您现在的位置:首页 > 研究论著 > 解读秦俑:考古亲历者的视角

艺术篇 叁 秦俑军服考——勇军启示录

王学理

秦始皇陵武士俑形象逼真,有如生人,是些不可多得的陶塑艺术群像。这些赳赳武夫的服饰,真切实际,是研究中国古代服制弥足珍贵的资料。

陶俑披挂齐全,装备干练,其装束所反映的不是常服,当是除水军以外的秦军战服。在整理这些包括车、骑、步、弩等几个兵种的服装资料的过程中,使我们得以窥见秦军戎装的大致轮廓,从而也将为探讨其装备制度及其承继关系提供了线索。

古代的服饰资料,在历代的《舆服志》里有着翔实而广博的记载;在考古文物中,更是洋洋大观。而涉及有秦一代的服饰资料,无论是文献记载,或是出土文物,却是鲜之又鲜。我在这里整理和考释的秦俑军服,只是秦舆服制度中很小的一部分,它同秦时帝后的冕服、官吏的命服、庶民的常服、奴婢的便服、伎乐的舞服、罪犯的徒服等构成了秦代服饰的整体。从对秦俑实体的观察、测绘,到总结为文,这在研究秦俑服装上是开篇之作,不确之处在所难免。

一 种类及其定名

(一)冠

《释名·释首饰》:“冠,贯也,所以贯韬发也。”古人蓄发,戴帽子的第一作用就是韬敛头发,而这对作战的武士尤为重要。但从护体装备的需要讲,秦军理应戴有兜鍪。《左传》僖公三十三年(公元前627年)秦军过成周的北门时,就有车士“免胄而下”的记载。秦武士俑多免胄束发,这大概是苏秦说的“科头”。另外,秦俑戴冠者只占35.01%,而且只有身份高和军中作用特殊的武士戴冠,一般的步卒则是免胄的了。

秦俑冠式有四种:

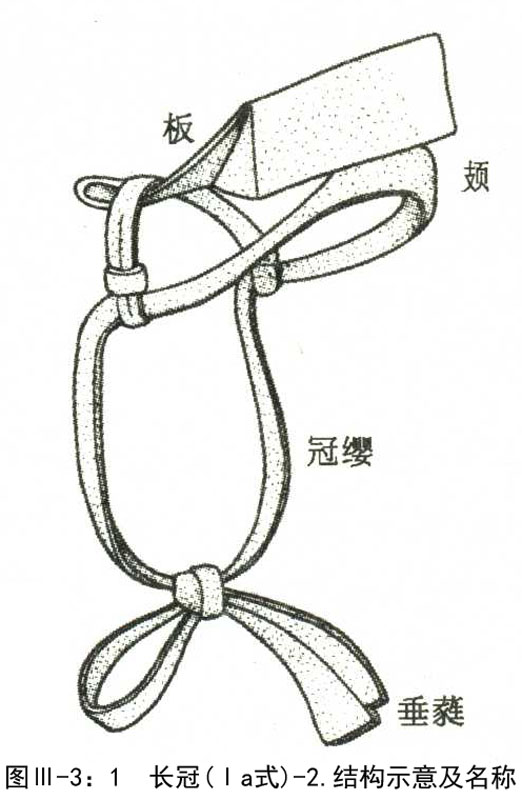

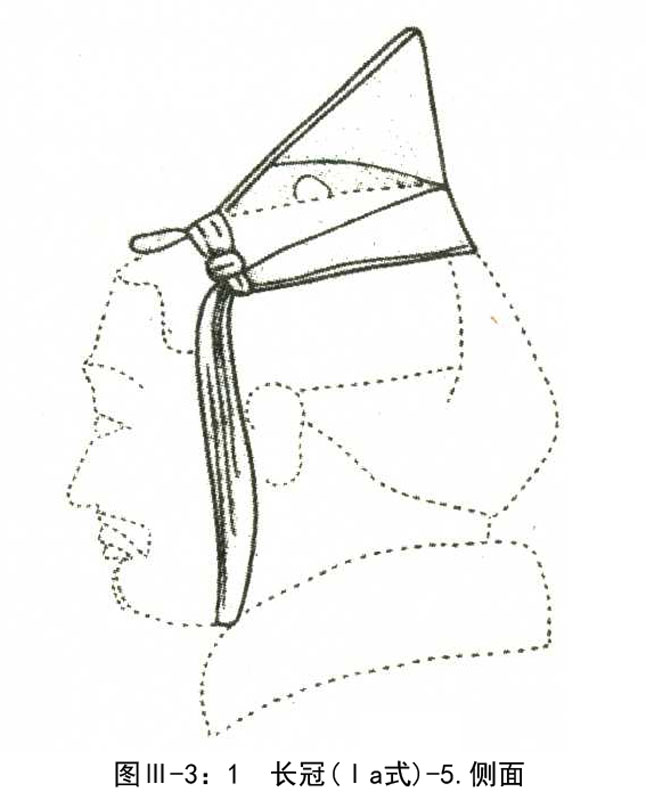

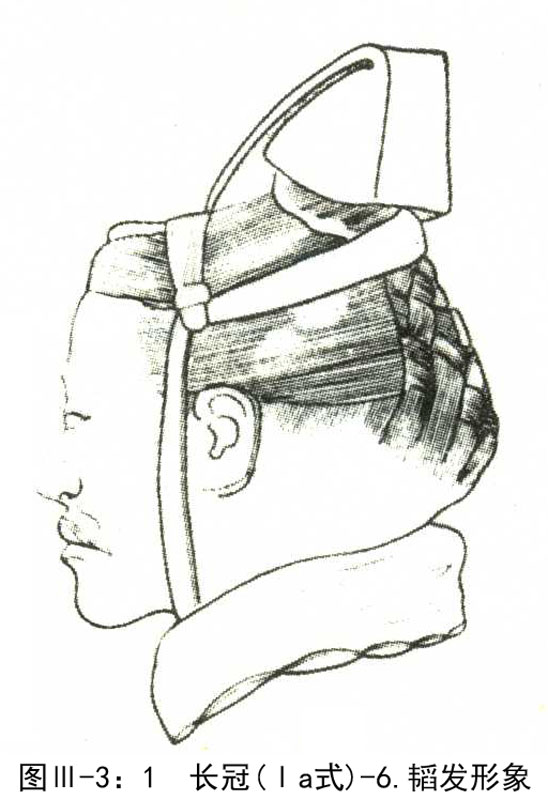

Ⅰ式——Ⅰ式a(即Ⅰa)系倒梯形的板状革物,从额前斜起,大端下折,贯韬辫发或纽髻。然后用两条带子分别横压额顶“板”端及脑后的帽体,并在颞部做呈近90度的拴结,再由两侧下垂结于颏下。因为发辫多在头顶收束,此冠的可容部位在上部,固定的力点则在颏下的纽结上,其松紧程度随各个头型的大小而变。一般戴板长17~20厘米、下宽7~10.5厘米、上宽11.7~18.5厘米,缨长84~115厘米(图Ⅲ-3:1)。

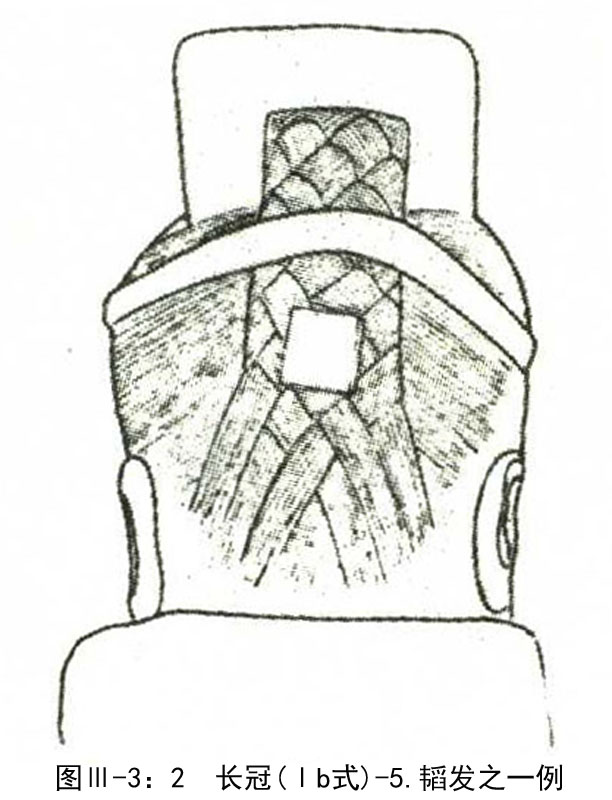

Ⅰb式同Ⅰa的区别在于戴板呈弧形。它由两块革物合并,中分线近似于“梁”。板的大端下折部分横凹成桥形,辫髻则纳入此“桥”中(图Ⅲ-3:2)。

Ⅱ式——和Ⅰ式不同之处,在于把长板换成两只羊角状的卷筒,整体似一幅折叠的方巾,一边在脑后横卷连接帽带;另一折边压在横带下并贴附额上,使两角翻卷飞扬,高15厘米左右(图Ⅲ-3:3)。

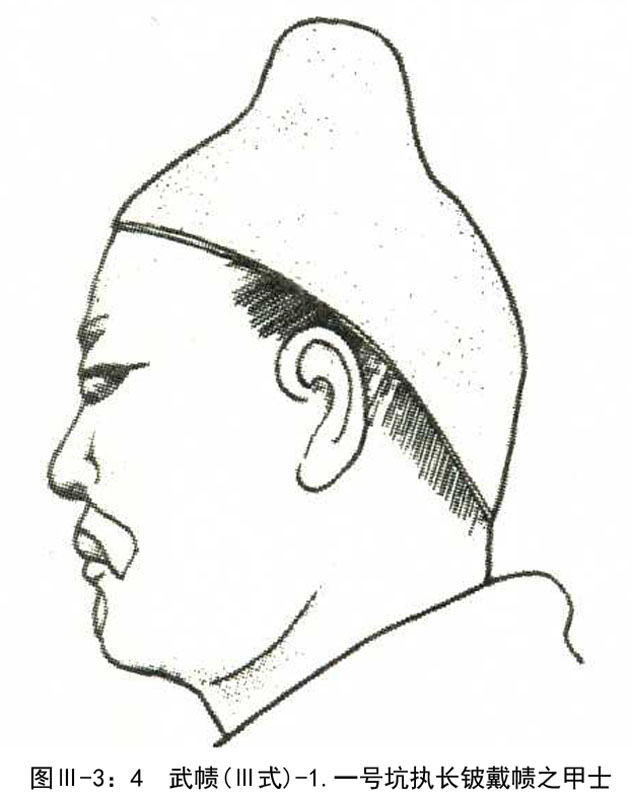

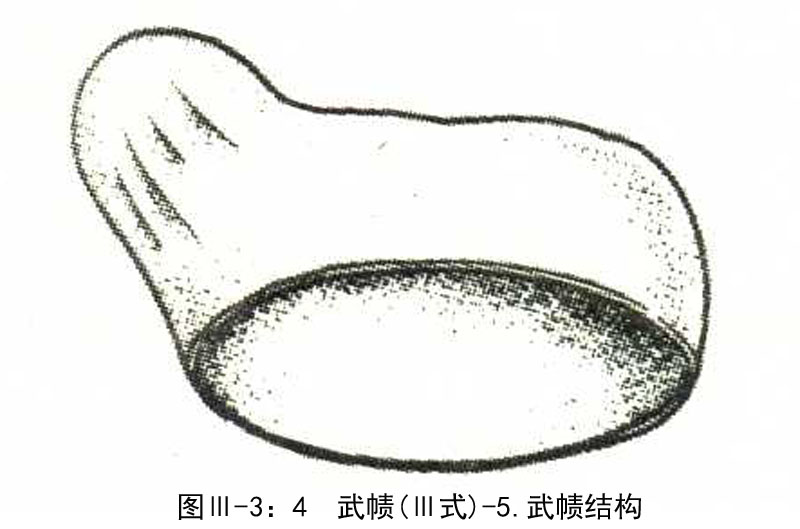

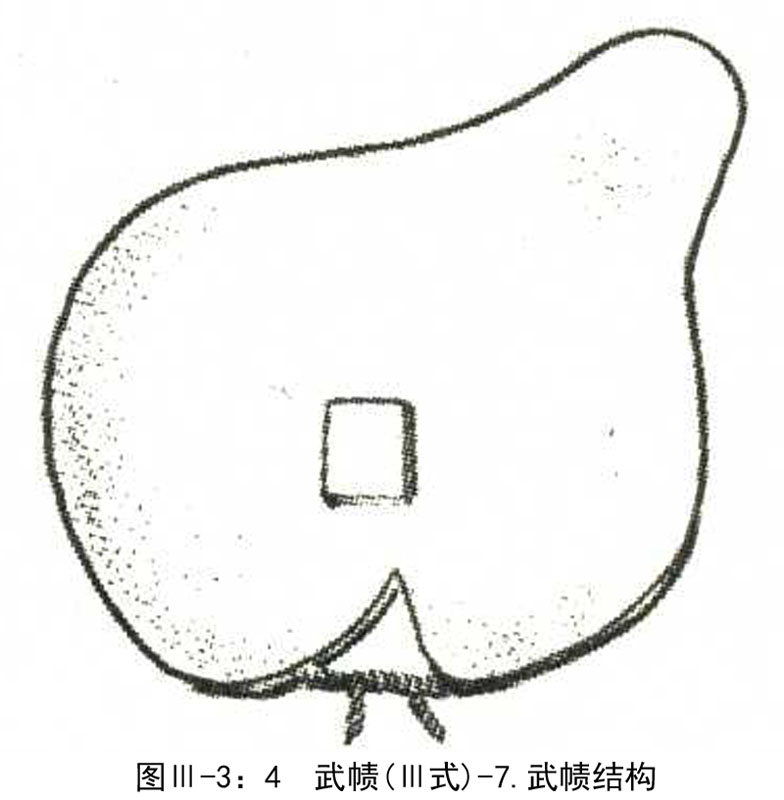

Ⅲ式——呈瓠瓢状,套在头上,斜出的绾髻兀起。也有直接用带子在帽外结扎发髻,使二者固定不易脱落。帽围59~66厘米,高11~19厘米(图Ⅲ-3:4)。

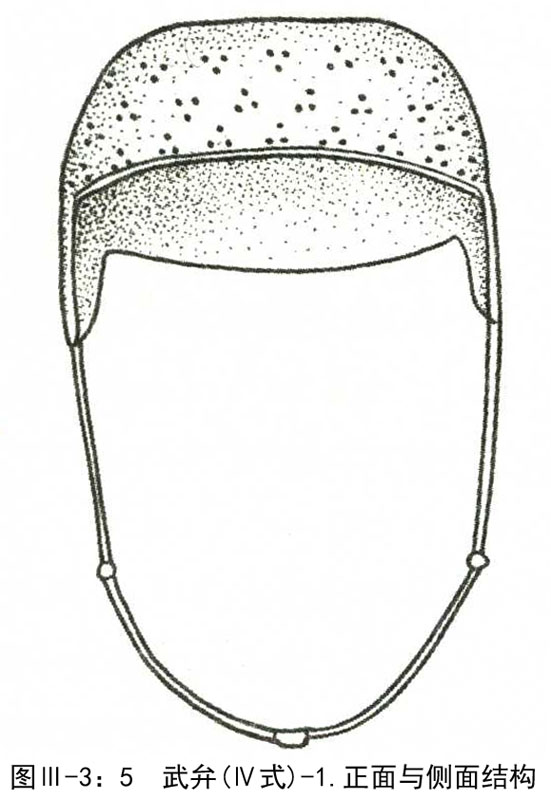

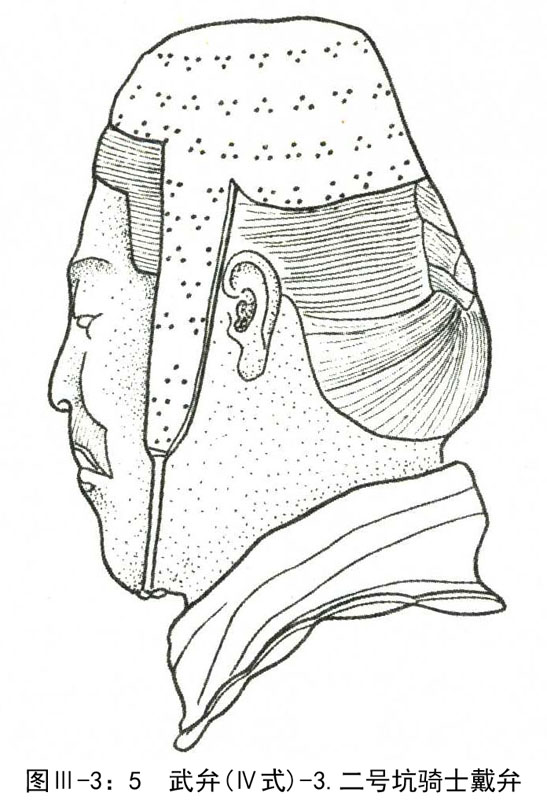

Ⅳ式——帽体基本同Ⅲ式。因戴此式帽的武士梳辫髻,所以顶部浑圆可头,侧有两耳,以带扣结于颏下(图Ⅲ-3:5)。

司马彪《续汉书·舆服志》载:“长冠,一曰斋冠,高七寸,广三寸,促漆纚为之。制如板,以竹为里。”这种冠制的最大特点是像一块板斜起。正因如此,才能度量出高和宽这两个数据来[1]。依晋尺折算[2],此冠长17.15厘米,宽7.35厘米,正同秦俑Ⅰ式冠相当。据《说文通训定声》:“纚字亦作纵,按:韬发之缁布也。”这就是说,制作长冠是以竹为里,裹之以纚,髹之以漆,才形成冠体。秦俑Ⅰ式冠面平整无纹,同文献记载接近,可知属于“长冠”。

Ⅱ式冠形制特殊,为考古中之独见,很可能是对其他国冠制进行改进而作为武士冠的。楚人因好“奇服”,而成为不同于“冠带诸侯”的另一个服制系统。其冠,束发而高起,被目之为“南冠”,像信阳楚墓中彩绘漆瑟上的人,作倒三角形,还拖着数根长长的披毛;长沙出土御龙帛画之人物头顶有一片竖起的轻纱,也是颤颤巍巍的。《楚辞·离骚》有“高余冠之岌岌兮”句,足见御龙人物戴的可能就是“高冠”。《楚辞·九章·涉江》:“带长铗之陆离兮,冠切云之崔嵬。”“长铗”指的是“长剑”,御龙者正是戴高冠、著博袍、佩长剑的形象,屈原也说“带长剑兮挟秦弓”,可见这是楚地流行的服饰。“切云”据闻一多先生说:“切云犹摩云。冠曰切云,正状其高。”那么,秦俑Ⅱ式冠作层云叠起、垂緌飞飘,是否就是“切云冠”,或“切云冠”的改进型?

有说Ⅱ式冠是“鹖”冠(即“惠文冠”)的。但据蔡邕《独断》和《续汉书·舆服志》看,这种冠式的最大特点是有两只野鸡尾羽,分别插在冠的左右两侧,并用青丝带绲边。有冠带结于颌下(但不是下垂的装饰品——蕤)。这种冠制在传洛阳金村出土战国骑马持剑武士纹铜镜、汉画像砖、北魏石棺的图像中均有明晰的反映。鹖,是高原上一种猛禽。据说,赵武灵王把插上鹖尾的帽子赐给武士,作为勇敢的象征。以后延续下来,成为武士特有的冠戴,名曰“武冠”。那么,秦指挥俑所戴的Ⅱ式冠上两只卷筒,绝不是鹖尾的“简化”或“艺术化”,所以绝不是鹖冠。

秦俑的“长冠”(Ⅰ式)和“切云冠”(Ⅱ式)都具有系结于颏下的带子,这就是文献上所说的“冠缨”(《礼记·玉藻》)。卫乱,“子路曰:‘君子死,冠不免’,结缨而死”(《左传》哀公十五年)。汉淳于髡“仰天大笑,冠缨索绝”(《史记·滑稽列传》)可证。由于缨有固冠的实用价值,进而成为具有美感的装饰物,故称作“垂蕤”[3]或“缨蕤”(《续汉书·舆服志》)。如果织绣花纹,则称“缋緌”[4]。秦俑的冠缨飘逸胸前,绘绣的“缋委”散而下垂,不但是装饰性真实的再现,而且也饶有艺术风味。

秦俑Ⅲ、Ⅳ式冠有“帻”、“巾”、“帽”等种种称呼,似各有据。但仔细推敲,歧异之由在于所引用文献记载不同,又加之理解不一,以致“众说纷纭,莫衷一是”。《独断》说:“帻者,古之卑贱执事不冠者之所服也。……元帝额有壮发,不欲使人见,始进帻,服之,群臣皆随焉。然尚无巾,如今半帻而已。王莽无发,乃施巾。故语曰‘王莽秃帻施屋’。”蔡邕是东汉的大学者,按他的说法,戴帻始自西汉元帝,巾始自王莽。但《仪礼》却说:“士冠,庶人巾。”王莽戴帻,就不见得是庶人之服了。《说文》:“发有巾曰帻”,《方言》:“覆髻谓之帻”。在此,帻同巾又成了一码事。只有冠,才是古来有之,无怪唐人刘知儿也发出“殷辂周冕规模不一,秦冠汉佩用舍无常”之叹(《旧唐书·刘知几传》)。

“古者有冠无帻”。实际上,帻的雏形已在戴冠的过程中就形成了。巾、帻原是一物,不过是些稍事修饰的缠头布罢了。巾在裹头,帻在包发。巾帻远在殷墟的玉人头上就发现了它的原型,岂止始自王莽!只有在以后的发展中才有了区别。可见巾、帻同源,分而为流。

戴冠往往要内加束发的幅巾[5],或者冠下著衬帽。战国时代已打破了服制上严格的等级界限,秦稍作改进,在额前增加为大红色的首饰,遂成了武士的“武帻”(绛袙)[6]。秦俑戴Ⅲ式冠,有两种情况:一种是单著(如坑Ⅰ的T2、T20执长铍甲俑、坑Ⅱ的车士)(图Ⅲ-3:4之3~5),另一种是帻上加长冠(如坑Ⅱ的御俑,图Ⅲ-3:4之6)。

古人蓄长发,像巾帻一类帽子还难于完全收束,就得另加一个附属的“頍”(音kui)。《诗·小雅·頍弁》有“有頍者弁,实维伊何”的句子。毛注作“弁貌”。《释名》作“頍,倾也。著之倾近前也”。戴上弁,不是“頍”倾,而是有了頍就能使弁“倾近前”(适应几种倾斜的角度)。正如《仪礼·士冠礼》郑注:“缁布冠无笄者,着頍围发际结项中隅为四缀,以固冠也。”在秦俑长冠和切云冠上,都有一条另外拴结的长带子。但在二者上面的位置不同,长冠的是带在部压住板,两端结住鬓侧的冠缨上;而切云冠的则是绕过后脑勺,两端再连在压冠的缨上。那么,这个起着“束发固冠”作用的頍在这里就很形象如实地呈现在人们面前[7]。

《续汉书·輿服志》说到皮弁的开头形状是“制如覆杯”。秦俑Ⅵ式冠,是半个浑圆的覆瓢,两耳下垂,并以环带扣结于领下,正如翻过来的耳杯,故可称之为“武弁”[8]。

注释

[1]因为冠的形状多样,度量上就发生了可量与不可量问题。这也从另一个侧面为我们理解某一冠形提供了轮廓的印象。如说到“冕”,则因板形前圆后方,而且平置,则记“广寸,长尺二寸”;而对“通天冠”、“法冠”就只说“高”,不说“宽”;说“进贤冠”,“前高”、“后高”和“长”;说“樊哙冠”,则有“广”、“高”和“前后出”几个数字;对“高山冠”、“远游冠”,只说“制如通天(冠)”;对“方山冠”只说“似进贤(冠)”;而对“术氏冠”仅说“前圆”,既不说大小,当然也不便类比。

[2]晋尺1尺=24.5厘米。据吴承洛:《中国度量衡史》,商务印书馆,1957年。

[3]《礼记·杂记》:“大白冠,缁布之冠,皆不蕤。”孙希旦:“蕤者,冠缨之结于颐下而垂余以为饰者也。”

[4]《礼记·内则》:“冠緌缨”,孔颖达疏:“结缨颌下以固冠,结之余者散而下垂,谓之緌”。《礼记·玉藻》:“缁布冠缋緌。”孔颖达疏:“缁布冠有緌,尊者饰也。缋,或作绘缋,或作蕤。……绘同緌,本又作蕤耳。”

[5]《后汉书·鲍永传》:“悉罢兵,但幅巾,与诸侯及同心客百余人诣河内。”李贤注:“谓不著冠,介幅巾束首也。”《三国志·魏志·武帝纪》载曹操死后“敛以时服”。裴松之注引《傅子》:“汉末王公,多委王服,以幅巾为雅。是以袁绍、崔豹之徒虽为将帅,皆着缣巾。”

[6]《续汉书·舆服志》:“古者有冠无帻,其戴也,加首有頍,所以安物。故《诗》曰‘有頍者弁’,此之谓也。三代之世,法制滋彰,下至战国,文武并用。秦雄诸侯,乃加其武将首饰,为绛袙以表贵贱,其后稍稍作颜题。”《说文解字》:“颜,眉之间”,“题,额也”。

[7]对于这一点聂崇义也是肯定的,但他在《新订三礼图》一书中(插图4)绘的頍项图却是由根带子拴结的布圈,别以组带系项上,不知其所据。但该书同出土实物多有距离,可见他出于想象!

[8]《释名》说弁形是“如两手相合抃”,而且是前高广,后卑锐。这同周弁也不尽相同。秦俑Ⅵ式冠与周汉弁制有别,故名之武弁。

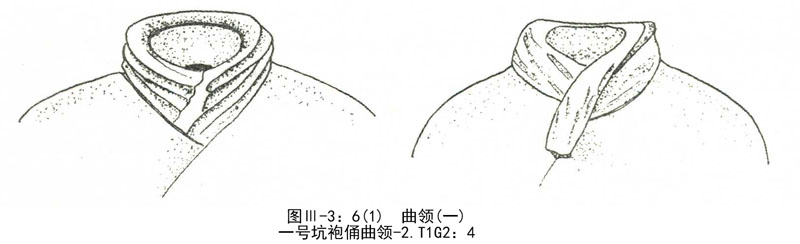

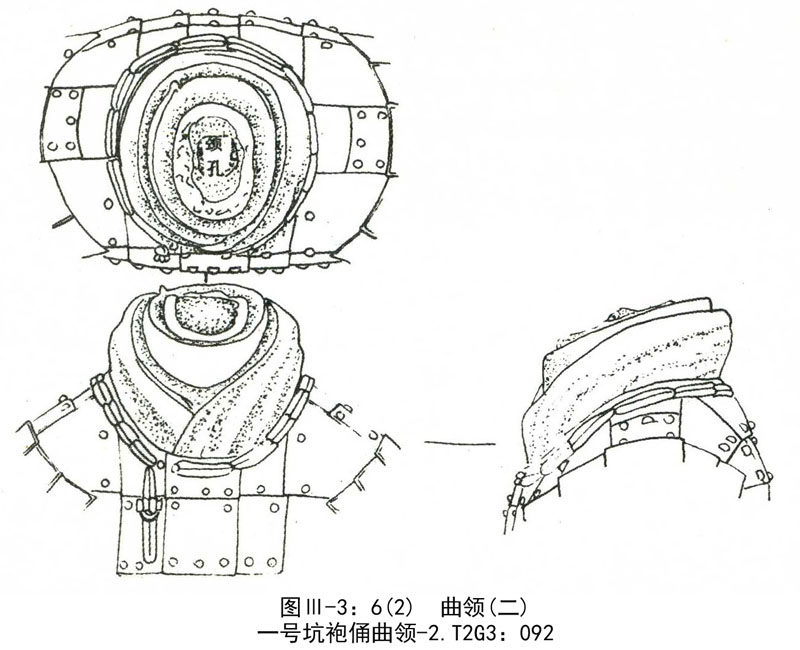

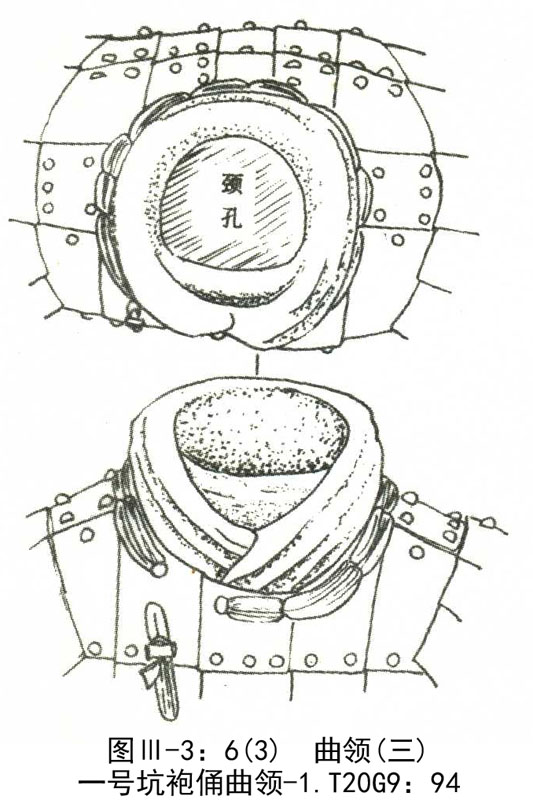

(二)曲领

陶武士俑的战袍,在衣訾部分均无另加的衣领。即使是一些汉俑穿的曲裾禅衣,也同样保持着这种平滑的缘边[1]。

秦武士俑无一例外地,在脖子上围着一股粗壮的织物,交叠于袍襘之下,高3~7厘米,厚约2~4厘米(图Ⅲ-3:6)。这就是史游在《急就篇》里说的“曲领”,其作用正如颜师古注释的那样:“禁中衣之领,恐其上拥颈也。其状阔大而曲”。

曲领在洛阳北魏宁懋石室线刻画中有反映。不过,那是在胸前朝服之下,是个半圆形的硬领。秦俑曲领绕颈,也许是一种便捷的形式。

秦俑擐甲者,这种曲领的作用不只是“禁中衣”,而且还能防甲口沿对颈的摩擦。因此,它同样是战服的防护设施之一。

注释

[1]像杨家湾汉墓的武士俑和任家坡窦陵的女侍俑著三重衣,外衣无领,而中、内衣虽无领,却上缘高起,露出外衣之上。参见陕西省文管会等:《陕西省咸阳市杨家湾出土大批西汉彩绘陶俑》,《文物》1966年第3期;王学理等:《西安任家坡汉陵从葬坑的发掘》,《考古》1976年第2期。

(三)曲裾袍、褶服与革带

秦俑所著上衣,从里到外有三重。一般的秦俑只穿外衣和内衣,而只有高级军吏俑是三重俱全的。

过去解释秦武士俑外披的战衣时,或称作“短褐”、“长襦”、“袍”等。看来不尽恰当。《史记·匈奴列传》:“服绣袷绮衣、绣袷长襦、锦袷袍各一。”颜师古注:(绣袷绮衣)“服者,天子所服也。以绣为表,绮为里也。”《字林》:“袷衣无絮也。”前边的“绣袷”和“锦袷”,是说由高级的丝织品做成有面有里而不著絮的“夹衣”(袷)。后边的衣、襦、袍,指的是长短。那么,衣、襦、袍并见,它们显然是有区别的。

“褐”,亦应如此。既有质料、装饰的不同,更有形制上的差异。《文献通考》说:“褐者,裾垂至地。”裾是衣服的前襟,也称作“大襟”。它既垂地,也就是长衣,所以《淮南子·齐俗训》说楚庄王“裾衣博袍”。相反,还有一种粗制的短衣也叫“褐衣”,那只是贫贱人的服装[1]。云梦秦简《金布律》有“囚寒者为褐衣”用枲的规定[2],在这里用粗麻(枲)编制的褐衣又成了“囚衣”。《晏子春秋·内篇谏》:“百姓老弱,冻寒不得短褐。”又《汉书·贡禹传》:“臣禹年老贫穷,家訾不满万钱,妻子糠豆不赡,裋褐不完。”师古注:“裋者谓僮竖所著布长襦也。褐,毛布之衣也。”“裋褐”是粗布短衣,正因为贫穷,才“裋褐不完”。所以《淮南子》的《主术训》说“百姓短褐不完而宫室衣锦绣”,《齐俗训》也说贫人“冬则羊裘解札,短褐不掩形而炀灶口。杜甫诗有“杜陵野客人更嗤,被褐短窄鬓如丝”,“天吴及紫风,颠倒在短褐”,“赐浴皆长缨,与宴非短竭”。很清楚,“褐”是穷人的粗衣。所以,古时把开始做官叫做“解褐”,是同无官职的“被褐”相对的。《说文解字》就明确地释“褐,短衣也”。褐不只是穷人的衣着,连囚徒也在服用。另外,《中华古今注》说:“秦始皇常靸望仙鞋,衣丛云短褐,以对隐逸求神仙”。那当然是另一码事,不得视“褐”为高贵之据。那么,无论褐的长短,都同秦俑战服不合,故不应称其为“短褐”。

襦也是一种短衣。朱骏声《说文通训定声》中说襦:“褐、襦、*(左衤右乌),短衣也。”段玉裁《说文解字注》:“其长及膝,若今之短袄。”《急就篇》颜师古注也说:“短衣曰襦,自膝以上。”按古代的深衣之制,“衣”和“裳”是有别的。上为衣,“及长过膝”;下为裳,“其长及踝”[3],上下连接在一起,这就是所谓“长襦”。还有一说,襦指的是内衣[4]。如睡虎地四号墓两方木牍上有黑夫和惊向家里讨钱的信,说是“为禅裙襦”。这个“襦”当然应该视做内著之服,因为各自若著战衣,而要维持军容的整肃,那简直是不可想象的。同理,秦律中“赀甲”、“赀盾”也都是对犯罪者罚金的等级规定,不尽是缴纳实物的。所以,“及膝”是指一般的“襦”,“及踝”则是襦的延长——长襦。但这些均同秦武士俑衣制不合。即便有把“过膝”的战衣称作“长襦”者,也因含义不明确,不好苟同。至于说“襦”系内衣,则同我们所讨论的问题相去甚远,可置之不顾。

那么,要确知秦俑外著战衣的原名,首先还是让我们看看它外形的特点:

第一,交领,曲裾,右衽,束带;

第二,厚实,端庄,直袖,祛口浅卷有如直袖无胡的褠禅衣(《释名·释衣服》);

第三,长度一般及膝。

除以上这些共有的特点外,还有长短、裌复、掩法深浅的差异。可为三式:

Ⅰ式有三(图Ⅲ-3:7):Ⅰa:大襟,衣两角斜分,垂于两股之侧有似燕尾(但不同后摆中分的燕尾服)。长度多在100厘米以上,短者也有93.5厘米;

Ⅰb:基本同Ⅰa,但衽缘绲边;

Ⅰc:同Ⅰa,唯下摆平直,无下垂的衣角,如立射武士俑(也可能同其丁字步站立而使下摆展开的姿势有关);

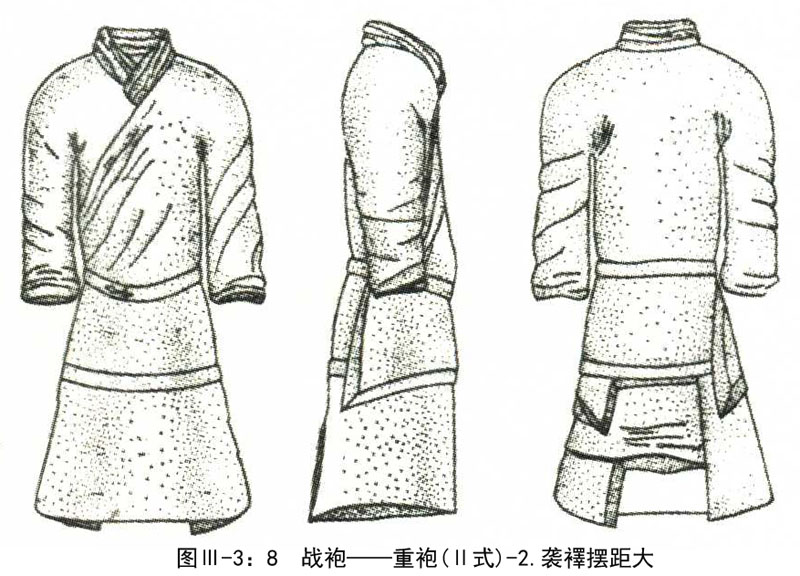

Ⅱ式:同Ⅰa,唯两重衣。其穿法是两衣并掩,一起束带;或是里衣掩襟后再套穿外衣,束带。两衣内长外短,两摆差距4.5~5.5厘米(图Ⅲ-3:8)。

Ⅲ式:前幅较窄,是为小襟,但大于直裾式的对襟。下摆平直,长度较他式为短,落于股中。长100.8厘米(图Ⅲ-3:9)。

此外,秦俑还穿贴身的小衣。因其受外衣的遮掩而在俑颈部仅露一点圆领或交压的领角。固然全形不清,总可肯定是《释名》所谓“受汗垢之衣”的内衣——“鄙袒”、“羞”、“亵衣”。

外著曲裾式战衣(暂除铠甲及护腿设备)长蔽髋臀,大襟长摆,钭领交裾。其掩法大致是这样的:把右襟掩过体前,角垂左侧。然后将左襟向右绕过胸前,角落右侧。股两侧衣角下垂如燕尾,这就是所谓“曲裾后垂交输”的形式[5]。袍上再用革带束腰。这种长衣的衣长(自领缘至后摆)同摆长之比为1∶2.5,个别的可达到1∶3,正是“裾衣博袍”的形制。

《广雅·释器》:“袍,长襦也。”这是用长襦比喻袍的,反之,长襦本身的加长也就是袍。同理,《淮南子·齐俗训》高诱注:“楚人谓袍为短褐大布”。这不过是换了地方的一种叫法。这也再次说明:长襦、襦和袍不同,但又和袍存在着某种近似之处。

于此,我认为秦俑战衣不是“短褐”,也不是“长襦”,而应为“战袍”。作如此定名,还基于以下的理由:

第一,秦人的“战袍”之称由来已久。《诗·秦风·无衣》里有“岂曰无衣,与子同袍,王于兴师,修我戈矛”,是脍炙人口的名句,其演化为军人间“袍泽之谊”,也成为中国人道德文化的要素之一。

第二,袍是长衣服,有面有里,内絮丝绵,即有“著者”[6]。著,或作“褚”,是絮衣服的材料——丝绵。据《礼记·玉藻》载:“纩为襺(茧),组为袍。”即是用新丝绵(纩)絮襺,用旧而粗的乱麻絮袍[7]。而这也往往是做军衣的必要原料之一。如《左传》宣公十五年(公元前594年)就有“三军之士皆如挟纩”的话。再看秦俑战衣厚实,显非禅衣。须贾就是因为哀怜“范叔一寒如此”,才赠范雎以厚缯之“绨袍”(《史记·范雎蔡泽列传》)。所以,古人把这种絮棉之袍又称之为“絮衣”、“复衣”,是有道理的。

第三,袍是当时普遍的外著常服。孙贻让在《周礼正义》中解释说:“凡著袍者必内著襗,次著袍”,这在历代陶俑服制上都有明确的反映。秦始皇也曾规定“三品以上绿袍深衣,庶人白袍”(《中华古今注》)。可知著袍是历史上盛行不衰的服式。

秦俑战袍中还有两种特殊的袍式,也应是另有专名的,如:

Ⅱ式袍——

王国维说:“褶谓一衣自有表里,袭则数衣相为表里。褶为衣名,袭乃加衣之名。”(《观堂集林·胡服考》)“袭”是衣上加衣之谓,是套穿的重衣。不过,秦俑的Ⅱ式重衣均系袍式,内长外短,所以我们把这外著之长衣称作“袍”,也可称“袭”。至于里面的长衣则可称作“襗”,因为它处于袍与内衣(即“亵衣”)[8]之间,也可给“中衣”之名。《释名》:“中衣,言在小衣之外,大衣之中也。”

Ⅲ式袍——

《释名》:“褶,袭也,覆上之言也。”意思是褶衣像袭,覆盖的是上体。王国维据以推论“大褶至膝,小者则较膝之短矣”。那么,这种褶也就近似于现在的掩襟短大衣。《礼记·玉藻》郑玄注:“褶音牒,裌也。”孙希旦集解:“衣,有表里而无著(褚)者谓之褶。表面皆用帛为之,故曰:‘帛为褶’。”这种有表有里、双襟合口胸前的短裌(即袷)袍的特点,正同秦俑Ⅲ式袍吻合。它既为骑兵之上衣,应当名之曰“褶”。上褶同长裤配套,这就构成了骑士在马上作战的“袴褶之服”(胡服)。

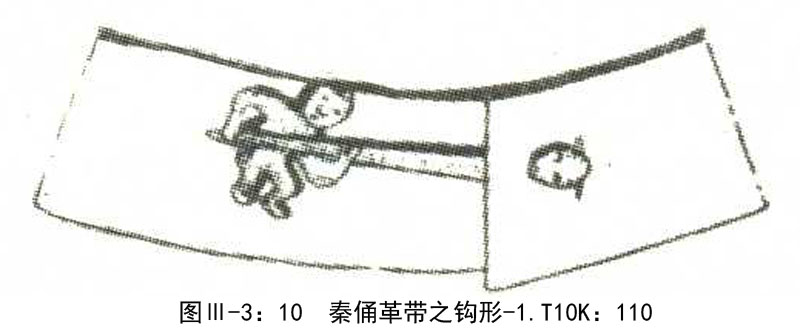

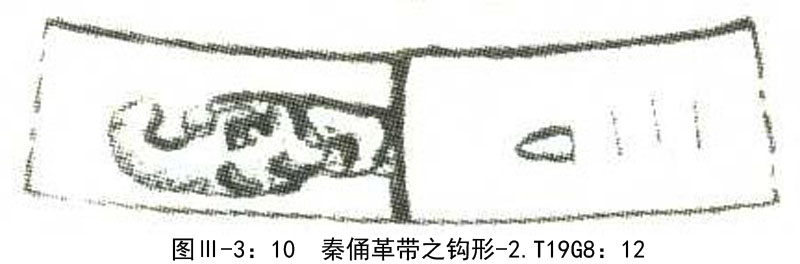

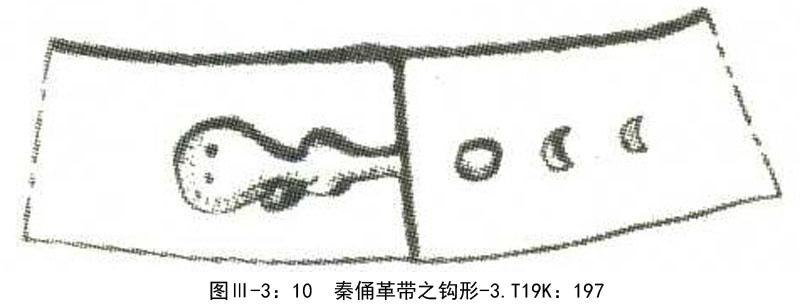

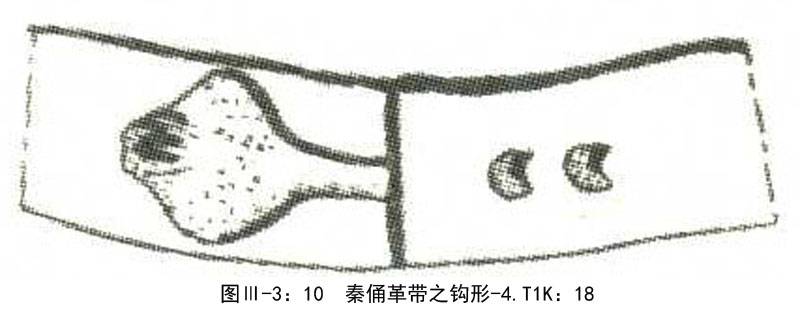

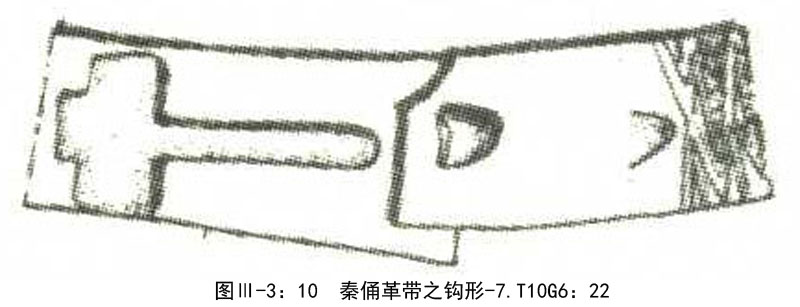

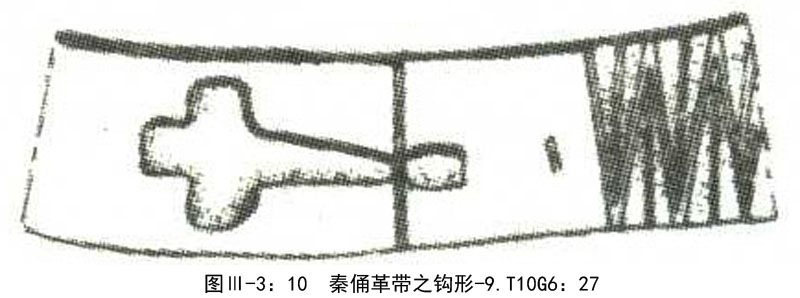

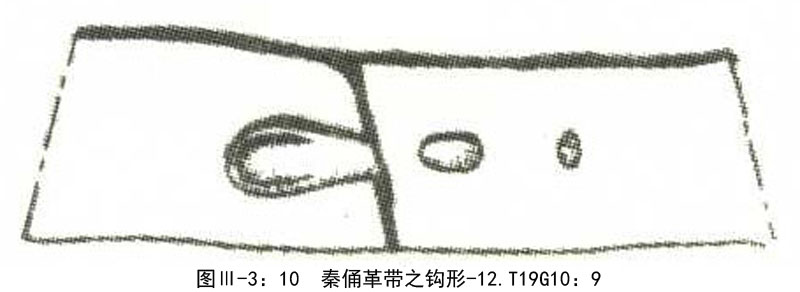

秦俑穿战袍,腰间无不束带。擐铠甲者,因前后甲的遮挡,袍上的束带是看不清楚的。但在腰侧的甲缘之下,往往露出束带的一个边来。秦俑的腰带呈扁条形,围在腰间,形作浅浮雕。因为带的大端缀带钩,腹前带上有孔眼三个(个别的是两个或四个),可知其原物为革制。带长80~110厘米,宽3~5厘米。表面压印有菱格纹、三角纹。带钩贴附于革带右端的表面,以钩盖固定。束袍时,由左端拉过带尾,通过孔眼同钩头相扣。(图Ⅲ-3:10)

《周礼·春官·巾车》说腰带有绅有鞶的不同。绅属于大带,是用丝绦束衣的绑札之便带,所以无钩之设。而鞶属于革带,用韦,以佩玉。而秦俑的带属于缀钩之革带,也就是原来的“具带”(《战国策·赵策》)。据王国维先生在《胡服考》一文中的汇释,此带系“袴褶服之络带,即郭络带、钩络带之省称”。故而秦俑之袍带,也可称作“络带”、“革带”或“具带”。

秦俑的带钩呈浅浮雕的形象,原来应是青铜制品,小者3厘米,大者长及20厘米。其形状有铲、斧、棒、琴、琵琶、钉盖等形,也有一些夔龙盘结、飞鸟展翅的趣味之作。有一钩,作勇力之士持矛前刺的半浮雕。钩身作勇士躬身持矛奋力前刺之状,钩首则作被刺的敌人头颅。构思新奇、则寓意明确、造型生动,是一艺术小品。

带钩作为实用之物,又具装饰之美,向来受到青睐。《淮南子·说林训》,有“满堂之坐,视钩各异,于环带一也”之句,可见带钩制作之考究,早为“食肉者”所钟。赵武灵王行胡服骑射,用黄金师比为带钩。所谓“师比”、“胥纰”、“犀毗”、“私鈚头”等名,都是胡音,为“鲜卑一语之转”(王国维《观堂集林》)。

《左传》僖公二十四年(公元前636年)载,齐管仲曾用箭射中公子小白之钩。事在春秋中期,可知具钩之带并非大带,中原原有革带也非是战国时由胡地传入。当然,秦文化早受胡人影响,服饰的沿用或引进问题,需具体而论。

注释

[1]《孟子·滕公上》:“许子衣褐。”赵岐注:“褐以毳织之,若今马衣也。或曰褐,枲衣也。一曰粗布衣也。”毳,音脆。鸟兽的细毛。

[2]云梦睡虎地秦简《金布律》:“囚有寒者为褐衣。为幪布一,用枲三斤。为褐以禀衣,大褐用枲十八斤,值六十钱;中褐一,用枲十四斤,值四十六钱;小褐一,用枲十一斤,值三十六钱。”

[3]《文公家礼·深衣制度》。又见《诗·邶风·绿衣》毛传:“上曰衣,下曰裳。”

[4]《礼记·内则》:“十年出就外傅,居宿于外,学书计,衣不帛襦袴。”孙希旦《集解》:“襦,里衣;袴,下衣。二者皆不以帛为之,防奢侈也。”

[5]《汉书·江充传》:“充衣纱縠禅衣,曲裾后垂交输。”颜师古注,引如淳曰:“交输,割正幅,使一头狭若燕尾,垂之两旁,见于后,是《礼·深衣》续衽钩边。贾逵谓之‘衣圭’。苏林曰:‘交输,如今新妇袍上挂全幅缯角割,名曰交输裁也。’”这种衣饰做法,实际是把整幅布帛对角裁开,绕体之后,分别垂挂在衣服后摆两边,有如燕尾之状。这在汉俑的服制上也得到证实。

[6]《论语·子罕》:“衣敝缊袍,与狐貉者立,而不耻者,其由也欤?”朱注:“缊,枲著也;袍,衣有著者,也盖衣之贱者。”

[7]《礼记·玉藻》:“纩为襺(茧),组蕴为袍。”注:“纩谓今之新绵也,缊谓今纩及旧絮也。”

[8]袭,也是全套衣服的数量单位。但同我们所研究的问题无涉。襗,是指贴身的衣服,著袍者往往内著襗,所以也就“袍襗”相连。亵衣同样是贴身的内衣,《荀子·礼论》:“设亵衣,袭三称,缙绅而无钩带矣。”

(四)铠甲

秦俑铠甲是最引人注目的部分,因将卒军职、衔级的不同而有别。其形状可分为二类七式:

第一类:革、札结合铠——这指的是在革铠上嵌缀札叶,于周边处“露白”的形式,包括有四式:

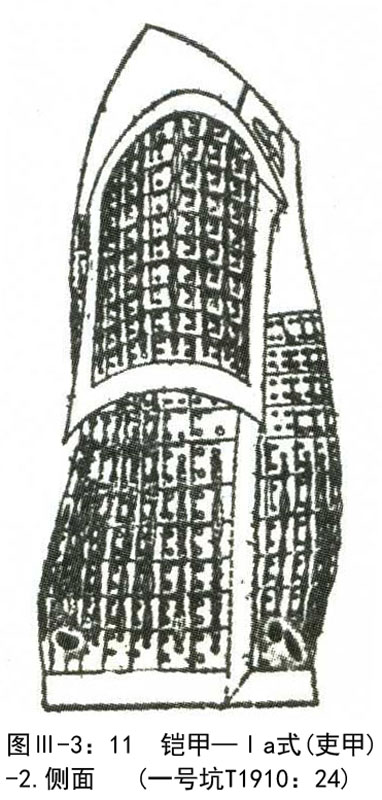

Ⅰa(图Ⅲ-3:11):先用皮革缝制成一领“坎肩式”的“短袄”(即前后两部分),再在两肩头上联接披膊(又称“护膊”、“搭膊”、“覆膊”)。分上、下旅两段,计长64厘米。前甲上旅,自胸以下有3或4排甲片,每排有札叶7片;后甲自背以下有4或5排甲片,每排札叶7片。腰部有甲片一排,绕体一周,接于上旅之下,计有札叶20~26片。前后甲的下旅,有7排或6排甲片,每排札叶数和腰札数相等。总之,此式铠的前甲有札叶11排,后甲的上旅始终比前面多出一排。

双肩的披膊较他式为长,可护住肩膀的部位。在皮质披膊的中间嵌缀甲札,上下10或11排,每排甲叶7片。

皮革外露的部分在铠甲的下摆、胸、背和披膊的四周。上面绘制有精美的几何形图案。

铠甲的开合部位,在右肩前和腋下。右锁骨头部位的皮革上有棒形扣结。

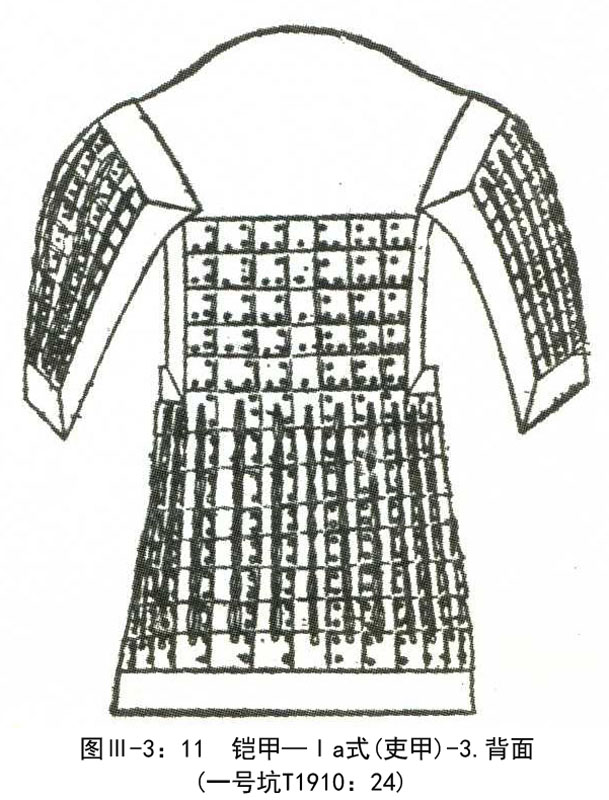

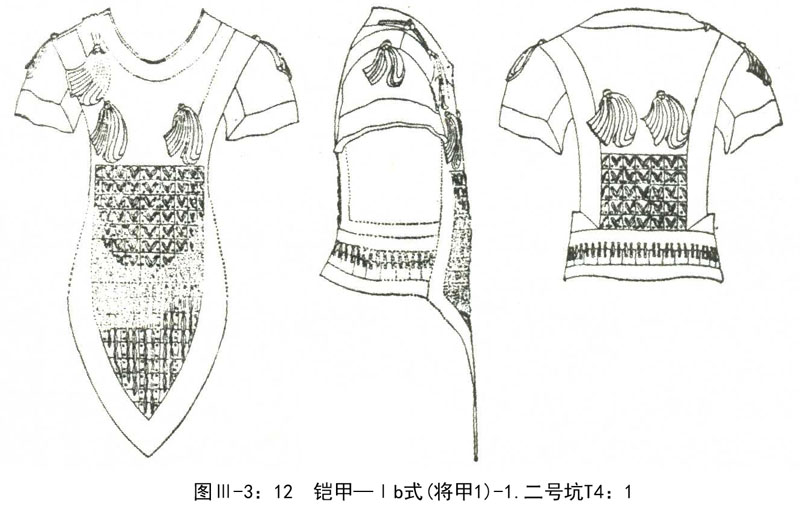

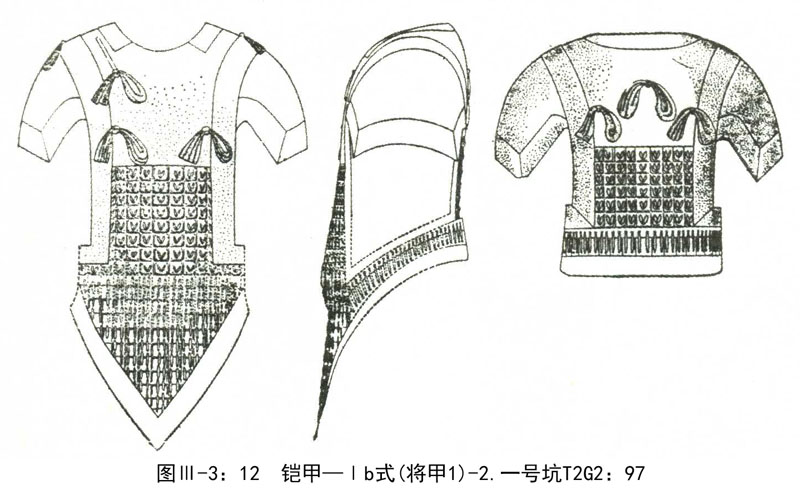

Ⅰb(图Ⅲ-3:12):整形仍然是由前甲、后甲和披膊三部分组成。其构成特点是:前甲下摆呈倒三角形,垂蔽裆前,长可97厘米;背甲下缘平齐,仅及腰际,长55厘米;细小札叶嵌缀的部位是前甲的胸部以下,腰部一周、背下一方块;在皮革披膊上和前后札叶的外围部,绘以各种几何图案花纹;革铠上有下垂的彩色带结,两肩各一、胸三、背二或三朵。

此式铠的甲叶属于细札型,呈长方形和方形两种。每片札叶的面积有4.2~4.8厘米×3.5厘米、4.0厘米×4.0厘米两种规格。全领甲札叶有160余片。

开合位置在双肩上。左右肩开口有纽带扣结,带头花结下垂。擐甲时取“钻穿式”,即从头顶上向下环套在身上,再在双肩扣结。

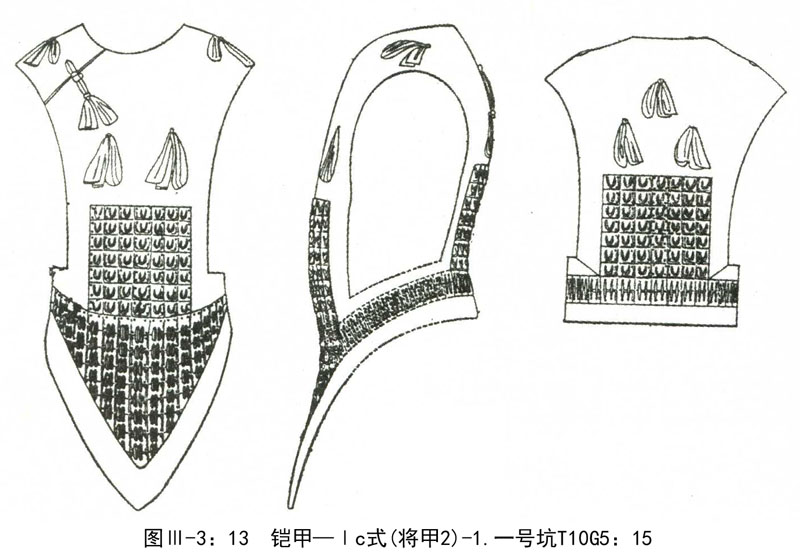

Ⅰc(图Ⅲ-3:13):形制基本同Ⅰb式,唯无披膊而已。但也稍有区别,表现在:

第一,博大壮阔。前甲身长100.8厘米,后甲长62厘米。

第二,甲片细小。固然甲札也是方形和长方形两种,但面小,如方形甲片是3.5厘米见方。整领铠甲有甲片250余片。

第三,连接甲札的方式,虽然同上式一样,除去每片四角有“钉豆”之外,还在腹、腰部的每片甲叶上增加了两道呈“√”形的络组“联甲带”。而此式的“√”形络组带面积,有些铠甲上可扩展到腹下部,覆盖到肚脐处。

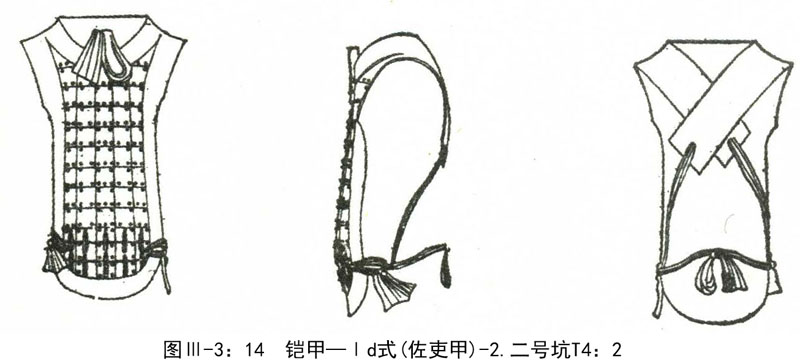

Ⅰd(图Ⅲ-3:14):仅有前甲而无后甲,更无披膊。在前甲上缘的左右两角,各接一条长30厘米、宽10厘米的绦带,带头再续以细长的彩带。铠甲下缘呈圆弧状,在圆角的上部作两个纽环,以便背带穿连。

甲片连缀,贴附在前甲革铠的中间,周边留出宽约4.7~6厘米左右的甲缘,上绘彩色几何图案。整领甲的全长是65厘米,宽36~40厘米之间。上下有甲片11排,每排5片,如加上肩前的三角形甲片,总计有甲片57片。

此式铠甲防护的主要部位是胸、腹。穿时,前甲贴体,两肩的绦带在背部交叉,再把细长的彩带穿过腰间的纽环,然后拴结在后腰上。

第二类:札叶联缀铠——整领甲全由大甲片穿连,不留周边。可分为三式:

Ⅱa(图Ⅲ-3:15~16):由前甲、后甲和披膊三部分构成,开合口在颈前和右腋之下,胸右侧之上缀有扣结。此式铠前长后短,前甲下缘尖圆如桃,后甲下缘平齐。一般长66厘米左右。前后甲的札叶上下作8—7排或9—8排,上旅每排5片,下旅适应体宽再增加两片。披膊有如覆瓦状,札数是4排×5片。全领铠的甲叶数少则195片,多者可达229片。

Ⅱb(图Ⅲ-3:17):较Ⅱa式铠为短,骑士所著者长不过55厘米,御手甲的最长才是66厘米。此式甲最大的特点是无披膊,开合口留在右上胸部。骑士铠的前后甲札叶数各是8排×7片。为连缀两叶甲札,在两肩头和腋下再增加连缀的札叶。肩上的札数是2排×2片,腋下是3排×3片;御铠的前甲上下有甲札12排,较后甲多一排,每排有札叶7~9片。同样在双肩和胁下增加札叶,全领甲有札叶近200片。

Ⅱc(图Ⅲ-3:18):通体修长,由前后甲、臂甲、护手甲和盆领五大部分组成。此式铠甲出土于二号坑的车兵营中,较为特殊。前甲长约80厘米,下缘平齐,两角被抹成三角形,札数是12排×5~7片。后甲短于前甲一排,札数为11排×5~7片。臂甲从颈侧连接前后甲,经肩向下,形成“袖筒”,札数计16排×5片。护手甲由3片连缀,似一块龟盖,连接臂甲覆于手背之上。盆领由3块长甲札合成,下缘连铠,围颈一周,颏下留缺口,高可3.5厘米。全领札数可达327片之多。

秦俑七甲显示出来形体和结构方面的特点是:

第一,基本属于“短型甲”,当是秦国防护服装的特色。

《荀子·议兵》里说魏国考选步兵的标准是:“魏氏武卒,以度取之:衣三属之甲,操十二石之弩,负服矢五十,置戈其上。”其中所谓的“三属之甲”,据《汉书·刑法志》师古注引:“服虔曰:‘作大甲三属,竟人身也。’苏林曰:‘兜鍪也,盘领也,髀裈也。’如淳曰:‘上身一,髀裨一,胫缴一,凡三属。’”苏林、如淳之说尽管所指不同,但都是身体三部分的防护装备,而且各有专名。《说文解字》:“属,连也。”既然是“三属”,正同服虔说的“大甲”,其长“竟人身”。秦俑二号坑车兵营的御者所穿的铠甲(Ⅱc式),具有盆领、臂釬、护手甲,而前后甲下可及腹,还只护住了体躯的上身。既然没有护住髀(股)、胫(小腿),此式铠就算不上“三属之甲”。同样,高级军吏俑所著之甲,前蔽裆胯,其倒垂的三角形前甲固然长到100厘米,毕竟是起着显示等级身份和装饰的作用,还是算不得“三属之甲”的。

在秦俑七种铠甲中,车兵御俑和高级军吏俑的铠甲数量最少,身长最大,但都不属于“三属之甲”。短于此制的其他式铠甲,则更不用说。那么,秦用“短型甲”是否意味着不重视作战的防护装备?回答应该是否定的,因为这正是秦国战服装备的特色所在。对此,我们应该从两方面看:首先,把秦俑铠甲同与它配套的战袍、曲领及各类护体设施联系起来,显然是一套既利于作战、又防护严谨的、科学的战服系列;其次,秦俑铠甲的样式、长短同军职身份和兵种有关系。

第二,外观上短小、精练、合体,有利于作战动作的发挥。

秦俑铠甲一般只长及腹部,防护的重点部位在上体的前后和肩。前甲又长于后甲。

从铠甲的表里看,第一类铠是革、札结合的双层。在缝制的革铠上再缝缀以连属的甲叶,无疑是多了一层防护。第二类铠没有在札叶联缀成形之后露出周边,还不能说没有衬里。因为札叶联缀后形成的错缝,是会直接伤害战袍的。汉代“坚甲絮衣”连用就是这个道理。

第三,结构上有其独到的做法,表现在:

1.甲叶多呈方形、长方形和三角形。叶面基本上有大小两种,像二类铠甲有的叶面大可13厘米×6.5厘米(Ⅱa),作细札叶的二类铠有的札叶面积只有3厘米×3.1厘米(Ⅰb、Ⅰc)。一领铠甲所用甲片最少的只有57片(Ⅰd),最多可达327片(Ⅱc),一领步兵之甲札数在195~229片之间,大概此属一个制甲的常数。

秦俑甲片的面积虽说是“大”,但仍然还属于小札叶。春秋时期的皮甲,像湖南长沙浏城桥楚墓提供的例子,其甲片的规格有15厘米×13厘米、20.5厘米×13厘米。湖北随县曾侯乙墓的甲片最长的可达到26.5厘米。相比之下,秦俑甲片虽小,但整领铠甲不仅贴体,而且便于活动。

2.札叶相接时的排列方式是:①在横向上:以腰围的一排甲札为“横线”,位于此“线”上旅的一排排甲片是“以上压下”(即上片压下片),在下旅的是“以下压上”(下片压上片),从而形成往上下两个方向展开,排排叠压;②在纵向上:以胸腹为“中分线”向两侧绕体作行行叠压,直至脊柱;③披膊和御者的臂釬,都是以半筒的中脊向两旁叠压,整体上则系由下而上地错缝压。

3.札叶间的连接通常采取两种方法,一种是“点缀法”:即在每片札叶的四周和中心,有3~5个组带的穿连点,使它同相邻的札叶结合;另一种是“条缀法”,即在点缀的札叶上,如腰际、披膊、臂部,用纽带穿连上下两排札叶;或在颈部的前后甲上缘,横向地加一周络组以连接左右的札叶。前一法用在上旅,形成稍有活动间隙的“固定连缀”。而后一法多用在下旅,因为这部分甲片上只有2~3个点缀的连接点,如再加上1~2道纽带,不但在身躯活动部位增加了一道更为牢固的“保险带”,而且也形成了便于活动的“活动连缀”。

秦俑甲片采用小札叶,适于体躯变化的札叶排列方式、连缀方法,比起春秋战国时期南方诸侯国皮甲的大叶札由右往左、由下向上的单向排列来,显得贴身灵巧,行动自如。

无论是“点”连拟或是“条”连,其连接的“络组”应该是质薄而宽的同一质料的绦带(表面有三道绉褶)。从性能上必定是坚韧耐磨的材料,价值不菲。不然,怎么在云梦秦简上随处都可以看到有“赀络组”的法律条文呢?因为秦俑甲片上孔距大小的不同和组带走向的不同,因而在札叶上形成了“点”如钉、“条”如带的针脚。

秦俑甲制七种,确因军职身份和兵种的不同而配发。下面分别给予定名:

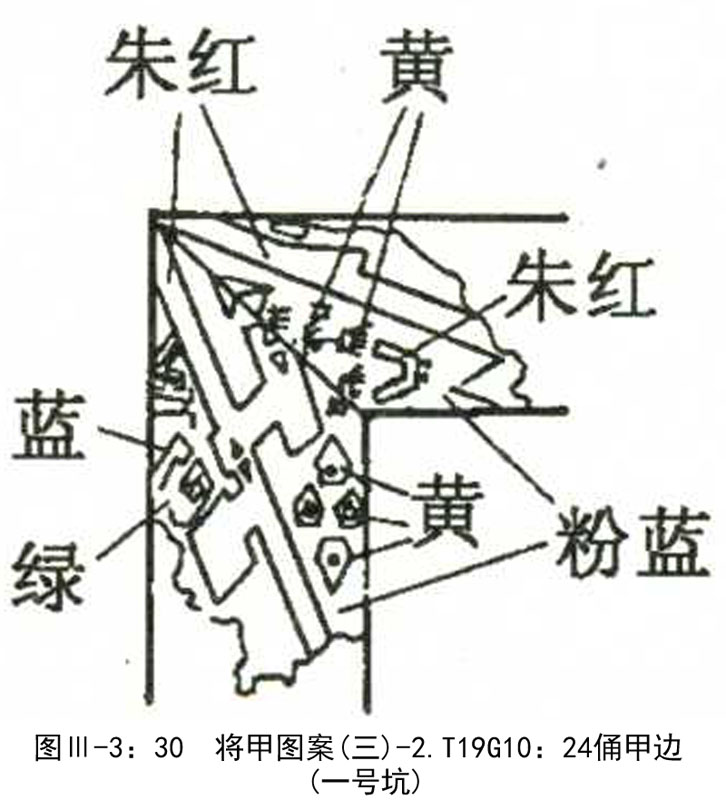

Ⅰa式铠甲——发现于一号坑的“矩阵之本”。为戴双板长冠的中级军吏所服,目前在前5个探方内仅见4例(G2:27/G4:43/G8:41/G10:24),可定名“吏甲”[1]。

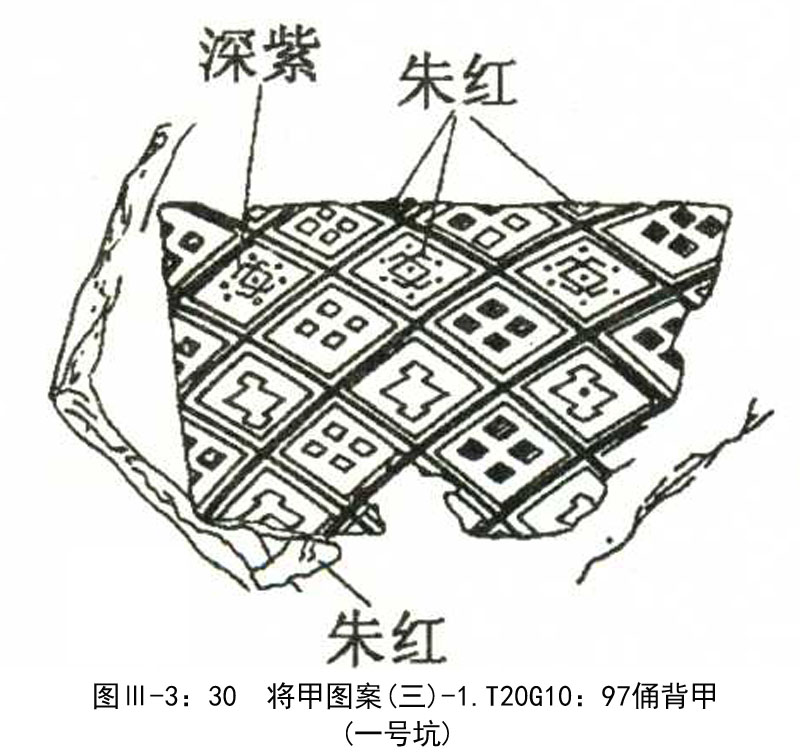

Ⅰb式铠甲——在一、二号坑中均有发现,计有3例。其中两例为一号指挥车上戴切云冠的高级军吏俑所著,而且又是在两个对称的指挥位置上(G2:97/G10:97)。另一例是二号坑弩兵营地教射的高级军吏俑所穿(T4)。此式铠可名之曰“将甲一号”。

Ⅰc式铠甲——仅见两例。一例在一号坑第五过洞的第一号车上,为戴切冠的高级军吏俑所著(G5:15),另一例是二号坑车步骑混编营中一指挥车上的老年高级军吏俑所穿(G11、车6)。此式铠可名曰“将甲二号”。

Ⅰd式铠甲——有4例,其中3例为一号坑指挥车上的中级军吏俑所穿(G2:14/G7:14/G10:14)。另一例是二号坑弩兵营中站在高级军吏俑右侧的中级军吏俑。此式铠可名之曰“佐吏之甲”。

Ⅱa式铠甲——是秦俑甲衣中数量最多的一种,下级军吏俑和重装步兵俑均穿此式铠甲。不过,二者稍有区别。前者长67~75厘米,前甲札数为11排×15~7片,全铠计195~229片;而后者甲长60~66厘米,前甲札数为8排×5~7片,全铠计119~147片。取名时因其和杨家湾汉墓武士俑的一类二型铠甲结构相同。[2],故前者称“小吏甲”,后者称“卒甲”。

Ⅱb式铠甲——分别为骑士和车御所著。二者的区别是前者身短,后者身长。骑士前甲保护的部位是胸,下缘仅及腹上部,因为过此则妨碍乘马作战;而因御手是立乘,其战斗地位使之成为“众矢之的”,故而暴露面尽可能地采取安全措施,因之防护部位从上到下,直至裆部。前者可名为“骑士甲”,后者可名为“普通御甲”。

Ⅱc式铠甲为二号坑的车兵营的御者所著,可称“车兵御甲”。

注释

[1]对秦军吏俑,一般分成高级、中级和初级三等。据考,有郡尉(都尉)、司马、军侯、卒长、发弩啬夫等职,其爵级最高可以达到八等的“公乘”爵。这里虽然没有“将军”,但高级军吏俑按《商君书》所指,已进入武将之列。本文也沿用过去大家给予“将军俑”的俗称,从“将”、“吏”、“卒”来给军服命名。

[2]陕西省文物管理委员会:《陕西省咸阳杨家湾出土大批西汉彩绘陶俑》,《文物》1966年第3期。服装分型采用杨泓先生的分法,见《中国古兵器论丛·中国古代的甲胄》,文物出版社,1986年。

(五)裤(绔)与护腿设施

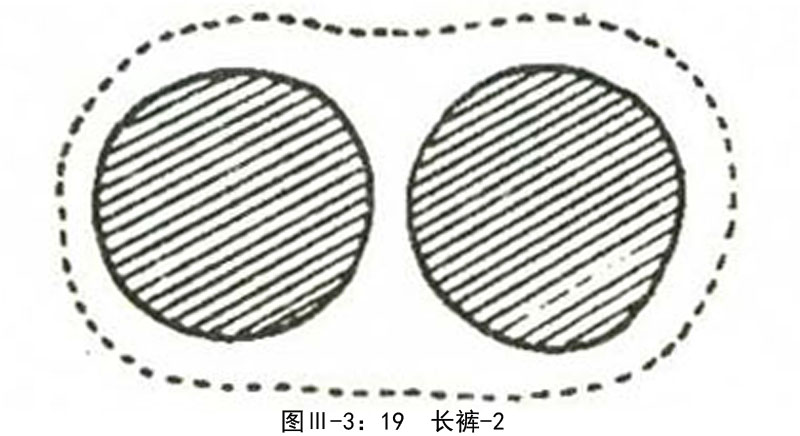

古代的“裤”字有多种写法,如绔、袴、*(左巾右夸)、*(左革右夸)等。其形制有两种,一种类似于无骑缝的套裤,即两腿贯穿裤筒,裆不缝口。《释名》所谓“挎,跨也。两股各跨别也”。另一种是裤,也有写作*(左巾右夸)、裈、裩等,属于缝裆的满裆裤。

从发展时间上看,至少在西汉中期以前,男绔有裆,女绔无裆[1]。那么,有人间:《史记·赵世家》有屠岸贾灭赵氏,搜索宫中,赵朔夫人“置儿绔中”,又作何解?问题很简单,因为外边穿有裳遮护的缘故。把绔作为外服,那是赵武灵王“易车而骑”以后的事。在这里,指出这一点是因为它有助于对俑裤的理解。

秦武士的绔,上隐袍内,下及脚面。绔管可腿,笔挺有力。在其中、下部往往还有一道横线,可能是缝制时因料幅的关系而形成的。(图Ⅲ-3:19)除绔外,秦俑下体的防护设施还有四式:

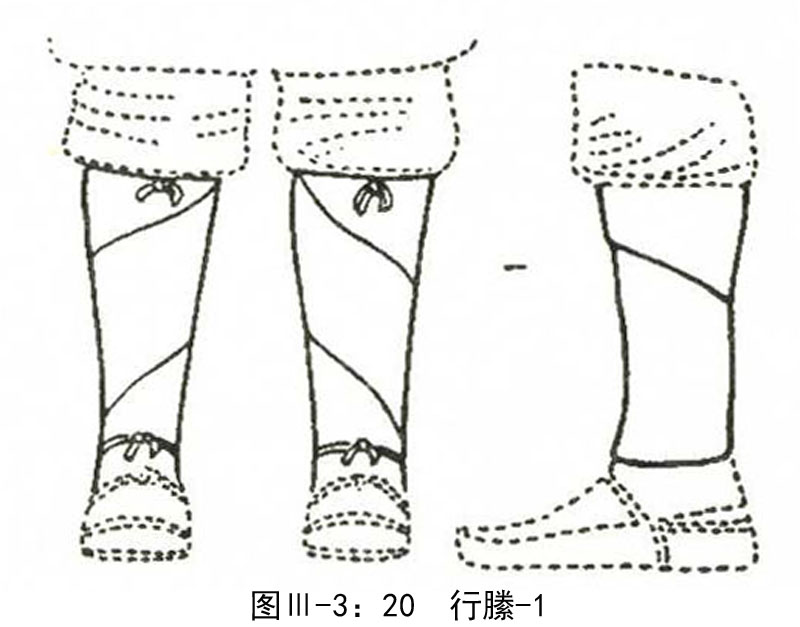

Ⅰ式:在膝下用两幅宽约10厘米的帛带由里向外地缠绕,至脚踝下。在帛带起讫的上下两端,均用组带绑扎,对称地垂结胫前。这种护腿高度29~44.5厘米,上部周长33~66厘米,下部周长只有24~33厘米。帛带多褐色,组带朱红,也有粉紫色着。(图Ⅲ-3:20)

《左传》桓公二年“带、裳、幅、舄”句下杜注:“邪幅,如今行縢者。”其著服部位,《诗·小雅·采菽》:“赤芾在股,邪幅在下”。笺:“邪幅,如今行縢也。偪束其胫,自足至膝,故曰在下。”幅,本是布帛宽度的统称,因为采用螺旋式缠绕腿胫,才有邪幅的称呼。这应当说是很早的一种护腿设施,至少在西周时代的武士是如此。它的实战作用正如《释名》说的那样:“幅,所以自偪束,今谓行縢言以裹腿,可以跳腾,轻便也。”所以,秦武士俑的此式护腿是“行縢”无疑,也就是俗称的“绑腿”、“裹腿”。

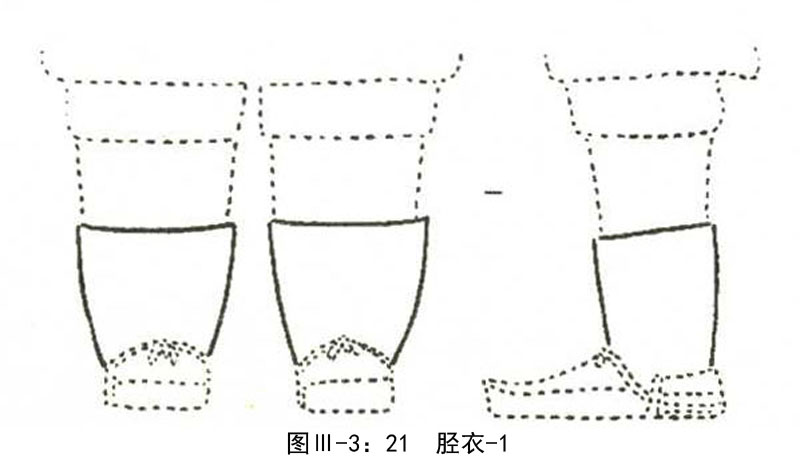

Ⅱ式:相当行縢的部位,不过它是在绔外的粗而短的杯状圆筒。其上口周长44~64厘米,下口周长37~51厘米,护腿高度只有16~26厘米。(图Ⅲ-3:21)

《说文解字》:“绔,胫衣也。”绔虽则类似套裤,却是护小腿的,所以段玉裁说它的形状是“左右各一,分衣两胫”(《说文解字注》)。秦俑Ⅱ式护腿以称“胫衣”为是。[2]

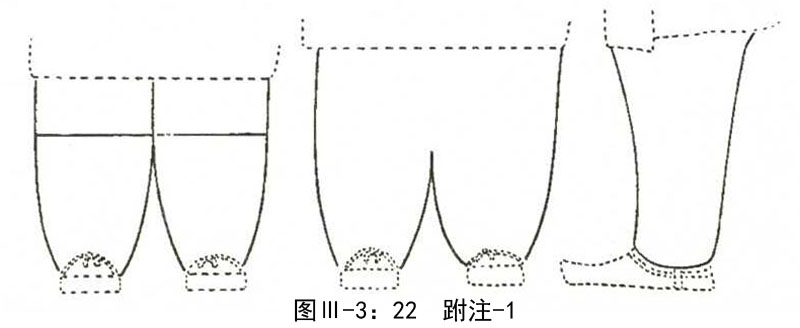

Ⅲ式:虽也是仰杯状,但粗壮厚实,直通股间,显得臃肿,似在绔外又套了一件防护服。仅以膝上下的周长为例,就在50~64厘米之间,显然大于胫衣之上口。那么,在股间的上端口径将大于此数。所以,塑造著此服的两俑腿时,竟使二者粘连在一起,让人产生“步履维艰”之感。(图Ⅲ-3:22)

过去有人称此裤式为“絮衣”和“胫缴”者。《汉书·袁盎晁错传》,“赐之坚甲絮衣”,知衣在身以垫衬坚甲。所谓“胫缴”,实是缚胫衣之生丝绳。可见二者都与秦俑不合。

《左传》成公十六年(公元前575年),晋卻至“有韎韦之跗注”。跗是脚背。注,属也、连也。所以,杜注:“跗注,戎服。若袴而属于跗,与袴连”。这种服制的特点是像裤子而并非裤子,但同裤子又连接在一起。其长度下至脚背,当然也是上达股间而束于腰际的。韎韦,是赤黄色的熟牛皮。秦俑Ⅲ式护腿的表面光滑,中有横线,似在缝制这种上粗于下的皮革时的接口,而且著此绔者并非一般的步卒。现在看来,以称“跗注”为妥。

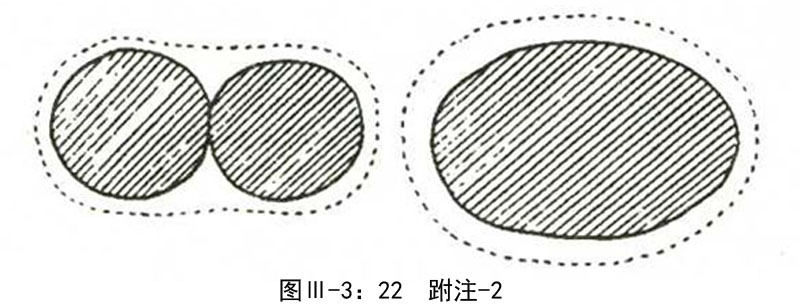

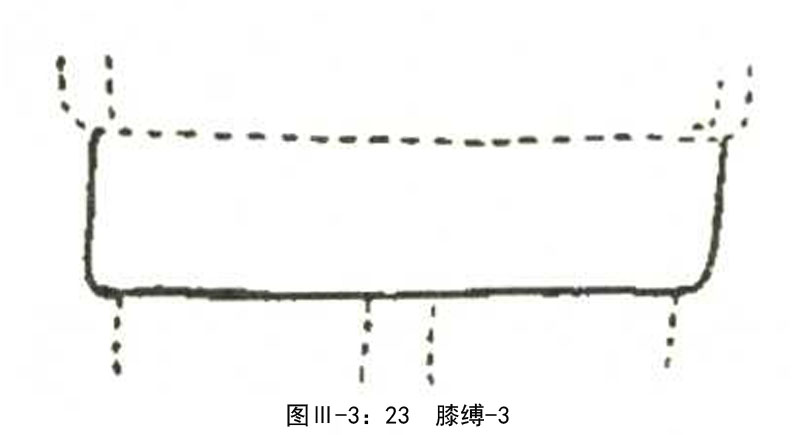

Ⅳ式:这就是大家通常说的“短裤”。位于袍摆之下,外露6~12厘米,粗于长裤、行縢和胫衣,往往是套在诸种的外面。有些在上面还带有襞折。(图Ⅲ-3:23)

实际上,这是一种护膝设施。因为有些并不分裆,形同今之短裙。如果把短裤套在长裤和其他护腿服之外,是断无此理的。可见其不是短裤。这种形式在以后的南北朝和隋唐时期的袴褶服中是经常可以看到的,名之曰“膝缚”。

注释

[1]《汉书·外戚传》记霍光“欲皇后擅宠有子,帝时体不安,左右及医者皆阿意,言宜禁内,虽宫人使令皆为穷绔,多其带,后宫莫有进者”。服虔曰:“穷绔,有前后裆,不得交通也。”师古曰:“穷绔,即今之绲裆裤也。”这可说明,前此是绔之无裆的开裆裤。

[2]王国维:《观堂集林·胡服考》,“绔、裤一字。古与今时裤制无异,古无异说。唯段氏玉裁《说文解字注》谓今之套裤,古之绔也;今之满裆裤,古之裈也。盖《说文》胫衣,《释名》‘跨别’之训以为言。……以今套裤当之,非也”。如果王国维先生能够看到像今天这样丰富的文物所反映的服饰资料,特别是看到秦武士俑的话,也一定会同意段氏“套裤”之说是不易之论。

(六)鞋

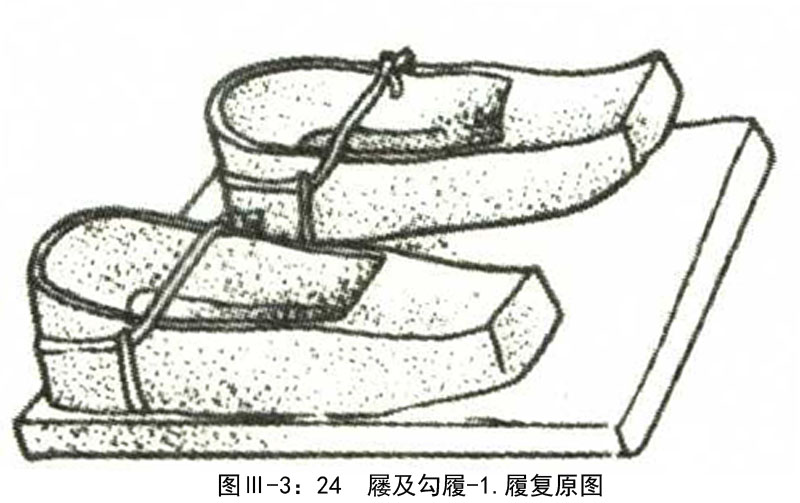

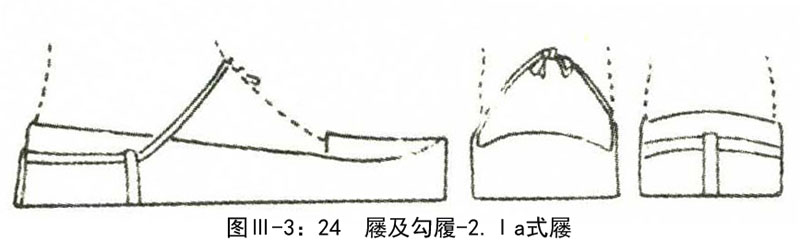

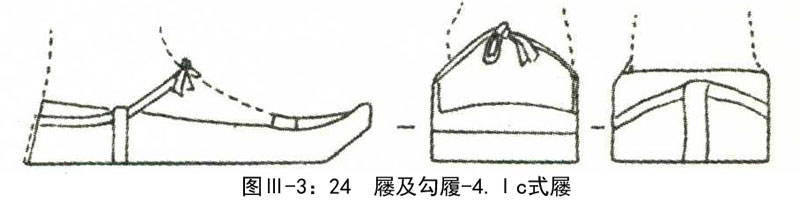

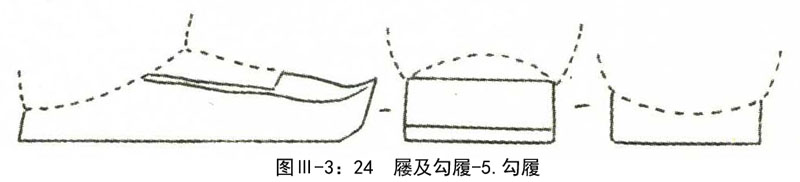

秦武士俑的鞋式可脚,变化不大,长26~29.6厘米,宽10~12厘米。分两式:

Ⅰ式:有如今之方口鞋。(图Ⅲ-3:24)但特殊之点有二,第一,从鞋尖的形状看,有Ⅰa——齐头平吻、Ⅰb——弧头拱吻、Ⅰc——平头翘吻、Ⅰd——平头翘尖的四种;第二,从系结的方式看,一类(Ⅰa~Ⅰc)是在鞋后跟和踝下的鞋缦[1]两侧等三处有环纽,綦穿纽环中而缚于脚面[2];另有一类(Ⅰd)是无纽无綦。

无论鞋的尖端平齐或弧头拱吻,或翘吻的几种情况,只能看做是“小异”;而单底,方口,有纽有綦,着地后前部踏实则属于“大同”。从《仪礼·士丧礼》“綦结于跗连纽”的特点看,Ⅰa~1c式应名为“屦”。(图Ⅲ-3:24之1~4)

《急就篇》颜注:“单底谓之履。”《古今注》又说:“履者,屦之不带者”。结合“头深而兑(锐)、平底”(《急就篇》颜注)的“韦履”(亦名靸、*(左韦右及))的特点,可以看出,这还是履同屦在形式上的区别之一。即以履而论,就有熟牛皮的“韦履”、丝织品的“锦履”[3]和重在装饰鞋头的“勾履”(《汉书·王莽传》)。秦俑Ⅰd式鞋,顶端平齐,吻尖翘起特甚,以称“句(勾)履”为当[4]。(图Ⅲ-3:24之5)

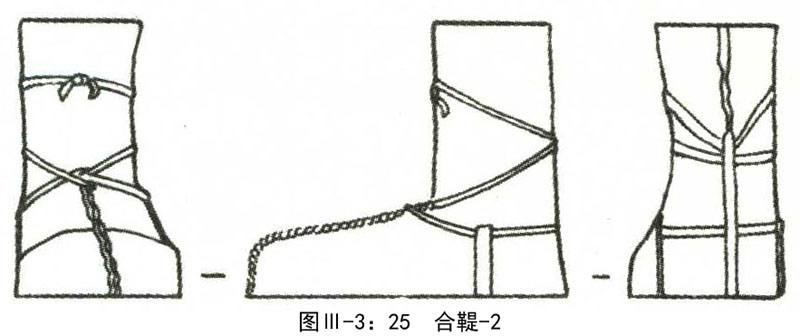

Ⅱ式:是两片革物合成的单梁半高筒靴,也有纽有綦。(图Ⅲ-3:25)《说文解字》:“鞮,革履也。”在沈阳的郑家洼子曾出土过胡人的“络鞮”实物,其形犹如高筒靴。所以秦俑此式鞋可定名“合鞮”。

对秦俑战服的形状,我做了上面的概括与描述,通过考释给予定名。今列表于下:

注释

[1]缦又同鞔,《吕氏春秋·召类》:“南家,工人也,为鞔者也”。高诱注作“鞔,履也,作履之工(腔)也。”《说字解字》段注:“如今人言鞋帮也。”

[2]《礼记·内则》:“子事父母,倡履著綦。”朱子曰:“綦,鞋口带也。古人皆旋系,今人之从简易,缀之于上,如假带然。”

[3]云梦秦简《法律答问》:“以丝杂织履。履有文,乃为‘锦履’。”

[4]此式在汉代专指“岐头”者,参见《汉书·王莽传》。长沙马王堆一号汉墓也有此物的出土,但我们应看到这是平头演变的结果。

二 全貌及其配备

(一)战服的总体印象

秦俑战服的全貌,从头至脚,可以用如下公式表示之:

这些战服的品类多样,经考察得知,因兵种、军职、等级而有着一定的组合关系。为探索这一内在的联系,在此简要地重复一下俑的身份实属必要。

秦俑三坑的武士包括了除当时水军以外的步、弩、车、骑等四个兵种。

步兵俑群按在阵营中的编列位置,可分为单独编制的“独立步兵俑”和附属于战车的“隶属步兵俑”两大类。由军服装备上观察,这些步兵又有着著袍、裹行縢的“轻装步兵俑”和穿袍擐铠著胫衣的“重装步兵俑”的区别。

《史记·秦始皇本纪》载:秦二世曾“尽征其材士,五万人,为屯卫咸阳,令教射狗马”。《正义》释材士为“材官蹶张之士”。“材官”并非官职之名,很可能是“材士”之误。实际上指的是经过专门军事训练的地方武勇之士,所以也可以是步兵的代称。“蹶张”本是手足开弩弓装箭的一种动作,于是,人们就把这种使用强弓劲弩的武士称作“蹶张士”(《汉书·申屠嘉传》)。由于步战的普遍展开,远射程兵器在战斗程序上有了新的部署,于是把弩射的士兵从步兵中独立出来,成立了一支同步兵或其他兵种相机配合的新兵种——弩兵(或称“射兵”)。

秦指挥俑,同样也有著轻装的和著重装的。但以戴冠、穿袍、擐甲的重装为多。这里虽然没有将帅俑的出现,但从高级、中级、下级到初级的军吏系统看,已形成了“金字塔式”的梯次结构。

车兵是个古老的兵种,但秦把车区分成轻车、阙车、骑车和指挥车。利用战车冲击力大的特长,适应新时期战术需要,各执其事,确实是“灵活运用”。车上的乘员,无论是左右车士或御者,无一例外地都著重装。

骑兵俑之马披低鞍,无甲,但骑士著重装。

三号坑里作为高级官长的“亲兵”俑,都是些侍卫甲俑。

(二)战服装备的组合形式

1.轻装步兵俑服:免胄束发,围曲领,著袍,勒革带,裹膝缚,缠行縢,蹬屦(或履)。

2.重装步兵俑服(以下均取示意式),分两种:

A 长冠(或免冠)—→曲领—→袍(少数著袭)、外擐Ⅱa式甲—→膝缚(或无)—→行滕(或胫衣、或跗注)—→屦(或合鞮)。

例:戴长冠者为最低一级军吏,如坑Ⅰ·K139、G2:86、G4:44、G8:37等。免胄束发者为士卒,其铠甲较前为短,如坑Ⅰ·G3:9中随车和独立步兵俑。

B 武帻—→(以下基本同A)。

例:在坑Ⅰ是集中编制、成对称排列的甲士,如G1~G3、G9~G11。

在坑Ⅱ则属轻车兵的车士。

3.弩兵俑服,分三种:

A (束发)—→曲领—→袍、勒带—→膝缚—→胫衣—→合鞮。

例:作丁字步的立姿射俑,如坑Ⅰ·G11:64,坑Ⅱ的射兵俑。

B (束发)—→曲领—→袍(少数著“袭”)、勒带—→膝缚—→行縢→屦。

例:坑Ⅰ·K和G1、2、4、6~8、10、11的袍俑。

C (束发)—→曲领—→铠甲(Ⅱa式)—→膝缚—→胫衣—→履。

4.车兵俑服,分两种:

A 武帻(帻外以带札髻)—→曲领—→甲(Ⅱa式)—→膝缚—→胫衣—→屦。

例:坑Ⅱ的轻车甲士。

B 长冠—→曲领—→甲(Ⅱa式)—→胫衣—→履。

例:在一号坑为指挥车的车右俑,在二号坑里为同步、骑混宿营中阙车之左右车士。

5.御手俑服,分三种:

A 长冠—→曲领—→甲(Ⅱb式)—→绔—→屦。

B 长冠—→曲领—→甲(Ⅱb式)—→胫衣(或跗注)—→屦。

例:坑Ⅰ御俑。

C 长冠压武帻—→曲领—→甲(Ⅱc式)—→绔—→胫衣—→屦。

例:坑Ⅱ轻车兵御俑。

6.骑兵俑服:

武弁—→曲领—→甲(Ⅱb式)—→褶—→绔—→合鞮。

例:坑Ⅱ骑兵俑。

7.侍卫甲俑服,分三种(均出自三号坑):

A (缺头)—→曲领—→甲(Ⅱa式)—→膝缚—→长绔(或行縢)—→屦。

B (缺头)—→曲领—→甲(Ⅱa式)—→胫衣—→屦。

C 长冠—→曲领—→甲(Ⅱa式)—→跗注—→屦。

例:此属指挥车后之“鼓手”俑。

8.高级军吏俑服,分两种:

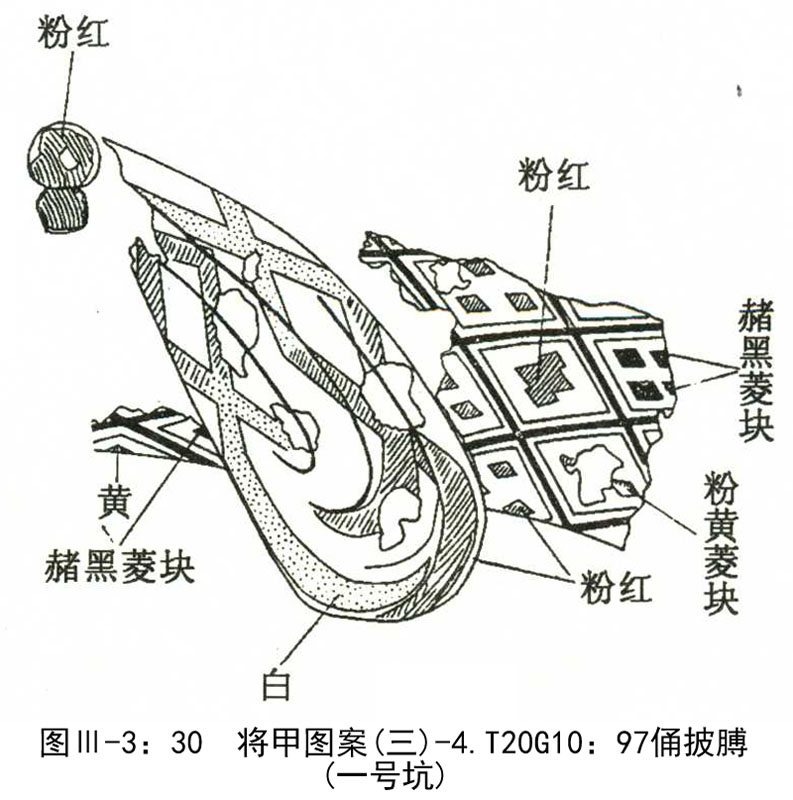

A 切云冠—→曲领—→重袍(Ⅰa式极少)—→甲(Ⅰb、Ⅰc式)—→跗注—→勾履(屦极少)。

例:坑Ⅰ·G2:97、G5:15、G10:97,坑Ⅱ,T4:1、T9:1。

B 切云冠—→曲领—→重袍—→长绔—→勾履。

例:坑Ⅰ·G3:15(一号车指挥俑)。

9.中级军吏俑服,分两种:

A 双版冠—→曲领—→袍—→甲(Ⅰd式)—→膝缚—→胫衣(或长绔,或跗注)—→勾履。

例:坑Ⅰ·G7:14、G10:14、坑Ⅱ·T4:2。

B 双版长冠—→曲领—→袍—→甲(Ⅱa式)—→跗注—→勾履。

例:坑Ⅰ·G10:24、G2:27。

10.下级军吏俑服,分两种:

A 长冠—→曲领—→袍、勒带—→甲(Ⅱa式)—→胫衣—→屦。

B 长冠—→曲领—→袍、勒带—→膝缚—→行縢—→屦。

例:坑Ⅱ·K:70。

从以上示意及举例中可以看到,尽管这么多兵种的全套战服在配备上各有一定的组合关系,但从总体上还有一些共同之点。这就是:

第一,无一例外地围有护颈的曲领。因为它同御手的盆领一样,因而也是全套战服的组成部分;

第二,著战袍也必定腰勒革带;

第三,擐甲者必定内著战袍。

(三)制服的设计思想

古代军服的式别,除历史演变的原因有过多种样式之外,因各期不同,本身也有个从不完备到完备的过程。但一般来说,它总是同社会阶级相适应而形成“舆服制度”的。以秦俑军服而论,它是一种战服,属于贴身的防护设施。有利于战斗动作发挥,必然就成为设计上的第一要求。故此,我们联系到当时兵器的种类、战斗位置及其凭借的战具,进一步探索一下秦俑战服制作上的特征。

首先,从与战者的身份上看,毋庸置疑可分为“军吏”与“士卒”两层。其服饰装备截然不同,仅以头部和上身的防护为例,如下所示:

由上表再结合组合关系,我们还可以看出下面几个问题:

第一,秦俑坑内的武士俑,以披甲者为多,几乎囊括了所有的出土兵种。而士卒俑所著之铠甲,都是些“短型甲”,其防护的主要部位还在上身。兜鍪无一发现[1],仅有简单的冠、弁、帻而已,况且这还只占全部武士俑的一部分。全部弩兵和步卒的大部分,在这里都属于绾髻辫发的免胄者。相反,关东六国士卒的防护服却像铁桶一样的严密,如魏国武卒“衣三属之甲,冠*(左革右由)(胄)带剑”,楚兵“鲛革,犀兕以为甲,坚如金石”(《荀子·议兵》),韩卒“坚甲盾,兜鍪、铁幕”(《史记·苏秦列传》)。比较之下,秦军的防护却显得简单而干练。

第二、秦将俑的军职,从统兵数额上看,高于“屯长”,甚或“百将”。他们处于作战单位的后部(如坑Ⅱ的弩兵及车、步混编队列之后),或是乘指挥车(如坑Ⅱ、Ⅲ),并多作持剑的姿态。其特异的切云冠、双重战袍、长垂过膝的细札甲衣、厚实臃肿的跗注、翘头勾履等一套服装打扮,是他在军中有着突出地位的最好说明。这也至少说明他们不是操弓持兵直接参与拼刺者。而佐俑披之铠甲,有前无后(Ⅱd式),立于将俑之侧,或乘车指挥,同样也反映出他在军中的战斗地位不同于一般士兵。

第三,由战斗方式上分析,秦俑军服有其精到的制作考虑。

战斗中,敌对双方实际是用生命进行着“力”的较量。速度的快与慢、战机的捕捉与延误……都决定胜负于顷刻之间。而这里面,除去战士的心理、智慧、体力、技巧之外,“负重”的多寡则涉及对双手解放的程度。那么,秦俑免胄束发、短型铠,或免胄束发、穿战袍、紮行縢、蹬纽綦之屦……显然是一身轻装的典型。对此,足以看出设计秦俑战服时有着明确的意图。

免胄束发的甲卒和袍卒,同战车相间,执戈、矛、戟一类长兵器,被放置于坑Ⅰ和坑Ⅱ军事序列的中部,显系战斗的主力。这大概就是韩非子说的“闻战,顿足徒裼,犯白刃,蹈炉炭”(《韩非子·初见秦》)的那种“锐士”。著袍,自然是一种护体而又便战的轻装。穿Ⅱa式甲,是为了适应在近距离白刃格刺的需要。偪束行縢和綦纽之屦,更是有利于驰驱奔袭和战斗动作的有效发挥。至于一号坑戴武帻的甲俑,手执长铍,对称地自成单元,在布阵上当另有讲究。但全套防护战服则表明,在白刃格斗中,他们是被首先调用的勇力之士。

骑兵俑使用的唯一武器是远射程兵器的弓弩。“驰骑彀射”,这是我国早期对骑兵的战术要求,也是其武器装备的特点,应该说是同赵武灵王“变服、骑射”的情况相承。骑士所戴武弁,旨在敛发;穿短铠甲、褶服开襟在侧,足登紧绦合鞮(靴),都是从便于乘骑、有利矢射而出发的。骑甲无披膊,对于转换身躯也有着很大的灵活性。因为骑兵的作用在于乘敌虚背,追散击乱,绝军道,败津关,掩其不备,出其不意。秦骑俑服饰的构成,就充分体现了这个“快”字。

弓用于战争,是随车战而展开的,弩则是后起的事。但使用弩的徒手武士单独编列,成为“弩兵”队形,显然是在战国时期。秦俑坑将弓弩手置于最前列,即是这一兵种地位重要的反映,同“疆(强)弩在前,锬戈在后”(《史记·苏秦列传》)的配置相符。恩格斯在论述古代亚述的步兵战术时,说:“弓箭手或是站在前面作战,这时他们每一个人都由盾牌手来掩护;或是站在后列,这时,第一列和第二列的长矛手弯下腰或是跪下来,以便弓箭手射箭。”[2]秦俑弩兵应该说是这一场景的艺术再现,如一号坑的前锋部,由三列204个袍俑组成横队,他们著战袍,执弓弩,缠行縢,表明这是一支行动便捷的轻装战斗力量,在远距离的对阵中,当然能够有效地发挥弓弩这一远射程兵器的杀伤威力;再如二号坑操练场的习射场面,由334个袍卒和甲卒单独编列,有160个蹲姿甲俑居中执弩,有172个弓射手(前后站着袍俑,两侧站着铠甲俑)环卫着。在这里,轻便的战袍或紧身短铠,著胫衣,蹬屦,都便于这部分弓弩队伍的轮番接射动作的变换。

战车在秦统一六国的战争中,并未因步、骑兵地位的上升而被取代。重装车兵同样也受到高度重视。像车士俑的装束,除铠甲、胫衣、方屦外,多武帻、长冠,手执长兵,在白刃格斗的会战中,或是败敌追击,或是保护战车排除障碍,既可防身便战,又能做到轻便快捷。

车御戴长冠压帻,颈护錏锻(盆领,即常说的颈铠)、臂釬长甲、跗注胫衣,更是秦俑防护设施中最完备者,对抵御矢石,集中注意力,发挥御术娴熟的特长而言,无疑是理想服装。

注释

[1]在秦俑坑里没有兜鍪的出土,而在秦始皇陵园的甲库从葬坑中却有发现。可见秦军是有这一装备的,这也证实文献记载是正确的。所以,今后在俑坑发现兜鍪的可能性还是存在的。

[2]恩格斯:《军队》,载《马克思恩格斯全集》第14卷。

三 绘彩及其图案

秦武士俑的服饰经过绘彩,应该说是比较真实地反映了军服的色别、质地和刺绣的实际。

(一)绘彩

人们谈论“秦俑艺术”多偏重于形象的欣赏和陶塑手法的细微描述,但却忽视了其巧妙地用彩这一重要因素。实际上,二者紧密联系,不可分割。因为也只有塑、绘二者的结合,才能使其区别于西方的雕塑体系,从而显现出中国雕塑的艺术风格来。

秦俑的用彩,作平涂的单色有朱红、玫瑰红、橘红、粉红、土黄、紫红、粉紫、深蓝、珠宝蓝、石绿、赭、深赭及粉白等色。但可惜的是,这些只是残留的色彩,当然不能反映它昔日的盛容。不过,从残留的部位上,我们大致还可以复原服色的轮廓,从中窥见当年设色的几个要点来。因有专文论及[1],现简化如下:

1.全部武士俑的固定部位,有着统一的颜色。

朱红——铠甲的络组、扣结、甲钉(只有侍卫甲俑中极个别者作石绿或天蓝)、发带、縢绦、屦带。

赭——甲札、行縢。

粉红——手、脸及脚面。

2.尽管服色千差万别,但曲领同袖口的颜色一般一致,见有朱红、粉绿、粉紫、玫瑰红、天蓝、深蓝和粉白等。似以粉绿为其大宗。

3.在一名武士俑的全套战服上,各部分颜色不同,对比设色的效果强烈而鲜明;但同一式服装的颜色也不尽相同,穿插于阵列中显得绚丽多姿。

袍服——

例一:粉绿曲领、袖口(下简称“领袖”),红袍(赭里),粉绿膝缚,赭縢(朱红带),赭屦(朱红带)。如坑Ⅰ·K:122。

例二:朱红领袖、粉绿袍(粉红里)、朱红膝缚、赭縢(朱红带)、朱红屦。如坑Ⅰ·K:120。

(注:为从大块色别上对比,以下举例中对袍里、领袖、屦綦及甲钉、络组等固定色从略)

甲服——

例一:朱红袍、绿白领袖、赭甲、朱红络组、天蓝膝缚、粉绿跗注、赭屦、粉红綦带。如坑Ⅰ·G1:32。

例二:朱宝蓝袍、白领袖、赭甲、朱红络组、玫瑰红膝缚、紫縢带赭屦、粉紫带。如坑Ⅱ·G10:20。

将服——

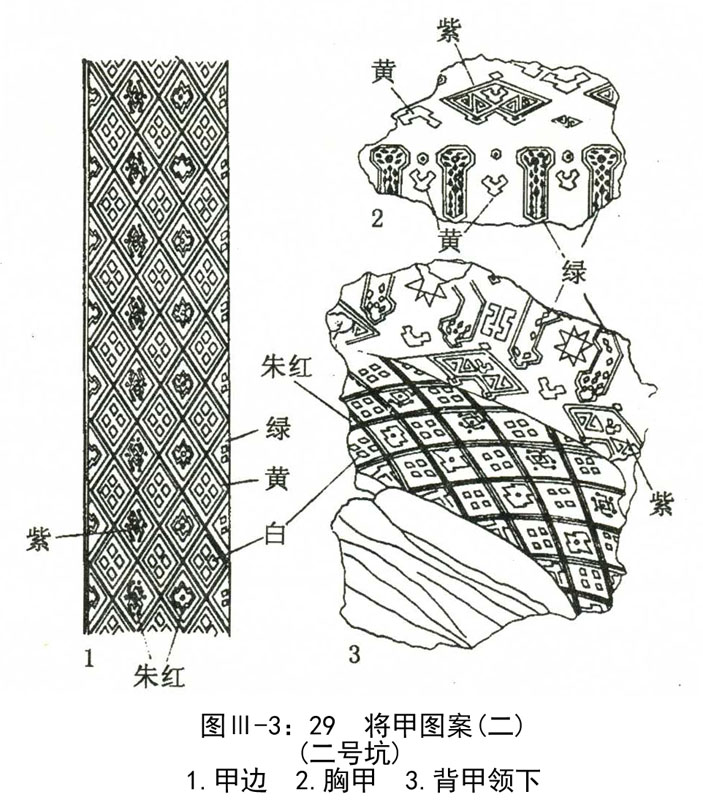

深紫袍、粉红袭、粉绿跗注、赭履,配以由土黄、粉紫、紫红、湖蓝、玫红、朱红、赭等多种单色或复色绘制华丽图案的细札甲衣。如坑Ⅱ·T4“将俑”。

佐服——

赭袍、花边赭甲、粉绿绔。如坑Ⅲ·俑44。

骑服——

粉绿袍、赭甲、天蓝绔、粉绿合鞮。如坑Ⅱ·T12俑。

御服——

赭冠绿缨、朱红袍、赭甲、粉绿绔、赭屦。如坑Ⅲ·俑46。

注释

[1]参见本书第三部分《艺术篇》肆《秦侍卫甲俑的服饰与绘彩》。

(二)图案

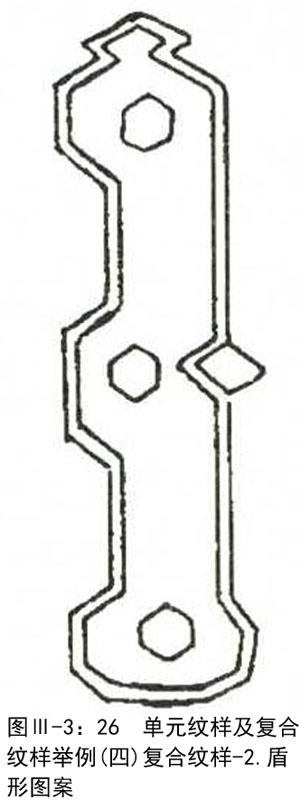

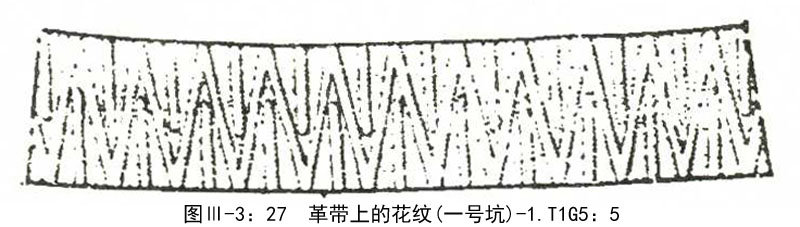

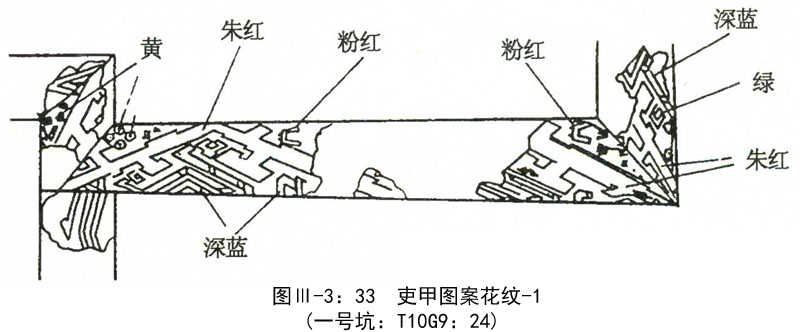

1.由彩色绘制的图案在秦俑军服上只占有极少数,其部位仅见于将甲革缘及披膊、佐甲革缘及背带,骑俑的武帻。唯独革带上的纹饰是压印的几何纹样,比较单纯。而其他部分的图案花纹,多姿多彩。

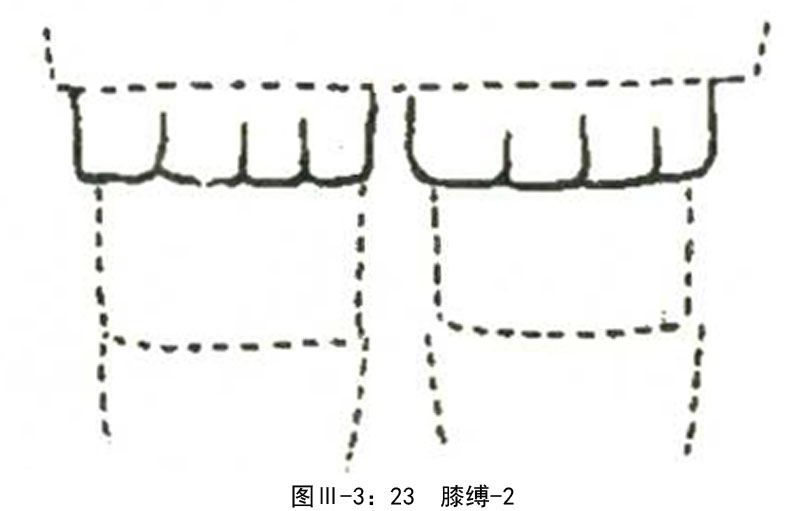

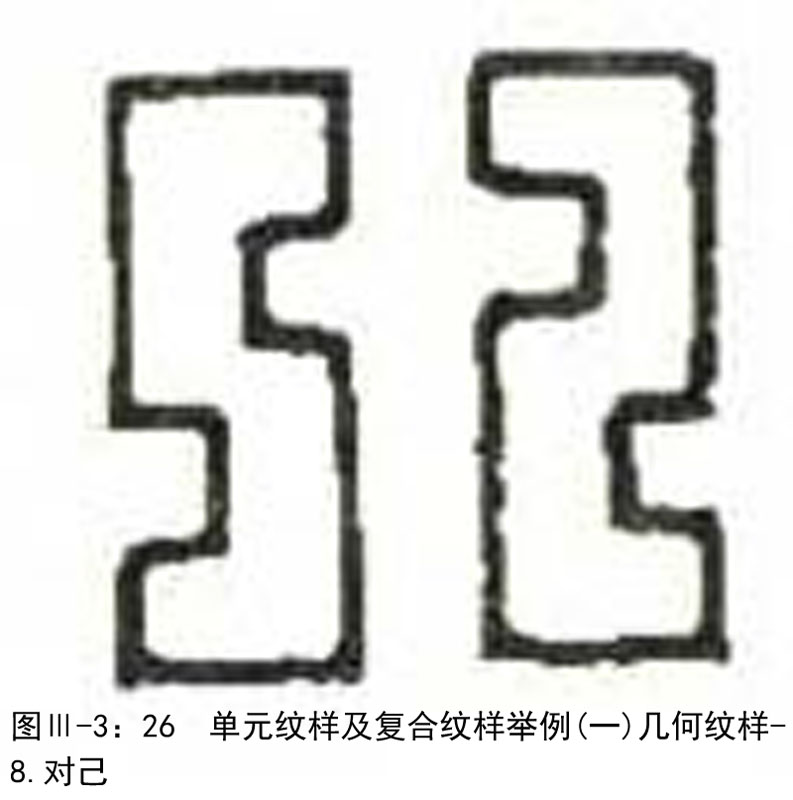

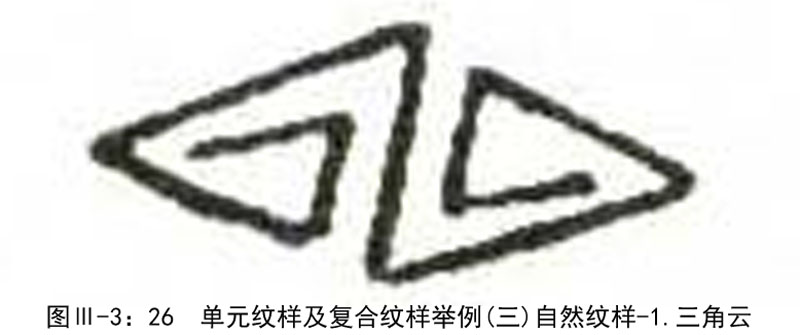

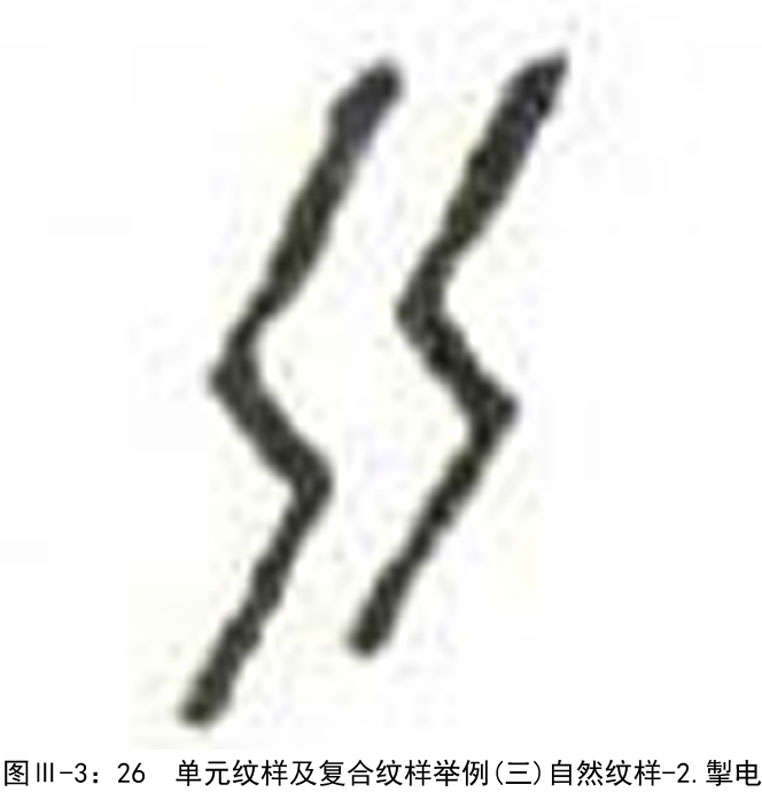

2.单元纹样可分三类(图Ⅲ-3:26):

第一类是几何纹样,计有菱形、双破菱、杯文、轭菱、回纹、八齿星、对己、三角形、多边形、细腰、三圆点、圆圈及无名几何纹十多种;

第二类是植物纹样,主要是花序,如总状花序、伞状花序、篮状花序及穗状花序等;

第三类是自然纹样,见有规矩化了的三角云、掣电、涡旋、雨丝等。

以上三类单元纹样,以几何纹样的数量为最多。而这些既是图案的小单位,又变化出种种复合纹样,如由菱形纹可组成四菱格、菱形带等,由轭菱、三角云和单线还可组成仰轭图案等。

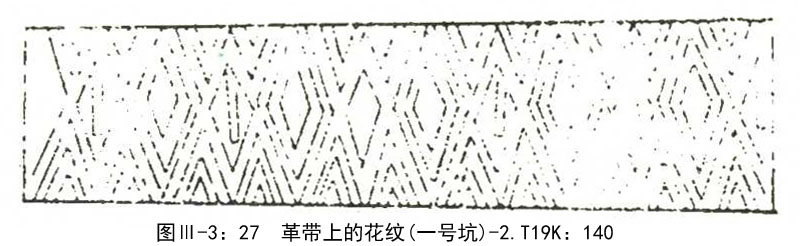

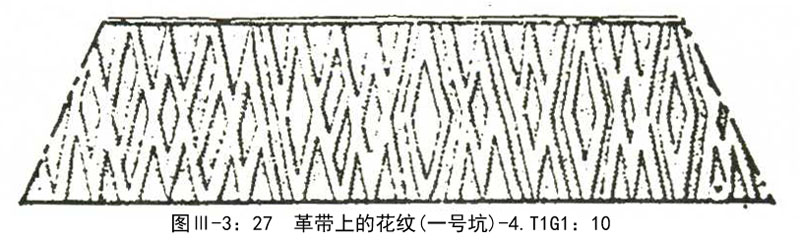

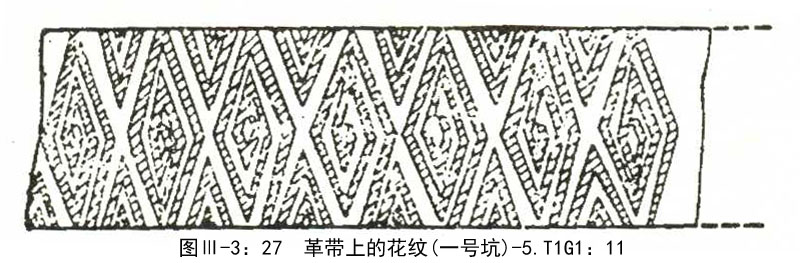

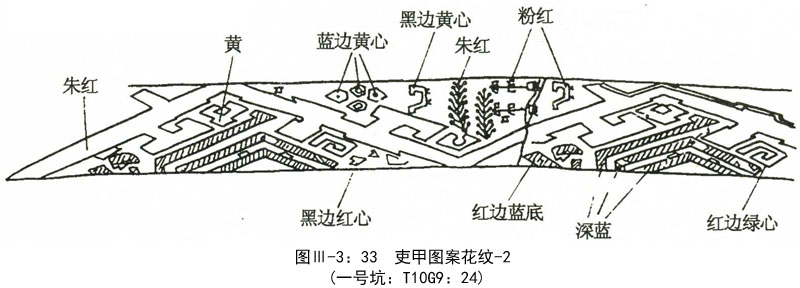

秦俑军服上的图案,系由多种单元纹样同圆点、直线、小圆圈构成。其构图法完全采用展开式的两方连续,其安排有四:第一种是由粗线打成十分规矩的菱形网格,在每一格中再套绘细线菱形,做成一个个上下左右斜向的“回”字框,然后在每个框内填绘单元纹样,把不同的单元纹样排列为一段纹样组,并以此顺序向两端展开,反复出现。将甲胸前的皮革图案,即属此类。第二种是不同的单体纹样,分段做二方连续组合。如背皮甲及披膊图案。第三种则是几何纹样的自由组合,向两个方向展开。如佐俑的背带及后甲下缘花纹。第四种是单元纹样展开排列,如革带的“回”纹图案。(图Ⅲ-3:27)

图案用彩,同样采取的是对比设色、陪衬主题的手法。以“将甲”为例,在赭色的小片甲札上缀以红甲钉,若满天繁星;再施粉白和粉紫相间的络组,有似编贝般整齐,使红、白、紫三色的点和线突出赭底之上。为了避免混淆,在甲衣周缘,用粉红为底的菱网图案,使大块的赭色同粉红色很明显地区分开来。菱网线条粗黑,而填绘的纹样施彩,平涂的四菱格分别有粉白、朱红、深赭和金黄四色。陀螺菱用红心白边,或黄线红边。双破菱用红线白点,或白线红点,或红线红点,或黄线白点,或白线黄点。皮质披膊虽为浅赭色,而掣电、陀螺菱和涡旋等纹样一例是朱红色。他如背带上的花纹也是五彩缤纷。(图Ⅲ-3:28~31)

3.图案的主题花纹是几何纹样,包括自然纹样在内,呈菱形格局。

“将甲”最为华丽,前甲的倒三角形周缘图案做镜面对称排列。粗线条的菱格网固然受轴线的限制,而革带的压印纹以及“佐吏甲”背带上的主题图案无不呈斜行走向。(图Ⅲ-3:32~33)之所以如此,大概同军服的性质有关。将衣要保持庄严稳重的气质,所以构图严谨,既不能像天子服在尊严中显出雍容华贵,又不能像士庶服饰简朴自由,也不能像日用器具装饰图案之开放舒展。同时,我们还应看到:做菱形构图是对过于呆滞气氛的一种突破,从而赋予一些流动感。从总体看来,这同整个武士俑的阵形排列、寓动于静的气氛是相互适应的。

四 服制及其构成

(一)性质问题

秦武士俑的衣着属于军服是了无问题的,而且还是全副武装的战服,也是无可争议的。

秦军的常服应是著战袍、穿长绔、蹬履屦的“轻装”。而只有在战时,或守备时才擐甲、裹胫衣、缠行縢,或加跗注的。道理很简单,护体的作用取决于战斗的需要,这同车战时代那种甲士在行军中,往往还把甲衣放在革车上的情景相仿。

秦俑的护头设施都非常简单。各级军吏俑戴的不过是简易的“切云冠”和“长冠”而已,武士俑中也只有少数戴“武帻”和“武弁”。而最重要的胄(兜鍪),则无一发现。于是,大家多以秦军的勇敢来解释。这有道理,也有文献根据,但始皇陵园内“石甲库从葬坑”的发现,有为数不少的石胄出土,可见秦军也是戴胄的,证明秦军过洛邑“免胄而下”的记载不虚。至于秦俑坑未见胄,是否同没有发掘结束有关?即使秦俑坑没有胄的出现,也当从其他原因上去探求。

战服同作战攸关,自然也是设计的出发点。以甲衣为例,札叶的形状因所处的部位不同,要做到服装合体也就不同。但其连缀也非固死,必定给予活动的余地,只是程度不同罢了。像胸背部活动范围小,札叶连缀的绦带露头时成了小“钉豆”;腰腹部活动范围大,上下札叶间连缀除“钉豆”外,还加上了条状的络组。同样,札叶连缀方向同样也体现着设计思想的缜密周到,像胸背用上叶压下叶,腰腹相压,以便于体躯的弯曲和扭转;甲士的披膊和御手的臂釬,其札叶由下而上的叠压更利于动作的有效发挥。骑兵甲短及腹,长绔合鞮,当然在于方便乘骑。

《中华古今注》:“三代及周,著角袜,以带系于踝。”角袜,形不见于考古资料,而袜早已有之,战国及有秦一代也不应例外。在秦始皇陵园K0007号从葬坑出土的箕坐陶俑,没有穿鞋,但著袜[1]。但秦俑坑的武士俑手脚均绘粉红色,可见不是难于塑绘,确未著袜。究何缘故,有待考释。

注释

[1]陕西省考古研究院等:《秦始皇陵园考古报告(2001~2003)》,文物出版社,2007年。

(二)质料问题

秦军的冠帻,不同于胄之护顶,而重在束发。从形制及其所表现的质感观察,当是精细的织物所裁制。长冠的“板”和切云冠的“卷筒”,未必是“以竹为里”。可能是丝织的“纚”缝制,再经漆粘结,这大概就是所谓“漆纚”。

甲衣的质料从历史的发展顺序看,先后出现过皮甲、练甲、铜甲、铁甲等,而秦俑甲札的颜色呈深赭,其甲片又有大小两种,大者显系铁质,将、佐的甲衣则应是铁、革的结合物。皮甲上多施彩绘图案,故有“画甲”之称,像安阳侯家庄1004号墓的皮甲,随县曾侯乙墓有保护头部的“面廉”出土,就为我们提供了殷代到战国早期“画甲”的实证。那么,秦俑将、佐之甲的革边图案就有两种情况,画斜向规矩纹的背带、以雨丝纹为地而具有太极图构图的涡纹、掣电纹样的披膊,大概就是织锦之类。耳杯纹曾见于秦都咸阳的丝织残片和壁画中。即使在战国楚俑的衣缘和马王堆一号汉墓的“规矩纹起毛锦”、“鸡翘纹锦”上也有同样的发现。而甲革部绘菱网填以各类纹样者,很可能就是“画甲”的一种作法。

《中华古今注》:“秦始皇三品以上绿袍深衣,庶人白袍。皆以绢为之。”这说的是作深衣制的官服和士庶常服的颜色与质料,所用是高贵的丝织品却是可以肯定的。

士卒的衣料何如?这从云梦睡虎地第11号秦墓的木牍文字中,即可得到一些信息。黑夫和惊在家信中提到的“丝布”和“*(左纟右咅)布”[1]。前者是较为讲究的衣料,而“*(左纟右咅)”字据《说文通训定声》解:“治敝絮也……如今弦弹故棉”。可见家境贫寒的一般士卒自备服装只能是用旧布,就像现在说的“再生布”。秦俑战袍厚重,也很可能是絮枲之所谓“缊袍”。其表面光滑,色泽鲜明,通体严整,当然也可说是厚帛衲成的“絮衣”。

行縢属于编织的条带。跗注和膝缚厚实,肯定不是皮质,在很大程度上同袍的质地一致。胫衣包裹绔外,皮革缝制的可能性很大。

注释

[1]湖北孝感地区考古班:《湖北云梦睡虎地十一座秦墓发掘简报》,《文物》1976年第9期。

(三)多彩与“尚黑”问题

《史记·秦始皇本纪》载:“衣服、旄节、旌旗皆上黑。”这话长期来禁锢了人们的头脑,总以为秦人的服色如墨。伴随着秦都咸阳宫殿彩色壁画、始皇陵区大型彩绘陶俑和彩绘铜车马的出土,该是以正视听的时候了。

“上黑”源于《史记》,也作“尚黑”。战国末季,邹衍的“阴阳五行”学说为政权的取代提供了依据。秦始皇也深信不疑,以为“秦代周德,从所不胜”,故而进行了改正朔、定服色的一套活动。以后的汉代,从文帝起也搞过。不过,从其主导思想、活动内容上都可以看出问题的真谛所在:秦“尚黑”是法定的,以黑为上,用黑主贵。因此,用作衣服的颜色也只有帝王才配得上。而这,也总是同郊祀的礼仪连在一起的,《续汉书·舆服志》说秦“郊祀之服皆以袀袨”。据《淮南子·齐俗训》注:“袀,纯服。袨,黑斋衣也。”这就说明帝王举行隆重的郊祀之礼的祭服才用纯黑的“袀袨”,平时当然并非如此。

既然始皇用阴阳五行学说,以为秦得水德,服色尚黑,而且把这定为帝王的祭服,可见他不但在统一之前,而且在统一之后,也不曾不分场合地排挤其他颜色而去搞“黑一色”。相反,吸收华丽服饰的作法同他不拒绝人才、引用客卿的气魄一样,向来是大胆而积极的。《续汉书·舆服志》就说战国“竞修奇丽之服,饰以舆马、文罽、玉缨、象镳、金鞍,以相夸上。……及秦并天下,揽其舆服,上选以供御,其次以赐百官”。这记载,我以为是可信的。战国时期,宫廷手工业产品出奇斗胜,已有大量的出土文物为证。而在这些物质享受的诱惑之下,秦始皇绝不会不动心,所以司马彪不但作了如实的记述,而且晋人袁宏论及西汉服制时也曾说过同样的话。

秦尚华丽,各式服色当然也不例外。爱美之心人皆有之,古今相同。但在古代,服色被打上了明显的等级烙印。据载,秦帝王祭服“上黑”,官服绿袍,武将首饰为“绛袙”(《续汉书·舆服志》),骑吏“皀袴”(《汉官仪》)。刑徒,只有“衣赤衣冒(帽)赤*(左巾右亶)”了(《睡虎地秦墓竹简·司空律》)。至于《续汉书·舆服志》上的那些规定,更是东汉服制、颜色、质料法定化了的东西。

(四)继承与影响问题

《周礼·春官宗伯》司服:“凡兵事,韦弁服。”郑注:“韦弁,以韎韦为弁,又以为衣裳。”

这些话说得是如此的肯定,竟是以赤黄色牛皮为军帽,为军服!这实在是使人不得其解。如果再加上“棘韦之跗注”(《左传》)成公十六年),“函人为甲”(《周礼·冬官·考工记》)等语,最多也只能得出个皮甲、皮护腿的一般印象。

秦俑军服属于何种服制,既不见经传,又缺乏对照参稽的资料。那么,这是有据还是无凭?

沈约说,“秦灭礼学,事多违古。汉初崇简,不存改作,车服之仪,多因秦旧”(《宋书·志·礼》)。确实,秦人自商鞅变法之后,逐渐富强,不因循,不沿袭,其进取精神雄冠诸侯。统一天下,制度多有创新,以众多的兵马俑从葬,稀世罕有。再现的秦军服饰、发型也是出乎传统的奇特。无怪乎在正统的儒者眼中早也看到了“秦灭礼学,事多违古”的变化。如果我们还拘泥于旧制,就很难看出它的特殊性来。另一方面,“车服之仪,多因秦旧”的话也给我们提供了探索秦服的门径。

刘向在《说苑·善说》里举了这么个故事:“林既衣韦衣而朝齐景公。公曰:‘此君子之服也?小人之服也?’林既逡巡而作色曰:“夫服事何足以端士行乎?昔者荆为长剑危冠,令尹子西出焉。齐短衣而遂偞之冠,管仲、隰朋出焉。越文身断发,范蠡大夫种出焉。西戎左衽而椎髻,由余出焉。既如君言,衣狗裘者当犬吠,衣羊裘者当羊鸣。且君衣狐裘而朝,意者得无为变乎?”在这里,我们无妨撇开其对思想僵化症的辛辣讽刺,不是还看到了春秋时代服制的地区性差别了吗?那么,尽管我们探索的秦代军服仅是秦服之一种,但只有注意到它的继承和吸收问题,才可以了解它本身所具有的特点,从而有助于了解到它的影响。

秦俑军服的形成,我认为主要来自三个途经的影响,这就是:

第一,继承了殷周以来固有的介胄戎服的形式——韦弁服;

第二,有选择地吸收了关东国家服制之长,而受有南方大国——楚的影响要更深一些;

第三,合理地吸取了北方草原民族战服的特点。

秦人源于东方,旋又处于周之故土,其文化受殷周影响。其戎服之胄、甲、战袍、胫衣、行縢、跗注等不但早见于《尚书》、《诗》、《左传》、《战国策》等先秦典籍,而且在安阳殷墟、河北昌平白浮、山东西庵、长沙楚墓、随县曾侯乙墓、河北燕下都等处都有实物的出土。尽管这些地下保存的服饰质料因时代、地区的不同而各异,但组装复原后,从形制上毕竟勾绘出一些“韦弁服”的轮廓来。

在这里,如我们离开那些文献上晦涩的记载和作注者的演绎,由实物出发,立即就会看到从车战到步骑时全套护体戎装包括有四个部分,即:兜鍪、甲衣、护腿和鞋子。这应该说是“韦弁服”的基因,秦武士俑的戎装也正是具备着这些要素。

袍服“深衣”,早已有之。地域不同,形制各异:自春秋以来,东方齐鲁一带的袍作宽博大袖;地处中原的三晋,似以窄长袍为其特征;越人“祝(翦)发文身,错臂左袒”;吴国“鳀冠(大鲇皮之冠)秫缝(长针粗缝)”(《战国策·赵策二》);立国江汉的楚人,其袍贴身,绕襟数重;秦人战袍虽然长仅及膝,但曲裾裹体,同楚袍甚相接近。其领与袖同色,连某些图案纹样也是一脉相承。

楚之“切云冠”行之于秦,固然是我从形象上的推断。但在其他冠式上,秦取于楚还是有史可稽的。如《淮南子·主术训》说:“楚文王好服獬冠,楚国效之。”[1]蔡邕《独断》中说“獬豸冠”确是楚制。秦统一后则把这种取意于“能别曲直”的楚王冠,赐给了执法近臣御史,称为“法冠”或“柱后惠文冠”。汉代也沿用了此制,马王堆一号汉墓的木俑冠上有一木棒,现在学者都承认它就是楚之“獬豸冠”的实物。诚若此,秦之“法冠”也当去此不远。楚冠中“南冠而絷者”(《左传》成公九年),同样被秦君赐给自己的执法近臣御史(《汉宫篇》胡广注)。“长冠”据说是汉代刘邦所创制,实则是他对流行于楚地的冠形加以改进(“以竹皮为之”)罢了,而这种楚冠也早已为秦所用,可见秦人吸收楚文化在服制上的反映简直是明若观火般清晰。至于吸收其他国家冠式赐予自己的近臣,还可以举很多例子。如“高山冠”本是齐王冠,秦灭齐后赐给谒者;“武冠”本是赵王冠,秦灭赵就赐给近臣等。这些做法不单是对别国冠服形式的借用,恐怕还含有“贬低别人,抬高自己”的政治用意吧?

谈及中国古代的服制,其中最引人注目的问题之一,就是所谓“胡服”。人们也曾提出过一些判定“胡服”的标准。其实,这个问题较为复杂,因为文化交流、融合,是很复杂的过程。要确定标准的话,我以为“胡服”大致有四个特征:

(1)头戴插有两根野雉尾的“鹖冠”;

(2)衣长齐膝,窄袖;

(3)具带,附有带钩;

(4)蹬皮筒靴。

秦俑服制,虽不尽如“胡服”,但考古资料和文献记载毕竟反映出某些因素,这表现在:衣长及膝者固然在中原出现较早,形为襦袴,以裳复被,但把祷作为士卒的外著之服,应该说是战国末期之后的事。秦俑上袍下祷,以具带束腰,可说是整齐划一的。特别如骑兵的长祷和靴子,固然并非草原历史民族那种筒形的络鞮,但总属皮革的制品。秦俑的窄袖短袍(褶衣),仍以带钩、具带束腰,并取前开襟形式,铠甲也仅仅长及腹际,如果再结合其使用弓弩的武器装备,不正是“胡服骑射”的形象吗?《史记·赵世家》载:“主父(武灵王)欲令子(惠文王)主治国,而身胡服将士大夫西北略胡地,而欲从云中九原直南袭秦,于是诈自为使者入秦。秦昭王不知,已怪其状甚伟,非人臣之度,使人逐之,而主父驰已脱关矣。”这个故事从另一个角度说明,秦国采用胡服的时间至少是昭王八年(公元前299年)以后的事了。信阳长台观、江陵望山的战国前期楚墓里,遣册上记有革带和钩,而且有金银错或金错嵌玉带钩的出土。这都早于《楚辞》时代,是否可以证明楚人早已接受了北方“戎狄文化”的影响?于此,又为秦人受胡服影响提供一例证[2]。

由上面的分析,即可看出秦人军服形式是在殷周以来“韦弁服”的基础上,通过对战国时期诸侯国和异族服饰的吸收和改进,从而形成自己的“袴褶之服”。

秦人战服,对于步、骑、车、弩多兵种的适应,是战服装备随战争形式的转变而作的历史性选择,对此后的军服形制也有着深远的影响。像Ⅱa式甲(步甲)是秦武士俑最完备的一种战斗防护铠甲,统袖、曲裾式的束带战袍,由行縢、胫衣等组成的护腿设备,都可从杨家湾汉墓兵俑的衣着上得到直接的反映。即便是“人有甲,马无具装,鞍作低鞍”的情况,又何曾不似?

注释

[1]獬冠,有引作“觟冠”。《淮南子》高诱注:“觟即獬字。”据郝懿行《尔雅义疏·释兽》:“吴羊牝者无角,其有角者别名觟也。”《续汉书·舆服志》:“獬豸,神羊,能别曲直,楚王尝获之,故以为冠。”可见,所谓“继冠”,也就是“獬豸冠”,或简称“獬冠”。《国语》、《左传》泛指为“南冠”。高诱进一步说“獬豸之冠如今御史冠”。

[2]河南省文化局文物工作第一队:《我国考古上的空前发现,信阳长台关发掘一座战国大墓》,《文物参考资料》1957年9期;湖北省文化局文物工作队:《湖北江陵三座楚墓出土大批重要文物》,《文物》1966年5期。

解读秦俑:考古亲历者的视角/王学理著.—北京:学苑出版社,2011.9