您现在的位置:首页 > 研究论著 > 解读秦俑:考古亲历者的视角

艺术篇 肆 秦侍卫甲俑的服饰与绘彩——附论多彩的军服与秦的主色问题

王学理

秦俑一、二号坑因多种原因,使原来俑体上的彩绘损失殆尽,所以在“简报”上只好轻描淡写,甚或根本未曾涉及。[1]1977年在试掘三号坑时,我请“亦工亦农考古训练班”主持人登记颜色,但此建议被搁置,连我交给的从北京带回来的三个彩色胶卷也不知去向。我只好再请秦俑博物馆(筹)的王志龙先生用水彩颜料比照着画出一份“色阶表”,还自行设计表格,入坑进行逐俑登录。经过反复校核,终究理出一个头绪来。同时,鉴于过去二号坑试掘时主持者以手持罗盘定位造成方向不准的教训,我亲自操持大平板测绘仪,绘出了一张“三号坑平面图”。可惜的是,我提供的“颜色登记表”压根未经采用,而所绘的“平面图”,经过改制成了他们的“作品”。[2]

阴暗心理,拒绝事实。挖宝手法,无视科学。一手包揽的又一结果是对指挥车上的一片圆形花丽迹象没有仔细辨认,未采取保护措施,使其竟被一场雨水泡了汤。是“车盖”,是“革鼓”,执笔者也说不清,相关信息改稿者也只好在“简报”里阙如。

由于秦俑三号坑未经火焚,颜色存留较多。经我首次拾遗登录的这晓星残月般的颜色,既不被“简报”采用,为科学负责,我只好单独公布,相信对研究秦代的服饰与用色问题有一定的参考作用。

注释

[1]陕西省考古研究所:《秦始皇陵兵马俑坑一号坑发掘报告》(1974—1984),文物出版社,1988年。又:《秦始皇陵东侧第二号兵马俑坑钻探试掘简报》,《文物》1978年第5期。

[2]始皇陵秦俑坑考古队:《秦始皇陵东侧第三号兵马俑坑清理简报》,《文物》1979年第12期。

一 秦俑三号俑坑废弃的历史背景及其定性

首先,我们应该确定第三号俑坑的性质,才可进而推知这些甲士的身份。该坑有以下几点值得注意:

1.所谓“秦俑从葬坑”,实际包括了四个坑在内,属于完整的一组。其中的第三号坑,位于诸坑中后部偏左的位置上(图Ⅰ-1:1)。

2.三号坑的平面,呈坐西面东的“凹”字形。面积约520平方米,是诸坑中最小者。布局特殊,正面南北长,形为廊道。中部,对着斜坡门道,停放着彩绘鼓车(据彩绘圆环迹象为外周3个嵌入鼓腔的铜环)一辆,车后随有四俑;在廊的南北两端向西拐,成为左、右两厢。为数众多的陶俑则分布在廊与厢的通道之中,而俑群均作相向的两队排列(图Ⅰ-4:2)。

3.坑中共有著甲的武士俑68尊,其中除去车后俑中3尊有头外,余皆无存,坑内连俑头的碎片也找不到。身躯的残破程度,也较一二坑的为轻。

4.在坑中的其他文物,仅见铜殳30件及少量铜镞和剑的零件(图Ⅰ-4:3)。

显然秦俑三号从葬坑也是个遭受人为毁弃的坑。但同其他坑相比,它毁坏的情况,却是很特殊的,这是什么原因呢?

经过部分发掘的一、二号俑坑,都经过历史上秦火的光顾,唯独三号坑幸免于难。如果把它装配的不完整性,同四号坑的空置,同陵园更多的焚毁迹象联系起来考察,我们就不得不回首“丽山”工程和亡秦战争时的那段历史。

《史记·秦始皇本纪》载:“(二世)二年冬(公元前208年),陈涉所遣周章等将西至戏,兵数十万。二世大惊,与群臣谋曰:‘奈何?’少府章邯曰:‘盗已至,众强,今发近县不及矣。郦山徒多,请赦之,授兵以击之。’”《汉书·楚元王传》也提到“郦山之作未成,而周章百万之师至其下矣”。在大兵压境,直至“百万之师至其下”,而在“郦山之作未成”的现场就发生了《水经注·渭水》上记述的那一幕:“项羽入关发之,以三十万人,三十日运物不能穷”,“牧人寻羊烧之,火延九十日不能灭”。那么,由以上引文中可以看出:第一,在秦始皇死后的二世统治时期,修治郦山陵墓的工程并未完工;第二,陵园及其附属建筑确实经过了一场火的浩劫。废弃俑坑的存在、诸坑塌毁的现象即是这段历史的例证。例外的是三号坑虽未经过火焚,却遭到了毁灭性的破坏。俑多无头,车后俑被掀翻,除残留一些以表威仪的殳之外,长短兵器则被掠一空。这一现象则确切地告诉人们:指挥中心的破坏,即是对战败者的征服,戈、矛、剑一类实用兵器当然的作为战利品被胜利者带走,不再具备战斗作用的铜殳束而未及带走也正合情理。古代军事家把所谓“入罪人之地”的暴神祇、毁土功、燔墙屋、伐林木等劫掠财富、伤害生灵的行为列为“军戒令”(《司马法·仁本》),在此找到了反证。

始皇陵东侧这组从葬坑,经试掘和发掘未竣的有三个坑(编号为Ⅰ~Ⅲ),另外在二、三号坑之间还有一个未曾置俑的废坑(坑Ⅳ)。这样从平面布局及其内容上看,一号坑是车步编列的长方形矩阵队列,二号坑是由车、弩、步、骑的混编营地,而处于诸坑后左部的三号坑显系指挥位置。这一格局,我们在前几坑内的小作战单位中也找到了相似的例子。像在二号坑弩兵队列同车、步、骑的混编队列的后左部,都发现有指挥俑的存在。如果说横长的四号坑是个模拟对战的情形,那么,三号坑具有金鼓齐全的“驷乘”,模拟的正是军幕。这一定性的根据,鉴于本书在《运筹帷幄 决胜千里——秦俑三号坑漫议》一文中有详细论述,故于此不再赘述。

三号坑无轻装的袍俑,而甲俑右手持兵器分两队相向排列,表明他们不是冲锋在前的“陷阵之士”,只是些指挥官的卫队和亲兵罢了。鼓,当是备乘的指挥车的指挥物。配套的还应有“金”(铎),可惜未见到。不知是未及放置,还是放置后被当作“战利品”而被掠走?无论怎么说,此车定为指挥车大致没错。

指挥车后的陶俑为一组4个,除43号俑无头外,均戴长冠,擐甲,著胫衣浅履。其中45号俑居正中,其左侧是46号俑,两俑凝视车前,双手前举作执辔状,(唯后者甲衣无披膊,系Ⅱb式铠甲),当系“御者”和鼓手;43号俑位右侧,其右手做持长兵器状,左手似在按剑,是为“车右”;44号俑跟在45号俑之后,其甲衣有前无后,胸腹甲片连缀于皮革中心,留出绘有图案花边,背带交叉结于腰后(Ⅱd式铠甲)。此式甲在第一、二号坑中都有发现,俑多站在指挥俑旁,其身份当属“佐”类的副官。所以,由指挥车后恭候待命的甲俑看,也许这就是文献中说的4人共乘殿车的“驷乘”。至于独缺身份很高、装束有别的“将军俑”,当别有原因。

二 “亲兵”形象

因为三号坑的陶俑是秦侍卫甲士的形象,其服饰和用彩并不很复杂,但可以看出因各自身份不同而有所区别。

侍卫甲士由头至脚的全形服装是这样的:长冠—→曲领与冠缨—→袍外擐甲—→跗注、胫衣或行縢—→勾履或合鞮。

戴长冠必有系颏的垂缨。冠直接压在辫发之上,这是同二号坑中具有臂釬(臂甲)的车御冠服不同之处。颜师古曰:“帻者韬发之巾,所以整乱发也,当在冠下,或单着之。”(史游《急就章》)二号坑穿Ⅱc式铠甲(参见《秦俑军服考》分类)的车御,其戴冠法也是这样。而三号坑御者,其头发梳成辫髻,因此就无须戴帻。厚实粗大的曲领,同样是交叠地压于战袍交领之下。这同二号坑车御的錏锻(颈铠)一样,在战斗中具有护颈的作用,还可避免坚硬的甲衣领缘的摩擦。

著袍一重,不见中、内衣。铠甲套穿在袍外,实则形成军服两重。战袍仅长及膝,皆右衽,长度大体相当(66~67厘米)。

原《简报》将三号坑武士俑的铠甲分为4式,其中Ⅰ、Ⅱ式甲共66件,革、札结合的Ⅲ式甲及有前后、无披膊的Ⅳ式甲各一件。除去Ⅲ式甲和Ⅳ式甲分别为“佐俑”和“御副”所著之外,而Ⅰ、Ⅱ式甲仅有札叶大小和多少的差异,形制上并没有什么特殊的地方(其Ⅱ式甲仅为7、15、19号三尊俑擐穿)。因此,应合而为一。如此一来,铠甲型式变动有如下表:

Ⅱa式甲,属于“步甲”。此式铠甲是秦俑各式甲衣中数量最多的一种,在一、二号坑里的下级军吏俑和重装步兵俑无不擐穿。从中不难知道,这是战斗步卒的普遍甲式,也是侍卫武士所著之甲式。

侍卫甲之裤有长短之分,或短隐袍内,或因下缚护腿而仅显膝上。护腿用具见有三种:行縢、跗注和胫衣。行縢(即“邪幅”[1])的缠法,同其他坑的秦俑保持一致。也是自下而上,由外向内,两端有绦带绑扎。裹有跗注的俑,两腿粗壮肥硕。裤外自膝以下另套两片革物者,即为“左右各一,分衣两胫”的胫衣(《说文解字》段注)。著这三种护腿之陶俑在坑内的排列,没有次序,显然没有形成定制。

方口紧带的“句(勾)履”和两片皮革制成单梁的“合鞮”,在三号坑亲兵俑的脚上都有,并没有严格的限制。不像在二号坑里,唯独骑兵俑足蹬。

秦俑的服装尽管是陶塑品,经我对侍卫甲俑服饰及色彩的观察,似可得到如此的印象:战袍及裤的衣褶随体,圆润无皱,似为麻葛类纺织品的模拟物[2];铠甲赭色,表明它是铁质的札叶,以钉铆合,腰腹间用“络组”穿连以利伸缩;勾履与合鞮棱角兀起,成型规整,针脚清晰,显系皮革缝制。

侍卫甲俑的装束,对原《简报》甲式分类作一更正,详见表二。

综合以上材料,大概可能勾勒出秦侍卫队服饰和装备上的一点轮廓来:

第一,侍卫用作警卫,虽不是直接参战的部队,但必须是由全副武装的“力士”所组成的一支强兵,布防上必得戒备森严以防不虞。环壁之64名甲士,是否头戴兜鍪不得其详,而无不于战袍外另擐重甲,袍蔽髀髋,短裤微露,腿缠行縢,或缚胫衣,足蹬勾履或合鞮,是为秦侍卫的整形军服。

第二,行縢便捷,配以勾履;跗注严实,紧束合鞮。二者的数量大致相当,又杂相排列。车后四俑不但甲式因身份不同而有别,而且胫衣同勾履组合,是下旅装备上少有的特殊者。

第三,武器当以以表威仪的铜殳为主,适当配以近卫格刺的铜剑和远射的弓弩。

注释

[1]《诗·小雅·采菽》:“邪幅在下。”笺:“邪幅如今之行縢也;倡束其胫。”

[2]《诗·大雅·生民》有“麻麦幪幪”句。麻麦生长茂盛,可见麻在种植中很受重视。

《诗·豳风·七月》:“七月鸣鶪(伯劳鸟叫),八月载绩。”《传》:“载绩,丝事毕而麻事起矣。”陈奂《诗毛氏传疏》说:“丝所成曰帛,麻所成曰布。”

作为蔓生植物的葛,也是制衣服的原料。《诗·周南·葛覃》:“葛之覃兮,施于中谷,维叶莫莫,是刈是濩,为絺为绤,服之无斁。”葛不但作布,亦当为作鞋的材料。《诗·魏风·葛屦》:“纠纠葛屦,可以履霜。”麻葛在古代的陕西均有出产,秦人以之作战衣,当属事实。

三 服色

组成秦俑军事序列的诸坑俑群,以三号坑陶俑的颜色保留较多。其所涉色阶计有朱红、玫瑰红、粉红、橘红、紫红、粉紫、深蓝、珠宝蓝(孔雀蓝)、石绿、赭、深赭(褐)及粉白等13种。

1977年,我们对三号坑试掘时,刚刚出土的陶俑色彩绚丽,鲜艳如初,是其他坑所没有的情况。

首先,第一印象是陶俑色调偏暖,设色上通过强烈对比的手法,从而收到整肃热烈的艺术效果。

颜面、手脚敷色粉红,很自然地表现出肌肉的质感。由于战袍、铠甲、护腿各部分面积较大,在设色上更加讲求。如褐色铠甲下露出的战袍,作暖色调的各色(朱红、玫瑰红、粉红、紫红)或冷调的石绿、珠宝蓝等,而裤与胫衣(或行縢)则以两种不同色调与褐色相对;或是战袍同护腿装备同色,但裤另涂他色,使二者区别开来。即如同一部位着色也不尽一致,如战袍的面、里,行縢和履、鞮的面、带各不相同。褐色甲片上,则配以朱红的络组和甲扣,使二者陪衬得宜。至于甲钉则显得五光十色,更有一番艺术趣味。

其次,在色彩的变换中,却有着相对的稳定性。

曲领,涉及石绿、紫红、朱红、粉紫、宝石蓝、玫瑰红及粉白等色。除去35和36号俑之外,其他俑的战袍,袖口与衣领采用同一颜色。这种领、袖一色的作法,在汉女侍俑的服饰上也有同样的例子[1],应是秦汉时代服制装饰的所谓“偏诸缘”(衣和领绲边)。原来是以彩丝织成的绦带漫在衣边,有如今之花边,装饰意义很浓。

秦侍卫甲俑的铠甲色种大体固定。如甲片全是象征铁札的赭色,而络组(即腰部连接札叶的连甲线)、甲扣全系红色,即使是五色的甲钉(朱红、粉红、粉白、石绿和深蓝)也是以红为主。

再次,陶俑的上彩为装饰色,故用平涂;描绘花纹图案者仅见于Ⅰd(佐吏甲)式甲衣的革边及车鼓。

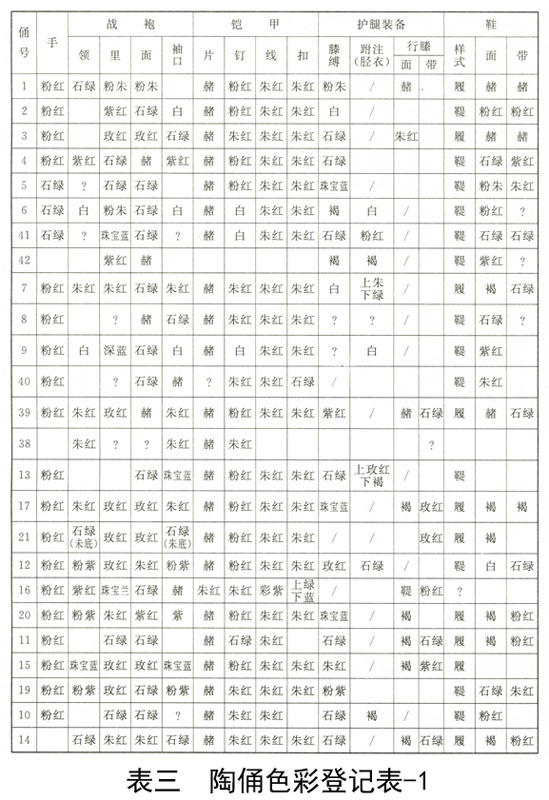

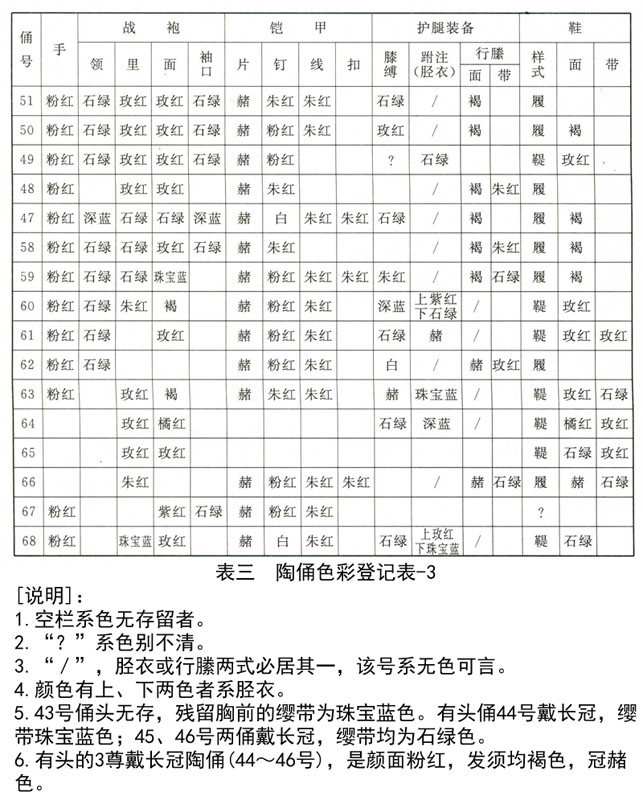

从三号坑俑群的服饰用彩上,大体可以反映出他们的身份和地位来。详见表三:

从上表中可以看出,侍卫甲俑的服色混杂,但曲领及袖口,以石绿为主,只有北侧厢房武士俑的战袍似多作红色,这可能是秦侍卫武卒的通用服色。

车御俑(45号俑)著Ⅱa式甲,戴长冠,褐色战袍,在赭色甲片上除朱红络组,缀以深蓝色甲钉,领口及跗注为珠宝蓝色。这是三号坑独特的服色,也是秦俑坑御俑中唯一的一个例外。是否为统领秦俑坑的指挥车御者的专用服色,尚不能确定。

车后一组四俑(御、鼓手、军佐及车士各1)的服饰及色彩较为特殊。战袍长而蔽裤,均穿胫衣勾履。色彩以绿蓝为主。只有军佐(44号俑)才著背带式革札结合的Ⅰd式甲,勒朱红革带。这在一、二号坑指挥车旁都有发现,可见其地位在军吏之列。

此外,领袖、甲钉及胫衣作三白色的彩俑有6件(6、9、23、26、47、68号俑),均穿Ⅱa式甲,多穿跗注、蹬合鞮。而且它们都位当南廊及两厢的要道或角隅处。这种服饰上的特殊性及有规律的分布,似表明他们为该区侍卫的小头目。

注释

[1]王学理等:《西安任家坡汉陵从葬坑的发掘》,《考古》1976年第2期。

四 着色浅说

(一)颜料质地

1977年试掘三号坑时,初出的彩色俑颜色鲜艳,神态逼真。但遇日晒风吹,附着在俑表的颜料即卷皱起翘,随之颜色也在减退。好在我等作的“色阶表”,后来成了秦俑博物馆展览的样品,“登记表”成了一号坑“考古报告附录”模仿的样本。

经初步研究,得知陶俑表面施彩过程分两步,即先涂一层明胶,然后再绘彩。根据经验,陶质表面不能直接着色,必须先行处理,也就是涂明胶以填塞陶制品表面疏松的空隙,并能增加附着力,然后着彩。或有在着色前施加白衣者。如此,就可使俑色鲜艳而柔和,逼真而持久。

所有颜色,经非真空质子X光荧光定性分析,属矿物质颜料,其成分见下表:

(二)中国绘画用彩的新史料

中国绘画有着悠久的历史传统,积累和创造出丰富的绘画经验,逐渐完善并使之理论化。像新石器时代的先民们的彩陶作品,向人们揭示了用笔和施绘白垩、红矾土、炭(黑)、土黄等色的历史事实。[1]春秋战国时期彩绘陶器、漆器又把用彩范围和技法更加扩大。而秦代彩色壁画和彩俑的出现,应该说是它在前代用彩的基础上,发展了彩塑而结出的丰硕成果,又为汉代描绘人物生活的绘画作品及装饰性的各种几何图案的发展创造了条件。

注释

[1]于非訚:《中国画颜色的研究》,朝花美术出版社,1955年。

解读秦俑:考古亲历者的视角/王学理著.—北京:学苑出版社,2011.9