秦兵马俑研究/秦兵马俑坑建筑与内涵

刘占成

按语:本文发表在《秦始皇帝陵博物院》(2013总三辑)。文章对秦兵马俑坑建筑与内涵进行了概括性的论述,第一次提出秦代建筑系统分为高台建筑和地下隐蔽工程两大系统,并认为秦俑坑建筑属于地下隐蔽系统工程;以亲身参加秦俑坑考古发掘的体会,总结出秦俑坑建筑的九道工序,同时对俑坑建筑程序与何时放置兵马俑问题进行了科学探讨。文中对俑坑内涵指出就是战车、兵俑和兵器,提出了内涵的粗略推测数字,为兵马俑研究者提供了参考和借鉴。

秦俑坑建筑,是兵马俑的载体。某种程度上,它反映着秦代某个领域建筑的风格、特点或传统。了解和研究秦俑坑建筑,也是秦文化研究的重要内容。兵马俑坑一号坑发掘报告虽然向我们介绍了兵马俑坑的建筑形制和结构,说它是“一座地下土木结构坑道式的大型建筑。”①但给人的印象还是有点儿笼统,而且过去人们一直注重兵马俑的研究,而对其载体俑坑的探讨偏于忽略。实质上,俑坑建筑和兵马俑,都是秦代劳动人民血汗和智慧的结晶,具有同等的学术研究价值。本文主要想就秦兵马俑一号坑为例,对秦俑坑建筑程序和特点以及内涵问题加以论述。不妥之处,望方家指正。

秦代建筑系统

关于秦代建筑系统,从目前材料来看,可分为两大系统,一是地面高台建筑,二是地下隐蔽工程。秦俑坑建筑属于地下隐蔽工程系统。总体来讲,地面高台建筑特点是高台立柱式,地下隐蔽工程特点是隔墙过洞式。

秦代高台建筑,最具代表性的,莫过于“咸阳宫”和“阿房宫”了。

(一)咸阳宫

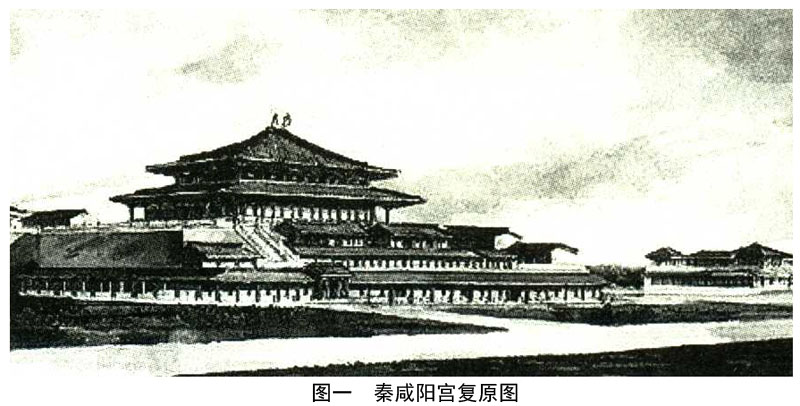

据《史记·秦始皇本纪》载:“秦每破诸侯,写放其宫室,作之咸阳北阪上,南临渭,自雍门以东至泾、渭,殿屋、复道、周阁相属。”在20世纪70年代中至80年代初,考古工作者在秦咸阳宫遗址区发现了三组较大的宫室遗址②,建筑均依夯土台构建。特别是一号宫殿气势磅礴,立柱分间,有房有廊,上下两层,完全印证了“殿屋、复道、周阁相属”的文献记载。(图一)同时,也反映了秦代高超的建筑技术水平。近期,考古工作者还在“秦始皇陵园内城垣以内西北部勘探发现了由九条通道分割的东西对称的十进式建筑群”。并认为:“这次勘探发现的由九条通道组成的布局结构严谨,建筑结构复杂,形制规模宏大的十进式建筑,即为秦帝国都城咸阳内宫殿、朝寝建筑的模拟,可能为文献记载的‘宫观’类建筑之一,至少是‘宫’类建筑在陵园内的再现。”③说明了咸阳宫建筑对陵寝建筑的影响。

(二)阿房宫

《史记·秦始皇本纪》载:“先作前殿阿房,东西五百步,南北五十丈,上可以坐万人,下可以建五丈旗。周弛为阁道,自殿下直抵南山。表南山之颠以为阙。为复道,自阿房渡渭,属之咸阳,以像天极阁道绝汉抵营室也。”可见建筑面积之广,规模之宏大。考古工作者在今西安西郊三桥镇以南进行考古调查和勘探,发现了保存面积60万平方米的夯土台基,台基高达数米,是典型的高台宫殿建筑。可惜的是,考古勘探和调查,也证明了当年的阿房宫建筑并没有建成,最大只是完成了部分前殿工程④。既然阿房宫建筑当年压根儿就没有建起来,那么所谓的“项羽火烧阿房宫”当然就是子虚乌有,李毓劳先生的见解完全正确。我们从此得到启示,对“项羽焚烧秦俑坑”也提出质疑。⑤

秦高台建筑系统除咸阳宫殿、阿房官外,还有文献记载的“六国宫室”“兰池宫”“信宫”“甘泉宫”“望夷宫”“宜春宫”“曲台宫”“林光宫”“梁山宫”“回中宫”等等,所有这些高台建筑,风格一致,都属于地面高台建筑系统,值得专题研究。

秦兵马俑坑建筑属于地下隐蔽工程系统,在秦陵陵区,地下建筑隐蔽工程还有铜车马坑、石铠甲坑、百戏俑坑、铜水禽坑、动物府葬坑等等。特别需要指出的是,最大的隐蔽建筑工程当属秦陵地宫。我们对秦陵地宫也作过初步的探讨,⑥认为它也是秦代人民所创造的又一奇迹。地面建筑与地下工程,两大系统,两种格调,各取所需,不一而论。也就是说,两个系统建筑的程序和特点都是不同的。同时,秦代两大建筑系统,都是在继承战国先秦时期传统建筑工艺的基础上,又有了新的进步,是中国古代建筑繁荣、发展的重要阶段。特别是地下隐蔽工程,也达到了一个新的起点和高峰,是秦代建筑文化的重要组成部分。

下面,我们就以一号兵马俑坑为例,分别论述一下地下隐蔽系统建筑工程的建筑工序和特点。

秦俑坑的建筑工序

根据考古发掘资料,秦兵马俑坑建筑大体需要经过九道工序方可完成。其中还涉及作为隐蔽工程完工后,俑坑顶部究竟能高出地面多少米,兵马俑等是在什么时候放置进入“地下室”的。下面,我们就针对一道一道的工序加以详细论述。

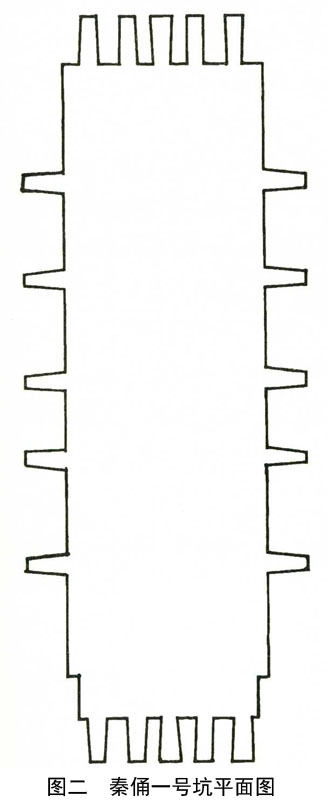

第一道工序:挖土圹。作为地下隐蔽工程,挖土圹是必然的第一道工序。据一号坑发掘报告,一号坑东西长约200米(东西门道不计算在内),南北宽62米(南北便道不计算在内),深约5米。东西两边各有5个斜坡门道,南北两边各有5个斜坡便道。下挖土圹的同时,四边的斜坡门道也一同施工完成。(图二)由于斜坡门道的土方以后还要回填,我们不再作精确计算,主体坑圹则可出土62,000立方米(自然方,200米×62米×5米),考虑到下挖的放坡收分因素,主体土圹自然方以60,000立方米为宜。

第二道工序:处理地基,就是对地基进行打夯处理。与现代地基处理不同的是,秦人是对建筑面积范围全部平夯处理,不像现代只是对承重墙地基部分予以打夯处理。也就是说,一号坑主体坑底12,400平方米全部进行了夯筑处理。通过解剖,我们知道,俑坑底部打了5~7层夯土,每层约8~11厘米⑦。我们若按6层,每层厚8厘米计算,则地基处理后压实方为5,952立方米。笔者专门咨询了一位具有多年实践经验负责基建工地现场管理和测量的老专家。他说,压实方和自然方的换算系数为1.22。按此计算,一号坑地基处理可使用自然土方为7,261.44立方米。处理后的地基,可以使俑坑底部土壤结构更加坚固致密,防止湿气上升,预防建筑局部下陷。

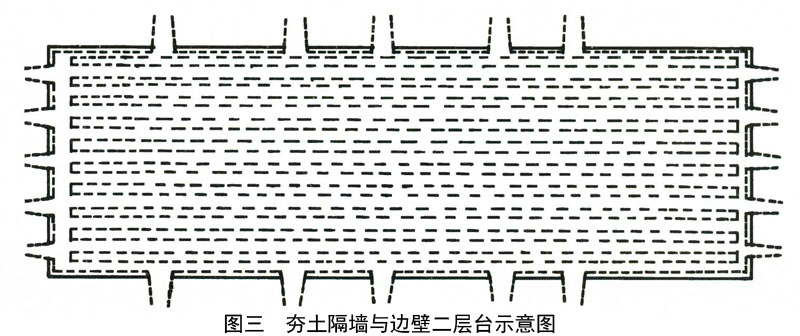

第三道工序:夯筑隔墙与边壁二层台。一号坑共有东西向夯土隔墙10道,二层台绕坑边壁一周。(图三)根据发现,最高的二层台遗迹高3.2米,按当时俑坑上部是平顶,考虑到下陷和坍塌,笔者把隔墙和二层台都复原高度为3.5米来进行研究,则可以得到隔墙和二层台所需土方量。土隔墙,我们用俑坑长度减去东西长廊各5米,则隔墙长度为190米,其平均宽度为2.5米,1道夯土隔墙可有夯实方1,662.5立方米(190米×2.5米×3.5米)。10道隔墙夯土实方总量则为16,625立方米。二层台宽约3米,若按一号坑总长度、总宽度计算,二层台夯土实方量为5,376立方米,即(200米×3米×3.5米×2米)加(56米×3米×3.5米×2米)。考虑到坑壁四面门道缺口,我们按5,376的2/3计算,二层台实际夯土实方为3,584立方米。若此,一号坑隔墙和二层台夯实方共20,209立方米。我们姑且参考1.22系数计算,则二层台和隔墙所用自然方为24,654.98立方米。隔墙的作用“恰当地解决了跨度问题,除此之外,这些隔墙还起到了承重、围护、分割的作用,它承受坑顶建筑荷载连同自重传给基础。”⑧从挖出土圹的自然土方中减去地基、隔墙和二层台的土方,剩下的28,083.58立方米土封盖粗夯在俑坑建筑的顶部。

第四道工序:开挖地栿槽。一号坑每道隔墙的两侧都要开挖地栿槽,长廊过洞口也有地栿的设置。地栿实质就是立柱下面的垫木,相当于柱础。只是以木代石,隔墙两侧用的是长厚木板,过洞口开间用的是木块。“地栿的作用,一方面,可使数根柱子立于一个水平面上,保持建筑物顶部压力的平衡;另一方面,它可以使每根柱子单位面积的压力通过地栿而分散,即减轻了每根柱子单位面积的压力。”⑨

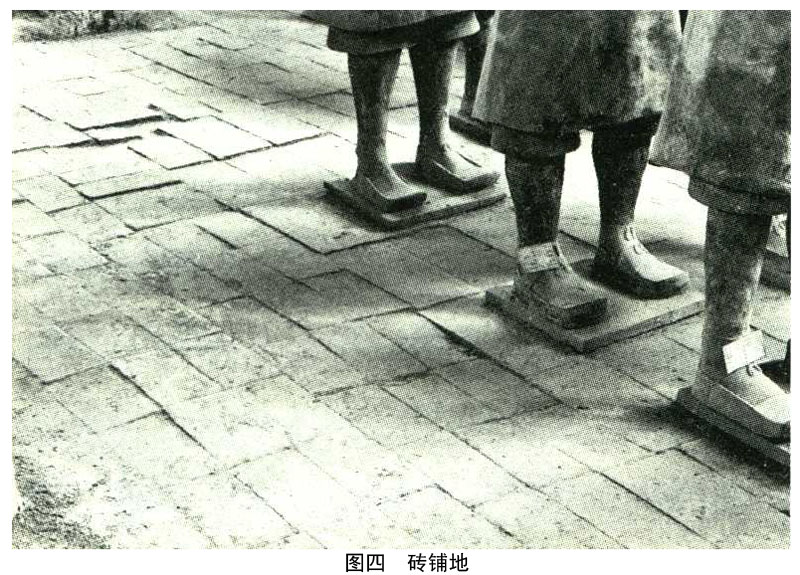

第五道工序:墁铺青砖。隔墙和二层台夯筑完工后,在隔墙间的过洞和俑坑东西的长廊底部要墁铺青砖。所用砖块,以长28厘米、宽14厘米、厚7厘米的小型条砖为主。铺砖时并没有使用泥巴黏合剂,可能只用松土平铺。铺地砖一排排、一行行,排列整齐,因为秦人当时还没有掌握错缝技术。铺地砖形成俑坑建筑的室内地面(图四)。凡是放置兵马俑的地方,都经过铺砖工序,不放置兵马俑的地方则不铺砖。

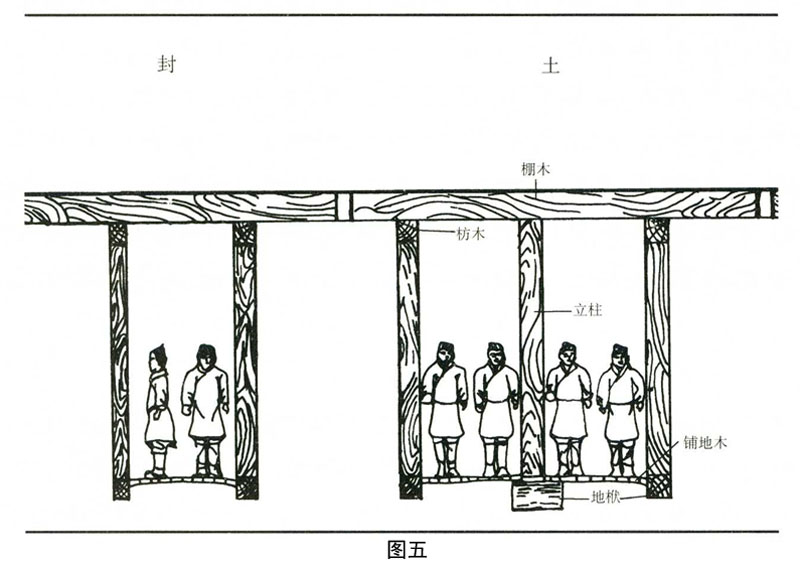

第六道工序:筑建术构架。秦俑坑建筑,木构架包括地栿、立柱、枋木、棚木、封门木等。根据发现的遗迹,所用木材的规格是:地栿宽25~30厘米、立柱径25~30厘米、枋木宽35~40厘米、棚木35~50厘米,最大的径达70厘米,封门木径35厘米许。棚木木材长度有的可达8.5~12米,可搭盖两个过洞以上。一般也有5~7米⑩。它们之间简单的搭构关系是立柱立于地栿之上,立柱之上为柱头枋木,枋木之上密排棚木。兵马俑就是在俑坑砖铺地之上,木构架建筑下的地下室里面排列着。(图五)地栿若按每节5米长度计算,一号坑则需要地栿880节,合396立方米,我们姑且粗略估计为400立方米。立柱间距一般为1.25米,也有1.7~2米的。我们如果平均按1.5米计算,一号坑估计需要立柱2,926根,按3,000根计,约合750立方米。枋木与地栿大体相当。棚木若按每根长5米、直径30厘米计算,一号坑需用棚木8,266根,约合930立方米。封门木规格和棚木差不多,估计不到200根,合20多立方米。若此,一号坑建筑所用地栿、立柱、枋木、棚木、封门木等木构架材料,总计约13,226根,2,500立方米。所得数据,虽然不甚精确,但对于研究秦俑二号坑、三号坑,以及秦陵其他类似的地下隐蔽建筑,无疑具有重要的参考价值。(按坑面积计算,二号坑可用木材约1,250立方米,三号坑使用木材约100立方米。)

第七道工序:铺席。为了防止棚木间的缝隙向下面落土,棚木之上要进行铺席工序。从考古发掘发现的迹象看,席纹有“十”字形和“人”字形两种,质地为芦席。坑上面有些局部地方,似乎席子没有铺到。

第八道工序:涂抹青膏泥保护层。考古发掘中,我们发现,在席子的上面棚木与棚木之间,有凸起的青膏泥涂抹层,有的甚至像筒瓦一样,形成硬土壳。局部青膏泥上面又铺加一层芦席。青膏泥层可以防止雨水下渗,又可起到象征筒瓦的作用。

第九道工序:封土。当完成了本构架的最后程序——栽挡封门木和搭盖棚木,门道回填粗夯后,俑坑建筑顶部粗夯封土,就成为这一地下隐蔽工程的最后一道工序。一号坑发掘报告称“五花土”(即俑坑棚木以上的封土)厚2.5~2.7米(11),如果封土封顶范围不会扩大至俑坑周边,以门道为界,只是封在坑圹主体顶部,则俑坑顶部封土厚度与考古发掘数据十分接近或基本吻合。也就是说,秦人当年俑坑封顶并不包括门道范围,从坑圹挖出的自然方60,000立方米中减去地基、二层台、隔墙所用的土方,剩下的28,083.58立方米土覆盖在12,400平方米的坑顶,封土厚度为2.3米。如果封顶面积包括门道范围,封土的厚度数据就和发掘报告报道资料不相符合,我们还是要充分尊重考古发掘报告的资料报道。封顶后,封土高出当时地面约2米。因为作为隐蔽工程,并不需要地面有多么显著的标志,所以也不再需要从其他地方取土封顶。

最后,还有一个和工程直接相关的问题,那就是,兵马俑等是什么时候放入地下建筑之中的?按照一般的认识,应该是九道工序完工、俑坑建筑工程完成后,才放入兵马俑的。笔者在此想提出一点不同看法,供学人参考。假若兵马俑等是在俑坑封顶建成后再放入的,则放置兵马俑时,作为隐蔽工程的地下室室内光线黑暗,甚至是漆黑一团;另外,工作空间狭窄,无法操作;还有重要的一点是,兵马俑排列位置,秦人一定有图可循,不是随意放入,若坑已封顶,如何进行监督和检查?所以,笔者认为兵马俑合理的放入时间应该是在第六道工序的棚木未棚、封门木未封之前。这样,兵马俑从门道运入,隔墙上面还可以站人,甚至还可暂时搭几节棚木让人站在其上协助下面放俑。如此,在坑建筑顶部还没有盖棚木之前,地下室的光线、空间、监督检查,都不成问题。考古发掘发现的车马器过洞错位,车轮遗迹在边洞二层台上,过洞内的半两钱,等等,应该就是在这一时期放置兵马俑时的遗留。兵马俑、战车、兵器等按图依序放置好后,再置封门木、搭棚木、封顶。俑坑建筑与放置兵马俑,在程序上粗线条提出来,供大家作为课题继续研讨。

上面,我们初步探讨了秦兵马俑坑建筑的几道基本工序,并尝试着对一些疑难问题做出解答。然而,还有更多的细节被笼罩在历史的迷雾之中,毕竟秦代离今天太久远了,我们实在很难弄清当时建筑的情景和全貌。随着研究的深入,我们希望能够揭示出秦代地下隐蔽工程建筑系统更多的奥秘。

地下隐蔽工程建筑的特点与俑坑内涵

作为地下隐蔽工程,秦俑坑建筑,自有它的特点。根据发掘所获得的资料,其总体特点是工程简陋。

根据对树种的化验分析,秦俑坑所用木材以松木为主,也有一些诸如榆树木等杂木,从火烧后的棚木木炭纹理来看,是松木的可能性占90%以上。松树高、直,势必成为搭建俑坑建筑木质原材料的首选。更值得引起我们注意的是,在发掘清理未被火烧的棚木遗迹时,发现了保留下来的红色的松树皮遗迹。这一现象向我们说明了一个重要问题,那就是,当年秦俑坑的建筑原材料并没有经过细加工,很多木材就是带着树皮而用于俑坑建筑工程之上的。还有一个问题也值得我们强调,木质建筑结构简单,主要靠一些自然的叠压和对接关系。虽然发掘工作也发现了一些榫卯结构关系,但发现的榫卯结构,对木工来说却是最简单的轻描淡写的工艺,比起地面高台建筑雕梁画栋、钩心斗角的复杂技术而言,确实是不能相提并论的。“可以说,秦俑坑建筑是在最艰苦的条件下,用最简单的方法建造的。但它同时又是别具一格、形制独特的建筑,不管在建筑格局、结构体系,还是基本材料各方面,都综合体现了秦代劳动人民的技艺和智慧。它运用了建筑力学的基本原理,表观了建筑文化方面的原始艺术,当时,并没有因为它是地下建筑,而忽视其细部结构的处理和建筑技术的运用。”(12)它同时也集中反映了地下隐蔽工程简陋、简单的特点。所以,把它叫作土木结构的地下室建筑更妥帖一些。下面,我们接着再讨论一下秦兵马俑坑的内涵。

建造兵马俑坑地下隐蔽工程的目的是什么呢?目的就是在里面放置为秦陵从葬的战车、兵马俑,以及为兵俑配备的兵器。这战车、兵俑、兵器,就是兵马俑坑的内涵。目前,除三号坑外,一、二号坑还没有发掘完,所以坑内涵精确数据还无法统计,但对其内涵有个大概推测,对研究应该是有益的。

战车,一号坑约40辆(13),二号坑89辆(14),三号坑1辆(15)。每辆战车两骖两服,拉车战马4匹。

兵俑,从兵种上分,兵马俑的兵种有穿铠甲的重装兵和穿战袍的轻装兵两种。考古类型学也应这样分类。从职能上分,有车兵、步兵、骑兵;从身份等级上分,有高级军吏俑(将军俑)、中级军吏俑、下级军吏俑、武士俑。

一号坑东部发掘2,000平方米,发掘报告称出土兵俑1,087件。我们按这个比例计算,一号坑主坑面积12,000平方米,全坑则有兵俑约6.522件。因为发掘的一号坑东部2,000平方米部分兵马俑排列相对比较密集,所以全坑的兵马俑总量只能比6,255少,不可能超出这个数字。

二号坑有车兵、步兵、骑兵和弩兵。根据考古试掘简报资料陶俑陶马排列位置示意图,我们对该图进行了多次认真的核查和统计,最终确认二号坑可有车、步兵俑571件,骑兵俑116件,每件骑兵俑配备乘骑战马1匹。立射俑126件,跪射俑160件,总计约973件。但这仍然属于推测数据。需要注意的是,在二号坑细部清理工作中,发现在所谓的弩兵区域里还有个别立姿陶俑,在立射俑群里杂有跪射俑。这个问题向我们说明了试掘推测和发掘事实还是稍有出入的,推测作为参考,事实作为依据,才是考古工作者应有的科学态度。另外,陶俑错位,建筑剩料堆积,还使我们有理由认为二号坑建筑相对来讲是最晚建成的一个坑。(16)

三号坑简报报道共有陶俑68件,经科学发掘证实为66件。(17)

兵器,兵马俑坑的兵器,以青铜兵器为主,属古代冷兵器。当年是否给每一个兵俑都配备了兵器,还值得进一步研究。从杀伤距离上分,古代的远射兵器、长兵器、短兵器在秦俑坑里都有出土,远射兵器以弓弩、铜镞为代表,长兵器以戈、矛、戟、铍、殳为代表,短兵器以铜剑、金钩为代表。由于一、二号坑目前只发掘了局部,所以俑坑内所配备具体的兵器数量还不能判定。从目前考古发掘的基础资料推测,三个坑约有长短兵器5,000件,铜镞接近10万支。特别是青铜兵器的铭文,对研究秦俑坑的时代和性质具有重要的积极意义和价值。

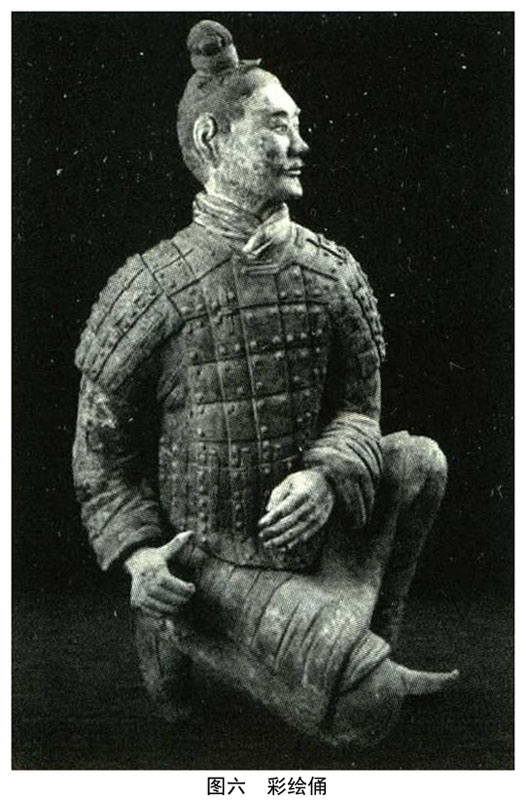

战车130乘,拉车战马520匹,兵俑约7,561件,乘骑战马116匹,各类兵器约10万件。这就是兵马俑坑的基本内涵。希望这些粗略的数据可以为研究者提供深入研究的基础参考资料。还需特别指出的是,作为秦俑坑最主要的内涵兵马俑,当年都是经过通体彩绘的,彩绘风格是厚彩艳丽、大红大绿。只是经过两千多年的历史洗礼,大部分颜色已经脱落,所以,对于兵马俑彩绘颜色的保护和研究,就成了摆在我们面前的重大科研课题。在二号坑发现的颜色相对保存较好的8件彩绘跪射俑,经过对残留色彩的科学保护,现已成为我们秦陵博物院的文物精品,专供一些政要和专业科研人员观摩鉴赏。(图六)

一号坑的内涵由“前当”“后当”“左当”“右当”组成了一个严密的“屯卫环居”的防守阵容(18);二号坑的内涵由骑兵编列、战车编列、弩兵编列及车、步、骑混合编列组成了一个军营壁垒(19);三号坑由相向而立的兵俑组成了一个整休之所,寓意着战地医务的性质。这种“阵、营、所”,也是秦兵马俑坑军事内容的另一种表现形式,值得研究和探讨。把三个坑都称之为军阵,并不科学,值得商榷和论证。我们只有把俑坑的内涵彻底搞清楚了,才能对兵马俑的性质、作用、意义、价值等学术问题一一研究解决。

注释

①《秦始皇陵兵马俑坑一号坑发掘报告(1974—1984)》,文物出版社,1988年,第13页。

②《秦都咸阳第一号宫殿遗址简报》,载《文物》1976年第11期;《秦咸阳宫第一号遗址复原问题的初步探讨》,载《文物》1976年第11期。

③孙伟刚:《秦始皇帝陵北部西侧建筑遗址的性质及相关问题》,载《考古》2012年第6期。

④李毓芳,孙福喜,王自力,张建锋:《西安阿房官遗址的考古新发现》,载《考古》2004年第4期。

⑤刘占成:《“项羽焚烧秦俑坑说”质疑》,见《秦文化论丛》(第十二辑),三秦出版社,2005年。

⑥刘珺,刘占成:《秦始皇帝陵形制与地宫结构探析》,见《秦始皇帝陵博物院》(总二辑),三秦出版社,2012年。

⑦《秦始皇陵兵马俑坑一号坑发掘报告(1974—1984)》,文物出版社,1988年,第15页。

⑧刘占成:《从考古资料看秦代建筑文化》,《秦文化论丛》(第六辑),西北大学出版社,1998年。

⑨同⑧。

⑩文中有关数据一是参考一号坑发掘报告,二是参考笔者参加发掘亲手测量记录。

(11)同①。

(12)同⑧。

(13)笔者曾在一号坑第一、第二次发掘时,根据暴露出的马头,统计一号坑共有战车39辆。

(14)《秦始皇陵东侧第二号兵马俑坑钻探试掘简报》,载《文物》1978年第5期。

(15)《秦始皇陵东侧第三号兵马俑坑清理简报》,载《文物》1979年第12期。

(16)刘占成,杨欢:《秦始皇陵兵马俑坑营建年代述考》,载《文博》2011年第1期。

(17)刘占成:《科学严谨的秦陵秦俑考古工作》,见《秦俑博物馆二十五年纪念集》,三秦出版社,2004年。

(18)刘占成:《秦俑军阵再探》,见《庆祝武伯纶先生九十华诞论文集》,三秦出版社,1991年。

(19)刘占成:《秦始皇帝陵区的考古发现与研究》,见《西部考古——纪念西北大学考古专业成立五十周年专刊》(第一辑),三秦出版社,2006年。

耕播集/刘占成著.—西安:西北大学出版社,2013