秦兵马俑研究/秦俑制作标准化浅述

刘占成

按语:该文发表在《文博》1992年第3期。论文认为,数千件兵马俑在所用材料、烧成温度、制作工序等方面,完全是统一标准,形成产品的系列化。从工序的系列化、部件的互换性、彩绘的标准化等方面,论证了秦兵马俑属于一批标准化的产品。文中对兵马俑制作原料的来源问题看法并不成熟,值得商榷。

标准化就是规格化。确切地说,标准化的实质,即产品的系列化和部件的互换性。在现代科学技术中,标准化愈来愈显示出它的巨大作用。关于标准化在我国产生的时代,似可进一步探讨,但迄秦统一,在全国范围内明确提出并推行标准化,已为史实。例如,《睡虎地秦墓竹简·工律》中就有“为器同物者,其小大、短长,广夹(狭)必等”的规定。也就是说,制作相同器物,它们的大小、长短、宽窄必须一致。为了检验产品质量是否符合标准化的要求,秦简《工律》《效律》中还提出了“公甲兵各以其官名刻久之,其不可刻久者,以丹若书之”,“公器不久刻者,官啬夫貲一盾”等器物上要有刻或写上标记的有关条文。《吕氏春秋》也有“物勒工名,以考其诚”的记载。秦代兵器、砖瓦、陶俑身上的金文、陶文,证实了这些有关标准化规定的实施和推行。

近年来,一些学者多偏重于对秦代度量衡、货币、兵器等标准化问题的研究,而对于秦俑本身这一批标准化的产品,论述文章寥若晨星。实际上,秦代不仅在金属兵器的铸造上,而且在制陶业中也采用了标准化。例如,不同用途、相同规格的秦砖长、宽、厚大小一致,各种花纹的同类型瓦当面径也相同,等等。秦俑坑科学发掘所提供的材料,使我们有机会在研究秦代制陶业标准化的基础上,对秦俑制作标准化问题尝试进行初步的探索。

秦俑工序的系列化

秦始皇陵一、二、三号兵马俑坑,估计出土兵俑七八千件,陶马五百多匹。值得注意的是,这数千件兵马俑,在所用材料、烧成温度、制作工序等方面,完全是统一标准,形成产品的系列化。

(一)兵马俑所用材料的标准化

通过对大量的秦兵马俑陶片的观察、检验、分析、测试,我们发现其主要成分是氧化硅、氧化铝和氧化铁;从断茬表面物理现象看,质地均有白色小沙粒;经过模拟实验,用始皇陵附近骊山北麓的黄色黏土、黑色垆土,掺入适量沙粒,烧制出的陶俑,其陶质、陶色、硬度等,与秦俑极其类似。它不但证明了当年制作兵马俑所用材料是就地取材,而且说明大量的兵俑、陶马的制作原料已有一个统一的标准,云母类黏土、多元低共熔混合物、少量沙粒的配备必须有一定的比例。只有有了统一的标准,才能制做出统一的符合要求的产品。

(二)兵马俑陶窑烧成温度的标准化

截至目前,烧制兵马俑的窑址尚未发现,陶窑的形状、结构是否统一,难以描述。但通过对兵俑、陶马陶片的科学测试,我们仍可窥见当年兵马俑烧成温度的标准化。

近万件兵马俑,除极少数次品外,绝大多数色泽纯、密度大、硬度高。烧成温度约为1,000℃。为了保证质量,使兵俑、陶马不致在焙烧过程中变形、裂纹,制作时,身上某部位都留有径约4厘米的“换气孔”。《天工开物·陶埏》烧砖条中讲,“凡火候少一两则釉色不光。少三两,则名嫩火砖,本色杂现,他日经霜冒雪,则立成解散,仍还土质。火候多一两则砖面有裂纹。多三两则砖形缩小拆裂,屈曲不伸,击之如碎铁然,不适于用。”这是对古代陶制品掌握烧成温度的经验总结。同真人真马一样大小的兵马俑烧制成功,不但体现了秦人娴熟的焙烧技术,而且体现了当时在烧成温度方面标准化的要求。

(三)兵马俑制作工序的系列化和标准化

兵马俑制作当时分为三大工序,一造型、二焙烧、三绘彩。这三大工序,既相关联,又各自独立。所谓独立,是指造型、焙烧、绘彩,从人员到技术,形成专门化。所谓关联,又指三大工序,一环套一环,缺一不可,成套成批的产品经过造型,进而焙烧,最后绘彩,形成系列化。秦俑三大工序的专门化和系列化,构成了秦俑本身的标准化。

就制作的第一道工序而言,尽管当时在具体工艺过程中会出现千差万别,匠师技艺的熟练程度也有不同,但在模塑结合、分件制作、初胎复泥、细部雕饰诸方面,都是完全统一的,在由下而上逐步叠塑成型的做法上也是一致的。特别是模具分件制作,不但提高了效率、保证了质量,更重要的是扩大了部件的互换性,突出了标准化这一特点。

秦俑部件的互换性

标准化的发展,促进了制作工艺的发展。为了便于集中生产、节约力量、提高工效、成批地制作兵马俑,一些部件就必须具备互换性。对于形状相同、式样一致的分件制作的各部件,采用规格化的模制,不但加快了生产过程,而且使其达到通用。这又正是秦俑制作标准化的一个十分重要的内容。

秦俑具有互换性的标准件有:足踏板,甲带和甲丁、俑手、俑头、发髻等。这些部件,一般来说,都是雕塑难度大、不易掌握的较复杂部件。它们理所当然地成为实行规范化的模制这一技术性措施后的产物①。

(一)足踏板

目前发现的秦俑足踏板,除极个别形状特殊外,99%都是近似方形,长31~37厘米,宽35~41厘米,厚2.5~4厘米。这些足踏板均系模制,造型规整,虽然由于模具之因,存在5~6厘米的差异,但这些对于足踏板、对泥质品讲,是事实上可允许的误差系数,并不影响它是模制标准件这一结论。

(二)甲带和甲丁

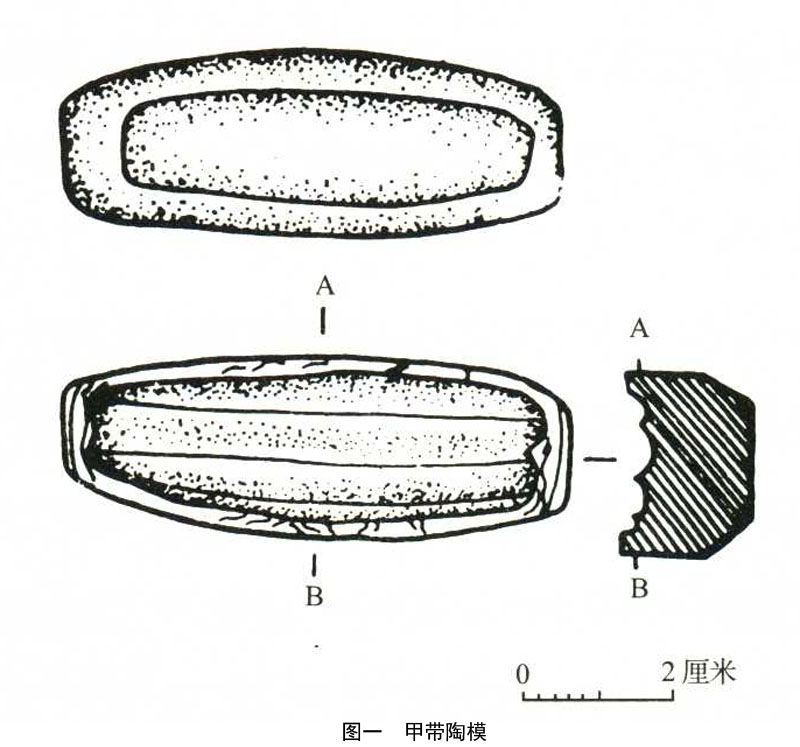

秦俑身上的甲带和甲丁,不但十分复杂,而且制作量大,若要一条条地刻画、一个个地捏塑,实难达到标准要求。通过对秦俑铠甲的考察,我们发现其甲带和甲丁全为模制,均是单独制作好后,粘贴于刻画好的甲片上的。最能说明问题的是,在一号俑坑T19开间清理出土了一个连甲带陶质单模,模长6.5厘米、中宽2厘米,外呈覆斗形,模内有甲带纹样。(图一)模具的制法,大致是先用泥土做一个印模,在模内描绘出甲带纹饰,然后用凿剔工具雕刻出来,入窑一烧,就成了陶质印模。这种模具不但能比较长期地使用,而且能使产品达到规范化。用它翻模制作而出的连甲带,完全可通用在每一个甲衣式样相同的铠甲俑身上。

(三)俑手

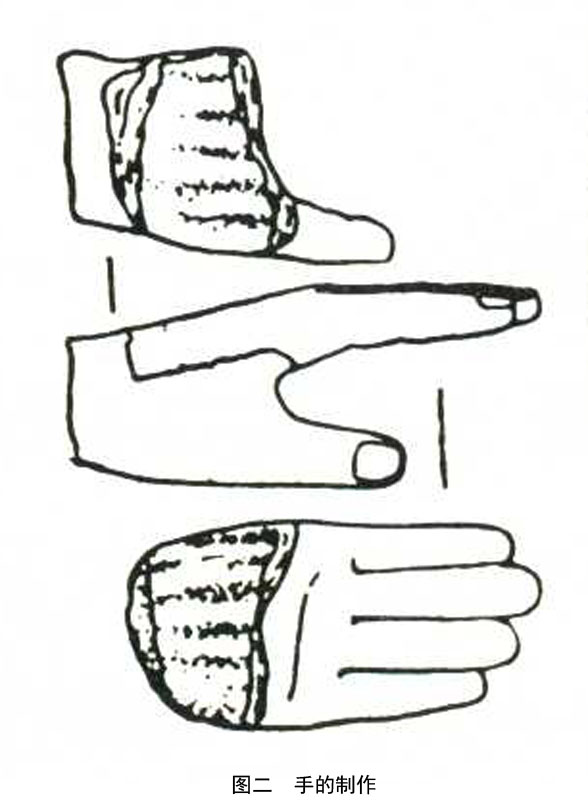

秦俑之手,论手势,有提弓状、自然下垂状、握长兵状、拄剑状、变形状。论制法,有模制和手制。提弓状,自然下垂状、握长兵状为秦俑的基本手势,约占全部秦俑的95%以上。其他极少数的特殊型手势多为手工捏塑而成,而基本手势的俑手则为合模法所制。例如,伸掌自然下垂状的秦俑之手,其制法为一模制出四指和手背,用另一模制出大拇指和掌心,然后合模黏合而成。(图二)当时用模制手,绝不会一模只用一次或只制一个俑的手,必定用其制出相同手势的俑手若干。这些标准的俑手,自然也具备互换性,可通用安插于每一相同手势之俑的腕部。

(四)俑头

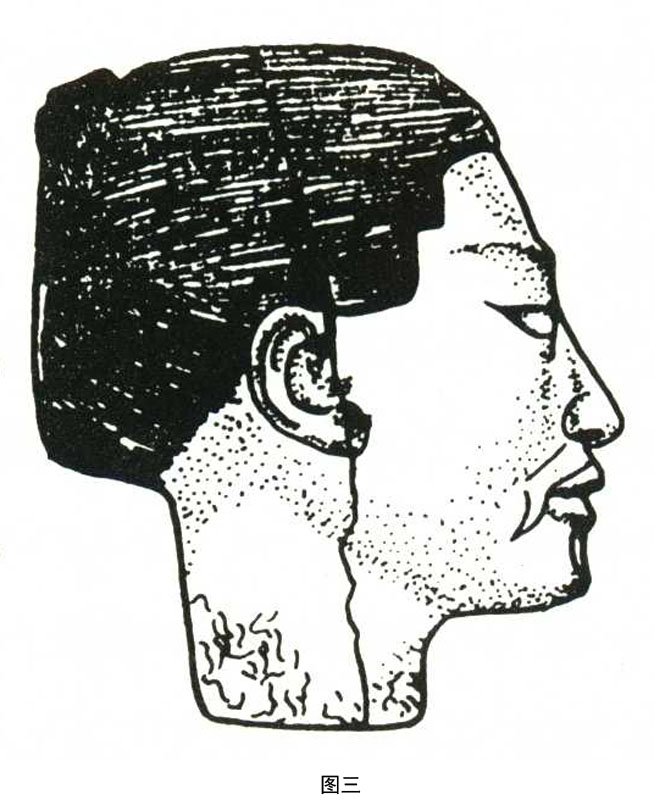

数千件俑头,特别是面部五官,要一个个地雕塑,何其困难。根据发现的俑头破片迹象(往往从合模缝处或面处破裂,图三),绝大多数秦俑头并非手捏而成,而是用模制成。分模制作的俑头,合模缝有的在耳前,有的在耳中间,有的干脆用合模法一次性完成。关于俑头模具,当时亦为先用泥土塑造出面形五官的初胎,然后用它翻范,这样,俑头初胎的面形等就被翻印到范上。范进窑经烧,即成陶范,用这种陶范模制出许多的俑头或面形。难怪我们发现,有很多的陶俑“面形完全相同”,真像“亲兄弟”。这无疑与当时采用标准化的模制这一工艺措施有密切关系,即属一种范模制作。②

俑头标准化,并非与形神各异相互矛盾。可以这样说,它们之间的关系是既相关联又有区分的。用模翻制出俑头初胎大型后,在面部五官部分还要进行细部雕饰这一工艺。这时,胡须的形状、眉毛的变化等等细节,就不同程度地表现出一些特有的气质、特有的形神,从而显示出秦俑的个性。显然,这一切并不否定它们(指同类面形的俑)的头部是用标准化的模具模制而出的这一客观事实。

另外,俑头的本身,又采取了再分件单模制作的方法。例如,发掘出的许多陶俑耳朵(也有鼻子)从俑头上脱落,二者之间很明显有个黏合面,足以说明这些耳和鼻正是采用单模制好后,再黏接于俑头初胎有关部位的。这些耳、鼻等,无疑也具有互换的性质。

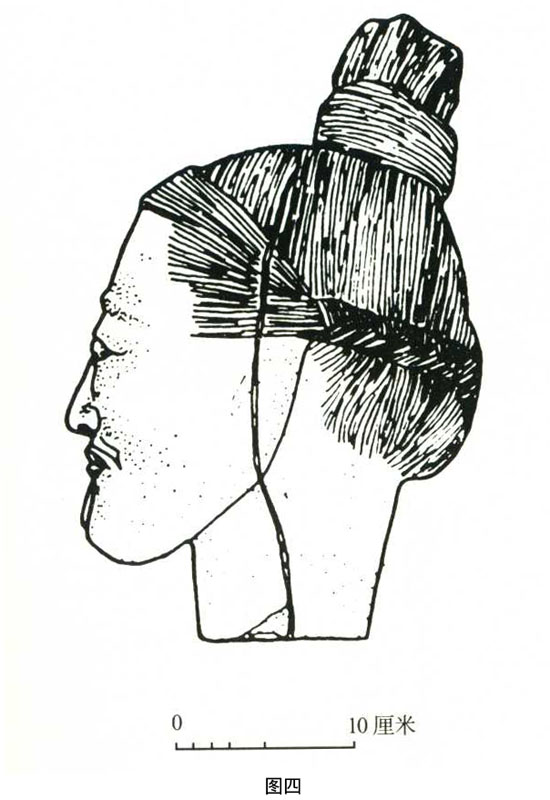

还有,同俑头连接的脖颈,有空心和实心两种,相当一部分从已破裂的断茬看,也为模制,甚至是与俑头一次模制而成(图四),亦即脖颈的粗细,制作时也有了一定的规范。那么,制做出的俑头就绝不可能只是可以安套于某一个俑的躯干的。

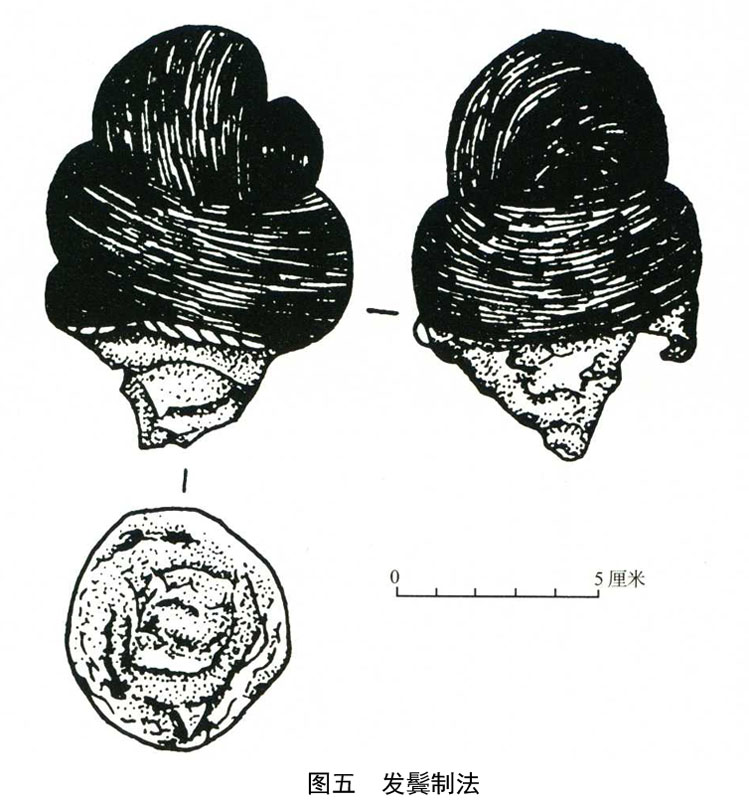

(五)发髻

纤细逼真的秦俑发丝,是用尖器刻画或多纹状的工具压滚形成的。由发丝组成的发髻和发辫,体现着当时社会的习俗和风尚。云梦秦简《法律答问》中有打架斗殴,砍断他人发髻,要判四年徒刑的条文③。足以说明,秦人对发髻的重视程度。

秦俑的发髻有圆髻和扁髻;圆髻又有空心和实心之别;秦俑的发髻和发辫,其环绕复杂程度竞使人感到不可思议,且数量甚多。现以空心圆髻为例,依有的从头脱落下来的现象分析,当全为模制成(图五),甚至发髻之下的小发辫也是模制好后嵌入头中的。显然,这些模制的发髻和小辫对留有同种发髻的秦俑均可通用。

秦俑彩绘的标准化

秦俑制作的最后一道工序是彩绘,秦俑经过彩绘这一装饰艺术,更显得形神兼备,栩栩如生。

秦俑的颜色,从发掘出土的残留色彩统计,主要有朱红、枣红、粉红、粉绿、粉紫、粉蓝、中黄、橘黄、白、黑、赭等色。秦俑这些大红大绿、五颜六色的彩绘艺术,使有的同志注意到了它与司马迁《史记》“衣服旄旌节旗皆上黑”之记载的矛盾,从而对兵马俑的所属也提出了怀疑④。那么,秦俑彩绘是不是就是五花八门,杂乱无章呢?从标准化的角度来看,我们不难发现,秦俑彩绘在许多方面也是统一的,是有一定的规律和标准的。

(一)工序系列化

与造型工序系列化一样,秦俑彩绘在工序上也十分讲究系列化。如数千件秦俑无一例外都是先在陶质表面涂刷底色,然后再在底色上敷彩,使所绘色彩有了一定的厚度,形成秦俑鲜明、厚彩的风格。

(二)吏卒有别

秦俑不但在造型时,注意到了军吏和士卒在服饰、甲衣方面的区别,而且在彩绘时,也注意表现他们的不同。例如,高级军吏俑除涂色外,在三角形甲衣边上均绘有菱形花纹、折叶纹等图案,显得与众不同。一般普通武士甲衣均为素色,不绘花纹图案。这不但说明秦俑是一批写实主义作品,而且达到了彩绘艺术标准化的效果。

(三)肤色一致

我们从其面部、手部、脚面部等部位可观察到,虽然每个秦俑的服色各有不同,但肤色全部一致,均为粉红色,粉红色同于一般健康人的肤色。秦俑肤色的统一,不正反映了彩绘艺术中标准化的要求吗?

(四)发色一致

秦俑的发色,全为黑色,同肤色一样,无疑也是彩绘标准化的实施结果。

(五)带色一致

秦俑的发绳、鞋带均为朱红色,鲜艳夺目,不也是在彩绘艺术上所表现的标准化的内容吗?咸阳杨家湾汉俑冠系带也继承了带色为红色这一传统。

秦俑的彩绘艺术,认真审察和研究后还会发现很多标准化的因素,这有待我们更深入的发掘。标准化是生产力发展到一定程度的产物。秦俑制作在工序上注意系列化、专门化,在部件上注意规格化和互换性,在彩绘艺术中又包含了许多符合实际的标准化色彩因素。所以,标准化的基本特点,秦俑身上都具备了。尽管在细部涂饰加工后,使秦俑在神形上存在有这样或那样的差异,但它仍不愧为一批标准化的产品。

注释

①始皇陵秦俑坑考古发掘队:《秦始皇兵马俑坑出土的陶俑陶马制作工艺》,载《考古与文物》1980年第3期。

②王玉清:《秦俑面形和表情》,载《文博》1984年第1期。

③《睡虎地秦墓笔下简·法律答问》原文为:“士五(伍)甲斗,拔剑伐斩人发结,可(何)论?当完为城旦”。

④陈景元:《秦俑新探》,载《大自然探索》1984年第3期。文中认为秦俑彩绘是“犯上的服色”。

耕播集/刘占成著.—西安:西北大学出版社,2013