秦兵马俑研究/秦兵马俑中的“郎系统”

刘占成

按语:本文发表在《唐都学刊》2013年第5期。文章是对陕西师范大学历史文化学院刘九生先生在《唐都学刊》发表的一篇研究兵马俑论文的回应。针对一些不同的反驳,本文通过对秦代“郎系统”隶属、职能的梳理和论证,结合自己亲自参加和经历的秦陵兵马俑的考古发掘和观察,对刘九生先生关于“兵马俑”证谬的论文予以客观的、中肯的解读和评论,明确指出秦兵马俑中的介帻俑就是秦“郎系统”中的“郎”成分,使人们重新认识到了刘先生论文的合理内核和闪光点。以期得到学术研究领域形成百家争鸣的氛围。

兵马俑与“郎系统”有什么关系?什么是“郎”?什么是兵?秦兵马俑中有没有“郎”?这些问题需要我们去回答,需要我们去解释,本文正是就此问题展开讨论。

问题的缘起

2009年,陕西师范大学历史文化学院刘九生先生发表了一篇研究秦兵马俑的学术论文①,对长期以来秦兵马俑的组成、性质、军阵等主流观点提出了挑战,可谓一石激起千层浪。从此对兵马俑的身份问题,在秦陵秦俑研究圈内引起了很大争论,赞成的,支持的,反对的,怒骂的,附和的,驳斥的,不一而足,除专题召开几次论证会外,还有人著文反驳②。笔者认为,秦兵马俑研究学术园地可以有一枝独秀,但百花齐放则是更为可观,学术争论是学术研究进步的象征,更是学术研究发展的必然,我们提倡学术园地出现百花齐放、百家争鸣的精神和局面。对一些传统的学术观点和长期在思想上形成的基础认识面对新的挑战,产生一些争论和不同认识,就自在情理之中。即使若干年后,很多质疑与疑惑依然存在,也是允许的。笔者借此机会,对刘九生先生的学术观点提出一点解读,并谈一谈自己的见解和认识。

秦代的“郎系统”

在讨论郎系统问题前,我们先熟悉一下秦中央集权的国家行政管理机构。众所周知,秦始皇所建立的秦中央行政机构是以“三公九卿”为主的。三公即左右丞相、太尉和御史大夫。太尉是中央行政机构中的最高军事长官,帮助皇帝掌握全国军事。三公之下的九卿,即奉常、郎中令、卫尉、太仆、廷尉、典客、宗正、治粟内史、少府。其中的郎中令、卫尉属于郎系统的范畴。

《汉书百官公卿表》上载:“郎中令,秦官,掌宫殿掖门户,有丞。……属官有大夫、郎、谒者,皆秦官。……大夫掌论议,有太中大夫、中大夫、谏大夫,皆无员,多至数十人”,“卫尉,秦官,掌宫门卫屯兵,有丞。……属官有公车司马、卫士、旅贲三令丞。卫士三丞”。可见,郎中令掌管皇帝命令传达和保卫皇帝安全的侍卫工作,他下属有大夫、郎中、谒者。其中的郎中,是皇帝的侍从和警卫人员,平时掌守宫廷门户,皇帝出行的时候充任保卫人员。掖们即宫门、正门的边门是也。

卫尉掌管宫门的警卫,是宫殿的守卫队长,掌管宫门宿卫屯兵。

秦代的郎系统,从职能上相当于汉代在宫禁中值宿警卫的宿卫军,三国时专司防卫京都、保护皇帝的御林军,唐代用于防守京师的禁卫军。他们称谓不同,实际上,在我国历代封建王朝中,都是指保卫京师要地、警卫皇帝的军队,是最高统治者赖以维护其统治地位的最亲信、最可靠、最有战斗力的内卫部队。京城警卫主要依靠的就是他们。秦代的郎系统担负着警卫最高统治者——皇帝安全的重要任务,隶属于三公之下的九卿,与野战军职能使命不同。

从以上我们可以明确的是,郎中令、郎中、卫尉都是负责内卫的官员,他们的手下还必定有一批经过专门训练的具有搏击、格斗、刺杀等专业技能的人员,组成皇宫警卫的郎系统。

郎系统与野战军在数量、职能、装备、待遇等方面,都有不同。

郎系统职能主要是保卫皇城、皇宫、皇帝;野战军职能主要是保卫国家,领兵打仗。装备武器有别,待遇有别,所穿军装不同,数量比例不一样。

兵马俑中的“郎系统”

兵马俑是秦国武装力量的集合体,是秦国武装力量的一个缩影。从兵种上,可有穿铠甲的重装兵和穿战袍的轻装兵两种;从军种上,有车兵、步兵、骑兵、弩兵、当然也包括郎系统,郎系统属内卫,车、步、骑、弩属野战。多年以前,笔者就指出,一号坑里面的介帻俑就是守卫皇宫的“禁卫军”③形象,现在也可以说就是郎系统的成员——“郎”。和刘九生先生所说的“郎”是同一个概念。我们的观点看法有相通之处。下面,不妨再把我所观察到的问题重申一遍。

根据有关研究,中国古代重装步兵又分为普通重装和特别重装,轻装步兵又分为普通轻装和特别轻装。两种步兵的身份地位是有区别的。重装步兵当高于轻装步兵。也就是说,愈注重护体装备的兵种,其身份地位愈高。身份地位不同,在战争中所担负的任务和作用也是不同的。头戴介帻的陶俑属于秦俑中重装步兵中的特别重装兵,地位显然是比较高的。从装束上看,这种俑身份接近军吏俑而低于军吏俑。

头戴介帻的陶俑,其装束特点是:头戴介帻,身穿带有陶环的甲衣,腿部着稍显臃肿的护腿。(图一)它与头上仅绾发髻,腿扎行縢,身着无陶环铠甲的武士俑,有着明显的区别。据发掘报告称:“帻的质地轻软,犹如单层布帛做成似的”;“帻的形状犹如圆丘,顶部略偏右侧凸起成圆锥形,下部好似覆钵。其大小,前至发髻,后至脑后,左右至耳根,基本上把头发和髻全部罩在帻内”。④《后汉书》说“单衣幅巾”,就是指的扎在头上的织物帻巾。由此看来,介帻只是一顶束发的软布罩,并不具备什么防御效能。但为什么一部分铠甲俑偏偏戴有这种介帻呢?另一部分陶俑又为什么只束发绾髻而不戴帻?这能否说明,虽然它们都是武士身份,但种类有别,分工不同。这种区别,既体现在介帻的有无上,也体现在甲衣陶环的设置上,以及腿着护腿还是腿扎行縢等方面。事实上,秦俑在兵种、身份、等级等方面的区别,正是体现在其装束上,如袍俑甲俑之分,鹖冠长冠之分,介帻发髻之分,扁髻圆髻之分,战袍单层双层之分,甲衣有环无环之分,护腿行縢之分,等等。从等级上,我们为什么说头戴介帻的陶俑更接近军吏俑呢?因为军吏俑头戴冠饰,它们头戴介帻,军吏俑甲衣形制特殊(三角形或带宽边),它们甲衣附环,军吏俑腿着护腿,它们相同装束上的特殊性,暗示着它们的兵种和身份。

众所周知,一个国家的武装力量,除一部分主要用于边防和野战之外,还有一小部分用于守护京城和皇宫,他们是宫禁的防卫,帝王的卫兵,古时叫禁卫军或宿卫军。《后汉书·耿秉传》:“秉常领禁兵,宿卫左右”。笔者推测,秦俑坑中头戴介帻的陶俑,应是当年守卫秦咸阳宫城的禁卫军形象。它们不但装束不同,而且装备也不一样。在一号坑第一过洞中的部分介帻俑身旁,每每伴有青铜长剑的出土,其他过洞的介帻俑,多以长铍配备。长铍在当时是一种杀伤力很强的先进兵器,秦铜剑一般认为是为军吏俑所配备的指挥武器。这两种兵器,在发掘的数量众多的发髻俑中,尚未发现有配备者。正因为兵种或职能的不同,象征它们身份地位的装束和兵器配备也有不同,这是值得我们十分注意的问题。从数量上看,兵马俑坑可有兵俑7,561件⑤,介帻俑有403件,约占兵俑总量5%,也是基本符合郎系统占全国军队比例的实际情况的。

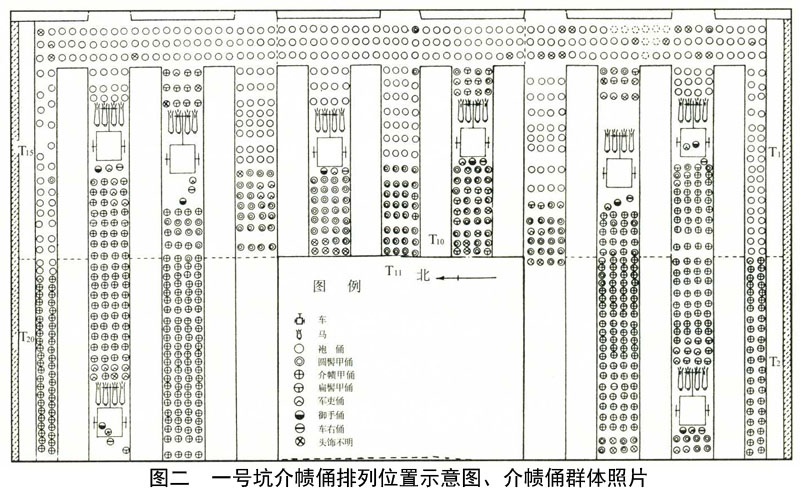

还要说明的一点是,介帻俑在编列上也是集中在一起,它们主要出现在一号坑的东部,分别编列在第一、第二、第三、第九、第十、第十一等六个过洞。(图二)它们成行成组,绝没有个别编入发髻俑,或个别发髻俑编入它们队伍的“混编”现象。这不也正说明它们平时就是活动、战斗在一起的群体吗?它们的活动范围在皇宫或宫城以内,所以,二号坑的骑兵俑中是绝对没有介帻俑的。一般情况下,“郎”是用不着骑马的。他们所配备的兵器是当时最先进的长短兵器铍和剑,远射兵器派不上用场。兵马俑坑中不给介帻俑配备弓弩等远射兵器,也在情理之中。

对刘先生论文的解读

刘九生先生论文的发表,正像当年陈景元先生发表兵马俑的主人不是秦始皇的论文一样⑥,在陕西秦俑学界引起了不小的震动。陈景元先生是搞建筑的,不懂考古,观点有误,情有可原。刘九生先生是搞历史研究的,考古也是门外汉,观点正误?也不能求全责备。问题是,二位先生所写论文,引经据典,洋洋万言,都是下了一番工夫的。正像黑格尔哲学体系有它的合理内核一样,陈、刘二先生的研究也有它的闪光点,也有它的合理内核。也正如刘先生自己所说:“笔者自信,这一质疑乃经过长期思考,由缜密考证而得,是以一种严肃负责的态度提出的。”

刘九生先生论文的闪光点、合理内核,就是他注意到了秦兵马俑中的郎系统。笔者还发现,刘先生不但在秦陵兵马俑研究中有闪光点,而且在秦陵铜车马研究中也有闪光点。比如,他在《秦始皇帝陵铜车马与中国古代文明——秦政原始》一文中,就提出了“铜车马坑是本系祭祀坑而非陪葬坑”⑦。这一观点与笔者前不久进行专题研究所得出的学术观点不谋而合⑧,只是刘先生认为铜车马是秦始皇祭祀天地之物,笔者认为铜车马是秦二世祭祀秦始皇的祭品,见仁见智。刘先生与笔者在秦陵铜车马属性和铜车马坑的性质问题研究上都有了新的突破,从理论和实践上解决了铜车马发现三十多年来的迷惑问题。刘先生作为一个考古工作的门外汉,笔者敬佩他敏锐的洞察力和刻苦钻研学术研究的可贵精神。虽然刘先生的该学术观点已很难能可贵了,但对这一观点认识上需要重新斟酌的地方,笔者也不得不指正出来。

仔细研读刘先生的论文,在认识上有三点需要重新审视。一是认为兵马俑全部为郎系统;二是认为“郎”可称为近臣侍卫,但它本身不是兵;三是由兵马俑组成的军阵不是军阵,只是古代的一种礼仪范式。这样,他就给自己本来的闪光点蒙上了阴云,给白己的合理内核包裹了一层不合理的外壳。我们只有拨开阴云,敲破外壳,才能看清真相。下面我们逐点进行分析和解读。

刘先生在他的论文提要里明确指出:“本文经考证论定,陪葬坑出土的群俑,并非像现在认定的那样是‘兵马俑’‘军阵’或者‘宿卫军’,而是唯始皇帝方能拥有、方能动用的近臣侍卫系统,即‘郎系统’真人真马及其装备的复制。”按照刘先生的见解,秦陵从葬坑里的俑群全部为郎系统。前面笔者已经说明,兵马俑中有“郎”或“郎系统”,但只是一部分,绝不是全部。像骑兵俑,我们无论如何也归不进郎系统;弩兵俑也与郎系统有别,不可等同;那些头戴鹖冠、长冠的高中低级军吏俑,也不仅仅是只统帅介帻俑的“郎官”。所以刘先生指“俑”为“郎”,指“俑群”为“郎系统”,是需要重新认识重新认定的。

刘先生在论文里说,兵马俑“非一般军队的‘兵’,而是侍卫系统的‘郎’”,说传统的认识是“失之毫厘,谬以千里,以‘郎’为‘兵’,一错皆错,自不足怪”。言下之意,郎是郎,兵是兵,郎并不是兵,兵马俑只能叫郎或郎系统,只可以称其是秦始皇帝的近臣侍卫,而不能叫兵或叫兵马俑。笔者认为,郎本身就是兵,只是与野战兵在职能上有所不同而已,但郎也是招募而来的兵,则是毋庸置疑的。不承认郎系统是兵,就像我们现在不承认武警、北京卫戍区的成员不是军人一样,犯了常识性的错误。即使我们认定的郎成员介帻俑,也都是与其他陶俑一样,身穿战袍和铠甲,配备各种兵器,我们能说他们不是兵吗?这个问题,也需要刘先生重新审视。

第三,刘先生在论文里强调:“整个场面呈现的,是秦始皇帝出入或即将举行礼仪盛典时基本范式的生动写照,而非所谓‘兵强马壮的秦国军队的形象记录。’”对于一号坑军阵,刘先生更是指出:“一个显而易见的巨大存在是,四面‘兵马俑’各有一路面朝外。即是说,各自面向东、西、南、北而站的‘步兵’,将自己的‘军阵主体’从‘四面’紧紧地箍住了。如此‘军阵’,各自怎么行动,又如何协同?”刘先生对秦俑军阵编列的质疑有无道理?如果以攻阵方阵而论,一号坑军阵编列是存在很多问题的。刘先生的质疑是有道理的。问题是,如果一号坑军阵为守阵圆阵,这样的编列就是合情合理的。早在20世纪90年代初,笔者就撰写了一号坑秦俑军阵的论文⑨。可能刘先生还没有看到这个资料。如果看了这篇论文,刘先生就不会提出这样的质疑了。

除以上三点外,刘先生论文里还有一些需要解读和商榷的地方,此不赘述。

秦陵兵马俑还有很多问题需要讨论和研究,传统的结论也不能说永远正确。随着一些新的考古发现和研究的深入,像刘先生这样敢于向传统认识提出“带有极大风险”的质疑和挑战,是值得提倡和赞赏的。笔者也欢迎和希望刘先生有机会亲临兵马俑现场实际考察,这样写出的论文、得出的结论,质量会更高,分量会更重。

注释

①刘九生:《秦始皇帝陵近臣侍卫郎官俑与中国古代文明——“兵马俑”证谬》,载《唐都学刊》2009年第2期。

②王学理:《秦俑是“兵”还是“郎”——一个貌似学术性的常识问题》,载《唐都学刊》2009年第4期;申茂盛:《秦俑是“兵”是“郎”——与刘九生先生商榷》,载《秦陵秦俑研究动态》2011年第4期。

③刘占成:《秦俑陶环考》,见《秦文化论丛》(第十四辑),三秦出版社,2007年。

④《秦始皇陵兵马俑坑·一号坑发掘报告》,文物出版社,1988年,第114页。

⑤刘占成,刘珺,张立莹:《秦兵马俑坑建筑与内涵》,载《秦陵秦俑研究动态》 2012年第4期。

⑥陈景元:《秦俑新探——俑坑的主人不是秦始皇》,载《大自然探索》1984年第3期。

⑦刘九生:《秦始皇帝陵铜车马与中国古代文明——秦政原始》,载《唐都学刊》2011年第2期。

⑧刘占成,刘珺:《秦陵铜车马埋藏与“铜车马坑”性质初探》,载《文博》2012年第6期。

⑨刘占成:《秦俑军阵再探》,见《庆祝武伯纶先生九十华诞论文集》,陕西省考古学会编,三秦出版社,1991年。

耕播集/刘占成著.—西安:西北大学出版社,2013