古代兵器研究/原始兵器研究之兵器的起源

刘占成

兵器是怎样产生的?最早的兵器是什么?这一问题与早期人类的生存环境、生产方式、制作技术有着密切的关系。斯大林对人类早期社会有过这样一段阐述:“有过一个时期,人们过着原始共产主义的生活,靠原始的狩猎维持生存,出没于森林,寻找食物。后来原始共产主义为母权制所代替,这时人们靠原始农业满足自己的需要,接着母权制为父权制所代替,这时人们主要靠畜牧维持生存”①。

远古时期,大地上、森林中充满了各种猛兽、凶兽,这些野兽“含牙带角,前爪后距,有角者触,有齿者啮,有毒者蝥,有蹄者趹”②,对原始人类造成极大威胁。为了保存自己,繁衍种族,为了谋取生活资料,防御野兽,原始人不仅需要群居和集体劳动协作,而且需要制造一些用于自身防卫的工具。可以说,人类用手创造出第一件哪怕是最粗笨的工具,也是人类祖先从动物到人,从动物的生存斗争到劳动,从生物学进化规律到社会规律的道路上迈出的第一步。也可以说,人类是在特定的条件和环境下,从动物界脱离出来的。创造能力,是人类特有的能力,会制造工具,也正是人类与动物的最本质的区别。我们的祖先经过上百万年的学步,终于用两条腿从茫茫林海里直立走出来。人类的历史就是从制造工具开始的。直立行走、用双手制造工具,标志着人类走出了原始,走出了落后,走出了愚昧!几十万年来,新一代总是从祖先那里继承技术与知识,创造出新的工具并继续发展前进。兵器的历史也是一样,现代兵器是在古代工具的基础上发展起来的,无论现代兵器的结构多么复杂,计算多么精确,种类又多么繁多,但基本操作原理和基本功能,则与原始人们工具袋中的几件简易工具是相同的。不过是经历了由简单到复杂,由低级到高级,由原始到先进,这样一个发展过程。人类正是在发明中不断进步,如果没有新的发明,我们这个世界就不会再进步了。

虽然我们还不能把兵器与工具完全等同起来,但是,对于原始人类而言,劳动工具与斗争武器又是分不开的。正如恩格斯所说:“根据所发现的史前时期的人的遗物来判断,根据最早历史时期的人和现在最不开化的野蛮人的生活方式来判断,最古老的工具是些什么东西呢?是打猎的工具和捕鱼的工具,而前者同时又是武器”③。兵器的起源,也正与远古人类制造的第一件最简陋、最粗糙的“石器”相联系。以石片削物则为器,以石片格斗则为兵。考古学上把人类使用石头工具的阶段叫“石器时代”。

正因为石器的出现和发展,与后来的金属工具(包括金属兵器)存有一定的渊源关系,也就是说,金属兵器是石器的发展和延续。所以,石兵(石器)也就是最古老的兵器。我们研究兵器,也就先从石器开始。

一、兵器与工具合一阶段

原始人类在几十万年的劳动实践中,制作石器的技术不断进步,由打制走向磨制,因此,考古学上又把人类使用打制石器的阶段叫作“旧石器时代”(约170万—2万年前),把流行磨制石器的时期称为“新石器时代”(约14,000年前),还把介于二者时间的过渡阶段称为“中石器时代”(约2万—1万年前)。既是劳动工具,又是斗争武器的兵工合一阶段,包括旧石器时代、中石器时代及新石器时代早期。到了原始氏族社会末期,随着社会生产力的发展,兵器的制造才逐渐走向独立发展阶段。

(一)旧石器时代

旧石器时代是人类产生和发展的时代,是劳动工具最初出现和逐渐改进的时代。在这漫长的历史阶段,人类用粗笨的石器,依靠集体合作的力量,同自然界进行着艰苦的斗争。根据现有的材料,我们把我国旧石器时代石器的制造和发展,分为早、中、晚三期。

1.旧石器时代早期

旧石器时代早期就是猿人时期,我们暂且把它的绝对年代划在约170万—20万年前。在我国发现这一时期的猿人化石和出土打制石器的地点,主要有1965年在云南省发现的“元谋猿人”④,1972年在河北省发现的“泥河湾石器”⑤,1963年在陕西省发现的“蓝田猿人”⑥,1929年在北京周口店发现的“北京猿人”⑦,1983年在河北省发现的“小长梁和东谷坨石器”⑧,1980年在山东省发现的“沂源猿人化石”⑨,1985—1986年在四川省发现的“巫山龙骨坡古人类化石”⑩,等等。

这一时期的石器,主要采用直接打击法,多显得简单粗糙,根据其用途可分为尖状器、砍砸器、刮削器等。最能代表这一时期石器特征的是北京猿人石器。在“北京猿人”的发掘地发现了十多万件石器和石料。按照其类型和形状,可以分为砍伐器、尖削器、刮削器、两端刃器、尖状器等,甚至可以看出有石锤、石凿等工具。另外,北京猿人在制作石器的同时,还逐步掌握了制造骨器的方法和技术。

小长梁和东谷坨石器。小长梁的石制品共发现804件,器形较小,器类复杂,有大小石核,使用石片,砍砸器,单、复刃刮削器,尖状器,锥具等。石器比较进步,显示出与北京猿人石器有某种渊源关系。

沂源和巫山龙骨坡,除发现旧石器时代早期阶段的人类化石外,并未发现石器。但值得一提的是,四川龙骨坡的人类化石,“最近经中国科学院地质研究所古地磁测定,距现今201万—204万年。这是我国迄今发现最早的人类化石,对探讨人类起源具有重要意义”(11)。

2.旧石器时代中期

旧石器时代中期就是古人时期。我们把它的绝对年代暂且划分在约20万—10万年前。这一时期,原始人类从体质上有了进一步发展,在我国关于这一时期的文化,主要有1954年在山西发现的“丁村人”(12),1958年在广东省发现的“马坝人”(13),1956年在湖北发现的“长阳人”(14)。近十年来,又相继发现几处地点,如1974—1977年在山西省发掘的阳高许家窑073113和河北省发掘的阳原侯家窑074093两个地点(15),1979—1988年在湖南省也发现多处旧石器时代中期文化遗存。

旧石器时代中期的石器,与早期的石器相比,在制作方法上已前进了一步,像丁村人已经学会根据不同用途来制作不同类型的石器了。石器数量方面,这一时期也比前期显著增加,如阳高许家窑073113和阳原侯家窑074093石器共发现约2万件。另外,这两处石器还有一个特点,那就是细小石器较多,类别上除一些常见的砍砸器、刮削器等外,还出现了石锥、石球等,反映了人类石器制作技术的不断进步。

3.旧石器时代晚期

旧石器时代晚期就是新人时期,我们大致把它的绝对年代可划在10万—2万年前。这一时期,可认为是我国的早期氏族社会,人类在制作石器的同时,已自觉或不自觉地知道使用骨角器,骨镞、骨针等已出现。这一时期的古人类化石和石器地点在我国广大地区都有发现。以1930年在北京周口店发现的“山顶洞人”为代表(17),1958年在广西又发现了“柳江人”(18),1963年在山西发现了朔县峙峪旧石器(19),1951年在四川发现了“资阳人”,1954年在安徽发现了“下草湾人”,1951年在吉林发现了“榆树人”,1956年在广西发现了“麒麟山人”,1957年在辽宁发现了“建平人”,1960年在云南发现了“丽江人”,等等。新近十年来,又在辽宁发现了海城小孤山仙人洞和“前阳人”,在吉林发现了大桥屯石器,在黑龙江发现了阎家岗、学田、大兴屯等遗址,在江苏发现了爪墩和三山岛石器,在江西乐平县和安义县发现了这一时期的石器,在山东沂源上崖洞和沂水县湖埠也采集了许多旧石器,在河南洛河、杏花山猿人地点也发现此时的石制品,在广东发现了朱屋岩遗存,在广西发现了百色盆地石器,在贵州发现了穿洞遗址,在云南发现了保山龙王塘遗址,在西藏发现了各听地点,在甘肃发现了泾川人和武山人,在青海贵南县、黑马河、柴达木盆地也发现了这一时期的遗址……(20)这一时期的遗址之多,充分说明了新人时期文化范围分布比原始人群更为广泛。下面,我们将北京山顶洞人和山西峙峪旧石器作为重点介绍,实际上,也代表了旧石器时代晚期石器工具的类型和特点。

山顶洞人的石器及骨角器。山顶洞人石器共发现25件,可分为砍伐器、刮削器、两端刃器等。较之许家窑石器,数量不多,也不典型,但骨角器的制造和加工,如骨针、石珠、骨管等,都生动地反映了当时生产技术的新水平。

朔县峙峪石器。峙峪石器以细小为主,石料主要是砾石。石器类型包括小型砍砸器、尖状器、刮削器、雕刻器、斧形石刀、石镞等。特别是石镞的出现,是我国目前发现最早的一件“远射兵器”。虽然形状很原始,但它具备了后期金属镞头的雏形。

(二)中石器时代

旧石器时代过去之后,在进入新石器时代之前,经历了一个过渡时期——中石器时代。这一时期,在我国发现的材料比较少,但遗址的共同特点是:都存在有用燧石、石髓和玛瑙等石料,通过间接打击并经过第二步加工制成的细小石器。细石器的出现,是旧石器时代晚期生产力进步在某些地区特征性的反映,也体现了人类使用的石器向方便、小巧方向发展的趋势。这一时期的文化遗存主要有,1955年在陕西大荔发现的“沙苑文化”(21),1966年在西藏发现的两个石器地点(22)。新近十年来,又在山东省发现了“沂沭细石器文化”(23),在广西柳州发现白莲洞二期遗存(24),在四川省发现回龙湾遗址(25),贵州的白岩脚洞和飞虎山遗址,被定为旧石器时代晚期,实际上也应视为中石器时代遗存(26),在西藏还发现了多格则和扎布两个地点(27),在新疆发现了柴窝堡和罗布洼地细石器遗存(28)。

沙苑石器。先后共发现石器地点30多处,采集遗物5,000多件,石器器形有石叶、石核、小石片、尖状器、石镞、刮削器等,制作精细,器形富于多变。

西藏聂拉木石器。共发现30多件,有石核、石叶等,还有1件咖啡色半锥形石核刮削器。

沂沭细石器。凤凰岭采集到石制品共达千余件;青峰岭共发现细石器、石片、石料约3,000件;马陵山先后采集到石制品2,000余件。说明这一地区的细石器文化还是比较发达的。

白莲洞石器。以打制砾石石器和燧石小石器为主,出现了石镞,特别是出现了钻磨而成的穿孔砾石和磨刃石器。这意味着新石器时代即将到来。

回龙湾石器。出土石器700多件,有刮削器、砍斫器、雕刻器、船底形石核,各种细石器石叶及石钻、石锤等。另外,发现骨角制品200多件,有针、锥、镞、凿状器等。

白岩脚洞和飞虎山石器。白岩脚洞除发现刮削器、砍砸器和尖状器外,还有少数石刀、端刮器等。飞虎山遗址还发现盘状器和斧形器。

西藏的多格则和扎布两个地点共发现石器76件,但器形不多。

柴窝堡石器。采集细石器600多件,有石核、细石叶、石片、刮削器、雕刻器、石镞等。在罗布洼地细石器遗存中,还发现一批叶形石镞和石矛。这类石镞较一般细石镞在制作上更精致、更规格化,具有很强的地方性特征。另外,20世纪60年代在我国北方新疆、宁夏、黑龙江等地,还发现了为数不少的细石器文化时期的石镞,从一个侧面反映了人们的畜牧狩猎生活。

(三)新石器时代早期

继旧石器时代文化之后,人类文化又进入到一个新的阶段——新石器时代。这时,物质文化的主要标志是流行磨制石器,出现了制陶业,开始谷物种植及饲养家畜。新中国成立以来,我国发现的新石器时代遗址数以千计,遍布全国各省区,发掘规模也空前扩大。但新石器时代早期的遗存却较少发现。目前,在我国所发现的最早的新石器时代文化是“裴李岗文化”(29)和“磁山文化”(30)。此外,还有20世纪50年代在陕西发现的“老官台文化”(31)“李家村文化”(32),1983—1985年在内蒙古发掘的兴隆洼遗址(33),1986—1988年在辽宁省阜新县沙拉乡发现的前红山文化查海遗址(34),1988年发掘的湖南省彭头山遗址(35),1980年在广西发掘的鲤鱼嘴遗址下层(36),1980年四川省江津县发掘的王爷庙遗址(37),1979年在甘肃省发现的大地湾遗址下层遗存等(38)。

这一阶段的石器,除旧石器时代一些常见的砍砸器、刮削器、尖状器外,主要还出现了一些新的工具类型,打制石器虽然还占一定比例,但磨制石器也占相当数量,不过往往只磨刃部,器身还是打制的石器也并不少见。所以,从总的方面讲,这一时期的石器仍处于兵工合一的阶段。

裴李岗石器。磨制石器已占多数,也有少数是打制的。器形有磨盘、磨棒、铲、镰、刀、斧、弹丸和石片等。石铲有狭长扁薄、两端俱作圆弧刃的,有一种为有肩铲,两端也作圆弧刃。镰身作拱背长条三角形,刃部附有细密的锯齿。

磁山石器。石器以磨光为主,打制石器也占一定比例。石器器形有磨盘、磨棒、铲、镰、斧、凿、锤等。铲身较厚。多上窄下宽,两端或一端作圆弧形。镰的比例较少,刃部不带齿,制作也稍嫌粗糙。斧的数量最多,以扁圆柱状者为主。另外,磁山文化遗址中出土骨器也较多,有凿、锥、镞、网梭、鱼镖、匕、铲、针和笄等。其中,镞、匕、鱼镖等已初具兵器的某些性能。

老官台石器。以磨制为主,打制占一定的比例,磨制石器以双弧刃或单弧刃扁平磨光石铲、剖面呈扁圆形的石斧为主,还有石刀、石锛、石凿等。打制石器有刮削器、敲砸器、尖状器等。

李家村石器。以磨制为主,扁平舌状双弧刃磨光石铲为其代表性石器;另有剖面呈扁圆形的石斧,以及石锛、石凿、石铲等。打制石器种类与老官台同。

兴隆洼石器。打制石器以有肩石锄为代表,还有少量石铲及盘状器、敲砸器等。磨制石器有磨盘、磨棒及斧、锛、凿形器、饼形器等。还有少量压制成的细石器,为嵌粘在复合工具凹槽中的长条形小石片。

查海遗址石器。有打制和磨制的锄、斧、刀、铲、磨盘、磨棒等比较齐全的石质农业生产工具,与之伴出的细石器也不少。

彭头山遗址。仅出土打制石器。根据对出土标本年代的测定,距今(9,100±120)年和(8,200±120)年,比黄河流域的裴李岗、磁山和老官台遗址年代更早。应是我国目前所知最早的新石器时代遗址。

鲤鱼嘴石器。遗址下层磨制石器虽然数量比上层增加,但仍以出土打制石器为主,种类有砍砸器和刮削器,采用直接和单向打击方法制作。有相当数量的燧石小石核、石片和少量骨器。还见1件仅磨光刃部的石斧。

王爷庙石器。此遗址共出石器114件,打制多于磨制。打制的石器没有台面,多保留自然的卵石台面的石片石器。器种有耜、锄、刀、矛、镞、球、网坠等16种。刀、矛、镞等类也显示古代兵器的雏形。

纵观新石器时代早期的石器,不但增加了一些新的类型,而且一些生产工具已作为兵器类型开始独立出现,如石矛、石刀,石斧、石铲和石匕、镞等。

二、兵器独立发展阶段

社会在发展,人口在增加,工具在改进。大约在新石器时代中晚期,也就是考古学上所说的“仰韶文化”和“龙山文化”时期,作为独特形状和专用于战斗的兵器,开始脱离了兵工合一的行列,走向独立发展的道路。这一时期的石兵器,不但磨制精良、平泽锐利,而且种类已十分健全。各种各样的兵器都出现了,如石刀、石刃、石匕首、石枪、石矛头、石戈、石镞、石斧、石镰、石锛、石铲等,更加精致的骨兵、蚌兵也应运而生。公元前21世纪,我国第一个阶级社会夏朝建立,石兵器也发展到了它的顶峰阶段,继之青铜兵器则崭露头角,沿着兵器发展的一般规律向前发展。

新中国成立以来,我国发现的新石器时代中晚期遗址数以千计,遍布全国各省区,发掘规模空前。下面,我们依据考古发现,按新石器时代中期、晚期、夏代的顺序,将这一阶段的兵器发展情况予以概述。

(一)新石器时代中期的石器

新石器时代中期文化,主要指黄河中上游的仰韶文化、马家窑文化,黄河下游的大汶口文化,长江下游的青莲岗文化,长江中游的屈家岭文化,等。特别是黄河中下游的仰韶文化,可分为许多类型,有人划分为八种类型(39)。1979年以前发现的各类型的主要遗址有,西安市半坡、宝鸡北首岭、临潼姜寨、邠县下孟村、华阴横阵村、华县泉护村、元君庙、夏县西阴村、万荣荆村、平陆盘南村、芮城东庄村、西王村,陕县庙底沟、三里桥、洛阳涧滨、王湾、郑州大河村、广武秦王寨、安阳后岗、四川下集、下王岗、均县宋家台等等。

近十年来,还发现有内蒙古的阿善文化,庙子沟和大坝沟,吉林省的左家山遗址和梁山遗址,黑龙江省的昂昂溪滕家岗子遗址和亚布力遗址,安徽省的薛家岗遗址和黄鳝嘴遗址,福建省的壳丘头遗址,山东滕县北辛文化,河南省的仰韶文化,等。

1935年,在浙江杭州古荡遗址出土了一批制作精良的石兵器,种类有石斧、石锛、石凿、石刀、石镰、石戈、石铲等(40),其中石镰和石铲器身上还有钻孔,当为绑缚木柄之用。

1934年,在浙江湖州漾湖还发现新石器时代石器达百余件之多,石兵器极为完全,如石刀、石棒、石镞、石斧、石锛、石锤、石镰、石戈、石矛头等(41)。它们的时代也可能较新石器时代中期晚一些,但从中也可看到南方吴越民族古文化的发展,并可看出此时此地石兵器从门类上已经与一般生产工具分离,已开始用于部族间人与人的战斗。在距今约5,600年前的江苏邳县大墩遗址,考古工作者于1966年发现一座墓葬,死者为中年男子,右手握着骨匕首,左肱骨下置石斧,推测其生前大概是氏族中的武士。在他的左股骨处,发现一枚嵌入的骨镞,显然是被射中后折断在体内的。这一资料,为我们提供了兵器脱离工具,开始转化为人与人斗争的武器的有力实证。

在山东大汶口中晚期墓地中,已出现了夫妻合葬,许多地方还用猪头或猪的下颚骨做陪葬,有的竟多达68个,表明已出现了私有财产和贫富分化现象。私有财产本身就是对原始共产主义原则的破坏,它导致了人类之间的掠夺和战争,并使人类手中的作战工具逐渐与一般的生产工具分离开来。

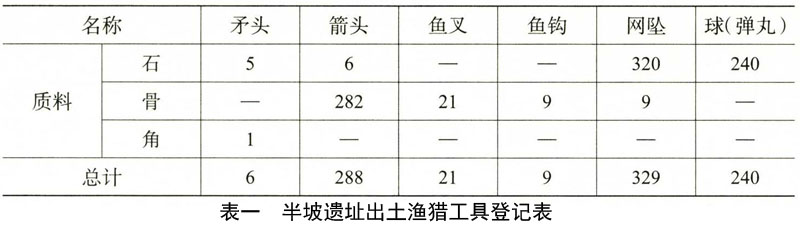

由于新石期时代中期以后,生产工具(特别是一些渔猎工具)发生了质的变化,开始用于战斗和杀人。所以,在一些仰韶文化遗址中不断发现一些基本定型的“工具”,而且数量较之旧石器时代和新石器时代早期明显增多,如在西安半坡遗址就发现有石斧、石锛、石刀、石矛头、石镞、石球、骨镞、角矛头等。(表一)

另外,根据《姜寨新石器时代遗址发掘报告》,在一至五期仰韶文化遗存中,也出土了一大批用于狩猎、渔猎的石、骨、角质生产工具,类别有矛、镞、斧、刀、匕、网坠、鱼叉等。(表二)

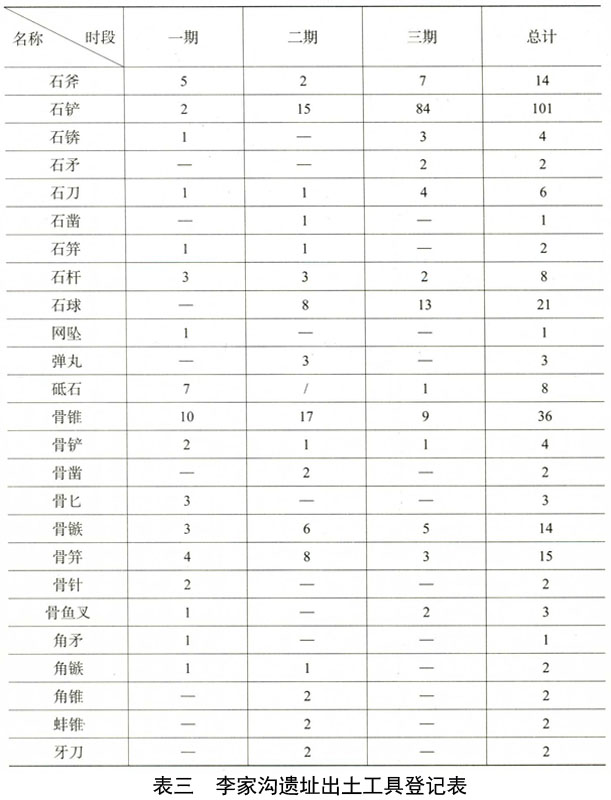

在陕西铜川李家沟遗址一期文化遗存中,有石斧、石铲、石锛、石刀、骨铲、骨匕、骨镞、角矛、角镞等;二期文化遗存中,有石斧、石锛、石铲、石刀、石凿、石球、弹丸、骨铲、骨锥、骨凿、骨镞等;三期文化遗存中,有石斧、石锛、石铲、石矛、石刀、石球、石杵、骨铲、骨镞、骨鱼叉等。(42)(表三)

除陕西以外,在全国其他地区也不断发现这一时期的开始脱离生产工具的“工具”。例如,在内蒙古阿善遗址二期文化遗存中,出土有磨光石斧、石锛、长方形或弧背形石刀、石铲、石镞等;三期文化遗存中发现有断面呈矩形的磨制石斧、断面呈棱形的打制石斧、钻孔长方形石刀、单孔石铲、细长柳叶形石镞和镶石片刃的有柄骨刀(44)。吉林省左家山遗址中,出土有石斧、石铲、石锛、石镞,骨器有骨铲、骨匕、骨锥等(45)。黑龙江省的亚布力遗址发现较多具有自身特点的磨制石器和玉器,器种有长身弧刃石斧、穿孔石铲、束腰形石锄、玉锛、玉凿等(46)。安徽省薛家岗遗址二期文化遗存中,石器一般通体磨光,器形显得厚重;三期的石器则磨制精细,刃部锋利,器形有锛、斧、铲、镞等,三期的石刀体扁薄,一端宽,一端窄,中间略凹,还有一批多孔石刀,1~13孔不等(47)。福建省的壳丘头遗址中也发现穿孔石斧、石球、骨匕、骨镞等(48)。山东省滕县北辛遗址出土石器分磨制和打制两类,磨制的有铲、刀、镳、斧、锛、凿、匕首等,打制石器也占相当数量,虽然制作简单,但器形也很规整,有斧、小铲、刀、敲砸器等。同时,骨、角、蚌器也很丰富,器种有铲、凿、镖、镞、锥匕等(49)。1980年,在河南临汝阎村仰韶文化遗址中采集的一件深腹红陶缸,其腹部川棕白二二彩绘制一幅《鹳鱼石斧图》,其中带柄石斧的描绘,使我们得以了解当时石斧的安装和使用的方法(50)。

总之,新石器时代中期的石器和骨角器,虽然还没有完全脱离生产用的工具行列,但有的已用于战斗和杀人,亦即开始转化为兵器,也是值得我们十分重视的。

下面,我们将这一时期一些重要遗址出土的主要生产工具列图。

(二)新石器时代晚期的石器

新石器时代晚期文化主要包括黄河上游的半山马厂和齐家文化,黄河中下游和长江中游的龙山文化,长江下游的良渚文化,等。这一时期的生产工具(当然也包括一些已转化为兵器的器类)虽然种类增加不多,但制作更精致,钻磨技术更发达,器型更规范,特别是一些复合工具的出现,大大增强了其本身的使用功能,也使一些原先的一器多用工具向单一用途方向加速发展,从而导致了兵器的专用化。

新石器时代晚期,也就是人类氏族社会的末期阶段。这一时期,由于劳动生产率的提高,社会上出现了分工和交换。当时,部落和部落之间为了水源、草地、婚姻等会发生冲突和掠夺,甚至爆发为较大规模的战争,并且日益频繁。冲突中人们手中用于战斗的工具,则变成为真正意义上的兵器;战争中的俘虏,则沦为奴隶。在这个时期的遗址中,常常发现所谓“乱葬坑”——在一个灰坑中,横七竖八地扔着几具以至十几具尸体,有的头部有击破的伤痕,有的作挣扎状。例如,在河北省邯郸一个遗址中,发现十数具人骨的“坑葬”。在一个废弃的井中,也发现身首分离,男女老幼均有的骨架五层。另外,一个房子和灰坑中各有四具被砍下头的人骨架,其额部和后脑枕部有明显的刀砍痕迹。在一个女性头骨的中部发现,从前到后有一道刀刻的遗痕,颇似剥头皮的痕迹(51)。在云南元谋大墩子遗址的墓葬中,发现有遭乱箭射杀的青壮年男女。其中一个青年男子胸部遗有十余枚石镞,头部的右颧骨和下体的骶骨还各射嵌着一枚石镞(52)。这些被砍头和遭射杀的不幸者,很可能就是原始战争中的死难者或被处死的俘虏和奴隶;否则,对本氏族的成员是不能做出这样惨不忍睹的处置的。古史传说中的“涿鹿之战”,正是发生在这一时期的前后。战争中以黄帝为首的北方部落联盟战胜了以蚩尤为首的南方部落联盟。后来又有“蚩尤造五兵”的说法。所有这些,也正反映出这个时期是中国古代兵器的肇始时代。兵器和战争,最终促成了原始社会的瓦解,使人类社会跨入阶级社会的门槛。

这一时期的遗址,发现有千余处,分布较仰韶文化为广。根据两年来各遗址出土的遗物来看,此时“已有石戈、石矛、石刀、石弹、石斧和石铲,以及石或骨制的标枪头和弓用的矢镞,还有红铜制成的小刀、锥、凿等”(53)。这一时期,磨制工具普遍推广和使用,打制石器则逐渐被淘汰,特别是磨光穿孔长方形或半月形石刀,几乎完全代替了两侧带缺口的打制石刀。

这一时期的制作技术,较前更为发达,除石器外,还出现一些精美的玉器,骨蚌器数量也在增多。例如,山东龙山镇遗址出土有磨制的石斧、石锛、石凿、半月形双孔石刀、骨镞等(54)。

在甘肃马厂遗址和江苏邳县刘林遗址,还发现了复合工具,如骨刀、骨匕、牙角钩形器等,骨柄加长,刃部镶有细石片(55),更利于人与人的格斗。这些复合工具,代表了这一时期工具制作的不断革新和进步性。

在陕西龙山文化客省庄遗址中出土有石斧、石锛、石铲、石镰、石刀、石矛、石镞、石凿等。特别是骨制箭头较多,且制作精美。客省庄遗址的石器、骨器代表了陕西地区新石器时代晚期的基本兵器类型(56)。

另外,陕西凤翔大辛村龙山文化遗址中出土的石器也较典型,石斧体瘦长、双面刃、上面穿孔,石刀为直背单面刀、有双孔,另外,还有石锛、石凿等,骨蚌器有骨锯、骨镞、蚌刀等(57)。石斧、石刀穿孔,很可能与其缚柄有关。

在山西省晋南龙山文化襄汾陶寺遗址中,生产工具除常见的石斧、石刀、石铲和石锛外,还发现大型厚重的长方形石锄工具、矩形或曲尺形石刀或钺形石铲等(58)。这种钺形石铲与后来的青铜钺应是有渊源关系的。在内蒙古凉城县龙山文化早期遗址老虎山中发现的磨制石器有长方形石斧、石刀,三角形石镞、石矛形器等。龙山文化晚期的朱开沟遗址中发现有长方形穿孔石刀、石凿、骨镞、骨凿,还有骨针和卜骨等(59)。长江下游的良渚文化主要特征之一,就是除石、骨器外,还出现大量的以琮、璧、钺为主的玉器。仅江苏境内就发现这样的遗址22处。制玉工艺当然较之石器、骨器更为先进,“有人提出,当时可能已使用脚踏式机械砣床和青铜管钻等工具”,“这一时期的社会制度,已处于文明时代的前夜或已进入文明时代”(60)。在广东省发掘的珠海市淇澳岛东澳湾沙堤遗址和珠江三角洲鱿鱼岗遗址,也都属于新石器时代晚期。沙堤遗址中出土有长柄有肩石锛、有肩有段石锛、梯形锛、柳叶形石镞等(61);鱿鱼岗遗址中发现狭长梯形石锛、小型石锛、斧、凿、三棱石镞和石矛等(62)。石锛的多种形状变化,可能更利于安柄和使用,柳叶形石镞、三棱石镞、石矛,无疑已成为此时的重要兵器之一。在海南省新石器时代晚期遗址中“出土的石器有双肩石斧、有段石锛、平肩长身石铲、大石铲、石镞、石网坠、双肩斜柄石铲、石磨盘、石杵等,以大石铲最为突”(61)。斧、锛、铲带有明显的地方性特色。

在齐家文化遗址中,除发现石、骨、角器外,还发现少量的红铜器,如武威皇娘娘台、临夏大河庄、秦魏家等地,就陆续发现了一些红铜器(64),铜器种类有刀、匕、锥、凿和指环等。皇娘娘台发现的红铜刀长10多厘米、宽3厘米,刃部微凹,其后端缩小,当用于安木柄。新石器时代红铜器的出现,开启了夏商周青铜兵器发展之先河,亦是兵工研究者值得十分重视的现象。

通过对新石器时代晚期(即原始氏族社会末期)生产工具和一些已转化为兵器的“工具”的了解,我们可以看到这一时期的特点是:盛行磨制石器,骨角器增加,同时红铜金属工具开始出现,一些工具更多地用于部落间人与人的战争。也就是说,原始生产工具(主要指狩猎工具)穿孔安柄,首先与一般生产工具分离,开始了兵器独立发展的历史。从社会制度方面看,因战争所引起的掠夺、私有财产的出现、对战俘的奴役等等,更日益加速原始社会的解体。为了更适于人与人之间的交战,专用于格斗的兵器也不断地发展、革新乃至定型。兵器诞生了,随之,奴隶制社会也诞生了!

(三)夏代

夏代是我国第一个奴隶制国家,约在公元前21—公元前16世纪。由于夏代文献多已佚失,后期的资料记载也很缺乏,所以,对于夏史一直处于扑朔迷离之中。

新中国成立以来,我国的考古工作者为探索夏文化,在中原地区进行了大规模的发掘和调查工作(尤其在豫西和晋南),从文化面貌和层位学上发现了一些晚于龙山文化而早于先商文化的物质遗存,从时间上缩短了与夏代的距离,为探索夏文化的起源做出了有意义的工作。这些相当于夏文化,即在夏文化纪年范围内的文化遗存,主要有河南偃师二里头(65)、洛达庙(66),山西的东下冯(67),山东地区的岳石文化(68),等。特别是二里头文化,很多学者认为是夏文化(69)。另外,在安徽还发现有寿县斗鸡台、青莲寺、含山大城墩、肥东吴大墩、霍邱纪墩寺,以及潜山薛家岗H25等,也均被认为是相当于夏代的文化遗存(70)。

1.二里头遗址的兵器

(1)玉兵器

出土玉兵器,是二里头遗址的特点之一。以实物看,玉兵的制作工艺水平很高,像玉戈、玉钺,加工技术精细,造型规整,是不可多得的精品。这些玉兵器,不仅是兵器的研究资料,而且是我国古代的“工艺美术品”,代表了当时制玉工艺的最高水平,有人推断“当时已有铜制的圆形旋转工具”(71)。

现在,我们就将二里头遗址出土的几种玉兵器介绍如下:

玉戈:1件。通长30.2厘米、援长6.6~6.9厘米、厚0.5~0.7厘米。质为独山玉。双重内,内中部有一单面穿,穿援之间有若干平行试刻细线,并有安柲痕。援面一面平、一面略凹下。双面刃,刃与援面有分界线。每面刃中部都有一细而工整的凸棱,刃与锋相接处又弧形高起增厚(72)。

玉钺:2件。一件刃背间最宽9.6厘米、厚0.6厘米、孔径约5.2厘米。青玉。背部较圆,两侧近直,各有6齿,刃分4段,大多为两面直刃,段间交接处较厚。中部有1个大圆孔,孔非正圆。另圆件,青玉。形制同前,略大。中间一孔钻成后未加工,孔一面大、一面小,上有管钻留下的螺旋纹。

玉铲形器:1件。白玉。长约14厘米、宽约4厘米、厚约0.8厘米。部分表皮为紫红色,上有圆形钻孔,双面刃。

玉镞:青玉杂灰白斑,镞身略呈圆柱形,通体磨光。

(2)石兵器

二里头遗址虽然出土了一些铜兵器和玉兵器,但当时这些为数不多的铜兵和玉兵,还被少数贵族所垄断。所以,较大量的石兵仍在继续使用。在此,我们把二里头遗址出土的石兵器也作一介绍:

石斧:有两种形式,一种扁平体,上窄下宽,双面平刃;一种体扁平,单面刃,近刃处有一两面对穿的圆孔,体较短。

石锛:分三种形式,一种器身较大,略呈方柱形,通体磨光,一面刃;一种体略平,一面刃略圆,顶与两侧有残缺;第三种体扁平,刃比顶宽一倍多,通体光平。

石凿:有三种形式,一种器身略呈方柱形,磨光,单面刃;一种体略扁,顶略窄,单面刃;第三种体扁平,上下同宽,单面刃。

石镶:体作弯月形,单面刃。

石刀:正面呈梯形,有两面对穿孔一个,单面刃。

石镞:可分三种形式,一种镞身呈三角薄片形;一种锥身呈三角形,前半部横剖面是三棱形,镞末略残;第三种两面有脊,横剖面呈菱形,两锋与尖较利。

羊头形石杵:体呈圆柱形,上部稍细。下端磨成半球形,上端琢成绵羊头形,线条柔和,形象生动。

(3)骨、蚌兵器

二里头遗址的骨、蚌兵器主要有骨镞、骨锥、骨铲、蚌铲等。

骨镞:可分四型。一型器身呈圆柱形,锋末是三棱形;二型器身呈三棱形,锋后斜抹而下成铤;三型镞刃呈三棱形,锋与铤钝角相交,圆铤;四型镞身呈三棱形,锋与铤直角相交,制作较精。

骨锥:一中体短,平顶,磨制光细;一种系用兽肢骨磨光下部而成。

骨铲:上部已残,铲身未经修制,仅磨光刃部,比较粗糙。

蚌铲:器形较大,局部残缺,中部穿一圆孔。

2.东下冯遗址的兵器

(1)石兵器

同二里头遗址一样,东下冯遗址的石兵器仍居多数。种类有石斧、石凿、石刀、石镰、石铲、石镞等。

石斧:长方形,横断面圆角方形,长14.6厘米。

石刀:扁平长方形,单孔,单面刃,刃部长7.8厘米。

石凿:长条形,刃部稍残,长11厘米。

石铲:可分为两型,均扁平长方形,磨制锋利。一种无肩,长15.7厘米。一种有打制而成的双肩,长17.8厘米。

石镞:可分为两型,均扁平三角形,无关无铤。一种三角形的底边呈圆弧状内凹,长4.5厘米;一种三角形的底边呈直线,长3.5厘米。

石镳:半月形,双面刃,刃稍残。

(2)骨兵器

根据考古发现,在东下冯遗址原始兵器中还有骨镞、骨匕和骨铲等。

骨镞:锋部断面略呈三角形,关铤部位断而为圆形,长5.2厘米。

骨匕:扁平,长条形,刃部弧形外凸,长14厘米。

骨铲:猪下颌旨磨制而成。

晋南在文献上早有“夏墟”之称,这个地区的调查试掘也证明与二里头文化近似的遗址有三四十处之多。山西夏县东下冯遗址的发掘,为在晋南地区探索夏文化增添了一批可喜的实物资料。(73)

3.岳石文化的兵器

山东地区的岳石文化,除1960年发掘的平度县东岳石遗址外,1979年以后又发掘了泗水尹家城(74)、牟平照格庄(75)、益都(今青州市)郝家庄遗址(76)等,从而使它从山东龙山文化中分离出来,成为一种新的考古学文化。岳石文化的年代,根据碳十四测定的数据说明,它晚于龙山文化,与夏代相当。照格庄遗址测定了5个标本,年代在距今3,840—3,695年间(77)。所以,岳石文化应是夏代山东地区的物质文化,可能与东夷文化有关(78)。遗址中出土的兵器,也代表了这一时期这一地区的兵器发展情况。

岳石遗址出土兵器从质料上有铜、石、骨等,青铜兵器主要是小刀、锥、镞等小件;照格庄遗址出土的铜锥,经鉴定为青铜,是我国发现的早期青铜地点之一(79)。岳石文化的石器以半月形双孔石刀、扁平石铲为特征,还有一种长方孔石钁也很有特色。另外,还有石斧、石凿等等。骨器有骨铲、骨锥等。

岳石文化虽然不是夏人正宗文化,但它是夏代纪年范围之内的中国本土的地方性文化。它的兵器及文化的发展,也是我国古代兵器和文化的一个组成部分,值得深入探索和研究。

通过对夏代兵器的研究,我们可以看出,这一阶段与新石器时代显著的不同是,少量的青铜兵器已开始出现和使用。我们在《求古精舍金石图》中,还可见有夏之青铜匕首一具(80)。少量青铜兵器虽然还不能完全改变当时兵器的面貌,各种石、骨等原始兵器仍沿袭使用,但已经说明夏代是中国青铜时代的开始。恩格斯曾说过:“青铜可造有用的工具及武器,但是还不能完全代替石器;这只有铁才可以做到……”(81)青铜时代初期的夏代情况正是这样。此时,作为原始石兵器已发展到了它的极峰,被更加新式、锋利的青铜兵器所代替,已成为必然。从此,由石兵器独立阶段转向青铜兵器独立发展阶段。

注释

①《斯大林全集》(第一卷),第286—287页。

②刘安:《淮南子·兵略训》。

③恩格斯:《劳动在从猿到人转变过程中的作用》,见《马克思恩格斯选集》(第三卷),人民出版社,1972年,第513页。

④“元谋猿人”的报道见《光明日报》1972年2月23日。

⑤《泥河湾更新世初期石器的发现》,载《古脊椎动物与古人类》1974年第1期。

⑥《陕西蓝田发现的猿人下颌骨》,载《古脊椎动物与古人类》1964年第1期。

⑦德日进:《周口店石器工业及北京人之遗址》,载《中国地质学会汇刊》1931年英文版第Ⅱ卷第4号。

⑧尤玉柱:《河北小长梁旧石器遗址的新材料及时代问题》,载《史前研究》1983年创刊号;卫奇:《东谷坨旧石器的初步观察》,载《人类学学报》1985年第4卷第4期。

⑨徐淑彬:《山东沂源县骑子鞍山发现人类化石》,载《人类学学报》1986年第5卷第4期。

⑩《巫山县发现一百八十万年前古人类化石·人类起源亚洲说有了新证据》,载《人民日报》1986年12月1日;杨兴隆:《记巫山早期古人类化石的发现》,载《四川文物》1988年第4期;《川东发现巨猿动物群化石》,载《四川文物》1987年第4期。

(11)《四川省文物考古十年(1979—1989年)》,见《文物考古工作十年》,文物出版社,1990年。

(12)《山西襄汾县丁村旧石器时代遗址发掘报告》,科学出版社,1958年。

(13)《广东韶关马坝发现的早期古人类型人类化石》,载《古脊椎动物与古人类》1959年第4期。

(14)《长阳人化石及其共生动物群》,载《古脊椎动物学报》1957年第3期。

(15)贾兰坡,等:《阳高许家窑的旧石器时代文化遗存》,载《考古学报》1976年第2期;吴茂林:《许家窑遗址1977年出土的人类化石》,载《古脊椎动物与古人类学报》1980年。

(16)湖南省文物普查资料。

(17)《山顶洞人》,龙门联合书局,1953年。

(18)《广西柳江县发现的人类化石》,载《古脊椎动物与古人类》1953年第3期。

(19)《山西峙峪旧石器时代遗址发掘报告》,载《考古学报》1972年第1期。

(20)新近十年的发现,请参见《文物考古工作十年》,文物出版社,1990年。

(21)吴汝祚:《陕两朝邑大荔沙苑地区的石器时代遗存》,载《考古学报》1957年第3期;《陕西考古重大发现》,陕西人民出版社,1986年。

(22)戴尔俭:《西藏聂拉木县发现的石器》,载《考古》1972年第1期。

(23)《山东临沂凤凰岭发现细石器》,载《考古》1983年第5期:《临沂市青峰岭细石器遗存》,见《中国考古学年鉴(1985年)》,文物出版社;《山东郯城黑龙潭细石器遗址》,载《考古》1986年第8期。

(24)何乃汉,覃圣敏:《试论岭南中石器时代》,载《人类学学报》1985年第4卷第4期;谢崇安,张小骅:《试论白莲洞石器时代遗存——兼论相关问题》,载《南方民族考古》1987年第1辑。

(25)见(11)。

(26)李炎贤,蔡国阳:《贵州普定白岩脚洞旧石器时代遗址》,载《人类学学报》第5卷第2期;李衍垣,万光云:《飞虎山遗址的试掘和初步研究》,载《史前研究》1984年第3期。

(27)刘泽纯,等:《西藏高原多格则与扎布地点的细石器》,载《考古》1986年第4期。

(28)邢开鼎:《柴窝堡湖边的细石器遗存》,见《干旱区新疆第四纪研究论文集》。

(29)《1979年裴李岗遗址发掘报告》,载《考古学报》1984年第1期。

(30)《河北武安磁山遗址》,载《考古学报》1981年第3期。

(31)严文明:《黄河流域新石器时代早期的发现》,载《考古》1979年第1期。

(32)魏京武:《李家村新石器时代遗址的性质及文化命名问题》,见《中国考古学会第一次年会论文集》,文物出版社,1979年。

(33)《内蒙古敖汉旗兴隆洼遗址发掘简报》,载《考古》1985年第10期。

(34)《阜新县查海新石器时代遗址试掘简报》,载《辽海文物学刊》1988年第1期;《辽西发现“前红山文化”遗存——阜新原始村落遗址》,载《中国文物世界》1989年第40期。

(35)《湖南省澧县新石器时代早期遗址调查报告》,载《考古》1989年第10期。

(36)《柳州市大龙潭鲤鱼嘴新石器时代贝丘遗址》,载《考古》1983年第9期。

(37)陈丽琼,申世放:《江津考古新发现——王爷庙新石器时代遗址》,载《九江》1981年第1期。

(38)《甘肃秦安大地湾新石器时代早期遗存》,载《文物》1981年第4期;《一九八〇年秦安大地湾一期文化遗存发掘简报》,载《考古与文物》1982年第2期。

(39)巩启明:《试论仰韶文化》,载《史前研究》创刊号。

(40)卫聚贤:《杭州古荡新石器时代遗址之试掘报告》,浙江博物馆及吴越史地研究会编,1936年。

(41)周玮:《中国兵器史稿》,1957年,第32页。

(42)《江苏邳县大墩子遗址第二次发掘》,见《考古学集刊》(1),中国社会科学出版社,1981年。

(43)《铜川李家沟新石器时代遗址发掘报告》,载《考古与文物》1984年第1期。

(44)《内蒙古包头市阿善遗址发掘简报》,载《考古》1984年第2期。

(45)《农安左家山新石器时代遗址》,载《考古学报》1989年第2期。

(46)《黑龙江尚志县亚布力新石器时代遗址清理简报》,载《北方文物》1988年第1期。

(47)《潜山薛家岗新石器时代遗址》,载《考古学报》1982年第3期。

(48)《闽侯溪头遗址第二次发掘报告》,载《考古学报》1984年第4期;亚振镛:《试论福建贝丘遗址的文化类型》,见《中国考古学会第三次年会论文集》,文物出版社,1981年。

(49)《前进中的十年——1979—1988年山东省文物考古工作概述》,见《文物考古工作十年》,文物出版社,1990年。

(50)《临村新石器时代遗址调查》,载《中原文物》1981年第1期。

(51)《1957年邯郸发掘简报》,载《考古》1959年第10期;《河北邯郸涧沟村古遗址发掘简报》,载《考古》1961年4期。

(52)《元谋大墩子新石器时代遗址》,载《考古学报》1977年第1期。

(53)《中国军事史》(第一卷:兵器),解放军出版社,1983年。

(54)《城子崖——中国考古学报之一》,第28-29页。

(55)《兰州马家窑和马厂类型墓葬清理简报》,载《文物》1975年第6期;《江苏邳县刘林新石器时代遗址第一次发掘》,载《考古学报》1962年第1期;《江苏邳县刘林新石器时代遗址第二次发掘》,载《考古学报》1965年第2期。

(56)《沣西发掘报告》,文物出版社,1962年。

(57)《陕西凤翔大辛村遗址发掘简报》,载《考古与文物》1985年第1期。

(58)《1978—1980年山西襄汾陶寺墓地发掘简报》,载《考古》1983年第1期。

(59)《内蒙古文物考古工作的新进展》,见《文物考古工作十年》,文物出版社,1990年.

(60)《近十年来江苏考古的新成果》,见《文物古考工作十年》,文物出版社,1990年。

(61)《中国考古学年鉴》(1986),文物出版社。

(62)同(61)。

(63)《海南省的考古发现与文物保护》,见《文物考古工作十年》,文物出版社,1990年。

(64)《甘肃武威皇娘娘台遗址发掘报告》,载《考古学报》1961年第2期;《临夏大何庄,秦魏家两处齐家文化遗址发掘简报》,载《考古》1960年第3期。

(65)《1959年河南偃师二里头试掘报告》,载《考古》1961年第2期;《河南偃师二里头遗址发掘简报》,载《考古》1966年第5期;《河南偃师二里头遗址三、八区发掘简报》,载《考古》1975年第5期。

(66)《郑州洛达庙商代遗址试掘简报》,载《文物》1957年第10期。

(67)《山西夏县东下冯遗址东区、中区发掘简报》,载《考古》1980年第2期。

(68)《山东平度东岳石村新石器时代遗址与墓葬》,载《考古》1962年第10期;《山东牟平照格庄遗址发掘报告》,载《考古学报》1986年第4期。

(69)《关于二里头文化》,载《考古》1980年第6期;《二里头文化探讨》,载《考古》1980年第1期。

(70)《十年来安徽省的文物考古工作》,见《文物考古工作十年》,文物出版社,1990年。

(71)《偃师二里头遗址新发现的铜器和玉器》,载《考古》1976年第4期。

(72)下文二里头遗址的石、骨、蚌器,均摘自《河南偃师二里头早商宫殿遗址发掘简报》,载《考古》1974年第4期,不再注。

(73)东下冯资料均参见注(67)。

(74)《山东泗水尹家城第一次试掘》,载《考古》1980年第1期;《泗水尹家城遗址第二、三次发掘简报》,载《考古》1985年第7月;《山东泗水尹家城遗址第四次发掘简报》,载《考古》1987年第4期。

(75)《山东牟平照格庄遗址》,载《考古学报》1986年第4期。

(76)吴玉喜:《岳石文化地方类型初探——从郭家庄岳石遗址的发现谈起》,1985年北京大学硕士研究生毕业论文。

(77)《中国考古学中碳十四年代数椐》,文物出版社,1965年。

(78)《东夷古国史研究》(第一辑),三秦出版社,1988年。

(79)《中国早期铜器的初步研究》,载《考古学报》1981年第8期。

(80)周玮:《中国兵器史稿》,第51页。

(81)《家庭、私有制和国家的起源》,人民出版社,1959年,第155页。

耕播集/刘占成著.—西安:西北大学出版社,2013