第十三章 修建长城和开辟大道

郭志坤

秦始皇统一六国之后,即派大将蒙恬驻守北边,阻止匈奴南下。公元前215年,秦始皇又派蒙恬率大军进攻匈奴。为了进一步巩固北部边防,秦始皇又下令修筑长城,并修筑与长城相配的“直道”。这两大工程,有力地遏止了匈奴的骚扰,促进了北方边境的开发和民族的融合。在人类文化史上也是颇为壮观的奇迹,而长城,经过历代劳动民众的扩建和修建以后已经成为中华民族的象征和骄傲。

第一节 修建万里长城

人们提起气势雄伟的万里长城,往往会把它同秦始皇的名字联系起来。修筑长城的确是秦始皇统一天下之后的一项重大军事措施。

下令蒙恬率军建筑长城

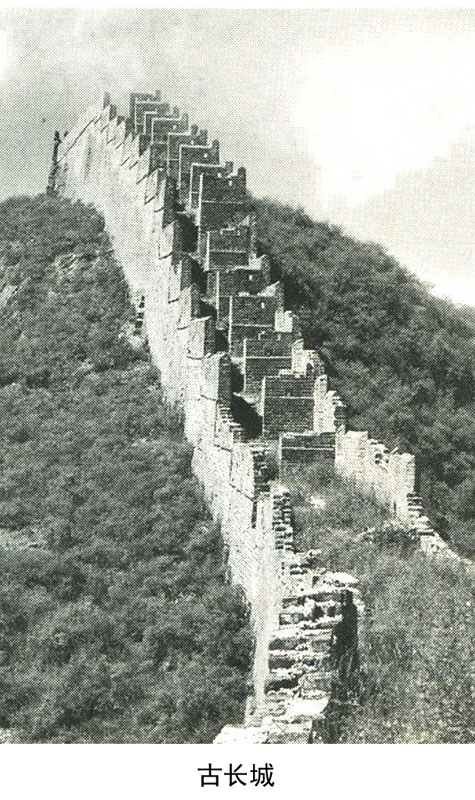

秦始皇统一六国后,派大将军蒙恬;以太子扶苏为监军,率领三十万大军,北击匈奴,占领了河南地区。为了进一步有效地防御匈奴奴隶主贵族的侵袭,便在战胜匈奴之后大规模地修筑长城,把从前秦、赵、燕三国修筑的长城进一步修葺、新筑,将北方的长城连接起来,长达一万多里,西起陇西部的临洮(今甘肃岷县境),东至辽东。从此,这一古代世界上最伟大的建筑工程——万里长城,便巍然雄峙在我们祖国土地的北疆了。

长城沿线,不是高山深沟,就是荒漠草原,施工是极其困难的。如像今天我们在居庸关八达岭上所看见的长城,砌墙的石条有的长达两米,重两千多斤,而且随山岭起伏筑墙,坡度十分陡峭,游人徒手上城已经感到困难,当时要把两千斤以上的大石块等材料运上去,其困难是可以想见的,为了完成这一艰巨的工程,秦始皇征用了大量的劳动力。当时除了军队之外,还把犯了过失的官史以及不遵照焚书令把藏书烧掉的人,都罚去修长城。至于征调的民夫,那就更不知其数了。可以说,长城上的每一撮土、每一块砖和石头,都浸润着古代劳动民众的血汗。

秦始皇修筑长城的人数究竟有多少?史书的记载不一。

一说为“三十万”。《史记·蒙恬列传》载:“秦已并天下,乃使蒙恬将三十万众北逐戎狄,收河南,筑长城。”

一说为“四十万”。桓谭《新论》载:“北蛮之先,与中国并,历年兹多,不可记也……夫以秦始皇之强,带甲四十万,不能窥河西,乃筑长城以分之。”

一说为“五十万”。《淮南子·人间训》载:“因发卒五十万,使蒙公、杨翁子将筑长城,西属流砂,北击辽水,东结朝鲜,中国内部,挽车而饷之。”

据此可知,修筑长城的人数起码在三十万以上。秦始皇要调动这么众多的劳动力,的确是不容易。这里固然有秦始皇带有强制性的组织手段,同时,也可能有民众抗御匈奴贵族侵扰的强烈愿望。倘若毫无民众自觉自愿的因素,建筑如此浩大的工程是不可能的。

长城的构造和用途

这条长城西起临洮,东至辽东,沿广阔的黄河,依峻峭的阴山,经蒙古草原,蜿蜒曲折,像一条巨龙盘旋在崇山峻岭之中。堡垒一个接着一个,看不到从哪里起,也望不见到何地终。宇宙航行员从月球回望地球时,长城是最明显的人工构造目标。

长城作为工程建筑体系是由关隘、城墙、城台、烽燧四部分组成的。关隘,也称关城,往往设在高山峡谷等险要处,扼守要冲,以极少兵力抵御较多敌人,达到“一夫当关,万夫莫开”的目的。城墙,是长城的立体,一般随地势而筑。城台,分墙台、敌台和战台三种。烽燧,也叫烟墩、烽火台。大部分建在高山顶上或平地转折处,专为传递军情之用。

从现在尚存的战国、秦汉时期长城的残迹上可以看得很清楚,长城城墙的构造,大多是用土筑或石砌成的。

墙身是城墙主要的部分,平均高约七点八米,凡是山冈陡峭的地方比较低一些,平坦的地方比较高一些。城墙内部比较低,外部比较高。墙基平均有六点五米宽,顶部只有五点八米。在墙身内部的一面,每隔不多远就有一个券门,即用砖石砌成的圆顶门,有石梯通到城墙顶上,守城士兵可以由此上下。墙身都是用整齐的条石砌成的,内部填满泥土石块,非常坚实。

城墙上海隔大约半里,有一个凸出墙外的台子,这种台子分作两种:一种叫做墙台,台面与城墙顶部高低差不多,只是凸出一部分于墙外,外边砌有垛口,台上还有遮蔽风雨的铺房。这种台子是巡逻放哨的地方。另一种叫做敌楼,分上下两层,下层有许多砖砌的小房间,可容十余人住宿,上层有射击和瞭望用的垛口。敌楼上还有燃放烟火的设备,专为传递军情用的,如遇有敌情,白天燃烟,夜间放火。

长城沿线还驻兵防守。秦始皇除了派大军驻守以外,还在长城沿线设立了陇西(今甘肃东南部)、北地(今甘肃东北部)、上郡(今陕西北部)、九原(今内蒙古自治区乌拉特旗一带)、云中(今内蒙古自治区托克托县东北)、雁门(今山西西北部)、代郡(今山西东北部及河北蔚县一带)、上谷(今河北西北部)、渔阳(今北京市区东北部地区)、右北平(今河北喜峰口至内蒙古自治区喀喇沁旗以南)、辽西(今河北东北部及辽宁辽河以西地方)、辽东(今辽宁东南部)十二个郡来管辖和开发长城沿线的地方,大量移民前往开垦,以保证边防的供应。

第二节 修建长城之意义

在评价秦始皇建造长城这一重大的政治、军事战略行动上,学术界是有不同看法的,笔者在这里对这些看法分别作些评述,并发表自己的浅见。

贯通东西成万里长城

长城的修筑,早在秦始皇前就开始了。这种看法是对的,但不能因此而贬低秦始皇的功绩。在战国时期,各大诸侯国为了军事上的需要,都在边境上筑有城墙。如赵国在南边为防齐、魏沿漳水筑赵长城,在北边为了防御匈奴贵族也筑有另一条赵长城。燕同在南边为防齐、赵筑有一条燕长城,在北边为了防东胡贵族也筑有另一条燕长城。魏国为了防秦沿洛水筑有魏长城。秦国在北边也筑有秦长城。秦始皇统一六国后,齐、韩、楚、魏之间的长城,不但失去了作用,而且有碍交通,所以秦始皇下令拆毁六国之间的长城及其关隘,以消除过去诸侯称雄割据的依据。秦国最早的一条长城,修筑在公元前408年,“堑洛”(《史记·六国年表》),沿洛河修城,是防魏国的。公元前324年,秦又筑洛河中游的长城“筑上郡塞”(《史记·张仪列传》),这是为防赵国的。(史念海:《黄河中游战国及秦时诸长城遗迹的探索》,《陕西师范大学学报》1978年第2期)秦昭襄王时,又在陇西、北地、上郡筑长城,是为了防匈奴的(《史记·匈奴列传》)。这一段长城起自临洮(甘肃岷县),向东而北,至今陕西安塞县境。分为两支:一支止于秦上郡治所肤施附近,一支达于内蒙古托古托县十二连城附近黄河岸旁。

秦始皇下令修的长城是以原有燕、赵、秦三国的北方长城为基础的,不仅把长城连成一线,而且还要扩大加固,完善长城的防御体系。其工程的宏伟是空前未有的。万里长城这样的伟大工程,虽然不是始于秦始皇,但是最后完成于秦始皇,千百年来人们总是把万里长城和秦始皇的名字连在一起,这表明秦始皇修万里长城是符合实际的。

防御匈奴贵族进犯

有的人常用现代战争的眼光来衡量,认为长城城墙起不了多大的防御作用。在古代还是主要以刀枪、弓箭、戈矛等武器作战的时候,城坚城高,据点固守,是具有重要作用的。古代有不少长期坚守城堡等待援军解围,或趁敌人疲乏打败围城敌军的战例。《墨子》说公输般还专门制造攻城的“云梯”,反映在军事学上的《孙膑兵法》把攻城看得很重要,分析难攻的城为“雄城”,易攻的城为“牝城”。特别是对付剽悍勇猛、行动快捷的骑兵,这种坚固的防御工事是非常必要的。万里长城建成后,秦始皇在长城一带派有重兵镇守,“暴师于外十余年,恬常居上郡统治之”。当时所修建的长城积极有效地抗御匈奴贵族的侵扰。汉代贾谊曾说:“胡人不敢南下而牧马,士不敢弯弓而报怨。”这就是说,长城的兴建,使秦王朝的武装力量,进可以攻,退可以守。这样使河北、陕西、甘肃、宁夏等地民众的生活获得了安定,生产得到了迅速发展。

历代各朝一再修复长城,是长城在军事上有积极防御作用的明证。秦以后的历代各朝也对长城极为重视,不断地维修加固。明代特别进行了大规模的维修整理。如果没有什么积极作用,为什么直到明代还要耗费巨资修建呢?秦代比起明代来,军事技术要落后得多。由此可以想见,秦代长城的作用要比明代更大些。这样,沿长城一带便形成了一系列重要关隘,如山海关、冷口、喜峰口、古北口、居庸关、张家口、平型关、雁门关、得胜关、杀虎口等,成为历代王朝抵御外族侵扰的重要防线和坚强的堡垒。以明代为例,长城沿线分成辽东、蓟、宣府、大同、山西、延绥、宁夏、固原和甘肃九个镇。每个镇设总兵,指挥本镇所属防务。由此可见,秦始皇修建的万里长城及其险要关口在军事上起了很好的防御作用。

修建长城必然要耗费巨大的人力、物力

有的论著说,秦始皇下令修建万里长城,这是一种不能容忍的残暴行为。当时在组织调动人民群众的过程中,那是带有极大的强制性的,为了完成这艰巨的工程,秦始皇征用了大量的劳动力,除了军队之外,还把犯了过失的官吏以及违反焚书令的人都罚去修长城。特别是,由于工程非常艰巨而劳动工具极为简单,医药卫生条件又差,发生为数不少的军民伤亡,也是不可避免的。但是,我们不能因为这些而抹杀秦始皇下令修建万里长城这个伟大工程的历史作用。可以这样说,长城上的每一撮工、每一块砖和石头,都浸润着古代劳动民众的血汗。广大民众付出了巨大的牺牲,直到西汉元帝时贾捐之上书中还称“长城之歌,至今未绝”(《汉书·贾捐之传》)。由此可见修筑长城使秦民蒙受了多大的灾难。千百年来流传着孟姜女的故事:在秦始皇修筑万里长城的时候,南方有一个名叫范杞梁(也有称万喜良)的人被抓到北方去修筑长城。他的妻子孟姜女日夜思念,决心到遥远的北方去寻找丈夫。她跋涉千山万水,历尽艰辛,终于来到了修筑长城的地方。但是,她的丈夫已经死了,而且被埋在长城里面。孟姜女非常悲痛,一连哭了三天三夜,哭得感动天地,长城竟然倒塌下来。

孟姜女的故事,显然是一种传说。《左传》上有这样的记载:“齐侯归,遇杞梁之妻于郊,使吊之。”说的是,早在秦始皇之前的春秋战国的时候,齐国有个名叫杞梁的人,在攻打莒国(今山东莒县)时战死,齐侯回来告诉了杞梁的妻子。杞梁妻听了这个噩耗,心情万分悲痛,哭吊于莒城之下。后来又传开说她把城墙哭塌了一块。传来传去,到了汉朝又把情节发展了,说什么孟姜女闻夫死,痛哭于莒城下,“内诚动人,道路过者,莫不为之挥涕,十日而城为之崩”(《烈女传》)。到了唐宋时代,又把颂扬一个忠于爱情的高贵品德的故事,干脆演变为孟姜女哭倒了长城,借以使人相信秦始皇修长城,实属“残暴不仁”。这些都是后来所编造的舞台艺术人物,并非原来的事实。硬把孟姜女之哭和秦始皇筑长城拉在一起,无非是说明秦始皇的残暴。

笔者认为,对秦始皇修筑长城中的所谓“残暴”要作具体的历史的分析。首先,要建造像长城这样空前的伟大工程,没有民众的支持是不可能的。人民群众要安居乐业,要发展生产,就要抗御匈奴的侵略,修筑长城与他们的心愿是一致的。从这个意义上讲,长城的确是中华民族的骄傲,是中华民族的象征。其次,对像孟姜女哭夫一类的传说,也要有所分析,在建筑长城中会有伤亡,而且是巨大的伤亡,那是自然的。但由于秦代是一个短命的王朝,后世的那些文人学士为了给新的主子脸上贴金,故意贬低秦始皇的业迹,也是有的。再说,秦始皇作为一个封建君王,他不可能也不会对民众采取说服教育的方法,修筑长城中有许多残暴的事也不值得大惊小怪。我们评论历史人物的历史事件,应该更多地看它的客观效果,而不是过分地追究其主观动机。从抗击匈奴的客观效果来看,秦始皇建造长城是起了巨大的历史作用的。

有一种说法:长城是中国长期封闭的象征。此言不确,无须多言,诸多历史事实证明,两千多年以来长城并没有阻断中原地区的汉族与周边地区少数民族的经济文化交流,而恰恰在短暂的十五年秦帝国促进了中国境内的民族大融合。

第三节 开辟大道

秦始皇统一中国以后,为了加强对全国的控制,使用了大量的劳动力修筑四通八达的大道。

修驰道

战国时代,各诸侯国为了封建割据,在各自的势力范围内及国家边境地区设堡垒、筑关塞、修堑堤。如楚国为了防韩、魏而修建方城,魏国为防秦而沿洛水筑魏长城,赵国为防魏齐而沿漳水筑赵长城,这些城墙在秦统一中国之后,却成了严重影响交通的障碍物。秦始皇下令“堕坏城郭,决通川防,夷去险阻”(《史记·秦始皇本纪》)。拆除了这些阻碍交通的关塞、堡垒和城墙,并决通那些以邻国为壑的不合理的堤防,消除了人为所制造的关隘和屏障。

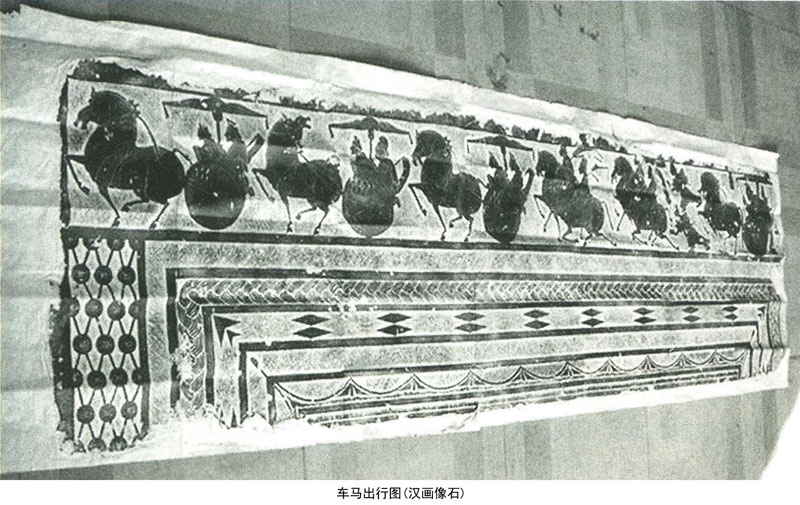

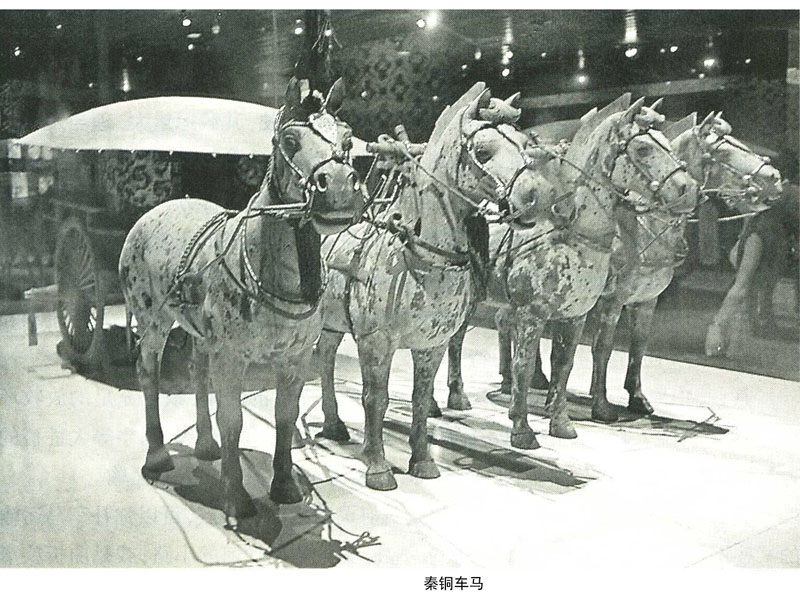

公元前219年,秦始皇下令修筑宽广的“驰道”。驰道以咸阳为中心,一条向东直通过去的齐、燕地区;一条向南直达过去的吴、楚地区。驰道宽三十丈,都用铁椎夯打牢固,驰道两旁,每隔三丈,植青松一株,掩映如盖。据《汉书·贾邹枚路传》记载贾山写的《至言》云:“(秦)为驰道于天下,东穷齐、燕,南极吴、楚,江湖之上,濒海之观毕至。道广五十步,三丈而树,厚筑其外,隐以金椎,树以青松,为驰道之丽至于此。”驰道以咸阳为中心,向东沿黄河南岸延伸,经三川郡(今洛阳)分两路,一路北上,过黄河,直达广阳郡(今北京),此路贯串原燕、赵腹地;另一路自三川郡东进至薛郡,再分两路,一北上,一南下。

九原直道

驰道的修筑给秦王朝的统治带来了方便,也为经济的发展带来了实效。在下令修驰道之后的第七年即公元前212年,秦始皇又下令修筑一条由咸阳直向北伸的“直道”。这条直道是由咸阳经过上郡(今陕西榆林东南)、云阳直达九原(今内蒙古包头市西北),全长达一千八百余里,是从秦朝首都咸阳至秦北方九原郡最近的道路。这条“直道”的修筑同长城的修筑一样,完全是为了防御北方匈奴侵扰的需要。统一中国后,北方仍不安宁,秦始皇派大将蒙恬率三十万大军北征,把匈奴驱逐到阴山山脉以北,并在这里设置九原郡,为了巩固这个地区,秦始皇又令蒙恬修筑“直道”。这条直道是反击侵扰的通道。司马迁考察北方时,曾走过这条直道,目睹当年蒙恬所建造的工程。他说:“吾适北边,自直道归,行观蒙恬所为秦筑长城亭障,堑山堙谷,通直道。”(《史记·蒙恬列传》)派蒙恬修筑直道,也反映出这条“直道”的军事目的。直道一半修筑在山岭上,一半修筑在平原草地上,沿途开山凿壁,填塞谷壑。尽管工程艰巨浩大,但是由于“直道”有这样重要的军事意义,所以工程进展很快,从始皇三十五年开始动工至秦始皇三十七年就完成,总共只用两年半的时间,在当时的条件下算是奇迹。

西南栈道

栈道又名“阁道”、“栈阁”,是在西南地区峭岩陡壁上凿孔架桥连阁而成的一种道路,战国时西南地区的重要交通要道。《战国策·秦策》载:“栈道千里,通于蜀汉。”秦始皇统一中国后,为了进一步密切巴蜀和西南地区的联系,又下令在原来栈道的基础上拓宽为五尺,又叫“五尺道”。《史记》载:“秦时常頞(音鄂)略通五尺道。”《索隐》:“谓栈道广五尺。”颜师古云:“其处险厄,故道才广五尺。”因为这条道较驰道窄,约有五尺宽,故称为“五尺道”。

杨越新道

这是沟通湖南、江西、广东、广西直达南海的“驰道”。这条驰道阔五丈,青松夹道,是南北交通的枢纽。也是秦王朝控制南中国的重要通道。秦二世时,南海剧任嚣召龙川令赵佗说:“闻陈胜作乱,豪杰叛秦,吾欲起兵,阻绝新道,番禺负险,可以为国。”(《水经·泿水注》)“阻绝新道”即“可以为国”,由此可见杨越新道的重要。

修路必建桥,当时秦始皇建造的桥梁或架在水上,或架空中以便通行。从桥的种类来看,有石桥、木桥。秦始皇还亲自率百官筑桥。有一次东巡,一条河水阳挡了去路,秦始皇便率百官各提一石以填之,很快就填满。“言秦始皇东巡所造”,故称“秦梁”。(《水经·济水注》)这当然只是为了起示范作用,目的是为了让人们对修建桥梁更重视起来。

秦始皇下令拆除阻碍交通的关塞、堡垒,并修筑了“驰道”、“直道”、西南栈道和杨越新道等,这就构成了以咸阳为中心的四通八达的道路网。这样,秦王朝就把各地紧密地联系在一起。交通是政治、经济的命脉,全国大道的开通,对于加强中央集权、巩固多民族国家的统一起了重要的作用。康有为曾说过:“罗马以其国地远之故,思控御之,乃最讲开通道路之法。凡得一国,必造大道焉,令各属地皆与京师通。其造中间道法,广大洁净,每石广数丈,大小不同,曲相衔接,而平滑如镜。其厚三尺,上下二层,上层合灰石为之,下层细沙作之。两穿石道,高于平地,以便民行。”(康有为:《罗马四论》,《新民丛报》第三年第十九号)这就是人们说的“条条道路通罗马”,秦始皇建造四通八达的大道,简直可以与罗马的大道媲美了。这对此后中国历史的影响也是巨大而深远的。

第四节 修筑直道的作用

对于直道以及其他驰道的作用,学者们大多持肯定的态度,不过也有某些不同意见。

巡视乎?防御乎?

修筑直道的目的是什么?主要说法有两种。一是“巡视”说,一是“防御”说。有的论著根据《史记》“始皇欲游天下,道九原”的记载,断定秦始皇修筑“直道”的目的是“欲游天下”。其实不完全是这样。当时,修筑这条路的目的,在于防御北方匈奴的侵扰。如果匈奴奴隶主贵族侵扰边境,秦军即可循这条“直道”由首都咸阳直达九原,迅速给以反击。修筑大道,开发交通,这是秦始皇巩固统一、加强控制的重要手段。大凡一个有所作为的皇帝要维护自己的统治,莫不如此。康有为以罗马为例说:“罗马以其国地远之故,思控御之,乃最讲开通道路之法。凡得一国,必造大道焉,令各属地皆与京师通。”(康有为:《罗马四论》,《新民丛报》第三年第十九号)秦始皇正是这样。当然,也不能排斥秦始皇巡视天下的目的。因为李斯上书时说过:“治驰道,兴游观,以见主之得意。”(《史记·李斯列传》)其实,秦始皇的修直道以防御匈奴与巡视天下是一致的。巡视天下并非一般人理解的游山玩水,而是为了加强对全国的控制,显然是有军事上的目的。

“车同轨”含义

为了配合驰道的修筑,秦王朝还统一了车轨,即统一车辆的轮距。范文澜在《中国通史》指出:“秦规定车宽六尺,一车可通行全国。”有的论著不同意这种说法,认为“车同轨”是说车辆的形制都要符合礼制法规”(谭世保:《秦始皇的“车同轨,书同文”新评》,《中山大学学报》1980年第4期)。此说根据不足。

当时各国车轨宽狭不同,造成了交通的不便。据出土的古代马车的实物测量来看,在河南出土的三辆殷代马车的轨宽分为2.15、2.4、2.17(米)。在陕西、北京、山东等地分别出土的三辆西周马车的轨宽为2.5、2.44、2.24(米)。春秋以后,马车的轨道明显变狭。河南陕县上村岭出土的五辆春秋马车的轨宽为1.8、1.84、1.66、2、1.64(米),河南辉县出土的四辆战国马车的轨宽为1.9、1.4、1.85、1.8(米)(引自《文物》1977年第5期《战车与车战》的“殷周时代车子各部分尺寸表”)。以上统计充分表明,战国以前马车的轨宽差异尚且如此之大,战国时期马车的轨宽差异之大更是可以想见。有的说,古书上没有一本书说过,由于各国的车轨宽狭不同,齐、燕的马车到了秦、楚就不能通行。这种说法未免太武断了。秦始皇推行“车同轨”,首先是一种经济交通的需要。范文澜的《中国通史》已明确指出:“战国时各国车轨宽狭不同,秦规定车宽六尺,一车可通行全国。”

“车同轨”主要是对驰道工程的要求,也就是要求有基本同样宽度的驰道。秦统一中国后,立即下令拆除阻碍交通的关塞、堡垒。公元前220年修建以首都咸阳为中心的驰道。据《汉书·贾邹枚路传》所载“道广五十步,三丈而树”。这是当时世界上修筑的最长的也是规格最高的道路。驰道宽五十步,夯筑得坚实平坦,每三丈植一株青松为道树。修筑道路有一定的宽度要求,行驶在道路上的车辆的轮距显然也有一定的宽度要求。

把“车同轨”仅看成是车辆的形制都要符合礼制法规的说法,显然是缺乏说服力的。

没有发展水上交通是失策吗?

有的学者还认为,当时借助风、水流等自然力行驶,其载运量大,理当发展水上交通,秦始皇只顾修筑大道,而没有发展水上交通,这是失策。笔者认为,不能这样苛求秦始皇。交通运输业是社会经济体系的重要组成部分,它通过各种运输工具和特定的线路使人员、货物实现移动,保证生产和消费的正常进行,对于国家的行政管理也起着重要的作用。虽然秦始皇不能像现代人那样如此深刻地认识交通运输的作用,但他从实践中感觉到交通的重要。在当时的条件下,人货流动和书信传递主要还是靠陆上运输,特别是靠人力运输。这是因为:

其一,中原地区由于人口稠密和受某些自然条件的限制,缺乏充足的放牧环境,所谓“内郡人众,水泉荐草不能相赡,地势温湿,不宜牛马”。马牛等大牲畜的数量较少,价格且贵,许多贫民无力饲养,也没有车辆,只得靠人力运输。

其二,人力运输虽然效率很低,但是具有灵活机动的特点,可以弥补车马运输的某些不足。例如,它对道路条件要求不高,无论崎岖坎坷的小路,或是曲折狭窄的里巷,都不妨碍挑担背负者行走。

正由于上述两方面的原因,大大超过人力搬运的车辆运输长期不能得到发展。秦始皇下令修筑四通八达的大道后,大量使用了车辆载运,交通运输业得到较大的发展。秦始皇所建立的陆上交通网,为后代的交通运输奠定了基础。此后的历代王朝,虽修筑一些“新道”,也不过是对秦汉陆上交通网所做的局部补充。汉代以后,交通设施的发展重心开始转移到水运方面,例如隋唐以降运河的开凿和使用等。因为水上运输超过车辆运输而要求秦始皇发展水上运输,这是不现实的。他下令修筑大道,以车辆载运来代替人力搬运,已是很大的进步了。

修建长城和开辟大道都与秦始皇的统一大业联系在一起的。没有国家的统一,就不可能修建绵绵万里的长城。战国时期,北方各国不是也修长城吗?但他们修建的规模、长度都是不能与秦长城相比的。而长城的修建和大道的开辟,又反过来巩固了统一。长城本身就有北拒匈奴、内联城内各地的作用,它是一种象征,似乎告诉当时的人们,“长城之内皆中国”,对各族民众起了一个团结和保护的作用。至于长城反映了古代劳动民众的伟大创造力,那更是不待言的。

秦始皇帝大传/郭志坤著.—上海:上海人民出版社,2012