三 百戏在秦

张宁

娱乐活动的开始应该是与人俱来的。那些落在历史文献中的只言片语,成为我们今天探寻历史的重要线索,把那些珍贵的文字拿出来一一回归到实物,虽然很难,却也乐在其中。秦百戏可资借鉴的文字很少,甚至《史记》中只有一句“二世做百戏俳优之观”,但已出土的壁画、画像石、砖瓦上的画面,告诉我们秦代百戏的种类就已有角抵、缘杆、扛鼎、俳优之多。当然,具体的表演方式,也只能借助近现代现存的形式去往回推测。

运动的形式和地域文化关系密切。秦来自西北,且长期与戎狄打交道,经常要为生活斗争,这就养成了他们抗争向上的习惯和强悍的民风,形成了他们对力量的原始崇拜。像角抵和扛鼎,都是力量型的运动。

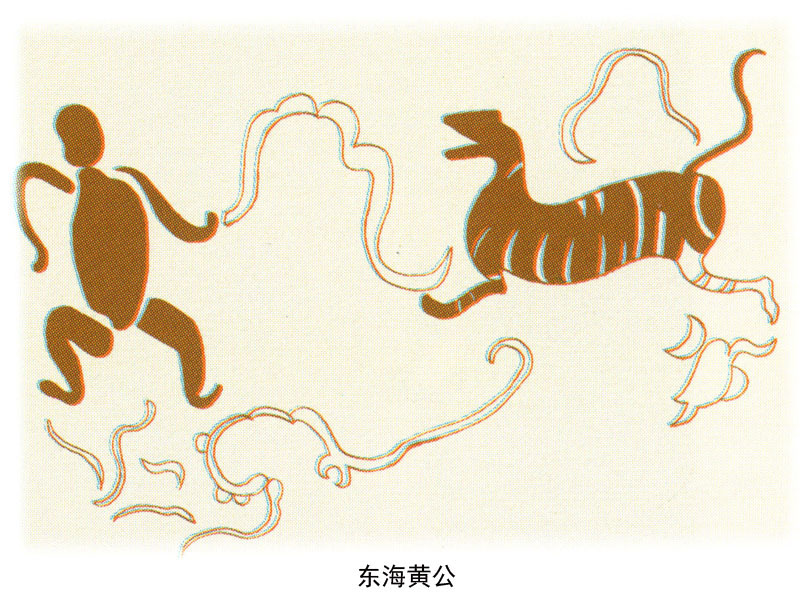

秦的角抵戏虽然盛行,但是留下来的只有零星的记录。有一出戏叫《东海黄公》,说的是秦朝末年,一个叫黄公的人能施法术,会降虎、蛇。后来东海一带出现了危害百姓的白虎,他被派去打虎,不幸法术失灵自己被虎所杀的故事。表演中的两个人,一个扮人,就是黄公,头裹红绸,身佩赤金刀;一个扮虎,身穿斑斓的虎皮。以人和虎相搏斗来演角抵戏,这属于化妆表演。一般角抵戏没有这样的装扮。

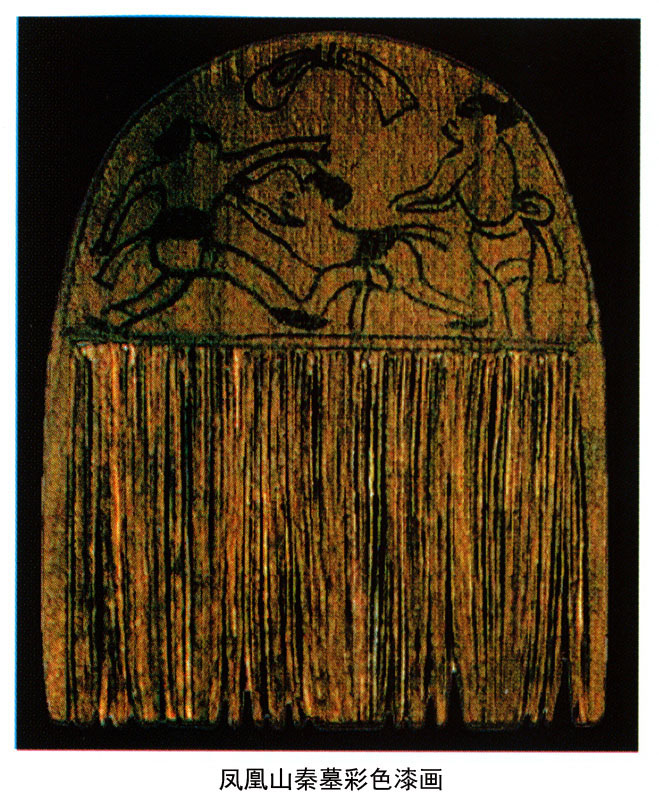

在考古发掘中也有角抵表演的发现,比如湖北江陵凤凰山秦墓中出土的彩色漆画,画面上有三名男子,上身赤裸,下身着短裙,腰间系带,装束和百戏俑坑中的俑一样。其中两人做出扑击的样子,另外一个人双手平伸,神情专注地看着他们,好像是裁判。用这样的题材作为装饰画,说明角抵在秦时已相当流行。

张衡的《西京记》描述的角抵表演是两个魁梧的壮汉,头上扎着朝天髻,赤裸着上身,盘旋着扑向对方,旁边还有人擂鼓助威,一场摔完,就敲锣打鼓一番,观看的人是里三层外三层,场面热闹非凡。此外,上世纪70年代,考古工作者在山东省临沂的银雀山汉墓中出土了一幅汉代帛画,画面中两个角抵者双臂伸开,怒目逼视作跃跃欲扑之状。画面左侧有一个旁观者,拱袖而立,可能是裁判。

至于缘杆的表演,我们还没有看到太多的资料,现在发现的咸阳秦三号宫殿遗址的廊墙上,有一幅宴饮图画的就是正在进行的缘杆表演。

扛鼎,古代人多喜欢以举鼎来显示威武有力。上至皇帝,下至百姓,都很喜欢这种猛力运动。秦武王就是其中之一。

秦武王(公元前328~公元前307年),秦惠文王之子,身高体壮,勇力超人,常常以与人斗力为乐。凡是勇力过人的人,他都提拔为将,放在身边。乌获和任鄙都以勇猛力大闻名并因此被提拔为将,享受高官厚禄。乌获惯使的兵器为一把铁戟,重180斤。在和韩国作战时,独入韩军,所向披靡,没有人敢挡他。也只可惜吃了太过勇猛的亏了,竟然从城墙上摔下来摔死了。齐国人孟说,力大无穷,据说陆行不怕虎狼,水行不避蛟龙,他要是发怒呐喊,会引起地动山摇。有次在外面看到两只野牛打架,就跑去拉架,一只手抓一只牛的犄角。一使劲,一只牛被摔倒爬不起来了,另一只牛还挣扎着想用角抵他。孟说大怒,左手按着牛头,右手一使劲,咔嚓一下,牛角被连根拔了出来。听说秦武王重用天下勇士,就跑到咸阳来了,秦武王一见非常喜欢,即任用为将,与乌获、任鄙享受一样的待遇。

秦武王在打通了通往周王朝的道路后,率领他的大力士们长驱直入来到洛阳游玩。见识了周天子的一列九鼎,赞叹不已。这九鼎据说是大禹收取天下九州的贡金铸成,每鼎代表一州,共有荆、梁、雍、豫、徐、青、扬、兖、冀九州,上面刻每个州的山川人物、土地贡赋。看到代表秦的雍州鼎时,武王说:“这是秦鼎了,寡人应该带回咸阳去。”又问守鼎的人:“这个鼎有人举起过吗?”守鼎人回答:“哪里有这等事,想都没有想过。这鼎重达千钧,谁能举得起呀!”钧,古时重量单位,一钧约等于30斤。秦时1斤约为现在250克左右,千钧大约750公斤,这可能也只是古人习惯的一种说法。但这里肯定不会是一般的重量。

看到这些鼎,武王兴趣大增,于是问任鄙、孟说:“你们也都号称是力士,能举起来吗?”任鄙知道武王个性,就婉言推辞:“臣只能举百钧之物。这鼎重千钧,我举不起来。”孟说却一掳袖子走到鼎前:“让我来试试,若举不起来,不要见怪啊。”说罢,束紧腰带,手抓两个鼎耳,大喝一声“起!”那口大鼎真的被他搬起半尺高。我们常说做事情非常费力是使出了吃奶的劲了,孟说当时使出的不只是吃奶的劲,连眼珠子都快迸出来了,鲜血直流。武王看了笑道:“你能把鼎举离地面,寡人还不如你吗?”任鄙劝道:“大王您是万乘之躯,不要轻易冒险。”武王固执不听,卸下锦袍玉带,束紧腰身,大踏步上前,任鄙拉着武王苦苦劝阻,武王生气地说:“你举不起来,是不是嫉妒寡人啊?”任鄙就不敢再劝了。武王伸手抓住鼎耳,心想:“孟说只能举离地面,我举起后应移动几步,才能显出高低。”于是,深吸一口气,使出平生力气,喝声:“起!”鼎被举起半尺,武王试着移动,不料左脚刚一松劲,右脚独力难支,身子一歪,鼎落了下来,正砸到右脚,武王惨叫一声,倒在地上。众人慌忙上前,费尽九牛二虎之力把鼎搬开,只见武王右脚脚骨已经被压碎,鲜血流了一滩。“武王绝髌”的成语就是这样来的。后来孟说被五马分尸,举家被杀;任鄙因为劝谏有功被奖励,升为汉中太守。

秦的力士,除上述之外,还有杜回、褒蛮子等人。

杜回,秦桓公时的大将,据说生得就像寺庙里的金刚似的,拳似铜钵,头发胡须都是卷曲的,身长一丈有余,力举千钧,惯使一柄开山大斧,重120斤,曾有过一日拳打五虎的经历,而且都被剥皮抽筋。秦晋交战时,杜回手执大斧,领300兵勇,连车马都不用,大踏步卷入晋军阵营,下砍马足,上劈甲将。晋兵从未见过这种阵势,看都看呆了,结果大败而归。晋国当时的领兵大将魏颗扎下营垒,一连3日,不敢出营。像杜回这样的人,不会轻易被打败,传说是魏颗得到仙人相助才逮着了杜回并将杜回斩首。这也是杜回鲁莽有余智谋不足所造成的后果。

还有一个叫做褒蛮子的,也是秦的一个骁勇战将,惯使一把80斤重的方天画戟。秦晋交战。据说一个回合就吓得晋国将士落荒而逃,可惜也是勇猛之人未免失之谋略,被人家一个计谋就收拾了,再喊叫要单挑也没人理会。

俳优,是古代的一种滑稽表演,像现在的单口相声。优可以算是最早的职业演艺人员,大概在周代时就出现了由贵族豢养的“优”,通常是身材矮小的男子,善于滑稽调笑。关于“优”的表演活动,史料中有比较多的记载和描述。比如《史记·滑稽列传》。滑稽,形容婉转自如。滑稽者,指他们的语言幽默,思维敏捷,能在谈笑间化解纷争,在嬉笑中实现劝谏。“齐髡以一言而罢长夜之饮,优孟以一言而恤故吏之家,优旃以一言而禁暴主之欲”,司马迁给淳于髡、优孟、优旃这样的滑稽之徒很高的赞誉,夸他们“不流世俗,不争势利”。

优旃是秦时著名的优人,凭着他的机敏灵活,深得当时皇帝的喜爱,更可贵的是,他心地善良,并不以自己得势去作威作福,而是经常做一些力所能及的好事。司马迁在《史记》里就记载了他的三件事。

有一次,秦始皇在宫中设置酒宴,君臣在里面欢歌畅饮。那天刚好风雨大作,殿内灯火通明,殿外风雨交加,那些站岗的卫士们冻得瑟瑟发抖。优旃看见了十分怜悯他们,对他们说:你们想要休息么?卫士们都说:当然非常希望。优旃说:好,如果我叫你们,你们要很快地答应我。过了一会儿,里面的人酒至半酣,看看秦始皇也兴致大好。优旃靠近栏杆大声喊道:卫士!卫土答道:有。旃说:你们虽然长得高大英武,但是有什么好处?还不是只能站在露天淋雨。我虽然长得矮小丑陋,却可以在这里安逸地休息喝酒。秦始皇是聪明人,又正值高兴,听到优旃的话,就让卫士减半轮流值班,大家就有了休息的机会。

秦始皇的好大喜功是出了名的,统一后他曾经想把苑囿扩大,西起雍(今陕西凤翔)和陈仓(今陕西宝鸡地区),东面延伸到函谷关(今河南灵宝),长达千里。优旃听后说:嗯,这样可太好了,有了这么辽阔的皇家苑囿,我们可以多放养些猛兽,如果以后有敌寇从东方进攻我们,就让那些麋鹿出击用犄角把他们抵跑。秦始皇一听,不禁大笑,于是就取消了建这个巨大苑囿的打算。

秦二世既是无能的,又是昏庸的,饱食终日无所事事,有一天他突发奇想,说要把咸阳城油漆一遍,尽管大家都觉得这个想法太荒诞,但都不敢说什么。优旃知道后,想了想去对二世说:哎呀太好了。皇上,您不说,我也想建议这样做。咱把城墙漆得油油光光的,苍蝇都把不住,更不要说敌人了,好得很。秦二世虽然荒淫无能,估计这点想象力还是有的,在一阵哈哈笑中也便打消了漆城的想法。

韩非曾做过一个形象的比喻,龙身上是有鳞的,如果逆着那些鳞,就会触怒龙,而招来大祸。皇帝的身上也是有鳞的,直面进谏,可能就会触到皇帝的逆鳞,换一种方式,目的可能就会达到。难怪人们常说“话有三说,巧说为妙”。对不能力取的,只好智取。

优人们用风趣幽默多少还贬损自己的语言,绕开了君臣之间的对立,委婉地提出建议或者意见,皇帝一般不予计较,有时还乐于接受。

正如兵马俑所起到的作用,百戏俑也以它特有的方式,记录着秦代历史中的另一个侧面,使秦的历史更加鲜活。

秦陵陶俑叙春秋/张宁著.—西安:西北大学出版社,2010.9