二 百戏与俑

张宁

军队要求的是整齐划一;文艺则要求多姿多彩。秦陵百戏俑代表的就是多姿多彩的形象,下面我们就可以分别看到已经出土的为数不多的几尊各自忙着的陶俑,不由得让人产生许多暇想。印象中的秦始皇应该是古板又无趣的人,可是谁不希望自己的生活活色生香呢?没有人甘于寂寞,帝王更是,所以,便有了这些活灵活现的百戏角色。这一瞬间的凝固,诠释了那一部分历史的全部。

让我们逐个来认识这6尊陶俑。

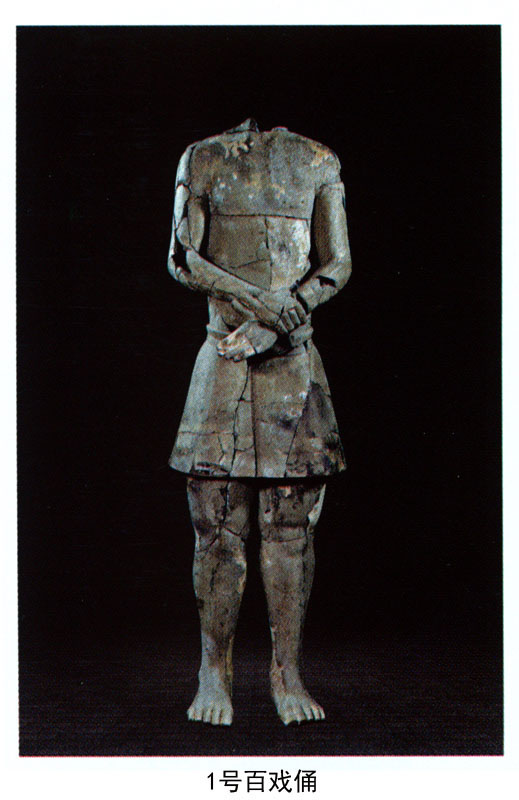

1号俑,形体适中,笔直站立,双腿左右分开,右手握住左腕,双臂交叉于腹前,左手拇指上翘,手掌平伸,掌心向内。整个身体造型显得修长匀称。身上没有发达的肌肉,但是圆润,结实,应该不是从事力量型的运动的。躯干的塑造手法很简洁,腿部膝关节形状、结构、皮肉的变化也交代得十分清楚;双脚上的细部刻画很逼真,好像透皮见骨一样;双手的指节的长短和粗细变化,指甲的大小,都非常写实。

看着他双腿紧绷,挺胸伫立的样子,不由人也会随着他憋住一口气,期待他做出精彩表演。是马戏?走钢丝?翻跟头?抑或一个动作结束后的敬礼?眼前幻化着,也只能是猜测,可惜他没有头,无法看到表情,他应该是愉快而自信的吧。

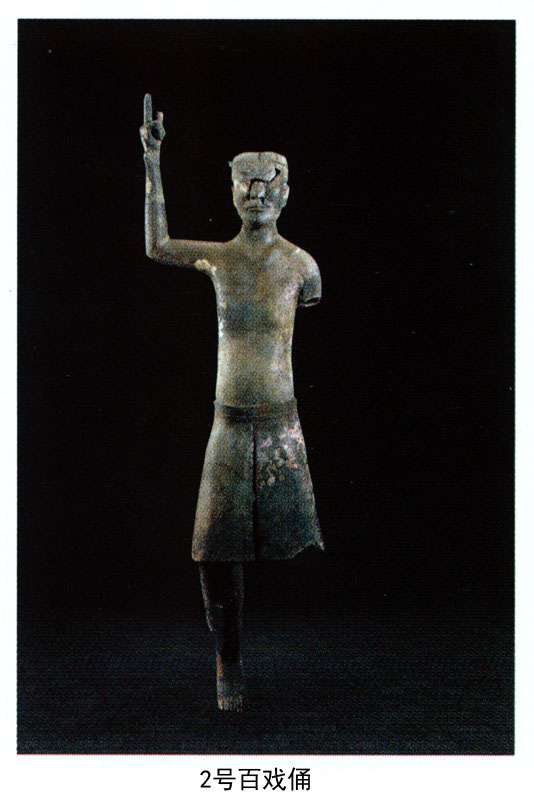

2号俑,身材匀称修长,昂首挺胸,目视前方,神情严肃。左臂、左腿残缺,右腿后曲,足尖点地。右臂向外打开,小臂垂直上举,食指上指,顶端有一个直径0.4厘米、深12厘米的小孔,孔内原来好像插有一个小棒之类的东西。拇指平伸,其余三个指头半握。整个造型的重心在左腿上,双臂一上一下,两腿一虚一实,充满了动感。残缺的造型如断臂维纳斯一样的诱惑,看他专心的样子,应该是正在表演吧。他缺失的左腿使我们无法准确判断他的动作,是跳跃的瞬间?还是一个跨步?举起的右臂旋转的是盘子?还是一方丝巾?或者只是一个摆臂?

旋盘,就是转盘子。这种技巧性比较高的表演在现代杂技中很常见。有直接用手转的,也有借助细棒来顶着转的,好像后者比较多一些,满舞台的盘子令人眼花缭乱的转动,甚至有人可以转动十几个盘子。

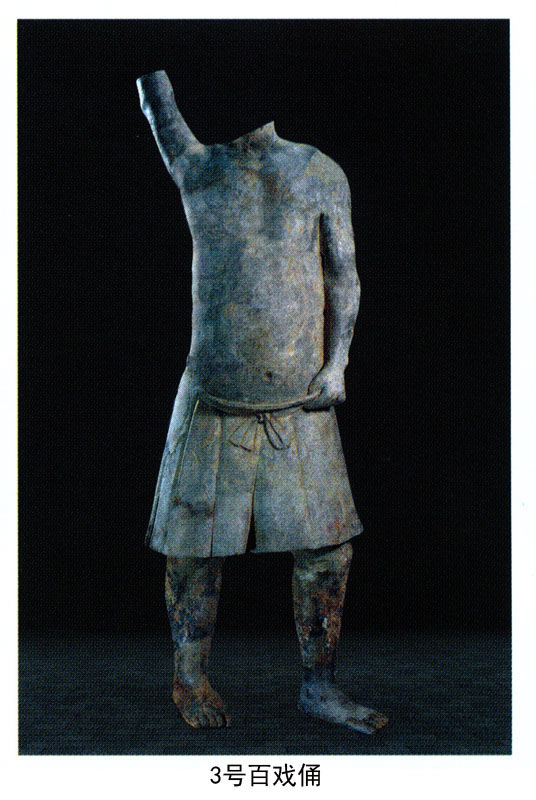

3号俑,形体高大健壮,姿态威武,胸部和双臂肌肉暴突,肋骨显现,腰粗肚圆,一条板带横系在脐下,是典型的肌肉男。右臂向上高举,左臂下垂,左手大拇指插入腰带内侧,其余四指弯曲抓住腰带。整个造型从上到下有一种流动的美感,高举过头的右臂,随身形流转的重心,右臂上一隆一隆的肌肉,凹陷的腰部,鼓突的小腹,铁柱般直立的右腿,紧绷而微弓的左腿,紧紧抓着腰带的左手,都说明他在酝酿着一种爆发。眼光流转间,会有他面部刚毅的神情,展示出的如健美运动员般漂亮的肌肉,却不只是展示了,那肌肉带给人的是一种力的想象,暗暗抓着腰带的左手,又为这样的动作使出了多少力气?

那上举的,是流行的鼎吧?别人要双手的,可是他却不屑,一只手轻松搞定。回转在他身边,不由想去捏捏那坚硬的肌肉,试试那种紧实的弹性,是否会有温暖的感觉。

上举重物,是一项很古老的运动。古希腊和罗马人都有过举石头等物来锻炼臂力的记录。古埃及也有法老们举重物锻炼身体的绘画。中国古代的扛鼎,也是这类运动。

鼎,最早是古代的一种炊器,和现在锅的作用一样。后来出现了用青铜铸造的,在有了夏禹铸九鼎的传说后,慢慢发展为和权利地位有关了,也越做越大,越来越重,成为国之重器。力能扛鼎,形容一个人力气很大。扛鼎,有时候不只是说力气,还说能力。

相传秦穆公为了吞并诸侯,在今天的临潼举办斗宝会,伍子胥把秦穆公设的千钧之鼎连举3次,威慑强秦。

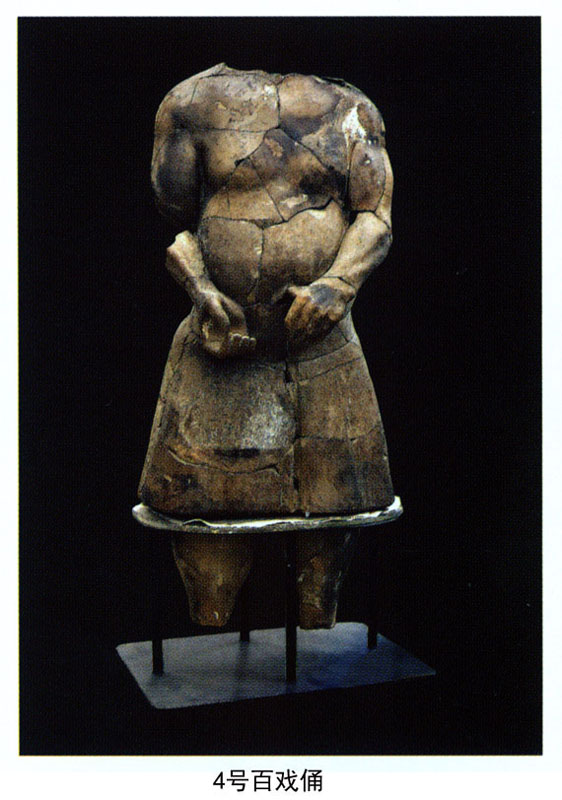

4号俑,肌肉发达,虎背熊腰,立如铁塔,是典型的大力士的形象。他双臂微向前举,双手置于腹前,右手掌心向上,左手掌心向下,双手半握拳,应该是握着一个东西的。虽然这个俑四肢粗壮,身躯健硕,但却没有臃肿笨拙的感觉,只让人觉得凛然不可侵犯。雕塑手法也很简洁,除了短裙上的几道褶皱外,就是以大块结实、坚硬的肌肉来显示人物力可拔山的壮士气度。他是什么表情呢?看他静,是如此的静,但又分明有一触即发的感觉。去碰他,不是以卵击石吗?他会以怎样的速度与力量出击?

角抵,该是需要如此的身体吧。

角抵应该是种酣畅淋漓的运动,势均力敌的两个人纠缠在一起搏斗时,定要调动全身的每一个细胞,把心里的自信全部宣泄出来。斗胜的一方,就是英雄。英雄情结,是每个人的心结。

角抵是力气的较量,取胜的基础是体能和力量。身强力壮是必须的,但是光有力气也不行,也要有必要的技巧。眼前,似乎可以看到宛若健身房里的器械训练的画面,那些远在两千多年以前的摔跤人在进行着原始的力量训练。爬绳子,举重,拉扯,抱东西,成千上万次的重复着,这样才能长出坚实的肌肉,捏一捏,一使劲,力气瞬间爆发出来,一举就可以把对手摔倒。

就是要经过这样每天不断的训练与比赛,才有机会给皇帝表演。皇帝若高兴了,会给出很多的赏赐,黄金白银,绫罗绸缎,这种荣耀,都是辛辛苦苦用汗水换来的。

角抵表演以它强烈的感染力与刺激性,一直都被大众喜欢。

晋代叫做相扑,唐代角抵和相扑并称。

明代以后盛行摔跤这一名称。尤其是满人入主中原之后,摔跤又被推向了一个崭新的高峰。当时,朝野上下,宫廷内外,喜欢摔跤的不计其数。有专门吃这碗饭为朝廷摔跤的,称为“官跤”,跤手名为“布库”,朝廷有专门机构管理布库以及一切有关事宜,名为“善扑营”。布库们按技术高下分一、二、三等,按等领钱粮。他们的任务就是研究跤法,练习摔跤,每年十二月二十三门在养心殿御前摔跤。故宫博物院珍藏着1幅乾隆年间绘制的《塞宴四事图》,“四事”之一就是摔跤。

从角抵到相扑,再到摔跤,这一盛行了数千年的中华民族传统竞技形式,就是这样源远流长,丰富多彩。

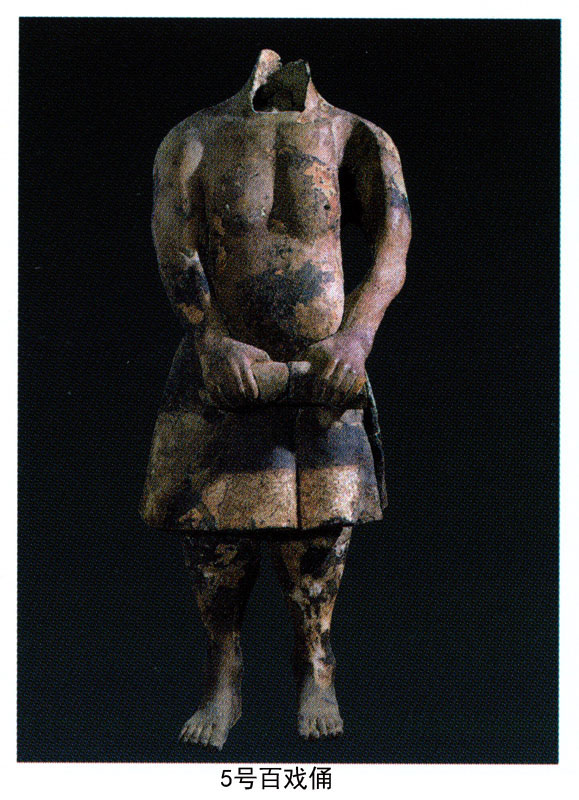

5号俑,是这几个陶俑中形体最高大魁伟的,肩宽,腰圆,四肢粗壮,胸肌发达,大臂上的二头肌一使劲好像都会上蹿下跳。肥大宽厚的双脚左右分开站立,稳如铁塔。他的短裙前面另有一块好像皮革制作的前搭,卷成半筒形,上端与腰带相连,裙带前后均有一处带花。俑的双手在身前握着那块方形的前搭。双臂看起来刚劲有力。在他的左臂与左肋之间有一圆柱形的洞,可能原来夹着一个木柱类的东西,直径大概10厘米左右,而且可能是从肩部以上一直通到脚下的。这铁塔似的身躯,往地上这么一戳,就像生了根的大树一样不可撼动,应该是寻橦表演的持杆者吧。他是牙关紧咬,屏气凝神的吧,通过紧抓着褡裢的双手把全身的力气都集中起来,聚集在左臂与身体之间,那根木棍上所变化出的神奇,会吸引多少人的眼球?

寻橦,也叫扶卢,百戏当中难度比较大的,需要技巧与力量结合。但是精彩程度也是远胜其他,相当于现在杂技中的高杆表演。一般的表演形式是由大力士扶着杆子,杆上有人在表演各种惊险刺激的动作。扶杆的形式好几种,有直接放在地上,由大力士抓着或者抱着。这种好像比较多,后来的杂技表演经常可以见到;有用额头顶着,这种样子记得在《三毛流浪记》里看到过。三毛跟着师傅在街头表演时就是这样的,当时很为杆子上面的人捏一把汗;有用手托着,这样好像还保险一点。不由得让人感叹:好手劲;有用牙齿托着,这个好佩服,那人得有铁齿钢牙,不过也未可知。现在吉尼斯纪录里不是有人用牙齿拖着汽车走吗?而且还不断有人尝试打破纪录,人的潜能真的无限;放在车上,这个比较保险。现在的四川省渠县三汇镇,有相当精彩的彩亭表演,就是这种。在一个表演平台上,竖立起一根铁杆,杆上支架横伸斜展,将故事中的人物、情节层叠3~5层,一般会有8米~10米的高度,有好几个人抬着,齐步慢行,上面的人舞袖摆手,翻转滚动,做着各种精彩的表演,那个亭子晃晃悠悠,似坠非坠,令观众们惊叹不已、赞不绝口。陕西省户县也有类似精彩的彩车表演,每年正月十五巡游演出,或是传统故事,或是现代传奇,内容丰富多彩。还有是放在肩上,这个现代的杂技中就有。这种表演有时是一个人顶杆,有时会是几个人。有段记载是关于隋朝的,有两个人在底下分别持杆,上面有人表演,在两个杆之间来回跳,十分惊险,相当于现在的空中飞人。唐朝的寻橦表演尤其受欢迎。杨贵妃曾令刘晏为当时知名的寻橦女艺人王大娘作诗。在《全唐诗》中屡次出现诗人对寻橦的描述,由此可见唐人对其的喜爱。

唐代王建还专门写过一首《寻橦歌》,描述表演时的情景:

人间百戏皆可学,寻橦不比诸余乐。

重梳短髻下金钿,红帽青巾各一边。

身轻足捷胜男子,绕竿四面争先缘。

习多倚附欹竿滑,上下蹁跹皆著袜。

翻身垂颈欲落地,却住把腰初似歇。

大竿百夫擎不起,袅袅半在青云里。

纤腰女儿不动容,戴行直舞一曲终。

回头但觉人眼见,矜难恐畏天无风。

险中更险何曾失,山鼠悬头猿挂膝。

小垂一手当舞盘,斜惨双蛾看落日。

斯须改变曲解新,贵欲欢他平地人。

散时满面生颜色,行步依前无气力。

在王建的《寻橦歌》中我们看见那些带着红帽子扎着绿头巾的女艺人们,围着长入青云的大竿上下攀爬,如山鼠悬首,如猿猴挂膝,险中更险却不曾有一丝闪失。

百戏俑所表现的应该是用手抱着杆子的吧。

6号俑,身材修长,肌肉圆润结实,左脚向前跨出半步,左腿微微弯曲,右腿绷直伫立。身体微微向左倾,左臂上举,右臂横屈在腹前,但整体造型和谐生动,伴随着姿态的不同,肌肉、筋骨也相应地变化,一切都合乎自然,有一种从左到右的变化过度。看他的身材,应该是技艺型的演员。只是左右手都缺失,那一瞬间他在做着什么样的动作呢?我们以为他是在走索。

走索,就是我们常看到的走钢丝。演员在架起的长短不等的绳索上,表演各种惊险的动作,有二人面对面行走,侧身而过,有在绳上自如的前俯后仰的,翻跟头的,跳跃踢腿的,还有故意忽然倒下用脚钩住绳索而不掉落的,惊险刺激,表演难度很大。唐文宗因为“恶其太险伤神,遂不复作”。让皇帝如此伤神,不一定就只是文宗皇帝心理承受能力差。据说唐代也只有宫廷的专门艺人才有这种技巧。唐玄宗的卫士胡嘉隐因为作了一首《绳伎赋》而一举成名,被提升为金吾卫仓曹参军。这种被皇家垄断的娱乐直至安史之乱后,才随着那些流落到民间的艺人们传开来。

2009年,新疆人艾斯凯尔在挑战吉尼斯纪录时,就是在福建太姥山山峰之间成功地完成了高空走钢丝表演。钢丝长度约500米,高度100米左右,在没有任何保护的情况下,进行了各种精彩而惊险的表演,真的是惊心动魄。

秦陵陶俑叙春秋/张宁著.—西安:西北大学出版社,2010.9