二 音乐和瑞禽

张宁

放在坑里的几种禽类,都是大家熟悉和喜欢且有着吉祥美好的寓意的,特别是天鹅、鹤和鸿雁。

天鹅,是古今中外的人都不吝溢美之词赞美的动物,借用法国著名作家布冯在他的《动物素描·天鹅》一文中的描述:天鹅举止优雅,形体漂亮与天性温和相得益彰;人人看了都觉得赏心悦目,它所到之处都增生光辉;我们喜爱它、欢迎它、欣赏它。没有哪种禽鸟像它这样招人爱怜;事实上,大自然对于任何禽类都没有赋予这么多高贵柔美的优点,它们是使我们想到大自然最迷人的作品,不仅外形优雅,身形丰腴,线条优美,晶莹洁白,动作柔曼、传伸,身姿时而生气勃勃,时而慵懒无力;而且天鹅身上的一切都散发着我们欣赏优雅和美丽时感到的那种畅快,那种迷醉。几乎小说、音乐、歌舞剧、绘画、雕塑等等,凡是表现美的地方,都会有天鹅高贵、圣洁的身影出现。

人们喜欢天鹅,不只是因为它优美的外形,还因为它对爱情的忠贞。天鹅是终身伴侣制,一对中一只死亡,另一只就会终生单独生活。

对美的东西的认同,古今中外都有很大的共性。秦人塑造天鹅,也是因为它美好的寓意。

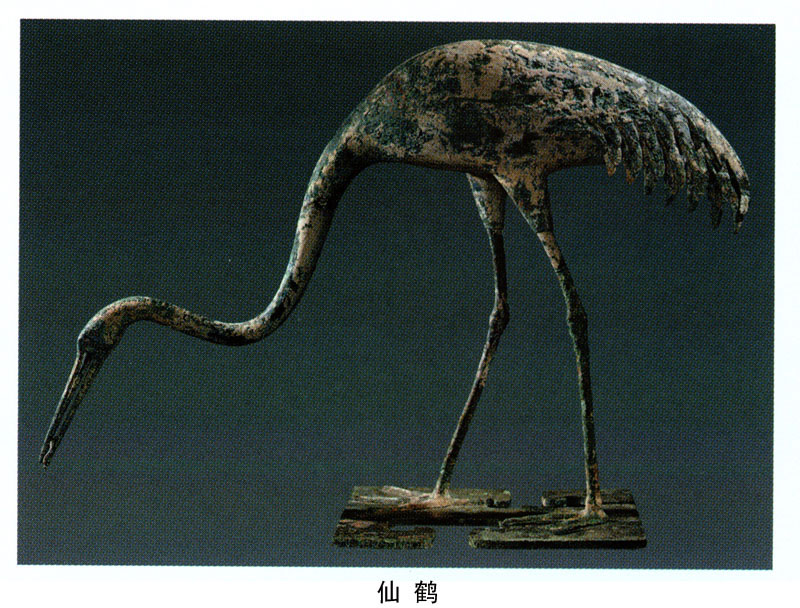

鹤,主要栖息在沼泽、浅滩、芦苇塘等湿地,以捕食小鱼虾、昆虫、蛙蚧、软体动物为主,也吃植物的根茎、种子、嫩芽。鹤善于奔驰飞翔,喜欢结群生活。它也是终身伴侣制,一对中如有一只不幸夭折,另一只至死不再择偶。

鹤的体态秀逸,雍容华贵,性情幽娴,走起路来昂首阔步,显出一副既骄矜又潇洒的神气。有很多成语和鹤有关,如鹤发童颜、鹤立鸡群、风声鹤唳等。鹤在中国文化中占着很重要的地位,与人的精神品格有密切的关系。鹤是长寿仙禽,具有仙风道骨,与龟一样被视为长寿之王,故后世常以“鹤寿”、“鹤龄”作为祝寿之词。鹤常和松画在一起,取名为“松鹤长春”、“鹤寿松龄”;鹤与龟画在一起,其吉祥意义是“龟鹤齐龄”、“龟鹤延年”。在很多道观里都可以看到有仙人骑鹤的雕像,中国对年长的人去世也称作“驾鹤西游”。

浮邱伯的《相鹤经》曰:鹤,阳鸟也,而游于阴,因金气,乘火精以自养。金数九,火数七,故鹤七年一小变,十六年一大变,百六十年变止,千六百年形定。体尚洁,故其色白;声闻天,故其头赤;食于水,故其喙长;栖于陆,故其足高;翔于云,故毛丰而肉疏。大喉以吐,修颈以纳新,故寿不可量。行必依洲渚,止不集林木,盖羽族之宗长,仙家之骐骥也。鹤之上相:隆鼻短口则少眠,高脚疏节则多力,露眼赤睛则视远,凤翼雀毛则喜飞,龟背鳖腹则能产,轻前重后则善舞,洪髀纤趾则能行。

鹤也是文人们的爱物,对鹤的描写有羽毛的颜色、行走的神态、飞行的身姿、起舞的身段。历史上还有很多关于鹤的故事、传说。这里我们只讲一个《左传》里面记载的卫懿公好鹤亡国的故事。

卫懿公是卫惠公的儿子,周惠王九年即位,在位9年,在位期间只是百般玩乐不思国政。因为鹤色洁形清,能鸣善舞,所以懿公非常喜欢。就像俗话说的“楚王好细腰,宫中多饿死”一样,因卫懿公喜欢养鹤,大家也都投其所好,千方百计地找鹤来进献,凡来献鹤的人,都有重赏。因此,就有了更多的人来献鹤以求取功名利禄,以致从苑囿到宫廷,处处养鹤,一时成患。卫懿公把鹤编队起名,由专人训练它们鸣叫和舞蹈。他还给鹤封有品位,供给俸禄,上等的供给与大夫一样的俸粮,次等的是和士一样的俸禄。养鹤训鹤的人也均加官晋爵。每逢出游,鹤也分班随从,给鹤还配有大夫一级官员才能乘坐的豪华车子。为了养鹤,每年耗费大量的钱财,这样就需要不断地向百姓横征暴敛,使人民饥寒交迫,怨声载道,甚至因此而亡国。有齐高帝《咏鹤诗》为证:

八风舞遥翮,九野弄清音。

一摧云间志,为君苑中禽。

鸿雁,一种候鸟,常栖息于旷野、河川、沼泽和湖泊的沿岸,以植物为主要食物,也吃少量的贝类。人们常常习惯称它们大雁。我们所常见的,一般都是动态的鸿雁,它们展开双翅,或排成人字形或一字形在天空中飞翔,那舒缓优美的样子不免使人精神振奋,心胸开阔。同样的,鸿雁也是入诗入画的常见的大型禽类,如无可奈何花落去,似曾相识雁归来;蜃楼百尺横沧海,雁字一行书绛霄;白犬吠风惊雁起,犹能一一旋成行;翩若惊鸿,婉若游龙;雁来惨淡沙场外,月出苍茫云海间……其间,有雄壮也有几分悲凉。

古人认为鸿雁具有仁、义、礼、智、信的品行,所以很喜欢它们。

有个鸿雁传书的故事,说的是汉武帝时,苏武出使匈奴,却被扣留在寒冷的贝加尔湖一带很多年。汉朝曾多次派使者要求匈奴释放苏武,匈奴单于却谎称苏武已经死了。和苏武一同出使匈奴的常惠设法秘密地见到了汉使者,说明了事情的真相,并让他去对单于说:苏武并没有死,我们天子在上林苑打猎时,射到一只鸿雁,雁足上系着一块帛书,上面说苏武正在北海(今贝加尔湖)牧羊。单于无法隐瞒,只得把苏武放归了汉朝。

这段故事虽然是汉代的,但习惯与经验的传承,是不会间断的。交通往来,书信传递,在古代应是一个很重要的问题。鸿雁在秦陵中被发现,说明秦人对这类禽鸟的喜爱。

水禽坑中的鸿雁,虽没有鹤与天鹅的优雅与美丽,但是它那憨态可掬的样子,一样让我们赞叹秦人的造型技巧。

可以看到,这些禽类都是具有祥瑞美好的寓意,秦陵附近有这些水禽陪葬,自然也是取其吉祥之意了。

古代人和自然界的接触更密切,与动物的相处更和谐自然,在长期的实践过程中,人们发现动物是可以训练的,鹦鹉学舌,是最普遍的例子。人们教动物说话、舞蹈、唱歌,是由来已久的事情了,现在马戏团的表演,就是这种活动的发展。

人们在长期的实践中,总结了很多的经验驯化动物。比如说想要教鹤舞蹈,就要先让鹤饿着,把食物放在开阔的地方,然后拍着巴掌招呼它,鹤就会鸣叫着拍打着翅膀奔过来,一扇一扇好像跳舞一样。时间长了习惯成自然,只要一拍巴掌,它就会做出舞蹈的样子,这种训练方法叫做食化。现在动物园训练动物也多采用这样的办法。那些驯兽师拿着食物,让动物做各种表演,做完一个动作就给点食物奖励,动物们形成习惯,只要一招呼,就会按人们的要求去做了。

古人认为音乐与自然只要应景,是可相通的,对动物也是一样,所以有很多关于动物感于音乐的故事。很多古籍都提到很早时候有个叫瓠巴的人会弹悠扬的琴曲,每当他弹琴的时候,水里的鱼都会跳出水面来听,鸟儿会随着起舞。伯牙更是著名的琴师,高山流水,伯牙断琴,都是脍炙人口的故事。俞伯牙的琴声太美妙了,以至于正在吃草料的马听到他的琴声都停止了进食而仰起头来静听他演奏。

对牛弹琴,是一个非常有名的关于音乐与动物的故事。对牛弹琴的这个人叫公明仪。公明仪是战国时期非常有名的琴家,很受当时人的喜欢。有一天,他携琴出门访友,经过一个山清水秀花草遍野的地方,不禁心旷神怡。看到不远处有头牛正在吃草,兴之所至,就想为牛弹奏一曲。于是,他抚弦弄琴,倾心演奏了一首高亢激越的曲子。可惜的是,牛只顾埋头大嚼青草,对琴声没一点反应。公明仪大为扫兴,转念一想,大概是牛不喜欢这个曲调吧,他换了一首曲子,结果牛照样没反应,还甩甩尾巴走开了。他又模仿蚊子嗡嗡的声音,牛便甩尾巴摇耳朵;模仿牛犊哞哞的叫声,牛便停止吃草,四处张望。牛对有些声音是有反应的使公明仪大喜:原来音乐真的是可以弹给任何生物听的。

传说古代有个很有名的乐师叫师旷,有一次和卫灵公去晋国,晋平公非常想听悲壮的曲子,师旷劝阻不住,没办法就给他演奏了。一段弹完,就见几只鹤从南边飞过来,先是聚集在门廊里,接着那些鹤也引颈长鸣,声闻于天,轻舒双翅,随着节拍舞蹈。这虽然不是发生在秦国的事情,但是鹤会被音乐感染,可以随声起舞,看来是真的了。

人类就是在一点一点的实践中,慢慢总结丰富的经验,再分门别类有选择地运用。看几位正在专心调试抚弄乐器的乐俑,想必他们就是对鹤、天鹅、鸿雁进行训练的专业人员了。虽然没有直接的资料来证明秦人在这方面取得的成绩,但是通过水禽坑出土的情况,我们可以想象当乐章奏起时,这些被训练过的禽鸟们嘹亮的鸣叫和翩跹的舞姿。

秦陵陶俑叙春秋/张宁著.—西安:西北大学出版社,2010.9