您现在的位置:首页 > 文献辑录 > 史著、史论 > 陕甘宁边区社会经济史(1937-1945)

第十一章 边区工业体系的建立(上)/第三节 边区的盐业/二

黄正林

二、边区盐业产区的分布、所有制形式

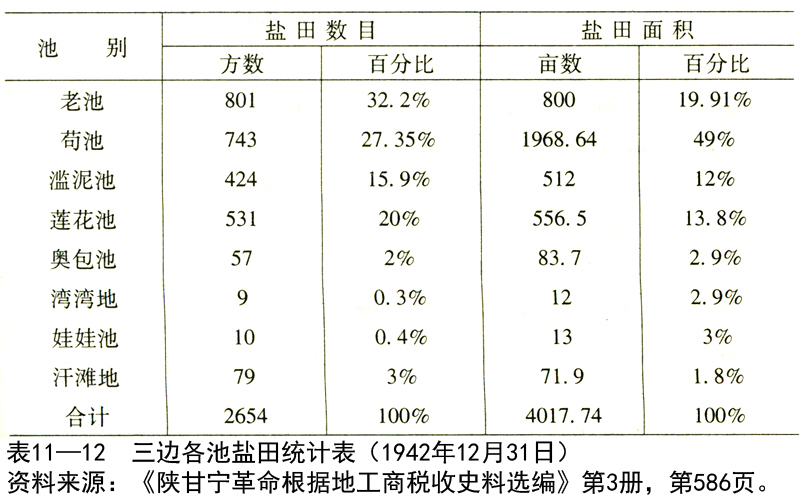

边区盐业是在传统盐业的基础上发展起来的。抗战时期,边区的盐业生产主要分布在三边分区的定边、盐池二县的北部,在长城以内的有老池、滥泥池、莲花池、娃娃池、湾湾地、红崖池、汗滩池、波罗池、盐场堡池等;在长城外的有苟池、阿波池、北大池等。此外,绥德分区也产盐,分布在子洲的三皇峁、驼尔巷;米脂的龙镇;吴旗的跑马泉;延川,靖边等地。就其质量而言,盐池、定边生产的池盐,粒大色白,称为大盐,质量比较好。绥德三皇峁、驼尔巷等地生产的井盐,颗粒较小,称为小盐,含硝较多,质量远远赶不上三边的大盐。边区食盐生产主要是三边的池盐,有8个主要盐池(如表11—12)。

表11—12的8个盐池中,是老池、苟池、滥泥池、莲花池四大盐池,占盐田总面积的94.7%。其中苟池面积最大,有1968亩,占49%,也是产盐量最多的池子,1942年的产量占总产量的60%。

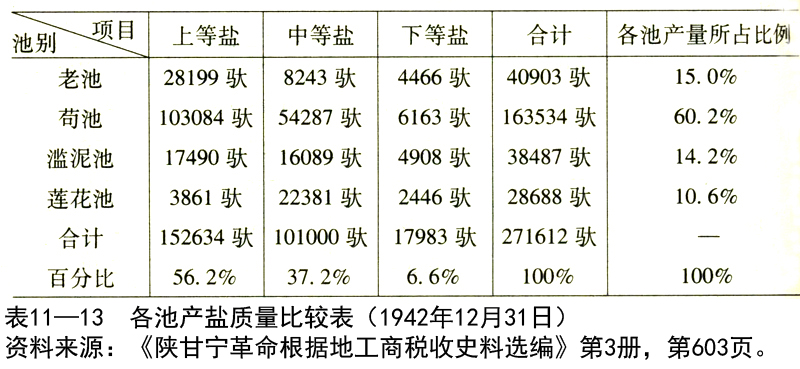

在盐业生产上,边区依然沿袭传统的生产技术,基本上靠天成盐。三边池盐的生产是冬季和春天将盐田修好,主要是清除盐田内的污泥,挖好行道,使雨水容易灌入盐田。通常是5月到9月是产盐期。5月落雨后,从盐池汲水灌入盐田约二三寸深,用水磨磨过一遍,日晒七八天至十四五天,结晶成盐。产盐受自然环境的影响很大,若天不下雨或晒盐时下雨,都不能产盐,气候变化过骤或吹风,都影响盐的质量。绥德井盐的生产是先掘好10—20丈深的盐井,汲出井水浇在盐田上,日晒后将盐田表面上一层土刮掉,在地上挖坑用水过滤,过滤后的盐水加火熬煮结晶即成盐。井盐生产成本高,工序多,产量低,有“一天一担水,一年一石盐”之称。①由于生产技术较低,边区食盐的质量也受到影响(表11—13)。

表11—13是1942年边区主要盐池产量与质量的统计表,从统计中我们可以看出边区生产的上等盐占56%,中等盐占37%,下等盐占约7%。食盐的合格率是比较高的,但高质量的食盐只占半数,不利于食盐的大量外销。

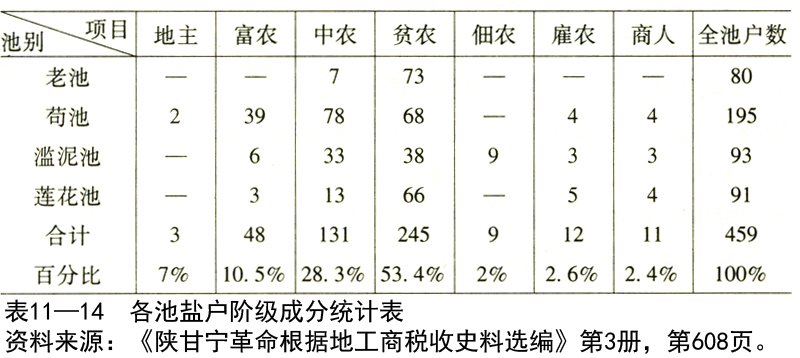

就所有制而言,边区的盐业经营中私有制和公有制两种成分并存。1940年以前,盐业还没有完全受到边区政府的重视,政府在三边设立了税务局,只管征收盐税,不管生产。1940年出现了盐荒,同时,边区遭到封锁后,食盐成为边区对外争取贸易平衡的主要物资,盐产的问题开始引起政府注意,政府委托军队在三边成立了盐务局。②盐务局成立后,将一部分盐田、盐坝收归公有,如三边盐池面积共2491方,合计3097亩,其中老池地亩和盐坝为公有制,苟池盐坝中有465方为蒙古族私人所有,其余为公有。滥泥池、莲花池地亩和盐坝完全属于私有。③绥德三皇峁盐井区有10里左右,盐井115处,盐田556垧;驼尔巷有井盐10处。两处盐井只有10处是边区部队和机关经营的,其余全系民营。④表11—14边区四大盐池盐户的阶级成分分析。

从四个盐池的阶级成分来看,边区的盐户主要是贫农和中农,这两个阶层占所有盐户的81.7%,其他阶层只占18.3%。原因是:第一,盐池县是1936年红军西征时解放的,一部分地主在苏维埃时期被消灭了。第二,皖南事变后,边区对开发食盐采取了鼓励政策,一些贫农、中农得到政府的贷款支持,如1942年颁布的《陕甘宁边区盐务局办理春季盐业贷款暂行办法》规定主要贷款给那些贫寒的盐户,⑤因此,在盐民中贫农、中农居多。

盐田的两种所有制并存,一方面政府可以有计划、有组织地生产食盐,以提高产量和质量,使盐业真正为经济建设发挥作用。另一方面,允许私有制的存在,不过多的损害地主的利益,有利于抗日民族统一战线。同时,给中下阶层的盐民实行贷款政策,有利于调动他们的生产积极性,增加边区的盐产量。

①边区贸易局:《边区食盐产收运销实况》1942年11月10日,《史料摘编·工业交通》第3编,第294页。

②《关于盐务问题的报告》1942年初,《史料摘编·工业交通》第3编,第296页。

③《陕甘宁革命根据地工商税收史料选编》第3册,第320—321页。

④西北局调查研究室:《边区经济情况简述》,1942年2月19日,《史料摘编·工业交通》第3编,第295页。

⑤《陕甘宁革命根据地工商税收史料选编》第3册,第58页。

陕甘宁边区社会经济史(1937—1945)/黄正林著,—北京:人民出版社,2006