楼兰遗址——古垃圾堆L.A.Ⅵ.ii中的发现

作者:奥雷尔·斯坦因(英)

汉文文书的宝库

比最后描述的小住宅重要得多的,是我在大垃圾堆L.A.Ⅵ.ii中碰到的宝库,它从Ⅵ向东一直延伸到“衙门”的最西部,与以前调查过的Ⅲ连成一片。长100英尺余,宽约50英尺。图19显示出它的清理过程。南边,4~5英尺高,向北逐渐降低,是一堆垃圾,主要由芦草和畜棚废物组成,包括大量马、驴和骆驼,以及少量绵羊的粪便。刚一开始发掘这个散发着刺鼻异味的粪场,就从南边得到了汉文木简和纸文书,以及其他小文物,数量越来越多。大部分是从距地面2~3英尺高的垃圾层中发现的,接近于现地面。这些物品显然是从附近的房间和公事房清扫出来,然后扔在先前堆积的垃圾上的。这堆垃圾中出土的这些相对罕见的文书,是否意味着这样一个时期,即那时此废弃的要塞已用作古贸易之路上的歇脚地,但有一段时间,却又变成了非常正式的活动场所?我们现在关于该地区当地历史的知识太不完整,不能作出任何肯定的回答。但当然很奇怪,从这堆垃圾中出土的纪年木简的年代限于很窄的范围之内,即公元264—270年,两片残纸文书的年代是公元312年。

垃圾经受住风蚀

对这堆垃圾的仔细清理足足花了我们两天时间。臭味依然刺鼻,冰冷的东北风不断将夹带着氨水味的细沙粒吹进眼和咽喉中,弄得我们苦不堪言。我们不可能将全部垃圾移走,只得在原地将它们翻了个遍。经过这番工作,垃圾堆自然松散开来。1914年2月我第二次访问这里时,发现垃圾实际上并没减少,表面也没有受到扰乱,尽管7年间风沙依旧从它上面吹过。这对我特别重要。这说明了这种垃圾抵御风沙的能力,特别当含有很厚的杂草时,它们很好地保护了我调查过的如此多的古代遗址中的重要古文物。

汉文木简的情况

这个垃圾堆很大,清理出的文物也相当多。其中最多的就是汉文木简和纸文书。前者我计算出大约是170枚,沙畹的《文书》中记录了其中的121枚,其余的是些小碎片或无法判读。它们大多数写在标准尺寸和形状的木条上,完整时长在9(又)1/4英寸和9(又)1/2英寸之间,宽在3/8英寸和1/2英寸之间。相当一部分有破裂的痕迹,可能是当“废纸”撕坏的,有的在当做点火的木片时烧坏了一头。

有题字的信盒盖子

具有特别古物意义的木文书是保存完好的矩形简,尺寸为3(又)3/16英寸×1(又)1/2英寸,它是写给“西域长史张先生”的,下面是寄信人的名字,上面是收信人的名字。从木简正面的题字和背面的凹缘看,它曾是一个小盒的盖子,盒子中曾装有一封官方书信。正面中心有一凹槽,现在是空的,用来放封泥;还有三条横线槽,与佉卢文矩形木文书的盖简极为相像。另一件类似的小木简,有两条线槽,封泥凹穴中还填着泥封,但印迹已不可辨认。正面上写着小盒的内容,是一个叫赵阿春(Chao A-chung)的人写的“私信”。此件小木简肯定曾是那个小盒的盖子。还有两件形状很相像的题字小木简,沙畹认为它们曾是一个信盒的盖和底,题字潦草,不能译解。

放木简的容器

但头两件木简使我充分相信我几年前提出的观点是对的。那时我推测:1901年在尼雅遗址首先发现的“我们的佉卢文木文书充分说明的聪明的捆绑方法和证明信件安全的泥封方式,源自中国”。后来发现的早得多的汉文木“信”充分证实了这一点。1901年发现的惟一一件写着汉文的矩形盖简,背面边缘下凹,中间突起,说明是一个盖子。后者的宽度约为1英寸,据此我推测,“通常这种宽度的木片,刚好能竖直插入盒中”。

汉文纸文书

除汉文木简外,还出土了将近60片纸文书,其中19片大而清晰的已包括在沙畹出版的书中。大部分纸片不能使用,可能是被当做真正的“废纸”而被撕碎和毁坏的。纸材无疑是从中国带过来的,因此这可以解释为什么在尼雅遗址,大约是相同时期废弃的住宅和垃圾堆中没有哪怕是最小的纸片。尼雅遗址在两边如此之远,且不在主要贸易道上。甚至在楼兰遗址,从有数片纸的背面写有不同手笔的字迹和至少有一张属官方性质看,对这种相当罕见的纸也许可以得出某些推论。

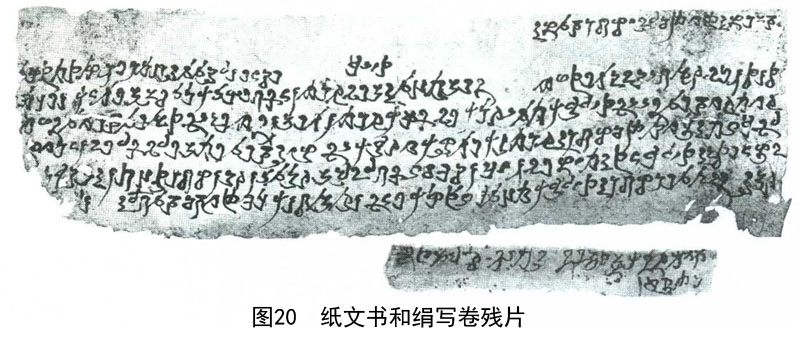

佉卢文木、纸、丝文书

与汉文文书的丰富形成鲜明对照,从这堆普通垃圾中出土的佉卢文文书数量很小。这种不均衡我认为与以L.A废墟为代表的要塞显然的中国性质很一致,也和它所从事交通和管理活动的中国性质十分一致。除4件佉卢文木简残片和3件写有佉卢文字的撕碎的小纸片外,还发现一件几乎是完整的大纸文书(图20,上)。形状与书写格式,与从尼雅遗址的一个珍贵的垃圾堆中发现的佉卢文皮文书极为相似。新鲜的是发现了一条精美的素绢(见图20,下),上面写着两行佉卢文。它是第一个关于中国古代文物传统的实物证明:丝绸是大约公元105年纸张发明以前使用的一种古代书写材料。这种材料就像佉卢文纸文书的材料一样,肯定来自中国。因此很值得注意的是,我后来发现的其他丝绸文书,其中两件分别是佉卢文和婆罗谜文,来自古代中国丝绸贸易所经敦煌以西沙漠的那条特别的道路沿线上的废烽燧。残文书具有一定意义,因为这张撕碎的纸片上,一边有写于敦煌的汉文书信,另一边写着三行佉卢文。

早期粟特语文书残片

这些大量写卷证实或扩展了我以前获得的考古知识。正当我为之高兴时,一张被撕碎的小纸片引起了我更大的兴趣(图21),它提出了一个新的问题。它只有4(又)1/2英寸长,最宽2英寸,上面保留着四行字的一小部分。这是一种真正的“未知”文字。显然是从右往左写,有些字明显使人想起阿拉米(Aramaic)语。显然,从如此微小的纸片上不可能希望搞出什么译文来。然而,这并不妨碍我本能地将此明显西方式的文字与古粟特人,甚或更远的伊朗人联系起来,他们可能沿着这条早期大道来到纺织丝绸的丝国赛里斯(Seres)。我没能预见4个月后在这条古代沙漠道路东边的一个废烽燧,又幸运地发现了大量用同一种文字书写的完整文书。更不用说我没能想到已故伊朗学者M.罗伯特·高索特先生具有的文献学方面的洞察力,他后来释读的一部分,证明是早期粟特文字和语言。

垃圾堆中各种遗物

垃圾层中混合着大量用旧的衣物、家具和各种器具残块,使所有这些各种各样的文书在被从邻房和公事房扫进垃圾堆时变得很平常。也许比其他任何事都生动,在此庄严的中国要塞,它们使我深刻认识到琐碎的真实的生活。但这里只要简述一下比较有意思的东西就够了。

陶片和铜片

L.A.Ⅵ.ii中发现的全部标本的特殊价值在于,由于与文书同处一层,年代范围相对简单,它们可以被精确地确定年代。此事实的重要性,对陶器和小金属器这种遗物尤为明显。由于质地坚硬,陶器和小金属器物也能从风蚀地表大量捡到,但这样发现的器物,必然缺乏确定年代的依据。因此当在Ⅵ.ii中发现它们与可精确确定年代的文书一同出现的,像那些有简单纹饰的陶片(图22),除其原有的意义外,又获得了一种考古学价值。那种黑或深灰色胎、表面饰以密集平行棱纹(即席纹)的硬陶片(见图22),与敦煌以西以北古代边境线上的汉代烽燧遗址中常见的陶器类型极为相似,可能实际上原是从那里带来的陶罐。小铜器中,可以特别提一下一件狮头(图23,右上)和模铸透雕饰件残块(见图23)。

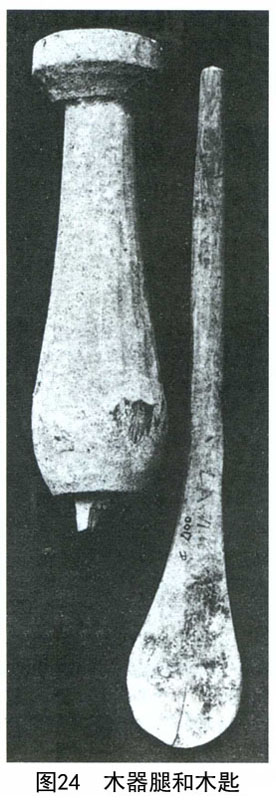

器具、鞋等遗物

木器中,一件家具的器腿、匙(图24)、刮刀和印盒,与尼雅遗址发现的很相似,可以单独挑出来叙述。漆器是一件残片,是一容器口沿,内面涂成深红色,无疑来自中国。同样很破旧的线鞋,很可能是从敦煌经过长途跋涉,穿过沙漠来到这里,最后安息于这个垃圾堆。因此它的制法与敦煌边境上的烽燧遗址发现的、似乎是汉代中国士兵常穿的鞋袜并大量抛弃的麻线鞋完全相同。但我必须指出,我在丹丹乌里克的一处废住宅发现了一只同类型的鞋,既然这样,此年代和地点使得认为它源于当地更加可能。皮鞋,我们可以可靠地认出是本土产品。最后一件标本是紫色的皮靴,很值得注意,因为在塔里木盆地的大部分绿洲中,这仍然是现代恰鲁克(chāruk)或靴子上所喜爱用的色彩。

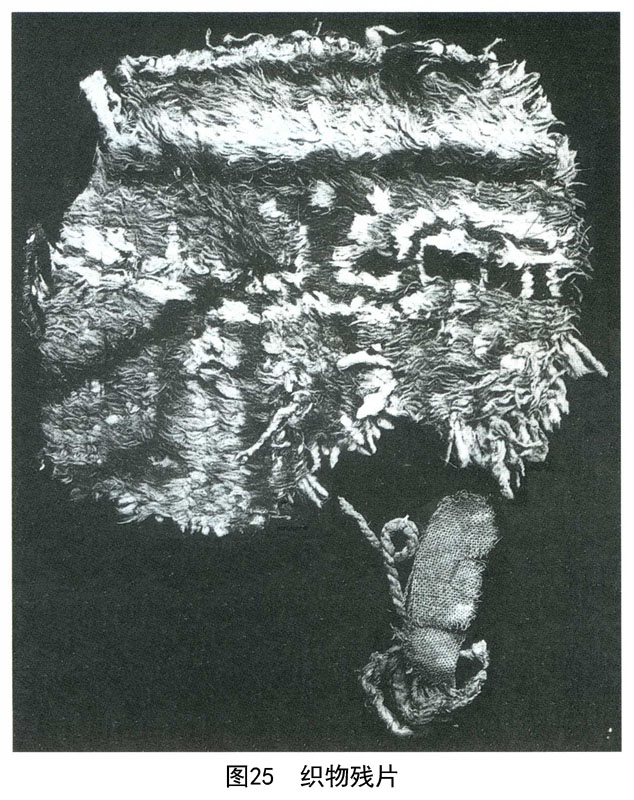

丝、羊毛、马毛等织物

大量织物中,以各色羊毛和丝绸最多,但麻和毡也有出现。小片织有人物的丝绸,图案富丽,织造细致。另一片重要织物是保存完好的绒面毛毯片(图25)。织法特别细腻,技法类似于现代日本的小地毯。楼兰地区一种罕见的材料是精心织就的马毛纱(见图25,右下)。无论如何,垃圾堆中有大量鱼骨,同时有大量羊、驴和骆驼骨。苇草团中没有麦和其他谷类植物的秸秆,这是很奇怪的,说明为人类提供食品和为动物提供草料的耕作区肯定离此很远。但发现了粟粒,后来在仔细检查墙上的抹泥时,发现其中有麦草。

从L.A.Ⅵ.ii发现的钱币的年代

在总结L.A.Ⅵ.ii的发现物之前,我可以简要地说说它提供的古币学证据。由于大量纪年汉语文书的发现,如前所述,我们能够把L.A.Ⅲ、Ⅴ和Ⅵ之间积聚的垃圾堆大体上归于公元3世纪下半叶和4世纪初期,因此它具有了特别的意义。Ⅴ和Ⅵ中发现的19枚中国铜钱中,有7枚五铢钱或这种钱的残片,1枚货泉钱,还有11枚图26中类型的剪轮钱。完整的五铢钱和这些通常被剪得很小的小钱所发现数量之比,实质上没有改变。如果我们将从Ⅲ和Ⅳ发现的钱币包括进来的话,总钱数分别上升为12枚和19枚。这里我们有清楚的考古证据,证明这种剪轮钱在公元3世纪后半叶一定已经广泛流通。同时并证明把在中国古币学中形象地称为“鹅眼”的这些薄钱币的传入,归到公元465年南朝废帝的短命统治和他的继承者这个观点是个误导。似乎有足够理由相信,中国钱币学家也认识到这些剪轮钱至少追溯到后汉的最后一个皇帝献帝年间,即公元189—220年。事实上,常量降低是这种准附属货币之源,其过程似乎在更早以前就开始了。

路经楼兰/(英)奥雷尔·斯坦因著;肖小勇等译.-桂林: 广西师范大学出版社, 2000;楼兰