楼兰遗址——调查废住宅L.A.Ⅱ~Ⅵ

作者:奥雷尔·斯坦因(英)

土坯建筑L.A.Ⅱ

调查完窣堵波南那处孤立的住宅之后,我让劳工们来到西南大建筑群。它们位于一台地上,最宽处约200码,离我后来调查证明是遗址中心的地方不远。四周是风蚀洼地,深12英尺或更深。由于上面许多废弃的建筑物对L.A.Ⅱ~Ⅵ的保护,才使这块地方没有被破坏成雅丹。主建筑物L.A.Ⅱ似乎原来有用土坯建成的牢固的方形围墙。此建筑物中,三个窄房间的厚墙仍保持着相当高度,如图15所示。在这里,我很容易地找到了赫定博士偶然发现汉文木简和纸文书的地点。最东最窄的那个房间,地面上覆盖着层层垃圾,赫定博士从垃圾中发现了42片窄木片,无疑是上述那种类型,还发现了约200片写有字的纸,大部分撕成了碎片。

垃圾堆的中文文书

第一次快速调查时我就发现,原来掩蔽得如此好的这个垃圾堆中的东西并未完全捡尽。尽管赫定说:“畜栏里的有用东西被筛得最后只剩下谷粒,一直到下面的硬地面为止,事实上我们已清理了内部的一切。”我还是在这里作了一番彻底搜寻,找到了大量写有字的纸和木片。其中许多(包括一件楔形佉卢文木简)是在仍有大约2英尺深的垃圾中发现的,赫定博士的人将它们挖出来,但并没有将其从这个小房间中移走。但在被扔到南面侵蚀坡上的垃圾中发现了更多,从这里最后发现了两包中文木简。薄者,是弯曲的木片,占大多数,显然是用规则的中文木简修整而成,以便再利用。这种古老木简材料的重新利用,是很经济的。这些木片的制作材料,似乎一般是柔韧平滑的木头,通常是某种针叶树,这种树在当地不能获得,这很好地解释了上述做法。

中文文书纪年为公元265—274年

值得注意的是,这里发现的中文文书中,有一封完整的写在纸上的书信,保持着原来的形状,卷成小卷,准备寄出。还有沙畹出版的文书中,署有年代的文书全都属于公元265—274年。就目前所知赫定发现的文书中,年代都在公元264—270年之间,只有一件例外。似乎可以可靠地推断,这个小房间就是在那个时期或稍后被填满了垃圾和“废纸”。

古衙门遗迹

发现于这里的文书和我在邻近的大垃圾层中清理出来的文书,普遍带有官方性质。从而可以肯定,我标为Ⅱ和Ⅲ的这组废住宅,是在这个要塞建立的中国行政总部的所在地。其规模和总体布局,使我回想起统治这块“新领土”及其以东地区的今天中国官员所居住的接待这些官员及其家属与随从、下属以及作为金库和行政仓库的衙门。相似之处如此明显,以致我的若羌劳工迅速而自然地就将L.A.Ⅱ称为“古城衙门”。

L.A.Ⅱ的土坯墙

废墟最醒目的部分,是宽大的T形墙,用大土坯砌成。它东—北—东至西—南—西方向长可150英尺,与其垂直的墙壁向东边延伸仍达105英尺。与此遗址中所有土坯建筑物的情况一样,下面垫有一层红柳枝构成地基。T形墙的前部(即竖墙),它的方向与盛行风向完全一致,这足以说明它为何没有被完全侵蚀掉。另一条墙形成T形的顶墙(即横墙),与盛行风向正好相对,被侵蚀得更为厉害,几乎完全没有了,只在两侧风蚀坡上剩下粗重的木头。这堵横墙原来还要向北—北—西延伸得远一些,这似乎是可能的。正是曾经紧靠此墙而建的建筑物提供了强大的抵抗力,才保护了遗迹未受到更强烈的侵蚀,这也是可能的。在此横墙的南—南—东端,以及在Ⅲ以南的相应位置(图16),散落在侵蚀坡上的木头特别粗大,说明两头的那些建筑可能是衙门主院两侧的厢房。但这毕竟只是一种推测。

窄房L.A.Ⅱ.ii~iv

三间狭窄的套房(图15)前面已经提过,由从L.A.Ⅱ的主墙伸出大约18英尺的横墙构成。南端已残,因而这些窄房的精确长度已不能确定。如图17所示,横墙尚存,最高达10英尺,厚度从3英尺到4英尺不等。除上文已经述及的堆积于Ⅱ.ii中的垃圾之外,这些小房间最古怪的特征就是都很狭窄,与隔墙的厚度特别不成比例。最东北的Ⅱ.ii,宽仅4英尺。其余两个为iii和iv,分别为9英尺6英寸和4英尺。由于没有特别的发现(3个房间中都没有任何发现),因此似乎难以猜测它们原来的建筑目的。但似乎也不像是用来居住的。考虑到墙壁不平常的厚度,我想它们也许是作为储藏室或牢房。显然,对于一个重要要塞上的古代中国衙门而言,二者都很需要,就像类似的现代建筑物中的一样。

在L.A.Ⅲ发现的木雕

标为L.A.Ⅲ(图16)的建筑遗迹,上文已经说明好像是“衙门”的西南厢房。大房的尺寸为35英尺×28英尺,木头和水平苇栅构成的墙壁,只在两侧可清楚看到,其余被严重地侵蚀掉了。但是,有一些柱子还直立着,其中两根肯定曾托着支撑屋顶的横梁,尚有13英尺高。此房是赫定博士找到的,他在房内或附近发现过一个保存很好的大陶罐,一件装饰木雕和他认为是二轮马车上的实心木车轮的东西。在留下的建筑木雕中,图17显示有圆形的木柱础,上有插槽,上面曾立有柱子。一根破裂得很厉害的双悬臂,上面肯定支有一根屋梁,从悬臂上还可能伸出两个涡形花样;两根旋制的支柱,刻有精细的装饰线条。所有这些木头,都是胡杨。

垃圾堆中发现的文书

在仔细清理几乎被完全侵蚀了的小房间时,我们找到两枚汉文木简,当搜索到西南相邻地面(最初我假定是此建筑的另一部分)时,突然发现了大量汉文文书和各种小文物。这样,在这里发现了大约37枚写有汉字的木简,还有两枚佉卢文木简小残片。各种小器物中,有一支青铜箭头,一件刷上红、黑漆的残木碗,一支可能用来写字的尖笔和一小块陶盘片,淡淡地饰着有绿色光泽的泥釉,类似中国汉代产品。事实上,我们在这里接触到了大垃圾堆Ⅵ的最东部,我们现在就要描述后来在这个大垃圾堆的发现。

住宅L.A.Ⅳ中的发现物

12月19日,清理完我们称为衙门的最后一个房间,我转到西南将近100码的较大住宅L.A.Ⅳ。它由许多房间组成。房间尺寸不等,最大达21英尺见方;房间以木头与竖置的红柳枝为墙。此外,在中部,有一组建造得较牢固的房间,夯筑或用木头和灰泥筑就。房中填满了高达3~4英尺的沙子。房i内部尺寸约为13英尺×12英尺,夯土墙约有3英尺厚,沿三面墙筑一低土平台,靠第四面墙建一土壁炉。内部布置,与我在尼雅遗址和在和田其他地方发掘过的许多古代住宅中发现的完全相似。邻房ii有点像小过厅,门旁尚保存有木框,此门通往中厅。在这里发现3枚矩形佉卢文双简。考虑到它们都位于3英尺高的沙上,而且几乎是在地表之上,它们的保存状况的确出奇的好。这部分是由于开始两件文书是用碎布包起来的。其中有结实的棉织物,其布料和密度都值得注意,原来可能是用作甲胄内的衬布。很清楚,这些佉卢文木简肯定是从墙或门上方的某个容器中掉落下来的。

L.A.Ⅳ的结构特点

红柳和芦苇编栅

中厅的尺寸为28英尺×21英尺,从规格和总的布置看,明显与现在新疆仍然流行的“阿依旺”式建筑相似。中心柱上仍安放着平坦、宽大的托架,托架上托着屋梁。东角用一种扶手隔出一块空地,目的不明。大房约22英尺见方,与东南墙相接,与其余房间不直接相连。从这个位置来看,也许可以假定相当于在塔里木盆地绿洲中富裕人家的住宅中当前常见的米合曼哈那(mihmān-khāna)即客厅。我们既没有在这里,也没有在中厅另一边的小室中发现任何东西。它们的墙壁,用成捆的红柳枝竖成框,然后用同样的材料水平连接到柱框上。红柳框中约2~3英寸宽的空间,用竖芦苇捆填封。墙的外表面,原来涂有泥,墙总厚约8英寸。这些墙对风蚀的抵御作用较强,尽管它们的构造十分简单。原因无疑是这种墙由于其紧密的组合和柔韧的柴捆,比固体土坯或优质编栅墙受风动流沙侵蚀作用的范围更小,事实上还能拦截流沙保护自己。

从住宅旁堆积的两小堆垃圾中又出土了一些器物。从中厅西门附近的垃圾堆中,发现了一枚矩形佉卢文下简残片和一件完整的汉文纸文书,记录着某位胡人奉献的各种丝绸贡物。另一个小垃圾堆在东北边,靠近室i。在那里发现了部分发白的楔形佉卢文下简和织得很好的毛布片。

L.A.Ⅳ.v发现的佉卢文文书

在此住宅西北角室以北约12码的一个被严重侵蚀的小台地上,散布着一堆木头,在这堆木头中发现了更丰富的文书。作为最后的遗迹,这堆木头所代表的小建筑原来的尺寸或形状,已不能弄清。这里紧靠地面的流沙被刮走后,发现了11枚佉卢文木简,其中6件长方形简,4件楔形简,1件矩形盖简。由于这些木简所处的位置长期暴露在外,几乎所有木简的表面都发白并已破裂。但是,大部分木简上的佉卢文字还能看出一部分,而且有几枚木简上还残留有清楚的书写的黑色字行。我当场就考证出,长方形简上书写的文字包含有账目或公事备忘录。在其中的一个中,我认为我辨认出了一份像是印度人名的名单,全都是所有格形式。

本土管理的证明

这次发现的佉卢文文书,加上在室ii和此住宅外面发现的佉卢文文书,足以使我当时就相信,此废墟不是中国官员的住处,而是本地官员的住宅。下文我将专门提到一些证据,说明很有可能在这里,中国在进行军事和政治控制的同时,并未干扰当地统治者手中的权利,让他们继续行使管理职能。第一个证据就是矩形双简所提供的。它的形状足以证明,它是全官方文书并注有日期,当考证起首的套语时,我发现正像尼雅遗址矩形双简中的一样,用国王(Mahārāja)的在位年号注明日期。但这枚双简上用以注明日期的国王的名字我后来读作杜卡伽(Dugaka),这个名字的格式与遥远的尼雅地区的文书中记录的统治者的名字完全不同。

除这些佉卢文木简外,从Ⅳ中还出土了大量织物碎片,包括制作精美的小块地毯,它破裂成几块碎片,织着精美的彩色图案,这里还发现一根有趣的木棒,好像是一驮畜的鞍具,但确切用途还没有确定。

住宅L.A.Ⅴ中的发现物

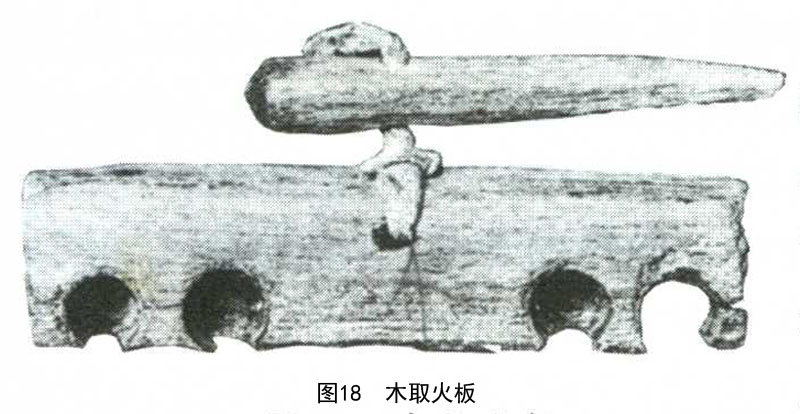

接下来清理的废城,是小住宅V,位于L.A.Ⅲ以北大约20码。房屋用木头和水平的芦苇栅建成,侵蚀严重,地面上覆沙只有2英尺或不到2英尺深。所以在最南室发现的3枚佉卢文木简均表面发白、字迹漫漶就不奇怪了。然而在从这里发现的一枚小木印上,凸起的汉字保存得非常好,写着其原户主的名址。发现于此的汉文木简,上面的文字也保存良好。从邻院薄薄的一层垃圾中,除一枚汉文木简和两枚佉卢文木简外,我们还发现了一件保存极好的木取火板(图18)。

木取火板

取火板沿一侧有四个烧焦的凹坑或“火床”,有些部分下陷至木板厚度的中间,与木边以浅凹槽相连,火花通过凹槽能够点着火绒。取火板有一中心孔,孔中穿一条白皮带,皮带上系着一根非常硬的小木钉。木钉的一头削尖,另一头呈圆锥形,正与凹坑相合。圆锥头有火烧的痕迹,显然曾在凹坑中旋过。这根木钉可能是用一根旧“雄”取火棒削成,然后用白皮带系到此“雌”取火板上,以使取火板便于固定在墙上。我曾在别的地方提到过,这个取火板和从敦煌边境到法哈特伯克亚依拉克其他遗址发现的类似物品证明,这种原始的取火技术,在纪元初期,曾流行于中国以西所有地区。

篱笆围墙

就在L.A.Ⅴ西南,能找到一道用红柳枝做成的篱笆,围成矩形围墙,长约40英尺。其外面有几个小围栏,可能是用来关马或牛。在稍正式一些的住宅Ⅵ(见第三节)附近,粗糙地建有篱笆墙。在小室i,风已将中心地面吹净,但四角尚有很薄的沙,在西南角残存有一件单独的矩形盏简,已经发白并破裂。墙上的泥灰已完全消失,木框几乎不存。

路经楼兰/(英)奥雷尔·斯坦因著;肖小勇等译.-桂林: 广西师范大学出版社, 2000;楼兰