楼兰遗址——一处佛寺遗迹

作者:奥雷尔·斯坦因(英)

未再找到建筑遗迹

咸泉无冰

到12月22日傍晚,古城堡的所有废墟已清理完毕。我曾将木拉和其他人派出去寻找更多的废墟,并许诺如有新的发现将付给优厚报酬。但就像我自己在北方的探察一样,他们在L.A附近没有发现任何有待发掘的建筑遗迹。我1914年的重新调查表明,就东北方更远一些的地方而言,这个报告并不完全正确。然而当时,我几乎感到有理由宽慰了,因为我们冰的供给正迅速减少,而且测量员从西组废墟(我标为L.B)回来时带给我的消息告诉我,有好几天的工作正在那里等着我。当带着骆驼到库鲁克塔格山脚的“英布拉克”泉去的托乎提阿洪12月22日傍晚回来报告说那里的水是如此之咸,以致实际上还没有结冰时,我对是否还有足够的余裕时间来发掘西组废墟深感焦虑。更何况天气如此寒冷,我最小的温度计记录到那天早晨的温度是华氏零下46度。因为同样原因,甚至连已经十天没喝过水的骆驼,也拒绝触及那里的水。因此,随着从那口泉水获取冰块希望的破灭,加上对支持了如此长时间的骆驼的担心,我对托乎提阿洪在遗址西部的两天探察,没有发现更多的废墟并不感到十分遗憾。

前往L.B遗址

当晚,我派去中转库取储备的冰和补给品的骆驼恰好回来了。由于它们的帮助,第二天将营地迁到西组废墟成为可能。由于距离不过8英里,我得以利用整个上午来仔细检查和测量上文描述过的那座废窣堵波,并让大家将我们已经清理过的遗迹回填,以利于保护。

途中的废窣堵波

步行去新营地的路上,大家都背负着重物,被几乎是横亘在前面的连续雅丹的陡脊和犁沟弄得很苦。路上我得以考察了曾指引我们来到遗址的第一个路标——废弃的窣堵波(图8)。它已被风蚀严重破坏,但方形塔基的上两层和圆柱形穹隆顶的基脚还能清楚看出。最底层只能从东南角艰难地找到,因为下方的泥土已被风蚀掉,大部分建筑已滑落了。塔基底部大约40英尺见方;废墟总高,包括剩余的圆柱形穹隆顶,从基座的第一层顶部量起大约是34英尺。这里基座的各层围着一个核心,建成分离的同心层。这相当于圆柱形上部构造,直径17英尺,在这里可从暴露的北角清楚辨认出来。建筑的核心中,插着一个加固木框。土坯的平均尺寸与前面发现的相同。

废墟群L.B.Ⅰ~Ⅲ

12月24日一早,工作从一小组废墟L.B.Ⅰ~Ⅲ开始。这组废墟包括一座小佛寺,赫定博士队伍中的一个人1900年3月偶然发现了它,他自己第二年从那里带走了许多精美的木雕。他当时从设在东组的营地出发对它进行考察,因此时间非常有限,往来只有数小时。这就留下了在这里有进一步发现的希望,而结果也并没有使我失望。除被侵蚀严重毁坏的寺庙遗迹L.B.Ⅱ外,还有两个较大的建筑物,分别是Ⅰ和Ⅲ,它们在寺庙东北和西南两边,显然是住宅(图35)。整组废墟位于一岛形台地的顶上。台地长约250英尺,高出脚下的风蚀洼地足有28英尺。

L.B.Ⅰ的木料与编栅墙

清理住宅Ⅰ的主要意义在于,能够研究其木料和编栅墙的详细构造。在尺寸为36英尺×20英尺的大房中,西北和西南墙只剩下约1英尺高。但东北和东南墙在早些时候向外坍塌了,平躺在地上,因此没有被侵蚀。墙体有一个用木柱构成的框架,在基木上每隔15~21英寸插入一个柱子。柱子上固定着制作很好的编栅。编栅由水平放置的芦苇捆构成,两面敷以一层灰泥,总厚达8英寸。柱和在同一室中发现的一根直径1英尺5英寸的粗大木台柱,表明此房的高度曾有约10英尺,这个建筑物肯定在其被遗弃后彻底清扫过,因为尽管塌墙提供了良好的覆盖,但在这里却什么也没发现。

废住宅L.B.Ⅲ中的发现物

清理废墟Ⅲ(图35)时,结果稍好一些。这处废墟位于西南约90英尺,只有三个房间,用木头和编栅筑成,在一层很薄的覆沙下还能辨识出来。但在东面侵蚀坡上有一些粗重的基木,表明此建筑物原来肯定比较大。这里的编栅由下面水平放置的芦苇捆和上部呈斜角织成的红柳席子构成。大房中有一根八角形木柱曾支撑着屋顶。除一些小青铜器和料器,许多丝、毛和毡织物碎片和3枚中国汉式铜钱外,这里还发现有许多残木片,它们属于同一个大木衣柜或碗柜。此柜有四条高腿,装饰以浮雕。此碗柜无疑是用来存放食物的。有四朵花瓣的蔷薇结形成装饰性的菱形图案,这种图案雕刻成浅浮雕。

寺庙L.B.Ⅱ的装饰木制品

我发现其他具有艺术意义制品的希望,在我一开始清理一堆木头时就实现了。这堆木料覆盖在小风蚀台地的中央,标出了上文提到的寺庙Ⅱ的位置(图35)。在台地顶上的木制品实际上没有任何沙子的保护,仍保持着赫定博士的人留下的样子。其中有雕板和柱子,至少还部分保留着其设计很好的浮雕花卉装饰。其他一些,由于完全暴露在外,长久的风吹日晒,已使木头的表面变成白色,并严重破裂。但即使在如此变形了的雕刻品中,我还是看到有些花形装饰品,与犍陀罗雕塑①相似。

我正感到心满意足,这时在台地(图36)东南面的风蚀斜坡上,积聚了三四英尺高的沙子,在这堆沙子中的一堆废弃物中,显露出大量精细的装饰木雕片。其中有些横梁或柱子,从其不一般的尺寸就能马上认出是寺庙的墙壁装饰。此寺庙一定主要由木料建成,这能从大量透雕木板块推断出来。许多透雕木板上显示有优美粗犷的图案,显然这些木板曾装在墙体上用来透光的地方。

L.B.Ⅱ的建筑遗迹

东南和东北边的基木(图35)还保持在台地顶上原来的位置,尺寸分别是19(又)1/2英尺和18(又)1/2英尺。它们表明这个寺庙大致呈方形,规模不大。两根基木在角上,用鸠尾榫接合。在东南基木的前面,一度支撑墙体的木框尚在,部分伸出风蚀坡外,就像是经过数世纪的暴露后被风吹倒的样子。图36的前景中将它显示了出来。曾托着屋顶的横梁有17(又)1/2英尺长,仍然完好无损,用暗榫与柱子接合。横梁东头的两根木柱仍接合在它们的暗榫中,并用水平连木结合在原来的位置上(见图36)。横梁两侧相隔5英尺8英寸的两个暗榫,显现出了其侧旁一扇门的门框位置,与精致的保护得很好的横木一样,它们也有斜接头,上面有涡卷形雕饰。这两个暗榫长度与此门的宽度完全相合。很可能,此横木曾用作此门上面的过梁。

雕塑品

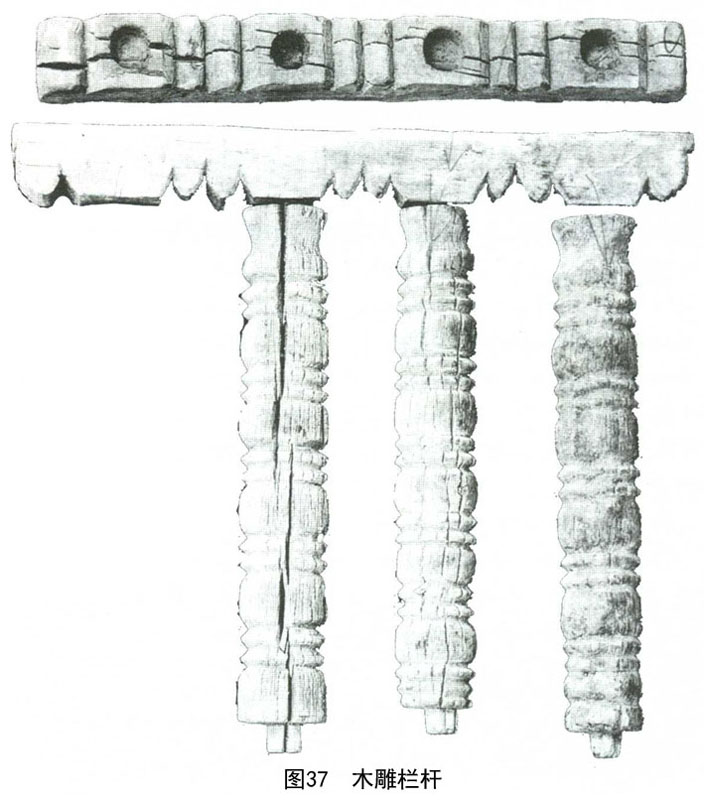

我未能找到任何表明是寺庙内部建筑组成部分的迹象,原因之一是,遗迹被严重扰乱了。②无论如何,可以推测精细的用车床旋制的栏杆和它们先前支撑的扶手(图37),曾是用来围绕寺庙内部的某部分空间的,很可能就是围绕崇拜物。寺庙内一定曾有肖像可以认为是肯定的,无论如何还是有几件文物可以证明。这些文物是:一条雕刻成圆雕或高浮雕的木手臂和两小块灰泥浮雕。其中一块可能是一大型灰泥像的部分头饰,而另一块可能属于一大型浮雕光轮的火焰边,从和田到敦煌唐代的佛像背后常见这种光轮。木手臂的表面由于暴露在外遭受了严重毁坏,不能确定它原来是否涂有或覆盖着灰泥。但是,如果可以斗胆作出推测的话,这个紧握着的手竟奇异地与天王(Lokap ā las)或“地方守护人”(Guardian Kings of the regions)火像中的姿势相似。在敦煌千佛洞灰泥像群中,这种天王像常与佛或菩萨同在一起。

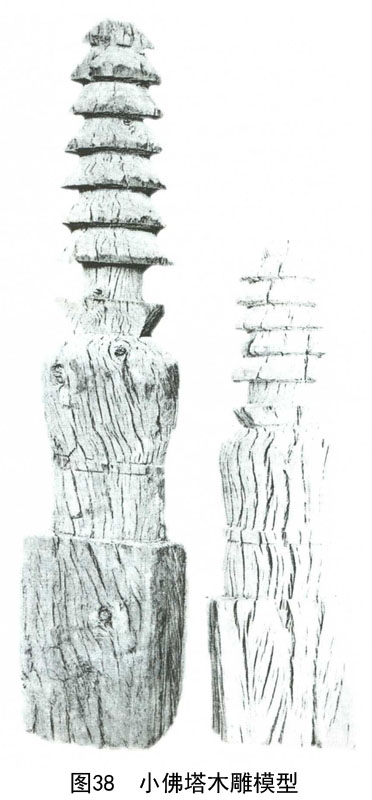

如果有必要证明废墟Ⅱ是一座佛寺的话,那么,只要提一提其中的两件窣堵波形的木尖顶饰就够了(图38)。高分别约20英寸和30英寸,它们精确再现出有特色的窣堵波建筑特征。它们底部有一个方形基座,基座上是一个圆形鼓身,上立一穹隆顶,穹隆顶上支持着一个向上展开的方形顶盖,就像在保护得很好的犍陀罗窣堵波中常见的那种一样。顶盖上方顶着一系列“伞”,很像印度窣堵波总是托着的那种,要么是木的,要么是石的。基座中用来联接的榫眼说明,这些小窣堵波模型目的是用作建筑物的尖顶饰。但它们的准确位置不得而知。还有一件雕刻匀称的小尖顶饰,仍然保存着镀金的痕迹,说明它们像经常见到的那些更小的泥窣堵波模型一样,可能是有意用作还愿的窣堵波模型的。

有雕饰的横梁

我们现在可以谈那些单独的装饰木雕。它们可以分为两组。第一组是一些不同尺寸的木料,从其浮雕特征或其他迹象,可以推测它们曾用作横梁,否则就是沿墙的外或内侧水平放置的横木。我前面已经提到过有斜接头的精致的横木,似乎是门上的过梁。它装饰着优美的涡卷花纹,清楚地表明起源于古代。这说明了这个涡卷花纹与纪元初期的“科普特”(Coptic)雕饰之间有惊人的相似之处,这在以后的器物描述表中还有详细介绍。在弯曲的茎和六瓣蔷薇花饰的空间填充着的优美三连叶中,希腊风格的主题特别突出。这些三连叶似乎实际上也与犍陀罗浮雕装饰中的样式和布局完全相同。

装饰主题

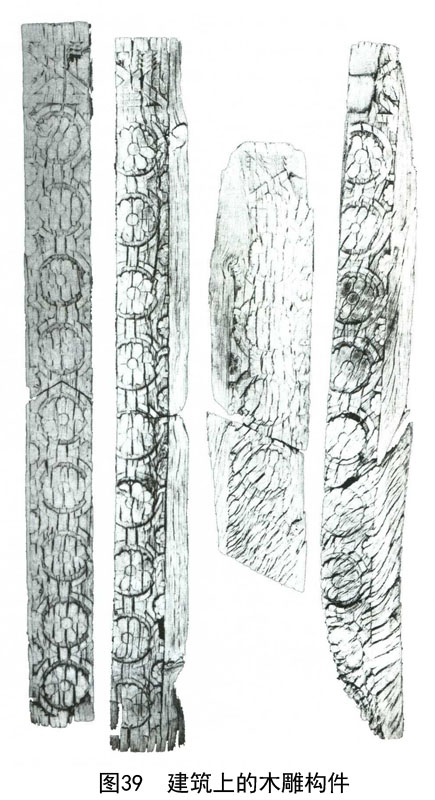

四件大型横梁(图39),无疑是一水平墙饰的组成部分,可能位于刚才推测的雕带之下。它们的主要装饰特征,是一系列由直束带连在一起的悬挂着的圆环,每一个圆环包含一朵八瓣花(莲花或蔷薇花)。涡卷纹和花两者都无疑源自犍陀罗浮雕中常见的花饰主题。上下拱肩填着同类型的半蔷薇花,每一横梁的一端上,也用对角交叉带隔出四个三角形。在一块窄梁上,我们观察到一种由简单却有效的菱形花纹构成的浮雕带,浮雕带以古典式木棒形花板条镶边。

人物与动物图案

有一木横梁意义明确但不幸保存状况却很差。它的浮雕显示有8个人物形象的上身,好像是佛或菩萨像,明显位于拱廊之下,列成一排。这种装饰图案在犍陀罗浮雕中也有完全一样的例子。在另一块严重毁坏的横梁或嵌板上的浮雕图案中,有两只动物,面对一中心人物作奔跑状,可惜太不清楚,不能复制出来。

透雕板

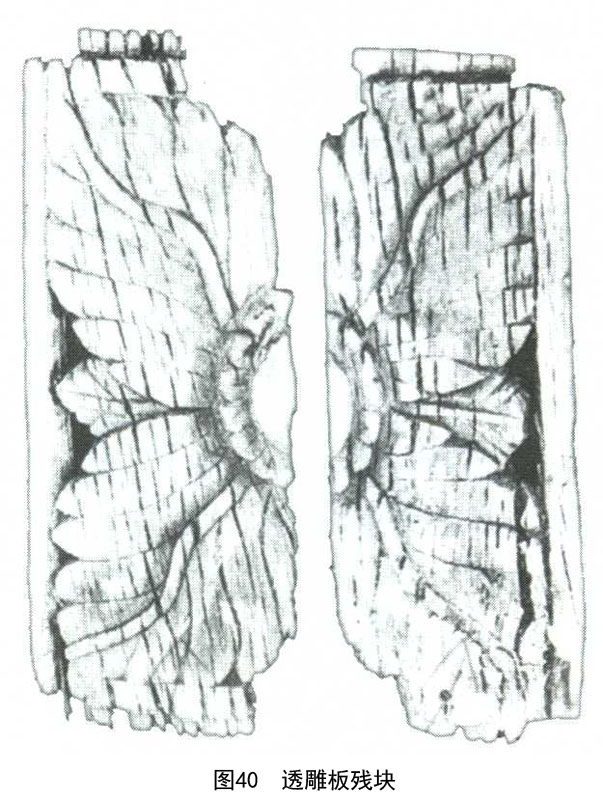

第二组木雕是大量透雕板残块。这些透雕板肯定曾位于墙中的重要部位,并用来采光和透空气。图案最简单的就是在巨大的格中有菱形透孔;图案风格较有特色的是大透雕板(图40),板中方形素边框内是一朵带有萼片的四瓣莲花。

印度—科林斯式柱头

在以上两组不同的木雕中,最有趣的是一块如图41所示的木雕。这是一块印度一科林斯(Indo-Corinthian)式柱头残片,富丽地雕刻着叶形装饰叶和涡形花样。顶部八瓣叶形轮廓连着一个次级圆形轮廓。雕刻方法非常有特色。这个柱头的图案风格和雕刻方法又都在拜占庭式的柱头中看到。考虑到最近的研究已经证明拜占庭艺术依赖于希腊艺术的向东发展,这个楼兰柱头的早期年代(一定不晚于公元3世纪),及其在这条通往远东的特别大道上的发现,可能具有特别的意味。

建筑装饰用的木轴钉

有一根奇特的木棒,一头略作锥形,另一头有一个大球状物,它很让我迷惑了一阵子。它们都是用来将横梁或嵌板固定到木框架上的木轴钉,它们的球形头,不管是圆球或圆锥形,还是类似于倒蓟头,都是用作建筑装饰的,这最先是由我的建筑师朋友J.H.莱昂为我弄清楚的。它们的作用与用作装饰的仍在木结构器物中使用的类似大头金属轴钉是一样的。这个解释被对所有这些轴钉钉部适当的尺寸所充分证明。它们的长度为9英寸或10英寸,而这与我在L.B.Ⅰ~Ⅲ和相邻的废墟的基木中量得其厚度通常为10英寸相当,而那可能也就是墙的厚度。它们的切面都是7/8英寸到1英寸见方,这与我在大厅中发掘出的两根基木两端实际发现的洞完全相合。③

古代小笤帚

草制的小笤帚,是从保护着此小寺中的这些罕见建筑遗迹的沙子中发现的。它使我不禁有所感伤,它一定曾被最后一位侍者拿着在这里尽力清扫崇拜物身上的尘埃和沙子。这件粗陋的家庭工具,构造原理与后来在敦煌古代边境上的一个烽燧发现的扫帚相同,也许这说明在经楼兰的这条古道上中国的影响相当广泛。

垃圾堆出土的文物

作为适当的补充,寺庙西南面基木以下约2~3英尺有一个小垃圾堆。除一件汉文木简残片和破碎的汉文纸文书外,这里还发现有大量织物片,有丝的、毛的和棉的和一片结实的棉帆布,这件棉帆布用作某些灰泥浮雕的衬背。

有墙的院落遗迹

寺庙东南地面上少有遗物,风蚀已将那里降低到原地面高度以下约9英尺。足有60英尺长,并由两根长度相同的木接头连接起来的基木,可以说明这个地方曾是一个大敞院。这些基木就在L.B.Ⅰ东南墙延线外的侵蚀地上面,距Ⅱ约50英尺。此基木上有许多立小柱子用的洞,但由于附近没有其他遗物,似乎有可能它只是承托着院落围篱。Ⅰ~Ⅲ附近找到的其他遗迹,是在西南约100码发现的延续很短的灯心草篱笆,可能曾属于某个围篱。它们得以残存下来,显然是由于它们与盛行风的方向一致。

被风蚀了的窣堵波土墩

Ⅰ~Ⅲ东—南—东约1/3英里的地方,有一座用土坯砌成的塔形小墩,它清楚表明了这个遗址区风蚀的破坏力。此废墟见图42,原来肯定是一个窣堵波,由于风蚀作用,现在只剩下这些了。它东西长约26英尺,最宽处约18英尺。红柳枝底基所示原地面以上建筑物的残高,似为10英尺。照片前景中站着的木拉的顶部大致就是此底基的高度。量得土坯的尺寸是20英寸×10英寸,平均厚度约为3英寸半。建筑物的各面皆已破损,任何一处建筑轮廓都不能弄清。废墟南面冲刷出来的洼地底部,如图所示,低于由红柳枝构成的底基所示原地面高度足有24英尺。

① 犍陀罗雕塑:犍陀罗是古印度地名,相当今巴基斯坦白沙瓦及其阿富汗东部一带。公元前4世纪马其顿亚历山大入侵后,希腊文化艺术曾影响这一地区。公元前3世纪摩揭陀国(孔雀王朝)的阿育王遣僧人来此传布佛教,逐渐形成犍陀罗式的佛教艺术。犍陀罗雕塑是古代佛教雕刻艺术的一个流派。公元1~6世纪盛行于犍陀罗,吸取古代希腊末期的雕刻手法,对东方雕刻艺术的发展曾有影响。——编注

② 如果对所有遗迹进行过仔细检查,而且在它们被赫定博士的人扰乱以前被某个有考古知识的人标出它们的位置,测量它们的尺寸,那么也许能够确定其他一些建筑细节,这是可能的。——原注

③ 参见本章第十节。——原注

路经楼兰/(英)奥雷尔·斯坦因著;肖小勇等译.-桂林: 广西师范大学出版社, 2000;楼兰