铁门关·罗布人

作者:邵如林 邸明明

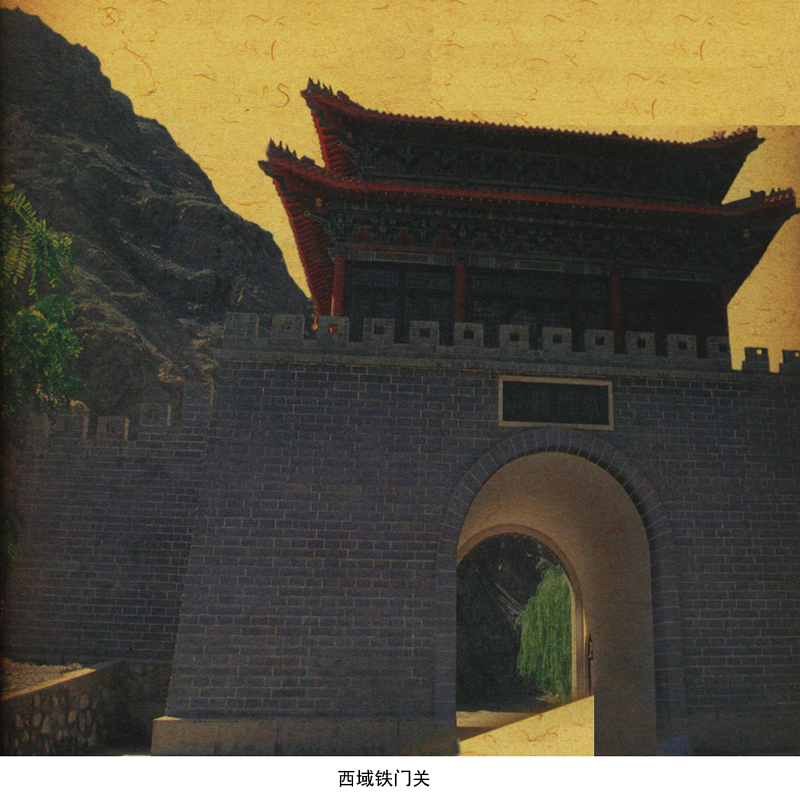

铁门关又称铁谷关、遗留关,位于今库尔勒市东北27公里霍拉山与库鲁克山夹峙着的陡峭山谷中。流向罗布泊的著名河流孔雀河(又称饮马河)从峡谷中奔涌而下,湾环曲折,一线中通,铁门关即建在沟口地势险要之处,扼南北疆交通孔道,自古为兵家必争之地。

在中国史书中,自晋代起就留下了许多有关铁门关的记载和发生在这一带的许多战事。前凉沙洲刺史杨宣进兵西域,由于抢占此关而取得胜利。《明史·西域传》更是形容这里“有石峡,两岸如斧削,其口有门,色如铁,番人号为铁门关”。唐代诗人岑参在其戍边生涯中,曾经数次经过铁门关,留下了多首有关铁门关的诗作。其中较著名的是《题铁门关楼》:

铁关天西涯,极目少行客。

关门一小吏,终日对石壁。

桥跨千仞危,跑大雨崖窄。

试登西楼望,一望头欲白。

一次,岑参从西域返回,当他在马上遥遥望见铁门关嵯峨的山峰时,不禁十分感慨自己仕途多舛的命运,一首《戏题关门》油然而生:

来亦一布衣,去亦一布衣。

羞见关城吏,还从旧路归。

昔日襟山带河的铁门关,早已难觅踪迹。如今人们看到的铁门关,是20世纪80年代新建的。一边是斧削山崖,一边是碧浪中流,雕梁画栋的铁门关雄踞在丝路古道上,一条柏油路面到此而止。出得关门,放眼看去,一条依稀的古道踪迹,沿着山崖断续向西延伸。看着“草蔓乱石遮古道,空谷千年长不改”的情景,凝神静望,让目光穿透时光,似乎可见岑判官一行当年穿过铁门关,在丝路古道上艰难行走的情景。兴许他的胸中,正在酝酿“马汗踏成泥,朝驰几万蹄……那知故园月,也到铁关西”的诗句呢!

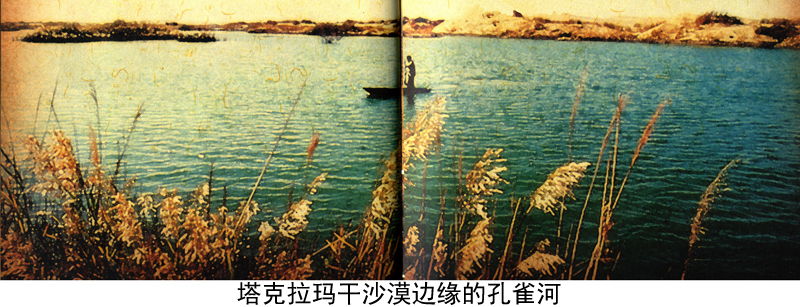

南距铁门关50余公里处的孔雀河下游,西汉时期为西域36国之一的尉犁国所在地。尉犁是个小国,西汉时受西域都护府辖制,至唐代为焉耆国吞并,清时设新平县,今为尉犁县。听说尉犁县靠近塔克拉玛干沙漠的地方,有一个罗布人的村寨,这引起了我们的兴趣,遂决定前去探望。

罗布人——楼兰的后裔

众所周知,罗布人是西域古国楼兰人的后裔。楼兰位于罗布泊西岸,是早期丝绸之路中道的必经之地,公元3世纪以后突然失载于史籍,4世纪东晋高僧法显西在这里时,已将此视为死亡之地。楼兰人从此不知去向,为世人留下了千古之谜。当楼兰和罗布泊再成为人们注目的焦点时,那已经是19世纪下半叶了。俄国人普尔热瓦尔斯基和瑞典人斯文·赫定先后在几近干涸的罗布泊阿不旦渔村,见到了事实上的末代楼兰王——罗布人首领昆齐康。

根据罗布人的口碑相传和许多中外学者的潜心研究,楼兰王国失踪之谜逐渐从历史的尘雾中显现出来,原来在丝绸之路上依傍罗布泊曾经雄踞一方的楼兰古国,随着都城的搬迁、河水的改道和罗布泊的逐渐干涸,其人民也四下迁徙。但由于“素习水居,不便陆徙”的生活习惯,使楼兰人的迁徙始终离不开罗布泊水域。湖水退一步,他们就逐湖迁徙一步,久而久之,他们也就以罗布人自居。100年前外国探险家所到过的罗布泊阿不旦渔村,大约是罗布人在20世纪初迁去定居的。而到了20世纪20年代,这支古楼兰国的遗民又随着湖水搬迁到了今天的若羌和米兰、尉犁一带。

汽车离开尉犁县城向40公里的塔克拉玛干沙漠边缘奔去。那里是孔雀河流经的地方,也是尉犁县60多户罗布人的居住地。车过塔里木乡,进入了尉犁县有名的制麻和制药经济作物罗布麻自然保护区,只见公路两边生长的野生罗布麻一眼看不到边际,黄灿灿的已经到了收获的季节。穿过一大片树叶金黄的胡杨林时,看到路边池塘中几只正在觅食的白鹤和黑鹳,抬头看了看我们,又若无其事地低头在水中寻找它们的食物,让人顿感尉犁县的自然保护工作还是卓有成效的。人与自然和谐相处,这是近20年来才被人们真正认识的一个问题。遥想当年楼兰王国,不正是由于人与自然失和,致使河流改道,湖泊干涸,最终导致国家消失、民族迁徙。惨痛的教训,今天已经化为人们保护自然、维护生态平衡的自觉动力。胡杨林的尽头,紧靠塔克拉玛干沙漠的一片空地上,我们看到了罗布人的房屋。

在清代的《新疆图志》中,是这样记叙罗布人生活的:他们不从事农业,全靠捕鱼为食,织野麻作衣服,用天鹅和其他水禽的羽绒防寒。虽然也说维吾尔语,但不懂诵经做礼拜。寄居于红柳、胡杨制成的窝棚。

罗布人阿木冬·巴拉提的家,就是这样一个典型的由“红柳、胡杨制成”的家。依靠一株粗大的胡杨林,阿木冬一家用胡杨木板和红柳枝搭成了两间大屋。里间是卧室,为了防寒,在胡杨木板的缝隙间糊上了一层不太厚的薄泥。我们进去时,壁炉里的胡杨林木正燃起熊熊的大火。外间是起坐间、杂物间兼客厅,一张大木床摆在屋中,供客人坐卧。屋角堆放着一张很大的渔网,与室外相隔不远的塔克拉玛干沙漠形成了明显的反差。红柳枝编织成的屋顶和围墙,让深秋的阳光照射进来,洒满了一地碎花般的图案。

“三个爸爸的爸爸”

屋主人阿木冬是一个硕壮、健谈的罗布人后裔。上唇两撇阿拉伯式的胡子,又使人觉得他是个维吾尔人。他告诉我们,他家从“三个爸爸的爸爸”时起就生活在这里。而“三个爸爸的爸爸”,大约就可追溯到100多年以前了,恰与前所言及罗布泊渔村阿不旦的迁徙时间暗合,不禁让我们心中暗暗称奇。阿木冬告诉我们,由于长久与当地人交往,现在的罗布人也多讲维吾尔语,信奉伊斯兰教。但罗布人也保留有自己独特的语言、传说和歌曲。他们生活在塔克拉玛干沙漠边缘,塔里木河送来了大量的水,在沙漠边缘形成一个个小型湖泊,使他们仍可从事先辈们引为自豪的捕鱼业,据说有时一天能打数百公斤鱼。同时也放牧牛、羊和骆驼。阿木冬告诉我们,罗布人以前的主食是鱼,尤其是那种把鱼一剖为二叉、在木杈上围着火堆烤熟的“木杈烤鱼”是他们著名的风味餐。由于现在鱼少了,他们也开始使用面粉、米和奶酪等在我们说话的时候,阿木冬的妻子一直在忙忙碌碌地收拾屋子和挤牛奶。一会儿,她端来煮好的牛奶让我们品尝。

谈起罗布人的婚姻,阿木冬十分高兴地说:“我们罗布人的婚姻观念很开放。互相看得上,就在一起生活。看不上了就离婚。我今年62岁,我的女人40多岁。我们都是离婚后又结合在一起的。”我们打趣地问现在关系怎么样?阿木冬骄傲地回答:“现在关系好得很,别人拉也拉不开!”

说起罗布人自己的语言和歌曲,阿木冬告诉我们:几百年了,罗布人在塔里木盆地周围绕着沙漠生活,日子过得很苦。闲下来的时候就唱歌,表达自己心中的愿望。歌曲内容大都是情歌,唱给自己的心上人。唱给谁谁知道,别人是听不懂的。说着,阿木冬展开他那洪厚、嘹亮的嗓音,为我们唱了三首罗布人的情歌。音调高亢激昂,果然与维吾尔族和哈萨克族的民歌有着明显的区别。至于内容嘛,也只能由阿木冬把大意告诉我们:

我从很远很远的塔里木河来,

鱼儿在河水里欢快的玩耍。

前来寻找心爱的你,

百寻不见,整夜无眠,

心中充满了烦恼。

美丽的姑娘,

如同我的花园里美丽的花,

我不停地看着你,

直到看花了我的眼睛。

心中时刻在想你,

把好听的歌唱给你。

随后,阿木冬带我们登上他家门前高高的沙山。站在沙山顶上向远处看,塔克拉玛干沙漠一望无际,黄色的沙丘一直绵延到天边。近处,在孔雀河水的浇灌下,围绕着沙漠边缘形成了一串小型湖泊,湖边生长着茂密的芦苇和一大片胡杨林。正好是深秋,湖边的芦苇丛中芦花婆娑,胡杨树满树的金黄,倒映在蓝色的湖面上。一只罗布人特有的卡盆(独木舟)划过水面,在湖水中激起了条条波纹。几只白色的仙鹤在湖边悠闲地飞翔。这一切,为号称“进去出不来”的恐怖大漠平添了几分妩媚,几分生气。

看着远处沙丘间若隐若现的孔雀河,忽然记起70年前的1934年4月1日,率领中国西北科学考察团的瑞典人斯文·赫定,在得知塔里木河水又回到罗布泊的消息后,来到尉犁,决定弃车乘舟,从水路前往罗布泊。他把由罗布人的几只大独木舟联结而成的船队风趣地称为“舰队”。4月5日,斯文·赫定的“舰队”从尉犁出发了,他称这是一次在“中亚河流上田园诗般的旅行”。他们的“舰队”虽然没有进入罗布泊中心,但到达了距离楼兰古城仅18公里的罗布泊西岸。

当我离开罗布村的时候,听说作为尉犁县的旅游项目,这里即将建立“罗布人民俗风情村”,阿木冬一家也将作为罗布人民俗家访点,接待中外游客。我们在心里默默祝福:但愿罗布人从此不再迁徙,愿他们生活得平安、富足!

永远的丝绸之路:走过新疆/邵如林,邸明明著.-昆明: 云南人民出版社, 2004;