吉亚北部之沙漠遗址

作者:奥雷尔·斯坦因(英)

“寻宝人”对古迹的查找

在8月份刚到和田时,我就已经特意派出了一小部分的当地“寻宝人”(像巴德鲁丁汗那样古怪离奇的人),到东北面沙漠中去寻找有可能进行探察的古遗址。我从山上返回时,他们亦及时地出现了,带回来了一些古物标本。据他们说是从不同的塔提中的建筑遗迹附近之地面上采集到的,或者是从其他那些以前曾试过运气挖掘过遗址的“寻宝人”手里得到的。我颇费了点周折,从他们那里了解了一些有关那些不同遗址的精确方位、距离等方面的信息。根据这些信息来判断,我是能够凭借前次在当地探险的经验,来为我即刻开展的探险迅速地准备一份计划的。

于是在五天必要的休整中,我做好了各种的实际准备工作,之后在9月25日我便离开和田出发探险去了。我的第一个目标是重访那座大而有趣的热瓦克遗址,其中部分原因是想知道自我上一次(1901年)发掘以来,那地方在周围沙丘环伺之下究竟有什么改变呢?此外我还想去查看一下新近报道的其邻近地区发现的一些遗迹。

前往热瓦克佛塔

沿着吉亚肥沃的绿洲行进了大约11英里之后,我来到一个叫苏亚(Suya)的村庄,这村子的外面已经开始进入沙漠了。一大片明显地有了些年龄的托胡拉克或胡杨树簇拥着一座麻扎,显示出这片一度沦为沙漠的土地又曾经被重新垦殖过于。然后我们又沿着一片光秃秃的砾质沙漠萨依前进,两岸都是高大的沙丘,这是玉龙喀什河的古河床,现在仍被称作“阔纳达里亚”(Kōne-daryā)。我们一直沿着这河床走,直到夜幕降临迫使我们不得不在一片叫作“那其库都克”(Nāche-kuduk)的盐碱滩附近歇憩下来。第二天早晨我不再向北方前进了,而是改道横行,穿过了一条平稳上升的沙丘带。大约6英里之后,我就再次目睹了热瓦克佛塔的废墟,远远地它那白色的土坯堆就闯入了我的眼帘。

热瓦克一带沙丘之变动

1901年4月我在这废墟中的发掘,在我前一部报告中已经详细描述过了。在这座给人以深刻印象的废址之殿堂中,我发掘出了大量的令人很感兴趣的雕塑。关于这遗址的环境细节仍清楚地印记在我的记忆之中,自上次造访以来,这里发生的变化令我看一眼即铭记在心了。在四角形佛塔的东北和西南边,那时曾有长长的高沙丘覆盖着,现在它们已明显地移到东南方去了。沙丘顶端高20多英尺,原先曾沿着东北围墙分布,现已扩张入佛寺庭院南角大约37英尺。西南墙上的沙丘也同样向前推进着,使这段围墙在沙子之上能寻到的仅剩下10英尺长的一小段。东南面显露出的一小段围墙建筑是自1901年以来人工挖掘之所为,从那里充分地向我显示出了墙体的构造状况。我曾经在墙上发现过一排连续的草拌泥泥塑,大多都很巨大,但如今却都只剩下一些赤裸裸的土坯了。据说塔木奥吉勒附近库玛特(Kumat)的一大帮中国挖玉者,在我第一次来访这里之后某一段时间,也跑到这遗址来试他们的找“宝”运气。他们凿破了东南围墙,弄了个出入口,将它上面那些脆弱的草拌泥塑像全都铲掉了。我上次在发现它们之后曾特意用沙子掩埋过,现在却证明是徒劳的了。还有那些当时揭露出的有价值的和田雕塑艺术品,所有能存到今天的,恐怕只有我当时拍的那些照片了。有了我眼前上演过的这一幕破坏剧,我感到欣慰的是那些移动的沙丘,对经堂庭院的其他地方被沙子掩埋的一些泥塑像来说,意味着又增加了一层保护物。

佛塔之平面

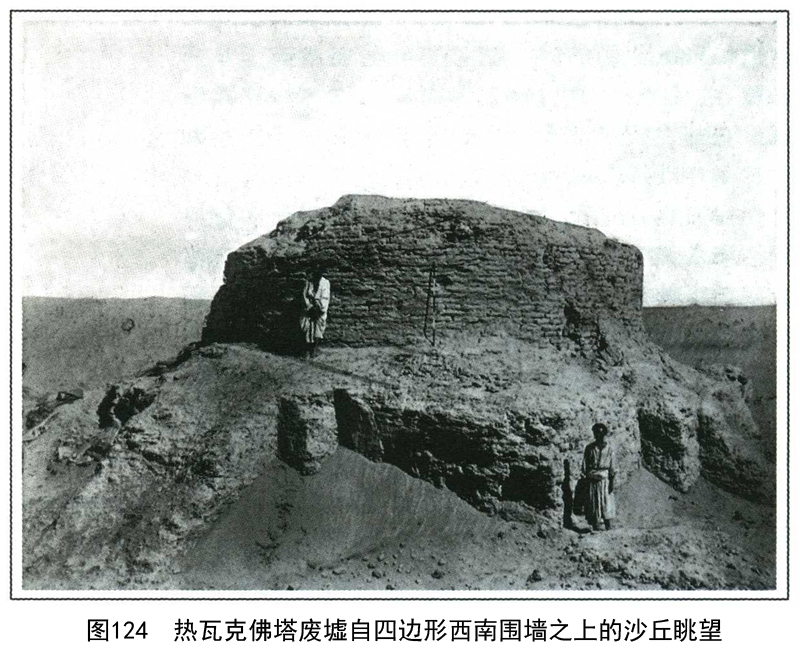

这种沙丘移动也改变了佛塔本身。五年以前它那给人以深刻印象的三层塔基,除了东南部之外,已全被流沙所掩埋了,而现在它的上部分以及第二层基座之大部分的各方面都露了出来(图124)。因此,上次所绘的基座之平面图,还有特意塑造的四级台阶式的凸出部分,这一次可以全面得到验证(图125)。在新暴露出的塔基上,可看到有更多的盗洞,明显都是过去干的。充斥于佛塔庭院中的沙丘之高,使对它做一次全面的清理,如没有充足的时间与金钱,这一次也将会像上一次一样是极不实际的。但是通过在东北台阶南面凸角处所做的一次发掘,则使我得以观察到自顶至底部的剖面线条。另外沙丘状况的变化还迫使我放弃了清理塑像的希望,我觉得沿着佛塔庭院的西北墙,有可能仍还保存有一些未经触动过的塑像。因为这段院墙的顶部在1901年时刚露出沙子上面一点点,而如今一座大沙丘已完全覆盖在了它上面。

我能描述的另一幅关于沙丘改变的图景,是1901年4月我曾扎过营的那片大空地,当年还是一片赤裸裸的侵蚀地,现在已全被埋在沙丘底下了。这些关于沙子状况的准确比较,还有五年多以前的观察,有着一种特别的意义。它明确支持已经提出的一个观点,即:热瓦克的高大沙丘是玉龙喀什河泛滥后留下的细质河相沉积物,河水将它们从河岸上冲刷下来,沿着这地方交替刮的东和西风方向带进了沙漠之中。

热瓦克佛塔以南之遗迹

离开了我在热瓦克的营地之后,我在当天又向着西南方向出发了。根据我雇的两个“寻宝”向导的报告,那地方有一些梯木及一座废弃的建筑物。我们在密集的沙丘群中跋涉了3英里,那些沙丘都有大约40英尺高,中间有一些芦苇滩及间杂的沼泽洼地。其中有一个人认出了遗迹点,五年以前他曾看到过一座废土堆,现在又藏在沙子之中了。再走2英里之后,第一座梯木适时地显身了。这是一座已完全颓废的佛塔,高出周围沙地之上约12英尺,基座大约24英尺见方。顶部的土坯规格为15英寸×19英寸,厚3英寸。向南有一道裸露的凹地,显出这地方为泥墙遗迹,几乎已全被侵蚀掉了,地面上尚有很多陶片分布。我所采集到的陶片中,有两片上面有一层暗绿色的釉面,它们在本节后面已被做了著录。此外我还采集到了一支中式墨或石墨小笔,以及若干中国钱币,上面没有铭文,剪轮甚,阿兰先生倾向于认为时代为公元后5世纪。这个小塔提及其周围遗址,被“乌坦奇”(Otanchis)或绿洲来的打柴人们称作“阔克库木阿里斯”(Kok-kum-ārish)。

古渠遗迹

再向南约100码处有一条狭窄的灌溉渠,只有2~3英尺宽,地面上可看到的尚有大约30码长,自西南流向东北。向南再走200码,我来到一座古代的蓄水池边,它大约有50英尺阔,其土堤曾因潮湿而变得很硬,现在仍明显地高出周围为风蚀减低的地面。甚至连那种被称作“都木白勒”(dombel)的小土锥尚可辨识出来,这种东西在今天村民们家里的水塘中央仍一成不变地在使用着。向南大约60码远,还有另一座坍颓严重的土坯建筑的土堆,直径大约有25英尺,高出周围地面约8英尺。虽然未保存下建筑物的轮廓,但几乎可以判断出它非佛塔莫属。紧邻其南部,一条灌溉渠蜿蜒而去,大约有8~9英尺宽,长30多码,其渠岸依然很坚硬,尚存有因潮湿所遗下的盐渍痕迹。在渠底我发现了一些古代的木片,干裂严重,属铁列克(Terek)或栽培的阿尔巴杨(Populus alba)。另外还可清楚地看出一条窄小的支渠从该渠上分出,流向西北方向。据我的向导喀斯木(Kāsim)讲,向南更远的一些地方还有与这同样的渠道,时不时地露出在高沙丘间。它明显地来源白玉龙喀什河,那河水在遗址以西,它与其现今泛滥河床之右岸间有7英里宽的距离。

阔克库木阿里斯之废庙

我的向导所讲的“老屋”隐藏在一个湾似的凹地之中,周围是一片红柳沙丘,向东稍远处还有一些陡峭的沙丘。我很容易就辨认出了那稀落的遗迹,实则是一座寺庙建筑,用木材和泥巴建成,南、北二墙内侧长27英尺3英寸,东、西二墙长24英尺10英寸。照丹丹乌里克的样式,寺庙的外侧四面还围有一道宽约7英尺半的外侧通道。我让带来的工人们对寺庙做了快速清理,之后发现这寺庙的断壁残垣高出泥灰地面不足2英尺,其厚度大约有6英寸。而原先的那些木框架也已全部被地下水的潮气侵蚀尽了,只留下一些柱子基部,大约有6英寸宽。

在角落里堆积的流沙对草拌泥墙的表面起到了一种保护作用,使原来的一些装饰色彩得以保存了下来。这主要是窗花格图案,以黑彩绘在红底之上。在几处地方反复出现有一种大花朵图案,约有7英寸阔,极类似四瓣铁线莲式的花朵。此种图案我在1901年从尼雅遗址发掘出的古木雕之装饰花纹中已很熟悉了。其他残余的装饰图案,在色彩和图案两方面都令我回想起在尼雅遗址房屋废迹(N.Ⅲ)之中央大厅中所见的壁画。尤其是在外侧围廊东部内墙底上发现的彩绘壁画,更具有这种相似性。这些壁画明显是从目前已颓毁的上部分墙壁上坍塌下来的,随后又被沙子所掩埋和保护下来。此处之四瓣铁线莲绘成在白灰墁地上的烧土色,还带有一卷用黑彩绘的装饰图案,像一卷束带一样。

寺庙之大致年代

从这种装饰上来看,它明显支持这一假设,即:这座废庙像热瓦克佛塔一样,其年代可能介于公元4—7世纪之间。我在周围塔提中采集的、或别人从这些地方采集后交给我的钱币中,完全缺乏唐及唐以后的钱币,这一点也证实了上述推测。这一年代推测,还与遗址周围裸露地表被风力侵蚀减低的深度(10~12英尺)相一致。另外我们还看到,寺庙本身还遭受过火灾,或者在放弃前或者在放弃后,这一点可以从寺院内和附近散布的大量的炭渣以及现场中黑色的墙壁表面上看出来。

废弃耕地之范围

但是,要想从这一孤立的事实中提取任何有关这整个地区为什么废弃的结论,明显地显得还不可靠。在另一方面,我通过一天的观察已足够看出,过去那种连续的耕地,必曾扩展至苏亚附近。现今绿洲北缘至热瓦克佛塔之间的广大地区,从南到北大约有8英里长。如今这些地方已全被埋在高大沙丘的底下了。从现今资料来推测这地方废弃很早,这一看法有特别的意义。首先,它虽然紧邻玉龙喀什河(后者仍然供给这些地方以大量的地下水),但无助于保护它免于沦为沙漠。其次,重要的是我们观察到一个极其靠近主要绿洲的地域,其废弃时间要早于沙漠湮没丹丹乌里克聚落(位于东北面大约60英里之外的沙漠中)之前数世纪。这就清楚地表明,普遍性的干燥化进程本身对耕种区范围内发生的所有这些变化,并不能提供一个充分的解释。

9月17日上午,在对仍暴露出的围墙附近的沙丘做了一次最后勘察之后,我告别了热瓦克继续前往基内托克玛克(Kīne-tokmak)废址。我的老向导吐尔迪(Turdi)的妻子与其前夫所生的儿子肉孜(Rōze)与他的“寻宝”伙伴们,曾从那地方带回和田一些小草拌泥泥塑碎块。这些东西曾经都是些墙壁装饰品,原本比较坚硬,由于长时期暴露在夏季热力与沙漠烈风之下,已经损毁和裂开了。由此向南稍偏东方向行进大约3/4英里后,我的向导们指给我看一座梯木遗迹,他们以前曾提到过它。那是一座坍塌严重的佛塔,尚存大约15英尺高,几乎完全被一座大沙丘所湮没。由此东北行约半英里,穿过一片高沙丘,我们出现在一条带状的地面之上。此地流动沙丘的脊很低,上面时不时地覆盖着小片的散布有陶片的地面。据说这样的地面向北一直延伸到一个叫做“富木贝库木”(Fumbe-kum)的遗址,那地方我在1901年4月曾调查过。

基内托克玛克遗迹

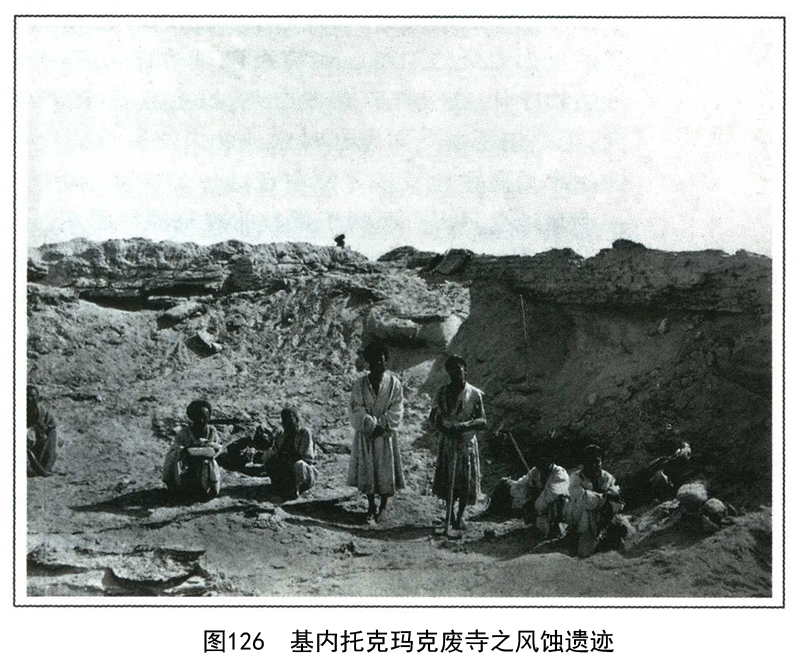

在从热瓦克出发一共走了将近4英里之后,我到达了所谓的“老屋”遗址,肉孜和他的人曾从这里带走一些泥塑碎块。“老屋”位居一小块小平地的中部,上面有一些高仅6~10英尺的沙丘。遗址的状况与我根据那几件遗物所推测的非常一致。它包括一些古代土坯墙遗迹,构成了一个长方形建筑的角隅,可看到的墙迹在东南面为34英尺左右,西南面为40英尺许。如果西北方一段破坏严重的墙属于这个四边形建筑的一部分的话,则该建筑之朝东北和西南面墙之原始尺寸当为约62英尺×82英尺。但是,这里的地面又受到了过多的侵蚀,不允许做可靠的测量。现存的墙仅高出原来的地平面约2英尺。从附近捡到的一些小装饰泥塑碎块,以及沿东南墙外侧保存下来的一段宽约3英尺的外侧通道或围廊来看,无疑这些墙壁遗迹曾围着一座寺庙殿堂。但原先曾为这庙宇内部的地方,现在则表现为一个空荡荡的凹地,低于现存墙壁最底部土坯层6英尺多(图126)。那犹如被一道激流冲刷到墙下的泥土,清楚无误地显示出风力侵蚀曾多么厉害,具有毁灭性的破坏作用。

拉毛泥塑装饰物

尽管遗址各建筑物上存在着无处不在的大浩劫痕迹,它仍不足以擦去其原来装饰之全部痕迹。在一度曾为庙宇所在的侵蚀地面上,采集到的一些小的白色硬泥塑碎块,原先曾贴塑在墙壁之上,它们在特征与风格上都与在热瓦克寺庙殿堂中所发现的很相似。

所有这些佛寺中的小遗物,在特征上特别让人想起在阿克斯皮尔附近的其吉里克(Kighillik)遗址中发现的更为大量的遗物。也有可能基内托克玛克遗址遗物碎片(皆呈熟石膏般白色,拉毛泥质)的高硬度,也许正是由寺庙废弃时意外的火烧所致。在小遗物碎屑之中也发现了漂白色的木雕碎块,其中之一清楚地显示出一个属于佛教的建筑围栏图案。

基内托克玛克以北的居住废址

从这里我继续向北行,穿过低矮的沙丘,走了大约1英里的路程,来到一个苏亚“寻宝人”阿合玛德(Ahmad)指给我看的其他一处“老屋”遗址。它们是一些中等大小的居址,用木材和篱笆墙建成,最初被自然侵蚀所毁坏,最后又因为沙丘移动将它们暴露了几个世纪,那些找宝人又在这里大肆挖掘破坏。其中损害最少的是两个房间,仍可以辨认出来大约15英尺长13英尺宽,墙上的灰泥面之间还显示有水平的芦苇束。其中一间房屋的灰泥地面上还有一排圆洞遗迹,大约2英尺6英寸阔,6英寸深,显系大型缸瓮类器物所在之位置。在这几处残存废墟中所做清理的结果,仅获得一些陶器碎片,此外一无发现。据说在更北的沙丘间还有一些同类型的陶片,这些沙丘有25英尺多高。

古河床上的塔提遗迹

由此转向东南,我们抵达了一片地面。这里沙丘迅速变低,到处都被侵蚀过,有大量的古代占据的痕迹,明显地接近令人熟悉的塔提类型。受侵蚀的地面上散布着大量的陶片。在薄薄的流沙之间,仍处处保存有更令人感兴趣的遗迹。有低矮的果树和杨树树干,它们曾环绕过农家的宅院,但现在这些宅院都已经消失了。在一个地方还有一排吉格达(Jigda)或者沙枣树,明显标志着这里曾是一座果园。在此地采集的小物件之中,有一件精致的玻璃片,系一件容器的边沿,呈淡黄绿色,外表装饰着一个花彩图案。值得记述的是,在基内托克玛克一整天的“发现物”中,仅有的钱币是两枚无铭文的中国钱币,属于一种可归于公元5世纪的类型。

从基内托克玛克废墟之极北端向前行近3英里,这种古代占据的痕迹一直不间断地延续着,直至在东南面与前已提及的古河床线相遇处为止。这里有一带很繁盛的沙漠植被,包括很多野生杨树,表明这地方仍存在有丰富的地下水。当夜晚来临时,我们在一处叫做“塔尔库都克”(Tār-kuduk)的含盐的泉水边歇息了下来。

重返和田绿洲/(英)奥雷尔·斯坦因著 刘文锁译.-桂林: 广西师范大学出版社, 2000;和田