万佛峡石窟

作者:奥雷尔·斯坦因(英)

前往踏实

在桥子树作短暂停留之后,我又向着南部的山区出发了。最初是穿过一片宽阔的长满了绿草的平原,这儿有一块很大的未被开发的牧场,而后我就到了踏实。这块绿洲与桥子的绿洲大小相同,但其农舍多很分散,而灌溉用水部分来自南山上积雪形成的河流,部分来自东南方外围丘陵山脚下涌出的泉水。很显然,正是哺育了这些泉水的水源,使得较早时期人们在东南5英里地方的活动成为可能。据测绘员讲,现在那地方只有一些土堆,看上去是一些建在冰碛砾石地上的黏土建筑完全倾颓后的遗迹。

“小千佛洞”石窟寺

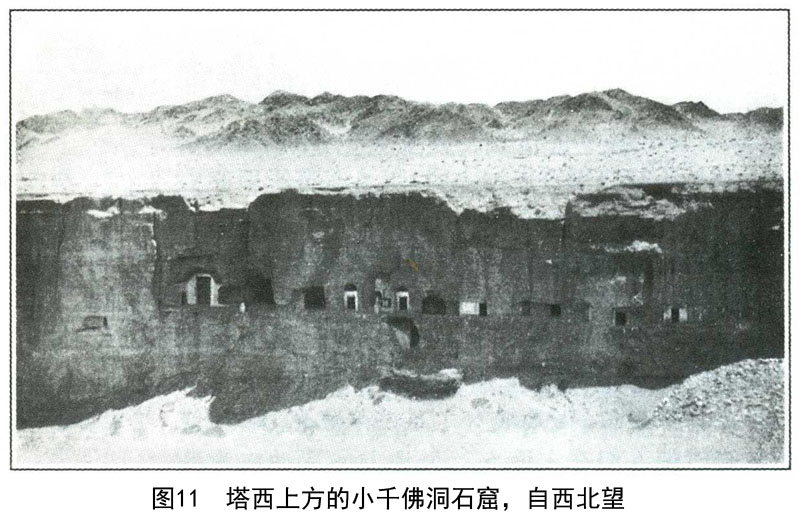

在踏实,我们遇到了上文已提及的公路干线,这条道路将安西以及从北疆和蒙古过来的大道与穿越柴达木高原前往西藏的道路连接了起来。翌日,经过10英里多的旅行之后,我们爬上了踏实河的左岸。在深切下去的河床对面,砾岩峭壁上凿有大约10座小洞窟(图11)。“小千佛洞”由此而得名,这名字确也恰如其分。因为装饰在这些洞窟里的壁画虽然很多地方都受到了严重破坏,其主题及风格与敦煌千佛洞中那些较小型洞窟里的壁画很接近,后者的时代大致在唐末及以后。没有一座洞窟的面积超过16英尺见方,它们中的大部分仅有10~12英尺见方。从现存的拉毛泥塑像等来看,所有的洞窟均被修缮过。

踏实河峡谷的“丘塞”

考虑到没有必要在此作详尽的调查,我们便沿着小千佛洞以上河水所流经的外侧丘陵的峡谷继续穿行,那峡谷曲折迂回,风景如画。行至踏实以上15英里处,两侧锯齿形的峭壁之间的通道变得非常狭窄起来,一座巨大的看上去古老的石墙立在峡谷的底部。我们上攀到大约250码高的陡坡之上,自东面俯瞰着峡谷。这是为拦阻这条重要的道路而设的一种规则的“丘塞”(chiusa),常有来自南面的侵袭通过这条道而威胁着北方。这种侵袭迟至1894年还在发生着,东干叛乱者对踏实之侵袭亦证明了这一点。连同在石包城(Shih-pao-ch'êng)及在这些山地其他地方建造的相似的防御工事一道,我猜测从肃州到敦煌的古代交通线上的汉人聚落,必曾遭受到来自柴达木高原和深谷的侵袭,此种侵袭或许像来自北面和西面大沙漠的胡人的侵袭一样多。

走向万佛峡石窟

这段峡谷以上的河谷变得稍宽了一些,但依然是一派光秃秃的样子。大约2英里之后,上行的路就到了位于河右岸上的一处小盆地里。这里生长着灌木丛和树木,名叫蘑菇台子(Mo-ku-t'ai-tzǔ)。此处的河道之外,有一条深切的部分地方很难进入的峡谷。峡谷的两面坡度虽缓但一直在乎稳地上升,从那里伸展出一座宽而完全裸露的砾石坡,趋向南面的第三道外围山冈。在我看来,像蓆菇台子这样一个如此肥沃的地方(在光秃秃的砾石荒漠山麓地带,它提供了充足的牧场及燃料来源)之存在,说明了由万佛峡的洞窟所代表的圣地很可能就位于它的附近地方。沿着河谷右岸乎稳上升的砾石萨依上行大约4英里之后,我们就到了那个位于河流峡谷上面的地点。这时已转入了一条规则的峡谷之中,从这条峡谷里可以不费吹灰之力地到达那处佛教遗址。我在敦煌收集到的信息使我担心,尽管它的名字很夸张,这处石窟寺院的汇聚地在规模和重要性上都无法与敦煌千佛洞相比。但这里规模上的不足看上去又似乎被其粗犷的环境所弥补,它给了我最初的强烈印象。

万佛峡石窟概况

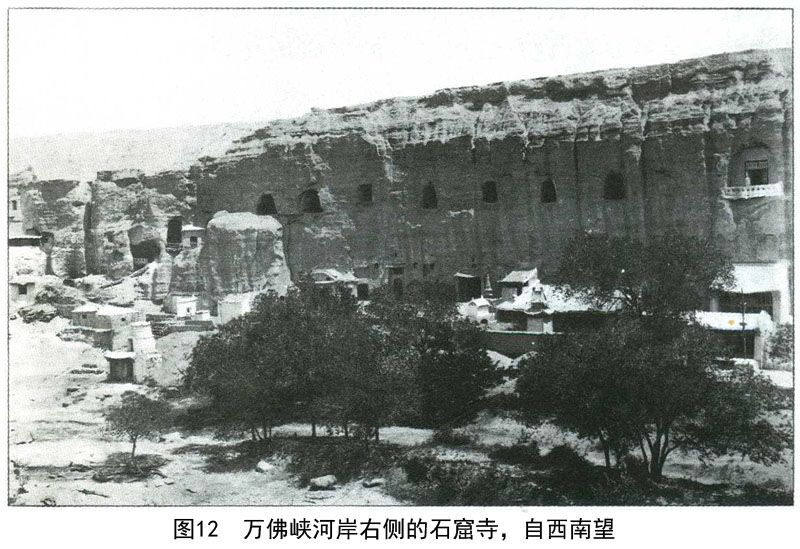

峡谷的底部宽仅200码,愈往高处河谷愈狭窄。从石包城上面的雪山上流过来的河水,将坚硬的河谷切割得几似壁立。洞窟就开凿在这些峭壁上,绵延了1/4英里多长。在峡谷底部一片狭窄的果园和耕地的衬托之下,那100多英尺高的岩壁和上面开凿的凹进去的暗黑的洞窟,显得更加高峻了。一条小水渠从果树和耕地中穿过,陡峭的坡地上满是风化的石屑,一直延伸到了上面赤裸裸的高台地上。只有在满布着卵石的河床上流淌的河水发出的淙淙声,才为这一幅荒凉的景象注入了几分生机。这股河水从东南面的乱石滩中奔流而出,这番景象与充满幽僻、宁静气氛的山脚下的小盆地一道,共同构成了一幅和谐的画面。虽然洞窟的内部早时候曾受到了严重的破坏,但在右岸岩壁高出去的平台上,依然散布着许多小龛和佛塔(图12),看上去修缮得很不错。这些连同三个保养得很好的道士的欢悦表情一道,共同营造出了一种宗教的氛围。来自南面高山谷及高原地区的蒙古人的朝拜以及虔诚布施,对寺庙的保护和修缮起了重要的作用。三位道士自称已在此护寺30余年,但却对他们所守护之处的历史变迁一无所知。从很多迹象上可以看出,寺院由于所处的地方位置偏僻,再加上土地贫瘠,因而基本上躲过了东干人侵袭的劫难。

右岸下层洞窟

万佛峡的洞窟虽然规模较小,但其基本的建筑布局和装饰艺术与前面所说的千佛洞的一般类型具有最接近的相似性,后者的时代可以大致定在公元9—10世纪。从图12上可以看到,右河岸上的洞窟分成了两层,下面一层开凿在一座台地上,高出河床以上约20英尺;另一层开凿在比下层高约50~60英尺的水平线上。下层由五座主洞窟组成的系列,是从东南面开始的,其中一座里面有一尊巨型的坐佛像,高度达到上面一层,并与那里我编号为ⅩⅦ的洞窟相连。接下来的洞窟里有一尊巨型的佛涅槃像,全长30英尺。这两尊佛像与万佛峡洞窟中的其他拉毛泥塑像一样,都被大面积地修复过,其结果是具有了一副现代面孔。下层的5个窟因在它们前面修建了围廊而变得光线很暗,再加上香火熏烤,使得要对此处以及其他地方用蛋胶油调和颜料画的壁画进行观察显得很困难。较大块装饰面板上的绘画主题,主要也是佛像和菩萨像,画在一种几何形方框中,这种方框又围在一种圆形或椭圆形的植物图案中。这些绘画中的一部分,我认为其风格受到了西藏之影响。这些下层主洞窟,连同介于它们之间的包含有新壁画的五六个小洞窟,看起来似是目前最吸引僧侣和香客的处所。

右岸上层洞窟

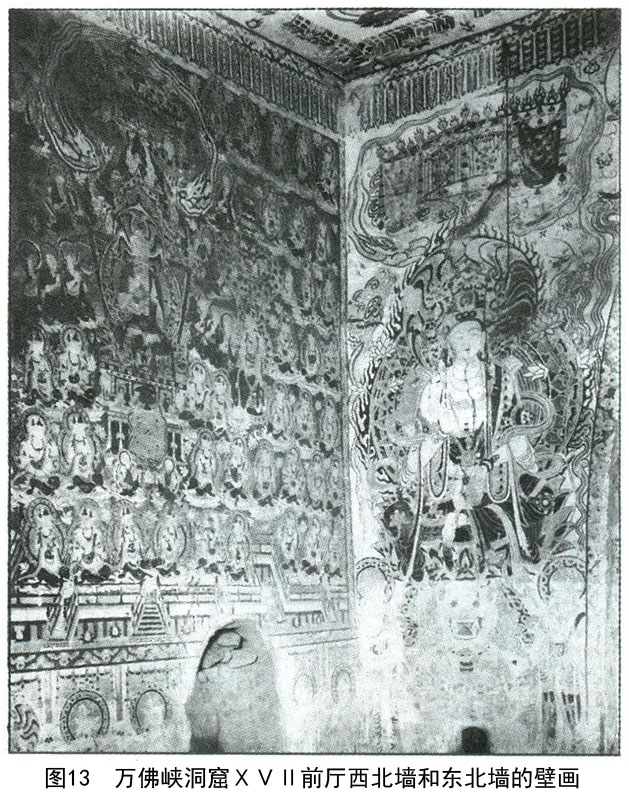

上层的洞窟可通过凿在岩石上的台阶而达到那里,这一层的一些小窟被作了僧侣们的住房,在图12的最右面可看到这些洞窟。通过一个摇摇晃晃的桥,我们跨过了一道深深的岩壁裂隙,并经过一个其前面部分已坍塌的洞窟上到了一条粗略凿成的隧道中。而后我们就到达了一线排开的石窟寺Ⅺ~ⅩⅩⅢ之最北部分,这些洞窟都处在同一水平面上。所有这些洞窟均有一间方形或几近方形的殿堂,边长自20英尺至32英尺不等;一间与殿堂宽度相当的前室,但仅有一个中等的深度,它与殿堂间通过一条短而宽的通道相连;一间高的门廊或外侧走廊,某些保存完整的地方深20~30英尺,它们使得光和空气从悬崖面那边进来了,从图12上可以看到它们的开口。这些寺庙之间,原先曾靠在岩壁正面用灰泥建成的通道彼此沟通。在坍塌得无法通行的原走廊的地方,显然在一个较晚的时期里又凿通岩壁修建了一条粗糙的连接着前室的通道,这可以通过被损坏的壁画上看出来(图13)。所有寺庙在布局上的这种一致性,表明它们是依据一定的蓝图修建的,而且在时间上也相差不远。关于这一点,它们的装饰风格上的一致性看起来也与此相符合。

壁画题材

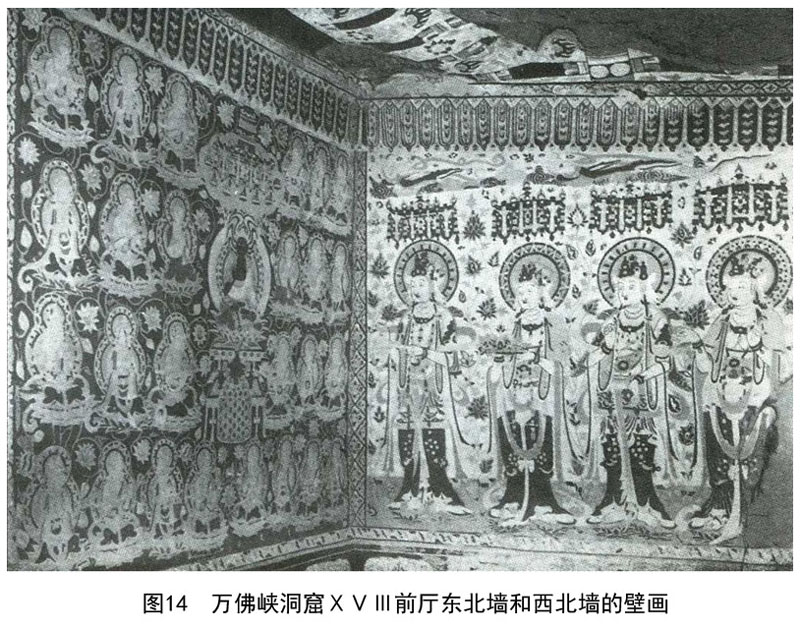

所有这些石窟中的用蛋胶绘制的壁画,在风格上与敦煌千佛洞里的很相似。走廊的一侧墙壁上,很常见地绘出成排的男像,身着暗红色的长袍,头戴宽沿的黑帽。在另一面上则绘有一系列的女像,穿宽袖的衣服,很精致的发饰,球茎形的帽子周围有花朵、带子和悬垂物。通过对敦煌千佛洞壁画的观察,我们可以明确地将这些壁画与10世纪在敦煌地区流行的服装样式相联系起来。这些带供奉物的画像,也绘在殿堂入口的两边墙壁上,它们与敦煌千佛洞某些洞窟墙壁上的有关壁画类型很相似,毫无疑问表现的是男女供养人。殿堂和前室的墙壁上,或者画一系列衣着富丽的在华盖下行走的火菩萨像(图14),或者画各种装饰画面,上面画有相似的佛教天宫场景(图13);佛陀为成排的菩萨所簇拥(图14),大型的文殊师利和普贤菩萨像;等等。将表现这些装饰题材的少数标本的照片与敦煌千佛洞相关壁画的照片相对比,我们将会看出它们之间在前面已提到过的风格上的相似性。同样的情况亦表现在那种奇怪的“风景”画上,我在前面已经描述过了,这种画在敦煌千佛洞Ch.ⅩⅥ的墙壁上可以看到,而在本地千佛洞的两座殿堂的后壁上,又再次发现了同样的题材及细节。

汉文、回鹘文、吐蕃文题记

在Ⅻ走廊的左侧无彩拉毛粉饰墙壁上,写有大量的汉文、回鹘文及吐蕃文题记,其中还有一处写有阿拉伯文。汉文中带有纪年的那部分,我已让蒋师爷复制了出来,证明属于最后一位蒙古皇帝的至顺和至正年间(公元1330—1333年,1341—1368年)。邻近的小涮窟ⅩⅢ,已全新地换成了道教的壁画和泥塑。虔诚的道士们在一个角落里存放着一堆小拉毛泥塑饰板,均出自同一模子,上面有禅坐在龛间的佛像。据说它们是在重新抹灰泥以前从一堵墙上被移下来的,实际上我1914年在甘州南部的马蹄寺(Ma-ti-ssǔ)石窟寺的一座洞窟中,也发现了这种墙壁装饰,该寺之时代似可追溯到宋代。至于这些饰板为何这么小(仅约1(又)3/4英寸×1(又)1/2英寸),看起来很可能是因为它们都被用作一种供奉物之缘故。

ⅩⅥ殿堂里的壁画

ⅩⅥ洞窟的殿堂里有着绘制得极高超的壁画,但因为光线太差,使得我无法将它们拍摄下来。在边墙的每一面上都绘有两幅西天场景,东面的后墙上保存有一种“风景”画之局部。通往殿堂入口左侧墙壁上所发现的回鹘文(或蒙古文?)、吐蕃文和汉文题记之中,看上去似乎均无年号。前面已提到过的寺庙ⅩⅤⅡ,其殿堂里有巨型坐佛像的上部分,其鎏过金的头部显示出新近重修过的痕迹。图13复制出了前室左(或西北)面的墙壁装饰图案,骑在狮子上的文殊菩萨的画像绘制得大而活泼,被两个菩萨所胁侍,对面是普贤菩萨。

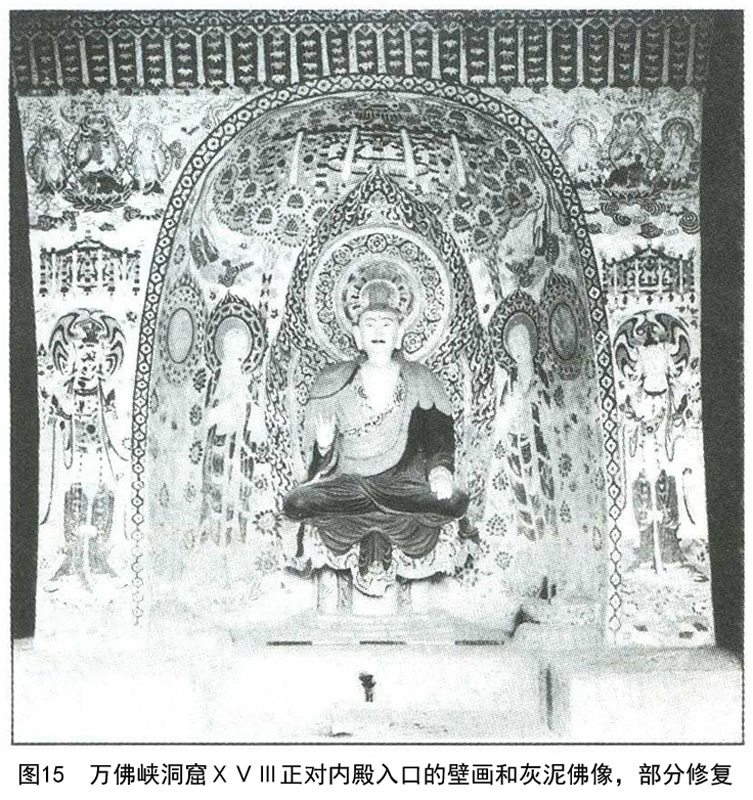

ⅩⅤⅢ洞窟的雕塑和壁画

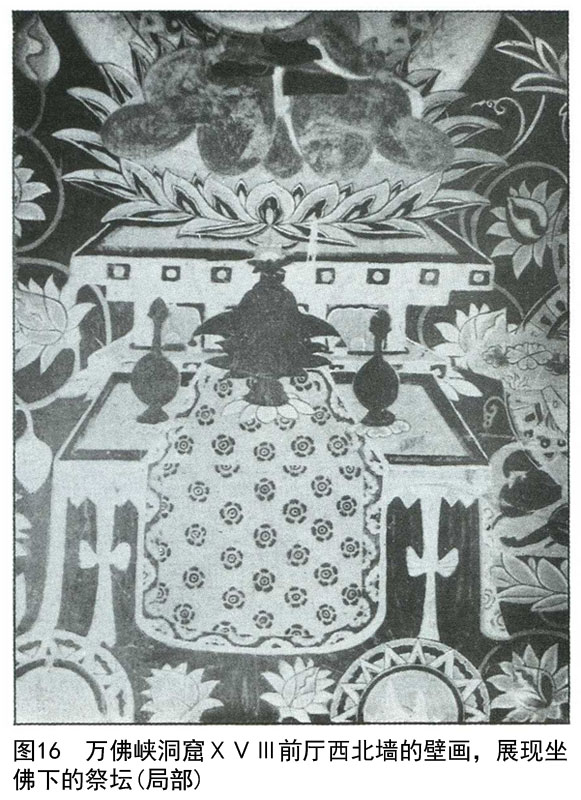

寺庙ⅩⅤⅢ在整个系列中是最大的,下面详细叙述一下它的情况。殿堂的面积为38英尺×32英尺,包括一根在岩石里凿成的中心柱,柱的基座部分为20英尺4英寸长18英尺宽。它的四面上各有一座壁龛,里面有一尊大型的坐佛像,从图15上可以看出,大部分都已经重修过了。两尊曾胁侍在其两侧的用拉毛泥塑的菩萨像已经被毁坏了,但还有其他两幅像画在壁龛的两边。此外在壁龛里靠近佛像大型火焰图案处,还给有两幅着僧衣的信徒像。殿堂的墙壁装饰由八幅画面组成,每一幅上面都有一幅佛像,被簇拥在两幅菩萨像之间,位居五排带头光的小坐像之中心。用衣服和背景(暗紫色和淡绿色)的不同色彩来表现变化。东墙和角落画面上绘的是大型的装饰华丽的菩萨像,作各种各样的姿势,在它们中间是弥勒。相似的持花果的菩萨像,装饰着自殿堂进入前室通道的长7英尺多的边墙上。此种像亦出现在前室里的较大的墙面上,呈真人大小,从图14上可以看到。前室里的墙面有29英尺长、10(又)1/2英尺宽,每一面上都装饰有一幅画面,上面绘一尊紫色皮肤的佛像,坐在四排坐菩萨像中间的一座圣坛上(图14左侧)。佛前面的圣坛(图16)上盖有色彩丰富的桌布,上面有一件大型的覆盖着的碟子,介于两个造型优美的罐子之间。后者像碟子一样画成烧土颜色,其优美的造型非常像那种黄铜制的老“阿普塔巴”(Aptābas),这种东西在塔里木盆地仍为人所知,直至19世纪中叶时为止,主要是在和田地方制作。罐和碟子烧土色地上的黑色轮廓线,在照片上无法拍摄出来,在我看来它们是打算复制出一种透雕细工的效果,这是那种老和田细黄铜器皿上的一个特征。最后是走廊的墙壁,进深20(又)1/2英尺,宽9英尺4英寸,画的是上面已经提到过的那种类型的供养人序列。

右岸的其余洞窟

其余的寺庙不太引人注目,它们大多都很小,有几座光线暗淡,尤其是ⅩⅠⅩ。该窟殿堂的边墙上装饰有天宫图,后墙上绘有大型的“风景”画。殿堂入口右侧墙壁上的一幅供养人像一侧,潦草地写有9个婆罗谜文字。它提供了有趣的证据,证明了这些寺庙是建于和田佛教语言停止使用以前。洞窟ⅩⅩ~ⅩⅩⅡ的前室或走廊墙壁上,有一些汉文的题记,年代是公元1332年、1353年、1357年和1367年。在最后一座洞窟ⅩⅩⅢ,汉文的题记特别多,皆属于至正年间(1341—1368年),这已接近元朝的尾声了。有趣的是绘在走廊里的供养人像上面的漩涡花饰,上面显示有据我看属于晚期类型回鹘文的字。

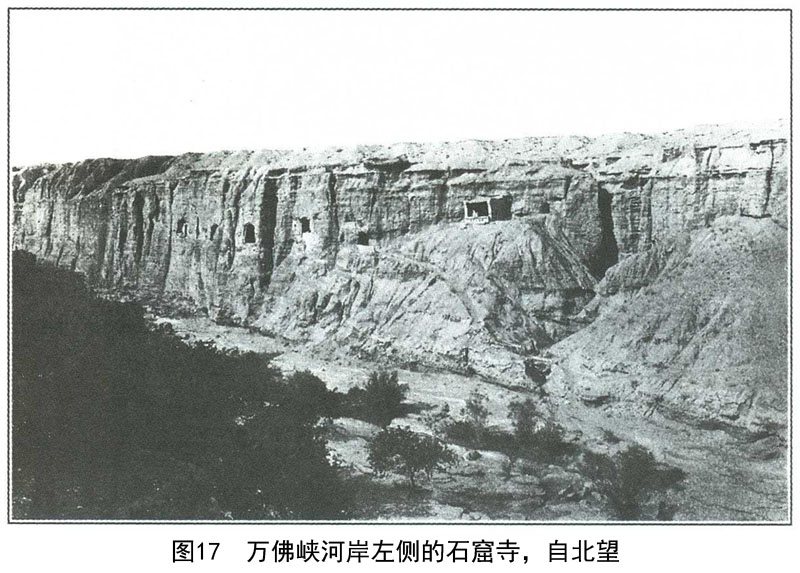

左岸的石窟寺

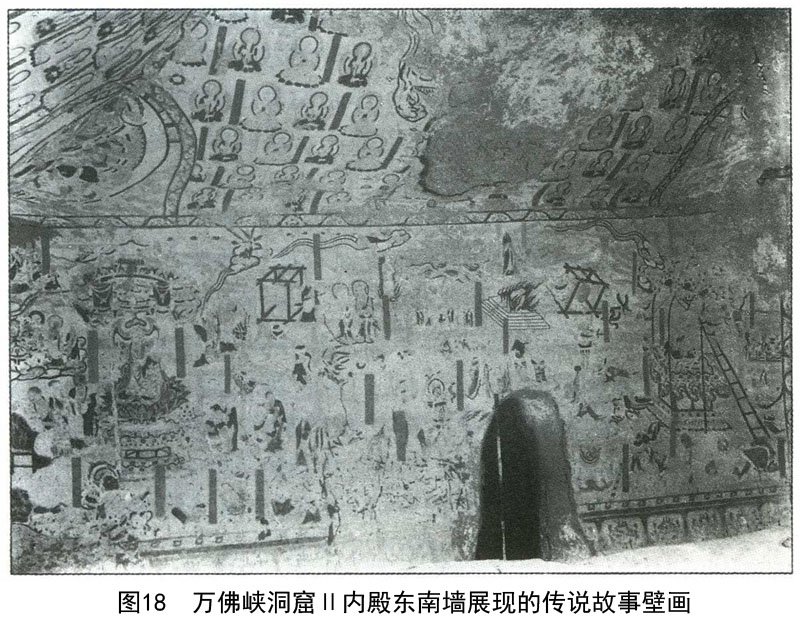

左岸上距河谷底部约60~80英尺高处,共有10座分组排列的洞窟(图17),其建筑布局或多或少与右岸上的洞窟相同,只是走廊较浅,这可能部分是由于岩壁壁面坍塌之所致。壁画按着一种分明是更粗糙的方式绘制,而且看上去主要是使用了模板。这一点连同洞窟之不规则排列可以看作是其开凿相对较晚的迹象。东南面的第一组洞窟中(Ⅰ~Ⅵ),壁画的主题是前面描述过的右岸洞窟壁画中常见的类型。图18显示出的是寺庙Ⅱ南侧边墙,上面绘有一种“风景”画。同时我们在这里还看到了那种中心柱结构,在Ch.ⅩⅥ中它是被屏风隐藏在造像坛之后的。图18上看到的洞窟Ⅱ殿堂墙壁上的洞,应是岩壁面坍塌之所致。这种坍塌毁坏了走廊,并使得与周围洞窟间通过前室的沟通变得不安全起来。

左岸洞窟里带有年号的题记

值得注意的是,这一组洞窟的时代看上去要较晚一些,这可以从在它们之中发现的一系列汉文题记之时代上得到证实。这些题记的时代是在元朝末期,它们证明了此处洞窟之开凿,亦是在14世纪之第二个1/4年代以前。洞窟Ⅶ是一座孤立的寺庙,看上去既时代明显较晚又全部被新修过。其上面更高的峭壁上分布着的一组洞窟(编号为Ⅷ~Ⅹ),此中壁画在我看来亦很晚,有的已被现代的道教壁画所替换掉了。然在洞窟Ⅹ(其前室还遗有一些原始供养人像)中,有一段带年号的题记,蒋师爷似把年号读作了泰定(T'ai-ting,公元1324—1328年)。

石窟开凿的年代限定

有几句话或许可以结束我对本遗址的叙述。从蒋师爷的陈述中,我得出的结论是:写在壁画一侧的汉文题记,并未提供万佛峡石窟寺中任何洞窟的开凿年代。右岸上的大部分洞窟,从其装饰艺术的特征上来看,我觉得它们与已经提到过的敦煌千佛洞中10世纪的洞窟是大致同时代的。缺乏西夏文题记这一点或许很有意义,而洞窟ⅩⅩⅢ中除回鹘文题记之外的回鹘式漩涡花饰,很容易就和刚才说的年代推测相对应起来。大量的有纪年的汉文题记(它们是由在元朝最后统治期间访问过此地寺院的香客们留在壁画墙壁上的),将此石窟寺之可能的年代下限定在了公元14世纪的早期,而洞窟ⅩⅠⅩ中用草体婆罗谜文书写的题记(都是单独的),则有助于将此年代再向前推一些。自这些令人怀想的访问者们留下那些壁画之后时光流逝了多久,这当然是无法确定了。从各方面来看,它们都证明了这遗址在当时必曾是一处著名的香火地,这也说明人们是有望在中国的史籍中找到有关这遗址的某些资料的。由其僻处山中的位置以及现存状况上,可以有把握地推导出,它所遭受到的毁灭性破坏较敦煌附近的千佛洞遗址要少一些。但是,这里却全然不见佛教经籍的收藏品。

穿越塔克拉玛干/(英)奥雷尔·斯坦因著,巫新华等译.-桂林: 广西师范大学出版社, 2000 ;