自甘州到金塔

作者:奥雷尔·斯坦因(英)

甘州之地理优越性

8月27日我抵达了甘州,这是我旅行的最东部界限了。甘州位于一片广阔的沃野中央,甘州河(Kan-chou River)或黑河(Hui Ho)以及西面的两条支流,给这里提供了大量的灌溉水源。凭借其位置,这城市还享受着其他一些地理优势。虽然其海拔(距海平面以上大约5100英尺)与肃州大致相同,它却具有一种明显更宜人的气候。在夏季的月份里,它能接收到更多的降雨;而在冬、春季节,却又较少受到很多来自北面沙漠的寒风侵袭。这后一种优势,可能部分是由于甘州河右岸以外光秃的山冈提供的遮挡所致。那山冈从河的大转弯处延伸到城的北面,其更东部的地方高度在9000多英尺。但是更重要的事实是,甘州河出山口处河岸线东面,有一条山麓带,那儿的天然的肥沃坡地上,无需任何的灌溉即可以进行耕种。

甘州之中心位置

甘州占据着一个特殊的位置,它联系着沿南山山脉北麓分布的“走廊”的其余部分,从这种特殊位置上来看,它必曾是一个重要的行政及商贸中心。甘州正处于肃州和凉州的中间,这两个地方都能养活大量的人口,分别位于“走廊”的西、东两端。东南方向,甘州又和西宁直接相连,那个地方是前往西藏的前哨,有一条很常用的道路翻越相对易行的山口,到达大通河(Ta-tung River)的河谷,这是黄河的一条支流(应为湟水支流——译者)。这条道路构成了穿越凉州以西南山山脉的唯一一条交通线,在中原统治甘肃的历史上曾经很实用。最后,在此可以指出的是,不管肃、凉两州如何特别容易受到来自北方游牧民的骚扰,甘州却凭其北面乱石嶙峋的山冈和极端荒凉的沙漠而得以避开任何直接的攻击。

“黑水国”遗址

在距甘州西面主大门西北方向直线距离约6英里处(那地方正在崖子[Yai-tzǔ]村之外),道路进入了一片宽阔的地带,上面生长着稀疏的灌木,局部地方还覆盖有低矮的沙丘。这儿有一块风蚀地,南北长3英里多,宽大约2英里,上面覆盖着小陶片、硬砖等物,就像在新疆所见的塔提一样。遗址以“黑水国”(Hei-shui-kuo)一名而著称,在安西时我的古董商朋友李先生就向我提到过它,说是一处出过不同种类古物的地方。有时候,这些古物还被带到甘州的收藏者那里。沿着这块地带的东缘,沙丘直堆到了25~30英尺高,将地面上有可能存在的任何遗迹都完全地覆盖住了。但是除了这处高流沙丘地带之外,到处都有高1~3英尺的小风蚀台地,它们的顶部散布着厚厚的陶片以及碎砖块。

遗址的围墙

风蚀作用

发现的古物

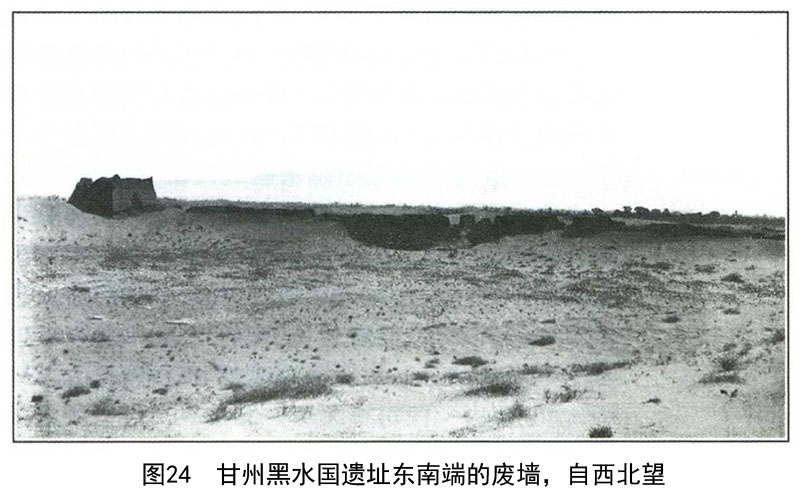

从留下来的大量的碎瓷片来看,这遗址之废弃时代无疑很晚,我对能看到的地面遗迹之更进一步的检查,亦证实了这一判断。一座带夯土墙的小堡,大约有60码见方,距高沙丘带以东不远,已半为沙子夷平了。除此之外,我在大道的西南方大约1英里处,还发现了一座300码见方的围墙(图24),在形制上类似那些“城”。直至今天,沿此边地的大部分村庄和小镇,都在其中寻求遮蔽。墙的顶部厚约8英尺,仍高达20英尺左右,在东北角建有一座巨大的方形塔。东墙内侧的流沙堆积了11英尺多厚,正像在安西看到的那样,它表明盛行风来自东边。很显然流沙是从甘州河河床里被带到这地方来的,这一带的河床宽度足有2英里。与此同时,在东墙上观察到的小裂口,证明此地所受到的风力侵蚀与安西地区的一样大。围墙内有大量的碎砖块,标志着屋基之所在,呈直角交叉的道路依然清晰可辨。很显然所有的建筑遗迹均被居住在邻近地方的人毁坏了——为的是寻找其中的建筑材料。围墙内有大量的瓷片,在这里及别处采集到的标本大部分属于明朝时期。此塔提的北缘附近,尚有第三座围墙,大小与后者大致相同,而且其墙体保存得也同样好。近其西墙处,在风蚀地面上采集到一枚带有“开元”铭文的唐代钱币。考虑到李先生所说的在黑水国发现过唐代的金属器,以及我在那儿拣到的粗陶片及瓷片中,有一些据霍布森先生分析属宋代的遗物,我得出的结论是:遗址在那时也可能更早时期即已被占据了,虽然其放弃时间不会晚于明代末期。我还可以附加的结论是,广泛散布在遗址区里的高火候砖块,有很多看起来可能属于墓葬的遗物而非建筑物所有。

河北面的明代长城

有一道围墙穿过了黑水国北面富饶的耕地区,它使我得以肯定跨过河水沿着右岸与向北延伸的荒山山脚之间狭窄的耕地地带,分布过一条与明代边防线有关的烽燧线。1914年,我通过沿河右岸下行,实地探寻明代长城遗迹,验证了这一假设。这条较晚期的万里长城线紧靠着右岸上狭长的耕地地带,其遗迹一直到香堡村一带都可寻到,从那里它又跨过河向西而去了。

经高台至肃州的大道

高台这个地方有一些文物古迹,它还具有某种地域重要性。在这里,大路从介于南山冰碛滩涂与横贯甘州河的荒山之间的耕地地带上经过,二者相交处的耕地地带之宽度减少到了最低程度,尚不足5英里。再行一程到花墙子(Hua-chuan-tzǔ),大路就离开了耕地,经过甘州河与白南河(Po-nan Ho,此处系音译——译者)沼泽地之间光秃秃的砾石高地,进入了一片宽阔的灌木和芦苇滩。这片滩地自东向西直线距离有40英里左右。早年间这大块的土地必曾是一处很有价值的地方,极适于作冬季的牧地。从大路上可以清楚地看到明代边防线上的烽燧和长城,路北是低矮、平坦的山冈。在9月初沿着这条古代道路行进时,我颇感兴趣地遇到了连成串的骆驼、毛驴商队,负载着从和田带来的货物通过这里,一路向着甘州和兰州行去。此情此景,令我想起了马可·波罗的时代,还有他以前的那些更为古老的时期。

穿过金塔的明长城

自双井子的路边歇息站起,我下了公路向西北方向而去,目的是去调查金塔以外的那些地方。在前往金塔的路上,我越过了明代的长城线,亲身验证了连同其烽燧在内的构造,与我在嘉峪关东北以及肃州北面看到的那些长城极其一致。①长城边侧低矮的山冈链顶部,也分布着一些烽燧,共同构成了这个防卫系统的一部分。从北大河或肃州河里引出的渠水,灌溉着金塔的绿洲。有一段时间当奉行谨慎的闭关自守政策时,这绿洲还被弃置于万里长城之外。但是,这里的居民显然又是通过与前述相似的途径来寻求安全以免于遭受侵掠之苦的,因我在耕作区的南缘和东南缘,发现了一道倾颓得很严重的泥土墙,围绕着这个耕作区分布。

①参见本章第二节。——原注

甘州黑水国遗址东南端的废墙,自西北望

甘州黑水国遗址东南端的废墙,自西北望

穿越塔克拉玛干/(英)奥雷尔·斯坦因著,巫新华等译.-桂林: 广西师范大学出版社, 2000 ;