桥子一带之古遗址

作者:奥雷尔·斯坦因(英)

通过南山山脉的最外围

1907年6月24日,我离开了荒凉、多风的安西,向着东南方的高山地区进发了。在开始那里的夏季地理学探险工作之前,路途中我曾走访了位于南山外侧山地中的两处遗址,据说这些遗址具有考古学方面的趣味。我的首要目标是位于桥子村南面的一座废城遗址,安西的一个操突厥语的穆斯林商人,曾为我提供了关于这个遗址的最初信息,都是些必要的最粗糙的轮廓。我们跨过了南山最外围广阔而又草木不生的丘陵地带,正是在趋近其山脚之处,在黄渠口小村子南面,我初次发现了那段短而轮廓分明的古长城城墙遗迹。它使我确信这段城墙即是长城线在安西以外的延伸。

桥子的位置

桥子村是这周围地方的首要地区,它虽然是一个小绿洲但却很肥沃,位居一个宽广的有水草的平原之中。那平原分布在这座宽阔的河谷底部,而这河谷又将南山最外围的两片山地隔开了。连同外围的一些零星人家一起,桥子村总计约有200户人家。一段围墙环绕着这村庄的主体部分,还有许多的寺庙及附属性建筑,它们现在有一半都已颓废了。这些遗迹显示出,在东干人的叛乱对这里造成毁灭性的破坏以前,这里的绿洲中必曾有过远为大量的人口。它的存在仅靠的是大量的泉水,这些泉水分布在主绿洲南面和西南面广阔的沼泽地带,从那里冒出了地面。

桥子河谷中的牧场

充足的水源提供了良好的灌溉条件,为人们的耕种带来了便利。泉水还使150平方英里的土地变成了优美的牧场。这个峡谷过去还是那些游牧或半游牧的非汉人(诸如月氏人和匈奴人)理想的冬牧场。他们游牧于此,直至汉人向甘肃极西部地区的推进将他们赶到北面时为止。吐蕃人、回鹘人和唐古特人(Tanguts)必也曾分享过其优越的自然条件,他们对这绿洲连同南面更高河谷里的牧地心存感激,而他们对这些地方的占据持续了下来。但是汉人对游牧生活的反感根深蒂固,他们现在宁愿将这块丰腴的牧地弃之不用。一直保存在记忆中的对东干人和唐古特人侵掠之悲惨经历,使他们对其游牧民邻居有一种传统的恐惧心理,很戒备地制止那些可以利用这块土地的人进入此地。沿着南山山脉向东趋向甘州等地的山脚下,还发现有一些较小的冬季牧地,这一地理状况值得在此加以强调。若这整个地区像敦煌以西及疏勒河北面的荒原一样的话,或者像塔里木盆地里那些只有靠灌溉和辛勤耕作才能维持人类之生存的绿洲一样的话,从自然条件上来讲,这些游牧民对地域的占据就不会长时期地维持下去。

锁阳城遗址的自然特征

我发现被报告是“古城”所在地的那个地方自然特征非常有趣。遗址的确很大,在一些方面具有很强的启发性。其遗迹散布在一个东西向长约5英里、南北向宽3英里多(东端)的地带内。沿着被墙围起来的桥子村向南行,经过1英里长的耕地,就到了一处将近3英里宽的由沼泽地里的泉水哺育而成的茂盛的植被地带。窄窄的一片红柳沙丘,像屏障一样分布在这片植被地带的南边缘。遗址区延伸到了那里,一部分已被风蚀,另一部分则被埋在了生长着红柳和芦苇的矮沙丘底下。再向前行进1英里,我眼前出现的景象使我回想起在和田见到的那种塔提,我置身于一处明显可见的遗迹之中了。这是一座带围墙的小城,呈不规则的四方形,其中相连的北墙和西墙部分已严重地颓毁了。桥子村的村民们称这个遗址为“锁阳城”(So-yang-ch'eng)。

遗址附近的风蚀地

城东和东北方向3~4英里处,零散地可见到一些用泥土建造的塔和围墙。在被完全侵蚀掉的住宅中,发现了一些厚的陶片,这些迹象标明了这个一度被密集占据的地域之范围。老绿洲上的耕种地可能曾延伸到了很远的地方。整个遗址区分布在肥沃而平坦的黄土地上,那黄土地一直延伸到从南面山坡上斜过来的光秃秃的冰碛砾石滩地边缘。在我随后从踏实(T‘a-shih)到万佛峡的路上,一直分布着这种砾石滩地。由于缺乏地表水而未受到植被保护的黄土地,被强劲的东风吹蚀得很厉害。这种风通过疏勒河盆地里总是呈东西向的小山脊和裂口,一年四季不停地刮着。在这里逼真地再现出了罗布荒原上楼兰一带雅丹地貌的形成过程,只是雅丹规模小了一些罢了。那种常常间隔2~5英尺的很浅的吹蚀沟,说明了正如我们将要看到的下述事实,即:自从地表水和保护植被消失以来,时光在这里的流失满打满算也不过1000年。另一方面,这儿地表的黄土层厚度有限,我发现很明显正由于这个原因,那些黄土被彻底地侵蚀掉直到暴露出了下面的细砾石层。很多原本来自岩屑覆盖的山冈的沙子都很粗糙,其侵蚀活动在这里必然会有助于风力侵蚀的效果。宽阔的被侵蚀的黄土地带,向东一直延伸到眼睛所及之处,一眼望去,只见满目黄沙。但是在老绿洲之内,存活下来的灌木却有助于将小沙丘固定在原位上。正如我已经描述过的那样,在城墙内由于大墙所提供的保护作用,使得流沙累积成了巨大的沙丘。

古代灌溉遗迹

与刚才描述的自然状况有关的,还有我在这些地方所作的调查,它使我得以确证了曾经供给这座废城以及它附近耕地的水源。可以肯定的是,它不可能来自灌溉着现代桥子绿洲的由泉水哺育的沼泽地。稍作观察即可看出,所有这些泉水的所在地,均低于被废弃的遗址区之地平面。从位于绵延了数英里的光秃秃的冰碛砾石滩涂上的锁阳城起,一直到山冈脚下,都看不到任何清楚一点的河流痕迹。但当我穿过古城东面的风蚀地,前往我此次探察目的地的古城遗址时,我的眼睛被从东南面延伸过来的一座砾石覆盖的山脊所吸引住了。正如我所期待的那样,那里有一条古渠道,其渠岸顶部仍清晰可辨。渠水从山脚下所携带的粗沙和砾石,在时间的长河里必定会有助于河床的抬高,这正如我们在从和田到安西的每一个绿洲里所看到的那样。接下来,当渠道停止输送水时,其大量的沉积物就起到了保护渠道免受风力侵蚀的作用。自从灌溉停止以来,这种风就一直在持续不断地切割和减低渠道两侧的地面。这样一来,渠道的顶部就保存了下来,平均高出两侧的侵蚀地面以上10~12英尺。

古渠道线

干燥化之迹象

渠道线在距离一座废弃的寺庙大约1英里处,可看出它又分成了数条支渠。从这里起4英里范围内渠道都清晰可见,直至古城东南方一座泥土堆旁。从这里起,地面上的渠道线就消失在完全为雅丹所侵蚀的地面上了。在这片约有半英里宽的侵蚀地带南部,可看到赤裸裸的冰碛砾石滩渐渐地在升起,在这个地方是别想指望看到渠道的痕迹了。然向东南方向远远望去,我看到了一条白色的泥土峭壁线,可能是一条现已干涸、沉陷入冰碛砾石地里的河道。它的南面距离最近的山冈上,有一道宽阔的沟壑,它使我去想这条河道从下一座更高的山脉起被截流了。正如我随后的调查所显示出的那样,这座山的高度在12000英尺以上,尽管它没有永久的积雪,现在却可以随时接收到大量的潮气。毋庸作任何的怀疑,正是这同一径流现在又出现在桥子东和东南面的沼泽地中。但就地面状况而言,现在的地表水是不足以灌溉古代绿洲的。由此我可以得出的结论是:在这个地区已有清楚的证据显示出了干燥化的迹象,无论是普遍存在的抑或局部范围的;而这个问题使得考古学从对遗址的考察中所得出的事实具有了别样的价值。

锁阳城城墙

我须从已经提及的锁阳城废墟开始对这些遗迹的描述。用夯土围成的城墙呈现出一种四边形,其北墙的外侧长约670码,南墙为493码,其他两边长约650码。墙的厚度不一,其墙脚处厚约20~30英尺。在墙角有圆形的棱堡,沿着棱堡间不规则的幕墙上又有四方形的棱堡(即马面——译者)。在保存下来的北门和西门处,有一种四方形的外围工事(即瓮城——译者),就像现在在中国城门外侧仍可见到的、但常常筑成半圆形的那种建筑。城墙的西南角向内缩进,那里有一座小围墙建筑,或许是打算用来作一种内堡。南、北面上也有内墙遗迹,但损毁严重,其特征已无法辨认了。

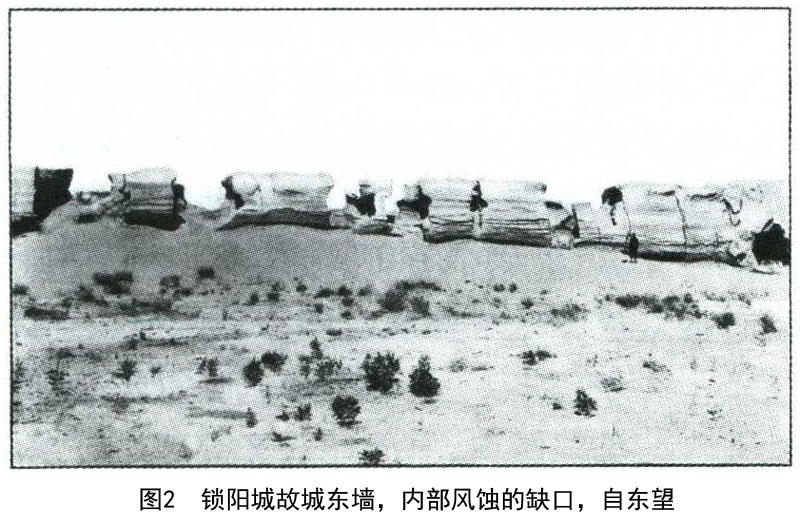

双重东墙

东墙之风蚀效果

该城有一特别之处,它有内外两道东墙,二者相距200码,并不完全平行。内侧墙的很长一段由于侵蚀而产生了裂口。图2中显示了锁阳城一部分内侧东墙的景象,它清楚地展示出了风沙在这里肆虐的结果,极类似于安西南面那座废城的状况。①尽管经历了长时期的侵蚀,内墙的基部依然保存了下来,而且一些棱堡,或许还有近中部处的城门之位置仍可以辨认出来。它与外侧的东墙很不一样,后者不得不承受东风的吹蚀。其大部分地方都已被夷为平地,仅可在别处寻到一段破坏得很严重的低矮的墙迹线。考虑到这一事实即外侧东墙在自身受到侵蚀之同时,必也曾为内侧东墙提供了保护,我们还不可断言说后者的较好保存状况乃是后来修建之必然证据。然而,联想起在现在的安西“城”东墙上之所见,我自然而然就生出了这样一个想法:锁阳城的内东墙建于一个较晚的时期,当时外墙已被缓慢然而无休无止的风沙侵蚀得无望修复或用来防卫了。从内墙的位置相对靠近北城门及其墙角缺少半圆形棱堡上来看,似乎也支持这一推测。

北城墙和南城墙的保存状况

渐进的风力侵蚀

在安西的观察发现,古城的北和南城墙遭受的损毁相对较小,尚未有一处地方完全断裂过。毁灭性的风主要来自东方,而南北墙之走向与此一致,因而得以保存下来,这也为楼兰古城的状况提供了另一个明确的解释。在东墙的庇护之下,流沙在围墙之内被积累下来,从而成功地保护了西墙免于遭受毁坏,尽管其顶部刚刚开始出现一些裂隙。在围墙的西北角,建有一座用黏土筑成的瞭望台,其底部有一个用土坯砌成拱顶的通道。该瞭望台仍高约30英尺。无疑,当随着时间的流逝,这些裂隙被切得越来越深时,风力将会重新卷起时下填塞在裂隙内的沙子,并驱使它们向西掠过那时已破裂的城墙。到那时,侵蚀力对内墙来说将会像对外墙一样大,也会强烈侵蚀到城墙以内的地面,将这个现在已半为沙丘埋没的地方变成一处塔提,仅有北墙和南墙的遗迹尚可显示出曾有一座带围墙的城池在这里矗立过。

废城内部

要指出这一过程的早期阶段是很有趣的。在内外墙之间地段上的沙子很薄,分布在小土墩与暴露在侵蚀力之下的住宅等之间。在这里的地表上可见到古代的陶片、木炭之类的遗物碎屑,但在墙外的完全被侵蚀的地面上却见不到这么大量的遗物碎屑。城墙外侧的红柳大都已枯死,与它们在一起的沙丘正被分解和夷平。在内东墙后面围起来的地段内,还有很多的红柳沙丘,上面仍有绿色的灌木生长着。靠近西墙,甚至还有一些仍很茂盛的野杨和沙枣树。大部分地方的流沙堆积得有6~10英尺高。仅在少数地方的地表上可拣到陶片(包括一些瓷器及上釉的粗陶器碎片),以及属于唐代的青铜钱币。在这些地方有较大型的垃圾堆,或者是一些明显由完全倾颓的建筑物构成的土墩子,它们都高出流沙的地面。城的西面,在一道外侧围墙(其标志是一些较小的墙迹)内外,有一片地面上生长着大量的灌木和芦苇,推测那地方的下面应有地下水存在。那水可能来自上面提到的从城西南经过的干河床之排水,而该河床的排水又是从南面第三道山冈那里带过来的。

占据直到宋代

瓷器和上釉粗陶器的碎片,连同我第一次在这遗址中调查时所采集的钱币,极清楚地说明了这座小城及其周围地区之固定占据时间,曾一直持续到了宋代(如果不是更晚的话)。这一事实,再加上在仍然生长有植被的地面上容易被毁坏的遗迹之明显倾颓状况,使得花费时间在这里做系统的发掘显得很不明智。围墙内的极大部分都分布有很厚的流沙,在那个季节里,要想雇用到足够数量的工人是很难的,这一切都会极大地延迟我要做的发掘工作。在围墙西南角的一座高出流沙地表的土墩上所作的试掘,揭示出了一座看似住宅的遗迹。这座住宅建在一片大遗物碎屑堆上,碎屑堆主要由完全烧焦的木头、破碎的土坯以及牲畜粪组成。除此之外还有其他一些迹象表明,这古城里的建筑在废弃之后曾遭受到了一场大火。

晚近时期仍有来到遗址者

然而这座古城看上去并不像是一下子就被彻底废弃的,而是有一个渐进的荒废过程。这个观点是由下述事实推导出的:所发现的钱币遗物中,最晚的一枚属于金(Chin)代一位帝王时期(1156—1161年),而此外还发现了少量的瓷器碎片,霍布森先生倾向于认为这些瓷片的时代应在17世纪。考虑到遗址与桥子村间很接近,很可能我从那些前来观看发掘的桥子村村民那里听到的一个说法是真实的。据他们讲,在他们的记忆中,在北面草原上放牧矮马的牧人们,时不时地跑到少数几座废建筑中躲避冬季刺骨的寒风。那些建筑物明显地属于较晚的时期,当时还仍然矗立着。有证据表明,这座废城甚至在今天还有一些临时的居民,都是些前来采硝的人。从曾经被占据过的建筑物的土中,可以采集到这种硝。人们指给我看西墙根上的那些小烟囱,都是被那些挖硝人凿出来的。

木质雕像遗物

从位于一座地穴式住宅前面的一座小泥土建筑的寺庙(其时代很晚)里,以及一处明显是一座工作垃圾堆上,陪同我的一位有文化的小官员给我找到了一种有趣的小古物。那是一件雕刻得很好的木雕像的上臂(图3),属于某种明显有真人大小的雕像之一部分。像上面装饰有浅浮雕,带有表示两件衣服的装饰图案。其图案的一部分是植物,明确地让人想起犍陀罗的装饰图案,包括四瓣铁线莲似的花朵,这种图案我们从尼雅以及楼兰出土的木雕中已经很熟悉了。当这些东西送到我手里时,上面仍附着有鲜亮的色彩痕迹。这件遗物所属的雕像的时代必定很早,或许是唐代以前,这一点看来是很清楚的。遗憾的是,没有任何迹象可表明其原始出土地。但即使如此,它也足以显示出锁阳城内的这些土墩和流沙之下,可能埋藏着富有考古学价值的东西,而不仅仅是一些塔提类型的小遗物碎屑。而要做系统的清理的话,却既费时义费力。

带围墙的墓地

出城向西北行,在其西北角约1000码处,有两个大夯土建筑的土墩吸引了我的注意力。自远处望去,它们像小城堡一样。但走近观察,在北面有一道损毁严重的外侧围墙遗迹,其独特的样子立刻吸引了我。建造得极好的土墙厚达20英尺,仍还保存有很高,它构成了一个每边长约70英尺的坚固的方形建筑。看不到有任何专设的入口或台阶,以及其他可进入其内部的设施。墙的结合处形成了一道裂口,在通过该裂口走进这些奇怪的建筑之后,开始时我徒劳地在寻找能说明此建筑之用途的遗迹。后来我注意到了一些已裂开的木板,它们散布在沙地上,占据了围墙的一半。木板的长度恰好与一个棺材的长度相当。接下来,在刮去一个角落里的沙子之后,我发现了相似的木板,仍处在原位上,里面是一具朽烂得很厉害的骷髅。很显然,这些高大的墙是用来庇护逝者的坟墓的。它们或许长时间地抵挡住了风力的侵蚀,却显然又未能阻止沙子以及寻宝人的侵入。我不能肯定这围墙的原始入口在什么地方。周围的地面已被流沙吹蚀得暴露无遗,随后又受到了侵蚀。从对它的调查上来看,这整个围墙内被用作了一座墓地。但墓穴中除了人的小块碎尸骨之外,已被侵蚀得别无他物了。

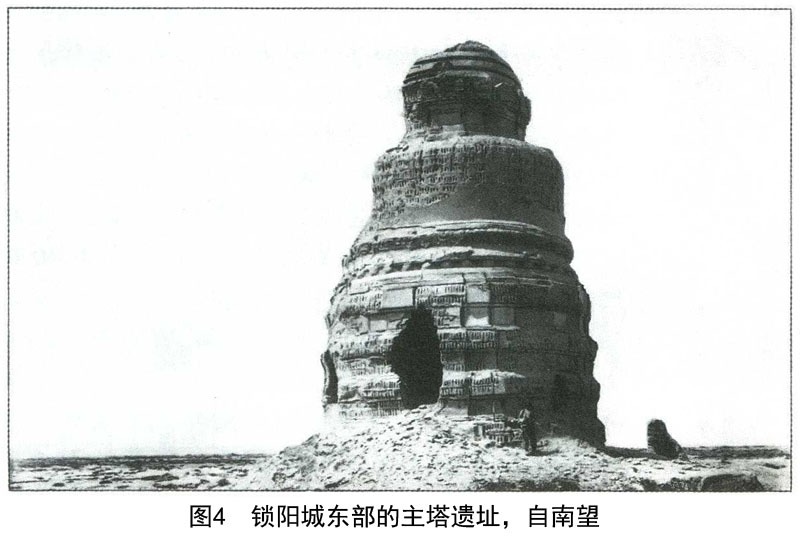

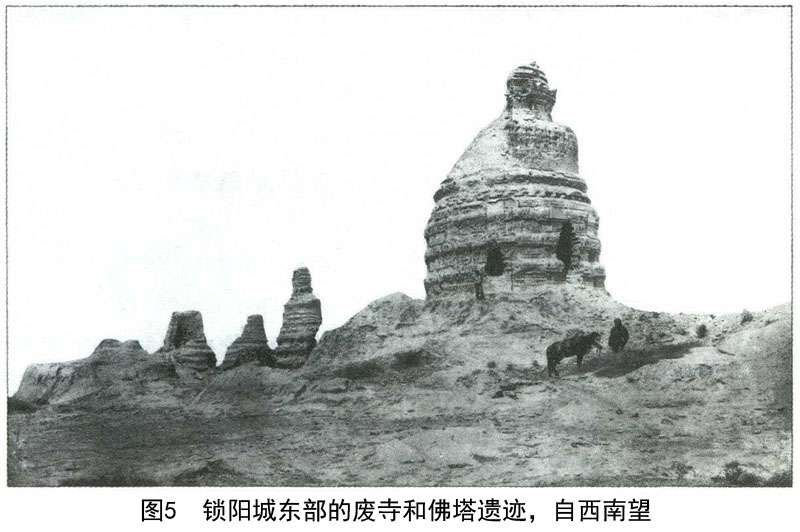

锁阳城以东的古佛塔

遗址中最显眼的个体建筑,是一座大型的、曾经很精美地装饰过的佛塔。塔建在一座部分用人力处置过、部分利用了周围侵蚀地的台地上,在锁阳城外东墙以东不足1英里。其南面部分如图4所示,而在图5上显示的则是其西南面,它向北和东北方向有一排较小的佛塔。寻宝人在代表佛塔上部基座的部位处挖了一个大坑,对佛塔的损毁很厉害。此外还有被毁坏掉的原先曾覆盖在外壁上的一厚层硬的黄色拉毛泥,使得我很难在有效的时间内对佛塔作准确的测量。从我拍的照片上可以看出,这座佛塔在形状和比例上,与我在塔里木盆地调查过的佛塔明显不同,显然代表一种较晚期的类型。最下部分的基座看似呈方形,大部分被碎屑所掩埋,其上有第二层呈圆形,凸棱状,高15英尺多,其上承托圆形塔身。它的上面还有第三层,呈圆柱体形,其穹隆形顶几乎变成了平的。一个非常显著的特征,是上面用砖建成的一系列的大伞盖,很精致但不成比例。佛塔的总高度看上去超过了40英尺,而主体基座部分的直径大约有27英尺。我对这整个塔的印象是:它属于宋代晚期,或许属于当甘肃极西部地区被唐古特或西夏(Hsi-hsia)统治时期(11—13世纪)。但在缺乏可靠的年代学资料的情况下,无论对此地还是对吐鲁番和焉耆的七个星“明屋”中出土的某些部分特征相似的佛塔,我们都不能贸然尝试去确定它们的年代。

寻宝人挖掘

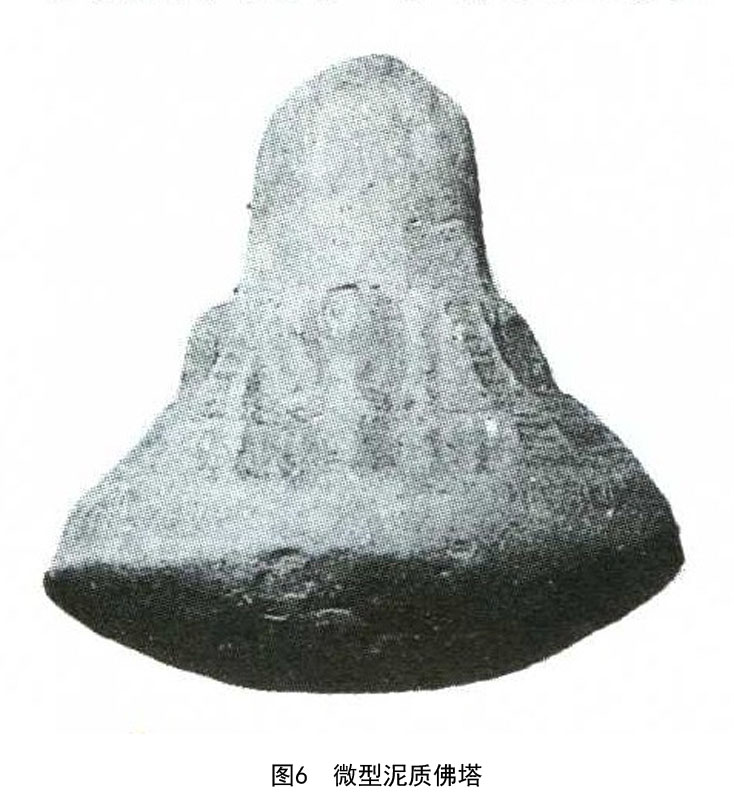

微型泥质佛塔

没有任何的堆积物保留下来。如果这佛塔内部可能有过什么东西的话,也必曾刺激过那些寻宝人的欲望,这可以从那些各种各样的大盗洞上看出来。沿台地北边缘排列的直径约10~12英尺的半打小佛塔,也未能逃脱被盗掘的命运。有一些佛塔因此而彻底地颓毁了。在那些仍矗立着的塔内,有一间不足两英尺见方的小室。其中有两座佛塔的小室里,发现了数以百计的用黏土制的微型佛塔模型,其样式与我在喀达里克的寺庙中所发现者一般无二。这些小供奉物中的大部分都被弃置在外面,或多或少地遭受到了磨损或风化。但也保存下了足够多的完全未被触动的标本,从中显示出它们是从少数模子中复制出来的。这些标本中最有趣的是图6,它精确地再现出了热瓦克佛塔的平面结构,其主体基座上带有台阶和四条十字形的臂,但上层建筑的细节部分却未保存下来。图7中保存下来了基本的特征,它系用制作较粗的模子制成。而图8则再现了与喀达里克一般模型相一致的传统。

釉陶与贴塑碎块

主佛塔南面的台地部分看上去曾建有一座寺庙,但其遗迹已完全毁坏到了基部,这或许是因为使用其建筑材料作它用之故。这座庙宇之存在可通过大量的硬绿釉陶片来加以证实,这些碎片明显属于苫顶的屋瓦。标本如图9,被模制成浮雕状,上面还带有一部分有翼龙的图像。图10则是施釉的贴附用的雕塑碎块,可能曾被用来装饰寺庙的墙壁。相同的还有一件小粗陶像的胳臂,上面同样地也施有釉。我在这里可以指出的是,1914年我在哈拉浩特(即黑城——译者)一座可能属于西夏时期的寺庙星,发现了大最的相似类型的绿釉瓦,被用作屋顶和墙壁的装饰物。我在寺庙东南部分做了些清理(那地方还可以看出一些墙的痕迹),结果是什么也没发现。

地面上的碎屑

我在这遗址中调查过的其他一些建筑遗迹的情况很简单,主要是因为它们过于稀少或不明确,以致无法确定其年代的缘故。当从附近的大土墩(该地点可看出古灌溉渠线②)向北返回时,我越过了一片广阔的塔提地面,其从南到北的距离大约为3英里。在整个路途中,到处都有大量的暗灰色和红色泥质陶片散落在地面上。

钱币方面的年代学证据

关于古城及其邻近地区,我在前面已经指出了其年代学方面的证据,从那里采集的陶片清楚地表明了遗址之占据时代是在唐和宋代时期。剩下来唯一要补充的是更明确的钱币方面的证据,完全与这一观点相一致,但同时又留出了某种程度上来讲人们对遗址的占据可能更早的余地。在已鉴定出的总数为38枚的铜币或铜币残块中,有25枚上面铸有“开元”铭文。这种铭文最初用于高祖时期(618—627年)③,但在唐代大部分时期的钱币上都有这种铭文。剩下的有一枚为“乾元重宝”,该年号历公元758—760年;两枚宋代钱币;另有10枚五铢钱,其中有一枚可归为隋代(581—618年)。其余的时代明显较早。

①参见本章第二节。——原注

②参见本章第四节。——原注

③原文如此。——编注

穿越塔克拉玛干/(英)奥雷尔·斯坦因著,巫新华等译.-桂林: 广西师范大学出版社, 2000 ;