吐鲁番遗迹考察

作者:奥雷尔·斯坦因(英)

吐鲁番盆地的调查

从托和齐走山路经过六段快速行程,我们于11月10日到达鄯善绿洲地区,它是吐鲁番盆地中的最东端的最肥沃的地区。众所周知,该地区在历史和地理方面都有很重要的意义。我这次在3个星期之内完成了对以下遗址的调查,即从吐鲁番盆地的最东南部边缘至西部的古代都城遗址的区域(交河古城)。盐湖是吐鲁番盆地中的最低的洼地,几乎所有地表上遗留的水流都注入此湖。在其东部边缘不太远的地方,有一名为大阿萨(大城堡)的遗址,该遗址是我鄯善的资料员向我报告的,据说它曾经建造在地面上,现地表已被沙漠覆盖。完全是出于对地质考古方面的偏好,我决定去考察此地。11月13日的旅程,我们首先到达了荒凉狭窄的山谷地带,就是在这里鄯善地区的水消失在光秃秃的山脊和流沙之间的。后来到达水源主要来自拉津(Lamjin)河流的茂盛的绿洲带柳中。在汉代它就以柳中之名占据着西域诸国中的长使(Chang-chih)的位置,而且还是中国对西域统治的主要立足点。经测量,柳中的海拔高度只有50英尺。

灌溉方式的改变

我们向西南走的第二天所看到的有趣的地理现象,均可参阅我在自传中的描述。这里值得一提的是新的灌溉方式坎儿井已逐渐取代了过去不确定的水渠的灌溉方式。多年来,一些边缘地区都是依靠柳中水渠引水来灌溉耕种区的,一旦柳中水渠缺水,这种灌溉方式就没有了保障。在吐鲁番多数居住区内广泛实施了坎儿井的灌溉方式,这一变化主要是由当地人口的迅速增长所致。同时,也与中国政府重新收复该地区之后,该地区恢复和平和繁荣景象有很大关系。但应该承认修建坎儿井对吐鲁番地区而言可谓是一项现代革新,最早修建的年代也不过是18世纪末期。通过一系列考古和历史文献资料中对该地区的记载,我们可以确定古代该地区人口比现代要多,由此可以推断早期这里的地上水源较现代一定丰富得多。

干旱问题在拜什塔木遗址中的反映

接近拜什塔木(Besh-tam)遗址时,就能发现干旱问题对此地的影响较大,必然就会考虑导致干旱的原因、干旱出现的时间及其持续的时间等问题。距柳中广阔种植区南缘7英里处的拜什塔木农场,只剩下最后几小片坎儿井灌溉的土地。此后,我们经过了被遗弃很久的田地,其上现已长满了沙漠中常见的骆驼刺;之后又穿过了一个浅河床地带,即柳中水渠的水勉强由此流抵终端的盐湖,冬季这条渠常放弃不用。由于水本身蒸发和被土地吸收的原因,春季当绿洲地带特别需要水时,水就无法流到如此远的地方,或当吐鲁番夏季干旱时期水流到此处也很困难。除非是在雨水充足的情况下,导致远处的山洪暴发,这里才有获取水源的希望。在这条季节性河流的南部是大片长满骆驼刺的宽阔的沙石平原和生长着红柳树的小沙丘,在流沙出现的地带,就有被风沙侵蚀将硬土地切割成小沟和1~2英尺高的雅丹地貌。这种地形由东部延伸至西部,春季在吐鲁番盆地常刮的大风,将那些风蚀的流沙刮成小山包似的沙丘,在东边洼地形成边界。现在,远处大阿萨遗址的城墙进入我们的视线,此外,还可以望到却勒塔格(Chol-tāgh)山脚下一道道闪亮的白色盐湖的湖畔。

大阿萨遗址

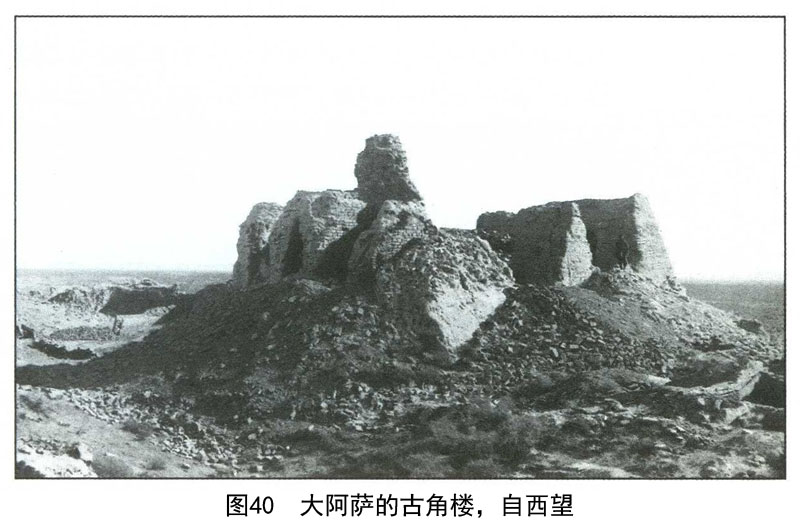

从拜什塔木到大阿萨遗址只有6英里,水源相对较近,附近的牧草也很丰富,发掘者能找到较好的住处。这座遗址无疑成为试图停留的好地方,正如我鄯善和柳中的资料员描述的那样。遗址周围的沙漠不仅范围较小,而且显得很柔和,但我确信这地方毫无疑问也发生了很大变化,否则就不会被遗弃。如图39所示,这个遗址包括一个小的长方形堡垒及一个外部围墙,外围墙的形状不规则。整个遗址是在一个自然矮土台地上修建的,建筑基本是用土坯建造的。在长方形堡垒的东北角内(其外部长200英尺、宽150英尺),在高土台上建有一个庞大的类似烽燧的建筑,图40中可以看到。

拱顶房屋和炮台

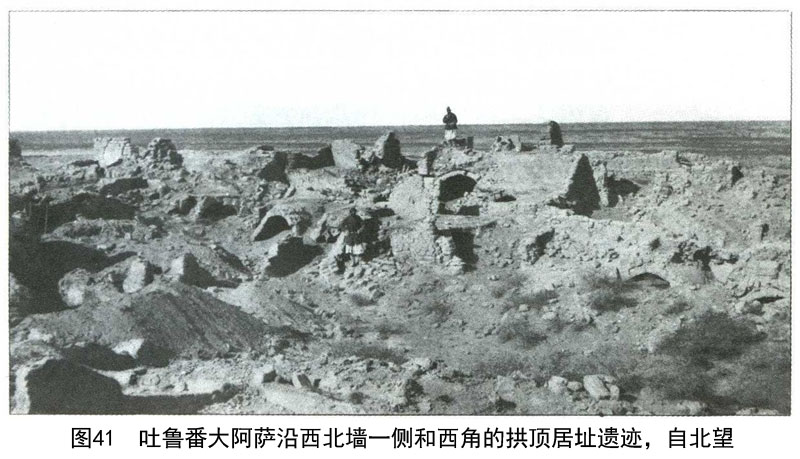

我第一印象最深的特点是,在堡垒内分布有大量的类似兔子窝的小拱顶房屋和炮台(图41、42),而且在外部围墙内这种房屋也密集分布。

拱顶房屋和炮台

许多地方的这种房屋一间建在另一间之上,都不甚规整。房屋墙壁和顶部坍塌的碎土坯已把那些较矮的入口阻塞,甚至有些底层的房屋内也被填满土坯块等。这些房屋的长度大约为10~16英尺,宽度6(又)1/2~8(又)1/2英尺。一眼就看出,这里的建筑特征较吐鲁番更特殊,而且还可以看到有些特征在现代的村庄和城镇中沿用。这些被称为坎买尔(Ke-mer)的拱顶房屋以及那些建造在房间底层的房屋,受到无论是穷人还是富翁的同样青睐,因为他们就是靠这些房屋来躲避那酷热的夏季的。除了春季用来避免狂风袭击外,同时冬季这些房屋还很温暖、舒适,可御寒。因吐鲁番木材短缺,所以这种拱顶建筑在整个地区都非常普遍。经济而且适用的胡杨树,在塔克拉玛干周围各个绿洲地区随处可见,但这里却完全不见。

吐鲁番的拱顶建筑

在吐鲁番地区无论是过去还是现在经常使用的拱顶是真正意义上的拱形,因为人们通常将土坯纵向按拱形砌筑,而且常变换成垂直状砌筑。这种便利的避暑房屋显然是为了节省木架结构的材料才集中分布的。通过水银气压计测定的数据确定大阿萨盆地低于海拔360英尺,夏季这里非常炎热,这自然就能解释这里普遍使用拱顶建筑居室的原因了。

佛殿遗址

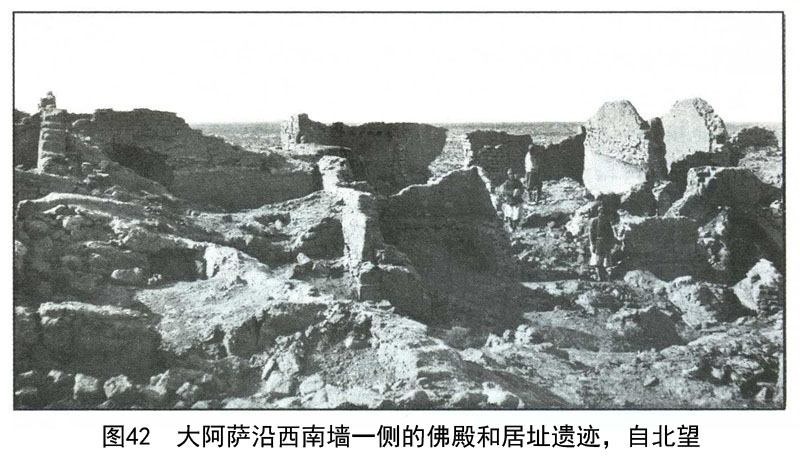

让我特别注意的建筑除前面谈到的那种类似兔子窝的建筑外,还有一个小佛教寺庙,它紧靠长方形堡垒的西南墙壁建造(图39中标明ⅰ),几乎对着由从外围墙进出的门。如图42右侧所示,从北部还可看到沿西南墙壁分布的居住遗址。寺庙包括一个小佛殿,内部长约8(又)1/2英尺、宽6(又)1/2英尺,有一个宽约3英尺的封闭式的拱顶回廊。在其东北部还有一间类似前室的建筑,长19英尺、宽4英尺。佛殿的墙壁厚约3英尺,残存高度仍有14英尺。回廊的外面的围墙破坏较甚,其拱顶是在高度约7英尺左右的位置开始起券的。佛殿和前室已被发掘过,但没有完全清理干净。我在柳中获得的资料说明,这些是德国探险队路过该遗址时匆忙调查过的。当清理东部一小房间的通道时,发现了彩绘壁画残片,显然是从墙壁上塌下来的,这些均是德国探险队调查时扔出来的,或者是后来的本土人掘宝时所为。

佛殿中出土的装饰遗物

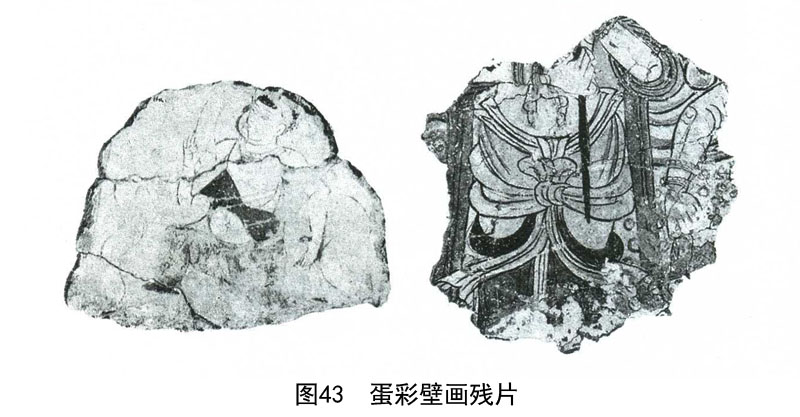

佛殿和前室内均保存有一层未破坏的细泥墙面,通过仔细的清理,我们获得了许多壁画,还有泥塑残件,都是小坐佛像,显然原先是佛背光上面的。从佛殿墙壁上遗留的突出的泥塑模块上还发现有三个背光的轮廓的痕迹。还出土了巨型塑像的臂和手指残块等。如图43中的蛋彩壁画残片分别表现了一个跳舞的小孩和一个观音菩萨的身躯。

这些浮雕塑像的残片中有一个雕刻逼真的、大小同常人一样的臂的模型。在东南的通道内我们发现了大量微型浮雕佛像,均未被破坏,显然是用来装饰墙面的,某些地方还有壁画痕迹。废墟下可见壁画上贴了一层苇子,表明这座佛殿在被废弃之后又被重新利用过,也许是那些放牧人使用的。就好像是在模仿尼雅、楼兰和米兰遗址中所流行的行为。有一块大彩绘残片,尽管被毁坏,但两面都能辨别出在很厚的白色底上彩绘的一个立佛像,这种绘画技术在吐鲁番绘画遗物上很常见。图44丝织品残片上的图案,其圆形大团花就足以说明是萨珊风格的。

回鹘文文书残片

需要补充的是,除了在两片彩绘泥块旁边有很模糊的回鹘文题记外,我们还发现了几件回鹘文文书残片,以及一部回鹘经卷的下端残部和两小片汉文文书。这些遗物显然说明这些佛殿到了回鹘时期仍在使用,同样其中出土的装饰遗物也自然就归结为这一时期的杰作了。通过清理充满坚固的垃圾堆的一间房屋,它与西南围墙相连,即在堡垒(图41)西角附近,所得到的结果与上述结论是相一致的。这间屋子顶部可能很早就已被毁坏,后被当做垃圾场使用,同我们在米兰堡垒所发现的情况类似。

垃圾堆中出土的回鹘文文书

在大量的麦草和生活垃圾中出土了18件回鹘文文书残片,从潦草的笔迹和其中的一两件文书上的红色印章判断,它们全部是信函或文件。对于其他部分的清理,可谓一无所获。

早期的农民居址

大阿萨周围的黄土地都很肥沃,没有硝尔(shōr,盐碱化),而湖畔北部大片很厚的土地现都已被盐碱化,因此需要引水灌溉才可以。如同现在柳中季节性河流流到4英里以外的遗址所在地一样,我推测大阿萨在回鹘时期或许更早一些时候一定有农业居住区,并且还有充足的水源可供灌溉,后来因气候干旱才导致了地表上的变化。

小阿萨(Kichik-hassar)的佛殿遗址

我从大阿萨的大本营对一组称为“小城堡”(又称克其克阿萨)的有趣的小佛殿遗址进行了仔细调查和清理,这项工作是在拜什塔木轻易找到的劳力的帮助下完成的。小阿萨位于大阿萨东北2英里多的地方,其范围一直到达种植区不断减少而且地表被风蚀严重的地带。这里肥沃的黄土地因风蚀形成的沟壑从东部一直延伸到西部,有些地方的沟深达5~8英尺。在即将到达遗址时,我们又看到了流沙堆积成高8~10英尺的大沙包(Barkhāns),也许是由于这些大沙包的保护才使两处佛殿遗址得以保存其基本特征。如图45所示,遗址包括一群小塔及与其相连的穹隆顶小佛殿,附近还有一些严重毁坏的小建筑遗址,可能是用来为寺院服务的。

塔提类型的地区

该遗址占据的地区由西北至东南约120码,这一方向的距离是最长的。在这个区域内地表特征表现为典型的塔提类型,地表因风蚀作用,小陶片和碎骨头随处可见,其中大部分是人骨。所有的建筑遗址都位于风蚀形成的台地上,台地的高度高出相邻的地面4~5英尺。在其东部或遗址保存较好的部分,流沙已堆积成高10余英尺的沙包,如图45、46所示。建筑遗址使用的土坯都是晒干的,比较坚硬,尺寸基本在18英寸×8英寸~9英寸×4~4(又)1/2英寸,与大阿萨遗址中发现的一样。墙壁砌得很规整,所有的土坯均是平铺的,长面和短面交替向外。这些建筑的所有细部特征似乎说明它们大概是同源的。

塔、穹隆顶佛殿Ⅰ

遗址中最大的混合建筑在西部,图中标明Ⅰ的遗址。它包括北边保存相当好的一个塔、一个佛殿及与其连接的穹隆顶的前室(图46)。再向南有一个长47英尺、宽23英尺的大厅或院落,很可能也是木质屋顶。西边墙壁上的小穹隆顶龛的用途不明。西南部与其相连的毁坏严重的一组房屋可能是僧侣们的住所。北部的那个塔是建造在一个24平方英尺的台基上的,高度为5英尺,台基的一半都已被沙子覆盖。其上又置一个圆形台基,直径为15英尺,高度是4英尺6英寸。在此台基之上还有一个类似塔结构的东西,高达10英尺,代表第三层,其上是逐渐变高的分层建造塔。此塔的基座的设计与热瓦克塔的基座完全一致。该塔是一个十字形附加在一个方形台基上,整体有20个突出的角,有一个用莲花叶装饰的低浮雕高约一英尺的圆形底座,其上为圆柱形的穹隆顶塔,现顶部已残。塔的整个高度约24英尺。

塔Ⅰ的室内结构

第三层的东边挖有一个洞,显然是很久以前掘宝者所为,塔内被洗劫一空。塔的特征很有趣,形状为一个小内室。小内室的面积3(又)1/2平方英尺,它建造在一个圆形基座之上。这个神秘的小室原本有一个宽2英尺的口可供出入。小室内盗洞上部残存有墁泥穹隆顶的部分。该室的敞口或窗户原先只有3英尺深,后来被探宝者挖深至6英尺。由于盗洞的影响,使我无法确定古代的敞口后来是否以某种方式筑有墙壁或者是彻底将其封堵。敞口用途主要是为了定期对室内储存的祭祀物品进行检查,确定它们是否安然无恙的。我在此需要补充说明的是,第Ⅲ组塔,其建筑特征除了在面积上略小一些外,其他特征则完全是上述那个塔的翻版。它也有一个面积3(又)1/2平方英尺的内室。由于其东部毁坏严重,无法弄清楚原先挖的敞口的痕迹。在塔Ⅰ的遗址中,那些盗贼并没有满足只在其东部挖开一个通往内室的洞,而且在其北面又向下挖到了圆形台基的底部。

佛殿Ⅰ.Ⅴ内的壁画

佛殿Ⅰ中的小殿Ⅴ,其南部紧接一个佛殿,内部面积8英尺4英寸见方。其内部地表被厚2英尺的沙子和泥块覆盖,显然未被盗掘过。烟熏或火烧的墙壁和屋顶以及残存的墙面上到处有乱画的痕迹,显然表现出对佛殿内的装饰不满的态度。在穹隆形上面的球形顶部仅有壁画残存,描绘的是一排小佛像。沿东墙和西墙的底部,在保护层的下面可以看到一些残留壁画的下半部,色彩依然很鲜艳。在东南角附近可以辨认出一幅出行图,绘的是两个完全相反的马,马上的骑士均已失,其后为步行随从。中间的一匹马因受惊而双腿高抬;其后是一个随从牵着的红棕色动物,可能是豹或羚羊。西壁上残存同样的壁画,毁坏更加严重,揭下来的标本残片为红色底上彩绘的其他颜色,整体壁画色彩非常艳丽。佛殿北墙上残存一大片彩绘的背光,以前一定包含一个浮雕塑像,其右侧有一个穿着华丽立在莲花座上的人物的下身。除在佛殿和前殿内发现的浮雕人物残片外,还找到了一个小佛塔的模型和一个浮雕佛像,均为泥制,显然是供养人像。在清理佛殿时还发现了几片纸,是汉文佛经残片。

穹隆顶佛殿Ⅲ.ⅰ内的出土遗物

在前述的佛塔和佛殿的东南部被严重风蚀的建筑Ⅱ内,如图45底部所示,除墙基部分外,还出土少量遗物。但在其南部50英尺处的一组小寺庙Ⅲ则保存得比较好,其内出土了不少有趣的遗物。穹隆顶佛殿ⅰ面积约7英尺2英寸见方,明显已被牧民或其他人长期作为住所使用,其内残存的壁画很少。但在与其东北部相连接的充满泥土坯的甬道内,发现了三片麻布画残片。其中有一个千手佛,他的上面有成排的小佛。尽管该麻布画上的色彩几乎都已退去,但整体上它不愧为一幅精美的工艺品。从曾经修补过的痕迹来看,此画是很久以前的,是后来被供奉到此处的。在北部与佛塔连接的另一个佛殿中,我们发现了无数个模制精良的浮雕塑像残片。除了中央佛像基座附近的各角落的一层薄沙下面发现的许多壁画残片外,大多都是金色的。在此,我们还发现了几片汉文佛经残片和旁边用回鹘文作注的中亚婆罗谜文小残片。

塔Ⅲ院墙内的遗物

塔周围曾经筑有小围墙,大部分院墙都因风蚀被毁坏殆尽。在塔ⅲ附近的泥沙中埋有许多层泥墙面残块,其中还出土了一个木雕的坐佛(图47)。木雕佛像的背面的平面上残留的木钉表明,它以前是固定在塔基座上的,这与其出土的位置正好相符,它是在距地表约2(又)1/2英尺处出土的。在塔基座的南面的底部出土了几百片回鹘文文书残片,上有红色印章痕迹,很明显是故意撕碎的。但是否同安迪尔寺庙的一样,是供奉储存于此,还是那些野蛮人破坏所致,其目的均不明确。值得一提的遗迹还有一座小寺庙,它包括一个破坏较甚的塔,它位于中央的遗址ⅱ东北30码的地方,见图45的右侧。这座塔仅存底下的两层台基,其余部分是那些探宝者在寻宝过程中破坏的。在被土坯块填满的佛殿内出土了一些浮雕塑像残片,其中一些是与真人同大的浮雕塑像的组成部分。另外,还出土了几块彩绘壁画残片、两块回鹘文文书残片和一块小而保存完好的吐蕃文文书残片。在塔基周围的土坯堆中出土了大量的吐蕃文和回鹘文文书残片。

小阿萨遗址的位置

在小阿萨寺庙遗址中出土的回鹘文文书证明该遗址是回鹘时期的佛教圣地。同时还可以断定它一直被当做佛教寺庙使用,直到大阿萨占据此地,此时其功能很可能依然未变。考虑到甚至在沙·鲁赫大使时期,吐鲁番大部分地区的人们仍然信仰佛教,再结合其他地方的当地信仰的经验,一般当地的崇拜与遗址是紧密相关的,否则它就会被遗弃。但是,如果要确定这些寺庙遗址迎接其最后的一名虔诚的崇拜者的具体时间是非常困难的。我在其附近没有找到任何居住遗址的痕迹。但考虑到我在此逗留的时间较短,而且发掘时还必须守在遗址旁,风蚀的地面上发现的塔提遗址可能相对独立存在于农民的聚落遗址区,或者因没注意,在矮土墩中被忽略。由于从柳中到辛格尔的道路从遗址的东边穿过,这也许就能够说明寺庙之相互隔开的原因了。

访问吐鲁番遗址

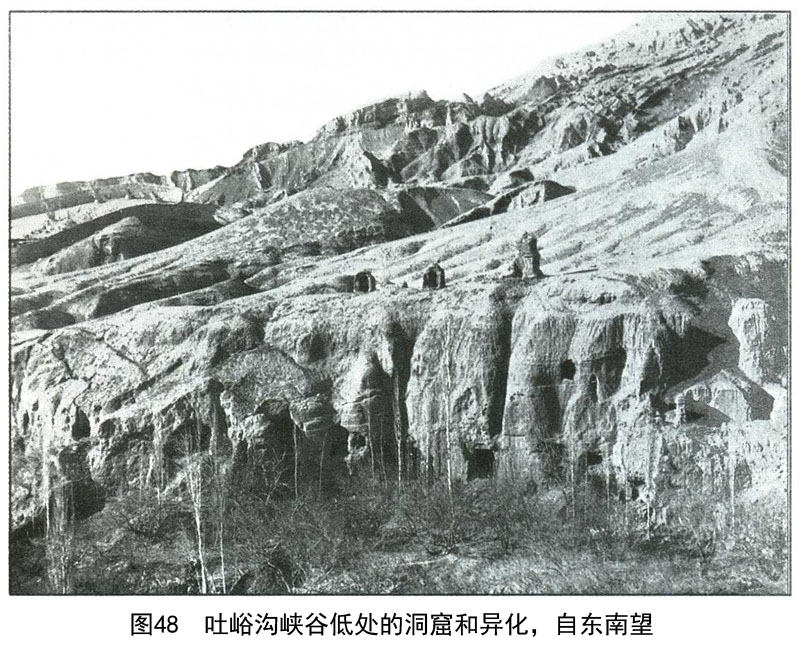

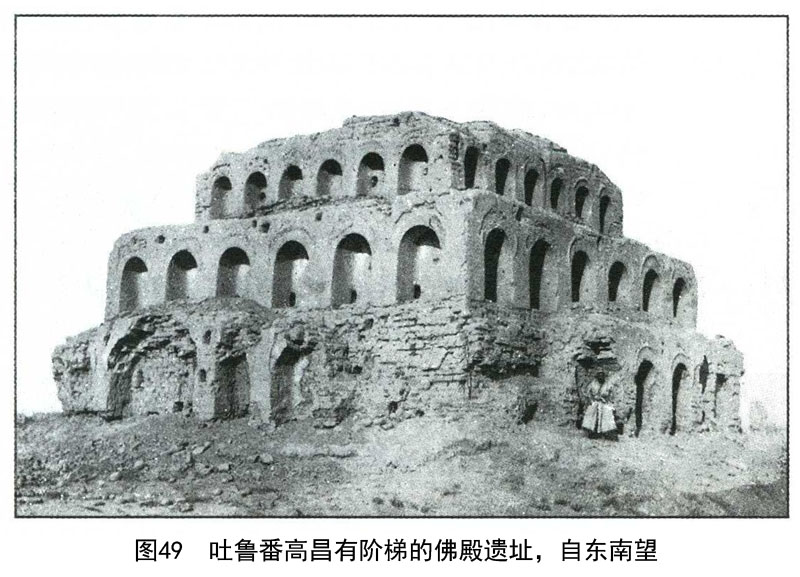

11月18日离开拜什塔木后,我就向北走,最后到达因葡萄而闻名的小镇吐峪沟。在吐峪沟上面风景如画的峡谷中,有成排的佛教寺庙和洞窟(图48)。我开始了一系列的旅行调查,这使我很快熟悉吐鲁番地区的著名遗址。其中我访问的喀拉霍加(Kara-khōja),即高昌古城,它是唐代和回鹘时期吐鲁番的都城,它给人们留下的印象极为深刻(图49、50)。由木头沟(Murtuk)和胜金口向下的峡谷中散布着一群重要的佛教寺庙和石窟寺,其中伯孜克里科洞窟拥有精美的壁画。后来又从吐鲁番镇到布鲁尤克东部沿小山脊坡地分布的小遗址。1914—1915年,我在此地的停留使我对大部分上述遗址更加熟悉。

交河古城(Yār-khoto)

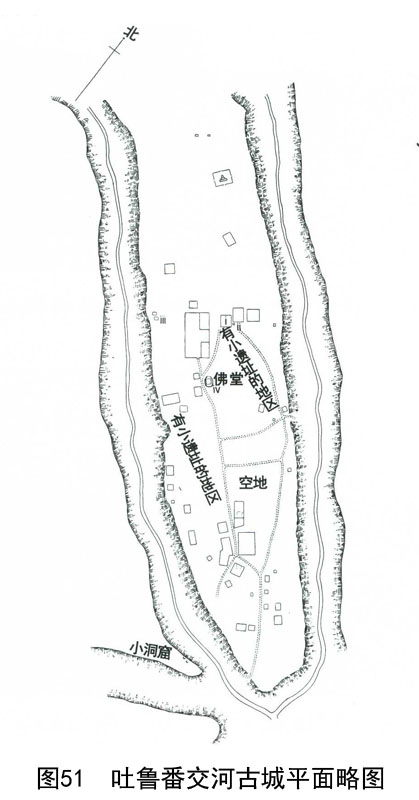

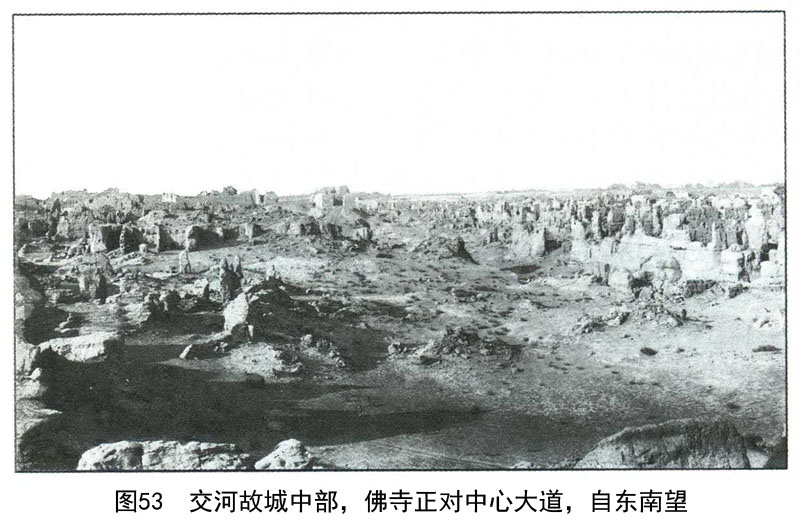

为去西库鲁克塔格山搞地质探险准备交通工具,我在吐鲁番耽搁了一个星期。在吐鲁番绿洲逗留期间,我曾抽空再度访问了著名的交河古城遗址,直至唐代它一直是吐鲁番的都城。其特殊的地理位置,即它居于两条很深的亚尔(Yar)沟壑之间,就是由此而得其现代名称亚尔和屯。它一半是突厥语,一半是蒙古语,古代汉语将其解释为交河,即“交叉的河流”之意,这些我想大家都非常熟悉了,毋须我再赘述了。图51中所描的草图的上端就是该遗址,这有助于说明该遗址在吐鲁番镇的位置,它占据着狭长的类似岛屿的高地的南半部。该城具有布局严谨的面貌特征,并把巨大遗址分隔成了不同部分,见遗址全景图(图38、52、53),它们展示的是其主要街道两旁的城址的中央部分,这可能会给你留下深刻的印象。

裸露的居住遗址

聚落遗址占据的广阔的地域,以及这些房屋令人迷惑不解的分布方式,其中大部分房屋均是用生土切割建成的,无论什么时候对遗址进行全面、系统的调查都是一件既漫长而又非常艰难的工程。也许这种代价并不能够带来相应的收获或结果。就是随便看一眼即可明白这座死亡城镇是多么缺乏保护措施,将它抛弃在沙漠中所造成的破坏就足以说明这一点了。在该遗址停止使用后,没有流沙袭击造成遗物被沙石覆盖或被移动的现象。但是,附近种植区内的村民经常到此挖土作肥料,使得大部分大大小小的房屋只残留光秃秃的自然硬土部分。该遗址地理条件与那些在城镇北部边缘及更远的空地上(图54、55)发现的寺庙遗迹比较,更适宜考古的发掘。寺庙建筑的墙壁均已倒塌,其内堆满了被毁坏的很沉的土坯。这就能解释为什么以前的欧洲探险家所清理的部分,似乎主要局限在寺庙遗迹内了。

居住遗址的发掘

附近村庄的村民们常来向我兜售文物,我了解到这些文物均是他们从附近遗址中挖出来的。我选了两个普通遗址进行试掘,以便能在相对短的时间内清理完毕。挑选的第一个遗址是一所小住宅(图51中的ⅰ),它下面一层建筑是在自然生土上切割修整建成的,其内遗留了很厚的一层未经扰乱的泥土坯,没有被挖肥者运走。

发现的唐代钱币

在地表上我们就捡到了四枚“开元”唐代铜钱。向下挖了几英尺,在距地面5英尺高度的地方,我们发现了96枚铜钱,是串在一起的。其中93枚有“开元”铭文,是唐代的第一个皇帝在公元618—627年首次铸造的,此后他的继承者又都继续使用,一直延用了一个世纪。另外两枚是“乾元”通宝(758—760年),还有1枚是公元600年前的五铢钱。从这些铜钱出土的情况分析,它们均属于唐代晚期的钱币,可能以前是放在上层房屋的墙壁上的,后来因墙壁倒塌才使它们出现于此。另发现一把铜刀柄(图56),有精美的浮雕花形卷云纹装饰。东南部与此下层建筑相接处发现了许多毁坏严重的小型寺庙ⅱ的墙面,寺庙面积约4平方英尺,内有一个1(又)1/2英尺宽的封闭回廊。填满回廊的土坯中出土了一张纸片,两面均书有密密麻麻的回鹘文。

Y.K.ⅲ佛殿遗址出土遗物

由此寺庙遗址向西南行不足200码处,与雅尔西边连接的最近修建的城镇的北边,有一大房屋ⅲ。它在一个发掘了一半的佛教寺庙附近,似乎逃脱了最近那些运肥者的手,它却引起了我的注意。在房间内我发现了有趣的透雕铜装饰品(图57),明显是从一个大东西上分离的,是一尊小佛坐在一个从莲花座上升起的柱上,镀金。此外,还有与喀达里克遗址发现的形制相同的木钥匙,用鳞状图案装饰的精织的棉鞋。在同一地点还发现了2枚铜钱,1枚的年号是建中(Ch‘ien-chung,公元780—784年),另一枚是开元通宝。前面提到的在Ⅴⅰ佛殿南边的寺庙是建造在一个高台地上的。台地是直接修整生土建造的,这是该遗址中惯用的方式。以前来此探险的人们没有发掘安置佛像的中央平台后部的通道,经清理,我们在此获得了很多模制精良的浮雕塑像残块,其中包括一个与真人大小相当的浮雕佛像的面部。曾经用来装饰中央平台地基的精美的壁画仅存一个小残块。

穿越塔克拉玛干/(英)奥雷尔·斯坦因著,巫新华等译.-桂林: 广西师范大学出版社, 2000 ;