肖尔楚克北部的明屋遗址

作者:奥雷尔·斯坦因(英)

抵达遗址

12月11日我离开了焉耆镇,走库尔勒的山道到肖尔楚克小站,它在焉耆西南16英里的地方。当天我就调查了位于其北部4英里处的庞大的佛教寺庙遗址,当地的突厥语称其为明屋(Ming-oi),意为一千间房屋。在遗址的西北方向3英里左右的范围内,是一些分散的蒙古族耕地七个星(Shikchin)。欧洲的旅行家们,包括赫定博士,曾数次来此遗址调查。据我所知格伦威德尔教授1906—1907年曾经两次到过这里,为了调查遗迹,他在此呆了好几周。但在吐鲁番得到的消息说,他的探险队主要将精力都投入到了遗址北部的洞窟址的清理上,对于遗址他只进行了仓促的调查,因此给我们留下许多可以进行系统发掘的遗迹。另外,当地的条件表明,格伦威德尔教授等必须快速完成对遗址的调查,所以在建营地和安排劳力等方面都必须要井井有条,不能浪费时间。

遗迹的位置

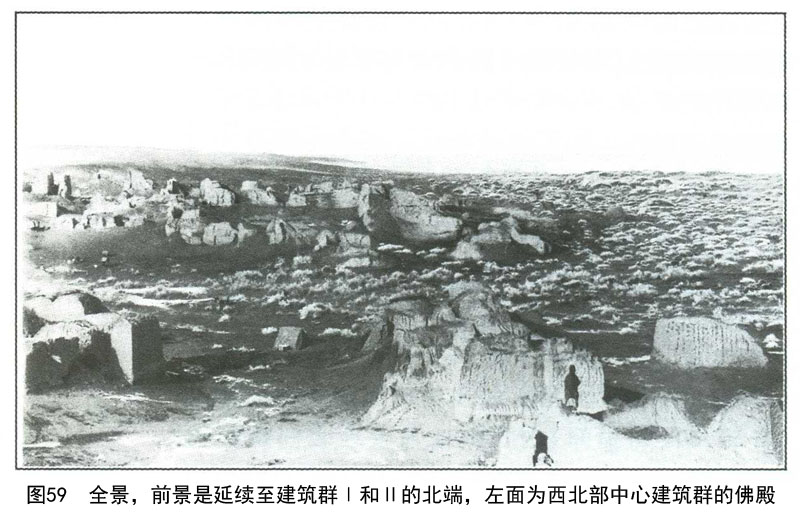

遗迹的主体部分分布在小砾石覆盖的山脊的顶部和斜坡上,以及高于绿洲平原的砂石高地上,如图58、59、60、61、62所示。这些山岭都是南面开都河山谷两侧山脉延伸的余脉。这些小但高度适中的高地,从东北延伸到东南,遗迹占据部分为1/3英里。建筑遗存覆盖的地域宽度200~300码不等,大致是在其中央有一片洼地将其分为西北和东南两部分。最西端两座山脚的深沟中喷出的两个泉眼汇成一条小渠向东流,不久便消失在灌木覆盖的绿洲平原中。由排水的浅沟形成的同样的洼地(图59、60、61中间)也在山地与台地之间蜿蜒盘绕。

遗迹的分布

位于台地东南的三组遗迹很容易识别,每一组都包括排列紧凑的建筑基址,在图中以Ⅰ~Ⅲ来表示。西北部遗迹分布极不规则。俯瞰深沟的中央台地上有一大群寺庙ⅹⅰ~ⅹⅴⅰⅰ,包括几个很大的寺庙遗址,非常引人注目。在其北部的缓坡上,以及向东和南延伸的狭窄的小土墩上,散布着无数其他建筑遗址,规模均较小。最西边的山脊不仅陡,而且其顶部比较狭小,因此仅有一两组小佛殿,其中一个就在泉眼之上。

早期盗掘的洞窟寺庙

上面谈到的洞窟寺庙位于其西北部3/4英里处。遗址中心所在的山岭和台地向东延伸到这里,在沙砾石山西边的陡坡的山脚下,发现有密密麻麻的洞窟。除了一个洞窟外,其余的都在这里。山势较高。这9座石窟寺以及与其相邻的一些可能是石墓的洞穴的位置、特征的详细情形,最好参考格伦威德尔发表的材料,因为他曾对这里进行过系统的调查,并详细报道了整个调查。那些规模相对较小且遭野蛮人严重破坏的石窟,仍残存一些壁画以及一些浮雕塑像,都具有较高的肖像学价值。

清理寺庙

在N.拉姆·辛格的勇敢帮助,以及蒋师爷和来自库鲁克塔格山的拉尔,辛格(R.B.Lāl Singh)的帮助下,我能够在遗址中停留的12天内,清理完大部分寺庙和其他遗址,而且清理得较彻底。清理了几个大寺庙遗址的局部后,发现一大堆被火焚烧过的坚硬的土坯和瓦砾,表明寺庙遭火灾之后厚墙向内坍塌。因此,我们想挖出一些有价值遗物的希望算是到此破灭了,于是我们就停止了工作。

建筑形制及材料

主要遗址区内单个的寺庙共计有100多个,它们的面积差别较大,从最小长4英尺、宽6英尺,到最大一边长达80英尺的长方形。它们的建筑风格几乎完全相同,除几种代表性的典型形制外,其他基本是千篇一律,包括内部设计和装饰。这些建筑普遍使用土坯建造,最常见的土坯的尺寸是12英寸×6英寸×3~4英寸。在一些大型寺庙中使用了大量的木材,木材砌筑在砖石中,使之更加坚固。在高台地上的一些建筑,我还看到墙里夹了几层薄杂草。所有这一切均表明当时的气候条件与现在相同,仅用土坯建筑是不能保证其坚固性的。

穹隆顶寺庙佛殿

首先,我们将简要描述遗址中最常见的几种形制的总特征,其细部特征留待我们对每个佛殿进行描述时再谈。小型寺庙中最典型且普遍的形制是简单的佛殿,或者是方形,或者是长方形。它们一般坐落在台地上,与其他佛殿相接排列,有时可通过门廊出入。因在Ⅰ和Ⅱ组寺庙北部附近残存一些拱顶建筑,所以我们有理由相信这些佛殿过去一般都是穹隆顶。其他地方也可以看到土坯建筑的基址。另一个大类型,佛殿前有券顶窄室,窄室前的墙壁正对着通道。侧面墙上有几处低券顶的通道,由此可以进入窄室或通道,绕行中心塑像。这尊塑像原来放在面对通道的墙面上。这条通道的后部也是拱形,曾经装饰有壁画或浮雕塑像。同样的地面建筑在该遗址中的石窟寺中也相当普遍。

有封闭回廊的佛殿

第三种类型,代表大型寺庙类型,与和田遗址(丹丹乌里克、喀达里克等)中的佛教寺院中非常普遍的形制很相似。在此我们发现了一个佛殿,大体为方形,通过前通道进入,其他三面封闭的回廊可环绕,作为右绕(Pradaksinā)之用。在这种形制的大寺庙中,通道在佛殿的后部变宽,形成一个有雕塑装饰的房间,其他地方的通道仅用壁画装饰。

埋葬遗迹

第四和第五种类型的遗迹,很可能是表现某种埋葬特征的墓葬。第四种类型从外表看像大佛塔,圆柱形穹隆顶,直接在矮平台上建起,或是从不同形状的地基开始建造的,如圆形、长方形或方形,通常都有一个正方形围墙。图63、64能帮助说明其形制。这些佛塔的特殊形制是其内部一律都是空的,那些保存较好的仍能看出有通往内室的拱形顶入口的痕迹。调查或清理过的拱顶圆形室内,没有发现任何祭祀遗物和人骨。第四和第五种类型的遗址和在交河古城外部的阔什拱拜孜(Kosh-gumbaz)发现的佛塔完全相同,可以确定它们都是作为埋葬目的之用。第五种类型的类似中心柱的建筑(图64、65)底部发现的骨灰罐和盒子,明确地证实了这一点。无论形状是多边的,还是方形,这些塔都有一个围墙,而且其上部逐渐变小,这种外形使人联想到古代罗马的墓葬。

影响遗迹的气候条件

在介绍几个地点的发掘收获之前,我想最好还是先谈谈我观察到的影响所有遗迹的气候条件。这些暴露在外的遗址经受了雨、雪的严重破坏,这一点一目了然。我前面已经谈到了焉耆山谷的气候状况,与塔里木盆地中央地区或与之相似的吐鲁番盆地比较,显然不算太干旱。据说山谷中夏季常有暴雨,我们造访了这些山谷,而且获得了明显的考古证据。一些墓葬建筑外墙的浮雕装饰壁画表面的石膏几乎全部被冲掉,寺庙墙壁等上面涂抹的的白色石膏都几乎被洗刷干净了。

博斯腾湖上的薄雾

沙石台地上的建筑遗迹,位置虽然很低,但可以免受周围平原地下水位的侵蚀,幸运地逃过了盐碱的影响,没有严重风化。盐碱的风化作用在焉耆其他遗址中特别严重。但由于遗址位于博格达沙尔6英里的范围内,甚至距博斯腾湖更近,无法避免湖中和沼泽地潮湿空气对其缓慢而长期的危害。尽管12月对新疆来说是最干旱的时期,我们还备受这种气候条件的影响。我们在遗址停留期间,从南边湖浮起的寒冷的薄雾笼罩了整个遗迹和营地;同时最低温度达零下42度,给我们的工作带了很大的难度。夜间的白霜实际就如同一场小雪,覆盖大地,甚至太阳高照时它仍不融化。因此,照相时经常遇到光线不足的情况,往往到了最后的一天或两天,天气晴朗,雾霭完全消失,我们就立刻将那些遗留下来的遗物进行拍照,而照片上的白霜仍明显可见。

被火焚烧的寺庙

我们发掘了一段时间后,就发现火对寺庙的破坏可能要比潮湿要大得多,因此也就停止了工作。整个遗址都焚毁于一次大火灾是肯定无疑的。遗址中的大型寺庙大量使用了插入墙壁的木材和其他一些易燃材料,所以火灾造成的后果在这些寺庙中反映得很清楚。大量从墙壁上坍塌的土坯经火焚烧后变硬,延缓了发掘工作的进程,加大了发掘工作的难度。但同时幸运的是,大火使许多易碎红陶小浮雕塑像变得更加坚硬,因此而得以保存下来,而大型雕塑或完全粉碎,或受潮气腐蚀根本无法搬动。但在小型佛殿中,大火几乎没有蔓延,土坯仍保存较好,显然没有受到这场蓄意破坏的大火的焚烧。

遗址的破坏

在佛像基座旁或其他地方发现了无数供奉的铜钱,都是中国铜钱,没有一枚时代晚于8世纪末期。另外,发现的回鹘文残文书和五彩壁画墙面表明,这些寺庙在回鹘统治的早期阶段仍有人们来朝拜(9—10世纪)。因此,这些事实表明,这场火灾可能发生在10世纪下半叶,当早期伊斯兰教的葛逻禄突厥族入侵时,他们这些反对偶像崇拜的人蓄意纵火焚烧的。我将随后介绍高耸于开都河谷的霍拉(Khōra)遗址的寺庙遗存,该遗址也被大火焚烧过,由此可以断定上述推测是成立的。

最西一组佛殿ⅹⅹⅴ

在叙述已发掘的几处基址和遗物时,我打算按照地理顺序来叙述,每一组都从西南部开始。Ⅰ组佛殿沿前述三个山脊的最西端分布。寺庙ⅹⅹⅴ(图66中的ⅹⅹⅴ)位于它的南部,看起来这座寺庙是因为潮湿而破损不堪的。佛殿面积大约20平方英尺,前面有一个大前殿。前殿建在一个台地顶上,台地背依山坡,通过台阶可以上下。佛殿和前殿的部分迹象表明,格伦威德尔教授曾经对此进行过清理。佛殿内的土坯堆高达7英尺,填满了佛殿和周围封闭的通道。我们对北面的佛殿和通道内部进行了发掘,在通道中我们发现了10余件小型彩塑板画,因潮湿大多都已严重腐朽。此外,还发现了一些小拱形木头残片(图67),上面有彩绘佛像。

在ⅴ、ⅴ.a.佛殿内的发现

我们对北部两个小佛殿进行了彻底清理,结果是令人满意的。在佛殿ⅴ中发现了不少彩绘木雕,多数都是用来装饰墙壁的。其中值得注意的是,雕刻在小木拱(图68)上的小画像的残部,刻画了一幅类似双龙戏珠的图案。这些木雕中大约有12块木板被雕刻成粗糙的镂刻莲花形状。与ⅴ相邻的小型佛殿ⅴ.a,面积约9平方英尺,每一面墙壁都有四个浮雕的菩萨像。尽管佛像上又涂了一层灰泥,但仍可看出它们的胸部和臂都精心装饰过,衣服上还保留了许多鲜艳的色彩。一个大型坐佛像,可能原来放在中央基座上,现几乎全部被毁。

ⅵ、ⅶ佛殿的清理

遗址西北方向的四间房屋中,没有发现任何遗物。不过最后一座佛殿的前殿ⅵ的几面墙,都依山坡而建,由于山坡的风化,坍塌了半截。不过每面墙仍保存着大雕塑像的莲花座。只发现了大型雕像的上臂,是用巨兽的头部加以装饰的,与图69很相似,可能是铠甲的肩部残片,如同千佛洞中的护世天王穿的铠甲一样。泥塑残块因严重腐蚀而无法搬移,但还可看出原先是用来安放护世天王的基座。与ⅵ西北部相邻的一个低矮土丘,很不规则,是佛殿ⅶ之所在。这座佛殿有前室,破坏得现只剩墙壁的地基部分,但在遗留的大堆土坯下面出土了许多有趣的遗物。在下面松软的土层和烧焦的木头残片中,出土了一块窄木板,沿其斜边彩绘有许多花卉图案,色彩艳丽,上面还有五行分别用中亚婆罗谜字体书写的当地文字,可能是画在石膏上的壁画画框的一部分。在它附近还出土了若干片无法辨认的图案。

犍陀罗风格的彩绘板画

在这些遗物的旁边,是一个小壁龛。在里面的佛像基座底部,发现了精美的彩绘木板(图70),虽已破裂成三块,但可以拼合。板画上绘一个菩萨,是欧洲风格的,菩萨坐在马蹄形拱门的宝座上。人物及衣纹的画法体现了犍陀罗艺术风格,所绘的支撑拱门柱子的装饰,使人联想到古希腊罗马晚期的建筑式样。在同一地点还出土了两块板画,上面均绘有立佛;这些画板的制作工艺精湛,但遗憾的是都遭到了磨损和火烧。三块板画的高度相同。图70所示的板画的每个边证实它原先与其他两个板画呈直角相连,这三块木板画属于同一整体。图70,顶部和底部空白无饰,可能是盖板部分,把所有木板拼凑起来,就形成一座可以放置塑像的基座。还发现许多泥塑残片,其中一些显然是大佛像的,其他均为墙壁中楣上的浮雕,这种类型的塑像残片留待后述。佛殿ⅶ后面较薄的分隔墙上残留的壁画,都是小型供养人像。

浮雕的木板

与ⅶ相邻的佛殿ⅷ中只出土了几块木板,连为一体而无任何装饰,很可能是一个塑像的基座。后来清理的三座寺庙中没有发现任何遗物,但在ⅸ小寺庙中发现了一件有趣的遗物。虽经过大雨的冲刷,佛殿的墙壁仍保存一定的高度,内部充满的坚硬的泥土坯,高达3英尺。从这堆泥土坯中出土了一件精制的木板(图71),保存完好,上面用纯正的犍陀罗风格精细雕刻了成组的浮雕像。该木板高11英寸,后部为半圆形,显然是用钉子固定在墙壁或其他背景上,其上仍然保留紧附的铜钉。木板正面的平面上有两幅画,一上一下,情节都源于佛教传说。木板下端的突起部分已被分隔成了两个龛,右边龛里面是两个跪着的朝拜者,可能是供养人,左边龛里面是手持神杖站立的佛像。上面两幅画中都有头戴光环的佛像,除缠腰布外,无其他衣饰,这两幅画的情节尚不甚清楚。但下面两幅画的情节是一位朝拜者头带王冠,以头触地,匍匐在佛足下,显示了犍陀罗浮雕中常常代表的燃灯佛本生(Dīpankara-jātaka)。人物造型和整体的制作手法与犍陀罗雕塑艺术风格极为接近。如果不是两位朝拜者的头饰像中亚人,简直就可以认为这些小塑像是直接来自印度河流域的。因为遗址中其他佛殿出十的大量泥塑残片都具有强烈的希腊化佛教艺术的特征。在同一佛殿内还出土了一件雕刻精美的木托架。

Ⅰ组中其余的佛殿

清理Ⅰ组其余的佛殿,没有什么特别有趣的发现。然而ⅸ寺庙规模较大,属于第一种类型,只清理了一部分,在中心塔柱的回廊中发现了一些浮雕塑像,因潮湿大多都朽坏。

Ⅱ组的ⅰ、ⅱ佛殿

Ⅱ组佛殿主要分布在山岭中腰,主要发现多出自南面小佛殿。这些佛殿的墙壁破坏较严重,明显是很早就坍塌的。在与佛殿ⅰ以狭窄通道相连接的一排已被损坏的佛殿中,其中最南面的小佛殿中出土了大量的帷幔残片,灰泥制,一定是用来装饰凸角边的。帷幔顶部都有花形镶边,下面是成排的三角形垂帘及流苏,显然与尼雅遗址中央大殿NⅢ的墙壁上的彩绘的精美帷幔图案非常相似。另外发现一些小型泥塑残片,它们可能位于通道墙壁突起的中楣上,值得一提的是模制精巧的佛像面部。在Ⅰ组的一个小佛殿前面,还残留一个莲花座的基座部分,附近发现四枚唐代钱币,似乎是因供奉而留存在此的。其中两个有开元铭文,另外两个是大历年号,都保存得特别好,没有任何锈蚀的痕迹。在ⅰ通道的北部另有一个佛殿ⅱ,破坏较甚。其内发现了许多小雕塑残片,有些是与真人大小相当或较大的塑像的部分,还有一个雕刻逼真的木雕的手(图72)。

木雕刻装饰和方砖

此外还发现在一个狭窄的通道ⅹⅹⅲ,是小塔基座的回廊,现在已完全被毁。这里保存了相当数量的木饰,诸如装饰的托架(图73),包括两个风格各异的龙头(此处是其中一个);有精美花卉图案的木板如图74;精制的方砖(图75),上面浮雕一个菩萨的头部,其外有方形框,菩萨像是纯正的犍陀罗风格。在其他遗址中也发现了无数同样的或类似的残片。

制作浮雕像的范

北部稍远的两个佛殿ⅹⅹⅰⅴ.ⅹⅹⅴⅱ,除六片婆罗谜文书写的菩提叶外,还发现有浮雕饰板(图76)和一块残损严重的木板画残片。在这些佛殿外,还延伸分布有一排龛,墙壁仍保存一定的高度,内部遭受潮湿侵蚀较严重。值得一提的发现希腊式的烧石膏模范(图77),是模制小坐佛和大佛像鬈发和之字形头发的。同时,这种特殊的发现使我们肯定,它显然是用来制作那种其他一些遗址中发现的大量的变化多样的浮雕塑像的范。格伦威德尔教授也有重大发现,他的队伍在Ⅱ组的两个佛殿内发现了30余件同样的石膏范,有助于了解其特性。我在喀达里克获得的那种范与此完全相同。

Ⅲ组ⅹⅹⅰ佛殿

在Ⅲ组中清理的那些寺庙是沿山脉的最东部分布的。在已清理的3组寺庙内,除了在ⅹⅹⅰ佛殿外,其他较大的寺庙中都没有任何发现。佛殿ⅹⅹⅰ中有一根八边形柱子,柱子的每一面都有一行婆罗谜文。如图64中所见,在一个四周有围墙的平台上耸立一个庄严富丽的大寺庙建筑,平台的顶部尺寸约80英尺长,68英尺宽;以前一定通过东北面延伸的台阶攀登进入,但现在这些已完全被土坯覆盖,而且在有限的时间内无法清理完毕。佛殿面积22.5平方英尺,外围有3英尺厚的围墙,因火烧的缘故,现颜色已变红,也更结实了,内部被同样的土坯充满,高达8英尺。通道约6英尺宽,是靠窗户采光的,可从西北和东南面通到大约11英尺宽的后室中。一般通向佛殿的都要经过面积较大的前堂或前厅,通道进深约37英尺。这个厅的左右侧面都有一个小侧室,均约8平方英尺,是另一种较常见的类型。

浮雕塑像残片

清理前殿只发现少量的浮雕塑像残片,包括两个小头像。佛殿内烧硬的土坯一半都被清理了,但只获得了几个小雕塑残片,仍可辨其形制。外面逃脱了火烧的通道的墙壁,沿其西—北—西出土许多浮雕塑像残片,包括彩绘木板(图78),上有镶嵌的花形饰边。它们一定是外墙壁上中楣装饰画掉下来的残片,同将要介绍的ⅹ~ⅹⅱ佛殿一样。某些地方这种墙壁上仍残存有木钉,是帮助把这些板画固定于壁上的,用来托起这些中楣的。台地东南角(寺庙ⅹⅹⅴⅰ所在台地的东南角),发现一个粗陶罐制的舍利盒,内装已朽的人骨。

墓葬建筑

在Ⅲ组寺庙的东北和东南部较矮的地面上,有前面已经谈到的两种形制的墓葬建筑,所有的墓葬都有较矮长方形围墙。这种圆顶形的佛塔与柯尔克孜(Kirghiz)和蒙古族的白毡房(Ak-ois)有惊人的相似之处。这些墓葬没有任何被焚烧的迹象,但那些容易出入的墓室曾被寻宝人们一次又一次地搜查过。距离ⅹⅹⅴⅰ遗址最近,且保存最好的一个墓葬(图64),有一个直径约13英尺的穹隆顶墓室,清理时没有任何发现。图64中看到的ⅹⅹⅱ遗址是第五种类型,几乎没有遭扰,破坏最小。它的顶部是用不封顶的土坯砌建筑装饰,高度仍有18英尺。一间方形小墓室的地面有两层,之间有1英尺5英寸的空隙,显然很久以前已被洗劫一空。

舍利罐和盒

在围墙内,靠近塔基的地方发现了5个舍利罐,约1英尺高,如图65所示,陶质较粗,陶胎有红、黑两种,罐内都装有骨灰和被烧焦的骨头。此外,还发现了两件小木盒子,制作较粗,尺寸约15英寸×4英寸×4英寸,也装有碎骨头,包裹在一个很薄的类似纱的织物里。在盒和罐上都没有发现铭文。

穿越塔克拉玛干/(英)奥雷尔·斯坦因著,巫新华等译.-桂林: 广西师范大学出版社, 2000 ;