明屋遗址西北部发现的泥塑和壁画

作者:奥雷尔·斯坦因(英)

中心寺庙的最西端

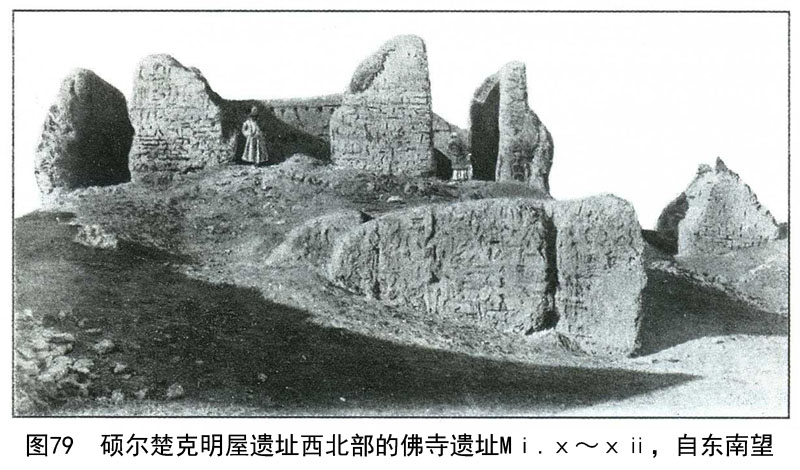

我现在要叙述遗址西北部的寺庙遗址,此处发掘收获颇丰。台地中央是一组较大的寺庙,部分已延伸到南部的坡地上(图58、59)。这些寺庙面对横切遗址的浅沟,并且能俯瞰南坡上修建的一组小寺庙。中央寺庙西面的一半是在带围墙的台地上建造的,从图79中可以看到其前部,经过清理后,在图61中可以看到其后部。寺庙周围的墙厚4英尺,外围墙厚度为5余英尺,围墙现存高度16余英尺。因为围墙内有至少不低于6英尺高的土坯堆,有些地方甚至更高,所以我们推测围墙的高度以前一定比现在还要高得多。这个寺庙包括一个佛殿,面积20.5平方英尺,有一个宽6英尺的回廊,回廊的后部宽达10英尺。经过前殿进入佛殿的通道,全长计40英尺,高度不详。前殿前面开门。

Mⅰ.ⅹ中发现的浮雕塑像

在清理ⅹ前殿时,出土了无数灰泥浮雕小人物塑像,这就预示着在佛殿和后室中一定有丰富的塑像等待清理。前殿中出土的塑像残片与我们后来清理的佛殿和后室中出土的没有任何差异,因此,最好将它们一并放在后边讨论。此外,我们在地面高1~4英尺的土坯堆中发现了14枚中国铜钱,其中10枚是唐代钱币,其他均为锈蚀严重的五铢钱。从它们出土的位置来看,是供奉在此地的,它们原先放在墙壁上突出的架子上,同这个寺庙中其他地方一样,这里也有浮雕中楣。在佛殿入口处附近我们发现了三个玻璃片如图80所示,这非常有趣。因为这些显然来自一个制作串珠的车间,由此可以确定当地存在玻璃制造业。

Mⅰ.ⅹⅰ佛殿的浮雕塑像

ⅹⅰ佛殿储存了大量不同类型和大小各异的浮雕塑像。这些塑像似乎都被火烧过,可能是经火烧变硬才得以保存下来。另外,也因火烧,几百件泥塑中只有几件还残留以前的彩绘图案。

浮雕中楣的位置

整个寺庙中缺乏大塑像或佛像基座的特点清楚地表明,其内的装饰主要是覆盖墙壁的浮雕中楣,这一点我们从墙壁上残留的三排方形木钉孔中可以得到证实,这些孔是用来固定支撑中楣的木构件的(图79)。方形孔径约3英寸,间距为2英尺。每排孔的间距约5英尺,最低的一排距地面约2英尺。由于放置浮雕的中楣是随佛殿长度延伸分布,所以各处遗物出土的数量不同。

火灾的影响

大多数浮雕塑像都是沿东墙发现的,特别是在东南角;而西边出土最少。这显然表明火灾是从西边开始的,在那些巨大的泥塑像被火焚烧变硬之前,那面墙壁上的中楣就已塌落并被摔碎。东壁上的浮雕被火烤的时间可能要长一些,因为支撑浮雕的木架等被火烧毁,再使其上的所有雕塑坠落粉碎,还需要一段时间。这种假想已被东墙壁上的两个孔内残存的木桩子所证实。同样是因为这个原因,大多数浮雕泥塑残片也可能是属于墙壁上楣的。佛殿中出土的3枚铜钱是唐代钱币。

ⅹⅱ佛殿后室出土的泥塑

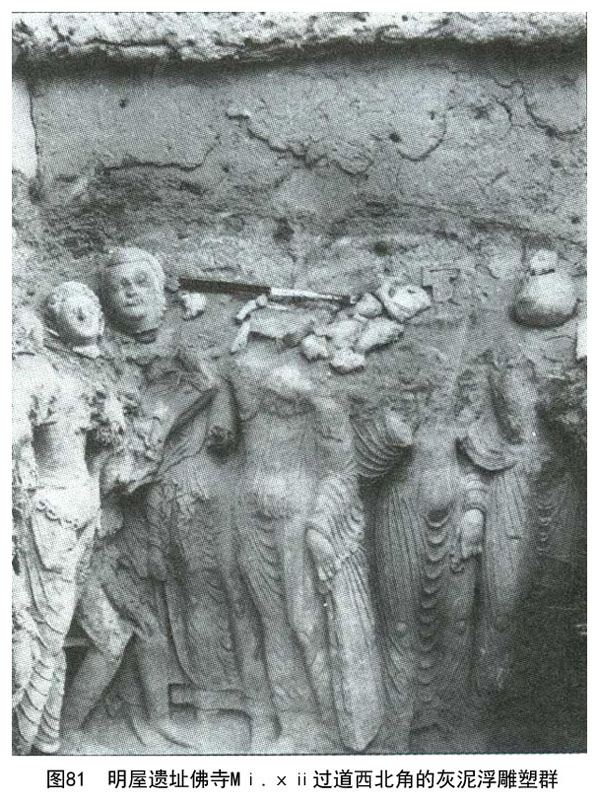

这里同前面谈到的其他寺庙一样,围绕佛殿的回廊似乎逃脱了火灾的洗劫,但却未能避免潮气的破坏。东面和西面的通道内似乎没有浮雕泥塑装饰,但因墙面已完全被破坏,所以根本没能找到任何曾经用来装饰墙壁的壁画痕迹。最令人满意的是,ⅹⅱ佛殿后室出土了大量的雕塑装饰品。认真清理后室之后,我们发现了一组衣纹丰富的浮雕塑像,均为高浮雕作品,几乎都与真人同大,分布在西北和东北角的外墙根的低平台上(图81)。同时这里还出土了大量有趣的小雕塑。这些塑像都是从北侧外墙面上距地面高9英尺的中楣上跌落下来的。由于潮湿的缘故,所有的泥雕塑都很容易碎,根本无法搬移。甚至在土坯堆中清理出的三四件泥塑头像也是如此。它们一定是很早就塌落下来的,因都处于非常易碎的状态,故根本无法安全搬移。在东北部的一组造像的脚下发现的两件6英寸高的小人物塑像也是如此,他们可能都是供养人,或朝拜者。

通道角落的泥塑像

在通道两个角落的每一面都有一组塑像,包含五六个排列紧凑的站立的人物像,最外边的塑像破坏较甚。有些塑像已被破坏,但从残留的木骨和草捆可以确定其位置,因为塑像一般是以这些做骨,再用泥塑制。从服饰和姿势上判断,大多数塑像是佛像。然而,对图81最左边的那些塑像,我至今仍有疑惑。所有的塑像的风格无疑都是希腊化佛教的翻版,将它们与1901年我在热瓦克佛寺发掘的那些巨大的塑像比较,会发现它们在细部和制作程序上都是惊人的相似。东北角上出现的一个前来朝拜的人物非常有趣,他抬头挺胸,我对塑像学的知识的匮乏使我无法对此提供具有说服力的解释。在东边和西边外墙上的壁龛中安放成组的雕像时,显然是考虑了回廊的空间后,才确定它们的位置的。同样,各个角落的整组塑像的位置也能说明这一事实,因为只有在这些地方,它们才能从旁边的通道中获得充足的光线。

中楣上的小浮雕塑像

北墙上的泥上楣,原先有一排小塑像。它的发现,特别引人注意。它清楚地展示了这些浮雕塑像的中楣,是如何固定在ⅹⅰ佛殿中和该遗址其他地方的。从图81中可以看到上楣最下面的部分,突起约6英寸,是木框和草拌泥框模制成的,高度约2英尺。上面遗留几排木钉的孔,以便把中楣的各个小浮雕塑像都固定在上楣上。由此我们了解到中楣的建造技术,但我们还是能够利用清理出的泥塑残块中复原整个中楣上的浮雕图案。不过其中的一些比较有趣,且保存相对较好,雕塑数量较大,有必要在此专门介绍。Ⅹⅱ佛殿中出土的小浮雕塑像,多数还保留着原来鲜艳的色彩,因此显得更加珍贵。

中楣上的武士

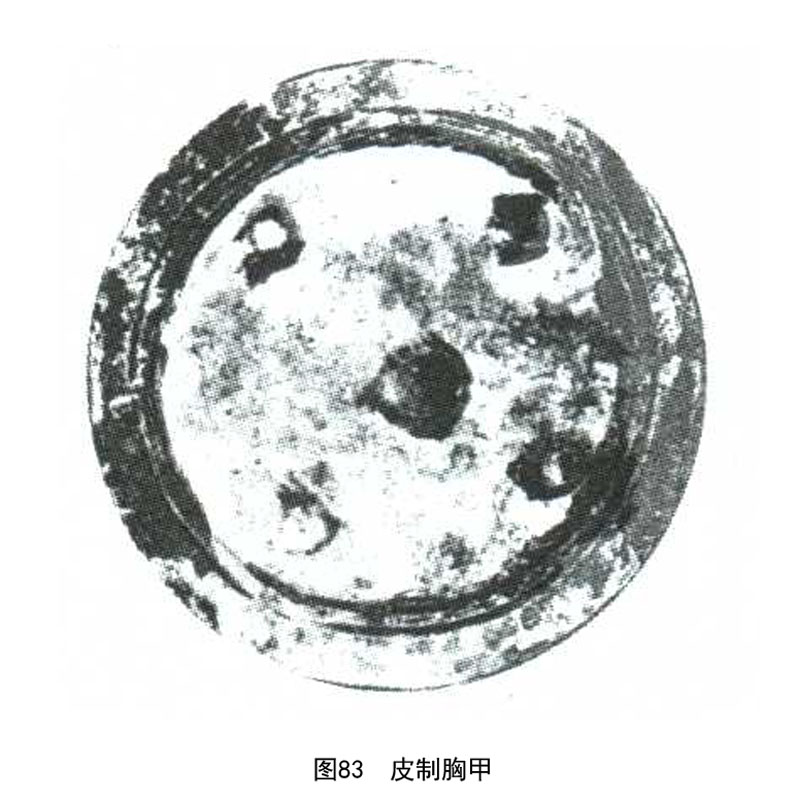

中楣上的塑像表现的是一个内容还是几个内容,是神圣的,还是半亵渎的,都无法探究了。不过可以肯定的是这些残片有相当一部分是武士塑像上的(图82)。我们看到武士的头和身体均是用鱼鳞形的盔甲保护起来的,其外形与米兰吐蕃要塞出土的上漆的皮盔甲非常相似。盔甲上尤为引人注目的地方是胸甲,其表现方式也是多种多样的。一件显然是模仿皮制的,圆形,且贴有五片凸饰(图83)。

浮雕希腊女神像的盔甲

另一件,很可能是模仿金属制的,中央有一个精美浮雕的希腊女神像(图84)。可以肯定这是古典雕塑的雏形。更有意思的是,从这件盔甲可以看出,约特干与和田遗址中常见的砖红色瓶上贴花图案,是直接从古典希腊女神像的头像发展而来的。

用模子生产的方法

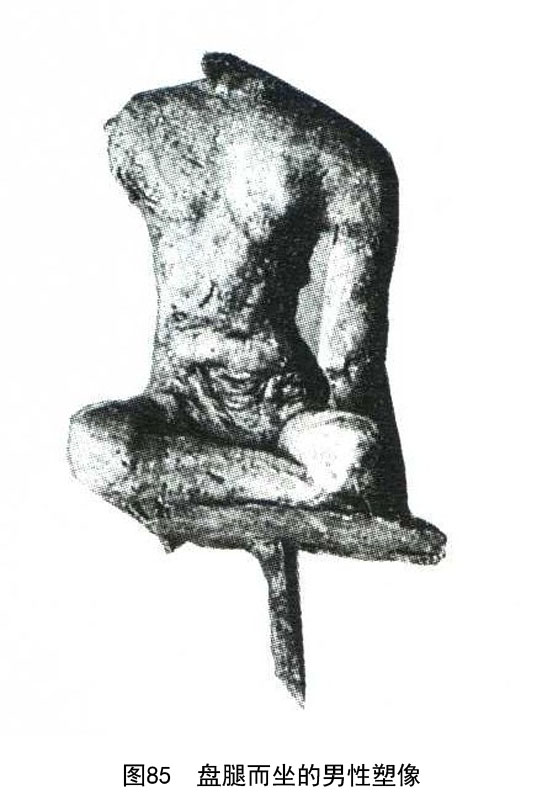

需要提到的其他人物塑像,有一个菩萨,模制,是纯犍陀罗风格。还有一个盘腿坐的男性(图85),姿势非常优美。还有一些人物头像特别令我们注意,因为它们充分展示了所有这些塑像是如何模制的,而且怎样才能巧妙地用这种方法来创造塑像的各种神态。面部无疑是模制的,出自模制武士塑像头部的一类范;前额上依然保留头盔下垂的痕迹。然而,在头上用一撮直线向上梳的头发代替头盔,表现出一种奇特的变化。其中模制得最出色的一个头像(图86),是将一张哭丧的脸(无疑属蒙古人种)安置在了一个戴精美印度头饰的头上,这种头饰在犍陀罗风格的塑像上很常见。

逼真的动物图形

艺术家们将制作浮雕塑像模子的技术应用到制作动物上,他们真实地模制出了各种动物,技术精湛,从下面的动物雕塑中可见一斑。如雕刻精细的骆驼的头部。

此外,图88属建筑构件的残部,也是犍陀罗风格的雕塑中常见的,显然是从古典艺术中借鉴的,或是发展出来的。

雕塑的年代

从一个小木佛塔的顶饰中(图89),我们可以看出它是精心仿制的,细部雕刻竟与我们在印度西北边境看到过类似的用石头修建的微型塔的构件很接近。当我们看到这些雕塑时,自然就想了解其出土地点和制作(复制)方式。我们觉得还有必要对其起源的年代进行推测,大体认为应该比较接近于犍陀罗风格的希腊化佛教塑像模型出现的时代。因此有必要重视我们所拥有的寺庙中出土的带铭文的钱币的年代,并依此对浮雕塑像装饰的寺庙的最晚的使用年代进行判断。在西北角的佛像基座上我们发现了7枚中国钱币,可能是无意被脚踢到此处的,也可能是有意藏在此地的。

发现唐代钱币

其中一枚钱币有“货泉”铭文,是王莽时期使用的钱币,年代为公元14—19年。但我们知道,在中国不同类型的钱币通过再铸造会长期延用,因此以另外3枚大历和建中年间的钱币以及1枚开元通宝为依据,我们可以确定这些特殊的造像一直被人们虔诚地朝拜至公元8世纪末期,或者更晚。因为这里气候条件与焉耆相同,所以很难想像那些用泥制作的易碎的雕塑能够延续如此长的时间,而毋须任何修补。同样,难以使人相信在如此长的时期内雕塑的风格竟然没发生任何变化。

Mⅰ.ⅹⅰ.佛殿中出土的雕塑类型

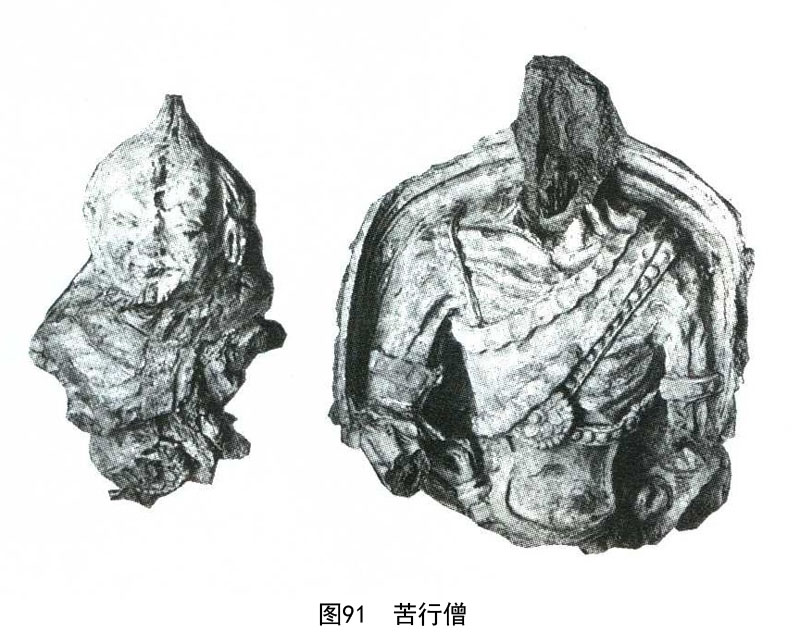

佛殿Ⅹⅰ和与之相连的前殿中出土的塑像残片的数量更多,只不过保存较差一些。看了这些残片之后,更加加深了我对佛殿ⅹⅱ中出土的塑像残片的艺术水平的印象。佛殿Ⅹⅰ出土的塑像残片,花样很多,可以说与它们的个体数不相上下。然而,这些雕塑残片不过是所有雕塑品中一部分,三个楣上原先应有的塑像肯定比它们要多很多。它们所要表现的内容,我们已无法肯定,不过如果假以时日,把它们与其他地方发现的图像遗物进行对比,或许图像专家能够找到某些塑像人物之间的关系。其中菩萨一类的塑像尤其多,与我们的预料的相同。我们可以看出这些雕塑在大小和细部上各异,主要是应用不同的模型分别制作不同的部位,如躯干、头饰、人物等。模制的头和身体基本上是模仿了犍陀罗雕塑固有的类型,同样从图90中的年轻仙女的侍从雕塑上,就能够看到很多类似的特点,甚至在具有犍陀罗风格的飞天上也有所体现。尽管这些雕塑毁坏严重,但还是可以看出其重复出现的数量很大。一个骨瘦如柴的男性雕塑(图91)非常奇特,但无法解释它的表现意图,也许是那些苦行僧们的真实写照。另外一些衣饰精美的女性雕塑也非常有趣,其中,最引人注目的是一件雕刻生动、开怀大笑的头像。与前述那些雕塑相比较,佛殿中出土的穿盔甲的武士雕塑变化较小。

头像的自然特征

出土的大量没有躯体的头像明显表明是火烧后迅速变硬的。大量的标本中有一组非常有艺术价值,表现出超凡的雕刻技巧和自然流畅的雕刻形式,在佛像雕塑史上留下了自由式的绘画风格,丝毫没有受到宗教的约束和影响。这一点在精心雕刻的头像(如图92)上,表现得尤为明显。这些头像的范显然是通过犍陀罗传播而来的,具有古典风格。第二个头像与第一个头像出自同一个范,雕塑家们的这种技术虽然简单,却能够统一他们的作品。

模制后头像之变化

此外,我们还获得一个面部表情完全被改变的头像,模制完毕后又在其上刻了一些线条纹。在图93中,我们还可以看到头像的更有趣的变化形式,四个头像都出自同一模型,但通过变化发型、头饰和珠饰等,再加上模制和安装时的巧妙变化,制造出的头像,可能把一个自然主义的俗人,变为古典希腊神似的头像。

情感的自然表露

一个模制得非常漂亮的年轻女性的头像,其面部表情非常自然,使我们联想起哥特式的艺术风格,她向后梳的头发上还扎了一块头巾。在那些浮雕头像中面部表情的表现非常自由,惊人地体现向现实主义雕刻手法转变的明显的趋势,然而这些在犍陀罗风格中则极为少见。其中最出众的杰作是一个大笑的老妇怪诞的头像,可与之媲美的还有一件精心雕刻的大笑的头像。一件哭泣的男头像也可称为佳作。现实主义与丰富想像力大胆结合的作品属(图94),表现的是一个古怪的头像,半人、半兽,口中正吐一个头盖骨。

摩诃衍那晚期造像

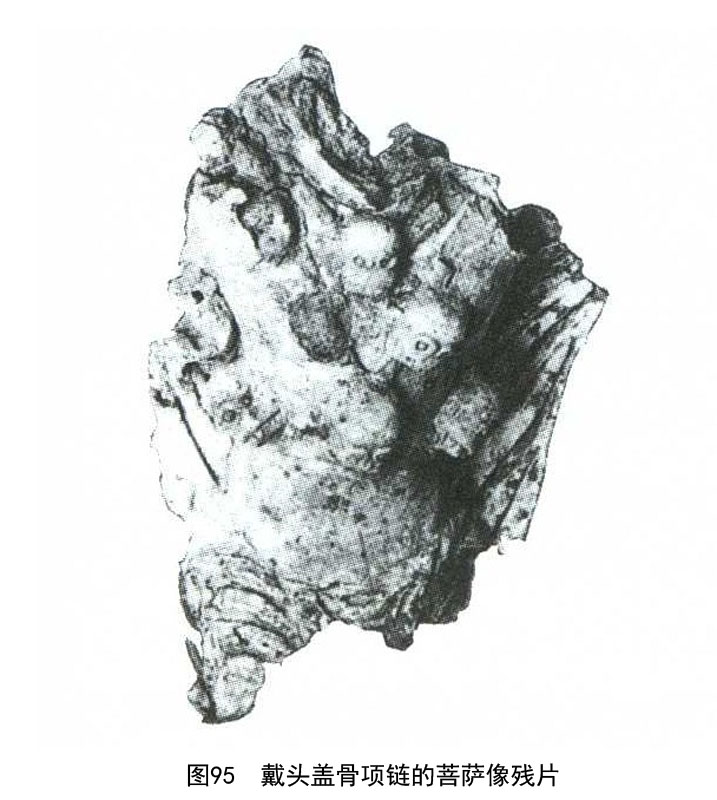

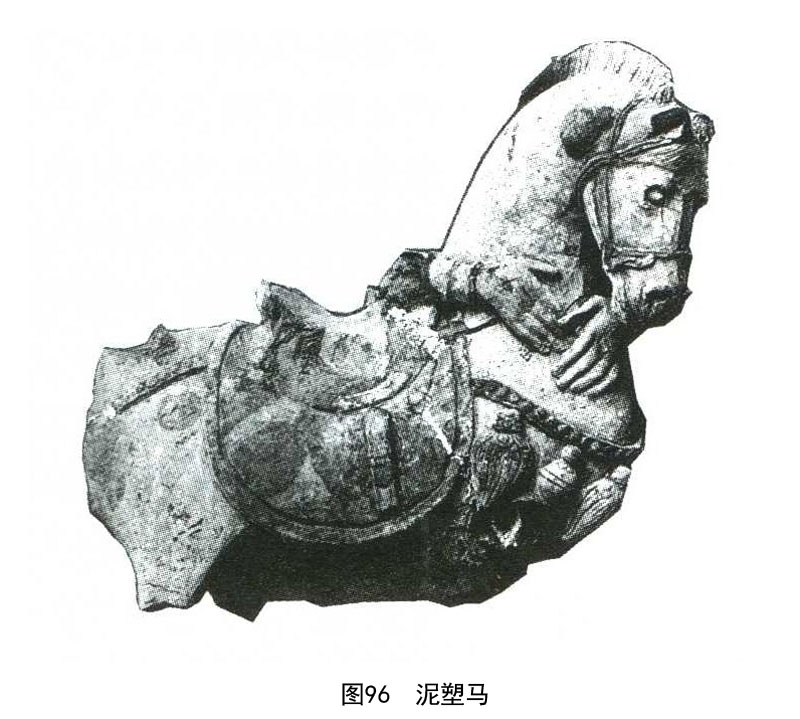

摩诃衍那(Mahāyāna,大乘)晚期造像中清楚表现的戴着头盖骨制项链的主题,在类似菩萨像中也有所表现,如图95。当地艺术家敏锐的自然观察力,从那些雕塑精美的马(图96)中可见一斑,即使是表现他们并不熟悉的大象时,也毫不逊色。

古典的细节

最后我们注意到图97显然是希腊风格的瓶子,另外,我们在建筑残片中,可以看到我们熟悉的希腊化佛教风格的山花顶饰(acroteria)表征和古典的细节。

东部寺庙遗址

还有一个第三种类型的寺庙,位于前面谈到的寺庙的南部,并与它呈直角。由于其内部充满了较厚的土坯,所以就没有发掘,但大火焚烧造成的破坏痕迹却很清楚,甚至影响到了通道。我们还对其东部的一个分隔的建筑遗址进行了清理,其墙壁破坏较甚,内部没有发现任何遗物,该建筑的用途仍然是个谜。此遗址以东矗立着许多大殿和房屋的混合建筑,其中最近的ⅹⅲ建筑可辨认属第二种类型的寺庙。它的佛殿面积为17英尺见方,内部充满了火烧过的土坯块。它的前殿似乎已被人清理过,在通往佛殿的入口处的两侧各有一个约2英尺高、15英寸宽的造像基座,其上仍残留塑像躯干的部分残片。

ⅲ穹隆顶室中的壁画

在佛殿后面有一个窄室,宽4英尺8英寸,经发掘在外墙底部发现了大量的装饰壁画。室内东半部残存大约12英尺长的类似墙裙的木板,未遭扰。主要因为这半部的穹隆顶仍存,防止了湿气的入侵。然而,除了角落中出土的木板画,以及西墙底部的木板画12的残片外,由于西边的穹隆顶和大多数墙壁早已坍塌,墙壁底部的多数壁画也都已退色。在此有两条较矮的拱顶通道可通入佛殿,每条通道宽4英尺,高4英尺5英寸。发现通道内土坯堆积至顶,其中还掺杂一些从相邻的佛殿塌落进来的泥塑像的残片。从西边通道外墙上残留的大量的壁画残片中,我们可以断定在大火焚烧到佛殿之前,这两条通道就已被坍塌的土坯所封堵。

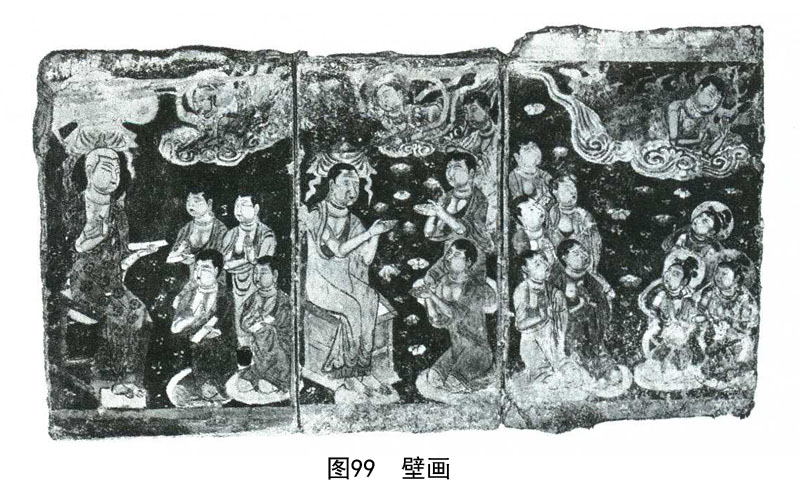

壁画的题材

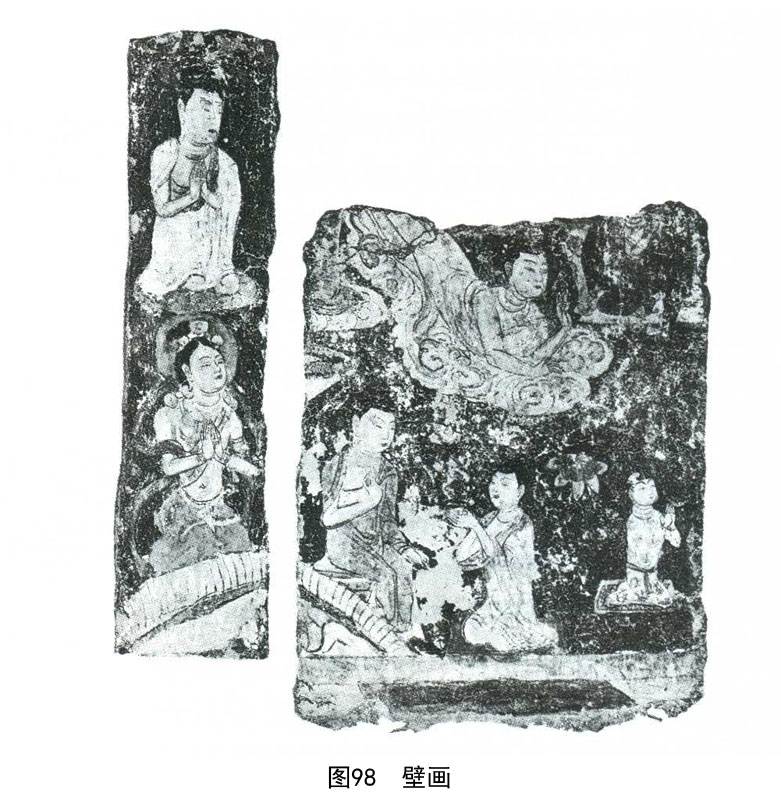

通道和佛殿中出土的壁画,都是在草拌泥墙面上用颜料绘的。在窄室北墙上发现了一组连续的壁画,画面用黄色条带分隔为两组:一组表现的是经师与众比丘;另外一组画面展现了一排隐居在森林洞窟中的僧侣正在抄写经卷。依据右绕(Pradaksinā)的方向,观看顺序应该是从左向右,西面墙壁的壁画(图98)在前,东墙上的壁画(图99)在后,东壁上的壁画是前面提到的北壁壁画的延续。内容被分隔成了三组,各组之间都是用黄色条带相互分隔的。左边的一组画面表现的是一位坐姿经师手持一只笔和菩提叶(Pōthī leaf),年轻的比丘都跪在他面前,从天空中飘下一个仙女,正在散花,可能是乾闼婆。在中间一组画面上可看到一位年长的坐姿经师面对许多比丘,均合掌,乾闼婆从天而降。右边的一组画面描绘了一个比丘乘云升天,下面两侧分别有五个年轻的比丘和三个具项光的菩萨正在跪拜。最后,在东壁上面向北的龛中,我们发现了一个窄木板画(图98,左),上面描绘两个跪着的菩萨(Bodhisattvas),上下分布,一个在另一个之上。在西墙相应的壁龛中发现的木板画,上部描绘了一个比丘,下部是一个跪着的菩萨。与之相连的西壁上的壁画几乎完全消失,同样西北角上绘的壁画也已荡然无存。但中间部分的壁画还保存一块(图98,右),左边描绘了一个小比在供养佛。上面是一个乘云而下的比丘,右前丘下部跪着一个穿着艳丽的男孩,很可能是一排朝拜者的最后一个,面均向右,现已失。

佛教故事题材的板画

一组木板画描绘的是同一个和同样的佛教故事是非常可能的,不过只有那些造诣深厚的图像专家才能断定。东壁上木板画是故事的结尾,两个年迈的“法律世界主宰”转变为佛教中的天神,如阿罗汉(Arhats)或菩萨。尽管整个板画的工艺较粗,使用的色彩也有限,但风格很粗犷。考虑到窄室中暗淡的光线——没有发现窗户——要求仔细描绘,并刻画细节不太可能。不过人物特征还是比较明显的,尤其是老经师的头部。这些壁画的时代比前面谈到的制作雕塑而发明的范的时代更晚一些,更确切的年代范围,还有待那些专门从事库车和吐鲁番绘画遗存研究的学者来确定,看来不成问题。

回鹘时期的绘画

这些壁画有可能是回鹘时期的,证据就是壁画残片(图100)。此外,该遗址发现的另一块壁画,风格少见,很特别。具体是指北墙和西墙上所绘的正在写字的经师握笔和持菩提叶的姿势。壁画中,人物握笔的姿势清楚地表明为毛笔,与菩提叶呈直角。另外,叶子的尖头冲向书写者,其姿势正好适合纵行书写的形式。这种书写形式的文字要么是汉语,要么是回鹘文。由于没有找到任何迹象能说明这些壁画是出自汉人之手,所以后者的可能性似乎更大。很显然这一观点并非完全可信,因为我们还不清楚绘画者描的是哪种范本。

西通道墙壁上的画

西通道外墙上的壁画尽管都属同一时期(图101),但明显属于不同的工艺,其绘画技术显然更加娴熟。描绘的是两排佛徒,尽管他们的头没有剃光,而且外衣的颜色和装饰也五花八门,但显然都是比丘。从上面一排和尚的面部所绘的胡须上可以断定,他们都是年长者。这些壁画的轮廓不仅清楚,而且画法也很简练。不过没发现皮肤晕染的现象,与前室中大量出现晕染的情况大不相同,犹如佛殿中描绘的人物中常见的那样。这些壁画通过人物表情和头饰等方面较细微的变化,打破了题材上的单调。然而,那些袈裟彩绘的花卉图案极其拙劣,根本就没有考虑衣服上的皱褶,反映出整个作品制作工艺上的草率。

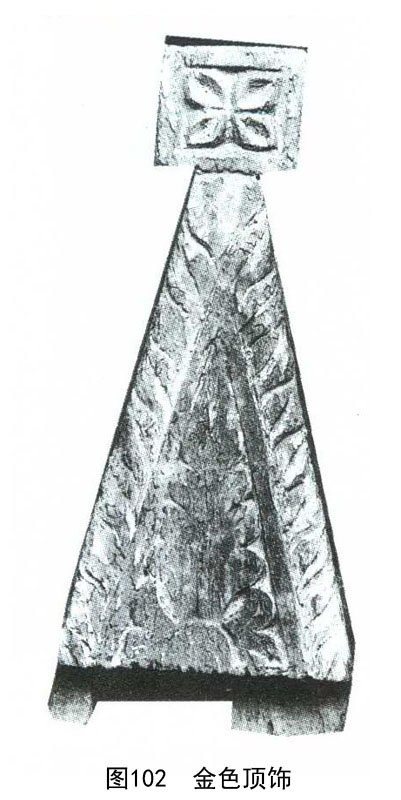

ⅹⅰⅴ佛殿中出土的木雕制品

穿过ⅹⅲ佛殿南部露天大厅,我们发现一组相连的小佛殿。在最北部的佛殿ⅹⅰⅴ中我们发现了几片精美的木雕制品。上面曾经绘彩的金色顶饰(图102)很可能是小型寺庙的建筑构件。小且雕刻精细的残木片,显然是一个刻花小圆形盒上的,表现了拱形龛中一个坐佛像。印度—爱奥尼亚型(Indo-Ionic)柱子、马蹄形龛、拱肩上升起的半身雕塑像以及其他一些细节属纯希腊化佛教风格,而且都可以在犍陀罗浮雕艺术品中找到相对应的石制雕刻品。这些作品无疑属早期制作的,但木头的保存状况都特别好,所以即便是现在我们也会相信,几个世纪前这个完整的小盒子一定是作为珍品供奉到此地的。在此佛殿中还出土了一件菩提叶的残片,可能是一件婆罗谜文书的残片,显然是梵文。

ⅹⅴ寺庙中的浮雕塑像

紧挨着的那些佛殿中没有任何发现,但清理位于南部坡上较矮的台地上的一组小建筑,收获颇丰。ⅹⅴ是一个普通的寺庙,面积大约12英尺见方,其中出土了无数浮雕塑像残片,它们在风格上与ⅹ~ⅹⅰ中出土的同类遗物有密切联系。另外,还出土了一些有价值的辅助残片。其中最精美的是一个菩萨的大头像(图103),它模制优美,是精心制作完成的,甚至能与犍陀罗最好的同类雕塑相媲美。所有浮雕塑像都因火烧而变得坚硬,因此也失去了原来的色彩。

佛雕像

护世天王像

在该佛殿的土坯堆中我们发现了两件木雕制品,可谓是整个遗址中出土的最为精致的木雕制品。一件是雕刻的拱形木头(图104),保存完好,而且上面的金色也非常艳丽,表现的是一组坐佛形象。这块木雕的一端有凸榫,另一端有榫眼,很可能属于一个大背光的边廓,形制与我们在热瓦克和其他地方的雕塑上表现的一致。另一件木雕塑也备受欢迎,是一个模制精美的雕像(图105),高度近10英寸,表现了一个护世天王的形象,是中国唐代最典型的风格,特征鲜明且很威严,无疑是出自一个中国艺术家之手。从中我们可以感觉到从远东过来的影响。这种影响,在中亚地区佛教灭亡之前的几个世纪日益明显。

有菩萨头像的方砖

在分隔ⅹⅴ佛殿与南部另一个佛殿的墙壁上凿的一个小龛中,以及进入ⅹⅴⅰ殿的平台的通道中,我们发现了一大堆遗物,共计有17件火烧后变硬的砖,其中有一件高浮雕菩萨头像砖。壁龛所在的墙壁实际高度为3英尺,表面为鲜红色,看上去就像是曾经用来烧制砖瓦的窑一样,此处残留了许多畸形或被扔掉的浮雕残片。但这里也发现一些偶然失火的迹象,因此其他解释也是有可能的。在ⅹⅴ的西边延伸出一排小寺庙,因部分直接利用土坡建造,所以形制极其独特。对部分拱形通道的清理表明,填充寺庙内部的土比较潮湿,其内的壁画装饰也几乎完全遭破坏。

部分清理的ⅹⅴⅱ寺庙

中央寺院的东北部坐落着一个引人注目的寺庙ⅹⅴⅱ,它包括一个方形佛殿,是建造在较高的台地上的,图63的右边拍摄的是其西北部,佛殿内部经火烧变硬的土坯堆得很高。佛殿的入口清理到一半时出土了许多浮雕塑像残片,其中包括一些模制精美的头像,几乎都与真人同大,与此处发现的其他浮雕塑像相同。然而,始终没有发现属于这些头像的身躯部分。在被大火焚烧之前,墙上绘画的墙面就已坍塌,几乎全部都变成碎片。另外,在入口处附近还发现了一枚开元通宝。

ⅹⅰⅹ、ⅹⅹ组佛殿

在ⅹⅴⅱ北部一组紧紧相连的小佛殿和佛塔中,只有两处发现遗物。在小佛殿ⅹⅹ中发现铜装饰品残片和雕刻精美的木柱子的顶部(图106),是印度—科林斯式风格,并带叶板装饰。在几乎被完全破坏的佛塔ⅹⅹ的基座上出土了一张残纸片,上面有潦草的字迹,看起来像突厥的如尼北欧古文书,具体性质尚未确定。

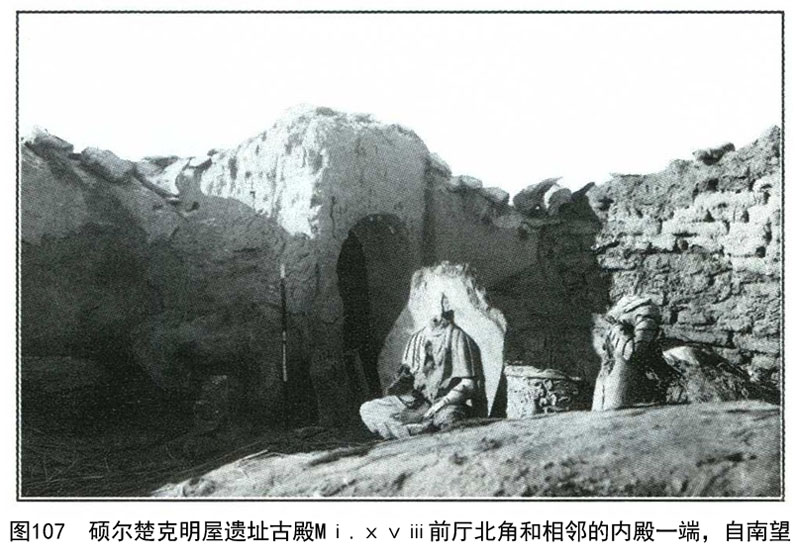

Ⅹⅴⅲ寺庙的建筑特征

在上面提到的那组佛殿的西边散布着十多个佛塔和佛殿,图63的左边可看到其中一部分,它们是遗址的西北边。除了最后将要描述的ⅹⅴⅲ佛殿外,其他佛殿中没有发现任何有价值的遗物。这个佛殿的结构表现出一些特别之处:首先,值得注意的是该遗址没有任何被火焚烧的痕迹,但被故意破坏的痕迹却很明显。从一个面向东北的院落或走廊中可进入一个前室,它的面积大约17英尺见方(图107),顶以前似乎不是拱形,内部充满土坯块,高度3英尺左右。从西墙角出土的壁画判断,这个前室以前应该有顶。因此,我猜测它的顶一定是用木头建造的,虽没有被火烧,但在该遗址遭破坏后,可能被搬到别处作为他用了。前室对面是一个小佛殿,9(又)1/2英尺×6英尺,三面被一个宽4英尺余的拱顶通道所环绕,虽保存较好,但非常遗憾其墙面只经过刷白,没有任何壁画。

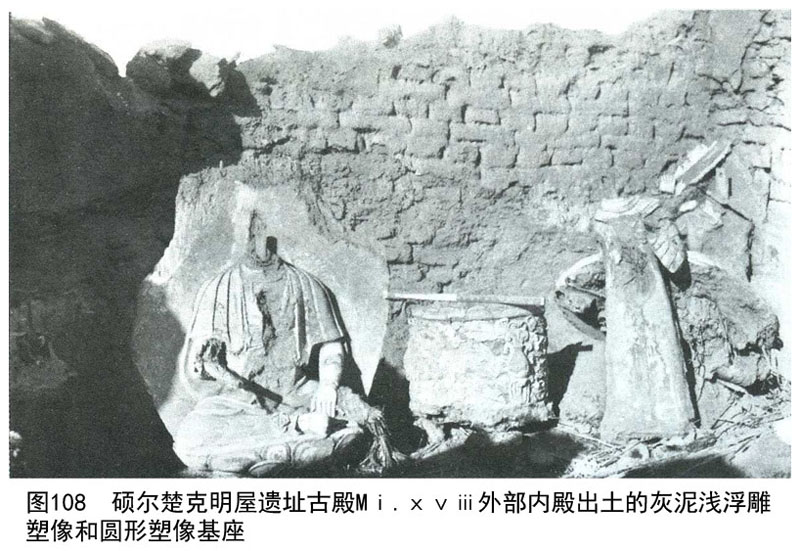

前室和佛殿中的发现

在前室的角落,即入口处的两侧各残存一件浮雕塑像基座。基座前部出土了各种麻布和丝绸品残片,可能是供奉之物。在清理佛殿中的土坯堆时,还发现了更多有趣的遗物。沿西墙延伸分布的大平台上原先是放置塑像的,现在只残留了泥塑像的木骨部分。但还发现了有各种装饰的圆形基座,直径大约16英寸,在图108中可以看到其全貌,一半已被安全运走。基座是用浮雕的花卉图案装饰的,而且前、后半圆上的图案均相似,其色彩绚丽而和谐,保存得相当好。表现的主题中央为一个瓶子,从中水平散开类似康乃馨(car-nations)的花朵和叶板。同样的色彩也见于坐姿和两件立姿菩萨像的残片上,两件都与真人同大。

浮雕的菩萨塑像等

在图108中展现的是一件模制精美的浮雕塑像,保存较好,表现的是一位穿着刺绣华丽外衣,站立在一个莲花座上的菩萨像。她上身较短的外衣和覆盖双腿的袈裟上的花卉图案的风格非常自然,使人联想到中国制造的彩色丝绸的工艺。这尊大塑像发现被扔在北部的通道中,可能是从佛殿中相应位置的平台上扔下来的,因为太重而无法搬动。因此,当我们再度掩埋这座佛殿时,与发掘的其他佛殿一样,为了安全起见,我将它放置在拱顶通道内。两个硕大站立的塑像躯干(图108)发现时,平卧在佛殿前面,而且都遭受过严重破坏,可能是守门天(Dvārapālas)像。与真人臂同大的泥塑臂(图69),是用一个雕刻精美,形状古怪的头部作为肩饰的,可能是护世天王的残件。在残留的其他彩绘浮雕残片中,需要提到一个天真浪漫的童子塑像(图109)和一只举着圆雕佛像的大手(图110)。

前室中出土的壁画残片

拱顶通道的外墙面,除了西角残留外,其他几乎全部消失。在墙壁底部幸存一些奇特的壁画残片。这里需要指出上面的那件作品,尽管制作仓促,但表现出了大胆和高超的技艺,描绘的是一个生机勃勃的龙从波浪中升起,准备袭击一个赤足的男人。在下面的那一块板中,有9行较短的回鹘文,书写在供养人像旁边,仍待释读。此外,上面那件板画中的画面,或残存的内容还待解释。这里需要补充说明,在佛殿入口左侧的矮基座上还发现了回鹘文文书残片。

遗址北部的古代烽燧

在离开明屋遗址之前,我必须简要介绍那个显著的烽燧,它是用土坯建造的,非常坚固,位于遗址北部狭窄的山脊上,可俯瞰到遗址北部主要的一组洞窟。如图58所示,由于烽燧的地理位置显要,所以在遗址中就可以望见。烽燧的底座约24英尺见方,高度仍达25英尺。但匆忙调查洞窟的途中,对该烽燧进行了勘察,发现土坯建造的墙壁每隔一定距离就在土坯之间夹入一层很薄的芦苇。这些不由得使我想起了我所熟悉的建筑方式,即古代敦煌的烽燧中较普遍的构筑方法。但我并没有意识到这一发现的重要意义,直到我们从霍拉遗址向库尔勒前进时,路过了又一个同样坚固的烽燧。其结构与前者完全相同,位于山脊的一个高凸壁上,距前者南部约3.5英里。我必须深入研究并寻找这些烽燧的渊源,同时还有必要在这里补充说明,天气晴朗时,在明屋的烽燧上可以望到焉耆山谷以远的地方,而且从直线距离大约5.5英里博格达沙尔,轻易就能看见烽燧。烽燧的北墙与一个破坏较甚的小围墙相连,从最近对这个坚固的土坯建造烽燧盗掘的痕迹来看,可能被误认为是佛塔了。

穿越塔克拉玛干/(英)奥雷尔·斯坦因著,巫新华等译.-桂林: 广西师范大学出版社, 2000 ;