关于山中神秘的古堡的传说

作者:奥雷尔·斯坦因(英)

停留在乌什期间,我所作的调查没有获得有关山谷中分布古老遗址的任何信息,但是从像柯尔克孜人的村民那里听到了关于一些神秘的城镇或堡垒的模糊的传说。据说只有在天气晴朗时,远远地看见它们位于南面高大的山脉上,但无论什么时候去寻找时它们却突然消失了。然而,所有出发去寻找废城和珍宝的人们都没有发现它们,足以说明这些传说仅是库列克沙尔、巴巴尔沙尔(Kolek-shahr,Shahr-i-barbar)等的本地反映,是塔克拉玛干沙漠周围的多数绿洲的人们渴望寻觅古城普遍的想像。同时我高兴地从年老的猎人阿卡勒尧勒其(Akal-yolchi)处听说,在去阿克苏的路中有机会探寻这个当地的民间传说。十几年前他和另一位伊斯兰教徒遵从按办的命令,陪同一位汉族男人到达名叫喀卡加德(Kāka-jāde)山峰脚下,山峰耸立于柯坪路线上方。汉族男人希望寻找到他称之为“唐代首领的宫殿”和埋藏在那里的碑铭,在山中汉族男人失踪了三天之后又重新回来,但没有揭示他探索的结果。以后阿卡勒尧勒其自己也登上喀卡加德山峰,然而山顶仅有岩石和长满野草的台地。

看见的喀卡加德山峰

5月11日我离开乌什经空台(Kong-tai)废弃的烽燧后,到达西南面一个开阔而荒凉的河谷。位于我们左侧的崎岖的山脉愈来愈高大。骑马行走20多英里后,映入眼帘的是非常醒目、奇特的锯齿状山峰顶部,排列成长长的一排,沟壑中还存在小部分冰雪层。从喀拉什维(Kara-shiwe)峡谷走出,进入开阔的山谷,更接近地眺望这些山峰,令人奇妙地联想到大理石。这些山峰高耸13000多英尺,极其险峻的顶峰和几乎垂直的崖壁与废弃的古塔、堡垒惊人地相像。高大的山谷周围仍然能见到一些柯尔克孜人赶着畜群前往贫瘠的草场,草场由于持续的干旱几乎没有水。他们知道这一排山峰叫喀卡加德,并且迷信地敬畏它们。当我注视屹立在眼前的山峰,或像塔楼、城垛、高楼,我不由地肯定这一段山脉非同寻常的景观是在乌什听说的有关传说的渊源。据陪同我的向导,柯尔克孜头人曼古什伯克(MangushBēg)说,山峰中可能居住着一条龙,不时地以云的形象出现,喷发冰雹和火。他以及其他柯尔克孜人的故事,使我清晰地回想起年老的汉族朝觐者们讲叙的传说,在帕米尔冰雪覆盖的高处和兴都库什山口上面居住着龙。传说内容如此相像,似乎清楚地表明此中亚和其他地区的关于山脉的古老传说是不分种族变化,非常稳固的。

由赛格孜坎山口穿过山脉

我愈发对这座山脉产生了浓厚的兴趣,它不同于我在中亚旅行时所见到的山脉。当天深夜住宿于曼古什伯克的帐篷,由我的机智、敏捷的牵驼人哈桑阿洪颇费周折提供的消息获知,山脉南侧高处有一尊石人像。曼古什伯克似乎有些不情愿地承认知道石人,然而却答应当向导。第二天经过短暂但相当困难的路程,我们从海拔高度约8600英尺的赛格孜坎阿尔特山口(Saghiz-kan-art)横穿山脉,穿越灰沉的岩石覆盖的峡谷,峡谷里有道路可从南面到达喀卡加德山。赛克孜坎天然的山口南部稍远有一个萨依特卡克(Shait-Kāk)石塘,因此我们在此扎营。5月13日在曼古什伯克的引导下,我继续寻找石像。尽管道路漫长,一天内仅有柯尔克孜人的矮种马践踏这里的大部分地面,但仍是一次极有趣的旅行。

山脉降水量稀少

沿着山脉东南侧攀登了一系列的陡峭山峰后,在最高的萨尔拜勒(Sar-bēl,海拔约10000英尺)山峰下方我们发现了一处柯尔克孜人的小营地。这里以及山脉的其他地区明显地缺少水。柯尔克孜人仅依赖冬季融化的雪水,将雪水保存3~4个月。一年中的其余时间从“卡可”,即石塘汲取水。发源自高处的雪层下方的泉水,流入重叠的山峰之间的深沟幽壑。这个营地的一位聪慧的柯尔克孜老人声称在他年轻时,这里的雨、雪充沛,过去许多柯尔克孜人到达这些贫瘠的山峰,而且依靠分布的低矮植物维系大批牲畜群的生存。

喀卡加德山峰奇异的形状

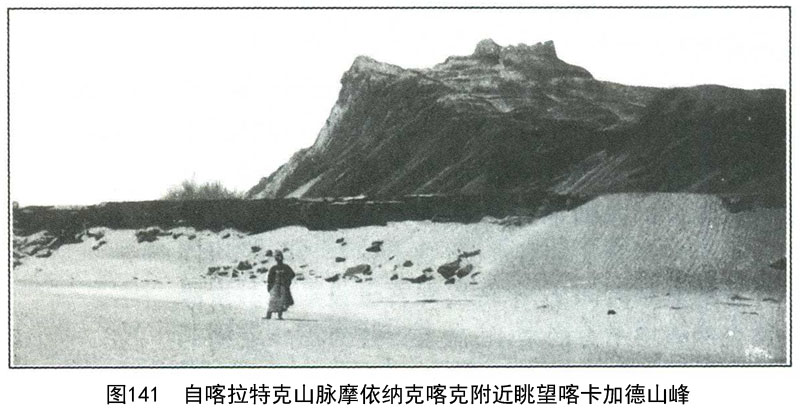

从萨尔拜勒下方我们沿着逐渐宽阔的山地骑马行走,山地环绕在两天前所见的喀卡加德山峰渐倾斜的山嘴脚下(图141)。从这边看山峰呈现出非常奇异的景观。这些高耸的岩石山峰具有一种特殊的魅力,而且很明显大部分山峰根本不可能攀登上去。因此,很容易明白为什么古老的传说会发生在这些山峰中,并被认为这里是装满财宝的堡垒。非常遗憾由于时间紧迫,我们无法再靠近山峰,也没有时间试图确定这些奇形怪状的岩石形成的地理原因。顺便附加一句,山脉两侧峡谷里暴露的岩石主要是一种红色砂岩。

恰勒考依德“圣人墓”的石像

从萨尔拜勒下面骑马10多英里后,我们到达恰勒考依德(Chalkoide)牧场。牧场海拔高约6700英尺,我惊奇地在那里的一个岩石小山丘顶部发现了一个建造粗糙的“圣人墓”(Ziārat),位于山脉顶部一线高高的上方。眺望山峰,可以看见这里有一条路通向伊达克吉勒尕(Idak-jilga),那里突兀地耸立着一个特别陡峭的山崖,虔诚的柯尔克孜人认为是古代一位名叫喀孜阿塔(Kaz-atā)的英雄的形象。但更引起我注意的是,在简陋的用石头堆砌的宽约8英尺的围墙中部发现一尊真正的石人像,标志这里是神圣的地方(图142)。石像为一块碑形石板,高2英尺10英寸,宽12(又)1/2英寸。平面粗略地浅浮雕,表现一位男性手持一支弯曲的剑,双手交叉于胸前,头部巨大,颇不合乎比例,双脚已不可辨认,眼睛和眉毛有墨绘痕迹。尽管雕像过于粗拙,难以谨慎地估定年代,但石头已遭受大量的侵蚀明显地古老。

被认为是小佛塔的石头

无论雕像可能象征什么,它已成为伊斯兰教化以前的人们所崇拜的物体,似乎像一个圣物(priori)。迄今更可能虚构的是,在石像一侧发现一座被认为是佛塔的小型象征物(图142右面)。石块高14英寸,双面,更像是一个近方形的双层基座,上方是一个向后倾斜的造型,粗糙的圆顶表明这是一个残留的穹隆顶。石质可能是花岗石,石头背部扁平。因为它是浅浮雕,我认为这种简陋的雕刻品象征佛塔。但是7年后在遥远的帕米尔附近地区,经过不断的观察我发现这种石头奇异的形状是天然的,是由侵蚀作用造成的。在俄罗斯瓦罕(Wakhān)纳马古特(Namadgut)附近常去的麻扎,对面是妫水(Oxus)河上的喀拉依喀卡(Kala-i-Ka'ka)古堡的地方,我采集了很多完全相像的石块,仅尺寸不同,但都明显地像小佛塔。很清楚它们是自然形成的,而且出于尊崇它们的形状被人们放置在神殿。当佛教依然流行于妫水河最上游沿线时,自生(svayambhū)塔肯定被奉为崇拜的对象。

当地的偶像崇拜

然而这奇特的恰勒考依德“圣人墓”最令人好奇的特征是,围墙周围摆放了正统的伊斯兰教寺院常有的奉献祭品,包括绵羊(Ovis Poli)或者盘羊(O-vis Ammon)的角,野山羊角,马的头骨,旗杆上悬挂的布等。可以肯定对这个神殿的崇拜是目前非常频繁的事情,尽管乌什的毛拉赫(Mullah)强烈地反对。这个情况是曼古什伯克告诉我的,他说直至近些年对这个奇怪的“圣人墓”的崇拜才在附近牧场的柯尔克孜人中普遍起来。许多男人过去亦从遥远的山谷到达这里,同所有的柯尔克孜牧人一样虔诚的伊斯兰教徒也延续了漫长的数代。据说今天只有老人们遵循在神殿祈祷的习俗,甚至没有人敢进入围墙。非常惊奇的是曼古什伯克讲述的石人雕像是女性,名叫库瓦格孜(Kuwaghiz),她是古代英雄喀孜阿塔的妻子。前文已提到显眼的岩石山峰,被认为象征喀孜阿塔的形象。这是一个令人迷惑的传说,我已无法解释联系两个人物之间的细节。但模糊的关系足以说明,矗立在这里的奇异的神殿一定源起于对一种神奇的自然特征的敬仰,即一个自生者(svayambhū tīrtha),它是梵文术语,在古代、近代的印度民间传说中极负盛名。因为本地的佛教崇拜总是需要一个场所。

在山脉的干旱地带前进

从萨依特卡克这段有趣的旅行,以及接下来前往柯坪的两天路程中,我了解了天山山脉外部山脉非常普遍的极干旱的状况。由于缺乏文献记载或者任何古代文书遗物,不可能探究历史时期这里的气候可能经历的变化,尽管柯尔克孜人传说似乎清楚地指出气候趋于“干旱”的发展发生在近期,但关于这一点没有任何明确的资料。研究这些山岭的现状,泉水非常稀少,所有的旅行依赖于了解可获取供水的天然石塘的知识,不同的季节的供水变化,颇具历史价值。它们使我更容易地认识,诸如北山(Pei-shan)最西边缘的现已绝对无水、荒芜的山脉过去普遍的状况。在这一时期,当中国开辟的“新北道”穿过那些贫瘠的山岭直到吐鲁番和古城(Guchen即今奇台),匈奴入侵者依旧从哈密一侧经过这里通向敦煌西部的中国主干路线。颇有启示地发现具有相似特征的柯尔克孜人袭击者,也从高大的天山山谷侵扰连接阿克苏与喀什的平原上的商道,迄今柯坪和巴楚人仍然保留着回忆。我丝毫不怀疑,中国向北方的行政或军事权力的控制一旦松懈,他们一定会卷土重来。

穿越库鲁木勃古孜峡谷

从萨依特卡克向下至柯坪行走的路线位于穿过幽深、景色优美的峡谷的道路上。峡谷砂岩和片麻岩构成的陡峭崖壁,有些高达1000多英尺,醒目地显示过去因洪水侵蚀作用而遭受冲刷的迹象。然而仅在库鲁木勃古孜(Kōrum-boguz)峡谷我们看见了一条小溪,浇灌了从柯坪绿洲开垦的铁热克阿巴德(Terek-ābād)小“铁列噶”(Terelgha)20多英亩的麦田后,不久消失于碎石地带。这一时期这里下游的河床完全干涸。小溪从南面流过俯视开阔的柯坪峡谷的像墙一样的山脉,然后经过一道威严的石门流入向绿洲伸展的一片巨大的沙砾缓冲地带。它没有直接流进绿洲,而是在铁热克阿巴德被西南方向的山谷一侧阻隔。我顺着平稳、宽阔的干涸的洪水河床向下游到达萨依朗(Sairan)麻扎,那里的地下水涌出形成一眼泉。在一个阴凉、精致的凉亭下的苏勒堂奥乌拉孜阿塔(Sultān Owraz-atā)圣人墓表明,这是一处近代的“水源”(Su-bāshi,维语——译者)。无论如何其他地区的流水流到这片巨大的冲积扇,直至在布拉克巴什(Bulak-bāshi)以下15米多时才会显露出来。这里叙述的洪水河床与源自柯坪的干涸的河床相会,从接近它们的汇合点涌出的沼泽般的泉水形成了一条小溪,流向阿恰,远及于今天阿克苏至喀什的大路上的其兰驿站。

柯坪绿洲

5月15日,我到达柯坪绿洲。这里仍然是一处愉快、颇有意义的地方,尽管当地的人们名声恶劣,在阿克苏以及其他地方他们被长久认为是小偷或者抢劫者。或许古时候,当柯尔克孜人袭击南面大路的交通或策划抢劫时,柯坪可能担当了作为一处合适的基地的角色,拥有这种“声誉”自然是理所当然的。现在绿洲展现的是一幅广阔耕作及高水平的乡村景象,我在塔里木盆地及其他地区从未见过比它更好的。远离所有主要的路线,经过一段将柯坪与最近的市场阻隔的路程,柯坪人运输自己的资源,他们似乎没有受到来自中国和其他外来的影响。同时孤立的状况也使他们最可能地利用传统的方法。环绕狭长的耕作地带两侧的完全贫瘠的山脉及荒凉的沙砾戈壁(Sais),印证了这一结论,迄今更加显著。

耕地面积的扩大

西面、南面和北面与古老的村庄土地相连着许多肥沃的黄土。由于灌溉水源十分有限,为满足迅速增长的人口的需要,只有在3年或4年中轮流开垦新土地。从当地确凿的消息清楚地得知,随着中国政府的重新统治,建立定居的生活方式以来,柯坪传统上被分成12个村落(oimaks,维语——译者)或村庄的人口稳定地增长,估计总数约两千户。根据当地极富才智的首领卡斯木伯克(Kāsim Bēg)与村民们一致的说法,供水在他们那时没有变化,传统上也没有任何改变。因此,很清楚在这种情况下从阿古柏时代任何英耶尔(yangi-yer,维语,意即新的地方——译者)或新土地的开垦——我在调查过程中已确定它们的分布范围,仅是人口增长的压力的结果,而不是气候变化导致的。

柯坪没有变化的灌溉源

因此,柯坪提供的证据对于塔里木盆地有关“干旱”或气候变化的问题具有明显的重要性,而关于后者的争论或许源于废弃的遗址显示的考古学观察等。它又一次明确地揭示,过去扩大耕作需要充沛的水源,即非常湿润的气候。这个证据值得重视,因为影响柯坪灌溉的问题是唯一的,不同于我们记录的多摩可遗址所在绿洲的复杂性,或者依赖于供给水源的易于淤塞或漂移的河床。柯坪所有的水源源自距离绿洲中心10英里苏巴什一个深谷流出的泉水。这个峡谷在特征上相似于库鲁木喀热勒(Kōrum-Karaul)峡谷,泉水从西北面流入峡谷平原,穿过狭窄的穷喀热勒(Chong-Karaul)峡谷。有趣的是由于供水有限与人口稳定地增长,可灌溉的土地也不足以维持人们的生存,而从未听说有永久性的移民。即使阿克苏和库尔勒拥有充沛的水源和适于耕种的土地,也不能说服柯坪人延长季节性的停留时间,他们中的许多人已习惯于在阿克苏、库尔勒和其他北部绿洲做劳力。

绿洲附近的废址

由于解释柯坪的灌溉水源,当我在今天的耕地范围附近或周围发现已报道的遗址毫不奇怪。萨亚特沙尔(Sayāt-shahri)是一座方形小堡垒,位于深陷的库恰克亚里(Kuchak-yāri)洪水河床西面,它的周围一侧环绕着轮流灌溉的新开垦田地。简陋的土墙构成了一个约166码×90码的方形,有些墙体高仅6~10英尺,厚约6英尺,一个薄弱的护墙厚约1(又)1/2英尺,顶部高出今天的地表约6英尺。围墙里面除了一个完全倒塌的低矮的土堆,没有发现任何建筑遗迹。西南角外部有两排相邻的低矮土墙,约50码×25码,但没有显示任何原来的特征的迹象。这个小遗址不见任何形式的遗物,有时来自运河的洪水亦会阻止风力的侵蚀,但地面上没有发现陶片。因此,不能确定这个小筑堡的年代。相同的例子也见于曼加克其(Munjakche)遗址,它位于柯坪小巴扎南部1英里的一片小废墟地区,目前多数已散布在田地中。这里我所记录的仅是缺乏出土的陶片和一个不规则形状高约15英尺的土堆,土堆已被挖掉一部分用于给土地施肥。据说遗址的年代应早于附近采集的石质小装饰品。

柯坪的这些遗迹没有考古价值。最令我高兴的是,这次访问幸运地遇上一个柯坪人的宴会,他刚刚调查了阿克苏至喀什道路上,图木休克和柯坪外部贫瘠的山脉之间孤立的沙漠宽阔地带分布的塔提类型的广大的废墟地区。同和田塔克拉玛干奇(Taklamakānchis)一样,当春季一系列的“大风”(Burāns)搬移了沙丘,将以前隐藏的坚实的土地一块块地暴露出来,人们沉迷于这种寻宝的活动。有时也会发现一些珍贵的金属质小遗物以及其他东西,尽管柯坪人什么也没有告诉我。我从他们那里获取的大量的时代跨越汉朝至唐代的钱币,毫无疑问曾经分布在他们搜寻的地区。进一步的证据是,他们获取的石质、金属、玻璃、琉璃质小物品所显示的特征。其中值得介绍的是一个凹雕光玉髓质印,粗略地雕刻一位女性半身像;青铜凹雕印,严重磨损,仍显示古典模型的影响;透雕细工的青铜垂饰,男性舞蹈者的形状。我在柯坪不久获得的另一套相似的金属质或石质小遗物,发现于库独浑(Kudughun)山南部的沙漠地带,肯定也出自同一片废墟地区。其中的三件青铜印(图143),包括一个浅浮雕的森林之神的头部,使人联想到和田赤陶镶饰的怪异的头部。

穿越塔克拉玛干/(英)奥雷尔·斯坦因著,巫新华等译.-桂林: 广西师范大学出版社, 2000 ;