图木休克和巴楚北部的沙漠遗址

作者:奥雷尔·斯坦因(英)

进入柯坪南部沙漠

5月17日,为探察位于南部沙漠的古老遗址,我从柯坪启程,随行人员是“寻宝人”和工人们。由于早已预料季节的炎热,携带充足饮水和供水的困难性,所以经过阿克苏以后,我不得不在所有工作中节省使用骆驼,不再用于运输,因此三天的考察有些费力。第一天由于贫瘠的山岭崎岖不平,负载辎重的牲畜难以翻越,我们被迫绕着柯坪外部山脉的东端走了一段很长的弯路。当绕过距离阿恰(Achal,即前文提到的远离柯坪的聚居地)不远的山脉尽头,向东南方远远地眺望,我看见了一个高大的土墩,即索克苏克沙尔(Soksuk-shahri)梯木,从我们即将前往的道路根本不可能去访问它。柯坪人认为索克苏克沙尔梯木是一座非常古老的塔,并流传下几乎准确的猜测。它屹立的位置或许曾在从阿克苏通向喀什的古老路线上。

穷梯木废址

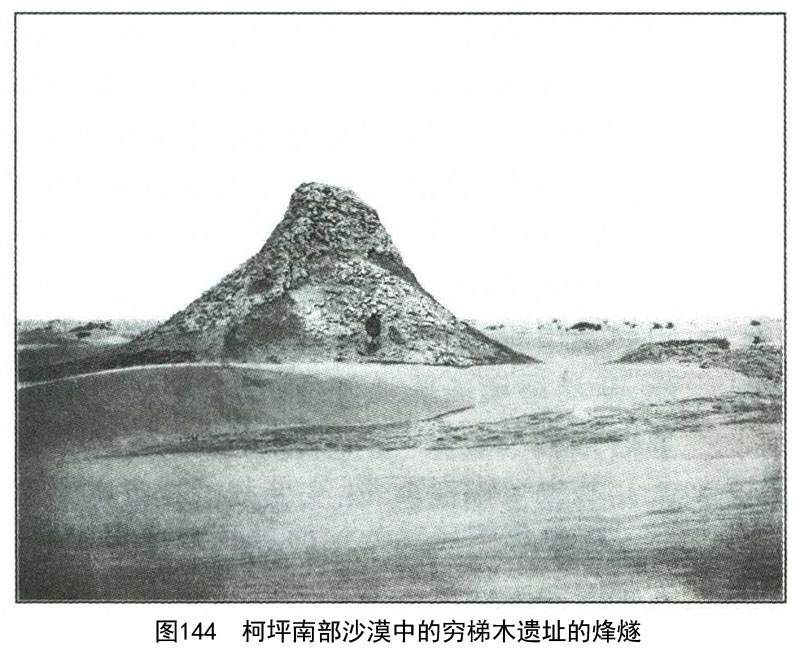

我们在靠近一条狭窄的峡谷出口的山脚下扎营。峡谷高处据说分布着一个卡克(kāk),或者岩石水塘,时常蓄存水。次日早晨我们离开通向巴楚的沙漠路线,经过著名的库独浑山峰脚下,继续向西—南—南方向前进。山脉裸露的黏土斜坡上的道路,是稀疏的红柳堆及沙丘覆盖的地面,而向前行沙丘则高达10英尺。大约行进了14英里,我们到达了柯坪向导提到的穷梯木废址,即“大塔”。距离遗址的半英里范围内,沙丘之间的地面厚厚地堆积着陶片、矿渣,以及相似的塔提废墟,很快就证实它的分布面积超过2平方英里。遗址的北端被枯死的红柳堆和高达15英尺的沙丘包围,遗址因古塔屹立在那里而得名。与遗址西面相邻的是一个正方形、几乎是东方化的堡垒(图144)。堡垒每一面的土墙大约是110码长,西面保存最好,依然耸立,高出最近的裸露地表达12英尺。由于靠近沙丘而难以确定四面原来的地平面,堡垒大多数地方由于风力侵蚀作用而被严重地破坏。但是因建筑中加入灌木层,夯筑的泥土仍然坚固。烽燧破坏严重,以东面墙垣为准,仍高出可能是地面的位置约35英尺。从烽燧的东面测量(因为它的底端比其他几面堆积的废墟少),基座大约为25平方英尺。烽燧由晒干的土坯建造,土坯规格为11英寸×10英寸×3英寸,或14英寸×8英寸×4英寸。这种建筑外观粗陋,只有灰泥层,层与层之间没有灌木或其他类似的结构。

钱币和其他文物的证明

遗物以及四周被侵蚀的地面所呈现的面貌,明确地反映了废弃的堡垒的古老性,古堡最近的区域发现的小遗物也完全证明了这一点。在北墙外面采集了11枚磨损严重的“五铢”和“鹅眼”钱,发现时它们聚拢为一堆,很明显是从同一根绳子上掉落下来的。在靠近堡垒的地方发现的其他中国钱币中,有3枚是五铢钱,一枚是唐开元钱币。这些证据表明古堡的时代从早期一直延续到唐代,我在柯坪获得的钱币也证实了这一推断。这些钱币是“寻宝人”在最近一次搜寻穷梯木遗址时发现的,有几枚为唐代钱币,最晚的年号为大历(公元766—780年),其中一枚为王莽(公元14—19年)货泉。

堡垒周围风蚀的地面堆积很厚的陶片,多数是细腻的泥质红陶。它们显示了一种鲜明的古老风格。其中一块陶片,饰有斑驳的绿釉,霍布森先生认为具有中国汉代风格。另一块陶片,绿釉下浅雕出花纹,与年代为公元2—9世纪的近东可能是波斯的器物相似。关于遗址的最晚年限,遗址采集的各种各样的小文物,如青铜器、玻璃、琉璃和木器,没有一件文物表明遗址的废弃晚于唐朝末期。

古驿站的垃圾堆

围墙里没有任何形式的建筑遗迹存在。西墙里侧分布着一个垃圾堆,高3~4英尺,延伸约25码。我将这个垃圾堆全部清理至地面,但出土物极少。在牛、马粪堆,稻草、灌木堆中,仅出土破碎的棉布、毡片、绳子等。我愿记录的是垃圾堆中没有出土一片纸,然而颇具意义地发现了散布在围墙周围的许多小块硫磺。它们确凿地证明,在库独浑山峰东坡有一处硫磺矿,现正被柯坪人有规模地挖掘,而山岭向北的一些类似的矿源在小古堡占领时期也被开采。遗址的特点,特别是高大、牢固的烽燧,似乎清晰地指出在从阿克苏通向喀什的古老路线上它是一座驿站。作为路边的小站,它非常自然地出现,与处于同一条直线上的硫磺矿相距约10米左右,也许是为了运输琉磺矿的产品而形成了一处固定的地方。

古代道路的路线

这里我需立即解释,穷梯木遗址已被证实位于与其兰(Chilan)相连的最直接的路线上。现在的这条道路起自阿克苏,离开山岭脚下。我在1913年10月的探察表明,它的古老路线通向巴楚北部,沿着山脉脚下一直延续到喀什。这条古代路线穿过现在的巴楚至喀什道路的北部,远离源自喀什河的洪水易发地区。下文将叙述的拉尔塔格(Lāl-tāgh)沙山脚下的废址,或许与西南方的穷梯木遗址最接近属于同一时期。这条古老路线的相反方向,大概以穷梯木西北的索克苏克沙尔梯木为界限。我的柯坪向导称穷梯木遗址和索克苏克沙尔之间的沙丘有两处毁坏严重的土墩,他们认为是“炮台”(P'ao-t'ais),准备带我前往考察。但这个季节供水极困难,无法在沙漠里过久地停留。土墩附近则没有塔提废墟或其他遗存的分布。

古老的农业居住点

我仔细考察了周围的地面后很快即确信,穷梯木遗址不仅是一处路边的驿站,也是一个具有一定规模的居住点。遗址南面和东南面约1英里多的范围内,随处可见侵蚀的台地,通常高约810英尺,厚厚地堆积着陶片,清楚地表明这里是已完全被破坏的居址。其中的一点泥土“证据”,即规格为10英寸×10英寸×6英寸的大型土坯遗物,它们肯定取自具有一定规模的建筑物的基座。柯坪“寻宝人”不久前到这里搜寻,在挖洞的过程中突然发现了一个大陶罐。陶罐里没有他们所期望的珍宝,仅残存凝结的一团油类物质。充足的油质使得破裂的陶罐底部粘连,从而保存了一件标本。在几处地方我偶然发现了一些小水渠隆起的堤埂,水渠由西南向东北向延伸。养育这些水渠的运河一定来自图木休克,可能是源自干涸的喀什河的一个支流,或许是现在以干涸的乔热艾肯(Gōre-akin)河床为界限的同一条支流的尽头。其他地方可见枯死的果树枝干散立于地面,仍显露出在古老的果园里的种植行列。

近代战争的遗物

由丰富而明确的证据表明,遗址早期即被废弃。我在堡垒东南方不远的距离,采集了3枚近代才流通的中国铜钱,非常困惑。其中两枚为乾隆钱币,铸造年号晚于公元1759年,另一枚是嘉庆钱币(公元1796—1821年)。我到达位于现今的大路上的图木休克村以后,这个考古之谜才得以解答。据管理本地官方邮政的年老的喀热勒巴什(Karaul-bāshi)讲,大约于1876年由这条通往阿克苏的道路还有两天行程的亚依迪(Yaide)附近,在一次战争中阿古柏的儿子哈考拉(Hakaullah)击败了觊觎王位的哈克木托拉(Hākim Tora)率领的军队。被打败的军队的许多士兵北逃入沙漠,在8月炎热的太阳照射下,由于饥渴与筋疲力尽而悲惨地死去。柯坪人后来进入沙漠寻找死去的逃亡者身上的贵重物品和钱财时,掩埋了尸体。

南面的小塔提

继续前往穷梯木西南方向大约3英里,经过了一些废墟覆盖的小地方,沙丘之间也出现了很多的古老水渠的遗迹。这里发现的一枚五铢钱与4枚开元钱币说明,这一地区与穷梯木属于同一时期。经过了又一次的沙漠宿营后,5月19日,我们以图木休克上方显著、陡峭的山岭为引导向西南方前进。不久沙丘逐渐稀少,低矮的灌木越来越常见。距离389号营地以外约2英里,又出现了一块块小塔提覆盖的侵蚀的地面。但很快发现的钱币证实,现在到达的这一地区的存在时期长于穷梯木,一直延续到伊斯兰时期。除了两枚唐代钱币,还包括2枚年代为公元1034—1038年和1068—1078年的宋代钱币,以及回历743年打制于克瓦里兹木(Khwārizm)的金质荷尔德(Gorden Horde)的一枚小银币。

喀什噶尔河尾闾三角洲

进入红柳堆密集的地带,即距这些小塔提一英里左右,通常标志着进入一个古老的河床。稍远我们继续在这个确定无疑的干涸的乔热艾肯河床行进,岸边生长着高大的胡杨树,有的仍生机盎然,有的已枯死。向导们告诉我,喀什噶尔河尾闾一条古老的支流经过图木休克西面的两座岩山之间的峡谷,据说一直远远地向东流去。我看见位于小红柳堆之间低矮的土墩上耸立着成群废弃的房址,除了河边地带,所有的情形都让我回想起消失在塔克拉玛干沙漠中的克里雅河、民丰河等流域常见的地表。房址中很明显没有任何古物出土。或许在最近的时期,当乔热艾肯隔一段时间又一次挟水汹涌而至,当地人们试图从丛林中开垦这片地域。我们到达喀什噶尔河尾闾三角洲北缘,在需要其他附带的参考之前,常记下有关这一地区耕作情况的经常性变化也是其中的一方面。

图木休克附近的遗址

托库孜萨来遗址

沿着大路到达图木休克村,我发现已距离前面反复提到的备受欧洲旅行家和考古学家们注目的遗址非常近。伯希和教授于1906年花费了几个月的时间,在图木休克西北方风景如画的岩山脚下的广阔的佛寺遗址工作。经过快速的考察我满意地看到,虽然佛寺和寺院建筑明显遭受了火灾严重的焚烧,教授仍第一次系统、全面地清理了遗址。山脉的另一侧,距离古老的托帕沙尔(Tōpa-shahr)城墙和乔热艾肯河岸不远,我调查了分布在那里的托库孜萨来(Tokuz-sarai)遗址。我在图木休克得到的伊斯兰阿尔斯兰(Arslān)钱币与托库孜萨来出土的完全相同,证明托库孜萨来遗址的废弃不会早于公元14世纪或15世纪。在图木休克停留一天,也使我有机会访问位于长长伸展的山脉两端的遗址。位于山脉南端的遗址明显是属于伊斯兰时期以前的居住点(图145)。

当地对岩山的崇拜

图木休克附近的山岭

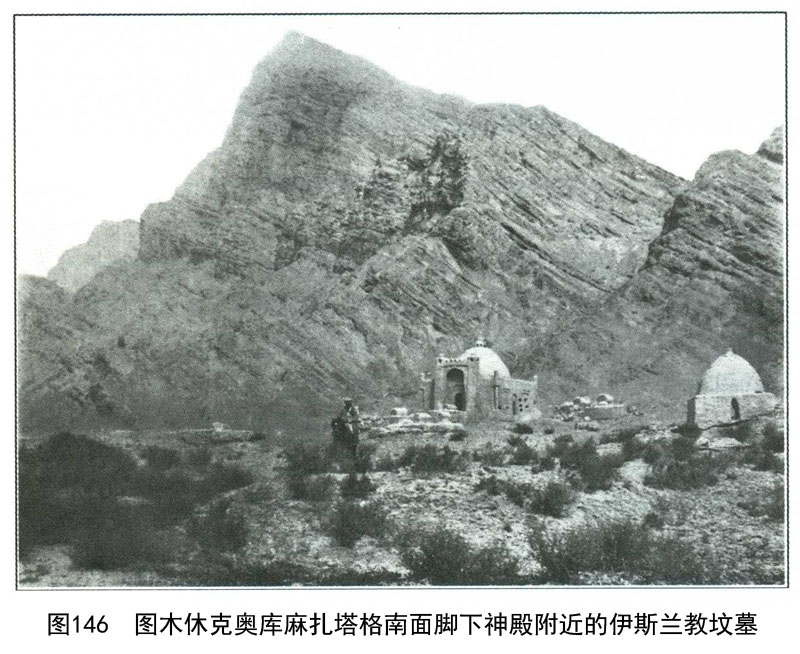

的确,目前必须加强夏季多方面的工作,以保证有时间尽早返回和田。几番斟酌后,为了翻越阻隔在我与和田之间的350余英里的道路,我们决定走经过莎车的路线。没有太多的时间,我们必须日夜兼程地行走。5月21日吸引我前往巴楚的原因之一,是这些山岭呈现的不同的地理学的价值。从图木休克这条路线横向地经过一系列崎岖的山岭脚下,这些小山沿西北—东南方向,醒目地平行排列。每一座山岭因侵蚀而损坏,像一座座突起于平原上的孤立的石岛,但相同的地质构造清楚地证明它们是一个古老山脉的剩余部分。这座古山从巴楚北部天山的边沿区伸出一个尖锐的角,曾经向东南方向远远地伸入到塔克拉玛干沙漠之中。这些一系列岩山因呈现鲜明、险峻的外观,自最早时期一定即已成为当地人崇拜的对象。其中最高的显著的山岳耸立于巴楚东部,海拔7000余英尺,它的山峰被当做麻扎塔格(Mazar-tāgh kar’ **ο*ην.)尊崇。位于它的北部山脚下,高出恰尔巴格(Chār-bāgh)平原的一座寺院经常有人来朝觐。其他山岭据说是伊斯兰教圣徒的休息地也得到人们的崇敬。较低的山岭则由于陡峭的山崖,使它们区分于“圣地”(Tīrthas),同在奥库麻扎塔格(Okur-mazār-tāgh)所见到的情况一样(图146)。

喀什噶尔河尽头

这些山岭南端之间伸展着广阔、低洼的地带,有些依然是长年的沼泽地,每年时常受到叶尔羌河与喀什噶尔河夏季洪水的泛滥。只有经细致地调查这一地区,才能阐明复杂的水路情况,据说目前已发现了喀什噶尔河真正的尽头。根据穷梯木周围沙漠曾经出现的灌溉水利,以及1913年11月,我曾肯定不时暴发的罕见的洪水淹没了远至阿克苏耕作区西南端的古老河床,因此,早期的喀什噶尔河可能向东继续延伸。

大路的古老路线

像每一片三角洲地带一样,位于图木休克与巴楚之间的地域一定也易于发生地面变化。具有文物研究价值的两个事实,以及今后可能发现的简短记载会阐明这一变化。我确信直至中国于1877年重新统治时期,位于麻扎塔格和奥库麻扎塔格之间的整个地域,即现在为繁茂、巨大的恰尔巴格平原提供土地的地区未被开垦。因为这一地区每年遭受喀什噶尔河的洪水泛滥,而且分布着广阔的沼泽地。因此,从图木休克出发的大路没有经过它现在穿越的奥库麻扎塔格南端以及恰尔巴格,而是从图木休克山岭之间的隘口继续向前穿越沙漠,向西直到拜勒塔格(Bēl-tāgh)山脉。这条古路穿过一个类似的山口,位于现已废弃的“古老的恰尔巴格”村庄附近的沼泽地的北端边缘,穿过这里的东北部通向位于喀什噶尔河尽头的巴楚。

巴楚东北部的勘察

最近时期产生的相当的变化,影响了这一地区的耕作地和一条重要大路的路线。这些变化所造成的明显迹象,与我观察柯坪南部时初次引起的关于前往喀什的中国古老路线的问题有关。因此当到达巴楚,我听说经过拜勒塔格山的古老路线上分布着一些遗址,拉尔塔格山脚下也有一处废址,我决定花费一天的时间朝着遗址的方向进行勘察。经过一天漫长、炎热的行程,大约骑马40英里,发现了一些有趣的现象,直到5年以后我才再去考察它们。在一位观察力敏锐、年老的村庄首领阿衣甫米拉布(Ayib Mīrāb,我曾住宿于他的果园)的引导下,我首先穿越东北面整片的大绿洲。行程中看见随着中国政府的重新统治,巴楚大面积的耕作地带已开始发展成为这条重要路线交接点的农业资源。但也很容易地看见这种发展同阿克苏一样受到阻碍,原因是这里的人口构成仅仅是多浪人,他们以前的一两代人仍然主要是半游牧的牧民。

在托帕淖尔灌溉的土地边缘以外,我们进入一片生长着繁茂的灌木和红柳的地区,正好延伸到光秃秃的拜勒塔格和奥库麻扎塔格山。很显然整个地区曾一度形成喀什噶尔河巨大的洪水泛滥盆地。当气候略微潮湿,喀什噶尔河的洪水大于现在的水量的时期,一年中的部分时间里道路肯定会被迫中断。根据这一事实我们或许拥有的理由之一,正如上文已推测的从阿克苏至喀什的古老道路为什么沿着天山最外部的山脚下向北延续。这片古老的沼泽地生长的植被如此地密集,如果缺乏有经验的向导,要及时穿越沼泽到达我们的目的地则非常困难。在一个孤立的小片土地偶然遇到了年轻猎手塔里甫哈吉(Tālib Hājī),他带领我们穿越沼泽地。他是一位富有魅力的拓荒者,曾在丛林中开垦土地。

阿恰塔格附近的沼泽

沼泽地到处几乎都是我的向导们称之为来自图木休克的“老路”的痕迹,循着飘移不定的路径,最后我们到达奥库麻扎塔格西北端,即阿恰塔格(Achal-tāgh)。在这里我发现了干涸的池塘,说明它们是巨大的沼泽地向北延伸的最后残余部分,而查尔巴格附近的沼泽地大部分已被开垦。远远地眺望,一座连绵的山岭像被一个狭窄的峡谷截断。穿过沼泽地向东南方前进,据说人们仍清晰地记得巨大的洪水泛溢时期,洪水流至奥库麻扎塔格现已完全干旱的东部山脚下,迄今仍可见水流冲刷的河床痕迹。

阿拉其的烽燧遗址

一座孤立、陡峭的山岭长约1英里,中部高200多英尺,拜勒塔格山脚下的宽阔的峡谷与其分离。这座山岭即阿拉其(Arach)山,它的两端均遗留明显的古代防御工事。防御工事建造在山脉的隘口附近,以便控制来自或前往图木休克一侧可能经过的一切交通。防御工事依地面构造建筑,极其清楚。三座小山,奥库麻扎(阿恰塔格)、阿拉其以及拜勒塔格总长约18英里多,形成了一个天然的防御屏障。只有从位于阿拉其两侧的两个隘口才可以穿越,而仅依靠步行和艰难的攀登几乎无路可走。由于奥库麻扎塔格东南端的地面现已非常湿软,近期根本无法穿越,因此这个天然形成的防御线的重要性和自然的险要则十分显著。唯一值得观察的地点是阿拉其两侧的峡谷。阿拉其山东南端低矮的山嘴顶部分布着一座约60码的土坯墙基,可能这是一处烽燧,已被“寻宝人”挖掘的洞穴严重地毁坏。位于山岭同一侧的高处耸立着一个方形小烽燧,残高10多英尺。烽燧所处的位置险要,必须经过陡峭、极其光滑的岩石山坡才能接近它。

戍守峡谷的烽燧

沿着阿拉其山岭一直到它的西北端,山顶矗立着一个结构坚固的烽燧。烽燧的基座长24英尺,土坯规格约14英寸×9英寸×3英寸。土坯层之间嵌入薄薄的红柳树枝,清楚地表明它属于早期建筑。烽燧坐落于北面一个高约10英尺的有围墙的平台上,平台以上现存的高度约15英尺多。从山顶向北至峡谷地势渐平缓,分布着一个约120码的牢固的土坯墙遗迹。由于沙堆的保护,有些部位的墙体仍高达12英尺、厚3(又)1/2英尺,它所用的建筑材料同烽燧的一样。从隘口的地平面看,这面墙垣首先出现在东面,然后转向南面,消失在烽燧下方。由于风力侵蚀作用形成的小雅丹地貌,墙垣确切的位置已很难寻觅。我估计这片被围墙环绕的不规则地域大约宽300码,内部的地平面主要覆盖小沙丘。侵蚀的台地上方高耸着一个土坯基座,约24平方英尺,残高5~6英尺。在这个小墙垣的里外侧的侵蚀的一块块地面上都发现了一种粗糙的陶片。峡谷另一侧也有一座用于防守崎岖的拜勒塔格山脚及山嘴的烽燧遗迹,也是用硬夯土建筑,每层之间夹入胡杨树枝。现存的烽燧高出岩石约12英尺,顶部约为30英尺×27英尺。这个烽燧或哨所位于峡谷地平面上方约100英尺,由于它的位置和下方是极陡峭的岩石山坡,因此处于易守难攻的地势。

拉尔塔格遗址的报道

从四周环绕着众多、孤立的山脉的地方眺望广阔的景观,首先看见南面的穷梯木、图木休克直至大麻扎塔格,北面则是绵长伸展的拉尔塔格山。向导们告诉我,拉尔塔格远处的山脚下有一处遗迹,根据他们的描述我推测它可能是具有一定规模的佛寺遗址。拜勒塔格和拉尔塔格之间是一片宽广、部分覆盖着低矮沙丘的荒芜的平原地带。“阔纳沙尔”(Kōneshahrs)的故事似乎特别与拉尔塔格有关,而柯坪人前往巴楚的沙漠路线也经过这座山脉的北面,他们说某些地方仍可见塔提遗迹,这些所有的证明都留待于将来。我从和田离开之前获得的文物在某种程度上至少肯定,拉尔塔格遗址不是“阔台克沙尔”(Kotek-shahr)类型。阿依甫米拉布通过一位商人送给我一些小型灰泥塑像残片,他声称是从拉尔塔格的佛寺布特哈那(Būt-khāna)获得的。1913年10月,我确信他所讲述的是正确的,而且他的这种经验性的挖掘也不仅仅是第一次。

经过莎车去和田的旅程

从巴楚经过5天急速的行程,由于炎热以及剧烈的沙暴我疲惫地到达莎车,因此没有机会进行考古观察,但是在调查工作过程中,我亲自了解了影响叶尔羌河沿线灌溉的自然条件,在这些散布的绿洲耕作区引起人们的注意。在莎车必须停留几天,为准备返回印度做一系列实际的工作,包括安置从于田带来的勇敢的骆驼,它们在我的沙漠旅行中提供了如此英勇的服务。然后我从和田的基地出发,经过8天,主要是在夜晚行进,遭遇了一系列各种各样的季节性的“大风”,终于到达印度。

穿越塔克拉玛干/(英)奥雷尔·斯坦因著,巫新华等译.-桂林: 广西师范大学出版社, 2000 ;