丝路古国——阿兰考略

作者:苏金花

丝路漫漫,驼铃悠悠,多少历史随之而逝,唯留于世人无限遗憾和无尽遐思。丝路古国阿兰,长期以来作为西域其他大国的附庸,其史迹若明若暗,不甚了了。本文于前人考释的基础上,意欲揭示阿兰古国的历史风貌,使读者对这西域古国能有较为清晰的了解。

阿兰国的名称,于史籍中屡屡变化,颇为繁复。

其初名“奄蔡”,最早见于《史记·大宛列传》:“奄蔡,在康居西北可二千里,行国,与康居大同俗,控弦者十余万,临大泽无崖,盖乃北海云。”《汉书·西域传》所载内容与《史记》无二。《通典·边防传·西戎五》载:“奄蔡,汉时通焉。西与大秦接,东南二千里与康居接,去阳关八千余里,控弦十余万,与康居同俗,而属康居……”

西汉末年史书中又见“阖苏”之名。《汉书·陈汤传》载:“郅至单于自以为大国……又遣使责阖苏、大宛诸国岁遗……”师古注:“胡广云‘康居西北可一千里有奄蔡,一名蓋苏。’蓋苏即阖苏。”《史记正义》和《十三州志》引《汉书解诂》云:“奄蔡即阖苏也。”①

“阿兰”称法,东汉后见于史载。《后汉书·西域传》载:“奄蔡国改名阿兰聊国,居地城,属康居。”《三国志·魏书·乌丸等传》载“……在康居北又有柳国,又有严国,又有奄蔡国,一名阿兰,皆与康居同俗。”《太平御览·四夷部·西戎二》载:“(奄蔡)至后汉改名阿兰那国”。此处阿兰聊、阿兰那即阿兰。

后魏时,阿兰又有新名。《魏书·西域传》和《周书·异域下》均载录:“粟特国在葱岭之西,古之奄蔡,一名温那沙,治于大泽,在康居西北。”阚骃对此持有异议:“奄蔡、粟特各有所长,而魏收以为一国,谬也。”②无论孰是孰非,有一点是可以肯定的,那就是这两国渊源相系,民俗大同。

隋史将阿兰归入铁勒部。《隋书·铁勒传》载:“……拂菻东则有恩屈、阿兰、北褥九离、伏嗢昏等近二万人。”

唐朝经略西域,曾一度设都督府、州、县进行管理。所置“大汗都督府”,原是*(左口右厌)哒人所据之活路城,其下领十五州中有一“奄蔡州”③。在唐书西域传中没有列阿兰的传记。

蒙元时期,阿兰以蒙语又可读作“阿思”、“阿宿”或“阿速”。《元史·地理志·西北地附录·月祖伯》条下“阿兰、阿思”并称。鲁布鲁克在其东行纪中记录:“圣灵节降临前夕,有一些阿兰人来找我们,他们被称作阿速人……”④

《明史·西域传》载:“阿速近天方撒马儿罕,幅员甚广。”

明朝以后,阿速为俄罗斯所并,在俄国史书中,阿兰译作“雅西”、“耶西(细)”,居于今高加索山之间的“俄粟特”民族,即古阿兰、阿思之苗裔也⑤。

西方史书中将阿兰订名为“阿奥西”⑥。

以上是关于阿兰国名称沿革的记述。

关于阿兰之地望,学者据《史记》、《汉书》中“在康居北可二千里,临大泽无崖,盖北海云”的记载加以考证,各持己见,莫衷一是。

清人徐继畲认为:“奄蔡国,临大泽无涯,此则为里海无疑。”此即“里海说”⑦。

清人何秋涛则以为:“奄蔡即今俄罗斯西偏之北,近白海地”⑧。清人李光廷认为:“奄蔡即今俄罗斯东境西伯利部之德伯尔斯科地。”两人均持“白海说”⑨。

清人洪钧证释:“以地望道里征之,自康居西境货利习弥(花剌子模——作者)之地西北行出里海北滨再行二千里乃临黑海,所谓大泽盖黑海也。”⑩冯承钧先生认为阿兰活动在高加索以北、顿河下游一带,亦即黑海沿岸(11)。此乃“黑海说”。

诸位学者可谓仁者见仁,智者见智,作为一行国,阿兰可能活动于上述任何一地。若以地望论之,里海似更为合适。《元史译文证补》卷27云:“以西书征之,战国时里海黑海之北,粟特族居之,后有耶仄亦族自东方来,服属于粟特,居里海西高喀斯(高加索——作者)山北传国多历年。”此耶仄亦族即奄蔡转音;张星烺先生认为奄蔡在里海东北角(12);岑仲勉先生也以为“既云在康居西北可二千里,大泽即里海”(13)。西方史家也考证出应在里海沿岸(14)。司忒拉保《地理志》言阿西奥人(奄蔡)占有Kaspi海(里海)沿岸,土地极广故也。托雷美《地理志》将阿兰山定在阿拉尔海(乌拉尔海——作者)附近,即里海沿岸。由上述中外史家的证释,我们可将阿兰之地望定在高加索山以北,里海沿岸。但后来由于受到土耳其种的逼迫,阿兰向西迁徙,避地于黑海沿岸,元阿速人主要居住在高加索山以北顿河下游一带,滨临黑海(15)。

《世界境域志》中记录了有关阿兰的其他一些地理资料(16)。书中载,该国全境崎岖多山,自然条件甚好。有一千个大村子,部分人为山民,部分人居住在平原上。书中还记录了阿兰一些重要城镇。哈萨克,位于格鲁吉亚海滨,是一个好地方,有商人居住。凯兰,驻扎有国王军队。达尔·伊·阿兰,位于山顶像一个城堡,被视为阿兰的大门,每天有千人轮流登上城墙,警卫该城。《元史·地理志·西北地附录》载西域人称阿兰都城曰麻斯。

上述是关于阿兰民族的地望及一些重要的地理状况。由城镇及村落来看,他们早已由逐水草而居转向定居生活。

阿兰族属,《西域地名》Aorsi条载其为突厥系民族。《世界境域志》记其应属高加索民族(17)。李文田于《双溪醉隐集》“麆沆”诗后注“双溪以奄蔡二字为钦察之本字也”。《元史·西北地附录》有钦察国,双溪引《汉书西域传注》以蔡音察,盖以钦察即奄蔡二字之对音也(18)。汪荣宝则认为“以古音求之,(奄蔡)决定钦察,即Kaptchak,为里海北边地方之称”(19)。回教作家记钦察似以12世纪爱德里西为始,是突厥一部落(20)。阿伯尔肥达书中也认为阿兰为突厥后裔(21)。

阿兰秉赋突厥民族强悍、骁勇的特性。曾以“控弦之士十余万”寇掠小亚细亚诸邑。古代波斯王依斯芬达曾筑阿兰堡以防阿兰人骚扰波斯边境(22)。因为他们英勇善战,孔武有力,在东西方强国的角逐中,多次充当雇佣军角色(23)。

公元4世纪,匈奴阿提拉大举西侵,阿兰人隶属其麾下,威震欧洲。当哥特人、汪达罗人等欧洲外族入侵西罗马帝国时,阿兰人也曾为他们阵前效力。东罗马皇帝及波斯国王都曾雇佣阿兰人充当兵队,效命杀场。13世纪蒙古人西征,征服了阿兰人。意大利人马黎诺里在《奉使东方录》中称阿兰民为当今最高贵与勇武之种,鞑靼人之得征服东方诸国,多赖阿兰人之力。(24)因此阿兰人在元朝颇受蒙古人器重。他们多被列入军籍,元朝皇帝非常倚畀阿兰人组建的军队如左阿速卫、右阿速卫、隆镇卫等。阿兰名将亦担任要职。口儿吉任左阿速卫亲军都指挥使,阿尔思兰任副都指挥使。(25)亲军乃是皇帝贴身侍卫,极受皇帝信赖。在《元史》中列有专传的阿兰名将达十几人之多(26)。

上述乃是关于阿兰民族族源及民族特性的论述。

与东西方不同国家、不同民族的频繁交往,使阿兰有机会吸收、融合多种文化传统的内涵。关于其民族宗教信仰,史书记载阙漏甚多,借助外国史家的考释,我们可就元朝时,阿兰人的宗教情况管窥一斑。

12世纪以后,随着西方强国势力的逐渐东扩,基督教在西域地区开始流行起来,阿兰人受此影响崇奉基督教。元顺帝曾在给罗马教皇的信中提到:“朕之侍人阿兰人,皆基督教之孝子顺孙。”阿兰人也曾上书罗马教皇(27)。意大利传教士马黎诺里也记述:“鞑靼国内诸大酋长号阿兰者,有三万之众,管理东方全部。其人皆崇奉基督教,或出于诚心,或由于名义。”(28)法国旅行家鲁布鲁克的东行记也有载:“圣灵节前夕,有一些阿兰人来找我们,他们被称作阿速人。……按希腊礼拜式,算作基督徒。”(29)《世界境域志》载录:“他们(阿兰)的国王是一个基督徒。他们既有基督徒,也有偶像崇拜者。”(30)这种偶像崇拜可能是阿兰原始的宗教形式。中亚突厥人的早期部族宗教是崇奉“地”或“地神娘娘”,及上方的突厥神——天神。阿兰人既属突厥族,则其原始宗教或即为崇拜天、地神衹。(31)

众所周知,基督教东渐较晚,在其未曾流行于西域时,阿兰人又以何为宗?西域地区古来为中西交通之要道,东西方文化均在此交汇,是一宗教兴盛之地,曾经流行过祆教、佛教、摩尼教等多种宗教,阿兰人生长其中,有可能也信奉过这些宗教。明史载阿兰人“敬佛畏神,好施恶斗”(32)。可惜再无他史补阙,还有待于进一步考证。

总之,在元时,阿兰人普遍信奉基督教。《元史译文证补》载其先从天主教后从天方教(33)。后来,阿拉伯人入侵到中亚后,把伊斯兰教也带到那里,回教史籍又载阿兰人自此后改信伊斯兰教,成为穆斯林(34)。

从阿兰这多种宗教的更替可见,他们不仅政治上受到多重宗主的轮番控驭,而且在意识形态上也遭受了各种文化传统的有力冲击,反映了宗教强大的渗透力和用以维护宗主统治的实质。也可见阿兰地区是中西方多种文化荟萃之所。这种多文化的自发交融只是古丝绸之路商业贸易的副产品。

阿兰本是游牧民族,所居之地土气温和,物产丰富,多针松白草,畜牧业发达,畜乳产品丰富。《双溪醉隐集》载:“麆沆,马挏也。汉有挏马官,又有《礼乐志》,大官挏马酒注曰,以马乳为酒,愈挏治则味愈甘,挏愈万杵,香味醇*(左西右农)甘美,谓之麆沆,奄蔡语也,国朝因之”,(35)可见阿兰所产的马奶酒享誉域内外。后来,阿兰人向西迁移逐渐定居下来,一部分人居住在山区仍以放牧为生,另一部分人则居住在平原有鱼盐之利并以耕垦为生,他们普遍种植葡萄,黑海之滨的葡萄味美甲天下,所酿的酒甘醇香浓,阿兰因而有“酒国”之称(36)。

这一民族固有的迁徙之性,练就了他们善于营商的本领,和康居人一样具有商业民族的特性,贩卖行商是这一民族经济生活的主要方式。

其国商人很早就曾远涉中原经商。《魏书·西域传》载:“粟特国在葱岭西,古之奄蔡,一名温那沙,其国商人先多诣凉土贩货,及克姑臧悉见虏,高宗初,粟特王遣使赎之,诏所焉,自后无使朝献。”则南北朝时,阿兰商人就已远足我国河西贸易。

古丝绸之路,自阳关、玉门关出西域,越葱岭,经大宛、康居、奄蔡,翻越北高加索山区,渡熙海可以到达东罗马,这条通道被称作北高加索商路。此商路由于路途崎岖不平,行走十分困难,起初很少使用。自公元6世纪以后,由于拜占庭与波斯发生战争,西域南、北两道均被切断,这条由拜占庭经黑海及阿兰所在之北高加索地区与西突厥及敦煌、吐鲁番地区的道路遂即变得重要起来,成为东西方商旅往来的必经之路。(37)从公元9世纪开始,中国丝绸或通过中亚或伊朗的穆斯林呼罗珊地区出口。(38)

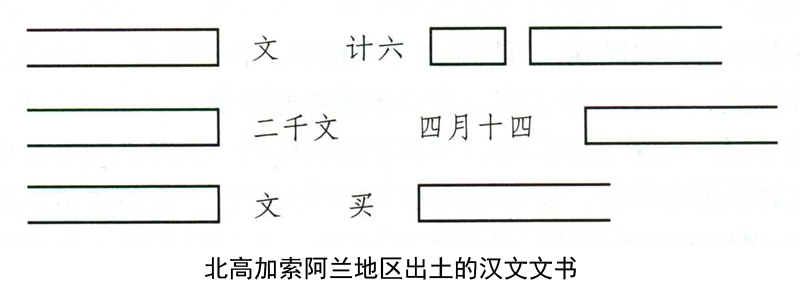

在阿兰地区曾留下了中国古代商人在此活动的遗迹。北高加索阿兰地区出土了一些汉文文书。有一件文书内容如下(39):

本件文书与吐鲁番所出《唐支用钱练帐》性质颇为相似,可能是中国商人所记的帐单残卷。

另一件文书内容也是关于计帐方面的(40)。

桃树或复作

裁衣椀,入萍村穴

五篠

标五

同时出土的还有以“唐人骑马图”为内容的绢画。这些资料,特别是具有私人性质的文书是8世纪这里有中国商人滞留的证据。

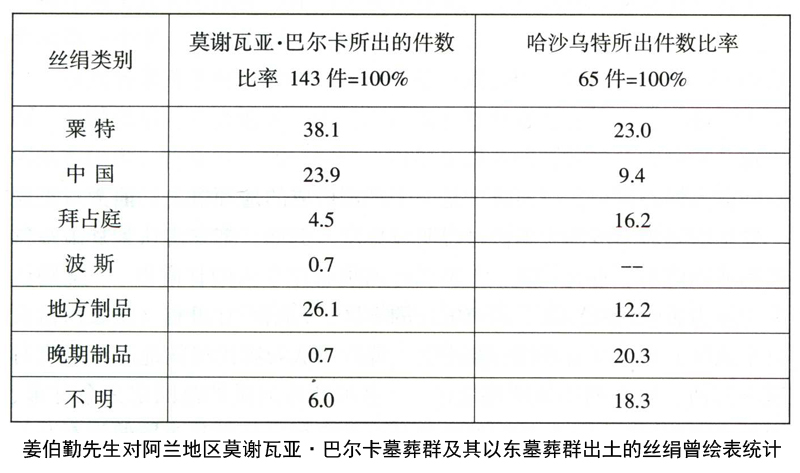

在阿兰地区莫谢瓦亚·巴尔卡墓葬群及其以东墓葬群还出土了大量丝绢。姜伯勤先生曾绘表统计,现转录如下(41):

由此表可知,阿兰地区是一很大的丝绸市场,运抵此地的各地产的丝绢是大量的。其中有一件融合了波斯、拜占庭、中国等不同国家、不同民族风格的锦袍。多种风格的丝绸大汇聚,反映出北高加索商路是丝路贸易的一条重要通道,而阿兰则是西域和中原之间的商贸中介。

他们所贩运的商品有中国的丝绸、瓷器、茶叶等,有西方的香料、琉璃、香药、珠宝以及产自中亚的毛皮产品等。自古中亚盛产毛皮、阿兰多名貂,其貂鼠皮在古代世界享有很高声誉,以及中亚的羊毛织品和地毯也是驰名中外。这些毛皮毛纺产品大量输入中原,对中原地区毛纺织工业的发展产生了较大的促进作用。

由于史料所限,本文仅从阿兰国名称沿革、民族特性、民族信仰以及经济生活等方面粗略进行了考述,关于阿兰民族其他方面如政治等生活内容,还有待于以新的材料进行更进一步的考释和充实。

①《史记》卷123《大宛列传》,北京:中华书局,1959年,第316页。

②《十三州志》“奄蔡粟特各有长而魏收以为一国谬也”条,张澍按《汉书解诂》云奄蔡即阖苏也。

③《旧唐书》卷40《地理志·西域传》十六都督府条:“龙朔元年,西域诸国遣使来内属,乃分置十六都督府,州八十,县一百一十,军府一百二十六,皆隶安西都护府,仍于吐火罗国立碑以纪之”。奄蔡州,或即为奄蔡人居住地,此州名参阅王治来《中亚史》(第一卷),北京:中国社会科学出版社,1980年,第205页。

④鲁布鲁克:《鲁布鲁克东行纪》,柔克义译注、何高济译,北京:中华书局,1985年,第224页。

⑤法国克拉勃罗德考证,参阅张星烺《中西交通史料汇编》(第一册),北京:中华书局,1974年,第75页。

⑥希腊古地理学家司忒拉保将“奄蔡”定名为“阿奥西”,参阅岑仲勉《汉书西域传地里校释》(上册),北京:中华书局,1981年,第266页。

⑦徐继畲:《瀛环志略》卷3《西域各回部》“奄蔡”条。

⑧何秋涛:《朔方备乘》卷31《奄蔡条》。

⑨李光廷:《汉西域图考》卷1《图说》。

⑩洪钧:《元史译文证补》卷27《西域古地考》“康居、奄蔡”条。

(11)冯承钧:《西域地名》,北京:中华书局,1982年,第5页。

(12)张星烺:《中西交通史料汇编》(第一册),北京:中华书局,1974年,第11页。

(13)岑仲勉:《汉书西域传地里校释》(上册),北京:中华书局,1981年,第266页。

(14)司忒拉保说,参阅《地理校释》(上册)第267页。托雷美说,参阅《史料汇编》(第一册)第73页。

(15)将奄蔡地望考之于“黑海”者大多是依据元朝阿速人所居地区。

(16)胡杜德·阿勒·阿拉姆:《世界境域志》,王治来、周锡娟译,《新疆社会科学院中亚研究所》,1983年第120—121页。

(17)胡杜德·阿勒·阿拉姆:《世界境域志》,王治来、周锡娟译,《新疆社会科学院中亚研究所》,1983年第120—121页。

(18)耶律铸:《双溪醉隐集》卷六《行帐八珍诗序》“麆沆”,李文田按语

(19)汪荣宝:《歌戈鱼虞古读考》,《国学季刊》第一卷第二号。

(20)张星烺:《中西交通史料汇编》(第一册),北京:中华书局,1974年,第74页。

(21)张星烺:《中西交通史料汇编》(第一册),北京:中华书局,1974年,第75页。

(22)张星烺:《中西交通史料汇编》(第一册),北京:中华书局,1974年,第73—74页。

(23)张星烺:《中西交通史料汇编》(第一册),北京:中华书局,1974年,第73—74页。

(24)《马黎诺里游记》摘录,参阅张星烺《中西交通史料汇编》(第一册),北京:中华书局,1974年,第74页。

(25)《元史》卷132《口儿吉传》,《元史》卷123《阿尔思兰传》,北京:中华书局,1976年。

(26)《元史》卷123《捏古剌传》,卷132《杭忽思传》、《玉哇失传》、《拔都儿传》,卷135《失剌拔都儿传》、《彻里传》等,北京:中华书局,1976年。

(27)亨利玉儿:《古代中国闻见录》(第三卷),第117—183页,转引自张星烺《中西交通史料汇编》(第一册),第239—242页。

(28)《马黎诺里游记》摘录,张星烺《中西交通史料汇编》(第一册),北京:中华书局,1974年,第248页。

(29)鲁布鲁克:《鲁布鲁克东行纪》,耿昇、何高济译,北京:中华书局,1985年,第224页。

(30)胡杜德·阿勒·阿拉姆:《世界境域志》,王治来、周锡娟等译,新疆社会科学院中亚研究所,1983年,第12—121页。

(31)(德)克林凯特:《丝绸古道上的文化》,赵崇民等译,新疆:新疆美术摄影出版社,1994年,第77页。

(32)《明史》卷207《西域传》,北京:中华书局,1974年,第8620页。

(33)洪钧:《元史译文证补》卷27《西域古地考》“康居、奄蔡”条。

(34)张星烺:《中西交通史料汇编》(第一册),北京:中华书局,1974年,第74页。

(35)耶律铸:《双溪醉隐集》卷六《行帐八珍诗序》“麆沆”,李文田按语。

(36)洪钧:《元史译文证补》卷二十七,“酒国”之说引自《地里校释》(上册)第277页(1)注:若以黑海论之,则“酒国”之说应无误。在唐时,阿兰人或已经由里海迁至黑海。

(37)姜伯勤:《敦煌吐鲁番文书与丝绸之路》,北京:文物出版社,1994年,第20页。

(38)[法]布尔努瓦:《丝绸之路》,耿昇等译,乌鲁木齐:新疆人民出版社,1982年,第227页。

(39)姜伯勤:《敦煌吐鲁番文书与丝绸之路》,北京:文物出版社,1994年,第18—20页。

(40)姜伯勤:《敦煌吐鲁番文书与丝绸之路》,北京:文物出版社,1994年,第18—20页。

(41)姜伯勤:《敦煌吐鲁番文书与丝绸之路》,北京:文物出版社,1994年,第18—20页。

丝绸之路研究:交通与文化/田澍,何玉红主编.-兰州: 甘肃文化出版社, 2014 ;