《马可波罗游记》中的京兆府

作者:李健超

大约在1277年至1280年间,马可波罗奉元世祖忽必烈之命巡游云南。他从大都(北京)出发,经涿州(河北涿州)、太原(山西)、吉州(山西吉县)西渡黄河,再西南行经郃阳(陕西合阳)等地来到西安,当时西安称京兆府(Ken-Jan-Fu)

马可波罗对京兆的记述只有寥寥400余字,十分简略。再加以《马可波罗游记》一书是凭回忆记录下来的,过去又缺乏考古发掘的实物资料进行对证,因此在研究这一记述时,就难免产生怀疑:马可波罗对京兆府的记述是否真实?如果说真实,论据和实物资料又是怎样的?现在根据较新的译本①,结合我国史料和方志以及近年来对西安的考古发掘实物资料,就元代的京兆府城,忙哥剌与安西王府,京兆府的蚕桑与丝纺业,民族与宗教等问题,进行补充和阐述。

一、元代的京兆府城

马可波罗在他的游记中是这样描述京兆府城的:“(西安府)在古代这是一个幅员辽阔、非常强盛的王国的首府,是许多世袭君王的长驻之所,并且以制造兵器著名。现在这座城市是在大汗的儿子忙哥剌管辖之下。他的父亲,已经把这座城的统治权,交给了他。”

“这是一个大商业区,以它的制造业闻名遐迩。盛产生丝、金线织物和其他品种的丝绸,这地方都有生产。这里照样还能制造各种军需品。各类食品亦很丰富,并且售价适中。居民大部分是佛教徒,但也有一些基督教徒,土库曼人和撒拉逊人。”

马可波罗对京兆府历史的叙述虽然简略,但确是事实。京兆府及附近地区,曾经是周秦汉唐等十一个王朝的都城所在,大约有几十个皇帝住在这里的皇宫里。特别是封建社会鼎盛时代的汉唐长安城,不仅是当时中国的政治、经济、文化和交通的中心,而且也是东方最大的贸易都会。但是马可波罗来到这里时,长安的繁华早已逝去。他所看到的既不是规模宏大、布局谨严的唐长安城,也不是后来格局严整的明西安城,而是京兆府城。据《元史·地理志》的记载,“元中统三年(1262)立陕西四川行省治京兆”,至元十六年(1279)“改京兆为安西路总管府”,皇庆元年(1312)“改安西为奉元路”。如果把奉元城的历史向前追溯,“奉元路,唐初为雍州,后改关内道,又改京兆府,又以京城为西京,又曰中京,又改上都”(《元史·地理志》),这表明马可波罗所见到的京兆府就是唐长安的延续。

从唐长安到元京兆府城有一个演变过程。元李好文《长安志图》一书对这一演变记述颇详:“新城,唐天祐元年(904)匡国节度使韩建筑。时朱全忠迁昭宗于洛,毁长安宫室百司及民庐舍,长安遂墟。建遂去宫城,又去外郭城,重修子城(即皇城),南闭朱雀门,又闭延喜、安福门,北开元武门,是为新城(即今奉元路府治也)城之制,内外二重,门四,门各三重,今存者惟二重,其址尚在。东(西)又有小城二以为长安、咸宁县治所。谨案,长安京兆,圣朝奄有天下,初为京兆府,后为安西路,至大四年(至大四年即皇庆元年)改奉元路。”这是唐以后关于长安城重建的最早也是最详细的记录。李好文登至治元年(1321)进士第,于至正元年及四年(1341—1344)曾两次为陕西行台治书侍御使,《长安志图》大约成书于此时。根据李好文的记载,可知唐末韩建驻守长安,因城内建筑大部被毁,人烟稀少,为了防御,故弃其宫城和外郭城,仅将唐代百官衙署所在的皇城(即子城)加以整修。利用原来的土筑城墙,封闭了皇城的正南门(朱雀门)、城东北门(延喜门)、城西北门(安福门),保留了城南东门(安上门)、城东南门(景风门)、城西南门(顺义门),又在皇城北墙上开了元武门。韩建修补的这座新城,历五代至宋、金、元,名称虽多变迁,但城址和规模却一直未变②。据唐人的记载,唐皇城(也即元京兆府城),东西长五里一百一十五步(实测为2820.3米),南北宽三里一百四十步(实测是1843.6米),面积尚不及唐长安城的十分之一。

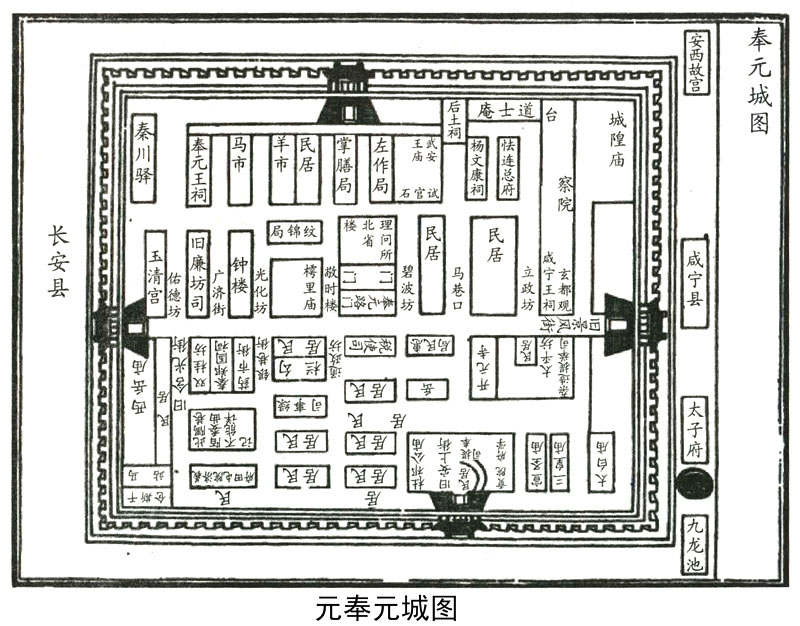

元代京兆府的城市风貌,从《长安志图》的《奉元城图》上可以看出:长方形的城墙四角为直角,城外东西另有咸宁和长安的两县县治。城外东北有“安西故宫”,城外东南有九龙池。南北城门不对直,也看不出有两重城门。但是图上所标出的街道和寺庙直到清末有些尚能确指,“旧景风街,即今东门大街,旧安上街即今南门大街,旧含光街即今含光坊。广济街、通政坊、马巷、府学、开元寺皆至今不改。报时楼即今鼓楼,钟楼即今迎祥观”。(《咸宁县志》)《咸宁县志》所记的“今”即清代末年,但多数街道和地名至今仍能确指其处。

元代李好文的《奉元城图》和唐代有关皇城的历史记载,被大量的考古新发现所证实。特别是1983年和1984年在对西安城墙进行大修时所取得的考古资料,更为复原元代京兆府城提供了确凿的证据。先后发现明代城墙利用唐皇城(元京兆府)东南角向东延伸的衔接处;南城墙根下,发现唐朱雀门、含光门遗址;在西城墙根发现唐安福门和清明渠遗址。特别值得提出的是京兆府城西北城角石基的发现,这个城角也和西安城西南城角一样是向外突出的,突出部分的平面近乎圆形,半径大约有27.5米,这一事实在《奉元城图》上虽然没有反映出来,但却与已发掘的元安西王府城墙四角的形状完全一致。

还应当补充说明,马可波罗所见到的京兆府城,后来在明洪武年间(1370—1378)又向东和向北扩展约四分之一。这就是今天的明清西安城。

关于京兆府制造的兵器,历史记载较少。从北宋开始我国的兵器发展进入了新的历史时期,其主要标志是火药应用于军事,以及火器的创造和发展,从此结束了冷兵器独占的时代,进入冷兵器和火器并用时代。北宋军事工业组织规模庞大,中央有直辖的京师南北作坊和弓弩院外,地方诸州也有军事作坊。当时陕西是对西夏和金长期作战的主要战场,而京兆府则是供应前线军需物资的主要基地,所以兵器的生产自然发达。元代兵器在宋代的基础上,又吸取了中亚等工业和制造兵器的成果,兵器有了很大的发展。公元1236年蒙古军攻打金的凤翔城时,仅打城的一角,就使用抛石机四百座。公元1256年“丙辰,征京兆军需布万匹,米三千石,帛三千段,械器称是,输平凉军”。(《元史·商挺传》)丙辰就是公元1256年,恰恰在马可波罗来到京兆府之前的20多年。械器作为军需品,自然大多是武器了,从这次征调的布、米、帛和械器也可以证明马可波罗所称“这里照样还能制造各种军需品”是有其根据的。明朝人何孟春曾在西安城上见到过去贮藏的铁炮名“震天雷”者,“状如合碗,顶一孔,仅容指”,火发炮裂,铁块四飞,能远毙人马。另有一种是瓷制的,威力较差,但取给方便(《余冬序录摘抄》五外篇,载《纪录汇编》卷一五二)。何孟春所见之震天雷,与日本画家竹崎季长所画之元世祖忽必烈两次进攻日本(1274年和1281年)时使用的铁火炮十分相似,可能即是元代遗物③。1974年在西安市东关景龙池巷南口外耕土层下发现元代铜手铳一件,长265毫米,重1780克。手铳与数百件残破的古代釉陶建筑构件混在一起,有黄釉龙纹圆瓦当,龙纹滴水和脊兽等。这些构件与西安东北郊安西王府遗址出土的同类材料是一样的,应是元代遗物。据文物工作者研究认为手铳的时代相当于13世纪末到14世纪初,与黑龙江阿城和内蒙古托克托县出土的手铳相比,西安出土手铳最轻又最短小,可装入衣袋,亦可藏于袖中,便于携带,可谓至今唯一发现的今日手枪的始祖(晁华山《西安出土的元代铜手铳与黑火药》,载《考古与文物》1981年第3期)。

二、忙歌剌与安西王府

“离这座城市(京兆府城)约8公里的一片平原上,有一个属于忙哥剌王的漂亮王宫。王宫内外有许多泉源和小溪点缀着,此外还有一个瑰丽的花园,高墙环绕,上面筑有墙垛,方圆八公里,园中养着飞禽走兽,各类品种应有尽有,可以供给王家尽情娱乐。花园的中央是这个宏伟王宫的所在地。构造整齐匀称,堂皇华丽的程度,简直无以复加。宫中有许多大理石砌成的殿堂和阁楼,装饰着图画、金箔并配上最美的天蓝色。忙哥剌王能继承父志,事事效仿,能用公平的手腕治理国家。所以,人们对他表示敬仰和爱戴。他也嗜好打猎和放鹰。”

忙哥剌是元世祖忽必烈皇后察必所生的第三子。他的长兄早殁,次兄为皇太子真金。所以他在皇子中是有特殊地位的。至元九年(1272)封为安西王,赐京兆为分地(《元史·世祖本纪》),至元十年(1273)诏安西王益封为秦王,别赐金印。是元世祖忽必烈为皇子时的旧封地④。

元世祖至元初年,全国尚未统一。关中不仅是管毂西北、西南的交通要道,也是与宋作战由陕入川的必经军事通道。因此,关中在军事上具有重要的战略地位。统治阶级把这重要战略要地交给谁去统领,是个至关重要的战略部署问题。“至元九年,帝(忽必烈)念关中重地,风俗强悍,思得刚鲠旧臣以临之。”(《元史》卷一六三《赵炳传》)就派跟随他多年的赵炳为京兆路总管并兼府尹,封他的三子忙哥剌为安西王,开府于秦。由此可以看出忙哥剌在当时统治集团核心的皇族中的重要地位。实际上他在诸王中的地位仅次于皇太子真金。

史载忙哥剌所部士卒十五万人。至元十一年,会朝议三道伐宋,四川一道的行军之事皆禀安西王相府节度。安西王岁赐缎一千匹,绢一千匹;江南户钞,至元十八年拨吉州路六万五千户,计钞二千六万锭。其数量之大,在诸王中也是仅次于皇太子真金。

因此,可以说,马可波罗对忙哥剌的记述基本上是可信的。

忙哥剌的安西王宫是至元十年与大都的宫阙同年动工的。其规模亦与大都宫阙相媲美。这座王宫不在京兆府城中,而是在京兆府东北约4公里处。据元骆天骧《类编长安志》的记载:“圣元皇子安西王胙土关中,至元癸酉,创建王府,选长安之胜地,王相兼营司大使赵,以仆长安旧人,相从遍访周汉唐故宫废苑遗踪故迹。”至元癸酋即至元十年,王相兼营司大使赵,即赵炳,是骆天骧的好友,所以营建安西王府前曾请骆天骧参加选址。“(至元九年)授炳京兆骆总管兼府尹,皇子安西王开府于秦,诏治宫室,悉听炳裁制……(至元)十四年加镇国上将军,安西王相。”(《元史》卷一六三《赵炳传》)

安西王府坐落在唐长安大明宫东侧,属唐之禁苑。规模之大,气势之显赫,屠寄《蒙兀儿史记》有这样记述:”忙哥剌始至长安,营于素浐之西,毳殿中峙,卫士环列,车间容车,帐间容帐。包络原野,周四十里。中为牙门,讥其出入。关中故老望之,眙目怵心,以为威仪之盛,虽古之大单于,无以过也。既而有诏命京兆府尹赵炳为治宫室,壮丽视皇居。”

富丽堂皇的安西王府从兴建到毁弃,也和短暂的元朝一样。至元十年(1273)兴建,五年之后,忙哥剌死去,继安西王位的是他的儿子阿难答和孙子月鲁帖木儿。至治三年(1323)月鲁帖木儿流放云南,至顺三年(1332)月鲁帖木儿被诛。他在流放期间,安西王府已称为“安西故宫”(见《长安志图》)。但是这座故宫还没有被毁,直至元顺帝至正十七年(1357)“红巾陷商州,夺七盘,进据蓝田县,距奉元一舍,思训会子王阿剌忒纳失里及省院官于安西王月鲁帖木儿邸”。这距建造时已84年,这座王宫变成废墟大致在元末农民起义之时。

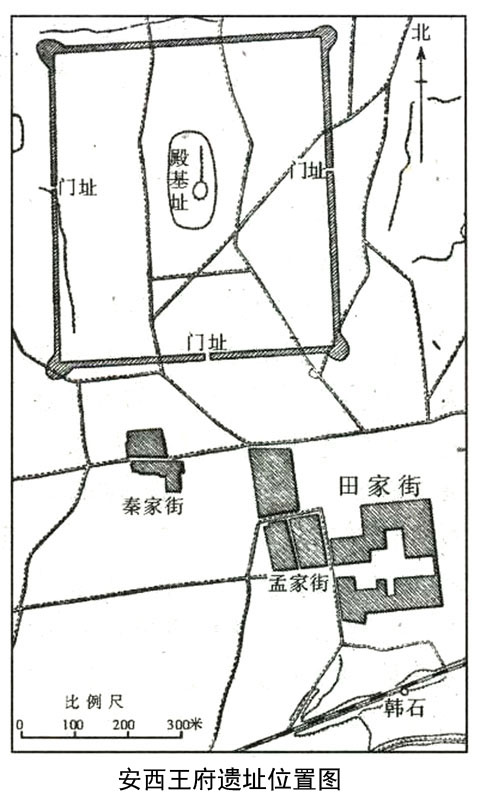

地面上的安西王宫虽然废毁,但遗址犹存。当地人称“斡儿朵”或“达王殿”。“斡耳朵”是古突厥语营帐或宫殿之意。中世纪从突厥语移植到蒙古语(《西域南海史地考证译丛》五编,冯承钧译)。1957年对安西王府遗址进行勘查⑤,位于西安市东北3公里,东距浐河2公里,地势高亢平坦,是龙首原之余脉,唐代的内苑。安西王府城平面呈长方形,南北长,东西短,除北城墙基保存较好,还可看出一些形迹外,其他三面均埋于地下。经探测城周有2282米。城的四角均向外突出,突出部分的平面近乎圆形,直径在29~30米左右。东、西、南三面有门,城中央有一规模宏大的夯土台基,高出现今地面2~3米。从散布在台基上的大量砖块和琉璃瓦来看,当是皇宫遗址,即马可波罗所记的雄伟的富丽堂皇的王宫所在地。由于表面堆积层已遭严重破坏,连柱础痕迹也未留下。但是依照台基的平面和所出土的奠基石函的位置推测,台基上宫殿,可能是前后三进,类乎北京故宫的三大殿,其规模也和元大都之宫殿基本一致⑥。至于马可波罗所记的“宫中有许多大理石砌成的殿堂和楼阁”都已无迹可寻。当时“王宫内外有许多泉源和小溪点缀着”,泉源和小溪哪里来的?如果不是马可波罗记错,那么这一事实将为研究关中地区的环境变迁提供依据。

三、京兆府的丝织品生产与关中的蚕桑业

马可波罗对京兆府的丝织业和附近的蚕桑事业颇为称赞。他从山西吉县西渡黄河来到陕西境内,行走三天到郃阳,“这一带盛产丝、生姜和许多药材”,“他们也编织金线织物和各种丝绸织品”。离开邰阳又行走八天到京兆府,路过许多果园和耕地,“那里有大量的桑树,促进了丝的生产”。而京兆府“盛产生丝、金线织物和其他品种的丝绸,这地方都有生产”。离开京兆府向西在关中平原上行走三天,仍看到“也生产大量的丝”。按照马可波罗的记述,当时关中的蚕桑事业和京兆府的丝织手工业是很发达的。其实,当时关中蚕桑事业和京兆府的丝织业已降到历史最低水平。

黄河流域是我国最早的蚕桑事业的重心。地处黄河中游的关中平原,从西周时蚕桑事业就很有名。《诗经》就有许多记述西周时期关中蚕桑发达的诗篇。《豳风·七月》篇里有描写风和日丽、鸟语花香的暮春季节农村姑娘们为采桑养蚕而忙碌的诗句。经过长时期的发展到唐时,长安城附近丛丛柔桑和缕缕垂柳成为诗人们徘徊流连、咏诗的内容之一。李白曾以“机中织锦秦川女,碧纱如烟隔窗语”的诗句来描写秦女织锦的情况(《太平广记》卷二○一)。正由于桑蚕很发达,所以京兆府(西安)、同州(大荔)、华(华县)、岐(凤翔)等府州向政府交纳的庸调是绵绢。就是到宋代关中的蚕桑事业也还有相当的基础。此后,金、元接踵而至,陕西屡为战场,人口大量南徙,经济破坏惨重。特别是金人统治时期,统治阶级习俗不知养蚕而砍伐桑树,后又规定以桑树多少而定丝税,广大劳动人民又为了不负担丝税而大量砍伐桑株。到元初(1253—1256年间,即癸丑至丙辰间),关中“兵火之余八州十二县,户不满万,皆惊忧无聊”。(《元史·商挺传》)人口减少到这等地步,蚕桑事业要想维持北宋时的状况,显然是不可能的。

那么,马可波罗所赞许的关中蚕桑事业难道是虚构的吗?应当说不是的。在兵火之后,曾有所恢复,马可波罗到京兆时是1277年至1280年间,这时,全国已统一。元朝统治者为了获得更多的丝帛,也逐渐重视农桑,而不像最初那样肆意破坏。所以关中的桑蚕事业也得到一定的恢复和发展。元世祖至元十年司农司所撰集和颁布的《农桑辑要》,其中有关种桑、修莳、科砍和蚕室等某些内容就得自关中各地。(《农桑辑要》三栽桑)如上所引,元初关中初告平定,商挺以宣抚副使驻守京兆,当时兵火之余,人民已十分困苦,这时元政府下令:“征京兆军需布万匹,米三千石,帛三千段,械器称是,输平凉军。期甚迫,郡人大恐”。商挺说“他易集也,运米千里,妨我蚕麦”。(《元史·商挺传》)。当时能从京兆府搜刮到三千段帛,不是一个很小的数目,由此可以推知京兆府蚕桑事业的概貌。此后,元政府对蚕桑事业相当重视。延祐元年(1314)有陇州“霜杀桑无蚕”的记载(《元史·五行志》延祐元年)。陇州在关中西陲,如果陇州的蚕桑在经济中不十分重要,也不会引起统治阶级的关注。有元一代,关中很多县的县令都因推广和发展蚕桑事业作出过积极努力而被载入地方志之中。如元世祖至元年间的岐山县令刘桢(《岐山县志》官师),成宗大德年间的富平县令杨朝列(《陕西通志》名宦),武宗至大年间的千阳县令李弘(同前)以及顺帝至正年间的扶风县令辛荣(《扶风县志》名宦)等。但是从元代开始由于棉花在关中的种植和推广,蚕桑事业就更趋于衰落。

京兆府生产的金线织物,就是织金锦,是元朝的重要丝织品种,供统治者的官服及帐幕等用。这种织金锦包括两大类:一类是把金箔切成长条夹织在丝线中;另一种是用金箔捻成的金线同丝线交织而成。1970年在新疆乌鲁木齐发现的元代墓葬之中,出土了一个油绢袂,就是用织金锦镶边。

织金锦的大量出土是在法门寺塔地宫中。这些织金锦残片(PD4:209)置于中室汉白玉双檐灵帐顶部的箱箧中,残长约70厘米、宽40厘米折叠数层,金锦用捻金线作菱格花纹,捻金线又称圆金线,直径仅0.1毫米左右。这些都是唐代遗物,如果再追溯它的历史,最早见于汉代桓宽《盐铁论》,其中有“*(左纟右罽)衣金缕”的记述。《北史·何稠传》:“波斯尝献金线锦袍,组织殊丽。上命稠为之,稠锦成,逾所献者。”但唐以前实物,一直还没有见到。

四、京兆府的民族与宗教

马可波罗对京兆府的居民与宗教记述虽称简略,尚非妄谈,而于陕西之历史发展提供了研究当时的民族和宗教的史料。“居民大部分是佛教徒,但也有一些基督教徒,土库曼族人和撒拉逊人。”

从马可波罗的记述中可知当时的民族成分主要是汉族、蒙古族以及中亚的土库曼人和阿拉伯人,他们的宗教信仰主要是佛教,还有其他教和伊斯兰教。

毋庸置疑,信仰佛教的居民主要是广大的汉族人民,也有统治阶级蒙古族的部分上层人物。如元世祖忽必烈就是其中之一。安西王忙哥剌之名就是梵语“幸福”的意思。忙哥剌的儿子阿难答是梵语“欢喜”之意,和释迦大弟子阿难(亦译为阿难陀)同名(冯承钧译《多桑蒙古史》)。

马可波罗所说的基督教徒不是唐代时长安城内的景教徒⑦,而是元代初期由中亚、欧洲而来的。元代崛起于漠北,先据有中亚。当内地基督教濒于灭绝时,中亚的景教还继续流行。既而蒙古军队西至欧洲,于是基督教也就传入蒙古地区⑧,其时长城以北,嘉峪关以西纵横万里,基督教徒遍布。后来,元军南下,蒙古、色目随便居住,于是塞外之基督教徒和传教士,遂随军弥漫内地⑨。元初称基督教为“也里可温”,陕甘宁新等地都有分布。据《元通制条格》记载:“大德四年(1300)省官人每河南省、浙江省、陕西省官人每奏将来,僧、道、也里可温、答失蛮(伊斯兰教)……”这说明陕西是有基督教徒的。今陕西户县祖庵镇重阳观内,有“皇帝玺书”碑,文中有“襄和尚也里可温”等。这就是当时京兆府有基督教徒的实物证据。

土库曼人主要分布于中亚之土库曼斯坦,另外伊朗、阿富汗和土耳其境内亦有,13世纪时蒙古人占领其地。撒拉逊人是欧洲各国在中世纪初叶对阿拉伯人的称呼,以后一般称伊斯兰教徒为撒拉逊人。这些土库曼人和撒拉逊人来到并成为京兆府的居民是有其历史渊源的。从7世纪至13世纪的漫长岁月里,由于大唐帝国和大食国在政治、经济上的交往,部分阿拉伯人从中近东来到中国侨居于长安和一些港口城市,当时被称为贡使、胡贾和海泊蕃客,但为数不多。土库曼人和撒拉逊人大量移居京兆府,则是成吉思汗蒙古军西征以后,把西域(包括中亚)地区的工匠、平民、军人以及传教士等签发东来,辗转迁到中国内地,为统治阶级作各种劳役或帮助统治阶级管理政治经济。后来是些中亚商旅、旅行家沿着元代的驿道东来。这些人元代文献泛称为回回人、西域人或大食人,统称色目人,大多数是伊斯兰教徒。

元代回回人在京兆府和伊斯兰教的传布,留下了实物证据。1957年元安西王府遗址出土五块阿拉伯数码幻方铁板,这是建筑安西王宫时用于压胜或辟邪的器物,以求保护这些建筑物永久不受灾害。它的作用与埃及法老时代的“奠基埋藏”相同。由此可以说明,早在兴建安西王府时已受到阿拉伯的影响。据文献记载,安西王忙哥剌是佛教徒,但他的嗣王阿难答就是一个笃实的伊斯兰教徒,“阿难答幼受一回教徒之抚养,皈依回教,信之颇笃,因传布回教于唐兀之地,所部士卒十五万人,闻从而信教者居其大半。阿难答熟知可兰经,善写阿拉壁(阿拉伯)文字。其臣某诉之于皇帝铁木耳,言宗王阿难答终日在礼拜寺中诵可兰经,命蒙古儿童行割礼,宣传回教于军中。铁木耳遣使者二人,往说其皈依佛教,阿难答不从。帝召之至,面谕之,亦无效,乃拘禁之。其后未久,太后阔阔真以为阿难答在唐兀之地颇得人心,锢之恐致民怨,言于帝,释之还镇”。(冯承钧译《多桑蒙古史》)忙哥剌将嗣王托付回教徒去抚养,如果说他自己不信仰回教,至少说他的亲信之中,应当有不少回教徒。是不是十五万士卒中大半都信回教还难以料知,但嗣王阿难答笃信回教,在统治者的倡导下,宗教的传播自然是会很昌盛的。今西安市回民大约就是在当时移入而定居下来的。

作为安西王的忙哥剌初笃信佛教。通寂大师(姚永静)“至元辛未(1271)皇子安西王三敝大会,命公充千僧内坛主,赐红绫袈裟者三……”(《重修慈云寺碑记》碑在陕西三原县)但对道教也很尊重。邓文元撰《皇元特授神仙演道大宗师元门掌教辅道体仁文粹开元真人管领诸路道教所知集贤院道教事孙公道行之碑》载:孙德彧于公元1247年“昭睿顺圣皇后(世祖正后)命公侍安西王,掌祠事,祈*(左忄右会)新格,即充京兆路道录。……大德乙亥(1299),成宗加玺书,授陕西五路西蜀四川道教提点,领重阳观事。越四年锡御衣一袭。……癸卯冬十二月(1303)安西王妃大宴兴庆池,赐西锦衣,赤骥”(碑存户县祖庵镇重阳观内)。碑文说明全真教大道师孙德彧侍安西王忙哥剌。1303年安西王阿难答之妃大宴孙德彧于兴庆池(即唐兴庆宫兴庆池)。第二年阿难答又出绮袍、玉钩带以旌之,由此可知,阿难答虽以笃信伊斯兰教著称,但他与王妃对全真教亦兼崇信。至于忙哥剌优礼儒士,见《陕西学校儒生颂德之碑》。

(原载《西北历史资料》1985年第1期)

①陈开俊等译,福建科学技术出版社1982年出版发行。

②五代:后梁开平元年(907)废西京,改京兆府为大安府。后唐同光元年(923)复建西京,改大安府为京兆府。后晋天福元年(936)罢西京,置晋昌军。后汉乾祐元年(948)改晋昌军为永兴军。宋至道三年(997)置陕西路。熙宁五年(1072)置永兴军路。金皇统二年(1142)改永兴军路为京兆府路。

③参阅蔡美彪等著《中国通史》第七册203页,1983年人民出版社。

④《元史·世祖本纪》:“癸丑,受京兆分地。”《元史》卷一五九《商挺传》:“癸丑,世祖在潜邸,受京兆封地。”《元史》卷一五九《赵良弼传》:“世祖在潜藩时,分地在关陕。”

⑤马得志:《西安元代安西王府勘查记》《考古》1960年第5期。

⑥夏鼐:《元安西王府址和阿拉伯数码幻方》《考古》1960年第5期。另可参阅元陶宗仪《辍耕录》卷二一。

⑦景教是唐代对基督教的一个支派“聂斯脱利派”的称呼。关于唐代景教流行中国的情况,见今存陕西省博物馆的《大秦景教流行中国碑》。碑刻于唐德宗大中二年,是用叙利亚文和汉文对照说明自唐初景教传入中国后的150年的发展历史。后来在会昌五年(845)下令灭教,景教也遭到厄运,此后在内地的景教徒便趋于灭绝。

⑧周良霄:《元和元以前中国的基督教》载《元史论丛》第一辑。

⑨陈垣:《元也里可温教考》载《陈垣史学论著选》,上海人民出版社1981年l版。

汉唐两京及丝绸之路历史地理论集/李健超著.-西安: 三秦出版社, 2007 ;