磨朗的遗址

作者:(英)斯坦因

1906年12月初,我已到达婼羌小沙漠田。现在的婼羌虽只是一小村,然为县城所在之地。那时的疆界自东至西占经度五度多,而全县人口不过500家,并还包有半游牧半渔猎的罗布人(Lopliks)在内,全境荒凉之概可以想见。东边为本书第一章中提到的荒凉一片久已干涸了的盐海海床,以及史前时代海洋最后残余的罗布淖尔。塔里木河河水注入罗布淖尔,大盆地也因此河而得名。

此地今称为罗布。13世纪终了,马可·波罗到契丹(Cathay)去,于“横越罗布大沙漠”之前,也曾过此。此地经济出产方面,自古以来谅即贫穷,可以耕种之地至为有限,不过最早进入中亚,必须经过此地,故在中国古代历史上此地甚为重要。《前汉书》以下诸史常常提及此地,起初称为楼兰,后来改名鄯善。

公元645年玄奘自印度返中国时,婼羌即已成为罗布区的重要地方,前此几世纪也已如此,这是有确实的证据的。此地经过长时期的垦殖,放弃后又重行经营,像今日一样,所以考古学上的遗物不多。然而这同一的婼羌对于我却甚为重要,因为我久已计划发掘那1900年首先为赫定博士(Dr.Hedin)所发现,位于罗布淖尔北边沙漠之中的古代楼兰遗址,我之准备一切,即在这最后有居人的婼羌。

在以下各章中我要说到第二第三两次探险队在这可怕而现在滴水俱无的沙漠中所有尝试的而又有丰富而有趣的成绩。但是在未说此事以前,我可以把发掘磨朗①(Miran)遗址的发现经过略说一遍。

1906年12月7日,我由婼羌出发去罗布沙漠,首先到达此地。经过急速的试掘之后,知道此地的重要,因于一月终了再来,作彻底的发掘。遗址极为荒凉,位于婼羌东北约50英里左右,自昆仑山迤逦而下及于罗布淖尔泽地的极西端,有一片绝对不毛的沙滩,遗址即在沙滩的尽头处。罗布淖尔海水在历史时期以内必会大为减退,缩到磨朗遗址的北边。

有一条小河名叫察斯干赛河(Jahan-sai),以前曾用来灌溉全区域,至今流入遗址之内,还有几英里。近河岸处塔里木河的阿不旦②(Abdal)人在此建有一个小殖民地,一面种麦,一面仍然过他们打鱼的生活。我们到那里的时候,他们并不在那里,不过在河身狭窄处我们的骆驼和马还能得到一些干芦苇、野白杨树的枯叶以及有刺的灌木叶作刍秣。水的运送我们可以不用焦虑了。但是在那吹个不息的严寒风暴里继续做了三星期的苦工,那是我们谁也永远不曾忘记的,所有的帮手,除去我那老练而又光明的中国书记蒋师爷之外,无一人不病倒的。

我在一所用坚固的土砖砌成完全倒塌了的塔顶上,把遗址观察了一遍。这大约是一座佛教的窣堵波,找宝的人曾掘一条隧道进入塔的内部。在顶上视察其他遗址甚为清楚,这些遗址点缀于东向的宽平的沙滩上,好像内海中的一些低岛屿一般。我的向导坚毅的罗布人托克塔阿浑所说为磨朗主要遗址的古堡,从远处看来甚为庄严(参看图52)。但是当我走近那里,很热心地爬上西面破墙的时候,看到那里很坏的构造,指出是年代较后的东西时,不禁为之失望。

沿着东面墙垣内部试掘的结果,更其证实此事,但是同时又显出这里有一座很丰富的矿藏,等待考古的搜求。和那发出来的半在地下的小室成反比例的,是差不多堆齐屋顶的灰尘垃圾。挖掘开始便得到一些上书吐蕃文的木片同纸张。曾住此地的居民所遗下的一层一层的垃圾堆中陆续发现此种文书,有整有残,一直到底。第一日的工作,总计所得将近两百。此外如各种无用的器具,破烂的布片,兵器之类,亦复甚多。各种物件都指明这些富于考古学上的趣味而又特别脏污的垃圾堆,是在吐蕃人占据此地的长时期中堆积起来的。中国的唐书也证明吐蕃人之占据此地是在公元后第八同第九两世纪之间。

第二天早晨,我继续发掘东北离此约1英里半的一座遗迹,托克塔阿浑曾说那里有雕刻的遗迹。这里的遗迹证明是一所佛寺(参看图51)。至今仅存寺基,在寺基各面的碎屑上面还残存有作建筑装饰用的美丽的上涂垩粉的凸雕。寺基东面清除一小部分之后,发现一些很大的涂垩粉的雕刻。于是我敢断定此寺的时期远较吐蕃人的堡垒为古。经过一些观察之后,大概可说这是一处很古的遗址,放弃之后,又为人占据,同我在尼雅和且末之间安得悦遗址所见的情形一样。

像这种有希望的地址,如不罄其所有,便是暂且离开一刻,也觉可惜。不过因为一些实际上的原因——大部分同气候的情形有关的——迫不得已只有暂停。在这里我要趁便指出的是:只有像这样缜密的、适合于各区域流行的各种不同的气候情形的计划,才能在我第二次和第三次探险队所调查的那样广阔的地面做地理学和考古学的研究工作。所以我们只有于1907年1月23日回到那绝对的沙漠地方,始能从事荒凉的吐蕃堡垒的清除。那时帐篷就支在城墙脚下,原来希望可以躲避那从山麓沙滩横扫过来的冰风,不料风势从四面包围而来;原来的希望都成泡影。

残堡第一次的试掘,便十分满足了我们的希望。第八第九两世纪荫蔽吐蕃戍军的房间同半埋地下的小室,在计划同建造上都简陋不堪,但是却有很好的垃圾堆,供我来清理。在从灶里扫出的看不清的尘土、草荐、破烂布片以及器具之中,找出很多实在木版同纸上的吐蕃文书,其中许多都已残破,但常有很完整的。有一间小室,烟熏的墙壁仍然保存一部分,我们找得的文书就有100件以上。有些处所垃圾堆常常高达9英尺左右。

常常有很多的证据指明这些房间一直到后来都用来当作地窖,所以地上的尘土可以愈积愈高。这只有丝毫不管尘土脏污的人才能让他们的住室一间一间地成为通常的垃圾箱,以至于有些地方竟堆齐屋顶。

我对于清理古代的垃圾堆有机会得到比较广博的经验,知道如何去鉴别。但是就废物抛弃之多而且密,气味之年久不变而言,我常要把那些吐蕃战士丰富的“废物”放在前面。一年以后,当我在和阗以北500英里外的马扎塔格山(Mazar-tagh)上清除一所小堡的残迹的时候,甚至在未得到任何古物的证据之前,就垃圾的气味我便能很正确地辨出此堡曾为吐蕃人所占领。磨朗古堡所得丰富奇异的物品之中,值得特别叙说的是很多的漆皮鱼鳞战甲残片;这自然是许多件鱼鳞战甲的残余,大小装饰各个不同。

那时候寒风吹个不停,很难得有时间来研究这些专门事项。大部分的时间我都站在东面城墙的顶上,守视各处发掘的进行,风的进袭是充分感到了。无论何时我一下去参考发掘,便也欣赏到那些大都由坚硬的垃圾堆成的昏暗的尘土。暴露得最厉害而感到不舒服的是近堡的东南角上,那里的月城已被风所吹蚀倒塌了。正在这里有两间大室,里边的垃圾和文书特别丰富。

到末了我在这里所得到的写在木版上和纸上的吐蕃文书总在1000件以上,据有权威的学者如托玛斯(F.W.Thomas)和佛兰克(A.H.Francke)两教授的研究,都是些杂公文纸,并且常常很为重要,如:报告请求书、契约之类,用的是日常生活的语言。吐蕃文献中佛经甚为丰富,说到古代的日常生活的极少极少。这一些杂文书因此颇为有趣,塔里木盆地在吐蕃人统治之下一世纪的地方情形,从这些文书中可以窥见一斑。大多数的记录所记的是军事,叙述边陲屯戍需要粮草,援助,以及军队开动等等。

在这许多地名中我所能考证出来的是大纳布城(Castle of Great Nob)即婼羌,小纳布城(Castle of Litlle Nob)即磨朗。纳布,同玄奘书中的纳缚波一样,显然即是中古同近世用于全区域的罗布。这些记录还提出一个证据,在更古的时候,磨朗遗址大约即是扜泥③的旧地,中国史书称此为鄯善的古东城。

在这些记录中汉字的文书竟不见片纸只字,这是8世纪的第三段时期以后中国势力以及统治在塔里木盆地完全消灭的一个重要的指示。但是在又一方面,据发现的折皱了的一小包用北欧体突厥字写成的纸上文书看来,也很明显地证明在塔里木盆地辽远的一隅,也看得见一些强毅的西突厥人,不是西突厥人的同盟便是仇敌,而中国在中亚统治势力的崩溃,此辈一定也有份的。认识最古的突厥语鄂鲁浑古碑有名的故汤姆生教授(Prof.Thomsen)曾把这些文书刊印出来,指出时期恰恰相同,其中有很多的人名,大概是突厥的兵士发给他们的护照和通行证之类。

吐蕃堡垒的用意自然是保护从塔里木盆地中的南草地到中国本部西边敦煌的通道。此道经过罗布淖尔的南边,也同我在下一章所说经过罗布淖尔北边的那一条路,从汉朝以来就用为同中国交通的主要路线。玄奘以及几世纪以后的马可·波罗都从此通过沙漠。所以我对于这条困难的碛道,有十足的历史的趣味。但是我自己离开磨朗上这碛道之前,在这遗址中发现了美术上的遗物,比之吐蕃人据此所留下来的遗存更古老,方面也更广,我的工作算是得到报酬了。

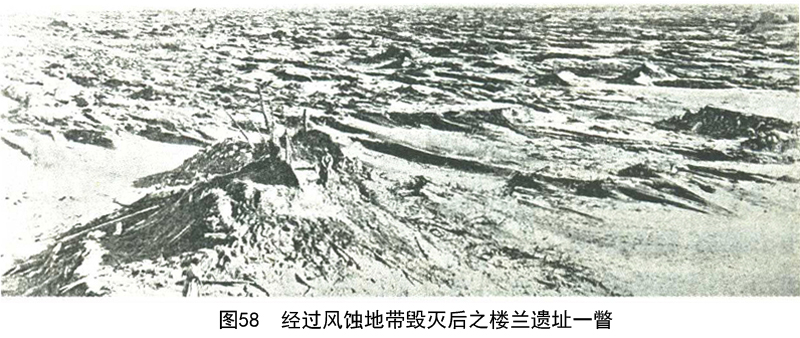

这是在散布于堡垒附近风蚀以后残余的佛寺遗址中发现的。据所得考古学上的证明,这些佛寺一定是在吐蕃人未入据此地以前,便已毁败。对于我第一次访此便引起我注意的遗址,有两个故事可以清清楚楚地分别出来。遗址的毁败,大部分由于风的剥蚀,于是上面一部分的石灰粉饰完全没有了。但是清除下层堆积的废物之后,发现一些半埋在墙里的柱子,显然是百泄波里城(Perse-politan)的作风,此外还有几尊嵌在壁龛中大同人身的雕像残迹(参看图51)。长方形神庙的过道以前整个被许多碎屑堆塞住了,移开了碎屑堆,我们便看到一具塑成的大佛像头,测量一下出庙外足有17英寸。材料只是粗泥杂草做成,所以拆下以及以后将这具大雕刻好好装箱,倒是不容易的事。

这一具大佛头之外还发现其他的大佛头,同样显然依希腊式的佛教美术作风制成的。清除过道之后,看见外墙排列了六尊趺坐无头的大像,才明白这些大佛头的来源。从膝以上约高七英尺强。由这些大坐像的衣褶可以证明远在罗布的雕刻师,在配置衣褶方面同犍陀罗仿自古代模型的希腊式佛教美术作风是如何的密切符合。

在靠一尊坐像的底部发现一大片很好的用婆罗迷字体写的梵文贝叶书,由材料看,这一片贝叶书写于印度,由婆罗迷字体看,年代最后不能过第四世纪。于是此寺在吐蕃人入据前好几世纪便已废弃的推测,更其可能了。

堡垒西边1英里左右有一群土堆,大约是倾圮了的窣堵波,当我开始发掘这些土堆的时候,希罗美术的影响才显现得更为动人。清除一座最小的土堆以后,看到一所外方内圆的方形坚固的建筑。这在以前是一座圆顶的小窣堵波。从圆屋围墙的屋顶同上部坠下来的很多瓦砾碎层把窣堵波底部的圆形走道都堵住了。随即在这里得到绘画的垩粉残片;由此可见圆屋内部墙上以前显然装有壁画。发掘到离地面四英尺左右的处所,显出绘得很精美的有翼天使的护墙板(参看图54),我不禁为之大吃一惊。在亚洲腹部中心荒凉寂寞的罗布淖尔岸上,我怎样能够看到这种古典式的天使(Cheru-bim)呢?

在热烈的兴奋之下,我用光手一个头部一个头部地仔细清理以后,我自己即刻明白在昆仑南北各处我所看到的任何古代绘画美术之中,以这些壁画的构图和色调为最近于古典的作风。完全睁开的大眼灵活的注视,小小微敛的唇部的表情,把我的心情引回到埃及托勒美同罗马时期木乃伊墓中所得画版上绘的希腊少女以及青年美丽的头部上去。

更其奇怪的是对于那些显然是古典派作风,并且借自基督教造像的有翼天使的解释,因在过道处发现丝质彩幡,而得到确定的年代证据。这些彩幡显然是一种供养品,上面所写的佉卢文同尼雅遗址的木版及羊皮文书上的正相像。幡上的字墨色鲜妍如新,一定是在寺院废弃以前不能很久。所以磨朗地方也同尼雅遗址一样,放弃的时候总在公元3世纪终了或其后不久。

所得其他足以支持此种证据的小件发现品,此处不能细说,不过在靠着过道东南角兀立的残壁下所得的一层一层紧压着的很好的垩灰面壁画残片,应在此处简略地叙述一番。这些壁画以前都装在高墙上面,后来掉在堆积墙下的瓦砾堆上,未遭破坏,便为流沙掩覆保住了。壁画绘在薄薄的垩灰面上,底下一层泥面,极易碎裂,要捡起收拾,真是一桩很困难的工作。

这种尝试的工作是如何完成,以那样稀少的材料我如何能够装箱,此处都毋庸细说。我十分满意的是两年后打开这些箱子的时候,因为装箱时的十分谨慎,所有绘画的泥版遗物竟能安全地到达不列颠博物院(British Museum)。于是我的忠实的朋友助手安得鲁斯先生(Mr.F.N.Andrews)能够用混有膨胀性铝的石膏粉很巧妙地托在壁画残片后面,把原物好好地保存下来。各种残片仔细拼好之后,才知道大部分的壁画构图原来是装饰圆屋高墙上面画壁的一部分。

所有保存下来的壁画残片,画的都是特别的佛教故事。如图5所示释迦佛穿一件托钵僧的棕红色袈裟,右手高举,作有名的“保护式”。佛像旁边立有六位弟子,俱披剃作和尚状。画中情景显然是在一花园或林中,但是残余无几,不足以表明所指究竟释迦本生故事中的哪一段传说。

但是磨朗佛寺遗物的特别趣味同大价值,不在其造像方面的意味,而在其配合构图以及色调的美术手腕。题材是佛教的,而美术表现的细微处所全是得之于希腊的模型。这里只要指出那师徒们大而直的眼睛,同后来中亚以及远东所表现的一些图画上面长而歪斜的眼睛不同,便已足够了。更重要的是衣褶,以及似乎从袈裟里伸出曲指的特别姿势之类。关于技术方法,则这些壁画表示肌肉的处所通常利用光与阴影,这是一个最显著的证据。这种浓淡法的使用,在古典美术里是很有名的,但在印度、中亚,以及远东古代绘画的作品方面,以前却从没有看见过。

现存这些壁画饰带残片是那样的变化多端,意义丰富,而其中尤以我第一次所见护墙版上画的有翼的天使为最好。这种天使像一共存有七尊,都很安全地运了去,现在分存于不列颠博物院同新德里(New Delhi)我的收藏品处。就一切外表而言,目的明明是在适于天国博爱的一种和谐力量,面部表现一种强烈的个性。如目部的各种表情,头部的姿势等详细情形,只有就原物作适当的研究,或者在我的《和阗考古图记》(Serindia——所复制的图版中)也可以仿佛一二。但是磨朗的装饰画家采自西方常用于特殊建造情形的构图技术,至少有一点我可以指点出来的,那就是:圆形过道墙壁稍下一部分护墙版上有翼天使的姿势经过仔细的选择,使与地位适合,天使扬起的注视,与绕塔右旋的信徒眼光恰好相对。

就希腊式佛教美术造像中所看到的某种青年有翼的形式而言,磨朗护墙版上这些画像之必须追溯到希腊的神话,以有翼的爱罗神(Eros)为其直接的祖先,那是十分可能的事。不过这种直系的后代,经过中间的阶段,当然受有东方观念的影响。普通说来,磨朗护墙版上的画像同有些古基督教教派中的天使,奇异的暗示有一种亲属关系。但是要记得的是把天使常作有翼的天上使者的观念,在基督教兴起以前西亚的一些宗教系统中,是很普通的。

我们至今还不知道希腊化的近东任何处有很古的天使画像,对于希腊罗马神话中的爱神受了变化,成为磨朗护墙版所见有翼画像,始于何地何时的问题,呈露若干光明。但是这些天使之成为真正中国境内佛寺里的装饰画像,却不难于解释。犍陀罗派希腊式佛教雕刻所有从有翼的爱罗神抄袭来的画像,实在用以代表佛教神话中借自印度传说,普通称此为虔达婆(Gandharvas)的一班飞天。一个人如去拜谒磨朗寺院,看见了他以前在远处地方如叙利亚、美索不达米亚(Mesopotamia)以及波斯西部也许看见而未忘却的那些有翼的奇异画像,若能仔细询问寺院的守者,守者一定能立刻告诉你哪些是虔达婆像。

但是当我发掘离此60码左右的一个土堆时候,发现一座同样圆屋形的佛寺,过道墙壁护墙版上所装饰的人物,全然是世间的,并且明白显出西方的性质。因此这种造像学上的解释是否真正需要,我不能不怀疑了。

这一处遗址的圆屋中央有一窣堵波,圆形过道围绕四周:窣堵波同过道都比第一次所说的佛寺遗迹为大。两处外面方形过道残余的一小堵墙上都绘有同样的天使,可以证明两处年代大致是同一时期。内部的窣堵波被找宝人摧毁得很厉害,塔顶塌下来瓦砾壅塞了圆形过道,以前装饰塔顶雕刻精美的涂金木片,在瓦砾堆中还可以看见。由东面进门处将过道清除之后,残余的过道墙上装有壁画,排成版片形,下面为护墙版。在壁画上两尊人像的旁边写有短篇佉卢字同印度语。由此可以确实证明这些寺院以及壁画的年代是在公元起初的几世纪。

西边对着入口处有一段弓形围墙已完全被以前的找宝人弄平了。所以现在看到的壁画向两旁伸出成分开的两个半圆形。因为残毁太甚,北边所余只是上部版片的少许,但是下面护墙版上的壁画虽已褪色,还容易认出那非常漂亮的配合和道地希腊罗马式的构图来(参看图56、图57)。同此相连的是一宽条花圈同持花的青年人像,真的是菩提(Putti)的像。在这些无翼的天使之间间以戴佛里家(Phrygian)帽的人物,显然模仿流行罗马帝国境内的波斯太阳神(Mithra)神像。连续不断的宽边中间空处交互绘着男女的头部同半身像。所有这些人物面部的表情、头饰以及手中所持的物件,意义都似乎在传达人生坦白的快乐一般。此处以及南半边护墙版上保存很好的携花圈的菩提像之间那些人像,无论是佛教信仰或者神话,全找不出任何关系。这些人像中间有的是漂亮的女郎盛饰香花,手挈酒樽酒杯;也有弹琵琶的(参看图56)。他们的希腊式面容似乎还杂有其他不易忘记的地中海东部(Levantine)或塞卡兴(Cir-cassian)式的美,而精致的首饰又显示近东或者伊朗的风味。

尤其可以注意的或者是男半身像所表现的繁复异常的形式。这些男像都是青年,头部姿势十分像罗马人;右手高举,手指屈伸不一,正好像是在做希腊罗马的猜拳游戏一样。其他的半身像浓髯,厚发,衣饰富丽,当然写的是从北方或东方来的蛮族。眼部表情,宽唇,低额,似乎对于现世良善的事物表达坦白的忠诚;透明的酒杯举齐胸部尤其显得明白。同这些代表西方以及北方男子风度正相反对的是一位印度王子的半身像,头剃得很干净,用珠宝装饰得很富丽(参看图57),面貌以及梦似的眼睛所表达的柔和的表情,以及与此不相上下的特别的峰峦形头巾,不禁令人油然忆及希腊式佛教美术雕刻中所常用以表示乔达摩王子未成佛前很著名的形式。

四围极度的荒凉,更其增高这种光辉灿烂的人物氛围的力量。在我看来,他们的意义似乎是象征各种生活的快乐。同我们这些人之于废址中碌碌终日,而所求者只是已死的过去遗痕,其不快与拘谨,是如何的不同呀!那些年轻的画像站在我的前面,我几乎要相信我自己是在叙利亚或者罗马帝国东方诸省的一些别墅遗址之中,而不是置身于中国境内的佛教寺院。

然而只要一看东南面所余残墙上面长达18英尺的画壁,一切疑虑都可以消释无余了。真庞贝红地上绘着皮珊多罗王子(Prince Vessnatara)本生故事的行列,这是释迦前生中最有名的故事。从进门处左方起,作虔敬的王子因为施舍无节,为父王所逐,于是骑马出宫门像。在他的前面是一辆四马两轮马车,上画和他的一样虔诚的妻和两个儿子。然后图中景物又换成森林,此时王子已下马步行,有四位婆罗门见他请求布施,他即刻将他自己神奇的许愿白象送给他们。以下的墙倒塌了,其余部分的故事如何,不得而知。但是由北面半圆形护墙版上残余的壁画断片看来,可知所画的是王子夫妇隐居林中之像,以最后欢欢喜喜地回到宫廷结全部故事之局。

护墙版画以及饰带(freise)上的绘画都成于一手。但是在饰带里,画匠所用的是希腊式佛教美术对于此一特别故事所久已采用的一种传统表现法;半世俗式的护墙版画便听其自由了,所有的声味都出自当时罗马东陲一派的美术。我们幸而在白象的膈窝上发现了关于壁画画家的一小段佉卢文题记,使我们对于这种印象得到了更明显的证明。据法国有名学者,帮我整理一切佉卢文材料的波耶神父(Aobe Boyer)解释,这段佉卢文字说到画家的名字是Ti-ta,以及他所得到的报酬数目。指示数目的字,稍有疑问,名字方面则绝无可疑。Tita这一个字在印度语和伊朗语中都找不出根源,我觉得这就是将罗马人名Titus一字翻成梵文雅语同俗语所应有的变化。

Titus一名在公元初几世纪间通行于罗马东陲,其时一位装饰画家亦取此名,并且他的盛誉东及于中国境内,那是不足为奇的。据托勒美《地理志》中所保存的推罗·马利努斯(Marinus of Tyre)记录,我们知道有同样籍贯的罗马欧亚人(Roman Eurasians)也常到即今中国本部的“丝国”(Land of the Seres)去做丝绸贸易,其为时还远在磨朗佛寺的年代以前很久呢。

下面饰带上关于皮珊多罗王子的这一篇以及其他佉卢文铭记的正本,只要反复推寻,便不难确定。但是因为气候和别种困难,我在那时候实际上不能将壁画全部照相,以为判定其在美术上的价值之需。我即刻明白由于壁画泥版的特别易于碎裂,若要移取大片的画面,结果只有破坏,除非开首把后面的墙有系统地截开,以便好好分离画面。这种费力的工作起码要一个月。但是季候一到,盐泽冰融,我经罗布沙漠到敦煌去的长途旅行中,在有几段,需水甚亟,此时若把工夫费在此处,将来免不了危险。所以只有于悔恨之余,将这种困难的工作留待后来去做。

证明是太确实了。1908年3月,当我能够使我那位精明而永远幸运的帮手奈克兰星从和阗附近为此事回到磨朗遗址时,不幸在开始工作之前,害了青光眼病。这位勇敢的锡克人(Sikh)虽然盲了一眼,还是去试,竟至于双眼俱盲,这种英勇的行为,是一个悲惨的故事,要在此处详述,未免太长,并且太惨了。

1914年1月我自己再回到这遗址时,我不禁大吃一惊,我自己同后来奈克兰星把寺院内部再用沙同瓦砾仔细掩盖的工作还不足以保护。据说在我发现此地以后若干年,一位有考古学的热忱,而缺少准备和专门技术以及经验的少年日本旅行家到此,用一种很坏的方法,打算把壁画搬走。这种企图,结果只有毁坏,这从有画的硬泥版残片在南半边底下过道那里,狼藉满地,便可以很清楚地证明。这种不幸的考古学手段的努力,幸而在未到北半边便行放弃,于是我们对于这一部分壁画上的护墙版,经过很长而辛苦的工作,从事搬动,居然没有损害,告了成功。但是我最初所找到的一大部分的绘画,我的照片既不完全,便只有靠着我笔记簿上的一点记录了。

①磨朗,今通译为“米兰”。

②阿不旦,原文译作“阿布都尔”。

③扜泥,据《史记》、《汉书》记载,就是楼兰王国的都城。

西域考古记/(英)斯坦因著,向达译.-北京: 商务印书馆, 2013 ;亚洲地区