吐鲁番遗迹的考察

作者:(英)斯坦因

自从离开额济纳河以后,我们的探险队便分成几队,到了1914年11月的第一个星期,才在吐鲁番盆地中央一个重要的沙漠田哈拉和卓(Kara-Khoja)地方重又平安会齐。这一个小区域,在经济上和历史上都很重要,而我之所以选此为冬季探险的根据和主要的工作地,还有其考古学上和地理学上的理由。就地形言,吐鲁番盆地之所以特别有趣,乃是由于在很密接的地形范围以内都成集中的形式,所有邻近广大而相对的塔里木盆地一切特点,这里都可以表现出来。除此以外,此地的终点盐湖,是全世界陆地中心,在海平面下最深的一个陷层。因此在时间允许的范围以内,我们自然得留心去作一次比较大规模的详细测量。现在且叙大略如下。

无灌域的吐鲁番盆地,在北边是天山方面积雪的博格达山 (Bogdoula),南边是滴水俱无的库鲁克塔格山,盆地恰夹在中间。沿着库鲁克塔格山麓,有一个很大的断层槽,为最深的处所,在海平面1000英尺以下,形成吐鲁番盆地最特异的一点。盐湖沼泽大部分都已干涸,比之罗布泊海床,有如大巫之见小巫。向北是荒凉的高山,斜坂上广阔无水的冰川迤逦而下,正相当于和阗东部的昆仑山。在山麓部分因为有同样一大地层变位的原因,隆起一连串荒凉到极点的丘陵,下面则因此造出了断层槽。这些丘陵因为只是巉露的砂岩和砾岩层,形成红色,峥嵘可畏,所以中国人称此为火焰山。

盆地中的沙漠田只靠山脚下这些断层脊作唯一的水源,大都作为灌溉之用,因而出产甚为丰富。最奇怪的是灌溉不靠从天山高峰下降,至是重又冒出的泉水,而是用的一种很精密的井渠(Karezes)制度①,以引导从山上流下来的地下水。盆地的气候极其干燥,并且因为槽谷过低,一年之间倒有多半是很热的。于是由于气候的温暖,以及泉水同井渠可以供给水源,盆地中的腴壤一年倒可收获两次。在这种适宜的情形之下施以灌溉,土壤因而肥沃,当地谷类以及果实棉花出产丰富,其故在此。

但是现在的吐鲁番商务甚为兴隆,而在过去由历史和许多的遗迹看来也很富庶,不仅由于那有限一点耕地适宜于农业,此外还得加上和天山北部诸地交通往来以及互换出产,大自然特别予以便利这一点,才能充分地解释。在天山北部因为气候比较潮湿,有很广大的牧场,于是出产牲口羊毛之类,这正是吐鲁番所缺的。而博格达山东西的山道又终年可以通行,因此交易往来,甚为方便。

吐鲁番盆地和迪化同古城之间一带地域彼此互相依靠的情形,从那些地方的政治史中都可以反映出来。汉唐时代,无论是北方来的匈奴人以及突厥人或者中国人来统辖,而车师前国和后国的政治命运常是密切的分离不开。第8世纪末叶唐朝在中亚的势力告终以后,这些地方的情形还是一样。公元790年,车师后国都城北庭都护府为吐蕃和突厥的联军所攻破,而争斗也就此告一终结。

到了第9世纪中叶突厥部族中的回鹘人在中国西北边陲突破了吐蕃人的势力,统有西域的多半地方,于是吐鲁番和以北的地域为回鹘可汗牙帐者历数百年。在中亚,原来是游牧民族的回鹘人证明比之任何其他突厥部族能够而且热心于自己去适应文化的生活。一到夏季,回鹘可汗便移牙于山北斜坂上,享受祖传的生活方式,保持一个长久的时候,同时则向住在吐鲁番沃壤的人民吸取物质方面和精神方面的资粮,以加强他们的力量,享有属地的快乐。

回鹘人之统治吐鲁番,一直到13世纪初叶蒙古人征服此地时为止,但是从文化方面看来,就在此后也没有受什么很大的变迁。据宋太宗太平兴国六年(公元981年②)王延德使回鹘可汗所记③,那时的吐鲁番还是很兴盛,佛寺甚多,并有从波斯来的摩尼僧,而回鹘人的智力以及吸收能力亦复不弱。王延德也看见回鹘王仍然不忘游牧旧习,每年都要向天山北面斜坂去住居一些时候。蒙古人统治的时候,回鹘酋长虽然改回教,但是一直到公元1420年,苏丹沙鹿海牙(Sultan Shah Rukh)遣使中国经过此地,佛教依然未衰。

吐鲁番的佛教信仰既然如此根深蒂固,回鹘统治的时候,又没有遭过激烈的变乱,因而回教时代以前的文化遗存如宗教文学美术之类,四五百年来还能比较完好地流传至于今日。同时,因为吐鲁番盆地地理上的情形特别适宜于灌溉,历史时期以内垦地的面积也没有受显著的变动。所以此地不像尼雅废址或楼兰一样,有以前放弃在沙漠中的遗址,至今未有居人,或实际上放弃以后从无人居的处所,替我们保存一些在可以推知的有限的年代之内不受扰乱的日常生活的遗迹。此外加以本地重要地点未曾经过完全毁坏以及放弃的原故,吐鲁番盆地所有丰富的回教时代以前的遗物实际上所以全在耕种区域之内,或至今还在城市和乡村的附近者,其故在此。

因为易到而又显明,一直到19世纪的末年,俄国旅行家都曾注意于此地。后来俄德以及日本的探险队曾接续在此做过大规模的考古学工作。在这些人中间,尤以1902年到1907年有名的德国学者格伦威得尔(Grünwedel)和勒柯克(Von Le Coq)两教授所得为格外丰富。不过我于1907年在此小住的时候,就看出吐鲁番的遗址并未完全发掘净尽。

所以我们很高兴把一个冬季的考古学和地理学的工作拿吐鲁番作根据和主要的地点。拉尔星是永远热望新的工作的,于是派他去测量那一大段然而一部分还未考察的库鲁克塔格沙漠区域,第二位测量员则从事于塔里木盆地的详细测量。至于我和另外两位印度助手已经开始考古学方面的工作,此后三个半月的工夫,我们就一直忙于此事。

邻接哈拉和卓大村一称为Dakianus城的亦都护城(Idikut-Shahri)是我们发掘的第一个地点。此地久已认为是突厥文中称为Khocho的高昌故址,唐朝以及后来回鹘统治时期的吐鲁番都城。周围土砖砌的城垣,面积约有一平方英里左右,成不规则形,内有各种建筑物的遗迹,都是用土砖建成的(吐鲁番除果树而外,木材甚少)。大部分是佛教寺院,其中规模宏大的为数不少。历年以来,附近乡村的农民常将此堆积尘沙的遗迹拆去,以为肥田之用,有许多掘剩的小建筑物也被他们铲平,以好多得耕地。

自从柏林民族博物院(Ethnographic Museum of Berlin)的格伦威得尔、勒柯克教授先后在此发掘得到丰富的收获以后,当地土人于是也希望弄到有价值的写本和古物,以好卖给迪化④的欧洲旅行家一类的人,偶然也卖给中国的收藏家,因此毁坏的工作为之大增。这一类的出品数目自然也很可观,但是在我看来还是到那尘沙堆积较深未被前人发掘过的遗迹去找为比较妥当。有系统的清理,找到各种各样小而有趣的遗物如壁画画片,纸本和布质画的残幅,以及塑像,都可以表示吐鲁番的佛教美术;此外还有一些作装饰用的织物残片。也掘出一些用回鹘、吐蕃、汉文以及摩尼教人的变体叙利亚字所写的书籍残片。

因为遗址继续很久没有断过有人居住,所以不容易断定这些发掘品的正确年代。较为有用的是发现一大批保存甚佳的金属物件如镜、各种装饰品以及家具之类,在那里并还找出许多中国古钱,由此断定遗物的年代是在宋朝,可算相差无几。而12世纪初叶地窖始建的时候,有仓库的圆顶形教堂建筑必已开始倒塌了。

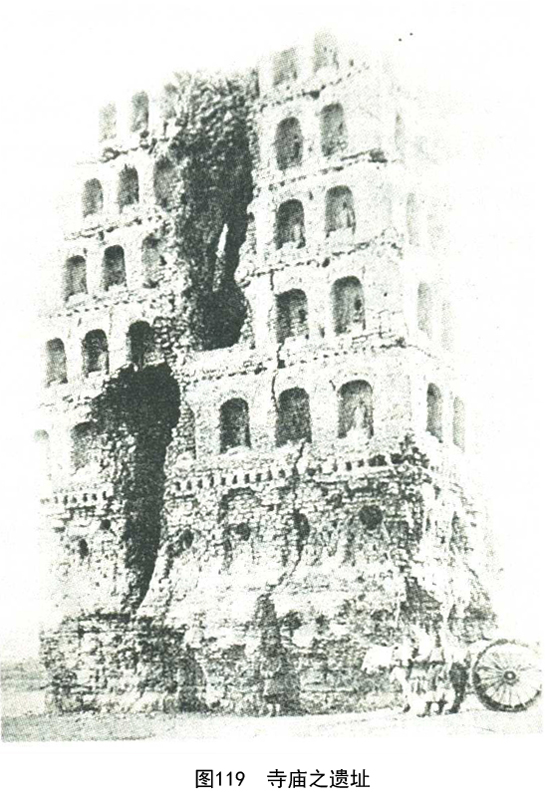

我们把吐鲁番东部的小遗址,连那称为Sirkip塔的佛教大塔(参看图119)在内,赶快地考察之后,便转向吐峪沟(Toyuk)上面景物如画的峡谷内的遗址。在那里有为以前佛教和他教僧侣住过的无数石窟,像蜂房一般点缀在风蚀了的小山峻壁之上,下面是一道小河,由此流向以产葡萄和葡萄干出名而很繁盛的小腴壤里去。山坡不甚陡峻,建有窄狭的台地,上有小寺院和僧寮遗迹(参看图117)。在这些地方的最上头第二次的德国探险队曾得到重要的写本。

这些像猿猱居住的地方,以前是多少没有被人动过的,后来本地找古董和宝贝的人在此予以很惨的毁坏。但是在下面还是找出一些遗址,被很厚的尘沙掩住,作为保护,只要雇到许多工人便甚易清除。我以前在没有人烟和水草的沙漠废址中工作常遇困难惯了,如今到吐鲁番的遗迹中工作,在我看来,真是如同郊外一般。到末了我在吐峪沟找到不少好看的壁画和塑像残片。此外汉文和回鹘文的写本也很多。

到了12月中旬,我们从吐峪沟移到木头沟(Mutuk)下面重要的柏孜克里克(Bezeklik)遗址。伯孜克里克遗址位于流灌哈拉和卓沙漠田的河流西岸斜坡砾岩台地上,在荒山窄狭的峡谷之中,俯瞰着吐鲁番主要的盆地。这里有很广阔的一连串倒塌了的寺院,一部分是凿石而成,墙上都绘有壁画,为回鹘时代遗物,画的是佛教故事和崇拜,种类风格极为复杂。就丰富和美术方面而言,吐鲁番盆地中任何同样的遗址都比不上,而同敦煌千佛洞丰富的古画可以相抗衡。在1906年,格伦威德尔教授(Prof.Grünwedel)以他渊博的佛教图像学和美术的造诣,会对这些精美的壁画作过仔细的研究,选了许多好壁画拆下来运回柏林,故勒柯克教授以前也曾弄回过一些,很好地保存在那里。

几百年来此地的壁画为不信偶像的回教徒有意地损坏不少。到了近来本地人又破坏一次。他们很鲁莽地一小部分一小部分地拆下来卖给欧洲人。最近的将来之会再加以毁坏,那是再显明不过的事。在目前的情形之下,要把中亚这些精细的佛教绘画美术遗迹中特别的标本尽量予以保存,只有很仔细地用有系统的方法搬走(参看图120)。我于是利用我的帮手纳克苏丁(Naik Sham-suddin)的有训练的技术和手工经验来做这件费时困难的工作。并由阿夫拉兹果尔汗(Afrazgul Khan)予以勇敢的帮助,继续不断地做了两个月苦工,竟告成功。为着指导他们工作,曾仔细地预备了画好的图样。

拆下来的这些壁画,足足装满一百多箱,装箱时很严密地依着我第一次装扎弥兰寺院壁画的专门方法。这些脆弱易破的大泥版,如何用骆驼犛牛驴子运输,经过近3000英里的路程,沿途最高处达1.8万英尺,安然运到印度的详细情形,此处不能细说。从1921年至1928年,我的美术方面的朋友和助手安德鲁斯先生大部分的时候都花在把柏孜克里克的壁画装置在新德里(New Delhi)特别为陈列我的第三次探险所带回的古物而建筑的新博物院里面。

那时大约在圣诞节左右,我匆匆忙忙地跑到天山北边迪化省城,去拜访我的老朋友,那时正做新疆藩台而又是一位学者的潘大人(参看图19)在我的三次探险之中,无论远近,他都热心帮助我的工作。省当局曾有一次又想阻拦我,幸亏他帮忙才得打消。1930年我再到那里,这一位全省钦佩的公正长官已经逝世了;他虽历经要职,而身后仍是清风两袖!那时我能趁着机会亲自向他道谢,回想起来总算是比较可以自慰的一桩事。

1915年1月在木头沟附近的工作,足可以牵绊住我,所得收获是既丰富又离奇,有几点又未免有点不愉快。从木头沟口峡口下降处有一满是石块的荒地,位于阿斯塔那(Astana)大村之上,西边和哈拉和卓相接,那里有一大片古坟场。覆着石头的小圆锥形堆,围着石头的矮篱,把那些坟堆一组一组地分开来。墓室大都很深地掘入细砾岩或砂岩层中,由坟堆可以知道墓室的位置。从岩石上凿一狭长的通道,凿成后又行填塞,由此下去是一短短的隧道,为至坟墓的通路,也筑有砖墙将路挡住。

据当地人说,这些坟墓大部分是于19世纪回疆大乱以后阿古柏执政的时候,被人盗发,搜掠殉葬值钱的东西,但是时间大概还要早一点。而据我们考察的证明,吐鲁番沙漠田中无论树木或是牛粪一类的燃料都很缺乏,所以那些古代棺材上的硬木头,也成为很有用的副产品了。以前开向墓室去的通道已为流沙完全塞住,而当地的气候又异常干燥,所以我们在那里面得到的东西都保存得很好。近年来中国因为革命,解放了人民对于死者尊敬的观念,于是这些坟墓便引起了当地找古董者的注意。他们的工作并没有十分深入,但是由此可以看出地方对于此事并无嫉视之意。我于是能找到一位阿斯塔那的村民作有用的向导,他对于此事有悠久的经验,于坟茔地点也特别地熟悉。

自愿的工人可以招集很多,于是无数的坟墓先后便很快地都掘开了。把每一座坟墓作有系统的研究之后,可以明白这些坟墓都是第7世纪初年到第八世纪中叶之物。这是唐太宗贞观十四年(640年)征服此地以前,统治吐鲁番的本地王朝最后诸王在位的时期。至今哈拉和卓和阿斯塔那附近的高昌故城,就是当时的行政中心和屯戍重镇。

紧靠许多坟墓的入口处并还找到一些汉文砖志,可为年代上作一证明。据翟理斯博士(Dr.Giles)和马伯乐教授(Professor Maspero)的解释,这些墓志记的是死者的姓名、年代、生平等等。这同在有些坟墓中所找出的汉文文书上面所写的年代也相符合。那些文书的内容都是一些日常例行的琐细公事,如驿站的建立,书信的登记,部属的过失之类,大约视为废纸,所以放入坟内。有几具棺材,到当时还未为盗墓者所开,其中一具就放有一大包各种各样的纸,显然是用来填塞棺材的。

所找到的死尸以及在一起放置的东西大都保存得很好,这自然由于气候的干燥。所得的东西种类甚多,几乎一切都可以帮助我们了解那一时期吐鲁番地方日常生活的许多方面。其中有做得很干净的家具用品的模型,以及许多备死者在另一世界使唤的绘画的塑像。有做得很仔细的女俑,衣饰甚为有趣(参看图121)。还有一些武装的骑士,大约是侍卫之类;此外是衣服特别的本地仆役。

还有很生动很精致的马俑,可以使人回想到至今犹为帕米尔东西两侧所宝重的拔达克山种。鞍鞯之属甚为华丽,可以见出当时所用马具的一斑,装饰的图案,有许多至今那地方的鞍鞯匠还在使用。有许多骆驼俑也是仿生物造的,其精美不下于马俑。在坟墓进口的小室中又找出许多奇形怪状的大塑像,和中国雕刻中的土鬼(Tu-Kuei)相象,大约是供死者拒退妖魔用的。

为死者所备的许多食品中最有趣的是各种各样的面食(参看图126),保存得甚好,特别是性质极脆易损,经过盗墓的惨劫而犹能如此。因为这些面食极易脆破,所以安然地装箱转运,很不容易。死者个人所用的东西中有妇女的化妆品,这一定是生前所用的真物。

这里也有把尸体用毡子一类的东西裹住的风俗,和楼兰古坟的遗物一样,裹的东西大概是丝质品,研究古代的织造美术,这真是很丰富而有趣的材料。在阿斯塔那(Astana)诸墓中所得的,年代大概都很确定,所以尤其有价值。织物中有些是彩色或单色织成的人物画。那些复杂的图案,对于说明那一时期的吐鲁番和西域其他沙漠田在中国和西亚贸易交往中所占的地位,有很大的帮助。在纯粹中国图案的人物丝织品旁边还找出很多的丝织品,上边的图案都是第3世纪至第7世纪近东各处以及伊朗——为方便起见称为萨珊王朝时期,丝织品所特有的装饰风格。

这种萨珊式人物画丝织品特别用为死者的面衣。其中可以特为一述的是一块很美的图案化的熊头,放在萨珊式珠圈以内(参看图124)。这是很有力量而又很新式的一个作品。此外还有一些画人物的丝织品,确实是中国制造,而用的母题(Motifs)确是特别的萨珊式,那一时期西方的图案之影响到中国的趣味,由此可以很清楚地看出来。这一类也许是制来输到外国去的,亦未可知。

东西接触的情形,还有一个很奇异的说明,那便是金币:仿东罗马(Byzantine)式铸的金币,按照古代的风俗含在死者的口中,第6世纪萨珊朝诸王所铸的银币则用来掩住双眼。但是有真正的美术价值而得在此一说的乃是中国的东西。有一幅很美丽的分成数幅联起来却是一卷的绢画残片。这显然是死者生前所珍爱的遗物,不幸为盗墓者撕破,只余残片。上面很精细地画作一些各有所事的妇女在花园中的情形。中国美术到了唐朝号称极盛,这一幅画虽只余残片,然而不失其为世间绘画的一个可靠的标本,所以虽然破碎还是有很大的价值。

我在吐鲁番所得许多考古学上的东西,仔细地包扎好,装上了50峰骆驼,于是把这大队古物交给我的最可靠的从者维吾尔人依不拉欣姆伯克(Ibrahim Beg),由他押送,经过两个月的长途以至疏勒。到2月中旬,吐鲁番盆地的详细测量也将近完成,我于是可以在现在的吐鲁番城西位于两河之间岛形的雅尔湖(Yar Khoto)故址,作一缜密的考察,以结束我们在吐鲁番盆地所做的工作。

那是一所孤立而天然坚硬的高原地方,有一些倒塌了的房屋和庙宇,大部分是凿开黄土地而成的。这是汉代吐鲁番地方的古都城,形势甚为伟大。但是因为遗址里面的黄土,附近的村人很容易掘去肥田,只剩下很少的几层尘沙,以供有系统的发掘,所以当中国人又开始直接禁止我做考古学活动的时候,我也愿意放弃此地,南向库鲁克塔格山,在沙漠中作新的探险。

①这里的“井渠”,系指坎儿井。

②译者按:原作982,今依《宋史》更正。

③即《西州使程记》(一名《王延德使高昌记》)。

④迪化,即今乌鲁木齐。

西域考古记/(英)斯坦因著,向达译.-北京: 商务印书馆, 2013 ;亚洲地区