南亚岩彩艺术—拉达克岩彩壁画艺术

作者:李洁

拉达克位于克什米尔东南部世界屋脊之上,喜马拉雅山南沿与克什米尔山谷的东北面,被喜马拉雅山脉和喀喇昆仑山脉环绕,在漫长的冬季与外世隔绝,海拔较低,景色优美,四季花开,封闭而又富足的世外桃源适于农耕生产。

拉达克现属印度控制区,面积45110平方千米,官方语言为藏语(拉达克方言)和乌尔都语,曾是“古丝绸之路”必经的重镇。拉达克原是西藏的一部分,在今天西藏阿里地区西部以列城为中心的地区。1842年西藏地方和克什米尔订约,将拉达克地区让与克什米尔,清政府未予承认。19世纪70年代英国占领克什米尔,拉达克地区即随同被占。在1842年森巴入侵阿里战争中,中方战败后被迫签订割让拉达克的协议,拉达克脱离于中国行政管辖,成为英国入侵西藏的跳板。

遗憾的是,我们今天看到的藏族克什米尔风格绘画的主体,不在中国境内而在印度境内的拉达克。其宗教绘画的遗存也比古格更为完整。

根据史料记载,拉达克王国是从朗达玛之孙尼玛衮的国土中分立出去的,是阿里地区的三个小王国之一,为尼玛衮长子日巴衮建于公元10世纪中叶。自那时起,源自吐蕃王系的王族统治一直没有中断,世袭国王一直传到1839年印度入侵。约900年的时间里,拉达克经历过与古格人、突厥人、莫卧儿时代的印度人和现代的巴基斯坦人的多次战争,最后拉达克与古格的战争直接导致了古格王朝的灭亡。

从壁画风格看,拉达克与古格同步接受了西部佛教文化的影响。在拉达克影响较大的寺院有玉如寺、里克寺、和米寺、阿基寺、拉塘寺以及玛帕罗寺等。克什米尔画风[1]的壁画作品大部分都可以在其中的阿基寺见到。

阿基寺建在距离列城以西大约70千米处,印度河南岸一个小冲积扇的最下部,一直延伸到河岸边,小寺安静地被众多白塔围绕。阿基寺不同于拉达克其他任何高高盘踞于山头的寺庙,寺院外观为“自由式”不规整布局,僧人宿舍、牲口圈和储藏室散布其间,殿堂旁边还有菜地和果园。其平面布局虽然不似宇宙坛城,但主要建筑物的布置似乎还有章可循,从高到低依次为拉康所玛、松则殿、都康、洛桑拉康和文殊拉康5座建筑,是拉达克最重要的藏传佛教寺院之一,也是迄今为止为国际学术界提供研究成果最多的寺院。

据寺院碑文记载,该寺是拉达克最早的藏传佛教寺院,传说是由译师仁青桑布在1020~1035年期间邀请著名的克什米尔和西藏艺术家修建的。但根据伯戴克在《拉达克王国》论述,在杜康大殿的3段铭文中记载,阿基寺最初修建人并不是仁青桑布,而是若家族的阿奇巴修建的,该家族属宁玛派,在拉达克曾经非常有影响力,对佛教在拉达克的传播起到过非常重要的作用。

与古格400年的断代史一样,以阿基寺为中心的拉达克佛教文化也经历过一次灭佛运动。阿基寺一度被废弃,僧人全无,仅剩下小村的村民维持寺院不至于全部被毁。现在阿基寺每天只有1名小喇嘛到大殿点灯和换净水。究竟什么原因使阿基寺被完全废弃,至今仍是难解之谜。

近年来,日本学者对拉达克地区,特别是列城附近的20多座寺院进行了较为系统的研究。这些寺院分别属于格鲁派、萨迦派、噶举派和宁玛派,但寺院中最重要的建筑都是供僧侣集会的经堂,经堂前接一个门厅,门厅内绘制四大天王、文殊、观音菩萨以及六道轮回图;经堂内成列的立柱,四壁绘制的十一面观音、毗沙门天、度母、释迦牟尼。经堂之后多建一横长方形佛堂,内供置以释迦牟尼、弥勒、文殊等塑像,与西藏格鲁派寺院配制完全相同。

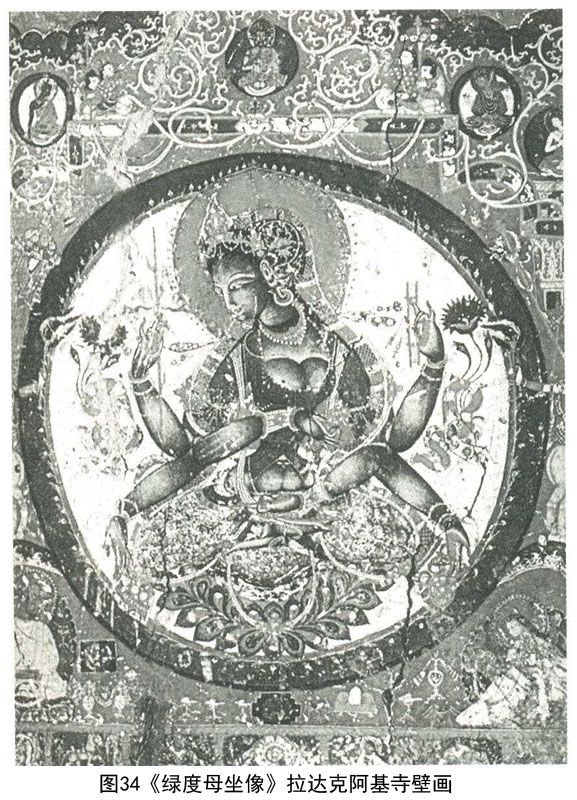

拉达克的克什米尔风格的艺术特征主要体现在以下4个方面:首先,寺庙壁画的色彩多用红蓝两色,色调统一和谐。画面中人物采用明暗渲染的手法表现光线和立体感,人体结构与肌肉的整体把握十分成熟;其次,普通人物的服饰和各类装饰图案呈现出波斯风格,画师的造型和表现手法相对自由,有写实的、写意的,极尽纷繁的装饰等不同表现风格;第三,主尊的背光与莲座连成正圆形;第四,壁画中人物的眼形如鱼,眼尾细长,眼珠圆小,有上卷的指尖肉,女性长颈细腰,丰乳肥臀,强调妖艳性感的女性特征。从下面几件作品中,我们能够感受出克什米尔艺术风格的魅力。《绿度母坐像》(图34)是拉达克绘画中最美丽、最动人的作品之一。它们代表着拉达克“克什米尔风格”绘画所达到的最高境界。面部特征较玛囊寺的美丽菩萨更为夸张,重视面部五官的起伏变化,小巧而尖翘的下颌,外侧的眉毛眼角凸于脸外,美丽菩萨的面部特征少了一分圆润、多了几分妖娆。指尖细长有上卷的指尖肉,细腰丰乳,珠串饰物缀满全身,印度样式的沙丽服饰图案精细繁多,人物形体结构的明暗渲染技术已发展到了极限。肌肤的起伏采用“点染法”画成。相传在藏传佛教壁画中,此画法需以嘴润笔,用小笔着色,透明的植物颜色层层叠加而成,可见作者在绘制过程中花费的时间和精力。克什米尔风格的高峰期,在此被画上了句号。

寺院壁画中的天花板《骑射图》(见附图4)完全是波斯风格,连珠纹中是骑马狩猎男子和舞蹈女子的形象。男子的着装是十分明显的波斯风格,天女形象亦是长颈、细腰、丰乳肥臀的典型特征。与4世纪叙利亚织锦上的连珠骑猎纹图案相似。连珠纹又称联珠纹、连珠、圈带纹,是古波斯萨珊王朝最为流行的花纹。在萨珊风格织物中,以对兽或对鸟图案母题为主,而以各种圆和椭圆的连珠作为图案装饰主题。连珠纹图案于5~7世纪之间沿丝绸之路从西亚、中亚传入我国,在中国的唐锦中成为数量最多,而且具有时代特色的纹饰。

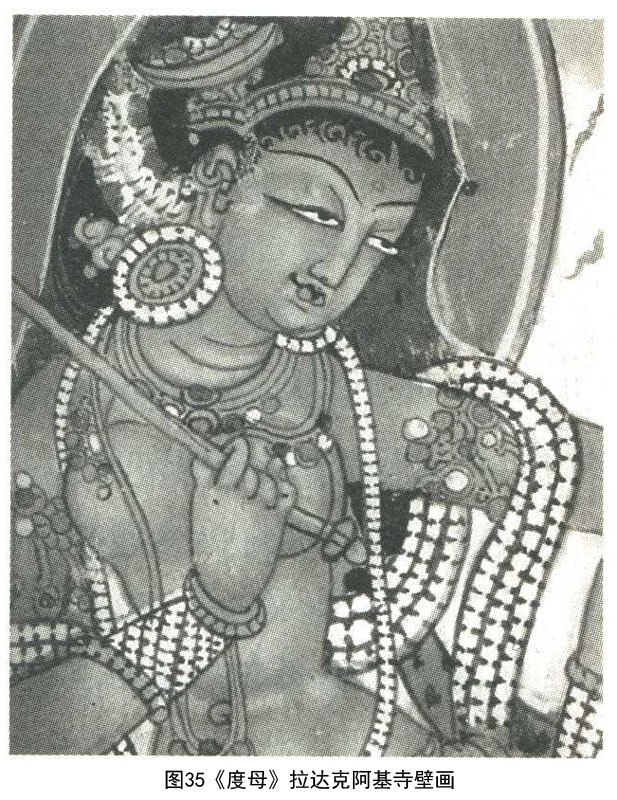

《度母》(图35),人物在一个近乎正圆的背光当中,背光的外白内黄是为了表现光的明暗变化,蹄形头光,上身赤裸修长而丰圆,淡红色的渲染非常有效地表现了身体的起伏。两个乳房朝不同的方向,右边的一个有清晰的边缘线,是正面的。左边一个仅外侧有边缘线,内侧用渲染表现立体,画出了两乳的不同角度的透视变化,具有非图案化的、希腊式的、传统写实的表现特征。菩萨头上饰满华美珠宝的发冠,具有印度特征的“沙丽”从头顶披至背后。向上弯曲适于圆形构图的莲花座,莲瓣尖而鼓圆。而寺院内墙浓烈的色彩,如红色、蓝色和黑色又表现出中亚和阿富汗风格;有些绘制在黑背景上的暗红色的神像又来自尼泊尔;还有表现克什米尔风格的绿度母等,完全是国际化风格。这些风格的混合传达出丝绸之路对沿途文化及艺术的巨大影响。

拉达克岩彩艺术融古希腊、波斯、印度以及藏传佛教等多种艺术因子为一体,使其具有国际化艺术样式的典型特征。难怪于小冬先生会发出这样的感叹:

“庆幸的是象泉河流域的阿里文化遗迹毕竟在国土之内,由国内专家的实地考察论证,使近年来古格的文化研究取得了重大的进展。相比之下,拉达克的研究却不容乐观。拉达克早已孤立于近代西藏的历史和文化体系之外,如远离文化母体的历史弃儿,成为名副其实的文化孤岛。现在的拉达克又被划归印度实际控制的克什米尔地区,早已不在中国的版图之内;因此,拉达克的历史更加扑朔迷离,美术史上的断裂点同样无法补接。”

2.印度岩彩壁画艺术

(1)人文地理

印度位于亚洲南部,是南亚次大陆最大的国家,与巴基斯坦、中国、尼泊尔、缅甸和孟加拉国为邻,濒临阿拉伯海,海岸线长5560千米。印度全境分为德干高原、中央高原、平原及喜马拉雅山区等三个自然地理区。“印度”这一名称来源于梵语名词“Sindhu”,原指印度河(Indus River)及其印度河流域。古代波斯人称之为“Hindu”,希腊人称“Indus”。印度人自称为“婆罗多(Bharata)”,即神话传说中的国王婆罗多的国土(Bharatavarsh)的简称。中国汉代史籍把印度称为“身毒”、“天竺”等,唐高僧玄奘在《大唐西域记》中根据正音译为“印度”。西方人通用名称India,一直沿用至今。

印度的大部分地区属于热带季风气候,气候炎热,因此古代印度人有落体习俗、沐浴仪式、静坐、苦行(梵语“Tapa”,原意为热)、穴居和森林玄学的出世思想。也正是在这片炎热、富饶的土地上,产生了瑰丽、幽深、玄奥的印度艺术。

(2)印度岩彩壁画艺术的文化溯源

印度文明起源于公元前3000年前后的南亚次大陆西北部印度河流域,既是古代四大文明——印度河文明发祥地,又是佛教、印度教等宗教的发源地。公元前3世纪以后,相继出现了囊括全区大部分版图的4个统一的国家,即孔雀王朝[2]、笈多王朝[3]、德里苏丹国[4]和莫卧儿王朝[5]。在这一过程里,南亚一直是世界上最富饶的地区之一,农业、手工业、交通运输业以及各种形式的文化艺术均达到了较高的水平。公元前14世纪,原居住在中亚的雅利安人征服了当地土著人进入南亚次大陆。经过600年的生息繁衍,开始形成以人种和不同社会分工为基础的种姓制度。约公元前1500~前800年,印度文明的中心逐渐向东转移到恒河流域,以恒河为中心发展成为多宗教、多民族的印度文化。公元前4世纪,崛起的孔雀王朝开始统一印度次大陆;随后政权强大的阿育王统治时期开疆拓土,佛教兴盛并开始向外传播。自11世纪起,位于西北的穆斯林民族不断入侵开始长期统治印度。1526年建立莫卧儿帝国,成为当时世界强国之一。1757年印度沦为英国的殖民地,1849年英国占领整个印度。

印度是一个多民族的国家,素有“人种博物馆”之称。印度各民族大多是澳大利亚人种、高加索人种、蒙古人种、尼格罗人种的混血后裔。在长期的民族融合中,达罗毗荼文化与雅利安文化相互渗透,共同构成了印度文化的主体。

印度民族众多,语言不同,风俗各异,宗教纷繁。印度本土兴起的三大宗教——印度教[6](Hinduism)、佛教(Buddhism)和耆那教[7](Jainism)都先后渗透了宇宙生命崇拜的精神。印度教作为印度的文化正统,最虔诚地奉行宇宙生命的宗旨,而佛教与耆那教也吸收了宇宙生命崇拜的观念,逐渐被印度教同化。因此,印度文化的形态极其复杂多样。有意思的是,印度文化却始终保持着印度本土文化精神的延续性和统一性。相对独立的地理环境,印度农耕社会自给自足的经济结构,根植于农耕文化传统的生命崇拜和自然崇拜的精神,恐怕是印度文化多样统一的内在原因。经过超验哲学[8]的抽象化和宇宙化,逐渐升华为超验哲学本体意义上的宇宙生命崇拜,形成了印度文化的本质和核心。

富庶的恒河平原,人口稠密,历来是印度政治、经济和文化的中心,出现过许多历史名城和宗教圣地。

印度佛教石窟,是南亚次大陆佛教文化和艺术的主要遗迹之一。凿石开窟约开始于公元前3世纪中叶,至7~8世纪逐渐衰微。除印度比哈尔邦巴拉巴尔山区有一组最早的石窟群外,印度中部文迪亚山脉以南灌木丛生、丘陵连绵的德干高原,最适合开凿石窟。因此,大多数印度石窟均主要分布于文迪亚山脉和德干高原一带,其中重要代表有巴查、卡尔利、纳西克、阿旃陀等。大致可分为早期佛教石窟(公元前3世纪~公元3世纪)和笈多王朝时期石窟(4~7世纪)两大时期。印度艺术的两大宝库阿旃托石窟和埃洛拉石窟便在这群山环抱之中。

印度最早的石窟是比哈尔邦格雅城北的巴拉巴尔石窟群,开凿年代约在公元前3世纪的孔雀王朝时代,以洛马沙梨西石窟为代表。最初洛马沙梨西窟为单穴一门的仿木构形制,高仅4米,石窟为椭圆形的单人修行之处。其门面完全按当时木构僧舍凿刻,在拱形门楣上加以茅棚式顶、柱、梁、檩、椽皆无遗漏,门楣还刻有一道以群象礼拜佛塔(窣堵婆)为题材的装饰浮雕。它的凿石技术和精心修饰代表着印度石窟艺术传统的开端,直接影响于日后的石窟。[9]

随着经济文化和佛教的发展,石窟建筑规模越来越大,逐渐形成了“佛殿”和“经堂”式石窟两种主要形制。佛殿为僧徒拜佛的圣所,主体为一长方形拱顶殿堂,殿内正中设一窣堵婆,内藏佛骨。佛寺或僧房式石窟,为僧徒住所,中心为一方形大厅,周围开凿供僧人居住的石室,厅内中央正对大门处设一佛堂。多数重要石窟都兼有佛殿和僧房两种形制。

最早的佛殿式石窟代表是孟买东南的巴查。该窟既有佛殿也有僧房,大约开凿于公元前2世纪初。殿堂高约8米,宽9米,进深21米,门面高10米,殿内排列4米高的八角形石柱27根,上承茅棚式拱顶;殿堂终端呈半圆形,正中立佛塔,其结构仍多沿袭木构寺庙。

1世纪前后,印度石窟逐渐放弃仿木结构而自成一体,其杰出代表就是卡尔利石窟的大佛殿。卡尔利石窟位于孟买东南部,大佛殿高13.7米,进深37.9米,宽13.9米,全殿由中堂和两个侧室组成,以列柱间隔,中堂宽8米,是主要部分。两边列柱高5.4米,下有鼓形柱础,上有莲花形柱头,其上刻跪象、跃马和骑手的雕像,上承高8.3米的券顶。中堂终端正中立窣堵婆,上竖一木制伞盖。门面为石刻结构,门前立双石柱,莲花形柱头上雕刻有四狮连体立像,四狮之上可能还承一铜制法轮,但今已不存。大门与殿堂之间为门廊,高18米,三面遍布浮雕,两壁基部雕出群象顶托之状,装饰极为富丽精美。

笈多王朝时期佛教石窟的主要代表是阿旃陀石窟,其早期佛教石窟属小乘佛教,笈多时期则属大乘佛教,形制上基本为佛殿、僧房两大类,但雕刻更为精细,装饰更为华美,且多施彩绘壁画。

阿旃陀石窟的笈多时期作品中,以第19号窟的佛殿建筑最为卓越,其中堂两边列柱和柱上斗拱,皆饰以图案、花草纹样和人物浮雕,堂内正中的佛塔和门面的窗、门两边及周围墙面遍设大小神龛,内刻佛像或菩萨像,细部以各类花草图案装饰。第19号窟不仅以建筑优美著称,而且以其千姿百态的佛像雕刻,标志着笈多王朝时期佛教艺术的发达。

(3)佛国览胜——阿旃陀石窟岩彩壁画艺术

阿旃陀石窟(Ajanta Caves)是印度的1200多处石窟中,最伟大的佛教艺术的宝库,与中国的敦煌石窟同样驰名世界。

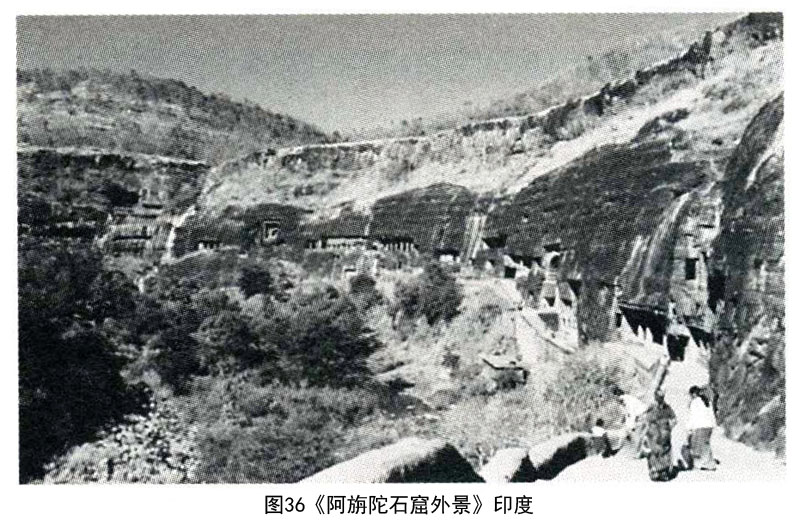

阿旃陀石窟位于印度德干高原的马哈拉施特拉邦重镇——奥兰加巴德县阿旃陀村的瓦古尔纳河谷(Aurangabad)西北约106千米处,开凿有大大小小29个作为佛殿、僧房的石窟群。这些石窟错落有致地沿着高约76米的多孔火山玄武岩壁,从东到西蜿蜒排列长达550米。黑色的岩石叠岭连嶂,暗黄色的土壤掩映在茂林清流之间,闲旷幽邃的景色是出家僧人雨季修行、静坐的理想之地。约从公元前1~7世纪,石窟营建达七百余年(图36)。

“阿旃陀”一词源于梵语“阿谨提那”,意为“无想”。全部石窟29座,从建筑形式上基本分为支提与毗诃罗两类。第9、10、19和26窟为支提,其余25座为毗诃罗。支提窟形制是当中置天然岩凿窣堵婆,内殿四周建造列柱。毗诃罗内部陈设简单,有石床、石枕和佛龛。石窟内有精美的壁画和精工细凿的雕刻。

公元前7世纪初,中国高僧唐玄奘在《大唐西域记》第11卷中曾记载过,马哈拉施特拉的阿折罗伽蓝:“基于幽谷,高堂速宇,疏崖枕峰,重阁层台。”后来随着佛教在印度本土的衰退而逐渐被废弃,昔日香客络绎不绝的佛国圣地慢慢淡出人们的视野,湮没在荒草丛生之中。

1819年,马德拉斯军团的英军士兵在当地牧童的带领下,去探看追猎的“虎穴”时,进入了人迹罕至的阿旃陀深谷峭壁之中,拨开荆棘荒草时惊奇地发现了雕镂着佛像、绘制着精美壁画的岩洞。宝库在沉寂千年之后被幸运地发现。

英国和印度画家慕名纷至沓来临摹阿旃陀壁画,引起了19世纪的旅行家、学者、艺术家的欣赏与好奇,并且有意识地临摹这些绘画。为此,英印政府专门组织了保护委员会,并派画家罗伯特·基尔于1844年来到这里。基尔在此一待就是27年。他在这里不仅对遗址进行了精心的保护,并且还对壁画作了精确的临摹。然而,这些临摹作品,1866年在锡德纳姆水晶宫做短期展出时,毁于一场大火。为了把精美的阿旃陀壁画保存下来留给子孙后代,基尔从头再来,不知疲倦地复制阿旃陀的壁画,直到生命的最后一刻。几年之后,约翰·格里菲斯领着一批孟买美术学院的学生来临摹壁画。然而历史往往有惊人的相似之处。1885年,这批作品在伦敦南肯辛顿博物馆展出时又毁于一场大火。最终格里菲斯的学生在1896~1897年,出版了两部《阿旃陀石窟的佛教绘画》临摹作品集。

随着阿旃陀石窟重见天日,使人们目睹了古代印度人超凡脱俗的壁画艺术,印度绘画的历史有了丰富的内容可以描述。这从中亚到中国,再现东南亚佛教绘画艺术均可找到一脉相承的源流。

2世纪左右,阿旃陀前期洞窟开凿结束。大约经过300年的沉寂,在5世纪再次开凿。阿旃陀的石窟在笈多王朝的统治下,佛教进入大乘佛教时期,迎来了鼎盛期。笈多王朝始于320年前后,由东印度诸侯之一旃陀罗·笈多一世统治。4世纪末,该王朝成为统治印度北部至德干高原的大帝国。

古典时期笈多绘画的特征是对人体的性感描绘,人物和场面紧密结合,构图紧凑,充满了蓬勃的生命力;画面上出现的大量的现实生活场景,说明为宗教服务的绘画艺术已出现世俗化倾向。各壁画间没有间隔,连成一片,讲述了众多的故事。画中所描绘的众多妇女形象,体态丰满,姿态优雅,形象高贵典雅,反映了印度古典艺术的美学思想。

阿旃陀石窟中的壁画是印度佛教美术的顶峰,是佛教壁画的典范。壁画内容多描绘了释迦牟尼佛的生平故事和当时印度社会生活和宫廷生活等情景,包括山林、田舍、战争、乐舞以及劳动人民狩猎、畜牧、生产等场面,十分丰富。其壁画质量之高、数量之多是印度次大陆其他壁画所无法比拟的(图37)。

阿旃陀壁画保留最多的有第1号、2号、16号、17号僧院窟。这些壁画生动再现了笈多王朝的宫廷生活。壁画按照时代风格可分为早、中、晚3个时期。早期壁画构图多为横幅长条形,人物造型、表现技法较之同时代的其他遗迹中的佛教艺术,有明显的进步。如第9窟残存有佛传故事和佛本生故事,线条柔和纯朴;第10窟有索姆、六牙白象本生和礼拜菩提树等画面,运笔大胆,风格豪放。中期壁画正值笈多王朝文化艺术的鼎盛时期,画面构图壮阔繁密,布局紧凑和谐,作风沉着老练,色彩典丽,富有抒情趣味,能注重人物的神情刻画和意境的表达,人物描绘手法精细,注重姿态的变化,其中对妇女的描绘均风姿绰约、艳丽动人。其代表作有第17窟的《狮子国登陆图》和《佛说法图》及《太子与嫔妃劝酒图》,第16窟的佛传故事等。另外,各窟的装饰壁画,如卷云、蔓草、莲花及小动物等,均设计巧妙,想象丰富,色彩鲜艳,对比强烈。到了晚期,壁画创作在艺术上更臻完善。此时壁画构图宏大庄重,整体感强,线条稳健,色彩典丽,讲求透视,画面景物立体感有所加强,人物装饰更加华美,为阿旃陀石窟壁画艺术的最佳典范。

第1窟内壁阿旃陀石窟画面的幅度皆较大,最著名的是《持青莲菩萨像》,菩萨神情庄严,头戴宝冠,肌肉匀称。窟内前壁的《波斯使节来朝图》,反映了印度和波斯通好的场面。该窟中的《灌顶图》、《尸毗王本生图》和《降魔图》,也都是十分精彩之作。壁画中佛陀、王者、僧侣、隐士、商人、士兵、乐师、舞女纷纷登场,天神、天女、精灵、妖魔穿插其间,大象、牛、马、猴子、鹿、羚羊、鹅、孔雀在热带森林中徜徉,半人半鸟的乐神紧那罗(Kinnara),牛头鱼尾的怪兽点缀着茂树繁花,天国与人间接壤,幻想与现实交融,精神与肉体并重,宗教与世俗相伴,瑰丽而神奇丰饶。

根据印度传统美学的标准,阿旃陀后期壁画的许多佳作都属于“味画”即情感的描绘。在《舞论》列举的戏剧的总体审美情感基调——艳情、滑稽、悲悯、暴戾、英勇、恐怖、厌恶、奇异八种“味”中,“艳情味”与“悲悯味”似乎是阿旃陀后期壁画的两种主导的审美情感基调。阿旃陀后期壁画的“艳情味”主要表现眷恋世俗的情感,“悲悯味”主要表现皈依宗教的情感。眷恋世俗与皈依宗教两种矛盾的情感往往纠缠在一起,构成了阿旃陀后期壁画的独特魅力。

第2窟前廊壁上与藻井等处以及洞内左右的小佛龛壁画尤引人注意。右龛以山岳为背景,塑造了妇女和儿童的形象,左龛的重层室内,奴婢们簇拥着一位贵妇人,人物颇为写实。另外,四周墙壁上的“鹿王本生”、“摩耶夫人(图38)之梦”等佛教故事,情节曲折,内容更为广泛。

阿旃陀第1、2两窟的壁画年代较晚,约作于500~650年间,风格已从古典主义的高贵、单纯、宁静、典雅逐渐转向巴洛克的豪华、繁缛、激动、夸张,肉体美超过了精神美,“艳情味”掩盖了“悲悯味”。

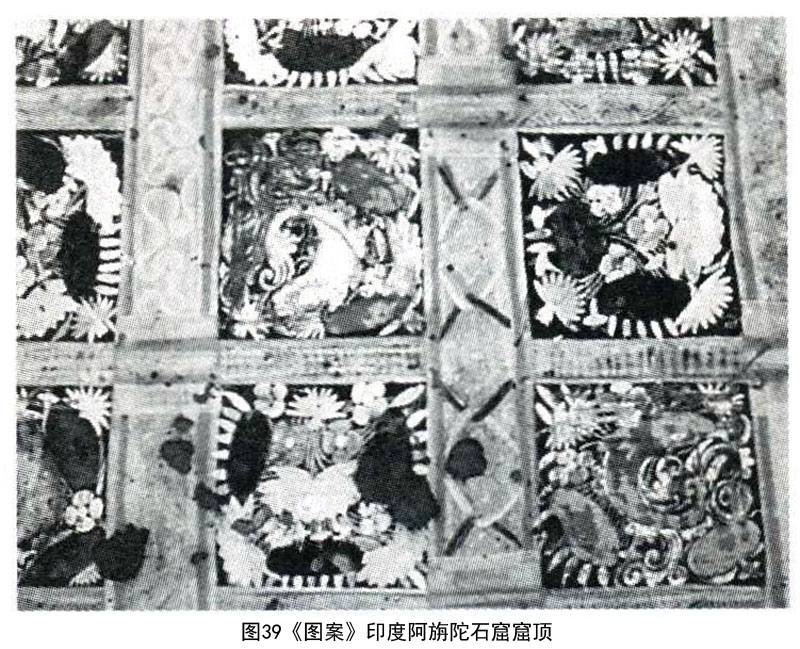

第16、17两窟的壁画年代较早,约作于475~500年间,风格处于笈多时代古典主义艺术的盛期,高贵单纯的造型与华丽繁复的装饰,宁静的精神美与活泼的肉体美,皈依宗教的“悲悯昧”与眷恋世俗的“艳情味”,还保持着古典主义的微妙的平衡。第16窟壁画暗色调居多,暗褐色占支配地位。第16窟回廊左壁两间小室上方的壁画《难陀出家》(Conversion of Nanda),约作于475年左右,描绘佛陀回乡劝诱他的同父异母兄弟难陀(Nanda)出家皈依佛教的故事。壁画采用一图数景的连续性叙事方式展开,其中一景中难陀坐在地上歪着头,表示他正在被剃度(壁画顶部破损,可能曾画有一个理发师)。右边另一景是一座圆柱凉亭,是乔达摩出家修道时他妻子的悲哀神情画面,坐在一群比丘中愁眉苦脸的乔达摩,因为恋恋不舍他新婚燕尔的美丽妻子。乔达摩出家修道后,妻子耶输陀罗斜坐在椅子上,微微低头,忧伤欲绝、痛不欲生的神情活现于画面。在16窟的外面,有一条小路,是在岩石上凿成的,从石阶下去有一门,门外两旁各有一只用黑石雕成的大象守门,再往前就是巴哥拉河岸。据说,唐朝玄奘法师在638年曾航行到此登岸,访问阿旃陀石窟。在第17窟里“佛在兜率天宫说法”一画,生动地描绘了众多善男信女骑马、乘车从各个地方赶来集中精力听讲的情景(在我国新疆龟兹石窟中有许多这样的壁画内容)。画中人物表情各异,不同的坐骑也表现得生动逼真。与墙上绘画不同的是,天花板上大多是装饰性图案:有几何图形、花卉、飞天、鸟兽、植物,成组成群。色彩变化丰寓,笔触大胆简练,寥寥数笔就勾画出了菊花、白鹅等图案(图39)。

《因陀罗与天女》描绘吠陀主神因陀罗(帝释天)在一群天女、乐师簇拥下飞翔云间。云层以程序化线条勾勒,略加渲染。半裸的因陀罗身材高大,头戴宝冠,帝王装束,肤色白皙,仪态骄矜,腰悬金刚杵和佩刀。因陀罗身姿呈女性化三屈式,前倾的头部和腰部,弯曲的双腿,向后飘荡的围腰布、缎带和珠宝饰物,都表示他向前飞行的动态。他身边两个容貌艳丽的裸体天女,一个肤色青灰,一个肤色棕红,手持铙钹奏乐飞舞。这支天国乐队还包括一个转身吹笛的天女和两个肩扛乐器的乐师。仙乐风飘,流云追逐,壁画充满了飞动的节奏。

乐师乾闼婆(Gandharva)与天女阿布萨罗(Apsara)在印度艺术中经常以成对飞天的形式出现,这与中国石窟中的飞天不同。印度的飞天虽然在印度雕刻中也不乏带有翅膀或飘带的形象,但阿旃陀壁画的飞天却没有类似中国石窟壁画的飞天那种长长的飘带,而主要是通过身体四肢弯曲的动态,借助于衣饰特别是沉重的珠宝饰物的大幅度摇摆来表现飞翔的迅速,缺少轻盈感,显得较为厚重。《乾闼婆与天女礼佛》中的一对飞天在茂叶繁花间结伴飞行。乾闼婆斜挎佩剑,合掌礼拜;天女手抚他的肩膀,也低头弯身向前。当然,在第16、17两窟的壁画中亦有矫饰主义的迹象,在第1、2两窟的壁画中亦有古典主义的杰作(图40)。

阿旃陀石窟集印度古代建筑、雕刻和绘画之大成于一体。它虽然取材于佛的生平事迹,但却如实地反映了当时印度古代宫廷生活和社会风貌。其技法是先用牛粪、黏土和矿石粉、糯米碾碎的粉末搅拌成浆刷在墙上,填满岩石的细孔,盖住凿痕(称为粗粒层),再在上面涂上一层薄薄的绿土或石灰层(白灰层)。壁画的媒介通常是树胶或动物胶调和,一般在底子干燥后,先用红赭石勾描出很浅的底纹线,接着用亚麻油或胶调混合浅灰绿色染结构。再用深色染头发等较暗的部分,之后用棕色、暗红色或黑色线条勾勒轮廓,确定细部,最后以光滑的石头或贝壳磨光岩彩画面,使之亮丽生辉。由于印度画家使用的石灰层含水量较大,可以使底子保存较长时间的潮湿。因此,石窟壁画中也有近似湿壁画的视觉效果。

印度石窟壁画的颜料主要为当地火山石矿物颜料,包括深浅不同的赭石(赤铁矿)、石绿(绿铜矿)、朱砂、石灰白、紫色、群青(青金石),以及泥性颜料土绿、土黄、土红等(当地的泥土)。使用的有机颜料是“灯烟黑(类似中国的墨)”。

古代印度《画经》提到绘画有8种属性,即位置、比例、空间、优美、清晰、似、减少、增加,也涉及绘画的构图要素、审美特征、写实性和立体感。《画经》同时提到与中国相关的“六支”,[10]强调线条的塑造性,指出可以通过几种方式,即沿着轮廓画交叉线,用晕染或点斑点,赋予线条塑造体积的凹凸感的性质。

阿旃陀壁画属于以线条造型为主的东方绘画体系,但似乎比一般东方绘画更注重立体感的表现。按照印度古代经典《楞伽》中的术语,阿旃陀壁画的绘画技法大体可分为两种:一种是“平面法”(平面性),即在人物、动物或花卉等形象的轮廓线内填充平涂的色彩,色调统一而线条醒目,平面装饰感较强;另一种是“凹凸法”(立体感较强),即在形象的轮廓线内通过深浅不同的色彩晕染等方式,构成色调层次的明暗变化,产生浮雕式凹凸的立体感。在《毗湿奴最上法》的《画经》中曾提及运用凹凸法的4种具体方式:①“叶筋法”,即沿着轮廓线画一些类似叶筋的交叉线条。②“高光法”,一般是在晕染的人物面部加白色高光,高光主要加在额头、眉际、眼睑、鼻梁、嘴唇、下巴、耳郭等凸出部位,眼白亦以白色涂亮,金属、珍珠、宝石等饰物也用白色提示(见附图5)。③“斑点法”,即在轮廓线内点许多深色斑点,赋予线条塑造体积感的凹凸性质,如第1窟壁画《摩诃贾纳卡本生》中王宫的红漆圆柱两侧颜色深暗,中间逐渐明亮,浅黄色柱头的轮廓线内以深蓝色斑点点出石雕柱头的凹凸和质感。④“晕染法”,即在轮廓线内边缘部分施以较深的色彩,逐渐向内晕染,变成较浅的颜色,形成圆凸的感觉,既包括深浅色彩渐变的晕染,也包括深浅不同的平涂色块的强烈对比,还包括以深色的背景衬托浅色的前景主体形象或浅色的背景衬托深色的前景主体形象等。例如,阿旃陀第1窟右壁左侧的壁画《宫中王后》,约作于6世纪末,壁画中间坐垫上几乎全裸的王后和她身边环侍的半裸的宫女们,裸露的肌肤以深暗的棕红色从轮线边缘向内逐渐晕染,淡化为明亮的浅棕色或肉色,面颊、乳房、小腹和四肢圆润凸起,额头、眉际、鼻梁、下唇、下巴和耳郭以高光提示,各种珠宝饰物、王后腰带上镶嵌的宝石和透明纱裙的衣纹也以高光加亮,整幅壁画的色调、明暗、笔触、肌理都类似西方油画的效果。印度绘画的“凹凸法”与西方绘画的“明暗法”虽然都属于表现立体感的画法,但西方的明暗法通常有一个固定的光源,物体各个体面因受光或背光程度不同而产生各种微妙的明暗变化,而印度的凹凸法不受任何固定光源影响,根据画面结构需要画出凹凸感。

阿旃陀壁画的凹凸法不仅用于人物,而且用于动物、花卉、山石、建筑等。第17窟壁画《马特里普沙卡本生》中的大象,《金鹿本生》和《苏塔索马本生》中的鹿,《金鹅本生》中的鹅,《猴王本生》(图41)中的猴子,《马希沙本生》中的水牛,以及散见于各窟其他壁画中的大象、马、猴子、孔雀等等,都是以凹凸晕染法表现立体感,而且这些动物晕染的笔触一般不像人体肌肤那样柔润细腻,往往具有不同动物的皮毛的质感。阿旃陀壁画中以凹凸晕染法所画的花卉,常见于装饰石窟的藻井图案。第17窟门廊的藻井,第1、2窟前室的藻井,都画有很多不完全对称的花卉图案。那些白色、粉红色、浅蓝色的花朵和果实,边缘颜色略深,中间转为浅淡或纯白,在深绿或深红底子衬托下灿然浮凸出来。

著名学者王镛先生就认为阿旃陀壁画和世界上任何伟大的艺术一样,有非常独到的特征,这与印度传统美学思想的孕育分不开,从吠陀时代开始发展形成的美学思想,在阿旃陀开出了“灿烂的理想之花”。

印度是个充满浪漫瑰丽神话的国度,每个节日、每种事物,似乎都沾上神的灵气。自然界万事万物,人类创造的精神与物质文明,都是神赐予的。因此,绘画艺术成为表现这一理念的最重要的载体。

印度艺术的造型特征,体现着印度文化多样统一的特性,反映着印度丰富深奥的宗教与哲学思想,渗透了宇宙生命崇拜的传统精神,是印度文化本质的精确反映。

象征主义(Symbolism)是印度艺术最显著的特征。印度艺术主要用于宗教信仰与哲学观念的图解,作为祭祀礼拜或沉思静虑(禅定)的对象,是超越尘世获得灵魂解脱和涅槃的辅助手段。通常借助于人、动物、植物等自然的形式,或加以超自然的夸张变形,创造宇宙生命的幻象,力图给抽象的形而上学观念以具体的形象,给无形的宇宙生命以有形的表现,带有神秘主义的宇宙仪式。

印度人并不像西方人那样把人看做宇宙的中心、自然的主宰,而是把人看做沉浸在宇宙生命的永恒流动之中的自然的一部分,与自然存在的一切生命形态具有血缘关系。这种对待所有生灵的特殊亲密感使印度艺术擅长刻画一切物种,人的形象往往借鉴动物、植物的造型:男性人体一般胸宽腰细有如狮子,女性人体柔美圆润的曲线似乎从藤蔓、花卉、果实中汲取了灵感。为了表现诸神的超人性质,印度艺术特别是印度教壁画中出现了大量多面多臂、半人半兽、半男半女的奇特怪诞的造型,象征着宇宙生命的各个不同侧面。印度艺术还经常采用人体自由的动态与舞蹈的韵律,表现宇宙生命运动的活力与神秘的节奏(图42)。甚至卡朱拉霍神庙外壁男女爱侣交媾的雕像也是宇宙阴阳合一的隐喻。

在壁画中,男女人物一般都佩戴着各种豪华的珠宝饰物。“装饰”(梵语Alankara,旧译“庄严”)在印度艺术中指附丽于建筑、雕塑、绘画的装饰纹样或图像。印度艺术的装饰往往富于象征主义意味,兼有图案与符号的双重功能,有些装饰纹样本身就是象征符号,诸如蔓草象征吉祥如意,莲花代表女性生殖能力,鳄鱼形怪兽摩卡罗暗示繁殖能力等等。在这种意义上,印度艺术装饰的繁缛象征着宇宙生命的繁盛。《持莲花菩萨》(图43)画风属于矫饰主义,介乎笈多古典主义与中世纪印度巴洛克风格之间。画面虽有某些剥落之处,但是与其他洞窟的壁画相比,它要完整得多,色彩也比较绚烂。画面中央为一持莲花菩萨像头上戴着缀有宝石与钻石的镂金尖顶宝冠,两眼垂视,面部造型近似笈多式佛像,表情宁静、悲悯而温柔。颈与手上佩戴着宝石项链、珍珠和臂钏手镯。右手以极其优雅的手势轻拈着一朵青莲花,左手提衣,妙相庄严,肌肤色泽匀称,线条柔美。菩萨的头向左侧垂顾,而右肩耸出,上身赤裸,下身裹着丝绸围腰布,条纹简朴,半裸的身体呈现三屈式动态。臀部扭向左侧,其扭动的身姿,富有女性美的特色,形成比较和缓的运动曲线。既显得婀娜多姿,又予人以沉思静虑之感。他身边一位肤色黝黑的半裸的公主,可能是他心爱的伴侣。周围的持拂尘者、紧那罗、爱侣、孔雀、猴子、棕榈、簇叶、山石,五彩斑斓,光怪陆离,构成了繁密幽深的背景,衬托得菩萨的形象格外丰满明丽。《持莲花菩萨》是符合印度传统绘画法则“六支”的“味画”的范例之一。这位菩萨的形象区别于他周围的各种形象,他那高大的身材、超常的比例,象征着超凡的精神。脸上流露出悲天悯人的表情,弓形的眉毛、低垂的眼睛,仿佛在沉思冥想。半裸的身体呈现女性化的优美的“三屈式”(也称“三段式”造型),右手拈着朵青莲花,手势轻倩秀雅。菩萨尊贵而慈悲的形象与画家心目中的意象相似,对比鲜明而协调的色彩也颇具匠心。这幅壁画的审美情感基调是“悲悯味”与“艳情味”的调和或折中,背景中半裸的公主、成对的爱侣和成双的孔雀,渲染着“艳情味”的缠绵悱恻的抒情气氛,映衬着菩萨半精神半肉感的形象,即一半是温馨的怜悯,一半是依恋的感伤。

印度艺术的人物造型一般都遵循某些固定的程序,绘画的人物形象往往极其夸张地描绘丰乳圆臀的女性,姿态与手势派生于舞蹈语汇或禅定姿势。佛像或神像的立姿、坐姿特别是从舞蹈手势语汇中提炼出来的程序化的符号,具有特定的象征含义。壁画中的“三屈式”(图44),已成为印度艺术女性美的规范。这一造型样式对中国石窟壁画造型的影响颇为深刻。

“在印度艺术中两种极端相反的东西往往奇怪地结合在一起,这取决于印度文化的矛盾互补的特性:既虔信宗教又眷恋世俗,既寻求解脱又执著人生,既崇尚精神又沉迷肉感,既敬重苦行又熏陶爱欲,最抽象的形而上学观念往往以最具体的自然主义形式来象征。只有深入理解印度文化的特性,理解印度宗教、哲学的奥义,才能准确把握印度艺术风格演变的脉络,才能把握其艺术的特质和精髓。”[11]

[1]克什米尔绘画风格:指公元最初的30年当中贵霜王朝时期兴起的犍陀罗风格的艺术与波斯传统艺术相结合在阿富汗的巴米扬地区最终形成的一种佛教艺术样式。

[2]孔雀王朝是古代印度摩揭陀国最著名的奴隶制王朝。阿育王在位期间,南亚次大陆除极南端一部分外,全部囊括在孔雀王朝的版图之内。首都为华氏城(今巴特那)。孔雀王朝作为印度第一个基本统一的政权,它的事业成为激励后世无数雄心勃勃的枭雄去奋斗的目标。

[3]中世纪统一印度的第一个封建王朝。疆域包括印度北部、中部及西部部分地区,首都为华氏城(今巴特那)。4世纪初北印度小国林立,摩揭陀国王旃陀罗·笈多一世(约320~330年在位)据华氏城为首都,建立笈多王朝。

[4]古尔王朝的苏丹穆罕默德于1206年遇刺身死,其国家分裂。而统治印度的总督顾特布·乌德·丁·艾贝克以德里为中心独立为苏丹,故称德里苏丹国家。德里苏丹国的统治阶级都是中亚来的伊斯兰教军事封建贵族,以突厥—阿富汗人“四十大家族”为核心,占有大量的军事采邑土地“伊克塔”,并依靠中亚外族雇佣军为统治支柱。对印度教封建主及各阶层广大居民采取敌对、歧视、迫害等高压统治政策,强征人头税及强迫改宗伊斯兰教,刺激了印度教各阶层的民族感情和宗教情绪。

[5]莫卧儿王朝(1526~1857年)是统治南亚次大陆绝大部分地区的伊斯兰教封建王朝。又名蒙兀儿王朝、莫卧儿帝国,是巴布尔建立的印度朝代。该帝国的官方语言是波斯语,但是统治者是有突厥血统的蒙古人,是帖木儿的后裔。

[6]印度教源于古印度韦陀教及婆罗门教,是世界主要宗教之一。它是存在于印度本土上的宗教、哲学、文化和社会习俗的综合称谓,它的信仰、哲学、伦理观点等复杂多样,甚至相互矛盾。印度的社会等级、集团和不同的文化阶层有着各自相异的信仰和实践。这种综合性、多样性使人们很难对印度教的信仰和特征作出公认、明确的定义。它拥有10.5亿信徒(1993年统计数),仅次于拥有15亿信徒的基督教和11亿信徒的伊斯兰教。

[7]耆那教是印度传统宗教之一,教徒总数约400万人,“耆那”一词原意为胜利者或修行完成的人。在汉译佛典中称为尼乾外道、无系外道、裸形外道、无惭外道或宿作因论等。印度有0.4%的居民信奉耆那教,该教弟子尊称创建者为伟大的英雄,即大雄。该教徒信仰是理性高于宗教,认为正确的信仰、知识、操行会导致解脱之路,进而达到灵魂的理想境界。该教是一种禁欲宗教,其教徒主要集中在西印度。耆那教徒不从事以屠宰为生的职业,也不从事农业。主要从事商业、贸易或工业。耆那教不讲究信神,但崇拜二十四祖。

[8]超验哲学认为,在有形的、变化的、杂多的现实世界背后,存在着无形的、不变的、唯一的宇宙精神“梵”(Brahman)。“梵”是宇宙生命的本原、宇宙统一的原理,多样化的现象世界仅仅是“梵”的虚幻的显现或外化。个体灵魂“我”(Atman)在本质上是与宇宙精神“梵”同一的终极实在。亲证“梵我同一”是印度人追求灵魂解脱的最高境界。

[9]王鏮.中外美术交流史[M].长沙:湖南教育出版社.1998年.

[10]“六支”是印度美学的重要理论,是指绘画的六个部分,即“情、形、量、美、似、色”。英国学者认为中国的“六法”源于印度的“六支”论。

[11]王庸.印度美术[M].北京:中国人民大学出版社,2010年.

丝绸之路的岩彩艺术/李洁著.-重庆: 西南师范大学出版社, 2012 ;