克孜尔石窟壁画艺术及其流失国外情况综述二

作者:巫新华 霍旭初

19世纪中叶后,西方列强在向外扩张瓜分殖民地之后,掀起了一股世界性的考古探险热潮。中国在腐朽的清王朝统治下,国力衰弱,危机四伏,社会停滞不前。随帝国主义军事、经济、文化侵略,西方探险队纷纷来到广袤的中国西部进行探险和考察活动。这些考察队文化背景不同、身份不同、目的不同,对待文物的态度也有所不同,但都程度不同地存在违背文物公德掠取文物的行为。因而,出现了中国文物大量流失国外的罕有的历史现象。

涉足新疆的外国考察队先后有俄国、英国、瑞典、德国、日本、法国的考察队。到克孜尔石窟考察和发掘的主要有俄国、日本和德国考察队。其中德国在克孜尔石窟活动时间长、剥取壁画数量多、搜集资料丰富。次之为日本考察队和俄国考察队。现分别介绍各考察队在克孜尔石窟的活动情况及以后对克孜尔石窟壁画研究的基本情况。

德国一共组织过四次考察队到新疆活动。第一次是1902年由德国著名画家、佛教美术家、柏林民俗学博物馆印度事物部主任阿尔伯特·格伦威德尔组建的“德国皇家吐鲁番考察队”,第一次考察队主要活动地区在吐鲁番。以后三次仍沿用“德国皇家吐鲁番考察队”的名义,但地域扩大到塔里木盆地北缘广大地区。

德国考察队是在欧洲一些国家在新疆取得触目考察收获的刺激下组建的。1890年—1895年法国人杜特雷依·德·兰斯在和田等地发现梵文写本等文物。1896年瑞典人斯文·赫定亦在和田发现了佛教壁画。重要的是,1896年俄国圣彼得堡俄国科学院的季米特里·克莱门茨在吐鲁番地区获得了重要的写本和壁画并拍摄了大量照片。格伦威德尔听到这些消息,很受震动。1899年格伦威德尔提出了组织考察队去新疆和中亚的要求。经过筹备,1902年8月格伦威德尔带领乔治·胡特和瑟奥多·巴图斯离开柏林,开始了第一次新疆考察。乔治·胡特是一位艺术史学家。瑟奥多·巴图斯是德国民俗博物馆的一名杂工,但他是德国探险队唯一全部参加四次探险活动的队员,且他是割取壁画的高手,没有他的技术,德国探险队不会得到那么多精美壁画等文物。1903年3月第一次“德国皇家吐鲁番考察队”考察结束,将一批吐鲁番地区文物掠往德国。

就在格伦威德尔在吐鲁番发掘时,欧洲东方学界发生了一件重大事件。1902年秋,在德国汉堡召开了第十三届国际东方学家代表大会,英国的斯坦因向大会报告了他在1900年5月至1901年7月第一次中亚探险的成果,并展示了他在和田掠得的文物。在斯坦因收获的刺激下,在各国东方学家积极要求下,随即成立了“中亚与远东历史、考古、语言、民俗考察国际协会”。该会的中央委员会设在俄国的圣彼得堡,由俄国的拉德罗夫和奥登堡负责。德国分会由皮歇尔领导。

格伦威德尔率领的第一次考察队回德国后,展示了所获得的吐鲁番文物,在德国立刻引起巨大轰动。从德国皇室到资本家及学术团体、教育机构纷纷要求进行再次考察。德国皇家为组织第二次考察捐赠大笔款项,德国军火大亨克虏伯也资助了大批经费。“中亚与远东历史、考古、语言、民俗考察国际协会”负责人皮歇尔和吕德斯更是主张趁热打铁,尽早组成新的考察队再一次赴新疆考察。

第二次考察队由于格伦威德尔身体不佳,皮歇尔决定由柏林人种学博物馆的东方学学者阿尔伯特·冯·勒柯克代理队长。1904年9月考察队离开柏林,11月考察队再到吐鲁番地区考察。成员有参加过第一次考察队的巴图斯。第二次考察队在吐鲁番继续发掘高昌故城并绘制测量图,在此地发现了有二十多种文字的各类文书。他们在胜金口、柏孜克里克、吐峪沟等石窟割取了大量的壁画。1905年8月勒柯克一行又去哈密考察,但收获不大。正当勒柯克准备去敦煌时,接到让他们于10月15日在喀什与格伦威德尔会合的电报。勒柯克无奈只好火速赶到喀什,但格伦威德尔在俄属中亚地区将行李丢失,耽误了时间,直到12月6日才赶到喀什。德国第二次考察队伴随着格伦威德尔与勒柯克矛盾的加深而结束。

格伦威德尔到达喀什的1905年12月6日标志着第三次考察的开始。这次考察队由四人组成,除了第二次考察队的勒柯克、巴图斯,新加入了格伦威德尔和波特,格伦威德尔自然成为第三次考察队的队长。1905年12月,考察队从喀什东进。1906年1月,到达巴楚的图木舒克,作了小规模的发掘后,就前往库车地区。在库车他们先考察库木吐喇石窟,后去森木塞姆石窟考察几日,最后到克孜尔石窟。这次考察队在库车地区活动共计四个多月,主要活动是在克孜尔石窟。格伦威德尔为了考察方便,将克孜尔石窟部分洞窟拟了名。命名的依据是洞窟壁画的某些特征或内容,因此拟名五花八门,很不科学。在克孜尔石窟考察期间,格伦威德尔集中精力临摹壁画、记录与考订壁画内容。而勒柯克携巴图斯在格伦威德尔无暇管束下,大肆割取壁画。尽管格伦威德尔反对割取壁画,并和勒柯克发生矛盾甚至冲突,但勒柯克仍我行我素,肆无忌惮地割取了大量壁画。克孜尔石窟考察结束后,考察队前往库尔勒和焉耆之间的肖尔楚克(即七个星遗址)活动。1906年6月勒柯克因所患的痢疾日趋严重,不得不提前回国。勒柯克取道印度,于1907年1月回到柏林。勒柯克走后,格伦威德尔率领波特和巴图斯前往吐鲁番和哈密又进行了9个月的考察和发掘,又发现了大量的壁画、雕塑、写本等文物。1907年6月格伦威德尔等回到柏林,第三次考察宣告结束。

6年以后,即1913年4月,德国又组织了第四次“皇家吐鲁番考察队”。这次考察队由勒柯克率领,成员有参加过三次考察的巴图斯。在勒柯克准备这次考察时,中国的清王朝覆灭,新疆政局处在动荡之中,德国当局警告勒柯克不要前往中国。但库车等地的精美壁画和文物的诱惑,使勒柯克和巴图斯签下生死状,决心不计后果地要铤而走险。这次考察主要在库车地区,除了克孜尔石窟外,还到苏巴什、森木塞姆和玛扎伯哈等地考察、发掘和割取壁画。这次考察的重点仍在克孜尔石窟。由于没有格伦威德尔的约束,他们更是肆无忌惮地割取壁画。结束库车地区考察后,勒柯克等再到巴楚的图木舒克发掘。由于国际形势紧张,第一次世界大战即将爆发,加上在新疆遇到种种困难,勒柯克率领的考察队不得不匆匆撤离新疆,于1914年5月回到柏林。至此,德国“皇家吐鲁番考察队”的四次新疆考察活动全部结束。

德国“皇家吐鲁番考察队”的四次考察,从新疆掠取了大量文物,第一次考察队运到柏林共计46箱,每箱约37.5公斤。第二次运到柏林共计103箱,每箱约100公斤—160公斤不等。第三次运到柏林共计128箱,每箱约70公斤—80公斤不等。第四次运到柏林共计156箱,每箱约70公斤—80公斤不等。四次合计为433箱,计3.5万多公斤。

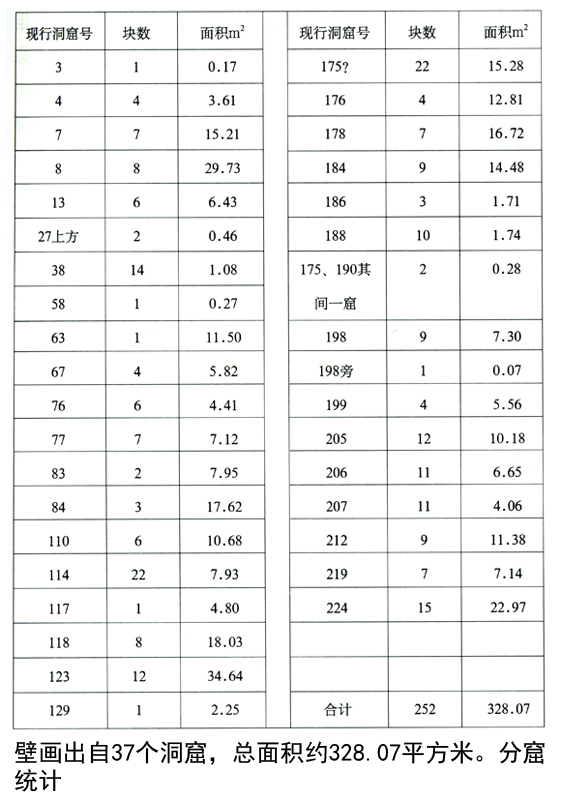

德国的四次“皇家吐鲁番考察队”,只有第三、四次考察队在克孜尔石窟活动。德国考察队究竟从克孜尔石窟割取了多少壁画?在割取时毁坏了多少壁画?在运往柏林的途中又毁坏了多少壁画?从德国有关方面已发表的材料里,均查不出来。20世纪20年代末,德国柏林民俗博物馆将一部分克孜尔石窟壁画作了拼合修整,并陆续公布、发表、展出。这些壁画出自37个洞窟,总面积约328.07平方米。分窟统计如下:

此表内的数据是1933年公布的,当时窟名使用的是德国考察队的拟名。本表是北京大学历史系考古实习组对照现行编号编制的。表中所列数据也存在很多不清楚的地方,如块数是指切割块数,还是整合后的幅数等。故此表仅能作为了解德国考察队工作情况的参考。此数据公布以后,许多论及克孜尔石窟流失德国的文章都在引用。久之就产生错觉,将德国的拼合修整的数字当作克孜尔石窟壁画流失的实际数字。1998年,德国柏林亚洲艺术博物馆向新疆龟兹石窟研究所提供了《德国柏林印度艺术博物馆馆藏395块克孜尔石窟壁画目录索引》和二百余张照片。这才比较清楚地知道了德国柏林印度艺术馆实际收藏的数字。

德国考察队在新疆的考察,不是严格意义上的考古。他们的考察是在与西方其他探险队激烈竞争的背景下开始的。他们见到俄国、英国、瑞典、日本等国的探险队纷纷从中亚、新疆获得大量文物,迫不及待地要马上行动,唯恐落后他人。格伦威德尔于1899年9月在一份备忘录上写道:“任何耽搁,都会加速这批无价的中亚文物的永久丢失。”德国还曾与俄国划分过发掘的范围,吐鲁番属于德国探险队,库车属于俄国探险队。但双方都没有遵守“协议”,俄国探险队插手了吐鲁番,而德国毫不客气地进入了库车。当勒柯克到达库车时,俄国人扬言要用武力赶走德国人。此外,英国、瑞典和法国等探险队都互探消息,争抢地盘,抢先发掘。当时新疆成为各探险队激烈角逐的舞台。在这种背景下,各个探险队不可能按严格的考古程序开展工作,他们的目标都是以获得“收集品”为主要目的,尽管各国探险队在发掘和搜集文物时的手段方法和掠夺破坏程度不同。

克孜尔石窟壁画掠到德国后,命运也是多舛的。开始新疆收集品收藏在柏林民俗博物馆的印度部。20世纪20年代,德国民俗博物馆为了出版壁画图录,募集资金,将部分新疆壁画和雕塑进行义卖。义卖了多少,卖给谁等都不是很清楚。这些壁画和雕塑有一部分辗转流散到德国以外,现在知道有部分克孜尔壁画收藏在美国,其中收藏比较多的是史密森学会所属的华盛顿弗里尔艺术馆。第二次世界大战期间,民俗博物馆将部分新疆收集品分散在各地,但牢牢镶嵌在博物馆墙上的克孜尔和吐鲁番精品壁画和复原的克孜尔76窟,因无法移动而在轰炸中化为灰烬。从1943年11月至1945年1月柏林民俗博物馆遭受盟军轰炸机的袭击不下7次,民俗博物馆成为一片瓦砾。第二次世界大战新疆壁画损失约40%。其余60%在轰炸之前就转移到地堡或矿井中,因而被保存下来。战后,分散各地的壁画陆续运回柏林。1963年柏林民俗博物馆设立“印度艺术部”,新疆壁画都集中在该部。1971年在“印度艺术部”的基础上,扩大成立了独立的“印度艺术博物馆”

从1906年起,格伦威德尔和勒柯克陆续发表在新疆的考察报告和对收集品的研究成果。1906年格伦威德尔关于第一次考察的《1902—1903年亦都护城及周边地区的考古工作报告》在慕尼黑出版。1909年勒柯克关于第二次考察的《普鲁士皇家第一次(即德国第二次)新疆吐鲁番考察队的缘起、行程和收获》发表在《英国皇家亚洲学会会刊》上。1912年格伦威德尔《中国突厥故地的古代佛寺》在柏林出版。1913年勒柯克编印的大型图录《高昌——普鲁士第一次吐鲁番考察队重大发现品图录》在柏林出版。格伦威德尔另一部研究报告《古代库车》于1920年在柏林出版。勒柯克于1925年发表了《中亚艺术文化史图说》。勒柯克第二、三次考察的个人旅行记《新疆古希腊化遗迹考察记——第二、三次吐鲁番考察报告》,于1926年在莱比锡出版。此书由巴威尔翻译成英文,书名为《新疆的地下埋藏的宝藏》于1928年在伦敦出版。勒柯克关于第四次考察队的报告《新疆的土地和人民——德国第四次吐鲁番考察队探险报告》于1928年在莱比锡出版。从1922年起至1933年勒柯克主编的大型图集和论文《中亚与新疆古代晚期的佛教文物》陆续出版。这是比较全面、系统刊布和专题研究新疆文物的综合图册,全图册共七卷。第六、七卷由勒柯克和瓦尔德施密特合编。此间,瓦尔德施密特还发表《犍陀罗、库车、吐鲁番》小册子。勒柯克也发表了《东突厥故地的希腊式遗迹考察记》和《东突厥故地的风土人情》的考察记录著作。德国学者对克孜尔石窟壁画研究主要是在第二次世界大战前进行的,这个阶段的研究成果斐然,确立了德国在克孜尔石窟艺术方面研究的先进地位,为后人探索、研究克孜尔石窟艺术奠定了基础。

第二次世界大战后,德国转入对克孜尔石窟出土的文书的研究。石窟艺术方面的研究主要有原西柏林印度艺术博物馆馆长赫·海尔特的几种著作。1987年现任柏林印度艺术博物馆馆长雅尔狄茨著有《新疆考古与艺术史研究手册》,是现代德国研究克孜尔石窟的指南性著作,雅尔狄茨教授在克孜尔石窟壁画内容考证以及研究方法方面,都有新的建树。此外,1975年出版的查雅·帕塔卡雅的《柏林所藏中亚艺术品中的木质文物研究》重点研究了克孜尔石窟出土的木器、木版画等文物,是其系列研究克孜尔石窟文物的代表著作。

德国学者对克孜尔石窟研究成果是多方面的,集中研究的问题是:年代分期、壁画题材和洞窟形制。现重点介绍年代分期和壁画题材方面的研究成果。

克孜尔石窟没有发现有关年代的资料,所以关于克孜尔石窟的年代分期研究是相当困难的。德国学者根据收藏在德国的克孜尔石窟壁画等文物资料,开展对克孜尔石窟年代分期研究,取得重要成果。克孜尔石窟的年代分期是由格伦威德尔、勒柯克和瓦尔德施密特参与进行的。格伦威德尔和勒柯克是实地参加新疆考察者,他们是从全新疆石窟角度进行分析的。瓦尔德施密特没有到过新疆考察,但他在20世纪20年代—30年代一直在柏林民俗博物馆工作,长期研究亚洲文物。他是根据馆藏的新疆壁画和考察队记录报告资料进行研究的。他们三人对克孜尔石窟的年代分期都是从壁画艺术风格进行研究,所以他们的年代分期的结论就有一定的局限性。三人的年代分期如下:

格伦威德尔把新疆壁画分为五种画风:1.犍陀罗画风;2.武臣画风;3.早期突厥画风;4.晚期突厥画风;5.喇嘛教画风。他认为克孜尔只有第一、二种画风。格伦威德尔的洞窟年代分期:

第一种画风:第76、77、83、84、92、149旁、167、207、212窟。

第二种画风:第4、7、8、17、38、58、63、67、80、114、123、192、198、205、206、219、224窟。

他认为,早期壁画作于4世纪中叶,第83、84窟应在5世纪中叶,最晚的洞窟建于7世纪—8世纪。

勒柯克同意格伦威德尔的五种画风,但他的洞窟划分与格伦威德尔不同。他的洞窟年代分期是:

第一种画风:第76、83、84、110、118、207、212窟。

第二种画风:第8、205、67、175窟—190窟。

勒柯克认为149旁窟应该在第一种画风之前。他认为第一种画风时间在公元6世纪—7世纪,第二种画风时间在公元700年前后。

1933年瓦尔德施密特发表对克孜尔石窟年代分期的观点。他的分期主要依据是克孜尔石窟出土的古写本字体。他还强调犍陀罗艺术对克孜尔石窟壁画的影响,认为克孜尔壁画应该称为印度伊朗画风,其中又可分为一、二种画风,第二种画风又有三个时期。他还将每种画风洞窟分成主系洞窟和旁系洞窟。其洞窟年代分期是:

第一种画风:(公元500年前后)主系洞窟:第207、118、76、117、77、212窟。旁系洞窟:83、84窟。

第二种画风:第一时期(公元600年前后)主系洞窟:第67、198、199、110窟,旁系洞窟:第129窟。第二时期(公元600—650年)主系洞窟:第114、38、205、224、7、206、8、219、3、4、63、58窟,旁系洞窟:第13、178、175、181窟。第三时期(公元650年以后)主系洞窟:第123、185、184、188窟。

瓦尔德施密特的观点后来成为柏林印度艺术博物馆的正式观点,在西方学术界广泛而长期使用。从20世纪50年代开始,德国学者的传统观点受到了挑战,一些新的观点和与德国传统观点商榷的意见相继出现。法国学者索伯、美国学者本杰明·罗兰德、德国学者克林堡、美国学者安吉拉·霍华德都有新见解发表,并产生一定的影响。这些新观点的特点是,注意到与克孜尔石窟东面的石窟作比较和注意中国学者研究的新成果。

特别要一提的是,现任柏林亚洲艺术博物馆馆长的雅尔狄茨教授审视了关于克孜尔石窟研究的发展历史,注意到各国新的研究成果,重视20世纪80年代开始的用碳14测定石窟壁画的科学数据的参考价值。雅尔狄茨从收藏在柏林印度艺术博物馆的新疆石窟壁画中选取部分标本,进行了碳14测定,取得一批数据。在2000年在印度举行的“新疆宗教与艺术”国际学术讨论会上,雅尔狄茨发表了《德国关于新疆克孜尔石窟传统分期观点及近来C14分析结果介绍》,阐述了她对克孜尔石窟壁画年代研究的新思路。同年,柏林印度艺术博物馆出版的《不可思议的神像》图册中将碳14测定数据用作新疆壁画的说明。这是德国学术界的一个巨大突破,必将在西方学术界产生影响。

壁画题材方面的研究,德国学者成果也很显著。格伦威德尔、勒柯克和瓦尔德施密特都曾对克孜尔石窟壁画题材内容作过仔细的考证和研究。

格伦威德尔在克孜尔石窟作了大量的记录和壁画临摹工作,许多重要壁画绘制了线图,他采用透明纸在原壁画上摹绘,故摹本准确细致,为后来的研究提供了可靠的资料。有的壁画还绘制了彩色图。这些壁画资料刊布在格伦威德尔的《中国突厥故地的古代佛寺》和《古代库车》以及勒柯克的《中亚与新疆古代晚期的佛教文物》中。根据这些详实的资料,格伦威德尔、勒柯克和瓦尔德施密特对壁画题材内容展开研究。他们认为克孜尔石窟壁画反映的是小乘佛教思想,壁画内容都是以释迦牟尼为中心而开展,按本生、譬喻、说法、佛传和佛教史传等分别进行研究。本生故事研究是他们最重要的收获,主要是由瓦尔德施密特完成的。他统计出克孜尔存有本生故事170幅,其中160余幅内容得到解释,一共有69种本生故事。此外,他们对因缘、佛传故事和供养人也有深入的研究。他们对克孜尔石窟内容的研究,多注重与西方的资料对比,往往将壁画艺术风格完全追溯到古代欧洲,比较轻视龟兹本土文化和东方的影响。

格伦威德尔还在克孜尔石窟洞窟形制方面进行过探索,注意到了克孜尔石窟有几种用途不同的洞窟,并绘制了大量洞窟平面图、立面图和剖面图。

克孜尔石窟能在世界产生重大影响,与20世纪20年代—30年代德国学者陆续发表的大量图册、著作、研究报告等是密不可分的。20世纪80年代开始柏林亚洲艺术博物馆组织馆藏珍品在美国纽约大都会博物馆、日本东京国立博物馆、韩国中央博物馆、法国集美博物馆、中国香港大学美术博物馆等展出,对世界进一步了解克孜尔石窟的历史、艺术、民族、文化交流和佛教派属等方面起到重要作用。

日本人在中亚、我国新疆和西北地区的考察,相对要晚于英国、法国、俄国和瑞典等国。但从20世纪初开始却大有后来居上的势头。其中影响最深、收获最大的是大谷光瑞组织的三次西域考察队。大谷光瑞是日本近代著名的佛教僧人和政治活动家,是日本净土真宗西本愿寺第二十二代宗主。1899年曾到中国、印度等国考察佛教遗迹。20世纪初,日本国内基督教的传播日益兴盛,佛教受到强烈的冲击。另一方面,欧洲在梵文、巴利文佛典方面的研究成果对日本佛教研究产生巨大影响。面对这种情况,日本佛教界相继派人到欧洲学习。1890年,高楠顺次郎到英国伦敦学习梵文。1900年,大谷光瑞亲赴英国伦敦,一方面学习梵文,一方面了解了欧洲关于中亚考察探险的收获。

19世纪末20世纪初西方掀起的中亚考察与探险热潮和东方学国际性组织的成立以及西方考察队获得的丰硕成果,极大地激发了大谷光瑞到中亚探险的欲望。在得到日本佛教界支持和西本愿寺提供充足经费的赞助下,大谷光瑞于1902年8月在英国伦敦组织了第一次考察队。大谷光瑞考察队的目的有三:一是查清佛教东传的途径,探寻古代中国取经僧人进入印度的足迹,研究中亚宗教改变后佛教的状况。二是收集西域遗存的佛典、佛像等佛教文物。三是解开地理学、地质学、气象学上的种种疑团。第一次考察队成员有大谷光瑞、本多惠隆、井上弘园、渡边哲信和堀贤雄五人。1902年8月,大谷考察队从伦敦出发,经俄属中亚地区翻越帕米尔进入中国新疆喀什。再经莎车于10月抵达塔什库尔干。从这里大谷考察队分成两队,大谷光瑞率本多惠隆、井上弘园越喀拉昆仑山,经克什米尔到印度各佛教盛地巡礼。渡边哲信和堀贤雄二人在塔什库尔干与大谷等人分手后,返回莎车。后穿越塔克拉玛干沙漠抵达阿克苏。1903年4月到达库车,对库车附近的佛教遗迹进行考察。先后对克孜尔石窟、库木吐喇石窟进行考察和发掘,收获很大。渡边哲信和堀贤雄在库车地区活动4个月后继续东进,考察了库尔勒、焉耆、吐鲁番、乌鲁木齐、哈密等地,后经甘肃于1904年2月到达西安,结束了大谷第一次考察队活动。

渡边哲信和堀贤雄于1903年4月15日到达克孜尔石窟。从16日开始至22日在克孜尔考察8天。考察期间,渡边哲信负责洞窟的调查、发掘和记录,堀贤雄负责摄影和测量。调查范围包括克孜尔的各个区域和后山的偏远洞窟。他们雇佣民工发掘了两天,获得少量文物。渡边哲信和堀贤雄在克孜尔石窟考察了百余个洞窟。渡边哲信还动手揭取壁画,但没有完全成功,只获得少量小块壁画。

第二次考察队成立于1908年,由野村荣三郎和橘瑞超组成。1908年6月从北京出发,经蒙古进入新疆。他们首先到吐鲁番,考察了交河故城、高昌故城、阿斯塔那古墓群等,获得大量文物。1909年2月野村荣三郎和橘瑞超在库尔勒分手,橘瑞超前往罗布泊地区。野村荣三郎往西到库车进行考察。3月18日野村荣三郎到达克孜尔石窟。19、20两日发掘了13个洞窟,收获甚微。21日野村荣三郎离开克孜尔石窟。

1910年8月由橘瑞超和英国随从霍布斯组成第三次考察队,再次到吐鲁番地区发掘。后霍布斯病逝在新疆。橘瑞超只得独自在新疆活动。1911年5月大谷光瑞派吉川小一郎寻找橘瑞超。1912年1月两人在敦煌会合。在敦煌掠取了部分敦煌文书后再返新疆,在哈密、吐鲁番进行考察。后橘瑞超独自前往乌鲁木齐,取道蒙古、西伯利亚回国。吉川小一郎一人则留在新疆继续考察。5月25日吉川小一郎到达克孜尔石窟,作短暂的巡视,下午即离开克孜尔石窟。26日—29日吉川小一郎去黑英山查看“刘平国碑”,于30日再到克孜尔石窟。从5月30日到6月2日挖掘了几个洞窟,收获也不大。他收集了零星的壁画,拍摄了部分洞窟照片。6月3日离开克孜尔石窟住在克孜尔村。6月4日吉川小一郎又到克孜尔石窟拍摄壁画照片和临摹壁画,当日下午离开克孜尔石窟。

大谷光瑞考察队的三次考察收获十分丰厚,为日本的“西域学”,特别是“敦煌学”的研究打下坚实的基础。但遗憾的是,大谷考察队的成员大多是佛教信徒,缺乏考古专业知识,对考察对象没有详细而正规的考古记录,收集品也缺乏完整的目录。考察的情况多用日记、调查报告形式记录下来。大谷考察队的情况和资料多是在他们后来发表的旅行日记汇编——《新西域记》中披露的。大谷考察队收集品一直没有确切的数字,后来又发生流散问题,故大谷考察队收藏品的经历在各国考察队中是比较复杂和混沌的,除了上述原因外,收藏品几经转让和借出也是造成混乱的重要原因。

1910年大谷收藏品有一部分借给京都恩赐博物馆长期陈列展出。这批收藏品大都是渡边哲信第一次考察从新疆带回的采集品。其中有克孜尔石窟壁画、塑像等。第二次世纪大战末的1944年,大谷家要求恩赐博物馆归还收藏品。后来其中的大部流入木村贞造手中。20世纪60年代,这些文物被国家收购,由东京国立博物馆收藏。1971年该馆出版的《东京国立博物馆图版目录·大谷探险队将来品篇》刊布了收藏品目录。

大谷第二、三次考察队的收藏品存放在神户六甲山大谷光瑞的别墅二乐庄内。由于大谷光瑞不善理财,西域考察耗资巨大,西本愿寺财政发生巨额亏损。1914年大谷光瑞被迫辞去宗主职务,随即去中国旅顺别墅旅居。同时把二乐庄保存的部分文物也带到旅顺的别墅。1916年大谷光瑞为了抵债,将二乐庄别墅连同收藏的文物,转让给久原房之助。后来久原房之助把这批文物赠送给时任朝鲜的总督寺内正毅,这些文物移存在汉城朝鲜总督府博物馆。这部分文物占大谷收藏品的大部分。二战后,朝鲜总督府博物馆改为韩国汉城国立中央博物馆。朝鲜战争时期,大谷收藏品曾一度转移到釜山,1974年全部藏品收入汉城国立中央博物馆。收藏在该馆的西域文物以佛教文物为多,其中有克孜尔石窟壁画数件。

大谷光瑞旅居旅顺时携去的西域收藏品,后来交给了关东厅博物馆保存和展览。1934年该博物馆更名旅顺博物馆。1935年大谷光瑞将收藏品全部赠送给旅顺博物馆。1945年日本战败,苏联红军进占旅顺,接管了博物馆。在日本投降前,有部分收藏品被运回日本。1951年苏军将旅顺博物馆移交中国政府管理。旅顺博物馆的大谷收藏品以古写本为主,但也有部分新疆收集的佛教物品。

大谷考察队的新疆收藏品到日本后,经历了十分复杂的历程,除了以上几个大的事件和变迁外,还有许多流散的经历。至今仍有不少新疆文物收藏在其他博物馆和私人手中。还有些收集品目前仍不知所在。

大谷考察队回到日本后不久,大谷光瑞就开始对收集品进行研究。委托京都帝国大学的松本文三郎、小川琢治、桑原骘藏、榊亮三郎、狩野直喜、内藤虎次郎、滨田耕作、羽田亨等和东京帝国大学泷精一等著名学者开展研究。1915年大谷光瑞委托香川默识将考察队所获的文物图谱690余件编汇成《西域考古图谱》,由日本国华社出版。在其中的绘画类里,刊布了克孜尔石窟几幅壁画。

日本全面研究与论述大谷考察队文物的论著有“西域文化研究会”编辑的《西域文化研究》六卷七册。该书收集了数十位学者关于西域的研究文章,从各个角度对大谷考察队所得收集品作了全面研究,被誉为日本西域、中亚研究的杰作。对新疆佛教文化和石窟方面的研究,最主要的人物是羽溪了谛和羽田亨。羽溪了谛著有《西域之佛教》,对佛教在龟兹的初传和兴盛等方面有深入的研究。羽田亨著有《西域文明史概论》和《西域文化史》,书中对龟兹石窟和壁画有所论述,其观点在日本有广泛的影响。近年日本通过大谷收藏品研究龟兹佛教壁画艺术的代表人物是名古屋大学的宫治昭和中川原育子、龙谷大学的入泽崇等。

收藏在日本的克孜尔石窟壁画,主要陈列在东京国立博物馆,也有部分壁画收藏在其他博物馆。在东京大学美术馆还收藏了日下喜一郎于20世纪20年代临摹的几幅克孜尔石窟壁画。原壁画现在收藏在韩国国立中央博物馆。

俄国考察队对新疆的探险活动开始得很早。由于俄国与中国新疆有漫长的边境线,在中亚的地理考察方面,俄国早就走在西方列强的前面。19世纪中叶,俄国探险家普尔热瓦尔斯基曾四次考察中亚地区。后有彼得洛夫斯基、罗伯罗夫斯基、科兹洛夫、克列门兹、科卡诺夫斯基、别列佐夫斯基、奥登堡、马洛夫等考察中亚、新疆和甘肃等地,获得大量的文物。别列佐夫斯基于1906—1907年率考察队到库车地区考察,获得了不少古文字文书,并从克孜尔石窟和库木吐喇石窟剥取过壁画,但数量不多。1909—1910年奥登堡也到过克孜尔石窟和库木吐喇石窟。俄国考察队的新疆收集品非常丰富,总数达几万件。主要收藏在圣彼得堡东方学研究所。但是,俄国的收藏品大部分还没有公布,因此许多情况不甚明了。

克孜尔石窟壁画 /巫新华主编; 霍旭初编著.-济南: 山东美术出版社, 2013;新疆