克孜尔石窟壁画艺术及其流失国外情况综述一

作者:巫新华 霍旭初

克孜尔石窟位于新疆维吾尔自治区拜城县境内。地理坐标:东经82°27′,北纬41°47′。是中国地理位置最西、开凿年代最早的大型石窟群。与甘肃敦煌莫高窟、山西云冈石窟、河南龙门石窟并列为我国四大石窟。克孜尔石窟对我国内地佛教艺术发展有深远影响,因此,克孜尔石窟在中国佛教艺术史上,占有极其重要的地位。

佛教起源于古代印度,创始人是乔答摩·悉达多,印度释迦族人,后被尊为“释迦牟尼”,意为释迦族的圣人。一般认为他生于公元前565年,逝世于公元前485年。他29岁出家,经过6年苦行,最后得道成佛。佛是佛陀的简称,意为“觉悟者”。佛教建立后在印度一些君主支持下,在印度国内得到迅速的发展,公元前3世纪,佛教开始向印度以外传播。约公元前后,在贵霜帝国势力扩张影响下,佛教进入了西域。不久,西域出现了两个佛教中心,一个是于阗(今和田一带),一个是龟兹(今库车一带)。

龟兹是古代西域重要城邦国,是塔里木盆地北缘经济、文化的中心地。在西域三十六国中有举足轻重的作用和地位。汉唐间,几度成为中国管辖西域的行政中心。佛教传入龟兹后,与当地的传统文化相结合,得到迅速发展和创新。由于地域接近和古代“丝绸之路”的沟通,中国内地的佛教开始较多接受的是龟兹和西域其他各地的佛教文化,龟兹佛教是印度佛教向东传播的重要阶梯和桥梁之一。由龟兹佛教派属和性质所决定,龟兹佛教艺术,尤以石窟开凿和壁画绘制为盛。目前能看到的属于古代龟兹地域范围内的残存的石窟就有十余处六百多洞窟。虽然在历史沧桑中遭受严重破坏,但壁画尚存约两万多平米。仅这两个数字,足以反映出昔日龟兹石窟的繁盛。而克孜尔石窟是龟兹佛教艺术的最集中和最突出的代表。

从龟兹佛教的历史文献、出土文书和壁画内容等多方面研究,龟兹佛教以小乘佛教为主体,兼有大乘佛教。这在龟兹石窟壁画里有鲜明的反映。但是龟兹各个石窟均有自己的特色。克孜尔石窟比较集中反映的是小乘佛教思想。学者认为,克孜尔石窟是小乘佛教中“说一切有部”的重要据点。

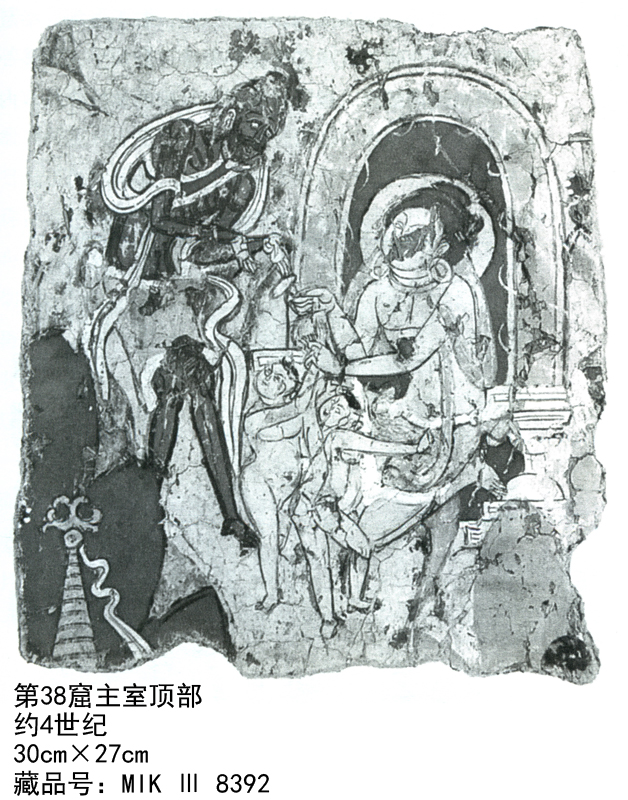

克孜尔石窟壁画的题材内容十分丰富。但总体看,内容主要宣扬的是小乘佛教的佛陀观,即崇拜唯一的佛——释迦牟尼和他的接班人——弥勒菩萨,即所谓的“唯礼释迦”。其他形象都是围绕释迦牟尼和弥勒菩萨所设。释迦牟尼的形象,首先是尊像,即供礼拜的坐佛像、立佛像。其次是释迦牟尼的各种事迹:1.前世的种种善行,即本生故事。克孜尔石窟有本生故事一百多种,已考证识别的有近六十种。其中有的本生故事是世界佛教艺术中所独有。2.释迦牟尼从降生到涅槃的一生事迹,即佛传故事。克孜尔石窟的佛传故事近百种,考证识别的有五十余种。克孜尔第110窟集中了61幅佛传图,在世界佛教艺术中是罕有的。特别是克孜尔的佛涅槃题材壁画就包括了18个内容,这也是世界少见的。3.释迦牟尼成佛后广说因缘、普度众生的业迹,即因缘故事。已考证识别的因缘故事有五十余种。以上三种故事占石窟壁画的绝大部分。学者称克孜尔石窟壁画为“故事的海洋”是非常恰当的。在这三大故事里又有佛教的各种人物,如佛弟子、天人、护法、鬼神以及佛教史人物等。有的佛教史人物,在其他佛教艺术中是找不到的,价值十分珍贵。此外还有为佛教作衬托的动物、花草、建筑、图案等。壁画里另一个重要部分是石窟的供奉者——供养人的形象,这是直接反映世俗生活的图像,更有历史与学术研究价值。

佛教艺术包括建筑、雕塑和壁画。龟兹佛教在长期发展过程中,将印度佛教原理与西域文化相融会,产生有龟兹地方特点的佛教文化,同时也产生独特的佛教艺术。由于龟兹佛教艺术形成了规范和体系,学者称其为龟兹佛教艺术模式,这个模式又以克孜尔石窟为最突出代表。所谓艺术模式,主要是指除了本身的艺术规范体系外,对周边产生影响力、辐射力和示范作用。根据这几点,归纳起来,龟兹佛教艺术模式有:

1.建筑上的中心柱式洞窟。其用途是礼拜和观像的场所。中心柱窟结构由前室、主室和后室组成,主室与后室由两侧甬道连接,就形成了方型中心柱,故名中心柱窟。这种洞窟对龟兹以东包括敦煌、云冈的洞窟建筑有深刻的影响。

2.壁画上的菱形格构图。这是龟兹地区创造的独特构图形式,是龟兹石窟艺术显著特色之一,广泛运用在中心柱式洞窟内,流行时间长久而形式稳定。对龟兹以东的焉耆、吐鲁番等地佛教艺术有深刻的影响。

3.壁画的绘画技法。龟兹石窟壁画继承印度和波斯绘画技法,但龟兹有所发展和创新,龟兹壁画的晕染法灵活多变,初创期的晕染比较柔和,发展期和繁盛期晕染突出而夸张,并出现单面晕染、双面晕染等多种手法。敦煌早期壁画的晕染法主要受龟兹晕染法的影响。

4.“天相图”和“天宫伎乐”两种独特的艺术形式,在龟兹特别流行。“天相图”是佛教宇宙观的表现,是龟兹中心柱窟的主要题材,十分普遍。“天宫伎乐”是龟兹繁盛的音乐舞蹈艺术的反映,是敦煌、云冈、龙门等内地石窟“天宫伎乐”的直接源头。

5.供养人是龟兹石窟艺术又一个突出特点,贯穿于龟兹石窟的出现、发展、衰落的全过程。克孜尔石窟的繁盛期,供养人十分繁多,并出现大量龟兹王和贵族的形象,是十分珍贵的研究龟兹历史、民族和社会生活的资料。龟兹供养人的形式对敦煌等内地石窟亦有重要影响。

6.大像窟的普遍开凿,是龟兹石窟的另一特色。龟兹地区大像窟达十余处,仅克孜尔石窟就有6处,最大的克孜尔石窟第77窟大佛像建造于4世纪。中国内地最早的大佛像晚于克孜尔石窟近一个世纪,根据国内有的学者研究,龟兹以西的大佛像如著名的阿富汗巴米扬大佛,建造年代可能晚于克孜尔的大佛像。如果真是这样,克孜尔石窟可能就是大佛像的发源地。

根据我国学者近年的研究,克孜尔石窟大约开凿于3世纪末,大约在8—9世纪开始衰落。后来在新疆历史大动荡、宗教更替中整个龟兹石窟彻底废弃。龟兹石窟的重新发现是在18世纪中期。先是清朝的官吏谢世济巡视了库木吐喇石窟。其后又有七十一(字椿园)考察了克孜尔尕哈和库木吐喇石窟。1816年徐松考察过克孜尔石窟。他们仅是作了游记式的文字记录。真正进行考古考察是19世纪末兴起的西方中亚探险活动。先后有俄国、日本、德国等“探险队”涉足克孜尔石窟,他们除了进行考古考察外,还剥取了大量壁画。1928年我国考古学家黄文弼在克孜尔石窟进行了我国首次科学考古考察。1946年—1947年我国画家韩乐然来克孜尔石窟考察和临摹壁画,取得不少资料,不幸在返回内地时飞机失事,韩乐然遇难,所有资料丧失殆尽。新中国成立后,对克孜尔石窟的考察日益加强和规范。1953年西北文化局组织了“新疆文物调查组”,对克孜尔石窟进行了系统的考察并对洞窟做了编号,成员常书鸿后来发表了对克孜尔石窟的分期意见。1961年中国佛教协会和敦煌文物研究所组成“新疆石窟调查组”进一步对克孜尔石窟进行考察,调查组成员北京大学教授阎文儒发表了关于克孜尔石窟年代划分的意见。20世纪70年代末,北京大学历史系石窟考古实习组在宿白教授率领下对克孜尔石窟进行了考古考察,这次考察按严格的考古学程序进行,将考古学运用到石窟考古上,取得重大的突破,为克孜尔石窟考古与研究开创新途径,推动了克孜尔石窟考察研究的深入发展。此后,新疆学者在前人的基础上,加快了研究克孜尔石窟的步伐,不断取得新的进展。至20世纪末,我国在克孜尔石窟的考察与研究上,取得令人瞩目的成果,改变了克孜尔石窟研究长期由国外学者垄断的局面。

克孜尔石窟的年代划分是中外学者长期探讨研究的重要课题。对克孜尔石窟年代研究开先河的是德国学者。从20世纪20年代开始,德国学者根据德国探险队从克孜尔石窟掠取的壁画及其他佛教艺术品,对克孜尔石窟进行过年代的研究(详细情况下文叙述)。我国学者黄文弼、常书鸿、阎文儒、宿白等在考察克孜尔石窟时,都十分重视克孜尔石窟的年代分期问题的研究,都专题论述了克孜尔石窟的分期问题。新疆龟兹石窟研究所亦对克孜尔石窟的年代分期问题作了研究,提出了新的意见。我国学者关于克孜尔石窟年代分期的主要意见汇总如下:

在宿白和新疆龟兹石窟研究所的年代分期研究中使用了碳14测定的方法,取得一批测定数据,对分期研究有重要的参考作用。

龟兹地处丝绸之路北道的中枢地区,是东西方文化交流之处。古希腊罗马文明、古波斯文明、古印度文明和中原文明都在这里交汇。学者说:世界上四大文明交汇的地方只有一个,那就是古代新疆和敦煌,而龟兹又是这种交汇的集中点之一。龟兹石窟就是这四大文明交流的产物。在新疆古代文物遗存历经沧桑,几经磨难,所存寥寥情况下,龟兹石窟壁画给我们留下比较丰富而集中的形象,就成为直观古代文化交流弥足珍贵的资料了。

克孜尔石窟的初创期壁画具有鲜明的犍陀罗佛教艺术风格。众所周知,犍陀罗佛教艺术是印度佛教思想与希腊艺术相结合的产物,运用希腊艺术的形式和技巧表现佛教思想内容是犍陀罗佛教艺术的全部含义。克孜尔石窟初创期壁画的人物造型、服饰用具等犍陀罗的艺术成分十分浓厚。到了发展期,克孜尔石窟壁画艺术风格逐渐向龟兹本地化过渡。这个时期,波斯文明由于龟兹人与波斯东部人有密切关系,故在龟兹壁画里有鲜明的表现。在反映商业活动和护法人物上,多采用了本地和波斯世俗形象和生活场面。佛教源于印度,自然带来大量印度生活、哲学和宗教的成分。所有的壁画内容,都是印度佛教哲学思想的形象诠释,而这些思想深刻影响着龟兹人民生活的各个方面。汉代开始,西域成为中国的一部分,中原文化逐步西传,对龟兹有深刻的影响,汉朝礼仪和乐舞艺术在龟兹流行一时。到唐代,在大唐中央统一管辖下,龟兹成为中央政权在西域的统治中心,安西大都护府就设在龟兹。这个时期,汉地大乘佛教传入龟兹。库车的库木吐喇和阿艾石窟壁画内容鲜明地反映这一历史。同时,汉地大乘佛教的传入,龟兹本地佛教艺术也吸收了中原的艺术成分,由于克孜尔石窟兴衰时间与龟兹其他石窟不同步和地理位置的特殊性,中原佛教艺术的影响要比龟兹其他石窟弱一些。

19世纪末克孜尔石窟被重新发现,淹没在历史尘埃中的千年瑰宝重现了她的光辉。然而多难的命运不久就再次降临她的身上。这次克孜尔石窟的遭遇,不是千年前因为宗教变革原因造成壁画被铲挖、佛像被捣毁、洞窟被焚烧、寺院被夷平。而是她那仅存的精美壁画,被人一块一块割开、取下,然后包装起来,用马驮、车运,经过漫长的路程和时间,到达远离母体几千公里的欧洲。尽管被运到欧洲的壁画没有被完全毁坏,得到妥善的保存,并且对她进行了研究,使她的历史价值得到认识和发扬。但是,一个完整的石窟文物,被人肢解,脱离母体,天各一方,总是文化史上令人遗憾的一幕悲剧。

克孜尔石窟壁画 /巫新华主编; 霍旭初编著.-济南: 山东美术出版社, 2013;新疆