米兰古代佛寺——窣堵波内殿M.Ⅲ及其壁画

作者:奥雷尔·斯坦因(英)

护壁废墟M.Ⅲ

1月31日,当大多数民工还在忙于重新掩埋从吐蕃堡垒中挖出的营房等地方时,我已经在矗立于堡垒西—北—西方向约1英里的裸露沙砾地萨依上一组低矮的土墩上开始工作了(图1)。我一到这个遗址,就对在一条古代水渠留下的土丘东侧发现的一组5个土墩进行粗略地检查。给我留下的印象是,这些土墩是普通样式的窣堵波严重毁坏的遗迹。尽管土坯结构的硬度暗示了相当的古旧,但找到令人感兴趣的考古遗物的希望十分渺茫。不过,当时我的注意力就被最小的土墩M.Ⅲ(右边第三个如挖掘后图1所示)的古怪外观所吸引。从一个比例失调的大台座之上最上面的碎片中,显露出一点一个保存完好的小圆屋顶的冠顶轮廓。

寺庙的发现

当开始清理这个土墩脚的碎片及朝东的更厚的碎片时,很快就发现一条宽约2英尺6英寸的狭窄过道破败的遗迹,它好像曾围绕在假想中的约29英尺6英寸见方的主台座的四边。其破坏最少的部分尚能在东面的中间看到,如图82所示。进行部分清理后东面的结构就显现了出来。地面高出地平面约2英尺,在此处似乎未受到任何令人察觉的风蚀。等外面的坍塌土坯碎片清理完,我立刻意识到,此刻裸露着的坚固的建筑物根本不是什么台座,而是一座外方内圆的寺庙墙壁的一部分。其上曾覆一圆顶,一个小窣堵波被围在中心。就是这个窣堵波结实的圆顶的冠顶,在我第一次快速检查时吸引了我的目光。此刻,它对寺庙内部建筑设计所给予的启发极大地促进了系统的清理工作。从穹顶及墙壁上部落下的大量碎片已经填满了围在窣堵波台座左边、约6英尺宽的环形过道。窣堵波的台座同样呈圆形,直径约9英尺。堆积的碎片在原生地面之上仍有8英尺多高,对窣堵波起到保护作用,使其灰泥表面及台座精致的装饰花纹保存得相当完好。不过,在西侧,寻宝人(可能是老手)在内殿墙壁上原来的入口处挖了一个大洞,穿过内外墙之间的堆积层一直挖到窣堵波的基座(如我们立即发现的)。

废址的结构特点

清理工作完成后,对显露出来的废址的其余结构特点在这里就比较容易描述了。圆形内殿内部是由开在边墙中央的窗户提供采光,它们分别大致朝向南、东、北三个方向。窗子宽约2英尺3英寸,其仍存的底部向下延伸到距地面2英尺8英寸处。因为前面提到过的那个洞,原来开在西墙上的门洞的尺寸已无法确定。围绕着圆顶内殿的墙壁在开有窗户处仅厚4英尺,到四角处逐渐变厚到整整10英尺,墙壁由晒干的土坯砌成,土坯相当结实,掺了大量麦秆,长16英寸,宽10英寸,厚度为5英寸。原来覆在内殿上的圆顶的结构已无法确定,因为支撑它的墙从弯拱开始处以下就全部坍塌。环绕在四方形内殿外侧的过道地面的残存物也没有提供任何有关过道宽度、过道顶高度等问题的证据。不过我们可以有把握地猜测,如果这个过道有外墙,而且不仅仅是作为一种环形走廊而建造,那么在与内殿墙壁上窗户相对应的地方,也应该开有窗户,以使寺庙内部得到充足的光亮。

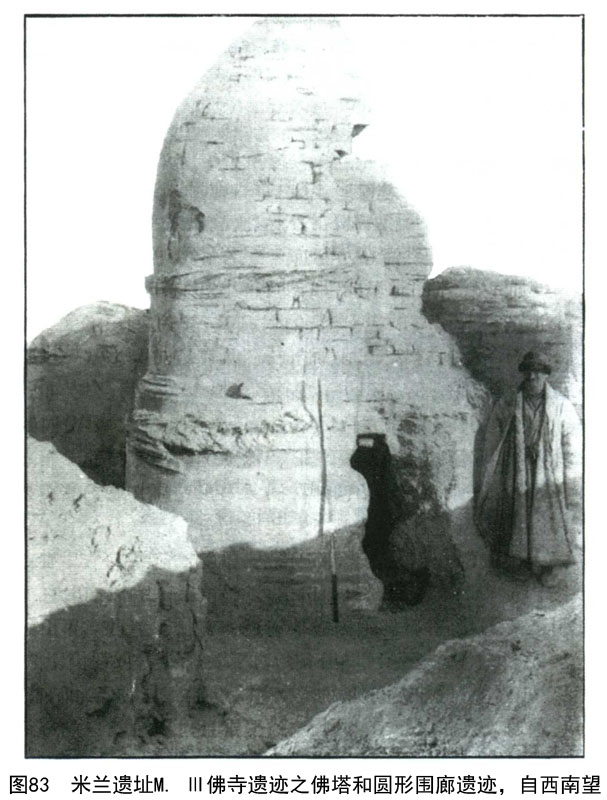

圆形窣堵波基座

占据内殿中央位置的小窣堵波(如图83所示)总的来说保存完好,除了基座上被“寻宝人”挖出的洞,以及圆顶南侧所遭到的破坏。这个窣堵波的现存高度是内殿地面以上近13英尺。根据图82所见的残迹判断,这个窣堵波原来好像要高大很多。这个窣堵波的特殊之处在于其基座是圆形的,而不是我在塔里木盆地其他地方考察的窣堵波遗址中常见的方形。这也许可以这样解释,即之所以选择这种在印度及西北边境窣堵波中常见的圆形基座,是考虑到狭小的圆形内殿中空间很有限。

窣堵波基座的排列

基座的最低段直径9英尺9英寸高,呈内收的鼓形,1英尺6英寸高,上下两端分别饰以相同的饰纹。接着是平坦的另一级,9英寸高,与最低一级直径相同。在其上是一组连续的小阶梯状的饰纹,总高不到6英寸,在此之上是一个约2英尺3英寸高的圆柱体鼓形塔身,用来支撑圆顶,它和圆顶的直径都是6英尺8英寸。在鼓形塔身与圆顶之间是一条突起约4英寸类似饰带的装饰纹,这个特点在帕克托里迪尼(Pakhtōridīnī)窣堵波雕塑、尼雅和楼兰的木质窣堵波上都可以同样清楚地看到。至于这样处理方式是否打算以某种方式表现三层基座的布置(我们有理由认为基座的这种布置是塔里木盆地窣堵波的惯例),就很难搞清楚了。不过,值得指出的是,相邻寺庙M.V中窣堵波的圆形基座对这个意图表现得更为明显。基座表面的灰泥层相当坚硬,并且在那条突起的装饰纹上用插在土坯垛里的一层树枝进行加固。在鼓形体灰泥层表面上的浅浮雕表现的显然是菩提树和三宝(Triratna)符号,这些浮雕也是窣堵波上仅存的装饰。

绘图护壁的首次发现

当天下午,在环形过道清理过程中,不断从它东北和东南段的堆积物中发现着色的灰泥壁面碎片,它与内殿内侧墙的区别也愈发确定。清理工作仍在继续,从寺庙M.Ⅲ东北和东南段环形过道的碎块中,很快不断地露出一些着色的灰泥壁面断片,当挖掘到距地面大约4英尺高时,发现了绘画护壁(图84),护壁上展现出精美的有翼天使半身像,我吃惊得几乎不敢相信自己的眼睛。我没有想到,在靠近荒凉的罗布淖尔盐碱大漠的地方,在似乎是佛教从中亚通往中国的最后要塞的废墟上,能见到古典天使像的晚期作品。这些优雅的头像让人回想起早期基督教艺术中的相似形象,它们出现在这个明显是佛教寺院的建筑物上,究竟作何用途?

带翼天使半身像

为防止损坏,在顺着东北和东南壁的残存护壁上,我用赤裸的双手精心地逐个清理这些“天使”像。这时我不能再怀疑,这些壁画中的古典影响,远比我到目前为止不论是在昆仑和兴都库什山之南,还是之北所见或所闻到的任何古代绘画艺术遗存更为显著。在我看来,这些有翼“天使”半身像那充分张开的大眼睛上露出的愉快神色,微敛的小口和轻微内钩的鼻子所蕴涵的神态,有许多因素使我忆起多年以前,在极远的西方收集到的那些精美的、具有地中海东部及爱琴海沿岸国家和岛屿中的居民相貌特征的头像。我们保存有这些属于希腊化时期的法尤姆木乃伊的头的画板,其中有些呈现出不甚明显的闪族血统特征的痕迹,这似乎支持了这样的印象,即与希腊化的近东存在直接的联系。图案形式相近,细节表现简洁熟练,这也表明,不但图式,而且在布局结构上,装饰者都是在重复一种远源的图案。然而,还有种灵活和富于变化的艺术感的表现,它们似乎存在于生动率直的眼神和身体的姿势中,以及甚至在短鼓翼优雅向上弯曲勾勒的轮廓线的简洁流畅之中。当我最初被迅速检查中所泄露出来的许多现象弄得非常困惑时,我至少还能够感觉到,这种风格的作品,不可能产生于西藏人占领期间或紧接于其前的汉人控制时期,这是十分确实的。但我还想知道如何解释这些“天使”在处理上的独特的古典风格,以及如何理解这些好像是借自早期基督教肖像的图案的意义。这里,一个幸运的发现,提供了明确的古文书学证据,可以弄清其时代问题。

丝幡上的佉卢文题铭

环形过道的西南段填满了破碎的砖块和业已分解的灰泥,我们从这些碎块中,成功地救出了三件编织得非常好的浅黄色丝织品(图85),后来证明属于还愿标志或旗幡的局部;现残长约4英尺,原宽1英尺余。这三件丝幡饰有窄线条组成的两组编织带,它们红绿色彩和谐一致,纵贯整个丝幡;介于二者之间的空间,以一条红线分开;沿着这条线且在线上,用佉卢文写着9条短语,其中有5条是完整的,这些佉卢文的书写手笔非常整洁,与尼雅遗址的皮革和木简中发现的大多数佉卢文文书,或得自楼兰的书写得更为仔细的佉卢文记录中的没有什么不同。结果似乎证明,这块写有题记的旗幡被掩埋的时间,一定可追溯到接近于那些文书所属时期,即公元3世纪和4世纪初。从开始时,我就对此种事实非常吃惊,墨迹色泽纯正鲜明,甚至无需(对皮革文书来说是精心折叠,而对木简来说是木盒所提供的)那样的保护,结合丝织物未残处的优良状况,表明写有题记的这块丝幡的抛弃,未见得先于寺院的废弃有多长时间。而这又使我立即推断出,作为对这些显然具有早期特点的壁画的最简要的解释,是寺庙M.Ⅲ属于一个较古老的遗址,这个遗址大概在与尼雅、安迪尔和楼兰遗址相同的时期里变成了沙漠。后来,米兰有一段时期为吐蕃人再占领,就此而论,在安迪尔所作的勘察,为此提供了一个精确的对比。

佉卢文题记的解读

在每段短小的佉卢文题记末尾都反复出现的相同的词,在刚发现时就使我想到,这些题记具有许愿的特点。这一点已经被我博学的同事阿贝·博耶(Abbé Boyer)先生对题词的解读完全证实。他已于1911年刊布了解读的结果。结果证明,每一段短题记都包含一个印度俗语的祈求某人健康的祝愿,有的是为这个人家人的健康。文中使用的一个短语arughadachinae bhavadu,即梵文ārogyadaksināyaibhavatu与在贵霜(Kusana)时代印度碑铭中常见的相同,其意是虔诚的供养人希望其供奉得到回报。保存下来的7个人名中,有3个已被博耶认出是普通印度姓名,即Asagosa、Caroka、Samanaya,与其对应的梵文形式是Asvaghosa、Cāruka和Sramanaka。我相信他认为两个女性名字Friyāna和Firina源自伊朗文,Fryana则是Turanian家族众所周知的Avestic称号,这个看法也是对的。Mitraka既可能是印度名字也可能是伊朗名字,这取决于我们对其拼法的重视程度。第7个名字K'ibhila目前尚未可知。

碎片中发现的杂物

黄昏临近,就在我准备结束在过道东段的挖掘时,从碎片中露出来大大小小的灰泥壁画的断片。它们显然是从小圆厅墙壁的上部剥落下来的,紧挨绘图护壁堆着,如反映下一步清理情况的图86所示。要解救这些剥落的壁画断片显然需要付出更大精力和更多时间。但是,在过道的西段和西南段,寻宝人的破坏行为使壁画没有留下任何遗物,因此在这里可以毫无顾忌地进行清理,天黑之前,已经发现了大量有趣的遗物。有编织精美的深红色丝绸长条。从其附近发现的泥块判断,这些长条原来显然是沾在塑像——比如放在寺庙门口处的——基座上的花纹上,木雕细小的顶部可能也出自此处,它的叶状纹令人想起一个“科普特”(Coptic)样本。

人造花

最奇怪的遗物是那些可能是该寺庙最后一批参拜者留下的供奉品。我们发现了一些人工制作的花,是用各种颜色的棉织物和丝织物熟练地剪出来的,并且很聪明地以木钉代表茎,以线丝代表花蕊而组成。几片结实的带花纹的棉织物碎片的发现,弄清了这些花的使用方法,这些棉织物原先是用来固定花的背衬。最大一块(图87)表面抹了一层涂成深蓝色的灰泥,仍有人造花被小木钉固定在它上面,用相似织物做的叶子和花蕊直接固定在灰泥表层。整个这一块明显想要反映的是一个浮着莲花和水生植物的圣湖。在其他残片上,背景直接涂在织物结实的棉织物或丝织物上,别花的小孔依然还在。

壁画的材料

在这个遗址上进行的第一天卓有成效的工作,出乎意料地因而也是极其迷人地揭示出,古典绘画艺术的影响甚至波及罗布淖尔之滨。这是一个富有启发性的发现,同时也提出了许多新问题。其中一个问题就必须立刻面对,也具有实践性。对就要从土坑中挖出的这些精美壁画根本没有机会进行全面研究和保护,只能运走。而要把它们运走并安全地经过长途运输肯定是一个重大的技术难题。壁画的残片要么还位于原处,要么成为大小不一的碎片散落在堆积物中,它们都是用蛋白调和颜料涂在底衬上,底衬只是一层掺了短芦苇草秆的易碎的灰泥。即便是仍粘在墙上的部分也出现了碎裂的先兆,而且已经变得非常松脆,已经剥落的碎片尤其如此,尽管它们的泥层要更厚一些。剥下和搬运这些松脆的灰泥块都要求全神贯注,而如何安全地处置它们也需要在当场视情况而定。

对壁画的清理等

2月1日整整一天都用于从米兰的树林里采集大树,并将它们制成木板、木条等,艰难的搬运工作一开始就急需这些材料。不过,在试图抢救这些遗物前,完成对环形过道的清理以及将壁画残片出土的位置和状况进行详细记录也是有必要的。我在《旅行杂记》中,已经描述了我在进行记录、拍照这些初步工作以及其他后续工作时所不得不面对的艰难状况,刺骨的东北风不停地刮着,因为空间狭小,人只能长时间蹲着。现在,我马上要对在清理过程中及之后进行的详细检查所揭示的壁画遗存物的处置以及整体装饰方案的特点进行记录。

绘图护壁的排列

除现已完全毁坏的那个穿过西墙的门洞之外,圆厅中的环形过道还有三个窗户供采光。窗户几乎是分别朝正北、正东和正南开的,距厅内地面2英尺8英寸高,宽2英尺3英寸;窗户与门洞一起,将环形墙壁分成四段,每段饰以一条彩色横饰带或护壁,每条饰带有六个半圆形的空间,都显示出一个与真人大小相近的,有翼的男性肖像的头部和肩部。在西南段,几乎没有留下什么护壁画;但在西北段,靠近朝北的窗户,却保留着两个包含有“天使”头像的半圆形画版,只是已经被涂抹得乱七八糟。因此,可以肯定地认为,圆厅内壁上各段护壁的装饰在设计上是相同的。据此,设计中的护壁,它们分别在北窗的右面和左面,它们的半圆形画板的数字,应与标于设计图的一样,自i直到xxiv。

护壁上的半圆形

有一条黑带将这一连串的半圆形连成一体。这条黑带近1英寸宽,贯穿整个护壁,并将半圆形画板从上部主墙上的壁画中分离出来。以此作为护壁的顶部,其高度从室内地面算起达3英尺10英寸。沿顶线或统线测量,每一个半圆形的长度大约是2英尺2英寸,而且表面必须略微弧曲。包括镶下曲边的系列条带,各半圆形的平均高度大约是1英尺6英寸。在这些连续的半圆形下面,伸展着一条约9英寸宽的水平条带,内填8条或9条黑色波浪线,就从已损坏的灰泥面上能判断的而论,它曾向上伸入到两个半圆形之间的三角形壁中。在大多数地方,这条条带保存欠佳,却使人奇异地联想到海洋。其下面,灰泥画毁灭得太厉害,不能显示出任何壁画的痕迹,即令曾经有过。

护壁之上的壁画残存

暂且将护壁上的“天使”形象及所有有关这些形象绘画处理的风格与技巧问题撇开,留待进一步探讨,下面我要描述的是曾用来装饰墙壁上部表面的壁画遗存。只有极少的这类壁画(用一个合适的、但此处在技术上并不准确的简短术语)的残迹还留在它们原来的位置上。护壁的半圆形上方,残留有少量灰泥壁画,只能看出几个小画像的足部及其外袍的下摆。如图86,在掩盖了半圆形v的剥落壁画断片上,以及图84中的天使ii之上尚可看见上述遗存物,我在笔记中还对半圆形iv、ix及x之上的此类遗存物作了记录。无论如何,这些毁坏的泥块都无法搬运了。

上部壁画剥落的断片

从过道东北段和东南段堆在墙角的碎片中,而不是在破损厉害的墙上,我找到了一些蛋彩画断片,它们使我们对墙壁上部的装饰有所了解。最大的也是保存最完好的断片被发现紧叠为三层斜倚在带有半圆形iv~vi的那段护壁上。图86的照片拍摄的就是它们在清理完小碎片后搬运之前的情况。它们得以保存下来的原因极有可能是,在它们滑落下来之前过道内已经堆积了足够多的沙土和松软的碎片,阻止了因这样那样的原因从墙上剥离的壁画块跌落下来。似乎有理由这样认为,即最里边的壁画断片是最先被阻止而未跌落的,它也是饰带中离护壁最近的部分。几乎无需指出的是,这些壁画断片滑落下来的墙壁在此之后仍然直立了一段时间,否则它的坍倒肯定会将它脚下脆弱的壁画断片砸得粉碎,可能是拱顶上剥落的碎片在墙壁坍倒之前将这些断片安全地埋起来。

几条绘图饰带

不仅从随后在相邻圆厅M.V中发现了几条壁画饰带可以类推,而且就清楚地证明了M.Ⅲ中起码存在两条饰带的现存断片而言,就可以有把握地断定,在墙壁的护壁之上部分的装饰中,一定包含有超过一条的绘图饰带。沿我们现在就应该讨论的大壁画块(图88)的顶端,有一条黑色饰带,其上还有一条灰色饰带的残迹。现在,在其他断片上,也出现有一条白色饰带和一条灰色饰带,很明显,在上述断片中,都存在相同的饰带的残迹。

搬运坍落的壁画断片

在我的《旅行杂记》中,我已经详尽记录了在极其小心和努力之后才得以成功的高难度操作,即将一度属于这些壁画饰带的易碎的绘图泥块断片抢救出来,再将它们安全地包扎好,使它们在经历了几千英里大漠高山间的跋涉后依然完好,没有再出现新的明显损伤。在当时,我对于能否在这样的路程和地表情况下将这些易碎的泥块安全运抵并保持尚可仔细布置和研究的状况,没有抱太大希望。直到三年后,在我的第二个助手德鲁普(Droop)先生的帮助下,F.H.安德鲁斯先生得以将这些如此之大而又保存完好的残画板及一批相当数量的小画板拼到一起,我才有充分的理由对我的努力感到欣慰。

壁画断片的重要性

这些断片的解救成功,使F.H.安德鲁斯和M.A.富歇这样的专家得以对许多中亚佛教艺术史的重要问题进行审视,而仅凭我在即使较从容的情况下所记的笔记和拍摄的照片则不可能保存足够的资料。同样,如果不是从寺庙发现的相似的壁画饰带提供了确凿证据,以及其中对故事的处理方式如此明显地表现出与希腊化佛教艺术(如我们在犍陀罗塑像所见)的联系,我就不可能马上开始对绘图饰带的少量残存物进行研究。假如我们先对这些壁画断片进行考察,可能更易于我们随后确定这些护壁上迷人“天使”的真正世系和重要性,否则,它们就会令我们迷惑。

失落的犍陀罗绘画艺术

正是这种与佛教艺术的联系,使得米兰佛寺的壁画残片备受关注,不管它们有多么破碎。在印度,还没有出土一件与犍陀罗佛教塑像在年代和来源上相应的绘画艺术作品遗物,而且,除非巴米扬(Bāmiān)石窟寺或巴克特里亚(Bactria)出土文物中有这种遗物存在,否则,一个注定要对中亚及远东绘画历史产生深远影响的艺术发展早期阶段就永远与我们失之交臂了。我们目前拥有的任何考古学证据似乎都证明,从米兰的壁画中我们找到了与猜想中的中亚佛教艺术原型最为相似的样本,而这在其发源地已了无踪迹。正是这一点,令我们要认真地探究这些碎片究竟能告诉我们什么。我认为,它们更加值得重视的是,我们从中可以发现它们与更西边的古希腊艺术东方化形式之间的联系。

壁画的技法

下面对这些壁画的技巧作一个概要的分析。这些壁画都是以蛋彩绘在薄薄一层帕里斯(Paris)泥上(据阿瑟·丘奇先生的化学分析),这层泥被娴熟地铺在黄土背衬上。在白色的帕里斯泥表面,涂有用氧化铁制成的浅红色颜料,是在泥层未干时涂上的,以充作底色。底色之上各种颜料中是否有胶料不好断定,不过看起来很可能有。应该记下的是,这种以薄薄一层涂有氧化铁颜料的帕里斯泥作为背衬的方法,在和田地区一直沿用至唐代。阿瑟·丘奇先生的分析证明喀达里克的“壁画”也是如此。

我已经举出的理由证明,墙壁装饰肯定包括我在这里发现的护壁之上环绕圆厅的至少两条饰带。我们可以有较大把握地认为图88属于这两条饰带中低处那条(图88绘制了色彩保存完好的这块画板)。由于其较大的尺寸及由其主题、细节所显示出的重要性,这块画板为我们重新考究这些解救出来的壁画残存提供了合适的导引。这块面板由两个碎块拼写而成,长3英尺3英寸,高1英尺10英寸多,出土时是断开的,发现于半圆形iv和v之下的护壁脚,距离墙壁很近,在另两层绘图泥块碎片后,如图86所示。这个位置极有可能表明它们是从紧挨着“天使”之上的墙上剥落下来的。沿背衬现存部分的上端有一条黑色宽带,旁边有一条灰带的残迹。如前文所述,这条黑带属于分隔上述两条饰带的第三条带。下面的注释详细记录把这块画板严重破损的碎块拼写起来所使用的方法。①在保存米兰其他壁画残片时也使用了这一方法。这种方法的起源及其成功应用要归于F.H.安德鲁斯先生的高超技艺和悉心投入。为了说明安德鲁斯先生用这种方法达到的上佳效果,我引用下面两个例子来进行对比,一个是图88中主要塑像从墙脚下发现时的状况(图86),另一个是这块画板拼合后在图88中绘制的同一塑像的外表。在反映泥块发现时状况的照片中,大的破裂清晰可见,但在拼合后的画板上,这些破裂处被修复得如此完好,几乎难以看见,原始的绘图表层全部恢复原样。

饰带的高度和底色

知道这块画板的初始位置,为得出这条饰带的尺寸提供了一个极为有用的揭示,正如通过画板的主题可了解其装饰构图可能的特点一样。从塑像的大小及残存的边沿碎片,可以有把握地断定,这条饰带的高度与我在毗邻圆厅M.V.viz的墙壁上尚存的护壁一旁的饰带极相近,约为3~4英尺。我们在图88看到的朱红色底色,即一种庞贝(Pompeian)红,肯定在两处寺庙中的饰带上是相同的。对于这些相同点,我马上可以再举出另两个重要之处,它们现在已被证明得清清楚楚了:两处的饰带在网格上极其相似,其表现的情景均出自佛教肖像。将所有这些迹象综合起来,足以得出这样一个假设,即这两处饰带的基本构图方式,似乎已经揭示出这两处护壁的装饰体系也是十分相似的,对此,我们将作进一步的探究。

M.V绘图饰带的相似性

现在,关于圆厅M.V的饰带(如图89~95所示),下述两点是明确的。其一,它描绘的场景环绕着墙呈一条连续带状,除了墙上留有两个洞口外。一个洞是用来采光的,另一个洞则是通向内殿环形过道的入口。其二,这些场景表现的是同一个本生故事中的某些情节。在寺庙M.Ⅲ,其内侧的环形墙壁被一个门和三个窗户分隔成相同的四段,如我们此前所见。只有东北、东南两段墙护壁上方的饰带残存物得以解救。不过,这足以揭示以下两个重要问题。首先,它们表明每一段墙内的图案是相连的。其次,对这些残存物的进一步考察表明,至少处于下方的饰带所表现的情节很可能都出自相同的佛教故事,要么是释迦牟尼的生平,要么是有关佛陀前生的一段本生故事。

未破损的图案

第一种观点得到了虽然是否定但似乎仍具有结论性的证据的支持。在从环形过道堆积物出土的饰带的绘图泥块断片(下文的文物目录中有记录)之中,没有一块断片表明壁画的某一段在装饰建筑花纹或其他方面与其他的不同。这与M.V内殿墙壁南半圈上饰带的残存部情况完全相同。在那段饰带上,一组相互独立但前后连贯的情景组合成一幅完整的图案,表现了须大拏(Vessantara)王本生故事。

几幅情景的组合

有两条理由使得上述这一点相当有趣而且值得重视。第一个理由是在壁画中的这一连贯的图案与犍陀罗造型艺术对相同故事的表现方式大相径庭。在犍陀罗艺术中我们发现,以浮雕形式表现的同一故事的情景,至少在大多数情况下被分隔成不相连的图版或隔档,尽管它们以普通饰带形式排列。②这里,我们不考虑这一犍陀罗雕塑饰带花纹中的特殊现象的起源和解释。遗憾的是,由于没有一件希腊化佛教绘画艺术的遗物,因而无法确定上述方法是否也被应用于壁画中。不过,有一点肯定值得注意(这也是我提请注意的第二条理由),即数幅情景被组合成一个连续的系列。根据一个出自希腊近东地区的极有说服力的证据,这在后来的古典艺术中十分常见。M.V的饰带甚至对在上述地区有迹可循、用以阐明在这种方式下以简短题铭方法描绘的不同情景的体系也提供了一个精确的比较。

饰带中重复出现的相同形象

与M.V的饰带进行比较也有助于说明我上文提到的有趣的第二点。无论如何,M.Ⅲ低处的饰带很可能包含了取材于佛教故事的情节。对此,即将谈到的大断片图88以及图96的特征提供了基本线索。它们表现的形象被画成同样大小,因而可以推测这些同属于一条饰带。现在,具有重要意义的是在被解救的碎片中,有一些肯定是对出现在大断片上的形象的复制品。由此,我们在图88上就看到了成排的代表佛家弟子的和尚,完全是对另外一些残片处理方式的准确复制。出现在图96右方的王子模样崇拜者的头部,以相同的风格、处理方式和头饰被准确地复制不少于5次。显然,在同一个故事的情节中,肯定不断需要对一个主要角色进行一次又一次介绍,并以重复的风格、处理方式等来表明其身份。我们发现,M.V饰带的须大拏本生故事引人注目地体现了这种需要。由此,M.Ⅲ饰带中也出现的复制品(如上述断片所表现的)就可以被认为是一个间接证据,证明此处的主题也是出自佛陀前生或化身的生平故事。

① 为了保护这些易碎的绘图泥块不遭受进一步破坏,同时也为了保证其安全修复和处理,有必要更换其平整的表层背后易碎的黏土和麦秸,在表层之上涂上以一层帕里斯泥衬底的重彩。作为一个初步保护措施,将原来粗糙的背层去除掉是绝对必要的,否则,与这些废址中所有黏土残存物一样,已经大量渗入的盐分在受潮后就会侵蚀着色的表面,这种潮湿是将帕里斯泥黏合在一起所必需的。不过,没有这一预备措施,也不可能精确地把敞开的表层碎片拼接起来,或者使一些大裂纹合拢。这些极其精细的工作即先将同一画板断开的几个碎片背面的黏土层剥离,然后将其表层在正确的位置紧紧拼合在一起,是由F.H.安德鲁斯先生与受他艺术慧眼指导的我的第二个助手J.P.德鲁普先生以万分的小心和技巧完成的。

对下述准确的技术方法进行记录是十分有用的。将绘图断片正面朝下放在一块结实的厚玻璃板上。小心地慢慢刮去背面的黏土和麦秸,直到只剩下表面的帕里斯泥,然后根据图案的指示把同属一个版的几个碎片置于正确的位置。在厚玻璃板下适当的位置放着一面镜子,用来反射图案。对于较大的画板,要将玻璃极小心地弯到一定的弧度,与根据圆厅的直径得出的、原先画板表面所在墙壁的弧度完全一样。将碎片正确地拼合之后,在背面涂满一层帕里斯泥,成为一个新的背层。然后,用一个张在木框里的格网加固背面,最后,涂上一层厚帕里斯泥,把格网包在里面。用这种方法处理之后,这块画板就可以十分轻松而又安全地搬移了。

应该明确注明的是,任何对绘图表面遗失的小片进行增补的企图以及其他形式的“修补”是被严格避免的。——原注

② 这样安排格档内浮雕场景的主要原因(因为它是“排档间饰”),并不是所要雕刻的石材的尺寸引起的技术要求,这一点,在装饰极小的佛塔基座以及雕刻在单块石板上的饰带中表现得很明显。——原注

路经楼兰/(英)奥雷尔·斯坦因著;肖小勇等译.-桂林: 广西师范大学出版社, 2000;楼兰