千佛洞所得之佛教画

作者:(英)斯坦因

千佛洞石室所藏绘画为数甚多,性质很复杂,此处只能就特别标本所显示的几大类作一匆促的检讨。这许多材料对于中国佛教画美术的研究自然甚为重要,不过在检讨以前,关于这些画的来源同年代,应该略予说明。

第一,据中国经卷文书所记的年代藏书之最后封闭约在公元11世纪初年,同绘画上发愿供养人所记的年代完全相合,这是很重要的一个证据。

但是这所小小的密室,在以前有一时期,也许曾作为各寺院不需用的祭祀物品收藏之所。无论如何,石室封闭的时候,有许多东西为时已经很古,那是一定的。所以在带走的几千卷中文写本文书之中,所记年代确有在公元5世纪初期者。织品遗物也有可以确实断定在此以前好几百年的。

我们已经知道除了得到那一大堆汉文经典文书之外,还有一些是用很远的南方西方同北方各地的古代语言写成的写本。在所存的绘画方面也可以看出同样的情形。从道士不经心保管的东西,我还能救出一些绘画,大部分是幡同画,毫无疑义是出于吐蕃或泥婆罗的印度工匠之手。只是为数过少,不能同成于中国人之手的那些丰富的遗物相提并论,此处可以不谈。

我觉得为考究起见,图解之足以助人明了,比我所能作的解释或者普通叙述还更为需要。不过我对于那些美术遗物的兴趣无论深到怎样,我不能不感谢研究远东宗教美术的专家。此外我若没有专门家的朋友如不列颠博物院的秉雍先生,故裴特鲁齐先生 (Mr.Petrucci),以及我的助手安特鲁斯先生(Mr.Fred.H.Andriws)同罗立美女士(Miss F.Lorimer)许多的帮助同指导,我在《西域考古图记》(Serindia)同《千佛洞图录》诸书中所有关于各种绘画材料在佛像学上的分析,也是写不出来的。

千佛洞所得绘画在研究远东美术上之所以有大价值,乃由于这些绘画是公元后第7世纪到第10世纪唐代的遗物,那时正是中国美术最有权威的时期,当时流行的佛教画以前又很少有真正可靠的标本遗留下来。敦煌所有绘画可以说是名家所画的,真的不多。大部分都是成于当地工匠之手,以应地方上善男信女发愿供养之用的。

但是我们所得的绘画正因为是出于中国的西陲,在亚洲的一条大十字路上,所以能够使我们辨别得更为清楚,哪一种是发源于印度西北边省,后来比较佛教教义经过东伊朗和中亚,影响到远东美术遗传的大乘佛教美术,哪一种是出于古代中国绘画,纯粹是固有的天才和风格。

在一组上绘释迦牟尼成道前故事的很美的绢幡里(参看图93~96),我们能够很清楚地辨出这两种主要的成分。这些以及所有的绢幡都是用的一种几乎透明的薄绢,随便挂在穹门或到佛堂去的过道上,力求不使挡住光线。因为画在幡上的两面,所以无论风怎样摇摆,进香的人都可以看见。

很奇怪的是一面幡上所画佛的故事分成几段,年代的次序不十分注意。由图94一幡顶上一段,我们可以看见右边将来的乔答摩菩萨在生前向燃灯古佛(Dipankara Buddha)敬听他将来伟大的预言。佛像的姿势同衣服很像印度式。下面一段是有名的乔答摩太子出游四门故事的缩本,后来他之所以能成佛涅槃即始于此。再下是乔答摩的母亲摩耶夫人梦乔答摩降生之像,佛作一婴儿骑白象在云端状。最底下一段是摩耶夫人同一妃嫔着很显明的中国服装,在迦维罗卫宫中闲步之像。

图93此幡颜色富丽,画的是一些神人,上面一段作的是佛教神话中每一转轮王降世都随以俱来的七宝。这一个故事太长,此处不便解说,今只说下面浴佛的一段。八部天龙在按着印度习惯为佛洗浴。最下一段是宫廷侍女围看菩萨降生后下地行七步,步步生莲花之像。

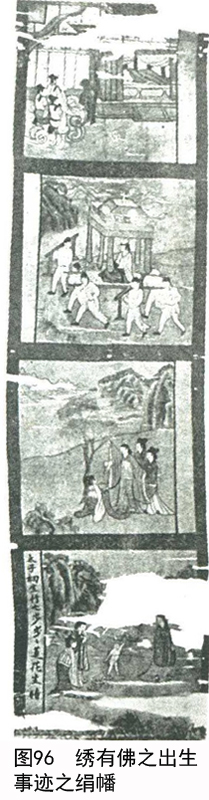

图96那一幅幡,底下一段所写的也是太子初生行七步,步步生莲花像。上面诸段写的是佛降生故事,次序井然不乱。最上一段作摩耶夫人熟睡,梦乔答摩菩萨诞生之状。下面一段作夫人乘舆往游蓝毗尼园之像;舆夫行动匆遽的姿态,用真正中国式的技术,表现得极为优美。再下一段太子从摩耶夫人右腋诞生,适合印度的传说。不过用宽袖遮蔽这种动作的庄严柔和的方法,以及花园后面表现得很好的小山,却显然是中国风味。

有一幅残幡,上余太子游四门故事画两段,中国风格尤其显著。图绘乔答摩太子骑马出父王之宫,上段作太子遇见老人,伛偻鞠躬之状,下段作遇病夫仆地之状。幡缘有中国字,述两画意义。

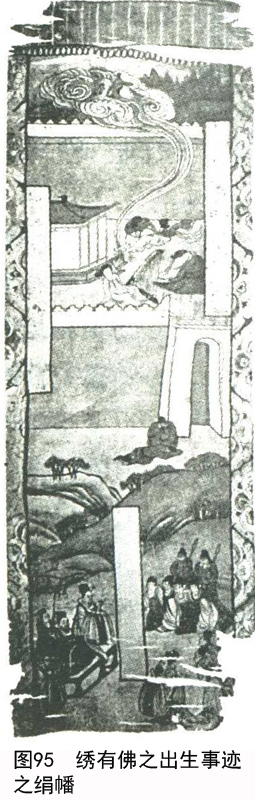

此外取材于佛本生故事者,有太子出宫诸项。图95复制一帧,上段作太子乔答摩夜遁,妃嫔采女以及卫士鼾睡门外之状。上端绘卷云,所以表示彼等梦中见此,未来的佛乘快马犍陟(犍德Kanthaka)匆匆出宫,脱离世网。下段作使者追乔答摩不得,反报白净王(Suddhodana),觳觫俯伏候责之状。二紫衣人立后,即刑吏也。

又有一幅画幡,人物风景等,全是中国风格。不过太子的忠实的快马犍陟(阐铎迦Kanthaka)当太子决心避世求道,他不得不离去的时候,那种感动的姿态,却是丝毫不易地采取了希腊式佛教美术中这一种作品的风格。下面是太子隐居林中以前预备剃发之像。再下面是乔答摩找到了成正觉的道路以前,学印度苦行僧人实行禁食,以致瘦骨嶙峋之状。

在另一幅画幡的上部,我们又找到两段,上面画的是太子同爱马犍陟和忠实的御者车匿告别之图。最下部分所画为使者乘马寻找太子像,构图甚美。

本生故事中相传的人物是用中国画法,但是佛菩萨像则同由中亚传来的希腊式佛教美术雕刻的型式多少有点相类,显然不同。因此引起了很有趣的问题。无论正确的解释是怎样,基督教传说经过意大利同佛勒铭(Flemish)画家之手致有变更的事,在这里算是得到了一件奇怪的类型了。

单独的佛像画中,乔答摩佛以及以前成正觉得大涅槃的诸佛像虽然十分重要,却是很少很少。中国之于佛教诸神,也同别处一样,常好注意较小而较近人的神祇。不过画那些最高的神像,却用一种特别保守的态度。所以衣褶方面常常模仿希腊式佛教美术雕刻雕佛像时的希腊标本,有一定的样式。

反之画在绢、麻布以及纸上的单尊佛像画,为数甚多。风格同画法有很大的差别,但是希腊式佛教美术传统的影响,在衣褶和装饰方面却很显然。最重要的是许多画像中特别富于美术意味的菩萨像以观自在菩萨(Avolokitesvara)为最多;其在敦煌佛像中的地位,正同今日中国日本佛教信徒之崇拜观音菩萨一样。

图103画作印度式的观自在菩萨立像,手执卷须式花,褪去了颜色还可以看出构图之优美、姿势以及面容之柔和。还有两种观自在菩萨像,大小同生人一样,构图甚为庄严华丽,似从一名手所绘原本脱出。

图102是一幅很好的纸,上绘观自在菩萨坐于水滨柳荫之下,右手执杨枝像。这幅画之所以重要是因为据日本传说,在12、13世纪时,宋朝某帝始于见梦中观自在菩萨,相貌正如此图。有此画可见中国之画观自在菩萨,作此形状,为时已久。下面施者所戴纱帽,乃10世纪时之男服。

此外还有一些很好的绢幡,上绘菩萨像,以无题记之属,不知作者为谁,其中如图87、图88两幅线条柔和色调富丽,尤为选作。左方一幅菩萨立于青莲花上,双手作合掌致敬状。姿势服饰装束都同中国式的菩萨相合。但是衣褶则常取法于犍陀罗式,流转自如,色调也很和谐。

尤其有趣味的是右边(图88)一幅的菩萨像。合庄严力量以及动作急速为一的奇怪姿态,菩萨面容也显然不是中国式,这是敦煌全部佛像中最动人的一幅。身体的挺直,头部的昂起,以及全部重量之向前安在右足上,将动作的力量表现得异常之好。加以衣带的飘扬自如,华盖上的铃铛,更将其衬托得格外有力。面部那种昂颈天外鄙视一切的表情,超脱于流行的中国式佛像以及传布各处的印度所采犍陀罗美术的希腊式佛像以外。头部的外国风同身体以及衣服线条所表现出来彻底的中国画匠风格呈极强烈的对比。全部令人发生迷离恍惚之感。

在这许多的绘画中,观自在菩萨而外,还有两位菩萨也特别引起信者的注意。其一为文殊菩萨(Manjusri)。如图97所示那一幅保存甚佳的绢幡,文殊菩萨的体格姿势,以及衣服都显然是印度式,他的莲花宝座安在狮背上,这照例是他的有纹章的坐骑,有一黑小厮,大约画的是印度人,作为引导。这像身体姿势的曲线比较近于女性,短的腰衣和透明的裳,都表示印度的特色。和谐的构图和色调使全部有了生命。这一种形式,显然指出虽是原来取法于印度式,然不是来自印度的犍陀罗同西北边省,而是从南方的泥婆罗和西藏来中国的。

远东佛教诸神中在普遍方面唯一可与观自在菩萨分庭抗礼的菩萨是乞叉底蘖婆(Kshitig rbha),中国称此为地藏王菩萨,日本称此为Jiso。在画幡中,披剃了的和尚头,表示化缘装束的补丁直裰,一望而知。经过无数的化身,他所努力的只是救度生灵。图98复制很好的一帧,表明他是行人最可靠的保护者。结跏趺坐于一盛开的莲花宝座上,右手持化缘时用的手杖;行人所用简单的披风从头上披到肩上,左手持一发光的水晶球,烛照幽冥。就构图的单纯和色调的和谐宁静而言,整幅显出一种单纯的柔和,同静美的表情。

下面左方画一青年供养人,惜底部损去,右方牌子及中间涡形装饰亦全为空白;此种地位本用以填注供养文字,但是常有如此不幸的事。购者购买此画大约是在路上或寺院里,因为没有时间或者余钱去找长于书法的人作一段文字写在画上,所以留下空白。

世间之所以热烈崇拜地藏王菩萨,尤其因为他是六大天王之主,连地狱众生也一并在内。既为幽冥之主,他可以用他的权力赦免地狱中受罪的鬼魂。所以他能穿着直裰,戴了披风,坐在石上,临于十殿阎王之上。而阎王则各着中国法官衣服,据案而坐。地藏王菩萨前面有一受罪幽灵,项带枷锁,由一鬼卒引带。向着业镜自看被判各罪。备填写文字的一方空白同写供养者姓名的牌子都空在那里。

在作详细的论述以前,关于大画上常见的一些小神像也趁便在此一说。各画幡中作此种小神像者为数甚多,可见其对于敦煌一地佛教信徒印象之深。这就是四天王像。四天王一律作战士,顶盔贯甲,足蹈魔鬼之状。这种观念是出自印度的佛教神话,而又可看出这种佛像实是导源于希腊式的从中亚的壁画以至于远东佛教美术。

一部纸册页上画的这四个天王:管领北方的是多闻天(Vaisra-vana or Kuvera),手持表记戟同小塔诸物;南方为广目天(毗楼博叉Virupaksha),手中持剑;东方为持国天(提头赖吒Dhritarashtra),手持弓箭;西方为增长天(毗楼勒叉Virudhaka),手持槌矛。

从所画四大天王的姿态以及服饰的一些变更方面,我们可以辨出哪一种是准中亚式,哪一种是中国式。画南方广目天的许多幡画中有一幅(参看图99)面部表情甚为凶恶,平直的双目,瘦长的腰身,这大约是出于中亚较古的作风。至于华丽的甲胄,又是一种中国式,中国式像貌比较柔和,双目特点为斜上形。

这种作风有一幅很好的例(参看图99),姿势方面庄严的曲线,画流动的衣褶时所渗入的潇洒,一手上举,五指伸开,这些性质都是中国美术情感特有的表现。至于由这许多绘画可以为古代甲胄研究供给丰富的材料一点,我只能在此点明一下,不能更作详细的讨论了。

北方多闻天在四天王画像中占最重要的地位。其所以如此,完全由于古代印度以此为印度财神(Kubera)之故。画中只他有魔鬼侍从随护。有一幅名手所作的画(参看图100),上画多闻天乘云腾空前进之状,人鬼侍从随护甚众。

这一幅精美的小画,在美术上同佛像学上都很有趣味,我不能不在此处指点出来。画工的精致,颜色的和谐,以及人物构图各部分之此例匀称,实在令人心神开朗。看了那天王的冕,不禁令人想起波斯萨珊朝万王之王庄严的头饰,这当然是从伊朗来的。庄严壮丽滚滚不绝的波涛,和在地平线上的山岭将距离的观念表现得很好,中国绘画美术上的特别禀赋在此有惊人的表现。

在这一些描绘某种职责或神圣的集会的佛教高等神祇画中,我要提出一幅,以作现在判定这一类中国古佛教画标本时代困难的一个说明。这是画得很美的一幅引着一个灵魂的引路菩萨像 (Avolokitesvara,见卷首)。这幅画的构图很华贵,画笔也优美庄严。图中的妇人头部微俯,紧随着前面引道的菩萨,活画出一位虔诚的灵魂;而就头髻和衣服的形式看来,起初以为这幅画也许是唐以后的作品。后来我在吐鲁番从一中国古墓里发现一幅很好的残画卷(参看第十七章),年代可以很确实地归到第8世纪的初叶,才把我的疑惑消去了。在吐鲁番得到的这幅绢画,虽不幸只残余一部分,然而上面却画有各种的世间景物,所画妇女头髻和衣饰,同引路菩萨这一幅中的妇女极其相似。这一种装饰,不能放到后来,这乃是唐初流行的一种样式。

在诸尊侍环绕着观自在菩萨的那些大画中,如图101所指示的一幅颜色极其富丽的绢画,特别值得注意。从这幅中可以看出中国画匠采取了印度的原始形式,伊朗和中亚的影响,以及西藏的趣味所混合而成的一种格调。画作千手观音趺坐于大圆盘中,诸神在外相称地环绕之像,即借那无数的手作成身光。每一只手的掌心都有一只眼睛,象征观音慧眼慧手无处不在,可以在同时候救度所有的善男信女。

画幅背景方面的上半部在圆盘之内,并涵有日光菩萨和月光菩萨的身光,此下有从蔚蓝色的天宇中耸出的比较生硬的花。背景的下方有画得很美的人物,姑名为“善财”同“龙女”,两个都坐在莲花上,作成奉献之状。再下去左右力士各一,躯干雄伟,头发倒竖,动作姿态甚为猛烈。这一定是仿的西藏佛教中的魔王像。左右力士之间,有一水池,池中左右各有一顶盔贯甲的龙王,用手举着观音的圆盘。

另外还有一幅幸而保存得很好的大画(参看图105),所画的也是千手观音及其曼陀罗(Mandala)中的各种神像,而画得更为精工,颜色更为富丽。画幅足高七英尺,宽五英尺半。关于这一幅富丽的构图,我不能详说,只可聊叙大略。在这幅画中,除去前面所说的神像而外,还另添许多菩萨,相对地分列左右,其中有印度神话里的帝释天(Indra)和梵天(Brahman)像,其余许多奇形怪状的神像,显然带有湿婆教(Sivaitic)的意味。底部的角上是许多群的神像,每一群中都有一尊女神。再下去又是一对一对的天王像。画幅的下方也有一些力士,在火焰的背景中跳跃。全部技术甚为伟大,色调的富丽,工力也正可敌对。

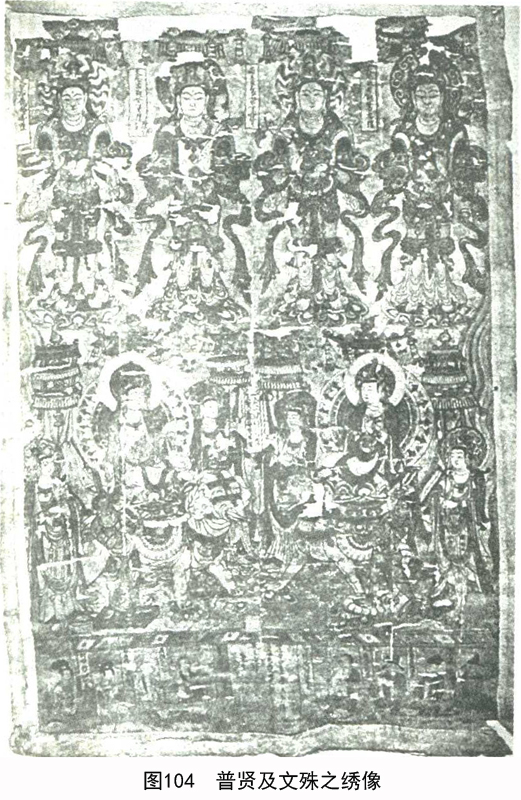

可以同这些富丽的观音画相比较的还有一幅大画(参看图104),画中作骑白象的普贤和骑狮的文殊菩萨像,上面便是一排形式不同的四尊菩萨;看起来是比较生硬而且简单。但是画的本身却有一有趣味之点,那便是有年代的画中要以此为最古,供养的字句中明明白白写的是咸通五年(864)。底部那一方的画中还有一点考古的资料,下方那些供养者同妇女中有两位却是女尼。其余的两位妇人,宽博的袖子,头髻也无装饰,显然和第10世纪画上的式样不同;和我们相信年代较古的画中所画供养者像形式也不一样。

这种画像的第一幅并不完全是画的,美丽的挂幅是用丝线彩绣的(参看图89)。此像高足八英尺,横宽约五英尺半,出自画家之手,只由手艺人或者是由女手艺人复制而成。但是因为它显出图样的高贵,技巧及设色的纯熟与细心,已成为我们所有唐画中最动人的作品之一。图作佛教传说中最著名的灵鹫峰(Vulture Peak)上的释迦牟尼菩萨(Buddha Sakyamuni),此峰位于现在的Rajgiro。这幅图像在衣服与姿态的每一部分上,都再现出由印度雕像中表现的神圣传说的样式。在整个画像的调和上露出画家的手法。

菩萨的两边站着一对菩萨一对弟子。因为这幅图像受了损伤,后者只残存着精细的头部。最优美的是华盖两旁向下飞着乘着云涡穿着波状长袍的两个秀丽的Apsaras或天女的画法。

供养者同他们的女人所给的特别兴趣是绘画如生,尤其是他们的服装。男人的高而带尾的帽子,是唐以前不久时期雕刻上的样式。同样的特色是女人穿长裙,着长紧袖的衣服,留着平式的头发。我们显然看见绣出这幅佛像的时候的时尚。这时候一定比我们注有年月的最早的咸通五年(864)的画更在以前。

有很多上画佛教变相的伟大重要的画中,并找不出正确可靠的年代,而由这些妇女服装变迁所表现的年代上的标识,可以帮助我们来满足这种要求。但是在讨论这些之前,让我将能直接引起信士注意和兴趣冀图往生天堂的轮回观念,稍为解释。从古至今,印度人都相信不断的轮回。这也是所有佛教教义的基础。这种教义的主要目的便是教人以逃避再生和来世苦难的无穷尽的锁链,于涅槃(Nirvana)中得救,涅槃即是最后的止息。

然而这种目的在于消灭特殊的印度式悲观论的人生观,中国一般人的心里似乎有点不大高兴接受。中国的佛教徒没有印度佛教徒那样偏于玄想,他们却相信深信三宝的人,因为他们合乎德行的生活同精神上的修养,可以以往生净土为其报酬,在那里得到有福的休息,虽不是永久的,时期之长却也不可计量。这种往生净土,往往画成善人的灵魂从莲花瓣中转身为一婴儿,以为表示,于是这种虔诚的想象显得更有诗意了。在敦煌所得的古画中这一种有福气的少年灵魂往生像,真的可以找出若干来。

大乘佛教把菩萨的崇拜发展成为诸佛精神上的继承者,到了相当的时候,每一个菩萨各有他自己的净土。于是观自在成为号称无量光的阿弥陀佛的继承者,弥陀佛在西方自有他的净土,往生弥陀净土乃为信士所特别希冀。所以在我们的大幅绢画里,弥陀净土遂成为常见的一种。

图106就是我所选出的第一个标本,这一部分是由于构图简单,可以容我们将这种净土画中所有重要的人物明白地分别出来,还有就是有很好的理由可以将此画的年代定得早一点。这一幅画的特点是色调强烈而又和谐,从坐在观自在同势至菩萨中间的弥陀佛便可以看出来。下面是两尊较小的菩萨。主要的三尊佛之后列有佛原来的六个弟子;头发披剃,成为和尚。上面两边各有一天女,飘浮空际作散花的姿势。技术方面最可贵之点是用浓光法(high lights)以显出肌肉的立体感觉。这当然是从希腊美术中得来的方法,另外只有一幅画也是如此。

此画年代较古的确实证据从画幅下端左方供养信女的像(参看图107)可以看出来,那里本有一块牌子预备供养人题词,可惜并没有填上。信女的像作跪坐一方席上的姿势,有一种单纯的美,这显然是一位高手从真人写生下来的。面部及姿态都庄严地表示虔诚。折叠的裳,高而宽的背子,简单的头饰和悬在颈部的小髻,都是一种很早的样式,和在绣画中所见到的很相近。实际上这种形式,在第7世纪的中国雕刻中常常可以看到的。

另外一大幅弥陀变相绢画,也很可以指出这一幅画的好多特点来。中央佛坐在莲花座上,旁边观自在势至菩萨和其他侍从诸神环绕左右。莲座浮在一座湖水里,水上另有一些含苞未放的莲花,内中涵有将要往生的灵魂。下端有一块牌子,并未写字,牌子旁边画有跪着的供养人小像,右边二男左边一女。女人的衣服头饰和我们在前面所看见的供养女人像异常相似。

从上面所说结构比较简单的两幅画里,可以使我们容易看出较为精细的净土变相画的详细情形,欣赏美术方面的造诣。图108就是一幅药师佛变相(Paradise Bhaisha-jyaguru)。

佛坐在中间的莲花座上,作入定状,旁边环绕的是普贤文殊以及其他较小的菩萨,衣饰都很富丽,并有身光。紧靠着佛的后面就是四位已经披剃了的弟子。上端背景方面有按着中国透视法所画的天上楼阁;湖上亭榭之中别有一些神祇。

正在佛的前面为一供养陈设甚为富丽的香案,两边各有一位姿态优美的天女作供养状。从台座耸出的平台上一位舞女正在乐人之间跳舞。这几乎是一切大变相画中景象最特别的一帧。在相信真正托根于印度思想的佛教教理者看来,要得到善行有福的报答,还是向少有世间意味的方面去求,对于这种音乐舞蹈的享乐自不免有奇异之感。药幅右边的景物作世俗的中国式,画的都是一些信士借着佛力可以超脱的各种世间烦恼。

药师佛这一幅可算是最大而又最富丽的画了。图109就是此画的左半幅。虽有破损,然就结构之雍容华贵,用笔之精细而言,仍可以引起特别的兴味。诸天神人的大集会很巧妙地对列在秩序井然的台座和殿庭之间,都点缀得甚为华丽,浮在一座莲花池上。在两旁没有身光的人物之中,还杂有一些穿着盔甲的王者和力士。

从台座伸出的大平台上又有一位舞人按着天乐急促的节奏作胡旋舞。在这幅天乐队画中还穿插一点游戏的成分,有两个奇异的胖小儿也在那里按着音乐的节奏跳舞。这显然是写的两个新近往生净土的灵魂,因为得生天上,欢喜鼓舞之状。还有两个往生的灵魂端坐在前面池中的莲花上。此外如两边两层的楼台建筑,以及坐在地板上悠闲自适的一些小菩萨,此处不能一一详说。至于边线上所绘药师佛真身的景物纯然是中国式。

佛教净土画中以弥陀变相为最普遍。左右的观自在同大势至连同坐着的佛像是为三尊佛。坐在三尊佛之间和下面的是其他的一些小菩萨。在台座伸出的一部分可以看见一个舞女正在六个乐师之间跳舞。手中舞动的长带和颤巍巍的头饰更足以加强她的韵律的动作。有一位新近往生的灵魂坐在莲花上正预备同飘浮在两边的天人联合向台座进行。

此外还有两大幅绢画的残片一定得略为叙说一下(参看图110和图111)。这两幅画如果完全无缺,大约是用来遮蔽整部的穹殿或穿堂的过道的。两幅之中的一幅保存得较为完好,虽已破损,还有六英尺半高,宽达三英尺半左右。原来大概有一幅极大的画三尊佛身的穹形大画,而这两幅残画配起来正是三幅连续画的左右两翼。

右面的菩萨是骑白狮的文殊,随侍的有一黑皮肤的小厮,原意画的是印度人,画来却同黑人一般。围绕菩萨的那些富丽的侍从,其中有四天王同一般力士。

这一幅大画中庄严进行的情状,在左边还保存有相当的一部分。其中有两个华贵的乐师昂首前进,一个吹笛,一个吹笙(参看图110)。身体的曲线和飘荡的衣服,显出一种韵律动作的感觉,同全篇异常和谐。沉醉于音乐的神情在吹笛者的面部表示得很好,而右边那位乐师凝神专一的姿态,也甚为佳妙。

像这一类描写佛教净土同人天共存的画,内容是那样无微不至,画笔是那样精致,色触又是那样的强烈生动,展阅之余,肃穆和平之气扑人眉宇,同时音乐上轻快流动的情绪似乎也传入画中,我们还可以欣赏得到。我们怀着这样的感触同在僻居边陲为亚洲腹地的十字路上得到的那些佛教绘画美术标本作别,我们觉得千佛洞石室秘藏的那些残画,居然保留了一个最好的机会给我们,这实在是一桩可以庆贺的事。

西域考古记/(英)斯坦因著,向达译.-北京: 商务印书馆, 2013 ;亚洲地区