祆神密特拉源流及其形象考

作者:张小贵

大约在公元前2000年,印度—伊朗语各族中的一支就已南下到达伊朗高原,其中一部分进入了在今叙利亚北部,由胡里特人建立了米旦尼(Mitanni)王国。密特拉(Mithra)一名最早即见于米旦尼与赫梯国王Suppiluliumas所订立的盟约,该盟约提到了五位神,分别是Mitra、Varuna、Indra与两位Nāsatyas①。在印伊部落分支印度雅利安人最早创作的《梨俱吠陀》中,也提到了这五位神②。由是可见,密特拉信仰应早于印伊人部落分离迁徙之前。

随着雅利安人的迁徙,密特拉崇拜也分别传入了古代印度和伊朗地区。有关古代伊朗密特拉崇拜的文字记载,主要见于琐罗亚斯德教经典《阿维斯陀经》(Avesta)中的《密特拉颂》(Mihr Yast)。该颂诗约成书于公元前5世纪下半叶,记录了有关这位伊朗神的特征、习俗、享祭器具、属神及仪式等内容③。另外,《阿维斯陀经》的一些其他章节也提到了密特拉,足见该神在古波斯琐罗亚斯德教中享有重要地位。中古时期,波斯琐罗亚斯德教经中亚传入中国,以祆教名之,一度流行。本文拟在前人研究基础上,勾勒祆神密特拉形象在不同时空下演变的轨迹,并就中亚,中国有关考古发现略作申说。

一 波斯琐罗亚斯德教中的密特拉

波斯琐罗亚斯德教,是已知人类文明史上最古老的一个宗教。据学界对该教圣诗《伽萨》(Gāthā)日益深入的研究,从其所使用的语言及所描述的内容看,越来越倾向于将教主琐罗亚斯德的生卒年代推至公元前1000年之前④。到了阿契美尼(Achaemenian)王朝时期(约前550~前330年),该教已作为国教,在波斯帝国境内风靡流行。有关此时密特拉崇拜的情况,最早见于阿尔塔薛西斯二世(Artaxerx-es Ⅱ,前405~前359年)统治时,据哈玛丹(Hamadān)B区发现的阿尔塔薛西斯二世铭文记载,他曾单独向密特拉祈祷⑤。复据小阿维斯陀经(Khorda Avesta,即阿维斯陀经的选译本或普及本,由短小祈祷文组成,供僧侣及信众吟诵),密特拉在琐罗亚斯德教中占有重要的地位,在该教的祭祀仪式yast和niyā yisn中,都有专门为其而设的仪式;在日常的yasna仪式中,其也不断地被颂念,在其他的yasts中,他的名字也时常被念及⑥。这些资料都反映了阿契美尼王朝时期密特拉地位之崇。

据英国权威学者研究,3~4世纪的摩尼教文书也记载了有关密特拉崇拜的情况。虽然该等文书成于萨珊王朝,却反映了帕提亚时期(Parthian,前247~224年)对密特拉的礼拜。而且,文书中所记载的礼拜仪式明显源于更古老的《密特拉颂》⑦。这种情况表明,从阿契美尼时期到帕提亚时期,密特拉信仰在古波斯地区曾一脉传承。考古发现也证明了这一点,如尼萨(Nisa)发现的陶片上刻有众多带有密特拉字样的人名,表明当地居民确实是琐罗亚斯德教徒⑧。

到了萨珊王朝时期,尽管阿达希尔一世(Ardasīr,224~241年)进行改革,使琐罗亚斯德教团一改原先松散、杂合之状态,“萨珊人重新严整之前统治者实行的综合主义”⑨。然而,从建国之日起,其他神祇如密特拉仍然得到历代君主祭祀。而基督教的叙利亚文资料,也证实了密特拉(时称Mihr,密赫尔)在萨珊时期琐罗亚斯德教中的重要地位⑩。许多考古发现属于此时的印章都刻有含密特拉字样的人名,而这些人名中不乏是琐罗亚斯德教祭司者(11)。

根据中古波斯的帕拉维语文书《创世纪》(Greater Bundahisn)记载,“密赫尔由众神之中最伟大的奥尔玛兹达创造(Mihr……frāz dād Ohrmazd xwarrahōmandtom az mēnōgān yazdān)”,他的“责任是公正地为世界审判(xwēskārīh wizīr ī gēhān pad rāstīh kardan)”(12)。在《宗教判决书》(Dādistān ī dēnīg)中,马奴什切尔(Manuscihr)强调道密赫尔的特殊职责是监察整个世界上的人类,去记录他们在这里的行为。而在未来世,由造物主奥尔玛兹达负责审判,然后进行最后的记录(13)。这段文献记载,时间为9世纪,与《密特拉颂》第92节极为相似,在《密特拉颂》中密特拉被认为是“生物界所有生物的世俗与宗教的审判者(dāmōhu ahūm ratūmca gaēθanam)”(14)。这表明即使到了萨珊时期,琐罗亚斯德教中有关密特拉的教义仍不乏承继阿契美尼时期的有关成分。

不过,根据帕拉维文献的记录,萨珊时期密特拉在教中的地位似乎不如前朝那么重要了。如以每月30日命名的神名之中,密赫尔地位并不显赫,不但身居阿胡拉马兹达的六大属神阿马拉斯潘德(Amahraspand,意为“慷慨的永生不朽者”)之后,而且甚至比Xwar与Gōs等诸小神地位更为低微(15)。但是密赫尔在年历之中的位置似乎说明了其地位仅次于上神奥尔玛兹达。如奥尔玛兹达为首日之主,占据了每前半月之首;而密赫尔作为第十六日之主,乃为后半月诸神之首(16)。同样地,密赫尔作为第七月之主,又位居下半年诸神之首(17)。萨珊时期的理论著作也证明了密赫尔的重要。在Mēnōgy ī Xrad中记载,每日要对Khorsēd和密赫尔进行三次礼拜(har rōz se bār padīra Xarsēd u Mihir……ēstād namāz u stāisn kunesn)(18)。根据中古帕拉维文《宗教行事》(Dēnkard)中所引录的Sūdkar Nask记载,“每天晚上向密赫尔祈祷,一次是为毁灭和减少整个世界的愤怒,第二次是为消灭和减少懒散(abar Mi-hr hamāg gēhān harw sab ēsn ēwag,ud busāsp Ⅱ jār(y’wl),pad wināsīdan ud kāhīdan)”(19)。这一记载可溯源于《密特拉颂》97节(20)。

萨珊时期,密赫尔地位显赫的另一重要事实是,每年上至国王下至普通百姓,举国庆祝其古老节日密赫拉甘(Mihragan)。该节日与新年(诺鲁孜,Nō Rūz),成为一年中最重要的两个节日。其被称为祖母绿,而新年则被称为红宝石,“这两天优于所有其他日子,就像这两种珠宝优于所有其他珠宝一样”(21)。在这一天的黎明时分,便有王宫中的一位勇士,高声呼喊道:“啊,天神们,快快降临这个世界吧!把恶魔和作恶者从这个世界驱除吧!”(22)这一风俗也与《密特拉颂》中所记密特拉负责驱走恶魔和作恶者相符(23)。

据《密特拉颂》,密特拉司昼夜轮转及四季更替之职,因此,在宗教的传播过程中,其与太阳和火的关系日益密切。不过《阿维斯陀经》中有专门祭祀太阳的祈祷文,即《诸神颂》第六部《太阳颂》(Khorsēd Yast)(24),表明此时太阳和密特拉还未等同。类似的情况在《密特拉颂》的其他章节也有反映,如第13节有云:“他是第一位到达哈拉神山(Hara Mountains)的天神,先于永恒不朽的、策马疾驰的太阳。他首先登上了金碧辉煌的山顶,鸟瞰伊朗人所居住的大地”(25)。不过该经中也有部分内容将两者混淆,而到了萨珊时期,密特拉时或等同太阳,将太阳直称为“密赫尔”(26)。这一情况或有助于理解密特拉常与希腊罗马艺术中太阳神形似的原因。

二 古波斯的密特拉形象

根据《密特拉颂》的描述,密特拉代表了正义,专司严厉惩罚那些无信仰者(27)。基于此,密特拉变成了一位战神,为正直的伊朗人反对敌人而战(28)。因此,有关密特拉形象的描述都提及了身为一名战士应具的装备,同希腊罗马神话中的日神一样:他驾驭着战车,拉车的白马饰银饰金,马车并未在地上投下阴影(29)。他像一名战士,手执巨大的青铜权杖(30)。有时则拿着矛、弓箭、匕首和投石(31)。有关密特拉骑乘马拉战车的文字记载,可见于《密特拉颂》诸章节:

我们所崇拜的草原之主密特拉……他乘驾巨轮的神车,携马兹达创造的灵光和阿胡拉赐予的胜利,以迅雷不及掩耳之势,从(东部)大陆阿雷扎希国(Ar*zahī)驶向我们赫阿尼拉萨国(Xvaniraθa)(32)。(第十七章第六十七节)

由崇高而善良的阿什(Asi)驾驭密特拉的马车,马兹达教为这一神圣之旅开辟道路……(六十八节)(33)

我们所崇拜的草原之主密特拉,他手执银矛,身披金甲,扬鞭策马,驱车飞驰。他英勇威武、骁勇善战。(第二十八章112节)

随着(密特拉的)鞭声响起,战马嘶呜,利箭离弦,那些奉行血祭的恶灵们,立遭打击,永堕地狱。(113节)(34)

密特拉永怀生命,驾着金光灿烂、华丽无比的马车翩然下凡,从容自得。(第三十一章124节)

(密特拉)的战车由四匹雪白神马拉着,它们是天国的神驹,前蹄镶金、后蹄嵌银,精致的辔头有金属钩,牢牢地套在前轭上。(125节)

在密特拉的右侧,立着魁梧、公正、至圣的拉什奴;他的左侧,则是乐善好施、正直诚实的女神奇斯塔(Razistā Cistā),她一身素装,白璧无瑕,堪称马兹达宗教的典范。(126节)(35)

密特拉身具战士的特征,可追溯至原始印欧时代,可是到梨俱吠陀最终形成时,这一特征已经消失。在梨俱吠陀中,密特拉和伐罗拿并没有为自己而战斗,作战的任务是由因陀罗(Indra)来执行的(36)。虽然有学者认为密特拉所具备的战神特征与琐罗亚斯德本人的教义并不相符,然而《伽萨》圣诗的内容却暗示先知并不反对任何人为了正义拿起武器;相反,密特拉作为善良正义之神,与琐罗亚斯德的信条高度一致(37)。因此可以说,古伊朗的密特拉具备战士的特征,驾驭着马车,乃继承自印伊时代的传统,并随琐罗亚斯德教形成和发展而得以保留并演进。而古印度的密特拉则渐渐失去战士的特征。

密特拉神形象之定型,始于萨珊波斯帝国兴起之时。如开国君主阿达希尔位于纳克希—贾布峡谷的浮雕,显示阿达希尔站在奥尔马兹达(即阿胡拉马兹达)面前,由神为他加冕,主神奥尔马兹达被刻画成穿袍戴冠,表明作为国教的琐罗亚斯德教诸神逐渐形象化。就像霍米兹德一世(Hormizd Ⅰ,272~273年)的钱币上和纳尔斯(Narse,293~303年)、阿达希尔二世(Ardashir Ⅱ,379~383年)的浮雕上所刻画的那样,密特拉神的王冠上增加了一道光圈,而阿娜希塔的衣着像众王后之后(38)。在Tāq-i Rustān的雕刻上,阿达希尔二世正从奥尔玛兹达手中接过王冠,他身后站着一位头戴光轮的人物,明显就是密赫尔(Mihr)(39)。不过,这一图像明显与阿维斯陀经中记载的密特拉驾马驭车的形象不符。表明到了萨珊王朝时期,琐罗亚斯德教将众神人格化并形之图像,皆出现在世俗王权神授的场景中,显然乃出于维护统治的意图。这倒与其时琐罗亚斯德教不尚偶像崇拜的传统一致。一般认为早期波斯境内琐罗亚斯德教尚流行偶像崇拜,从公元前4世纪开始逐渐接受庙火仪式(40)。这一仪式的确立乃为反对圣像崇拜,并逐渐发展成为该教的正统仪式(41)。到帕提亚晚期真正意义上的破坏圣像运动逐渐开展起来,随着希腊化影响的减退,反对圣像崇拜、支持火坛的情绪日益高涨。至萨珊王朝时破坏圣像运动赢得完全胜利(42)。《密特拉颂》形成于公元前5世纪左右,其时波斯境内尚流行圣像崇拜,因此文献记载密特拉驾驶马拉战车的形象往往带有虚构的神话色彩,但其被形诸图像是有可能的。但是到了萨珊波斯时期,世俗王权神授场景中出现的诸神像(包括密特拉神像)显然并非出于正统琐罗亚斯德教徒祭拜圣像的目的而创作,因此其与该教经典中的描述无法对号入座,就不难理解了。

另外需要指出的是,即使在琐罗亚斯德教经典中,密特拉也不是唯一驾驶马拉战车的神。如水神Ar*dvī Sūrā就是其中之一。《阿维斯陀经》的《诸神颂》中,献给Ar*dvī Sūrā的诗篇长而古老。在诗中,这位女神被描绘成一位漂亮而丰满的少女,身披毛皮大衣(43)。她驾驶着由四匹马拉着的战车——风、雨、云和雪。(44)她被当作丰饶女神祭祀(45)。她也拥有丰富的物资,包括战车、马匹、武器和家常用物品等(46),战士们也向她祈祷以取得战争的胜利(47)。与之相似的是幸运女神Asi,她们都是拥有战车的女神(48)。不过,与密特拉不同的是,这些神为女性形象。

三 中亚考古发现所见的密特拉

正如普鲁塔克所说的,“由于亚历山大(的东征),巴克特里亚和高加索(即兴都库什)地区的人们学会了礼敬希腊神”(49)。继任欧克拉提德(Eucratides,约前170/165~前159年在位)的巴克特里亚国王Plato(前155~?)的钱币上,就刻有希腊太阳神阿波罗—赫利赫利俄斯(Apollo-Helios)的神像(图一)。他头顶神光,驾驭由四马并列拉着的双轮战车,与希腊神像一致。按,赫利俄斯(Helius,希腊文’Hλcο*)系希腊神话中的太阳神。传说他每日乘着四马金车(这金车为神匠赫菲斯托斯所造)从奥克阿诺斯(大洋)的岸边起程来到天空。其头冠闪闪发光,长袍熠熠生辉,在天空中巡行,把生命之光洒向大地,给大地以光明、温暖和生命。他的座驾,“全是黄金制作的,镶嵌着各色发光的宝石”(50)。在后世神话中,他与阿波罗被逐渐混为一体。然而在表现太阳神这一特征方面,其整个构造逐渐与印度的日天(Surya)及伊朗的密特拉相同:神站在马车的前方,手把车轼指挥,马则两边齐齐分开(51)。在这位国王的其他钱币上,则刻有站立着的阿波罗的形象。他手执权杖,身着短衣,外披长袍,尔后贵霜钱币上年轻的密特拉也是呈现这一形象(52)。

而随着希腊化王国的消亡,中亚地区的原始信仰逐渐复兴。在兴都库什山南部的希腊化王国(后来称为印度—希腊王国),在阿拉霍西亚(Arachosia)和迦毕试(Kapisa,卡布尔地区)持续到公元前70年左右,而在健陀罗和塔克西拉又持续到公元前50年左右,也就是在这些地区,希腊神像逐渐让位于伊朗的密特拉神(53)。从此地的最后两位国王Amyntas和Hermaeus(前95~70年)开始,伊朗本土的密特拉图像中的骑士帽(tiara)也出现在“宙斯”的头上。这种帽的特点是帽尖向前弯曲,后边盖住后颈,旁边遮住脸颊,钱币的正面画神的半身像,长满胡须,头顶戴光。这也成为密特拉最早的肖像(54)。

从塞语“urmaysde”(太阳)与“ss andrāmata”(女神之名)等语言学的证据来看,早期塞人与贵霜人并不祭拜密特拉,而是崇拜阿胡拉马兹达与斯彭塔阿美提希(55)。贵霜人在入侵巴克特里亚本土以前,可能已经在粟特地区了解到密特拉神,因为有个伊朗贵族名为“Sisi-miθra”(意为“献身于密特拉”),证明亚历山大时期乌浒河北曾崇拜密特拉。随着塞人与贵霜人征服了乌浒河南的希腊——巴克特里亚领地后,他们逐渐受到希腊的宗教生活、宗教建筑、宗教性雕刻以及宗教观念与宗教崇拜的影响。如传为第一位贵霜翕侯萨那布(Sanab)时期的苏尔汗河谷之卡尔查延的贵霜庄园雕刻装饰中,希腊胜利女神尼刻(Nike)与一位头饰辐射光晕的有胡须神(比定为宙斯)以及希腊化的密特拉处于同一画面上。一般认为此头饰辐射光晕的宙斯是希腊雕塑家所创造的兼能表达希腊——巴克特里亚宗教观与贵霜宗教观的阿胡拉马兹达的形象。而希腊式的密特拉则代表了希腊与伊朗宗教融合的另一类型。见于卡尔查延戴着弗利吉亚帽(尖端下垂的圆锥型帽)的密特拉像,与西方密特拉(即希腊—罗马式密特拉)相似,这是雕塑家们将希腊—伊朗融合文化使用到贵霜型密特拉身上的结果(56)。

胡韦色迦(Huviska,前31年即位)钱币的第二阶段揭示了某些令人注目的新趋势,密特拉的地位逐渐上升(图二)。如密特拉的巴克特里亚语名称“Ahu budano”(意为“万物的最高君主”,源自古伊朗语Ahu būtānām),其相应的阿维斯陀语为ahu ratusca gaeθanam(意为“生物的最高主宰”)。密特拉的画像与题铭一起出现在钱币上(57)。例如,贵霜钱币所雕刻的太阳神画像,就经常伴有希腊神话中太阳车的驭手赫利俄斯(Helios)和密特拉的名字(58)。

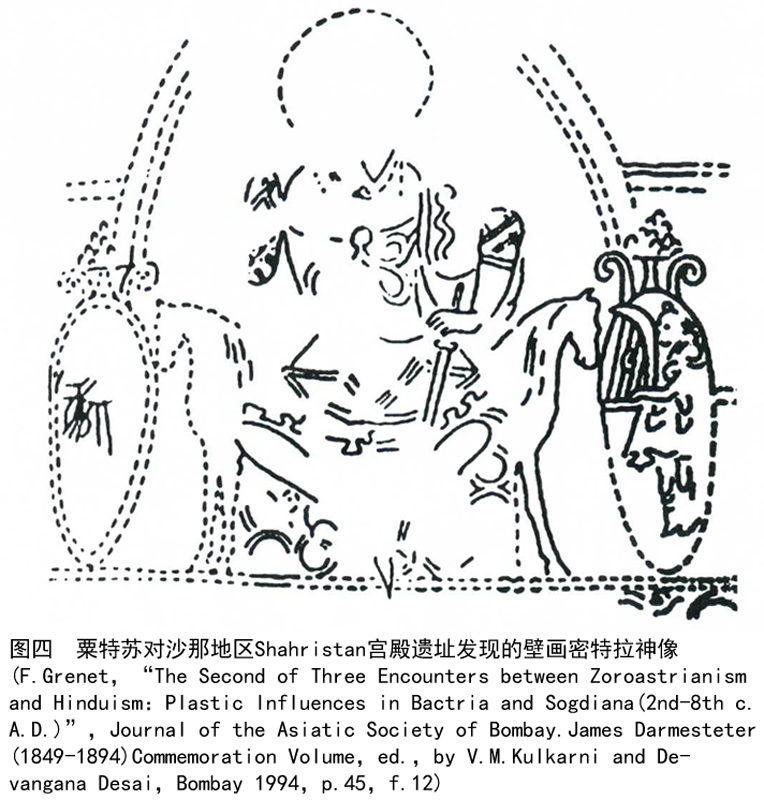

由上所述可以看出贵霜时期考古发现所见密特拉形象,带有明显的希腊罗马文化特征,是希腊文化与伊朗文化融合的产物。也就是说,属于伊朗琐罗亚斯德教系统的密特拉形象走出经典,形之图像,受希腊化的影响很深。而到了5~8世纪的粟特地区,随着希腊化早已减弱,其考古发现的密特拉形象则更能反映波斯琐罗亚斯德教的文化内涵,当然其造型艺术仍然摆脱不了希腊化的影响。早年苏联中亚考古专家别列尼兹基(A.M.Belenizki)就曾指出粟特片治肯特一号遗址5号屋与六号遗址26号屋的图像头戴光轮,乃为日神。并根据七号遗址的2号屋战士形象,而推断此日神当为阿维斯陀经中的密特拉(图三)。根据贵霜钱币的图像资料来看,这一形象明显受希腊巴克特里亚艺术的影响(59)。俄罗斯中亚考古专家马尔沙克教授(B.Marshak)指出,六号遗址3号屋的壁画图像表现了琐罗亚斯德教中善神与善人参与斗争恶灵的故事,很可能反映的正是最终启示的战争场面。其中第3幅图表现的是骑在狮子上的娜娜(Nana)与坐在有翼神马所拉战车的日神会面的场景(60)。尽管马尔沙克教授并未指出这位日神究竟为谁,但联想到粟特本土奉行琐罗亚斯德教的记载,可推知其应为本土化了的密特拉神。法国中亚考古专家葛乐耐教授(F.Grenet)也曾举出粟特地区发现的密特拉神像,如苏对沙那(Ustrushana,唐朝史籍中的东曹国)地区的Shahristan宫殿遗址发现的壁画上的密特拉神像,即端坐在双头马上(图四);上引片治肯特七号遗址2号屋出土一块木板画,所绘密特拉神也是坐在双头马上;这两件作品都是8世纪制作的。这些图像与阿富汗Dokhtar-I Noshirwan遗址发现的神像类似,根据神像两边底部残存的马腿,推知是坐在双头马上的密特拉神像。葛乐耐指出,这些粟特祆教系统中的密特拉神像,其原型是希腊化的太阳神的车乘,和这些粟特图像最接近的一幅早期作品,是阿富汗巴米扬石窟38米高大佛洞后壁的密特拉神像。巴米扬38米大佛佛龛背景绘画中,中部板块一图上有一辆四马驾御的马车,车上左右各站立一有头光、有头盔、有两翅的天人,手执盾牌。上面日轮中为密特拉神,左右上角各有一戴尖帽的天使,左右下角各有一有头光的hvarenah神鸟,人头鸟身,戴粟特式帽(图五)(61)。说明到了8世纪,粟特地区仍流行密特拉崇拜。而且这些密特拉神的形象与阿契美尼时期即编成的琐罗亚斯德教圣经《密特拉颂》中的描述大多吻合。这种情况不难理解,缘因以花拉子模和粟特为中心的中亚地区,早就流行琐罗亚斯德教(62)。不过考古发现与文献记载早已证明粟特地区祆教盛行圣像崇拜,与萨珊波斯正统琐罗亚斯德教反对圣像崇拜不同。究其原因,一方面,亚历山大东征所带来的希腊化影响,并没有在粟特地区彻底消除;另一方面,彼时粟特地区已非波斯管辖,因此波斯的破坏偶像运动并没有影响到粟特地区(63)。此外,与粟特地区独特的地理环境所形成的复杂信仰体系亦不无关系。

从地理位置来看,粟特诸城邦,扼中西交通大道的要冲,是中国、印度、波斯和拜占庭多种文明汇聚之区,当地的宗教信仰不可避免会受到多种文明、多种宗教的影响。比如尽管贵霜—萨珊时期,琐罗亚斯德教的宗教组织强化了自己的力量,“它能够驱逐摩尼教,把基督教控制在幼发拉底河一线,佛教控制在赫尔曼德河(Helmand)一线”(64)。但整个阿富汗和中亚地区皆可见佛教的影响。他们在加兹尼(Ghazni)、喀布尔、巴米扬(Bamiyan)、巴里黑和特尔梅兹的中心继续与健陀罗、中部和东部突厥斯坦的中心保持接触。佛教在实践、意识形态观念和仪式方面都发生了巨大变化,刻画描绘佛像的做法得以流行(65)。洪巴赫(H.Humbach)探讨了粟特万神殿的印度因素。例如在粟特文佛教和摩尼教文献中,察宛(Zrvān)被描绘成梵天(Brahma)的形象,阿摩(Adbag,大神)(奥尔穆兹德)被描绘成因陀罗(Indra)(释迦),维希帕尔卡尔(Veshparkar)(伐由)被描绘成摩诃提婆(Mahadeva)(湿婆)(66)。这些神祇虽然已不属于琐罗亚斯德教的万神殿,却生动地表现了琐罗亚斯德教与佛教、印度教等不同宗教相互混杂的情况(67)。同时,起源于美索不达米亚的娜娜女神也与粟特祆教相结合(68)。在古老的印伊宗教中,驾驶马拉战车的神祇不止密特拉。例如,《吠陀》中描述的伐罗拿是除因陀罗之外,梨俱吠陀中最伟大的神。他身披金色斗篷,穿着闪耀的长袍。他的座驾,经常被提及,像太阳一样闪耀,被套好的骏马拉着(69)。中亚考古发现的密特拉图像是否含有吠陀中伐罗拿的因素,需要进一步考索。

四 中国考古发现别解

就笔者所见,在中国本土的考古发现中,至少有四例图像被比定为祆神密特拉。

其一为敦煌莫高窟第285窟西壁南龛上部形象。根据《中国石窟·敦煌莫高窟》的描述,该石窟“西壁南龛上部,南侧最上有一圆轮,表现驾马车之日神。圆轮以北六椭圆形内为趺坐菩萨,其下画供养天女一排。南端一天女扬手引三凤神车,车上力士持人面盾,奋力驱进。忍冬、火焰纹龛眉两侧,皆为诸天神王”(图六)(70)。贺世哲先生在《敦煌莫高窟第285窟西壁内容考释》一文中,指出莫高窟第285窟西壁上,“在左(南)上角与窟顶连接处,画一蓝色上方条,条内南端画一白色日轮,轮内画一侧面车轮,车轮左右各画二马驭车。马仅画头而无尾,相背奔驰。车厢内画一人,有头光,高髻,着圆领上衣,双手合十,似菩萨像,此即密教中的日天。唐以后的密教经文中又题’日光菩萨’”,(71)。姜伯勤先生则根据该神驾马车的记载,而断定其为祆教中的密特拉神像(72)。近日张元林先生撰文,广泛征引印度本土及中亚考古发现的太阳神形象,在肯定本窟图像为日天图像的同时,亦认为应来源于祆教的密特拉神。不过他不同意姜伯勤先生关于嚈哒人将这一祆神密特拉为蓝本的日天形象带入本窟的观点,而主张由粟特人传入(73)。张先生所论极为详瞻。不过,其所持论的一个重要根据是同窟西壁中央大龛与北侧小龛壁面所绘摩醯首罗天与日天具有同样的艺术背景,即其为祆教风神Weshparkar。这里,笔者同意日本学者佐佐木律子的考证,佐佐木氏将此摩醯首罗天头冠中出现的一身人物形象断识为风神,但并未将这一形象与摩醯首罗作为袄教风神的角色联系起来,而是将它的来源依然归类于印度教的湿婆(74)。按摩醯首罗与祆神并不能等同,汉文有关“摩醯首罗即祆神”的记载乃错误的比定,对此笔者已撰文讨论,不赘(75)。

根据《吠陀》记载,印度本土的太阳神苏利耶亦驾马驭车:“你以光明普照生民大地,充满诸天太空,俯视一切万物。七匹马为你引车,使人目眩的苏利耶啊”(76)。文献记载的这一苏利耶形象也广泛存在于印度教的雕刻中,如雕刻于公元前1世纪左右的菩提伽耶围柱上的太阳神苏利耶,他站在驷马二轮战车上,四匹马左右各二,前蹄腾空,相背而驰。苏利耶立于战车中央,左右各有一女神,皆向外拉弓射箭(77)。因此,这幅出现在佛教石窟壁画中的驾马驭车神像被定义为“日天”似更有说服力。按日天,“梵名Aditya。音译作阿泥底耶。又作日天子、日神。在印度,将’创造力’神格化,称为日天。后为太阳神(梵Sūrya,音译苏利耶)之别称。传入密教后,成为十二天之一。即大日如来为利益众生之故,住于佛日三昧,随缘出现于世,破诸暗时,菩提心自然开显,犹如太阳光照众生,故称为日天。在现图胎藏界曼荼罗外金刚部院作天人形,二手皆持莲花,乘赤五马车。有誓耶(梵Jayā)、微誓耶(梵Vijaya)二妃”(78)。唐玄奘《大唐西域记》卷五记羯若鞠阇国(今恒河与卡里河合流处)曲女城,“石精舍南不远,有日天祠。”今人注曰:“日天:即太阳神。原名梵文Sūrya,巴利文Suriya,音译作苏利耶、素利也或修利,意译为日天子、日神、宝光天子或宝意天子。据云,日天驾金色马车周行天上。”(79)一般认为日天子为“观世音菩萨之变化身,住于太阳中、太阳为彼之宫殿也”(80)。《佛说立世阿毘昙论》卷第五《日月行品》第十九曰:“日宫者,……是宫殿,说名修野。是日天子于其中住,亦名修野。”(81)秘藏记末曰“日天赤肉色。左右手持莲华,并乘四马车轮”(82)。285窟西壁位于圆轮内的神像,正与文献所描述的日天子居于太阳中相符。其实,类似的图像在我国新疆等地考古艺术中常见,如基利什—森木塞姆地区,一个大型石窟寺左侧回廊顶部的装饰画,最前边(部分已损坏)是太阳神坐在四匹马拉的马车上(车轮为横向位置),绘于8世纪。克孜尔石窟所发现的太阳神,坐在车上,没有马拉。得自库木吐拉的图像,太阳神坐在双马所拉的两轮马车上。敦煌莫高窟第120窟壁画上,太阳神坐在双马所拉单轮马车上。20世纪初曾先后领导德国探险队在我国新疆地区进行第二~四次探险工作的勒克科指出这些图像为希腊神话中的太阳神图像(83)。考虑到这些图像多创作于8世纪前后,且在佛教石窟中,而且图像多位于圆轮之中,倒不如从佛教的日天形象中索解。

其二为天水市发现隋唐屏风石棺床墓所见图像。根据《天水市发现隋唐屏风石棺床》一文所披露:

屏风1,高87、宽38厘米。位于石床右侧第一合。此图以山涧浮桥,林谷村野为背景,上首山崖上站一身背背篓的男子,似为农夫。浮桥边一骑马男子仰首面向山上农人,似在询问什么。下首山林之侧一方形单层古塔建筑,砖石基座,踏步台阶,塔身像亭子,顶上有覆钵宝珠刹。塔内一挺胸凸腹,身着紧身衣的男子坐在束腰圆凳上,手执牛角杯正在饮酒,脚下跪一小侍(图七)(84)。

姜伯勤教授认为图中覆钵建筑当象征天堂,这幅图像表现了密特拉神于离别之桥接引义人前往天国(85)。就文献记载和古代波斯、中亚的考古发现来看,密特拉主要是骑乘四马所拉战车或乘坐双头马,但很难说这一形象是否发生在末日审判的时刻。在萨珊波斯时期的琐罗亚斯德教文献《许不许》中,密特拉被誉为“最公正者”(Mihr dādwartar)(86),这与《密特拉颂》中记载的相一致(akō vahistasca……masyākaēibyō)(87)。他每天记录人们的罪恶,在裁判桥上对他们进行公正地审判。那些错误起誓,或者行为错误的人,将得到严厉的惩罚(88)。《辟邪经》(Vendīdād)记载道,“当人们死去,其人生结束,恶魔就会入侵;到第三晚结束时,随着新的一天黎明到来,神密特拉会拿起强力的武器,到达万福山,其时太阳正在升起”(89)。据琐罗亚斯德教的传说,人死后,灵魂离开肉体,必须经过“裁判桥”(Cinvat),由专神负责检视其一生的善恶功过,如果行善多于行恶,灵魂则被判进入天堂,反之则堕入地狱。司其职者即密特拉、斯劳莎(Sraosa,原意为“戒律”)、拉什奴(Rasnu,原意为“法官”),密特拉居中(90)。《密特拉颂》第二十五章100节有类似的记载:“阿什的朋友,善神斯劳莎在密特拉的右侧飞翔,高大魁梧的拉什奴则坐在他的左边。四周簇拥着水和植物以及善者的众灵体。”(91)另外,在灵魂通过“裁判桥”时,往往有奥尔马兹达专门饲养的灵狗“黄耳朵”(Zarrīngōs)守卫在侧,它通过吠叫来吓跑附在正直人灵魂上的恶魔。而且,也帮助密特拉制止那些妄图残害入狱灵魂的恶魔,并阻止生前曾残害过狗的人经过“裁判桥”(92)。而观诸上引天水隋唐屏风石棺床雕像所描绘的图像,既未见所谓“灵狗”守卫在桥侧,也未见以密特拉居中的三尊神审判灵魂,整幅画面更像是描述游客山间问路的场景。因此单凭骑马仰面向上而断定为密特拉接引义人升天,显然缺乏足够的说服力。

其三,1999年7月,山西太原发掘的隋虞弘墓石椁图像。根据学者的研究,其中有两幅图像与密特拉有关。一为石椁前壁椁门左侧(以石椁自身方位为准)画面,据考古报告《太原隋虞弘墓》记载,“上部画面右下方,浮雕一人牵一骏马……马高大健硕,占了画面中心的显要位置。马首向右垂下,鬃毛光滑整齐,前腿挺立,后腿弯曲,鞍鞯俱全。其络头带、攀胸带、鞦带等为金色,马额上佩一当卢。头下络头带上饰有红缨,鞯和障泥为花色金边。马背上搭一物,似为鞍袱。最引人注意的特征一是不见马镫,二是马尾中部用丝带扎成蝴蝶花结,花结下的马尾分为两叉”(图八)(93)。已故著名的俄罗斯粟特考古专家马尔沙克教授认为此马是敬献给密特拉神的,马下有二犬,暗示画像石的丧葬主题,此图像象征以密特拉神为主审人员的“最后审判”(94)。这一观点也得到了学者的赞同(95)。

二为椁前壁椁门右侧画面,据考古报告记载,“上部图案下方两角雕绘着少许花草,中间雕一人骑一马,皆面朝左,马身体肥大,左侧两腿抬起,正在前行。……马上坐一中年男子,头戴满是饰物的王冠,王冠前高后低,前顶上为一圆环形饰,上有象征新月和太阳的饰物。最醒目的是,此人有很大的头光,显示出他的特殊身份。在冠后还飘着两条前窄后宽的飘带,带端缀有三颗圆珠”(图八)(96)。姜伯勤教授认为此有头光、戴日月冠的人物为天神密特拉。理由是此图与前引马尔沙克教授所说的献给密特拉神的马相对(97)。

以上学者们对虞弘墓石椁相关图像的研究,将其中人物定性为密特拉神的最重要根据是与马相关。不过从前引文献记载及考古发现所见的密特拉形象来看,其与马发生联系时主要表现为骑乘驷马或双马所拉战车,而非单独骑马。况且,在伊朗神话中,马常作为水神的象征(98)。例如在琐罗亚斯德教神话中,雨星之神Tistrya为从Vourukasa海获得雨水,常幻化成漂亮的白马,长着金色的耳朵与鼻口,与变成丑陋的黑色秃马的恶魔Apaosa决斗(99)。也正是基于此点,学者们将日本美秀美术馆(Miho Mu-seum)所藏中国北朝时期的一组石棺画像石石板上对马的崇拜判断为与Tistrya有关(100)。该石棺床共11块石板上描绘了浓郁的异族风情。编号B的石板(长60.9、宽26.8、厚5.7厘米),上面有两个王族打扮的胡人骑马由左向右行,中间是一顶大的伞,有一匹佩戴鞍鞯的马立在中间,无人乘骑,后面有四个人物,马前还有一胡人跪在地上,举杯对着马嘴,做供养状(101)。因此,若根据图像与马有关,则将虞弘墓石椁图像骑马人物判断为Tistrya似亦无不可(102)。

其四,西安碑林博物馆收藏有一件造像碑,其中所画坐马人像倒似与密特拉有关。根据陕西省博物馆编《陕西省博物馆藏石刻选集》的描述,该碑高72、宽42、厚20厘米,正面刻释迦牟尼佛立像,面部浑圆,五官端庄,……左上角环内有一人像,坐一双头马背托之圆毯上,双手上举,执飞舞飘带;右下角圆环内亦有一人像,坐双鹅背托之圆毯上,双手上举,执飞舞飘带。释迦牟尼两脚赤裸,立于莲花趺坐上,莲座下为凸起的石台,台正面右侧有凹刻题记三行,文曰:“释迦牟尼佛降伏外道时”。一般认为,此造像年代为唐朝(618~907年)(图一〇)(103)。索伯(Alexander C.Soper)教授在《敦煌的瑞像图》一文中考证两个光轮中的神像,上面的可能是日天,骑在拉着双轮马拉战车的暴烈成性的双头马上;下面的光轮中,用两个像天鹅的鸟来表示的神像是月亮(梵文Chandra)。因此造像碑上所绘图像是“指日月瑞像”,而石刻铭文“释迦牟尼佛降伏外道时”与之不符(104)。荣新江先生并不同意索伯教授的考证,其综合佛教图像研究与中亚考古发现的成果,指出此造像中左上角环内坐双头马背上的人像即为7~8世纪流行于唐朝的祆教(即波斯、粟特的琐罗亚斯德教)神像密特拉(即密特拉)。因此铭文内容“释迦牟尼佛降伏外道时”与图像内容一致。(105)按,在佛典中有各种外道的记载,如《杂阿含经》卷四三和《中阿含经》卷五七,记录了释迦牟尼时代的中印度有六种外道,称作“外道六师”(106)。《涅槃经》卷一〇有“一切外学九十五种皆趣恶道”(107),而《华严经》卷二六有“九十六种外道”(108)。这些佛典中的外道,主要是以印度的婆罗门为原型的。上文我们曾指出《吠陀》中的伐罗拿具有和密特拉相似的外部特征,因此在辨别西安石刻的原型时,也要考虑其是否受伐罗拿形象的影响。另外,根据唐代密教经典《尊胜佛顶真言修瑜伽轨仪》卷下《大灌顶曼荼罗品》第八记载:“又南门西面日天子并后。乘五马车。两手把开莲华坐圆轮。七曜各其本色。手执本印。在日左右围绕。门东面月天子并后。乘五鹅车。手执风幢上伏兔。坐白月轮中”(109)。这里,日天子与月天子分坐马车与鹅车,尽管所乘动物数量各为五,与图像所示不同,但这是否表明图像受密教观念影响?不过荣先生也列举了佛教图像中常见的外道形象,与西安石刻所见外道形象并不一致,并细致对比了粟特袄教美术中祆教神祇的形象,因此非常具说服力。假如其说可以成立,则为我们提供了中土所见密特拉形象的珍贵例证。

太阳神驾车驭马的形象广泛存在于古代伊朗、希腊和印度艺术中,而中亚考古发现的密特拉形象明显可见伊朗文明与希腊艺术结合的痕迹。古代中亚宗教环境复杂,祆教信仰更是杂糅多种文化而成。因此在解读中国有关考古发现的图像时,要充分考虑到琐罗亚斯德教、佛教、摩尼教和印度教等宗教的融合,并不能毫无条件地将其归属祆教(110)。

① 徐文堪:《从一件婆罗谜字帛书谈我国古代的印欧语和印欧人》,原刊李铮等编《季羡林教授八十华诞纪念论文集》,江西人民出版社,1991年;此据其著《吐火罗人起源研究》,季羡林主编《东方文化集成·中亚文化编》,昆仑出版社,2005年,6~7页。

② P.Thieme,“The ‘Aryan’ Gods of the Mitanni Treaties,”Journal of the American Oriental Society,Vol.80,No.4,1960,PP.301-317.

③ Ilya Gershevitch,The Avestan Hymn to Mithra,Cambridge,at the University Press,1959.

④ T.Burrow,’The Proto-Indoaryans’,Journal of the Royal Asiatic Society,1973,N02,p.139.Mary Boyce,A History of Zoroastrianism,Vol.I,Leiden,1975,p.190;Zoroastrians:Their Religious Beliefs and Practices,Lon-don,etc.,Routledge and Kegan Paul,1979,1984(with 2 pp.insertion’Additions and corrections’),1998(3rd re-vised reprint),2001,p.78. Gh.Gnoli,Zoroaster’s Time and Homeland.A Study on the Origins of Mazdeism and Related Problems,Istituto Universitario Orientale.Seminario di Studi Asiatici,Series Minor 7;Naples,1980.

⑤ M.Molé,Culte,mythe et cosmologie dans l’Iran ancien,Paris,1963,p.33.

⑥ 五篇《尼亚耶斯》(Niyayes)是祭司和平信徒共同定期念诵的祷文。用来祭祀太阳和密赫拉(一起念诵,每天三次),月亮(每月三次),水和火。内容包括《伽萨》和《亚什特》的一部分以及后来创作的成分。见J.Darmesteter transl.,The Zend-Avesta,Part Ⅱ,The Sīrōzahs,Yasts and Nyāyis,in F.Max Muller ed.,Sacred Books of the East Series(SBE),Vol.XVⅢ,First Published by the Oxford University Press,1884,repr.Delhi,Motilal Banarsidass,1965,1969,1975,1981,pp.349-361.

⑦ Mary Boyce,“On Mithra in the Manichaean pantheon”,in W.B.Henning and E.Yarshater(ed.),A locust’s leg;studies in honour of S.H.Taqizadeh,London,1962,pp.44-54.

⑧ M.Sznycer,“Nouveaux ostraca de Nisa”,Semitica,Ⅻ,1962,pp.105-126.

⑨ R.C.Zaehner,The dawn and twilight of Zoroastrianism,London,1961,p.179.

⑩ A.Christensen,L’Iran sous les Sassanides,Copenhagen,1936,pp.150-152.

(11) A.D.H.Bivar,Catalogue of the western Asiatic seals in the BM.Stamp seals,Ⅱ.The Sassanian dynasty,Lon-don,1969,P.45,46,53,62,66,68,70,126.

(12) T.D.Anklesaria ed.,Greater Bundahisn, Bombay,1908,p.172.11-12,p.172.1.B.T.Anklesaria transl.,Zand-ākāsīh,Bombay,1956,pp.222-223:70.

(13) E.W.West transl.,Pahlavi Texts,Part Ⅱ,The Dadistān-i Dinik and The Epistles of Manuskihar,in F.Max Muller ed.SBE,Vol.XVⅢ,Oxford University Press,1882;repr.Delhi,Motilal Banarsidass,1965,1970,1977,D.33.

(14) Ilya Gershevitch,The Avestan Hymn to Mithra,pp.118-119 with commentary,pp.240-242.

(15) E.W.West transl.,Pahlavi Texts,Part I,The Bundahis-Bahman Yast,and Shāyast Lā-Shāyast,in F.Max Muller ed.,SBE,Vol.V,Oxford University Press,1880;repr.Delhi,Motilal Banarsidass,1965,1970,1977,pp.401-406.

(16) Mary Boyce,“On Mithra’s part in Zoroastrianism”,Bulletin of the School of Oriental and African Studies(BSOAS),Vol.32,Part Ⅰ,1969,p.24 n.71.

(17) E.J.Bickerman,“The ‘Zoroastrian’ calendar”,Archiv Orientální,XXXV,1967,pp.197-207.

(18) E.W.West transl.,Pahlavi Texts,Part Ⅲ,The Dadistān-i Dinik and The Epistles of Manuskihar,in F.Max Muller ed.SBE,Vol XXIV,Oxford University Press,1885 repr.Delhi,Motilal Banarsidass,1965,pp.95-96.

(19) E.W.West transl.,Pahlavi Texts,Part Ⅳ,Contents of the Nasks,in F.Max Muller ed.,SBE,Vol.XXXVⅡ,Oxford University Press,1892;repr.Delhi,Motilal Banarsidass,1965,1969,1977,p.219.

(20) Yt.10.97.Ilya Gershevitch,The Avestan Hymn to Mithra,pp.120-121.

(21) A1-Bīrūnī,The Chronology of Ancient Nations,transl.& ed.by E. Sachau,London,1879,p.208.

(22) A1-Bīrūnī,The Chronology of Ancient Nations,p.208.

(23) Yt.10.7.26.Ilya Gershevitch,The Avestan Hymn to Mithra,pp.86-87.

(24) Yt.6.J.Darmesteter transl.,The Zend-Avesta,Part Ⅱ,SBE,Vol.XXⅢ,pp.85-87.

(25) Yt.10.4.13.Ilya Gershevitch,The Avestan Hymn to Mithra,pp.78-79.

(26) Ilya Gershevitch,The Avestan Hymn to Mithra,pp.40-41.

(27) Yt.10.8.29.Ilya Gershevitch,The Avestan Hymn to Mithra,pp.86-87.

(28) Yt.10.1.4,2.8-9,3.10-11.Ilya Gershevitch,The Avestan Hymn to Mithra,pp.74-79.

(29) Yt.10.17.68.Ilya Gershevitch,The Avestan Hymn to Mithra,pp.104-105.

(30) Yt.10.96,132,Ilya Gershevitch,The Avestan Hymn to Mithra,pp.120-121,138-139.

(31) Yt.10.102,129-131.Ilya Gershevitch,The Avestan Hymn to Mithra,pp.122-123,136-139.

(32) Ar*zahī即世界东方,而Xvaniraθa即世界中心,见W.B.Henning,Sogdica,James G.Forlong Fund,Vol.XXI,London,1940,pp.29-30,in W.B.Henning Selected Papers,Vol.Ⅱ,Leiden:E.J.Brill,1977,pp.28-29.

(33) Yt.10.17.67-68.Ilya Gershevitch,The Avestan Hymn to Mithra,pp.104-105.

(34) Yt.10.28.112-113.Ilya Gershevitch,The Avestan Hymn to Mithra,pp.128-131.

(35) Yt.10.31.124-126.Ilya Gershevitch,The Avestan Hymn to Mithra,pp.134-137.

(36) P.Thieme,“The concept of Mitra in Aryan belief”,J.R.Hinnells ed.,Mithraic Studies Ⅰ,Manchester University Press,1971,p.30.

(37) Mary Boyce,“On Mithra’s part in Zoroastrianism”,BSOAS,Vol.32,Part Ⅰ,1969,p.17.

(38) B.A.Litvinsky,Zhang Guang-da & R.S.Samghabadi(eds.),History of Civilizations of Central Asia,Vol.Ⅲ,Paris:UNESCO Publishing,1996,p.63.参阅B.A.李特文斯基主编,马小鹤译:《中亚文明史》第3卷,北京,中国对外翻译出版公司,2003年,42页。

(39) Mary Boyce,“On Mithra’s part in Zoroastrianism”,BSOAS,Vol.32,Part Ⅰ,1969,p.22.

(40) K.Schippmann,Die iranischen Feuerheiligtumer,Berlin-New York,1971,pp.478-479.

(41) Mary Boyce,‘On the Zoroastrian Temple Cult of Fire’,JAOS,95.3,1975,pp.455-456.

(42) Mary Boyce,‘Iconoclasm among the Zoroastrians’,Christianity,Judaism and Other Greco-Roman Cults:Studies presented to Morton Smith at Sixty,ed.by J.Neusner,Vol.4,Leiden,1975,pp.104-105.

(43) Yt.5.129.J.Darmesteter transl.,The Zend-Avesta,Part Ⅱ,SBE,Vol.XXⅢ,p.83.

(44) Yt.5.120.J.Darmesteter transl.,The Zend-Avesta,Part Ⅱ,SBE,Vol.XXⅢ,p.81.

(45) Yt.5.2.J.Darmesteter transl.,The Zend-Avesta,Part Ⅱ,SBE,Vol.XXⅢ,p.54.

(46) Yt.5.130.J.Darmesteter transl.,The Zend-Avesta,Part Ⅱ,SBE,Vol.XXⅢ,pp.83-84.

(47) Yt.5.34.J.Darmesteter transl.,The Zend-Avesta,Part Ⅱ,SBE, Vol.XXⅢ,pp.61-62.

(48) Mary Boyce,A History of Zoroastrianism,Vol.Ⅰ,p.72.

(49) Mary Boyce & F.Grenet,A History of Zoroastrianism,Vol.Ⅲ,Leiden 1991,p.160.

(50) [俄]H.A.库恩著,秋枫、佩芳译:《古希腊的传说和神话》,生活·读书·新知三联书店,2002年63、65页。

(51) Mary Boyce & F.Grenet,A History of Zoroastrianism,Vol.Ⅲ,p.162.

(52) Mary Boyce & F.Grenet,A History of Zoroastrianism,Vol.Ⅲ,pp.162-163.

(53) Mary Boyce & F.Grenet,A History of Zoroastrianism.,Vol.Ⅲ,p.156.

(54) Mary Boyce & F.Grenet,A History of Zoroastrianism,Vol.Ⅲ,p.163.

(55) 雅诺什·哈尔马塔主编,徐文堪、芮传明翻译:《中亚文明史》第2卷,中国对外翻译出版公司,2002年,246页。

(56) 雅诺什·哈尔马塔主编,徐文堪、芮传明翻译:《中亚文明史》第2卷,247~248页。

(57) 雅诺什·哈尔马塔主编,徐文堪、芮传明翻译:《中亚文明史》第2卷,256~257页。

(58) A.M.Belenizki,Mittelasien Kunst der Sogden,Leipzig,1980,p.190.

(59) A.M.Belenizki,Mittelasien Kunst der Sogden,pp.189-190.

(60) B.Marshak,Legends,Tales,and Fables in the Art of Sogdiana,New York:Bibliotheca Persica Press,2002,pp.118-119.

(61) F.Grenet,“The Second of Three Encounters between Zoroastrianism and Hinduism:Plastic Influences in Bactria and Sogdiana(2nd-8th c.A.D.)”,Journal of the Asiatic Society of Bombay.James Darmesteter(1849-1894)Com-memoration Volume,ed.,by V.M.Kulkarni and Devangana Desai,Bombay 1994,p.45.

(62) Mary Boyce,A History of Zoroastrianism,Vol.I,pp.274-276;Zoroastrians:Their Religious Beliefs and Prac-tices,pp.39-40.J.P.Moulton,Early Zoroastrianism,London:Constable & Company Ltd.,1926,pp.85-88.

(63) Mary Boyce,‘On the Zoroastrian Temple Cult of Fire’,pp.462-463.

(64) B.A.Litvinsky,Zhang Guang-da & R.S.Samghabadi(eds.),History of Civilizations of Central Asia,Vol.Ⅲ,p.110.参阅B.A.李特文斯基主编,马小鹤译:《中亚文明史》第3卷,85页。

(65) B.A.Litvinsky,Zhang Guang-da & R.S.Samghabadi(eds.),History of Civilizations of Central Asia,Vol.Ⅲ,p.110.参阅B.A.李特文斯基主编,马小鹤译:《中亚文明史》第3卷,86页。

(66) H.Humbach,‘Vayu,siva und der Spiritus Vivens im ostiranischen Synkretismus’,Acta Ir.4,Monumentum H.S.Nyberg,Vol.I,Leiden,1975,p.404.

(67) B.A.Litvinsky,Zhang Guang-da & R.S.Samghabadi(eds.),History of Civilizations of Central Asia,Vol.Ⅲ,Paris:UNESCO Publishing,1996,p.253.参阅B.A.李特文斯基主编,马小鹤翻译:《中亚文明史》第3卷,214~216页。

(68) F.Grenet and B.I.Marshak,‘Le mythe de Nana dans l’art de la Sogdiane’,Arts Asiatiques 53,1998,pp.5-18,49.

(69) Ilya Gershevitch,The Avestan Hymn to Mithra,pp.4-6.

(70) 敦煌文物研究所编:《中国石窟·敦煌莫高窟》第1卷,文物出版社,东京株氏会社平凡社,1981年,215页,图116。

(71) 贺世哲:《敦煌莫高窟第285窟西壁内容考释》,见《1987年敦煌石窟研究国际学术讨论会文集》(石窟考古编),辽宁美术出版社,1990年,357页。

(72) 姜伯勤:《敦煌285窟所见噘哒人的密特拉神崇拜》,其著《中国祆教艺术史研究》,三联书店,2004年,203~216页。

(73) 张元林:《论莫高窟第285窟日天图像的粟特艺术源流》,《敦煌学辑刊》2007年3期,161~168页。

(74) 佐佐木律子:《莫高窟第285窟西壁内容试释》,《艺术史》第142册,1997年。转引自张元林:《论莫高窟第285窟日天图像的粟特艺术源流》,166页。

(75) 参阅拙文《摩醯首罗与唐宋祆神》,提交“东西方研究国际学术研讨会”论文,香港大学中文学院,2007年,待刊。

(76) 贺世哲:《敦煌莫高窟第285窟西壁内容考释》,《敦煌学辑刊》2007年3期,323页。

(77) 张元林:《论莫高窟第285窟日天图像的粟特艺术源流》,163页。并参阅Shanti Lal Nagar,Sūrya and Sun Cult,New Delhi,1995,p.133及所附图版。

(78) 参阅星云大师监修,慈怡主编:《佛光大辞典》第2册,书目文献出版社,据(台北)佛光山出版社1989年6月第5版影印,1444页下。

(79) [唐]玄奘、辩机原著,季羡林等校注:《大唐西域记校注》上,中华书局,2004年,445~446页。

(80) 丁福保编纂:《佛学大辞典》,文物出版社,2002年,341页1~2。

(81) [陈]真谛译:《佛说立世阿毘昙论》,《日本大正新修大藏经》(以下简称《大正藏》)卷三二,(台北)佛陀教育基金会,1990年,195页b。

(82) 丁福保编纂:《佛学大辞典》,上海书店出版社,2000年,341页1~2。

(83) [德]阿尔伯特·冯·勒克科著,赵崇民、巫新华译:《中亚艺术与文化史图鉴》,中国人民大学出版社,2005年,44~45页,185~187页,图220、222、223、224。原著为Albert von Le Coq,Bilderatlas zur Kunst und Kulturgeschichte Mit-telasiens,Berlin,1925.

(84) 天水市博物馆:《天水市发现隋唐屏风石棺床墓》,《考古》1992年1期,48~49页,图版七,2;图三,1。

(85) 姜伯勤:《中国祆教艺术史研究》,三联书店,2004年,163~164页。

(86) E.W.West transl.,Pahlavi Texts,Part I,SBE,Vol.V,p.405.

(87) Yt.,10,29.Ilya Gershevitch,The Avestan Hymn to Mithra,pp.86-87.

(88) E.W.West transl.,Pahlavi Texts,Part Ⅲ,SBE,Vol.XXIV,p.33.

(89) Vendīdād,19.28,J.Darmesteter transl.,The Zend-Avesta,Part I,The Vendīdād,in F.Max Muller ed.SBE,Vol.IV,Oxford University Press,1887;repr.Delhi,Motilal Banarsidass,1965,1969,1974,1980,p.212.中古帕拉维语文书《宗教行事》(Dēnkard)中也有类似记载,无论是个人死亡审判,还是世界末日终审中,密特拉都负责消灭邪恶之灵,见Dēnkard,IX,39.9,E.W.West transl.,Pahlavi Texts,Part IV,SBE,Vol.XXXVII,pp.277-278.

(90) G.Kreyenbroek,Sraosa in the Zoroastrian Tradition,Leiden:E.J.Brill 1985,pp.164-183.

(91) Yt.10.25.100.Ilya Gershevitch,The Avestan Hymn to Mithra,pp.122-123.

(92) Manockji R.Unvala ed.,Dārāb Hormazyār’s Rivāyat,2 vols.,British India Press,Bombay 1922,Vol.I,pp.256-257;B.N.Dhabhar,The Persian Rivayats of Hormazyar Framarz and others,their version with introduction and notes,K.R.Cama Oriental Institute,Bombay,1932,pp.259-260。

(93) 山西省考古研究所、太原市文物考古研究所、太原市晋源区文物旅游局:《太原隋虞弘墓》,文物出版社,2005年,98~100页,图136、138。图版又见山西省考古研究所、太原市文物考古研究所、太原市晋源区文物旅游局:《太原隋代虞弘墓清理简报》,《文物》2001年1期,35页,图15。

(94) B.Marshak,《La thématique sogdienne dans l’art de la Chine de la deuxième moitié du VIe siècle》,Comptes Rendus de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres,Paris,01-03/2001,pp.227-264.

(95) 姜伯勤:《隋检校萨宝虞弘墓画像石的再探讨》,《艺术史研究》第4辑,中山大学出版社,2002年;修订作《隋检校萨宝虞弘墓祆教画像的再探讨》,见其著《中国祆教艺术史研究》,148~149页。P.Riboud,《Le cheval sans cavalier dans l’art funéraire sogdien en Chine:à la recherche des sources d’un theme composite》,Arts Asiatiques,58,2003,p.159.

(96) 山西省考古研究所、太原市文物考古研究所、太原市晋源区文物旅游局:《太原隋虞弘墓》,文物出版社,2005年,116页,图156,114页,图154。《太原隋代虞弘墓清理简报》,《文物》2001年1期,39页,图23,43页,图28。

(97) 姜伯勤:《隋检校萨宝虞弘墓石椁画像石图像程序试探》,载巫鸿主编《汉唐之间文化艺术的互动与交融》,文物出版社,2001年,29~47页;其著《中国祆教艺术史研究》,129页。

(98) I.Markwart,Wehrot und Arang,Untersuchungen zur mythischen und geschichtlichen Landeskunde von Ostiran,Leiden,1938,p.88.

(99) Yt.8.18-21.J.Darmesteter transl.,The Zend-Avesta,Part II,SBE,Vol.XXIII,pp.98-99.

(100) B.I.Marshak,“La Thématique Sogdienne dans l’art de la Chine de la deuxième moitié du VIe siècle”,pp.227-264.Pénélope Riboud,“Le cheval sans cavalier dans l’art funéraire sogdien en Chine:à la recherché des sources d’un thème composite”,pp.148-161.

(101) 荣新江:《Miho美术馆粟特石棺屏风的图像及其组合》,《艺术史研究》第4辑,207页。

(102) 有关Tistrya即汉文所记“得悉神”的考证,可参阅拙文《曹国“得悉神”考》,提交“丝路胡人暨唐代中外文化交流学术讨论会”论文,西安,2008年,待刊。

(103) 陕西省博物馆编:《陕西省博物馆藏石刻选集》,文物出版社,1957年,39页,图37。西安碑林博物馆编:《西安碑林博物馆》,陕西人民出版社,2000年,133页。

(104) A.C.Soper,“Representations of Famous Images at Tun-Huang”,Artibus Asiae,XXVII.4,1964-1965,pp.351,362-363;参阅张广达、荣新江:《敦煌“瑞像记”、瑞像图及其反映的于阗》,原载《敦煌吐鲁番文献研究》第3辑;此据同作者《于阗史丛考》,上海书店,1993年,238页;中国人民大学出版社,2008年,191页。

(105) 荣新江:《〈释迦降伏外道像〉中的袄神密斯拉和祖尔万》,其著《中古中国与外来文明》,生活·读书·新知三联书店,2001年,326~342页;英文本见”Zoroastrian Deities on a Buddhist Sculpture from Xi’an”,载古正美主编《唐代佛教与佛教艺术》,(台北)党风佛教艺术文化基金会,2006年,253~261页。

(106) [宋]天竺三藏求那跋陀罗译:《杂阿含经》,《大正藏》卷二,317页b;[东晋]罽宾三藏瞿昙僧伽提婆译:《中阿含经》,《大正藏》卷一,782页a。

(107) [北凉]天竺三藏昙无谶译:《涅槃经》,《大正藏》卷一二,426页c、668页a。

(108) [唐]于阗三藏实叉难陀译:《大方广佛华严经》,《大正藏》卷一〇,140页b、142页c。

(109) [唐]善无畏:《尊胜佛顶真言修瑜伽轨仪》,《大正藏》卷一九,379页b。

(110) F.Grenet,“Religious Diversity among Sogdian Merchants in Sixth-Century China:Zoroastrianism,Buddhism,Manichaeism and Hinduism”,Comparative Studies of South Asia,Africa and the Middle East,27,no.2,2007,pp.463-478.

丝绸之路上的考古、宗教与历史/罗丰主编.-北京:文物出版社, 2011;