大唐西市人物志

作者:张沛

大唐西市四方辐辏,商业繁荣,人才辈出。他们有的头脑精明,深谋远虑,善于寻找商机;有的神通广大,左右逢源,辄获万千之利;有的诚信为本,乐于助人,义声远扬;有的身操“贱业”,自得其乐,人恒敬之。大唐西市正是由于有这样一些精明能干,不辞劳苦,既有远虑,又有义行的出色商人和手工业者孜孜矻矻,奋力拼搏,才使得市场日益繁荣,丝路更为昌盛。为使人们对大唐西市的了解更为真实生动一些,本篇迻录了唐代名家为几位曾经生活在西市及其周围的知名商人和工匠所作的传记,同时,对文献记载的曾居住于西市或在西市有过重要活动或产生过一定影响的各色人物略作简介。

(一)人物传

窦乂

【按】窦乂见于唐代著名诗人和词人温庭筠(约812—866)所著的《乾*(左月右巽)子·窦乂》。该文是一篇难得的货殖传。窦乂其人祖籍扶风,与唐高祖太穆皇后同姓,故云“诸姑累朝国戚”。但窦乂的经商活动一直靠自己长于计算,精于谋划,似乎与皇室特权没有关系。他的活动基本在长安西市及其周围。西市和会里有其宅第,是一个地地道道的普通商人,也是迄今所见西市商人中最富有、最成功的一个。据传中“建中初(780)六月京城大雨”推测,窦乂生活在8世纪末到9世纪初。

温庭筠《乾*(左月右巽)子·窦乂》

扶风窦乂,年十三,诸姑累朝国戚。其伯检校工部尚书(交)〔兼〕闲厩使、宫苑使,于嘉会坊有庙院。

乂亲识张敬立任安州长史,得替归城。安州土出丝履,敬立赍十数辆(按:“辆”即双。数十辆即数十双),散甥侄。竞取之,唯乂独不取。俄而所余之一辆,又稍大,诸甥侄之剩者,乂再拜而受之。敬立问其故,乂不对。殊不知殖货有端木之远志。遂于市鬻之,得钱半千,密贮之,潜于锻炉作二小枝小锸,利其刃。

五月初,长安盛飞榆荚,乂扫聚得斛余,遂往诣伯所,借庙院习业。伯父从之。乂夜则潜寄褒义寺法安上人院止,昼则往庙中,以二锸开隙地,广五寸,深五寸,密布四千余条,皆长二十余步。汲水渍之,布榆荚于其中。寻遇夏雨,尽皆滋长。比及秋,森然已及尺余,千万余株矣。及明年,榆栽已长三尺余,乂遂持斧伐其并者,相去各三寸。又选其条枝稠直者悉留之。所间下者,二尺作围束之,得百余束。遇秋阴霖,每束鬻值十余钱。又明年,汲水于旧榆沟中,至秋,榆已有大者如鸡卵。更选其稠直者,以斧去之,又得二百余束,此时鬻利数倍矣。后五年,遂取大者作屋椽,仅千余茎,鬻之,得三四万余钱。其端大之材,在庙院者,不啻千余,皆堪作车乘之用。此时,生涯已有百余,自此币帛布裘白结,日歉食而已。

[乂]遂买蜀青麻布,百钱个匹,四尺而裁之,雇人做小袋子。又买内乡新麻鞋数百辆,不离庙中。[招致]长安诸坊小儿及金吾家小儿等,日给饼三枚,钱十五文,付与袋子一口,至冬拾槐子实其内,纳焉。月余,槐子已积两车矣。又令小儿拾破麻鞋,每三辆以新麻鞋一辆换之。远近知之,送破麻鞋者云集,数日,获千余量(按:“量”即辆,亦即双)。然后鬻榆材中车轮者,此时又得百余千。雇日佣人(按:“日佣人”即短工),于(宗)〔崇〕贤西门水涧,从水洗其破麻鞋,曝干,贮庙院中。又坊门外买诸堆弃碎瓦子,令功人(按:“功人”即工人)干流水涧洗其泥滓,车载积于庙中。然后置石嘴碓五具、到碓三具,西市买油靛数石,雇庖人执爨,广召日佣人,令剉其破麻鞋,粉其碎瓦,以疏布筛之,合槐子、油靛,令役人(按:“役人”亦即工人)日夜加功烂捣,候相乳(尺)〔入〕,悉看堪为梃,从臼中熟出,命工人并手团握,例长三尺已下,圆径三寸,垛之得万余条,号为“法烛”。建中初,六月,京城大雨,尺烬重桂,巷无车轮,乂乃取此法烛鬻之,每条百文,将燃炊爨,与薪功倍,又获无穷之利。

先是西市秤行之南,有十余亩坳下潜污之地,目曰“小海池”。为旗亭之内众秽所聚,乂遂求买之。其主不测,乂酬钱三万。既获之,于其中立标悬幡子,绕池设六七铺,制造煎饼(乃)〔及〕团子。召小儿掷瓦砾,击其幡标,中者以煎饼、团子啖。不逾月,两街小儿竞往,计万万。所掷瓦已满矣,遂经度,造店二十间,当其要害,日收利数千,甚获其要。店今存焉,号为“窦家店”。

又尝有胡人米亮因饥寒,乂见,辄与钱帛。凡七年,不之问。异日,又见亮,哀其饥寒,又与钱五千文。亮因感激而谓人曰:“亮终有所报大郎!”乂方闲居,无何,亮且至,谓乂曰:“崇贤里有小宅出卖,直二百千文。大郎速买之!”(又)〔乂〕西(布)〔市〕柜坊,锁钱盈余,即依直出钱市之。书契日,亮语乂曰:“亮(攻)〔工〕于览玉,尝见宅内异石,人罕知之,是捣衣砧,真于阗玉,大郎且立致富矣!”乂未之信,亮曰:“延寿坊召玉工观之。”玉工大惊曰:“此奇货也!攻之当得腰带銙二十副,每副(百钱)三千贯文。”遂令琢之,果得数百千价。又得合子执、带头尾诸色杂类,鬻之,又计获钱数十万贯。其宅并元契,乂遂与米亮,使居之以酬焉。

又李晟太尉宅前,有一小宅,相传凶甚,直二百十千,又买之。筑园打墙,拆其瓦木,各垛一处,就耕之术。大尉宅中傍其地有小楼,常不瞰焉。晟欲并之为击球之所。他日乃使人向乂,欲买之。乂确然不纳,云“某自有所要”。候晟沐浴日,遂具宅契书,请见晟,语晟曰:“某本置此宅,欲与亲戚居之。恐俯逼太尉甲第,贫贱之人,固难安矣。某所见此地宽闲,其中可以为戏马。今献元契,伏惟俯赐照纳。”晟大悦,私谓乂:“不要某微力乎?”乂曰:“无敢望。犹恐后有缓急,再来投告令公。”晟益知重。乂遂搬移瓦木,平治其地如砥,献晟。晟为戏马,荷乂之所惠。乂乃于两市选大商户巨万者,得五六人,遂问之:“君岂不有子弟婴诸道及在京职事否?”贾客大喜,语乂曰:“大郎忽与某等,致得子弟庇身之地,某等共率草粟之直二万贯文。”乂因怀诸贾客子弟名谒晟,皆认为亲故。晟忻然览之,各置诸道膏腴之地重职。乂又获钱数万。

崇贤里有中郎曹遂兴,当(夜)〔庭〕生一大树,遂兴每患其经年枝叶有碍庭宇,伐之又恐损堂室。乂因访遂兴,指其树曰:“中郎何不去之?”遂兴答曰:“诚有碍耳!因虑根深本固,恐损所居屋宇。”乂遂请买之,仍与中郎除之,不令有损,当令树自失。中郎大喜。乃出钱五千文,以纳中郎。与斧忻匠人议伐其树,自梢及根,令各长二尺余断之,厚与其直。因选就众材,及陆博局数百,鬻于本行。义计利百余倍。其精干率是类也。

后乂年老无子,分其现在财与诸熟识亲友,至其千余产业,街西诸大寺各千余贯,与常住法安上人经营,不拣日时供拟,其钱亦不计利。乂卒时,年八旬余,京城和会里有邸,弟侄宗亲居焉,诸孙尚在。[1]卷243第1875—1879页

[译文]

窦乂与唐高祖太穆皇后同姓。十三岁时,伯父任检校工部尚书兼闲厩使、宫苑使。离西市两坊之地的嘉会坊有他家庙院。

窦乂有个亲戚,叫张敬立,任安州长史。回京时,带回了几十双安州出产的丝履(即丝鞋),散给外甥侄子。大家都争着去取,唯独窦乂不取。到最后只剩下一双稍大而没人要的,他再三表示感谢后,才拿了去。敬立问为什么,他不肯说。其实窦乂有他的打算。他把这双丝履拿到西市卖掉,得了五百文钱,悄悄藏了起来,然后用这些钱在铁匠炉打造了两把锋利的小锹。

五月初,长安城中榆荚(即榆钱)乱飞,窦乂扫了一斛(一斛为十斗)多榆荚,遂前去伯父住处,要求借庙院攻习学业,伯父同意了。窦乂夜间寄宿在庙院附近的褒义寺中,和法安上人住在一起,白天则回到庙院,用他打制的小锹在院内空地上挖掘小沟。每条沟宽五寸、深五寸,长二十余步,密密麻麻,一下挖了四千多条。用水浇灌后,将榆荚散布其中,夏日得雨,榆荚都发芽滋长,等到秋天,树苗长到一尺多高,约有成千上万棵了。到第二年,榆树已长到三尺多高,窦乂遂以三寸为距,留下长得笔直而粗壮的,把其余全部砍掉,捆成外围二尺左右的小捆子,共有一百多捆。遇到秋季多雨,市中柴薪价高时,以每捆十文钱全部卖了出去。到第三年,他又在榆沟中浇水,至秋季时,榆树中大的已有鸡蛋那样粗。他又留下长得好的,将其余用斧头砍去,又得二百多捆,卖的钱比上年多好几倍。五年后,他选择其中较大的做盖房的椽子,仅一千多株,就卖了三四万钱。其余端正粗大的,在庙院者,又不下千余株,都是可以用作打造车辆的上等木材。到这个时候,窦乂的钱财已经很多,从此可以说生活富裕,衣食无忧了。

窦乂又买蜀地产的青麻布,一百钱一匹,全部裁成四尺长一段,雇人做成小袋子。又买内乡县产的新麻鞋数百双,放在庙中。到了冬季,招致长安城中那些没有事干的小孩子来,每人每天给三个饼子和十五文钱,再给一个布袋子,让其去捡槐子,装在袋内交给他。仅一个多月,捡的槐子已经能装满两车。他又让这些小孩子去捡破麻鞋,每捡三双破麻鞋,换一双内乡的新麻鞋。此事一经传开,送破麻鞋的不论远近,纷纷而来,几天时间,就获得一千多双。然后他把庙院中能做车轮的榆树伐倒卖掉,又得到了一大笔钱。于是,他雇请短工,在庙院东北崇贤坊西门外的永安渠边用水冲洗那些破麻鞋,晒干后贮存在庙院内。又在嘉会坊门外收买城内各处废弃的碎瓦子,让人在渠水中洗掉泥滓,用车运回庙院。随之买了五个石嘴碓,三个剉碓,到西市买了几石油靛,雇厨子司炊事,广招短工,令其剉破麻鞋,粉碎瓦子,然后用粗布去筛,将筛下的麻鞋末、瓦子末与槐子、油靛混合在一起,让工人日夜加工烂捣,等看到出现乳汁,能够做成棍状时,便从石臼中倒出,叫工人用手团握,做成长三尺以下、粗三寸的圆棒,整齐地堆在一起,共得一万多条,称之为“法烛”。德宗建中元年(780)六月,京城大雨连绵,街巷无车,薪贵如桂,窦乂遂将此法烛拿出来卖,每条一百文钱,用来烧火做饭,又获得无穷之利。

先是西市秤行的南面,有十多亩低洼烂污之地,名叫“小海池”,为旗亭以内抛弃各种秽物的场所。窦乂请求买它,主人不知窦乂买去干啥。窦乂用三万钱买到它后,在其中立了一个高竿,上面悬挂了一面幡子。同时,他绕小海池开设了六七个小食店,专门制作煎饼,团子(一种用米粉做成的圆球形食物),招引小孩子用碎瓦片击打竿上的幡子,打中的给煎饼和团子吃。不到一个月,长安城中东、西两街的小孩子都争着前来,约有万数,所扔的瓦砾已填满了小海池。窦乂于是在其上面建造了二十间店铺。由于店铺位于要害之地,每天有数千钱的收入。这些店至今还在,号称“窦家店”。

曾经有一个叫米亮的胡人,生活贫困,常受饥寒。窦乂怜悯他,每次见到后,都送钱帛给他。这样前后达七年之久,从不过问。有一天又见到米亮,见他怪可怜的,又给了五千文钱。米亮因为感激窦乂,曾对人说:“我日后一定会报答大郎(即窦乂)的!”又一天,窦乂正在家中闲着没事,米亮来了,对窦乂说:“崇贤里有座小宅子要出卖,值二百贯钱。大郎快点把它买来!”窦乂在西市柜坊锁有不少钱,便按价把那小宅子买了过来。写契约那天,米亮对窦乂说:“我擅长看玉,曾见这个小宅子内有一块异石,很少有人识得。是块捣衣砧,那是真正的于阗玉。大郎您就要发大财了!”窦乂不信,米亮说:“不妨在延寿坊请玉工看一下。”工玉一看,大惊说:“此奇货也!如果琢磨加工,能制成二十副带銙(指腰带上的扣板),每副可值三千贯钱。”于是令其琢磨成带銙,果然得到了数百千钱。接着又用下脚料制成合子执、带头尾等各种杂器卖掉,又获钱数十万贯。窦乂遂将那小宅子连同契约一并送给了米亮,让米亮居住,以表示酬谢。

太尉李晟的第宅前有所小宅子,相传为凶宅,值二百一十贯钱。窦乂买了它,筑园打墙,把房子拆掉,将砖瓦木料分别堆放,像是要耕种的样子。太尉宅中靠近窦乂小宅有一座小楼,因靠近凶宅,平常也没人上去。李晟打算把两处合并在一起,造一片球场。一天,他让人去找窦乂,表示想买他的小宅,窦乂明确表示不卖,说“我自有所要”。等到李晟假日在家休息那天,窦乂拿着小宅契约去拜访李晟,对李晟说:“我购置这所小宅子本打算与亲戚居住,又恐离太尉甲第太近,贫贱之人,难以安心。我看此地宽敞空闲,里面可打马球,今日献上小宅契约,恳请太尉收下。”李晟大为高兴,私下问窦乂:“不要我给你帮点什么忙吗?”窦乂说:“不敢。只怕日后有什么急事,再来麻烦令公。”李晟越发看重窦乂。窦乂随即搬走砖瓦木料,把小宅院内收拾得平平整整,献给了李晟。李晟在其间打马球,深感窦乂之情。于是,窦乂乃选择东、西两市五六个大商巨富,问他们:“你难道没有子弟想在诸道及京师谋个什么差使吗?”富商大喜,对窦乂说:“大郎如能给我等子弟谋得一官半职,我等情愿拿出不值啥的二万贯钱来供您支使。”窦乂于是怀揣诸富商子弟的名单去拜访李晟,说这些都是自己的亲朋故旧。李晟高兴地看过单子,分别按名单把这些人安插到诸道富庶的地方担任要职。窦乂又以此获得了数万贯钱。

西市东南隔一坊之地是崇贤里,里中有个中郎叫曹遂兴,当庭长了一棵大树。曹遂兴时常担心大树的枝叶对房屋有妨碍,想伐掉它,又怕伐树时房屋受损。窦乂知道此事后,上门拜访遂兴,指其树说:“中郎为何不伐掉它?”遂兴答道:“这树确实对房屋有妨碍。因它根深本固,总怕伐树时损坏房屋。”窦乂要求把这树卖给他,由他来伐,说保证不会损坏房屋,让树自己消失,中郎大喜。于是出钱五千文,买下此树。经与工匠商议,要工匠从梢到根,以二尺多为限,一节一节锯断。答应多给工钱。窦乂将分段截下的木材卖给西市木行,用来制作陆博棋局,算下来获利一百多倍。其精明干练,大概都如此类。

窦乂后来年老无子,他把手中的钱财分给了各个熟识的亲友。至于其余产业,他给朱雀街以西长安县属的各大佛寺各千余贯,让他的老朋友褒义寺法安上人经营,供给不拣时日,其钱亦不计利息。窦乂去世时八十多岁,京城西市和会里有宅第,他的弟弟、侄儿和同宗的亲属住在那里,诸孙尚在。

宋清

【按】宋清见于唐代著名文学家柳宗元(773—819)所著《宋清传》。宋清为“长安西部药市人”。又据唐李肇《国史补》卷中所谓“宋清卖药于长安西市”,可知宋清为长安西市卖药的商人。当时就“有义声”。柳宗元《宋清传》作于其贬为永州司马期间(805—815)。李肇生卒年不详,其《国史补》作于长庆年间(821—824)。据此,宋清亦当生活于8世纪末至9世纪初年。

柳宗元《宋清传》

宋清,长安西部药市人也。居善药。有自山泽来者,必归宋清氏,清优主之。长安医工得清药辅其方,辄易雠(按:“雠”音售,卖也),咸誉清。疾病庀疡者,亦皆乐就清求药,冀速已。清皆乐然响应。虽不持钱者,皆与善药,积券如山,未尝诣取直。或不识遥与券,清不为辞。岁终,度不能报,辄焚券,终不复言。市人以其异,皆笑之。曰:“清,蚩妄人也。”或曰:“清其有道者欤!”清闻之曰:“清逐利以活妻子耳,非有道也,然谓我蚩妄者亦谬。”

清居药四十年,所焚券者百数十人,或至大官宫,或连数州,受俸博,其馈遗清者,相属于户。虽不能立报,而以赊死者千百,不害清之为富也。清之取利远,远故大,岂若小市人哉?一不得直,则怫然怒,再则骂而仇耳。彼之力利,不亦翦翦乎?吾见蚩之有在也。清诚以是得大利,又不为妄,执其道不废,卒以富。求者益众,其应亦广。或斥弃沉废,亲与交;视之落然者,清不以怠遇其人,必与善药如故。一旦复柄用,益厚报清。其远取利皆类此。

吾观今之交乎人者,炎而附,寒而弃,鲜有能类清之为者。世之言,徒曰“市道交”。呜呼!清,市人也,今之交有能望报如清之远者乎?幸而庶几,则天下之穷困废辱得不死亡者众矣,“市道交”岂可少耶?或曰:“清,非市道人也。”柳先生曰:“清居市不为市之道,然而居朝廷、居官府、居庠塾乡党以士大夫自名者,反争为之不已,悲夫,然则清非独异于市人也。”[2]上册第511页

【译文】

宋清为长安西市药行商人。他能贮蓄好药。大凡来自山野的采药者,到长安后,必定要把药送到宋清那里,宋清都像宾客一样接待他们。长安城的医生用宋清的药配方,总是容易销售,都赞誉宋清。凡是有疾病和疕疡(泛指痈疽疔疮等体表疾患)的患者,也都乐于到宋清的药铺来买药,希望尽快把病治好。面对这种情形,宋清都愉快地予以配合。即使有的买药者没带现钱,他都给好药,赊账的欠条堆得像小山一样,他从未向谁讨要过。有远处不认识的,长时间不来还账,宋清也不抱怨。到了年终,估计还不了的账,往往都把欠条烧掉,始终不再提起。西市有的人感到奇怪,都嘲笑他说:“宋清是个愚妄之人。”又有人说:“宋清看来可能是个有道之人!”宋清听到后解嘲说:“宋清不过是个挣钱养活老婆孩子的人罢了,算不上什么有道之人;但说我愚妄的,也说错了。”

宋清贮药四十年,他所烧掉欠条的有数十百人之多,其中有的当了大官,有的管辖数州,享受着丰厚的俸禄,其馈赠他的,门前接二连三。有的欠账未还,来不及报答就死了的成百上千,这并没有妨碍宋清成为富人。宋清取利,眼光远大,岂像那些“小市人”一样,一次得不到利,就勃然大怒,甚至骂人,心生仇恨。那样子取利,目光不是太短浅了吗?我知道那些人的无知在什么地方了。宋清诚然以此获得大利,又不能说是痴妄,力行其道而不止,最终得以致富。前去买他药的人越多,他受益越大。有的官员被贬谪罢免,宋清仍然亲近他并与之交往;一些看上去穷愁潦倒、景况凄凉的人,宋清也不怠慢他:遇到那样的人,必定像往常一样拿好药给他。被贬谪的官员有的一下子又重掌大权,便厚厚地报答宋清。宋清的取利,都与这相似。

我看如今有些人和人交往,得势时便去依附,失势时就弃之而去,很少有像宋清这样待人的。世人之言,但说这是“市道交”(按:“市道交”指以做买卖的手段结交朋友)。唉!宋清不过是个普通商人,如今交往中能有像宋清那样希望人报答而又目光远大的人吗?幸而可能的话,则天下贫穷困苦、废黜受辱而得以不死的人就多了,这样的“市道交”难道能少得了吗?有人说:“宋清不是以做买卖的手段和人交往的人。”柳先生说:“宋清身处市中而不行市人之道,然而那些身处朝廷、身处官府、身处乡校而以士大夫自居的人,反而不停地争行市人之道,可悲呀!如此看来,宋清不是仅仅不同于一般的商人。”

杨潜

【按】杨潜见于柳宗元的《梓人传》。据文义,《梓人传》当作于其任职长安期间(即803—805年)。本文以第一人称书写,有作者与梓人对话,可知此梓人杨潜为德宗至顺宗时人,与作者同时。“梓人”即木匠。木匠杨潜为做工方便,租住在长安西市紧东边光德里裴瑾(作者的姐夫,曾任京兆府参军)宅中,在西市及其周围坊中率领工匠“作于私家”,即以建筑修缮房屋为业。木匠杨潜可以看做是大唐西市众工匠中的代表人物。

柳宗元《梓人传》

裴封叔(按:裴封叔名瑾,即柳宗元的姐夫)之第,在光德里。有梓人款其门,愿佣隙宇而处焉。所职寻引、规矩、绳墨,家不居砻斫之器。问其能,曰:“吾善度材,视栋宇之制,高深、圆方、短长之宜,吾指使而群工役焉。舍我,众莫能就一宇。故食于官府,吾受禄三倍;作于私家,吾收其值太半焉。”他日,入其室,其床(按:此“床”指坐具)阙足而不能理,曰:“将求他工。”余甚笑之,谓其无能而贪禄嗜货者。

其后京兆尹将饰官署,余往过焉。委群材,会众工。或执斧斤,或执刀锯,皆环立向之。梓人左持引、右执杖而中处焉。量栋宇之任,视木之能,举挥其杖曰:“斧彼!”执斧者奔而右;顾而指曰:“锯彼!”执锯者趋而左。俄而斤者斫,刀者削,皆视其色,俟其言,莫敢自断者。其不胜任者,怒而退之,亦莫敢愠焉。画宫于堵,盈尺而曲尽其制,计其毫厘而构大厦,无进退焉。既成,书干上栋,曰“某年某月某日某建”,则其姓字也。凡执用之工不在列。余圜视大骇,然后知其术之工大矣。

(下略)

余谓梓人之道类于相(按:“类于相”,指与为相之道相似。以上省略者,皆作者以梓人之事喻为相之道),故书而藏之。梓人,盖古之审曲面势者,今谓之“都料匠”云。余所遇者,杨氏,潜其名。[2]上册第512—515页

【译文】

裴封叔的宅第在光德里,其西紧邻西市。一天,有个木匠来敲门,说他想租赁一间空闲房子居住,以便就近做事。他使用的是尺子、圆规、墨线等器具,房子里没有见放有磨石、斧子之类工具。问他有何技能,他说:“我擅长相度木料,能依照房屋的构造,以及高深、方圆、长短的需要,指挥众工匠按要求操作。离开我,大家造不起一所房子。先前给官府造房子,我的酬金是工匠的三倍;给私人盖房,我要收取工价的一大半儿。”过了些日子,我进到他的屋内,看见他的坐床缺一条腿而自己不能修理,问他,他说:“准备让别的工匠来修。”我为此大笑,认为他是一个既无技能又贪钱财的人。

其后,京兆尹将整治官署,我前去拜访。看见那里堆积着许多木料,好多工匠聚集在一起,有的提着斧子,有的拿着刀锯,都面向梓人,围成一圈。只见梓人左手握着尺子,右手执着手杖,站在中间。估量着房屋某个部分的作用,再看看材料的粗细、长短、质地等,挥动手杖说:“砍那儿!”提斧子的急忙奔到右边;回头指着说:“锯那儿!”提锯子的随即跑向左边。一会儿工夫,拿斧的在砍,执刀的在削,都看着他的脸色,等他发话,没有哪个敢自作主张的。对那些不能胜任的工匠,则大怒而令其退下,也没人敢怨恨他。他把官署房屋的图样画在墙上,图样虽只有一尺见方,但官署房屋的结构都描绘出来了,以此计算尺寸而构筑大厦,没有丝毫出入。房屋建成之后,在屋的正梁上写字,写道“某年某月某日某建”,其“某建”之“某”,则是他的姓名。凡参与造作的其他工匠名字都不在上面。我举目而视,不觉感到惊愕,由此才知道他的技能高超。

(从略)

我说梓人的行事和宰相相似,因而写出来保存下去。梓人,大致是古时候“审曲面势”(按:语见《周礼·考工记》,原指工匠做器物时审度材料的曲直,后指区别情况,适当安排营造)之人,如今称之为“都料匠”(按:指管理木工并计划工程、材料者)。我所遇见的人,姓杨,名潜。

王承福

【按】王承福见于唐代著名文学家韩愈(768—824)所著《圬者王承福传》。王承福先入伍为士兵,退伍后“丧其土田”,为圬者三十余年,而“舍于市之主人”。此“舍于市之主人”即居住在市主人的邸店之中。唐代的“市主人”即“居停主人”(意为寄居处的主人),与“市牙子”(即牙郎)一样,皆为市内交易活动中不可或缺的中介人。王承福为长安县人,故其所寄居的“市”当即长安县辖境的西市。他是寄居在西市的“圬者”,即泥瓦工。从文中“天宝之乱,友人为兵,持弓矢十三年”,归来后来当圬者“余三十年”,可知其于西市当圬者约在8世纪中期到末期这一阶段。

韩愈《圬者王承福传》

圬之为技,贱且劳者也。有业之,其色若自得者。听其言,约而尽。问之,王其姓,承福其名,世为京兆长安农夫。天宝之乱,发人为兵,持弓矢十三年,有官勋,弃之来归,丧其土田,手镘(按:此“镘”即“圬”,指泥瓦匠用以涂墙的抹子)衣食,余三十年。舍于市之主人,而归其屋食之当焉。视时屋食之贵贱,而上下其圬之佣以偿之,有余,则以与道路之废疾饿者焉。

又曰:“粟,稼而生者也;若布与帛,必蚕绩而后成者也。其他所以养生之具,皆待人力而后完也。吾皆赖之。然人不可遍为,宜乎各致其能以相生也。故君者,理我所以生者也。而百官者,承君之化者也。任有大小,惟其所能,若器皿焉。食焉而怠其事,必有天殃,故吾不敢一日舍镘以嬉。夫镘易能,可力焉,又诚有功,取其直,虽劳无愧,吾心安焉。夫力易强而有功也,心难强而有智也。用力者使于人,用心者使人,亦其宜也。吾特择其易为而无愧者取焉。嘻,吾操镘以入富贵之家有年矣。有一至者焉,又往过之,则为墟矣;有再至三至者焉,而往过之,则为墟矣。问之其邻。或曰:‘噫,刑戮也。’或曰:‘身既死而其子孙不能有也。’或曰:‘死而归之官也。’吾以是观之,非所谓食焉怠其事而得天殃者邪!非强心以智而不足,不择其才之称否而冒之者邪!非多行可愧,知其不可而强为之者邪!将富贵难守,薄功而厚飨之者邪!抑丰悴有时,一去一来而不可常邪!吾之心悯焉,是故择其力之可能者行焉。乐富贵而悲贫贱,我岂异于人哉?”

又曰:“功大者,其所以自奉也博。妻与子,皆养于我者也。吾能薄而功小,不有之可也。又吾所谓劳力者,若立吾家而力不足,则心又劳也。一身而二任焉,虽圣者不可能也。”

愈始闻而惑之,又从而思之,盖贤者也。盖所谓独善其身者也。然吾有讥焉,谓其自为也过多,其为人也过少,其学杨朱之道者邪?杨之道,不肯拔我一毛而利天下。而夫人以有家为劳心,不肯一动其心,以畜其妻子,其肯劳其心以为人乎哉!虽然,其贤于世之患不得之而患失之者,以济其生之欲,贪邪而亡道,以丧其身者,其亦远矣!又其言有可以警余者,故余为之传,而自鉴焉。[2]上册第131—132页

【译文】

用抹子涂饰和粉刷墙壁,这种职业既低贱又劳累。有个干这一行的人,看其神态,好像对这种职业很满意。听他说话,简单而透彻。问他,他说:“姓王,名承福。世代为京兆府长安县农夫。天宝年间,安史之乱,朝廷征调百姓当兵,在军队佩戴弓箭十三年,有官职、勋阶,都放弃了。回到家中,失去了田地,无以为生,只得拿着镘做工来换取衣食,已经三十多年了。寄住在西市店主人的邸店之中,食宿费该给多少就给多少。往往依照食宿费的多少随时提高或降低为人涂墙的工钱。偿付店主人的食宿费后,倘有剩余,便拿来送给路边那些有残疾的人和挨饿的人。”

他又说:“粟是通过耕稼而生产的,至于布和帛,必须经过养蚕和把麻搓成线才能织成。其他能够用以维持生计的器物,也都需要人去制作才可以得到。这些于我都是不可少的。然而人不能样样事都自己去做,应该各尽其能,相互帮助以求生存。所以为君主的,治理我们赖以生存的那些事,而各级官员则是奉承君主之命而教化百姓的。职任有大小,唯其能尽其所能,好像器皿(各有其用途)一样才是。只顾吃饭却懈怠自己的事,必有天降的祸殃,所以我不敢一天不干活而去游玩。用镘涂墙是容易做的事,可以卖力去干,又容易取得成效,获得工钱,虽然劳累而不感到惭愧,心里安然。劳力的事勉力去做,易见功效。劳心的事勉强去做,这需要智慧和计谋。劳力者被人指使,劳心者指使别人,也就是这个道理。因而,我特意选择好干又于心无愧的事来做。唉!我拿着镘出入富贵人家已经有一些年头了。有去过一回的,再经过时,发现已经荒废了;有去过两回三回的,经过时,也已经荒废了。询问邻舍,有的说:‘唉!犯罪被杀了!’有的说:‘人死后子孙没能保得住。’有的说:‘死后被官家没收了。’我从这些事来看,不就是只顾吃饭却懈怠自己的事、因而遭到天降祸殃的么?不就是勉强劳心却智谋不足、没选择和自己才力相称的事以至蛮干不计后果所造成的么?不就是多行于心有愧之事、并知其不可做而勉强去做所造成的么?是富贵难守、功劳太少而享受太多了呢,还是盛衰有期、一去一来而不可长驻的呢?我很担心这些,所以选择力所能及的事来做。富贵了快乐而贫贱了悲哀,这是人之常情,我难道能与人不同吗?”

他又说:“功劳大的,他所用来供养自身日常生活的花费也大。妻子与孩子,都需要由我来抚养。我才能不大而功劳又小,不要妻子孩子也可。况且我是所谓的劳力者,如果供应我的家而能力不足,则又要劳心了。一个人既要劳身,又要劳心,一身而二任,即使是圣人也办不到。”

韩愈听了这些话,开始感到不解,再仔细一想,知道这是个贤人,盖即《孟子》所谓的“穷则独善其身”的人。不过我又对他有些批评,感到他为自己想得过多,为别人想得太少,莫非他是学杨朱之道的人么?杨朱之道,是拔一毛利天下而不肯为的,而那个人以有家室为劳心,不肯有一点养妻子、孩子的念头,岂肯为别人去劳心么?尽管这样,他还是比世上那些斤斤计较个人得失的人要好得多。至于那些为满足其生活欲望、贪婪邪恶而丧失正道以至丢掉性命的人,同他来比,就差得远了。他说的这些话,有些足以引起我警惕,于是我为他作传,用来作为自己的镜子。

(二)人物简介

邹凤炽 王元宝

邹凤炽是唐高宗时人,家住在长安西市西南隅的怀德坊南门之东,紧临西市,为大富商。因其人肩高背曲,有似骆驼,当时人称之为“邹骆驼”。其家巨富,金银珠宝数不胜数。(按:或以为他就是《朝野佥载》所记的“邹骆驼”,初居东市西北隅的胜业坊,家贫,常以小车推蒸饼卖之,后在胜业坊经常导致他翻车的一拐角伏砖下的瓷瓮中获得数斗黄金,因成巨富,发家后迁至西市西南隅的怀德坊。两个“邹骆驼”,很可能为同一个人。)[3]第8页邹凤炽邸店园宅遍及海内,四方珍物尽为所收,史称其“虽古之猗、白不足过也”,是说他比古时候的大富商猗顿、白圭还富有。其家男仆女婢锦衣玉食,穿戴和使用的器物,在当时令人惊奇。他经常与朝廷中的权贵交往。有次女儿出嫁,在西市备办礼席,请朝廷官员到家中赴宴,宾客数千,其陈设供宴会用的帷帐、供具,备极华丽。女儿出来时,侍婢环绕,个个遍身罗绮,头戴珠翠,足拖丝履,其中尤为艳丽的就有好几百,宾客都感到惊讶,分不清哪一个是新娘子。“树大招风”。他后来犯事,被流放到瓜州(治今甘肃省瓜州县东南锁阳城),家财尽被抄没。后虽遇赦而还,但至其去世之时,子孙贫困,几无以为生。[4]第81—83页

王元宝也是唐高宗时人,与邹凤炽同住在西市西南隅的怀德坊中,在西市经商,为大富商。此人虽至老年,仍生性诙谐,好开玩笑。经常出入西市及坊里之中,为知名人物。相传他的钱财很多,有次拜见高宗时,高宗问其家财多少,他回答说:“臣请求买终南山上的树木,每棵树出一匹绢。等树卖完了,臣的绢还用不完。”虽然只是传说,不免有些夸张,但由此可见他的钱财之多。当时市场上流通的全是“开元通宝”钱,人以钱上有“元宝”二字,因而称钱为“王老”。唐时长安城中人一度称钱为“王老”,盖起源于这位极为有钱的王元宝。[4]卷495第4026页

法成

武后执政时,有个叫王守慎的人,官做到监察御史。当时则天皇帝无端猜疑大臣,信任酷吏,罗织罪名,残害忠良。他身为司法官,对此极为不满。于是极力辞去官职,请求出家为僧。法成出家后,先在大明宫丹风门外的光宅坊光宅寺,寺中有武后所置的七宝台。他坚守节操,矢志不渝,勤勤恳恳,教化众生。“行发响随,行高质直”,深受众生信赖。长安年间(701—704),他来到城西的西市,相度地势,挖掘大坑,开渠引西市东门外的永安渠水至大坑之内,号称“海池”,并把它作为“放生池”,鼓励人们把捕获的鱼类放入池中,以为善行。法成的作为,不仅在喧嚣的西市之中开辟了一片净土,而且,其所开挖的引水渠道,丰富了西市的水源,并利于水上交通。文献记载说,法成掘池之时,从地下挖出了一块古时的“石铭”,上面刻着“百年为市,而后为池”八个宇。从隋朝兴建大兴城并设立西市(隋曰“利人市”),至法成掘池之时,正好百年。现在看来,未必真有其事。但法成为了向人表明他在西市掘池建寺是“天意”如此,故意为之,亦未可知。[4]第74页、[5]第544—545页

韩朝宗 黎幹

韩朝宗,京兆府长安县人。父思复,官至吏部侍郎。朝宗初历左拾遗,累迁荆州长史。开元二十二年(734)初置十道采访使,朝宗以襄州刺史兼山南东道采访使。天宝初(742),召为京兆尹,分渭水入金光门,置潭于西市西街,以贮材木。韩朝宗《新唐书》有传。[6]卷118第4273—4274页

黎幹,戎州(治今四川省宜宾市境)人。善星相术,得待诏翰林,累擢谏议大夫。宝应元年(762)以上“十诘十难”书闻名,俄迁京兆尹。据《旧唐书·代宗本纪》,永泰二年(766)九月,京兆尹黎幹以京城薪炭不给,奏开漕渠,自南山谷口入京城,至荐福寺东街,北抵景风、延喜门入苑,阔八尺,深一丈。渠成,上幸安福门以观之。黎幹《旧唐书》、[7]卷118第3426页《新唐书》[6]卷145第4717—4722页均有传。

韩朝宗所开漕渠引渭水自金光门入西市以贮材木,足知可以放排行船。黎幹所引之水当为潏水,其渠宽八尺、深一丈,亦可放排行船。此渠在通义坊之西与永安渠连通,又与沙门法成开挖的永安渠支渠相接,其水可直接进入西市。京兆尹韩朝宗与黎幹所开这两条漕渠,与隋代所开经由西市东边的永安渠交汇在一起,极大地便利了西市的水上运输。

李白

李白(701—762)字太白,唐朝大诗人。本籍陇西成纪(今甘肃省秦安县),出生于丝绸之路上的重镇——碎叶城(今中亚吉尔吉斯斯坦托克马克城),5岁时随父还蜀。约在他30岁时第一次入长安谋职,不久无功而返。此后漫游天下,写了许多描摹祖国大好河山的诗篇。因其诗名满天下,天宝元年(742)被玄宗诏令进京,以布衣待诏翰林院。但因理想与现实之间仍然存在矛盾,加之其生就一身傲骨,又嗜酒放纵,难免引起权贵不满,终于在长安待不下去。待诏翰林,前后仅三年时间,就被玄宗“赐金还山”,从此永远告别了长安。

李白在长安期间,生活闲舒,也比较优裕。他和朋友们经常骑马到繁华的西市来游,特别喜欢到胡姬当垆的酒肆饮酒。其《少年行》诗云:“五陵少年金市东,银鞍白马度春风。落花踏尽游何处?笑人胡姬酒肆中。”[8]第389页此“金市”,就是指长安西市。而所谓“胡姬酒肆”,就是指西市之中那些有能歌善舞、美丽活泼、带有异域风韵的胡女侍酒的酒店。这首脍炙人口的诗篇,生动地描绘了“诗仙”李白在长安西市活动的一个侧面。大诗人杜甫在其《饮中八仙歌》中写道:“李白一斗诗百篇,长安市上酒家眠。天子呼来不上船,自称臣是酒中仙。”[8]上册第511页当时李白在西市酒肆饮酒做诗,把皇上的召唤都放在一边。其风流潇洒之态,绘声绘色,如在目前。

崔光远 苏震

崔光远,滑州灵昌(治今河南省滑县西南)人。祖敬嗣,则天初为房州刺史,父汪为洛州司功。光远少历州县,天宝十一载(752),京兆尹鲜于仲通举为长安令。十四载(755)迁京兆少尹,十五载(756)潼关失守后,玄宗幸蜀,诏留光远为京兆尹兼御史中丞,充西京留守采访使。长安失陷后,伪降安禄山,仍为京兆尹。

苏震,雍州武功(治今陕西省武功县武功镇)人。曾祖瓌、祖颋,皆为宰相。父诜官徐州刺史。苏震以荫补千牛,累迁殿中侍御史,天宝末(756)为长安令,长安失陷后,亦伪降安禄山,仍为长安县令。

据《旧唐书·肃宗本纪》记载,天宝十五载六月,玄宗西出长安,长安失陷。七月初一,太子李亨即位灵武。二十七日,京兆尹崔光远与长安县令苏震等经过谋划,率府、县官吏,在西市发起暴动,杀安史叛军数千人。当其出开远门时,有门兵把守,崔光远使人奔呼道:“京兆尹来巡察诸门!”门兵不仅没有防备,还整队以礼迎接。崔光远到开远门后,下令杀掉门兵,又募得数百人,遂直趋灵武。崔光远擢拜御史大夫,复为京兆尹。苏震拜御史中丞,迁文部侍郎。长安收复后,崔光远以功封邺国公,行礼部尚书;苏震封岐阳县公,改河南府尹。崔光远两《唐书》均有传,[7]卷111第3317—3319、[6]卷141第4653—4655页苏震《新唐书》有传。[6]卷125第4403页

魏伶

魏伶不知何许人。此人在唐开元(713—741)以前,曾任长安西市署丞。西市署隶于太府寺,为西市的主管机构。据《大唐六典》,西市署有令一人,从六品上;丞二人,正八品上。市令“掌百族交易之事,丞为之贰”。可知市丞为市令的副手。又据《旧唐书·职官志》,西市丞不仅协助市令掌管西市百姓交易之事,还“兼掌监印、勾稽”。监印即监守印信,勾稽即所谓考核。足见其有一定权力。

魏伶是迄今见于文献记载的唯一一位西市署丞。据张鹭《朝野佥载》,“唐魏伶为西市丞,养一赤嘴乌。每于人众中乞钱,人取一文,而衔以送伶处,日收数百。时人号为‘魏丞乌’”。[1]卷462第3796页盖赤嘴乌为魏伶精心驯养的一只红嘴乌鸦,这只乌鸦会专门飞到西市商人的店铺或摊位前向人乞钱,且不给不走。人都知道为市丞之乌,不愿得罪市丞,只得拿钱给它。魏伶用乌向商人讨钱,一日数百文,日积月累,当为数不少。看似此乌机灵,实则是魏伶利用市丞职权,借乌敲诈勒索商人。张鷟能将其记入《朝野佥载》之中,说明魏伶以乌乞钱之事在当时已尽人皆知。《朝野佥载》主要记述唐代前期朝野的遗事佚闻,以唐人记唐事,耳目所接,毕竟较近事实。故其所录魏伶之事当为信史。

米亮

米亮为西域米国(约今中亚乌兹别克斯坦境内)人。居住长安,生活贫困。西市富商窦乂见他不免饥寒,经常送钱给他,前后达七年之久,他一直想着如何报答。有一天,无意中发现西市东南不远的崇贤坊一家院内有一块异石,极为珍贵。他以自己多年看玉的经验,认定是一块真正的于阗玉。恰巧那家人要出售那所宅子,且只要二百贯钱,非常便宜。于是,他到窦乂家中,向窦乂告知此事,要其尽早买下那所宅子。窦乂在西市柜坊锁有不少钱,便取钱当即买下了那所宅子。契约写毕,宅子到户,米亮告诉窦乂说:“我擅长看玉,这宅子院内的捣衣砧是一块真于阗玉,很少有人认得。您要发大财了!”窦乂不信,便请西市东面延寿坊的玉工来看。玉工看后大惊,连说这是奇货,并说如果加工琢磨成带扣,每副能卖三千贯钱。于是窦乂请玉工照他说的办,果然得到二十副精美的腰带扣板,卖了好几万贯,接着用下脚料制成了诸如合子执、带头尾等杂器,又卖了不少钱。窦乂为酬谢米亮,遂将那所宅子送给米亮居住。[1]卷243第2877页唐代长安有不少西域米国人,如米嘉荣、米和、米继芬、米萨宝等,但懂得玉石,常在西市一带活动,并有名有姓的“胡商”,除米亮外,并不多见。

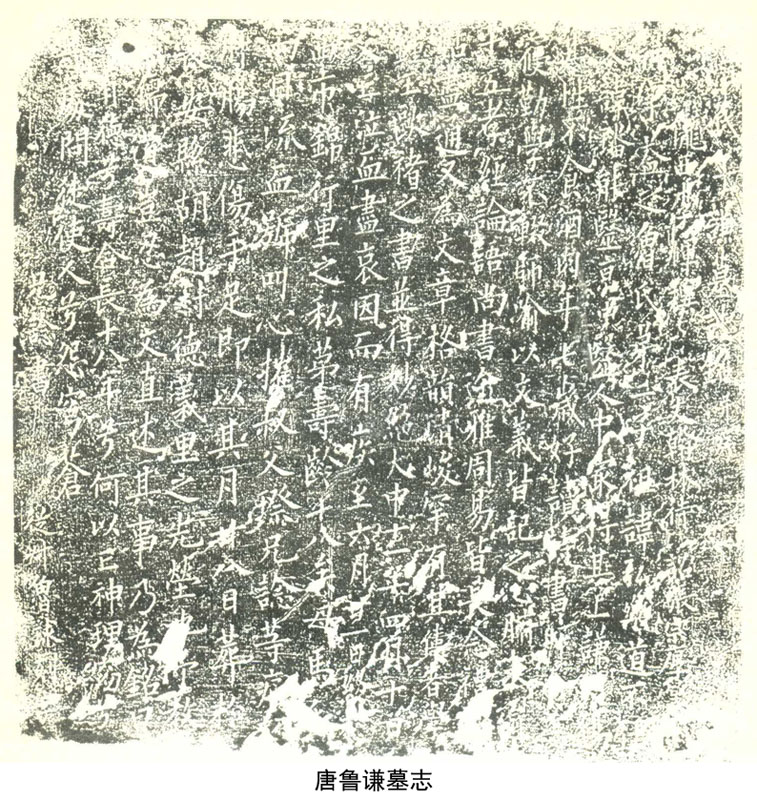

鲁璠 鲁球 鲁谦

鲁璠,籍贯不详。约文宗至宣宗时人。家住长安西市,以专门给人看病为生,时称“医人”。据西安碑林博物馆藏《唐鲁谦墓志》,鲁璠为鲁谦之父,于大中十一年(857)四月十日终于西市锦行里私第。志文谓其“能医,京中医人中最得其上”,说明他是当时在西市开业,专门给人看病的医生,在长安城中享有盛名。

鲁球,系鲁谦的叔父。鲁谦死后,他亲自为鲁谦镌刻墓志。细检西安碑林博物馆藏石目录,发现鲁球在大中十一年为鲁谦刻过墓志之后,还于咸通六年(865)镌刻过《翟庆全墓志》,说明鲁球是当时西市著名的刻字匠,一直专门为人镌刻碑石墓志。

据《唐鲁谦墓志》,鲁谦为鲁璠第二子,“年七岁,好读书,旰食忘寝,勤学不辍。师喻以文义,皆记之心腑。”不到十五岁,即已读过《孝经》、《论语》、《尚书》、《尔雅》、《周易》等书。他既善于写文章,其文“格韵清峻,罕有其俦”,又喜欢书法,学钟(钟繇),王(王羲之)、欧(欧阳询)、褚(褚遂良)之书“并得其妙”。惜其因父去世,“泣血尽哀,因而有疾”,于父亡不久,随之亦逝。年仅十八岁。从鲁谦墓志可知,当时长安西市虽然商业气味浓厚,但读书习文,依然受到重视。[9]第235—236页

史婆陁

史婆陁,西域胡商。据敦煌文献记载,[10]第604—605页史婆陁系“长安县人”,为“圜阓商人,旗亭贾竖”。此所谓“旗亭”,是指酒肆。“圜阓”本为市肆、街市,学者以为即其所在的长安县境的西市。故以此可知,史婆陁是在长安西市经营酒肆的商人。敦煌文献又云:史婆陁“家兴贩,资财巨富,身有勋官骁骑尉。其园池屋宇,衣服器玩,家僮侍妾,比侯王”。所谓“骁骑尉”,据《新唐书·百官志一》,为唐代勋官十二级中由低向高的第四转,品级视正六品。可知史婆陁曾经从军,立有战功。但唐代勋官泛授、滥授之事较多,史婆陁作为富商,或系以贿得授,亦未可知。其家“园池屋宇,衣服器玩,家僮侍妾”可与侯王相比,而这些“资产巨富”又都是靠“兴贩”(即经商)得来,可知其为一擅长经营的大富商。

史婆陁姓“史”,据此推测,为《新唐书》所谓“昭武九姓”国中的史国(今乌兹别克斯坦沙赫里夏勃兹)人,属中世纪时中亚讲伊兰语的粟特人。中世纪粟特人的特点是擅长经商,他们长期操纵着丝绸之路上的国际转贩贸易,史婆陁靠“兴贩”致富,即其一例。此人虽精于商道,但似乎十分吝啬。一是“有亲弟颉利,久已别居,家贫壁立,亦不分给”,二是“有邻人康莫鼻(疑为“昭武九姓”国中的康国胡人),借衣不给”。盖以其“为富不仁”,遂有人告他“违法式事”(即违法行事)。由于包括史国在内的“昭武九姓”诸国在7世纪中叶至8世纪中叶时为唐朝的羁縻州府,隶属安西都护,因而,官府在受理他的案件后,于“判”词中认为他“侮慢朝章,纵斯奢僭”(即蔑视朝廷典章,行为越分奢侈),因而受到了应有的惩处。

参考文献

[1]李昉等编《太平广记》,中华书局1961年新1版

[2]余冠英、周振甫、启功、傅璇琮主编《唐宋八大家全集》,国际文化出版公司1997年版

[3]上海古籍出版社编《唐五代笔记小说大观》,上海古籍出版社2000年版

[4]韦述撰《西京记》,见《关中佚志辑注》(陈晓捷辑注),三秦出版社2006年版

[5]上海古籍出版社编《高僧传合集》,上海古籍出版社1991年版

[6]欧阳修、宋祁《新唐书》,中华书局1975年版

[7]刘昫等撰《旧唐书》,中华书局1975年版

[8]《全唐诗》,上海古籍出版社1986年版据康熙扬州诗局本剪贴缩印

[9]吴钢主编《全唐文补遗》(第三辑),三秦出版社1996年版

[10]唐耕耦、陆宏基《敦煌社会经济文献真迹释录》(第2辑),伯3813号,全国图书馆文献缩微复制中心1990年版

历史上的大唐西市/张沛.-西安: 陕西人民出版社, 2009 ;