大唐西市七问

作者:张沛

在大唐西市的研究中,由于资料阙失,有些问题未引起注意,有些问题尚不清楚,有些问题难免见仁见智。现不揣浅陋,对这些问题略陈管见,借以抛砖引玉,庶对大唐西市的深入研究有所裨益。

(一)唐长安城中除西市及东市外,还有哪些市?

长时期来,大凡研究唐长安城者,多数只讲西市、东市,很少提及唐代长安城中曾设置中市、南市之事。其实长安城中的中市和南市存在时间都不算短,它们与西市、东市有较长时期同时存在,在京师经济生活中与东、西两市遥相呼应,相辅相成,发挥过一定作用。

关于中市的记载,最早见于宋敏求《长安志》。据《长安志》卷七《唐京城》记载,中市位于外郭城内万年县所领朱雀门街之东第二街北来第六坊安善坊和第七坊大业坊北半部。其大业坊本名“弘业坊”,系神龙中(705—706)为避高宗第五子李弘(即孝敬皇帝)讳而改,其前当中市存在之时,仍名弘业坊。

《长安志》“安善坊”云:“尽一坊之地为教弩场。[原注]:隋明堂在此坊。高宗时并此坊及大业坊之半立中市署,领口、马、牛、驴之肆。然已偏处京城之南,交易者不便,后但出文符于署司而已,货鬻者并移于市。至武太后末年,废为教弩场,其场隶威远将军。”[1]卷7第13页据《唐会要》记载,西京中市废于长安元年(701)十一月二十八日,[2]卷86第1581页与“武太后末年废为教弩场”的说法大体一致。这就是说,在高宗及武后末年的大约半个世纪期间,曾于万年县属的安善坊和弘业坊北半部设立过中市,并置有隶于太府寺的中市署。此所谓“领口、马、牛、驴之肆”,表明中市的主要商业活动是进行奴婢(即“口”)与牲畜 (即“牛、马、驴”之类)的交易。(按:当时奴婢地位仍然很低,可以与牛马一起在市场买卖。此为唐代买卖奴婢的一条重要资料。)而废弃中市的原因,则是以其“偏处京城之南,交易者不便”。由于奴婢、牛马均为“活物”,不同于其他商品,现场买卖,不能完全察出其有无疾病,故必须在交易时要由市司经过公验,为之“立券”,即订立契约,以免交易后发生各种纠纷,损害双方利益。《大唐六典》所谓“凡卖买奴婢、牛马,用本司本部公验以立券”,[3]卷20第386页即是说的此事。大概中市存在后期,因偏处城南,交易不便,一些交易活动便陆续转向东、西两市,因而,以主管口马交易为主的中市署便只负责出具文书(即所谓“后但出文符”),以至随着口马交易大都转移到东、西两市之后,只得废掉中市。

将中市废掉之后,由于实际需要,不久又在城南设立了南市。据《唐会要》记载,天宝八载(749)十月五日,“于西京威远营置南市”。[2]卷86第1581页此南市位置史书未详,但据其置于“威远营”分析,可能仍在长安元年废掉的中市旧址。因为中市“废为教弩场”后,“其场隶威远将军”。此“威远营”疑即威远将军驻地。自长安元年废中市,到天宝八载置南市,相隔不到50年,看来,在长安城南设市,仍有其必要性。从有关文献看,此南市设立时间不短,至迟在开成年间(836—840)依然存在。《酉阳杂俎前集》卷十五记有这样一件事:“开成初,东市百姓丧父,骑驴市凶具。行百步,驴忽然曰:‘我姓白,名元道。负君家力已足,勿复骑我。南市卖麸家欠我五千四百,我又负君,钱数亦如之。今可卖我。’其人惊异,即牵行,旋访主卖之。驴甚壮,报价只及五千,诣麸行,乃还五千四百,因卖之。两宿而死。”[4]第671页《酉阳杂俎》作者段成式约生于贞元十九年(803),卒于咸通四年(863),所记开成初年事,正其生时之事。事虽怪异,但当时长安城中有南市,当是事实。据南市有“卖麸家”及“麸行”推测,疑南市仍与其前的中市一样,以经营口马交易为主。

长安城内的中市、南市若为一地,以方位推之,其很可能在今西安城南小寨东南部一带。

(二)西市所占的“两坊”为哪两坊?

唐长安城中市及疑后来与中市在同一地的南市各占一个半坊之地(即占万年县安善坊一坊及其南弘业坊北半坊),这是史有明载的,但东、西两市各占的“两坊之地”,是否皆有名称,《西京记》、《两京新记》及《长安志》等均未记述。武伯纶先生根据近代长安出土的《鲁氏子谦墓志铭并序》推定,唐长安城西市仍有坊名。[5]第265—266页西安碑林博物馆所藏《唐鲁谦墓志》未言鲁氏籍贯,而谓鲁氏子谦“大中十一年(857)四月十日父亡”之后,以“泣血尽哀,因而有疾”,“至六月廿一日终于西市锦行里之私第”。[6]第233页说明鲁氏父子是京兆府长安县西市锦行里人。“锦行”者,富贵归故乡之义。(见《史记·项羽本纪》:“[项王]曰:富贵不归故乡,如衣绣夜行,谁知之者!”)以“锦行”名坊,可谓当乎其词!但武伯纶先生谨慎地说,“另一坊不能肯定”。[5]第278页其实,“另一坊”即他推测的治生能手窦乂生前主要活动的西市和会里。杨鸿年先生在其《隋唐两京坊里谱》“和会坊”条云:“《太平广泛》卷二四三《窦乂》录《乾*(左月右巽)子》文云:‘乂卒时,年八旬余。京城和会里有邸,弟侄宗亲居焉。诸孙尚存。’据此,是窦乂宅在和会里。”[7]第166页“和会”者,欢会之义。(见《书·康诰》:“四方民大和会。”孔传:“四方之民大和悦而集会。”)以“和会”为名,源于《尚书》,亦不谓无稽,疑西市其地在隋初制定坊名时,即一名“锦行”,一名“和会”,至唐代一直沿用未改。至于这二坊各在西市哪个方位?“里”是仅有其名,还是行政实体?西市的“里”与“市”是什么关系?这些问题都不得而知。但不管如何,西市内有锦行、和会二里(坊),当是不争的事实。

其实,依据史籍,不仅西市有坊,东市也有坊。武伯纶先生据《金石萃编》唐七十三《重修大象寺记》碑文中所谓“都管地总伍拾叁顷伍拾陆亩……果园一所,东市善和坊店舍共六间半”,[8]卷113第12页以及王维撰《唐故潞州刺史王府君夫人荣国夫人墓志铭》所谓“以某月日寝疾薨于长安善和里”,与柳宗元撰《下殇女子墓砖记》所谓“下殇女子生长长安善和里”的志文推定,长安城东市亦有善和坊。武伯纶先生在谈到此事时,曾高兴地说:“大概一般习惯认为东、西市不设坊里,现在……解决了这个问题,实为快事。”[5]第279页东市有善和里,亦足为西市有锦行里与和会里之证。

文献中对长安城内诸坊同一名称,或称“坊”,或称“里”,实则同义,并无区别,更不是“坊”大“里”小,“里”在“坊”内,为隶属关系。究其本源,盖隋文帝当年初建大兴城(即唐长安城)时,面对由外郭城中的东西向十四条大街、南北向十一条大街交叉分割,犹如棋盘方格的情形,遂定为“坊”,隋炀帝改称为“里”。据说唐时又改称“坊”,[9]第293页至于何时所改,无以得知。细检周绍良、赵超主编的《唐代墓志汇编》与《续编》,以及吴钢主编的《全唐文补遗》第一至九辑,凡其卒于长安城者,从唐初到唐末,绝大部分称其第宅所在地为“里”。称“坊”或“坊里”者极为罕见。终唐一代,似乎从政区名称上并未改“里”为“坊”,但从唐代文献及诗文中往往有“坊”、“里”并用的现象,说明“坊”、“里”同义,人们已习以为常。

(三)西市市门开闭与开市、闭市是否同时?

见到有的研究唐代商业的著作,在论述西市管理时,将西市市门开闭和开市、闭市混为一谈,似乎开闭市门与开市、闭市是一回事,这种理解是不对的。

唐长安城坊市四周都有围墙。据考古发掘资料,西市外围墙基宽4米许,高度应该相称。唐律规定:“越官府廨垣及坊市垣篱者,杖七十。”注:“从沟渎内出入者,与越罪同。”[10]卷2第45页可知随意翻越西市围墙及私自从漕渠、水沟出入市内的都要受到惩处。西市占两坊之地,其内有呈“井”字形的四条大街和八个市门(即《长安志图》所谓“四街八门”)。市门都有门吏(司门令史或“坊门卒”)看管,按时开闭。唐朝初年,坊市开闭以承天门(宫城南门)击鼓及骑卒传呼为号,贞观十年(636),朝廷采纳侍御史马周建议,取消传呼,以击街鼓为号。据《新唐书·百官志》“左右金吾卫”条记载,“日暮鼓八百声而门闭;……五更二点,鼓自内发,诸街鼓承振,坊市门皆启。鼓三千挝,辨色而止。”[11]卷49第1286页此“日暮”,即日落之时;“五更二点”,约为黎明之前,就是说,每当日落之时,闻击鼓八百声,即关闭市门;黎明之前,闻鼓声即开启市门。晨击鼓三千声,直至“辨色”(即能辨清东西之时)为止。开市门,闭市门,皆依街鼓声。唐律对随意开闭坊市门者处罚甚重,规定“若擅开闭者,各加越罪(即随意翻越坊市门之罪)二等”。[10]卷2第45—46页可知西市市门开闭,与城内各坊坊门开闭时间相同。

关于西市市内开市、闭市时间,朝廷另有规定。据《大唐六典》,“凡市,以日午鼓三百声而众以会,日入前七刻击钲三百声而众以散。”[3]卷20第386页此“日午”指正午,约今中午11—13时;“日入前七刻”指日落前七刻,不是固定时辰,系以季节而定。我国古代使用日晷和漏壶测定昼夜昏旦。古制刻漏把一昼夜分为百刻,到梁武帝天监六年(507),曾改为九十六刻制(即每辰八刻),但只行用数十年,又恢复了百刻制,一直用到清初引用西法之时。[12]第1345—1347页以唐时每昼夜为一百刻计算,每刻约合今14.4分钟。因而,“日入前七刻”当为日落前约100分钟。据此可知,唐代西市是中午11—13时自击鼓三百声开市,下午日落前1小时40分钟前后自击钲三百声闭市。开市、闭市期间为正式交易时间。亦由此可知,击鼓三百声开市,击钲三百声闭市,既是市场交易活动的统一信号,也是对市场交易时间的限制,与黎明前闻击鼓三千、日落时闻击鼓八百开闭市门是两回事。按律,随意越西市围墙或私自由漕渠、水沟出入西市,以及擅自开闭市门者,都要负法律责任,但尚未见到不按时出入市场要受惩罚的规定。

(四)西市究竟有多少“行”?

韦述《两京新记》云:长安西市“市内店肆如东市之制”。[13]卷3第49页而东市之制如何?据宋敏求《长安志》,东市“街市内货财二百二十行。四面立邸。四方珍奇,皆所积聚”。[1]卷8第12页杨宽先生认为此“二百二十行”当是“一百二十行”之误。[14]第228页其依据可能是唐人杜宝《大业杂记》所谓隋洛阳丰都市(即唐之南市)“其内一百二十行”及《元河南志》所谓隋丰都市“东西南北居二坊之地,其内一百二十行”的记述。笔者赞同这一推测。因为古时说一百二十行也罢,三百六十行也罢,都是虚数,如果有二百余行,也应按语言习惯说“二百四十行”,不可能说“二百二十行”。故杨宽先生推测“二百二十行”当是“一百二十行”之误,不仅有文献可据,也是合乎情理的。

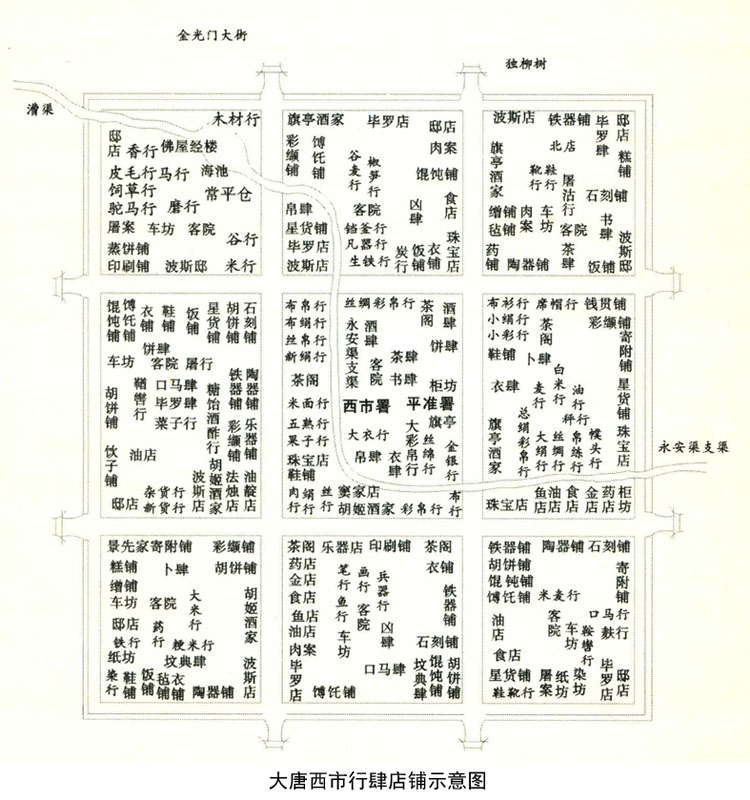

以“行”而言,从迄今所见的确切资料来看,西市只有“绢行”(见《玄怪录》)、“大衣行”(见《两京新记》)、“鞧辔行”(见《逸史》)、“麸行”(见《续玄怪录》)和“秤行”(见《乾*(左月右巽)子》)等5行,而从文献推测来看,西市必有米麦行(据《旧唐书·食货志下》)、布帛行(据《旧唐书·宪宗本纪下》)、木材行(据《乾*(左月右巽)子》)、口马行(据《长安志》)、屠沽行(据《太平广记》)、兵器行(据《大唐六典》)、药行(据圆仁《入唐求法巡礼行记》)等7行,合计12行。除“行”之外,文献中还记载西市有“酒肆”(据《太平广记》)、“衣肆”(据沈既济《任氏传》)、“帛肆”(据白行简《三梦记》)、“卜肆”(据《仙传拾遗》)、“凶肆”(据白行简《李娃传》)、“坟典肆”(据《李娃传》)、“口马肆”(据《长安志》)等7肆,以及“食店”(据《太平广记》)、“鱼店”(据《太平广记》)、“药店”(据《太平广记》)、“邸店”(即“波斯邸”、“波斯店”,据《玄怪录》及《太平广记》),“金店”(据《太平广记》)、“油靛店”(据《乾*(左月右巽)子》)、“法烛店”(据《乾*(左月右巽)子》)、“饭铺”(据《两京新记》)、“钱贯铺”(据《太平广记》)、“寄附铺”(据蒋防《霍小玉传》)等10个店铺。又据文献及考古资料,西市有胡人经营的珠宝店(据《酉阳杂俎续集》及《乾*(左月右巽)子》等)及陶器铺、铁器铺、石刻铺、骨器铺(均据考古报告)。此外,西市有“柜坊”(据《乾*(左月右巽)子》等)、“茶阁”(据《新唐书·田令孜传》)、“车坊”、“客院”(均据《唐会要·军杂录》)等金融和商业店铺。(按:“行”指工商业中的类别,“肆”指作坊、店铺或集市。)“行”之于“肆”,犹纲之于目。西市既然有如此多的“肆”,其“行”绝不止此数。考虑到长安西市为当时丝路贸易的实际出发点和最大集散地,史称“商贾所辏,多归西市”[1]卷8第12页其内的“行”必定很多。

究竟西市还会有哪些“行”,不妨看一下当时同在长安城的东、中、南三市与东都洛阳的南、北二市,以及南方的扬州、苏州,北方的幽州、涿州和西方的西州等驰名商业城市的情况。

先看长安城中西市以外的其他三市。据有关资料,在当时东市,除西市已有的米麦行、绢行、麸行外,还有笔行(见《法苑珠林》)、铁行(见《乾*(左月右巽)子》)、药行(见《华严经传记》)、肉行(见《剧谈录》)及印刷行业(见敦煌莫高窟藏经洞印本)等,为西市所未见;中市为口马之肆,自有“口马行”,而南市不只有口马行,还有“麸行”(见《酉阳杂俎前集》)。

再看洛阳。洛阳主要为南、北二市。南市有马行(见龙门石窟文管所1994年征集的《雷氏买地幢》),北市有彩帛行、丝行(均见龙门石窟题刻)[15]第457页及香行(见龙门石窟题刻)。[16]第137页

另外,其他地方如南方的扬州有鱼行(见《酉阳杂俎续集》)、药行(见《广异记》),苏州有金银行(见《纂异记》)。其中名目最多的为北方的幽州,即范阳郡(治今北京城西南),有白米行、米行、大米行、粳米行、油行、肉行、五熟行(按:五熟亦作“五孰”,指烹调成的各味食物)、屠行、绢行、大绢行、小绢行、新绢行、丝绸彩帛行、总(按:“总”读cōng,通“繱”,绢的一种,青色,由轻丝织成)绢彩帛行、丝帛行、布绢行、小彩行、丝绵行、布行、幞头行、磨行、生铁行及炭行(均见房山石经题记)。[15]第457—458页阎文儒先生又补大彩帛行及果子行,[16]第137页计共25行。其次为涿州(治今河北涿州市),有肉行、椒笋行(按:椒指香椒、辣椒之类,笋指竹笋,此椒笋行即蔬菜行)、果子行、靴行、新货行、杂货行及染行(均见房山石经题记)。[15]第458页阎文儒先生又补磨行(见房山石经题记),[16]第137页计8行。而处在丝绸之路要道上的西州(治今新疆吐鲁番东南高昌故城),其行名亦比较多。据大谷文书、吐鲁番文书及《天宝二年交河郡市估案》,有米面行、菜子行(按:指蔬菜种子)、果子行、彩帛行、帛练行、铛釜行(按:铛釜指铛和釜,此泛指锅灶之类炊器)、鞋靴行、布衫行、皮毛行、铁行、炭行、饲草行、驼马行、药行、布行,鞍辔行、凡器行(按:指各种杂货)及糖饴酒酢行。另据敦煌文书,高昌(即西州)有画行、金银行、果子行、彩帛行、铛釜行、米面行及菜子行。[17]第78、81页除去重复,仅西州即有22行。以上见于各地的这些行名,多数未见于长安西市,然在一定程度上,都是长安西市应该有、也会有的,只是尚未见于记载,或囿于所见,有记载而未能寓目而已。

(五)西市何以比东市更为繁盛?

宋敏求《长安志》“东市”条云:“万年县户口减于长安,(文)〔又〕公卿以下居止多在朱雀街东,第宅所占勋贵。由是商贾所辏,多归西市。”[1]卷8第12页“西市”条云:“长安县所领四万余户,比万年县多。浮寄流寓,不可胜计。”[1]卷10第7页说明西市商业比东市更为繁盛。其所以出现这种情况,除过上述东市所在朱雀街东一带多达官贵人第宅,不如西市所在的长安县人口稠密等缘故外,还有地理环境方面的因素。

首先,西市占有区位优势。西市位于长安城中央南北大街——朱雀街西第四街偏北部。其北即是金光门大街。沿金光门大街向东经皇城之南、东市之北,可直达长安城东面正门——春明门,东出长安城。向西,仅一坊之地可达金光门,由金光门内趋北,沿宽广的顺城街,只两坊之地,即可达万里丝绸之路的起点长安城西面北来第一门——开远门。交通极为方便,同时,西市水上交通四通八达,也比东市方便。一是其东有隋开皇三年(583)开凿的永安渠,南可至城南,北可通渭水。长安中(701—704)沙门法成于西市西北方开凿“放生池”时,支分永安渠水进入西市。[13]卷3第49页据考古调查,永安渠流经西市东侧时,其沿西市南大街北侧向西延伸的长达140米的支渠,宽约34米、深约6米,[18]完全可以行船或放木排。二是天宝二年(743)京兆尹韩朝宗引渭水由金光门进入西市,于西市置潭以贮材木,[19]卷9第216页此渠既为贮木材而开,亦必然能进行水上运输。三是永泰二年(766)京兆尹黎幹以京城炭薪不给,奏开漕渠,由南山谷口入城,在西市东积潭,再导向东、北入于内苑。此渠“阔八尺,深一丈”,[19]卷11第283—284页足以运输薪炭。这几条漕渠的开通,在西市构成了纵横交错的水上运输网。这是东市无法比的。另外,京兆府廨在光德坊东南隅,紧临西市;[13]卷3第11页长安县廨在长寿坊西南隅,也离西市不远。[13]卷3第51页又《新唐书·王毛仲传》云:“[临淄]王方与刘幽求、薛崇简及利仁府折冲麻嗣宗谋举大计,幽求讽之,皆愿效死,遂入讨韦氏。”[11]卷121第4335页此记临淄王李隆基与利仁府折冲都尉麻嗣宗等谋诛韦后之事。胡三省《资治通鉴》注谓“利仁府必属雍州”。[20]卷209第1451页雍州即京兆府。“利仁府”为折冲府,属左清道卫。《新唐书·地理志》失载利仁府,利仁府为京兆府逸府。唐代折冲府皆以所在地命名,此折冲府在京兆府内,又名“利仁”,很可能系以“利人”得名,在利人(仁)市,亦即西市。如此,则西市还驻有军府。《新唐书·百官志三》“两京诸市署”条谓“有果毅巡迣,”[11]卷48第1264页疑即由驻市的折冲府果毅都尉率卒巡行并追捕盗贼。西市离京兆府和长安县署均较近,其间又驻有军府,无疑有利于对西市的管理和保持市场秩序稳定。这亦是较东市优长处。

其次,西市历为西域胡商聚居之区。从《大唐新语》关于“追禁西市胡”的记述[21]卷9第138页来看,西市从唐初就是胡汉杂居之处。另据历史文献及新出土唐代墓志来看,西市正北的醴泉坊、金城坊,东北的布政坊,西北朝开远门方向的居德坊、义宁坊、普宁坊,正西的群贤坊、怀德坊,西南的崇化坊,正南的怀远坊,东南的延康坊,正东的光德坊、延寿坊,居住着许多胡人胡商。不仅如此,长安城中胡人所信奉的“三夷教”(即祆教、景教、摩尼教)祠、寺,除一所祆祠在东城边的靖恭坊外,其余5所祆祠与管理祆教的萨宝府,以及一所大秦寺、一所摩尼寺,均在上述西市周围坊中。以经商为主的大批胡人胡商聚居于西市及其周围坊中,必然对西市商业的发展,特别是丝绸之路的繁荣,起到重要的促进作用。此点也是东市无法与西市相比的优势。

以上,就是西市商业何以比东市繁盛的主要原因。

(六)处决人犯的“独柳”在西市什么地方?

宋敏求《长安志》“西市”条谓西市有“独柳”,注云:“刑人之所。”[1]卷10第7页所谓“独柳”,顾名思义,即一棵柳树,而详文义,当为西市一处地名(盖因其地有一棵柳树而得名)。刑人,即处决人犯:说明西市独柳是处决人犯之地。自西汉以来,朝廷杀人,多在京城“西市”,唐亦如此。如贞观二十年(646),斩大臣张亮、程公颖于西市;元和十二年(817),斩强藩吴元济于西市;长庆二年(822),叛臣李*(上穴下介)之子李道源、李道枢、李道瀹兄弟三人一并被斩于西市等。这些被斩于西市者,都死在独柳。

独柳究竟在西市什么地方?《长安志》失载。徐松《唐两京城坊考》谓“《旧[唐]书·肃宗[本]纪》、《旧[唐]书·王涯传》又言子城西南隅独柳树。盖西市在宫城之西南。子城谓宫城”。[22]卷4第118页检《旧唐书·肃宗本纪》,至德二载(757),肃宗收复长安后,斩达奚珣等“叛臣”于“子城西南隅独柳树”,[19]卷10第251页又检《旧唐书·王涯传》,太和九年(835),“甘露之变”中,宰相王涯等被宦官仇士良一伙腰斩于“子城西南隅独柳树下”。[19]卷169第4405页徐氏所据《旧唐书》两处均言“子城西南隅独柳树”,可知独柳在子城西南隅,不在西市之内。于是,只要弄清“子城”为哪个城,独柳的位置就明确了。按此“子城”,似指皇城。徐氏谓“子城谓宫城”可能不对。因为朝廷杀人,不会在宫城之内。同理,也不当在皇城之内。因而,此“子城西南隅”只能理解为皇城外西南角,或西南边。因为“隅”除“角”义外,还有“边;旁”之义(见《汉语大字典》和《汉语大辞典》)。这个西南角或西南边,也只是大体而言,实际上指的就是皇城西南方不远处的西市外面,否则,不会把独柳和西市连在一起。辛德勇先生在对长安东市刑人之所进行考证后认为:“正如清代北京刑人于菜市口上而不在市肆之中一样,唐代所谓刑人于东市,实际上也应当就是指东市西北角外十字街口的高地‘狗脊岭’。”他由此对西市的刑人之所进行了推测,认为“《旧唐书》云刑人之独柳树在子城西南隅,当是以此树本不在西市之内,而在其东北角外的街口上。这一位置正当子城之西南隅外,又与东市刑人之所东西对应于皇城”。[23]第57页辛德勇先生从东、西两市的刑人之所进行综合分析,其推测是很有说服力的。独柳树虽不在西市之内,但在西市外东北角街口上,仍是西市的显著标志,《长安志》以之记入西市,是完全对的。

(七)西市两个“放生池”是怎么回事?

韦述《西京记》云:“西市。隋曰利人市。市西北隅有海池。长安中,僧法成所穿,分永安渠以注之,以为放生之所。穿池得古石铭,云‘百年为市,而后为池’。自置都立市,至是百余年矣。”(《御览》卷一九一《市》)[24]第74页

刘*(左饣右束)《隋唐嘉话》卷下云:“太平公主于京西市掘池,赎水族之生者置其中,谓之放生池。墓铭云:龟言水,蓍言市。”[4]第112页

由此可知,唐时长安西市有两个掘“放生池”的记载。所谓“放生池”,即购买水族,畜养于池,禁止捕杀,故称放生池。沙门法成和太平公主都是武后时人,其在长安西市所穿的“放生池”是一回事还是两回事?此需要对这两个人的情况作些具体了解。

先说沙门法成。据《大宋高僧传》中所载《周京师法成传》,[25]第544—545页法成俗姓王,名守慎(按:《全唐诗》作“守真”),官至监察御史。因不满武后信任酷吏,诬陷忠良,出家为僧。武周长安中(701—704),“于京兆西市疏凿大坎,号曰‘海池’”。“疏凿”即开凿。“大坎”即大坑。“海池”,义为大池。他由流经西市东面的漕渠——永安渠开挖支渠,引水入池,“以为放生之所”,于是又称之为“放生池”。所谓“放生”,指把捕获的小动物放掉(此指将捕获的鱼类重新放入水中,令其存活)。此事古已有之(见《列子·说符》),慈悲为怀者视放生为善行,佛徒多有此举。池修成后,他又在池上修建佛堂,构筑经楼,于喧嚣的西市之中开辟了一片净土。

再看太平公主。据《新唐书·诸帝公主传》,[11]卷83第3650—3652页太平公主为高宗李治与则天皇后所生。高宗有三女,其义阳公主和宣城公主为萧淑妃所生,太平公主为武后的独生女。因此,武后“爱之倾诸女”。史称其方额广颐,聪明能干,武后常对人说这个女儿最像自己。当年吐蕃请求与唐朝和亲,要公主下嫁。武后不愿爱女远行,就以公主已经出家当道士为由谢绝了吐蕃的请求。先嫁薛绍,薛绍死后,改嫁武攸暨。中宗即位后,很敬重这位妹妹。颇有心计的太平公主不仅很会收买人心,还和弟弟相王李旦关系密切。中宗死后,睿宗即位,太平公主因拥立之功,权倾天下。先天二年(713),以“谋逆”罪,被唐玄宗李隆基“赐死于家”。其在西市掘放生池之事仅见于唐人刘*(左饣右束)的《隋唐嘉话》。

从沙门法成和太平公主二人的情况看,虽都在西市掘放生池,时间也似乎相近(大体都在武后之时),但不可能是一回事。法成放着御史大夫的朝官不当而出家当和尚,其主要原因就是对武则天不满,且其人“声发响随,行高质直”,这种禀性也决定他不可能与同她母亲性格一样的太平公主一起开挖放生池。还有一个重要证据,就是法成掘池之际“获古石铭,云‘百年为市,而后为池’”,而太平公主掘池,“得墓铭,云‘龟言水,蓍言市’”(按:此与同文书局石印本《全唐诗》卷三十二《京西市放生池墓铭》作“龟言市,蓍言水”不同)。二者相同之处,都是掘池发现石刻,但一为“古石铭”,一为“墓铭”,并不相同,此其一;一谓“百年为市,而后为池”,一谓“龟言市,蓍言水”,亦不相同,此其二。前者为一种预言,是说此地为市百年之后将变为池,后者为占卜之辞,是说以龟所卜当为池(即水),以蓍所筮当为市。从“百年为市,而后为池”来看,“古石铭”的预言是“应验”了的;如从由市变池而言,龟卜之兆与蓍筮之卦模棱两可,都对又都不对。此种带有神秘色彩的石刻文字,虽为小说家言,但两种石刻不同,文字有别,足以说明法成所掘之池与太平公主所掘之池并不是一回事。法成所掘之池在西市西北方,而太平公主所掘之池,地点今已难详。考虑到西市在盛唐之时已很繁荣,市内必是店铺林立,寸土寸金。但从温庭筠的《乾*(左月右巽)子》知道,至窦*所在的中唐时期,西市秤行之南竟然有十多亩大的一片叫作“小海池”的“坳下潜污之地”。法成所掘的“放生池”号称“海池”,此“小海池”是否就是太平公主死后逐渐废弃的“放生池”呢?这只是一种推测,有待进一步证实。

关于放生池,名义上是蓄养捕捉的鱼类之处,实际上,从城市建设角度考虑,亦有蓄水和美化环境的功效,不可只以善举视之。尤其是法成引永安渠之水入池,其渠横贯西市,宽达30余米、深约6米,足以行船放排,进行水上运输。泽惠所及,岂止鱼类!

参考文献

[1]宋敏求《长安志》,长安县志局民国二十年重印毕沅新校正本

[2]王溥《唐会要》,中华书局1955年版

[3]李隆基撰、李林甫注《大唐六典》,三奏出版社1990年据广池本影印

[4]上海古籍出版社编《唐五代笔记小说大观》,上海古籍出版社2000年版

[5]武伯纶《古城集》,三秦出版社1987年版

[6]吴钢主编《全唐文补遗》(第三辑),三秦出版社1996年版

[7]杨鸿年《隋唐两京坊里谱》,上海古籍出版社1999年版

[8]王昶《金石萃编》,北京中国书店1985年版(据1921年扫叶山房本影印)

[9]朱士光主编《西安的历史变迁与发展》,西安出版社2003年版

[10]《[唐]律》,上海古籍出版社1984年版(据北京图书馆藏宋刻本影印)

[11]欧阳修、宋祁《新唐书》,中华书局1975年版

[12]陈遵妫著《中国天文学史》(第三册),上海人民出版社1984年版

[13]韦述《两京新记》,三秦出版社2006年版(辛德勇辑校本)

[14]杨宽《中国古代都城制度史研究》,上海古籍出版社1993年版

[15]王仲荦《隋唐五代史》,中华书局2007年版

[16]阎文儒《房山石经》,见《中国历史博物馆馆刊》(总13—14期),文物出版社1989年版

[17]姜伯勤《敦煌文书中的唐五代“行人”》,见《中国史研究》1978年第2期

[18]宿白《隋唐长安城和洛阳城》,《考古》1978年第6期

[19]刘昫等撰《旧唐书》,中华书局1975年版

[20]司马光编著、胡三省音注《资治通鉴》,上海古籍出版社1987年版(据世界书局版缩印)

[21]刘肃《大唐新语》,中华书局1984年版

[22]徐松《唐两京城坊考》,中华书局1985年版

[23]辛德勇《隋唐两京丛考》,三秦出版社2006年版

[24]韦述《西京记》,见《关中佚志辑注》(陈晓捷辑注),三秦出版社2006年版

[25]上海古籍出版社编《高僧传合集》,上海古籍出版社1991年版

历史上的大唐西市/张沛.-西安: 陕西人民出版社, 2009 ;