唐朝安西大都护府铸行的钱币

作者:黄志刚

贞观十四年(公元640年),唐朝击灭麹氏王朝高昌国,以其地设置西州;又在西突厥叶护进献的天山以北“千里之地”设立庭州;连同数年前已经归唐的伊州,唐朝已在西域取得了吐鲁番哈密盆地及对应的天山以北地区。为了加强对三州之地的统治,唐朝设立了安西都护府,其治所即设在交河城(今吐鲁番市西的交河故城)。

贞观二十二年(公元648年),唐朝平定龟兹国的叛乱,于阗和疏勒遣使归唐,塔里木盆地皆为唐朝所有。为了更有利于统治,唐朝将安西都护府由交河城迁至龟兹国的首都伊卢逻城。

显庆二年(公元657年),唐朝击灭西突厥汗国,在西突厥诸部游牧之地设置昆陵和濛池二都护府,由安西都护府节制,自于阗以西到波斯国的西突厥属国皆转归唐朝。龙朔元年(公元661年),唐朝任命王名远为吐火罗道置州县使,自于阗以西,波斯以东,凡十六国,以其王都为都督府,以其属部为州县。①“乃分置十六都督府,州八十一,县一百一十,军府一百二十六,皆隶安西都护府。”②于是,安西都护府管辖之地,南北数千里,东西万余里,包括整个西域。

长安二年(公元702年),武则天设置北庭都护府,接管天山以北地区,治所设于庭州城(今新疆吉木萨尔县北庭故城),安西都护府的辖地大为减少。

天宝十四年(公元755年)唐朝发生“安史之乱”,东京洛阳和西京长安相继陷落,唐玄宗出奔成都,其子李亨继位,是为唐肃宗,向安西、北庭征兵勤王。安西抽调精兵七千,北庭抽调精兵五千,入关平乱,西域驻军兵力渐显单薄。不久,吐蕃攻占陇右和河西,北庭、安西两大都护府与朝廷联系不通,朝廷的兵饷和衣赐断绝。西域将士奋发图强,自力更生,坚守边疆,二十年如一日。

建中二年(公元781年),安西、北庭遣使经回纥汗国入朝,终于与朝廷取得了联系。当时唐朝内乱频仍,经济困乏,无力顾及边疆危局,难以抵御吐蕃的北侵。

当年,吐蕃倾全国之力侵夺西域,安西和北庭将士坚守西边,多靠回纥的支援。《新唐书·地理志》记载:“贞元三年,吐蕃攻沙陀、回纥,北庭、安西无援,遂陷。”③贞元三年相当于公元787年。按上述记载,北庭和安西二都护府同时于贞元三年为吐蕃攻陷。但是,据《资治通鉴》记载,贞元六年(公元790年)五月,“吐蕃急攻北庭”回鹘大相颉干迦斯战败归国,北庭节度使率残众逃奔西州,北庭于是失陷于吐蕃。④拜城县克孜尔石窟223窟有“贞元十年”的汉文题记,可见安西于此年陷于吐蕃。

安西都护府一度总管西域,后虽与北庭都护分权,但其所辖天山以南,自于阗至波斯,不但境域辽阔,而且土地肥美,农业发达,工商业兴盛,对市场交易的媒介——货币的要求是十分迫切的,也是数量巨大的。唐朝以前,西域诸国皆普遍行用金钱(东罗马金币)和银钱(萨珊波斯银币),而龟兹及其周围的小国,则同时以龟兹五铢和小铜钱作为辅币,以供市场找零之用。唐朝统一西域后,西域的政治、经济自然要照大唐的风范行事。唐朝规定,万物皆以“开元通宝”铜钱计值交易,大额货物,也可用缣帛交易。于是,安西都护府设立并行使职权后,内地铸造的大量“开元通宝”钱源源不断地运至西域,同时西运的还有成千上万匹缣帛。不到二十年,开元通宝钱和缣帛完全替代了早先通用的金钱和银钱,成了西域各地的通用货币,金钱和银钱除个别窖藏或殉葬之外,皆销熔而改制为首饰或金银器了。

唐朝在西域的军政开支是如此的巨大,仅靠内地西运缣帛和开元通宝钱是不敷行用的,因此,在盛产铜、锡、铅的龟兹国驻节的安西都护府也曾铸行开元通宝铜钱,以补所需之不足。在安西都护府的治所安西城,其周围的通古斯巴斯古城,都曾发现大量的开元通宝钱,从铸造质量和铜钱成分看,显然不是内地西输,而是安西都护府自铸的。有些发现的开元通宝钱,背面有多星、多小圈带点、多小三角的花纹,这是内地从未有过的现象,可见也是安西都护府所造。考古学家从巴楚的托库孜萨来古城还曾发现过开元通宝的钱范,与建中、大历等钱的钱范一起存在,这是安西都府曾铸行过开元通宝钱的明证。

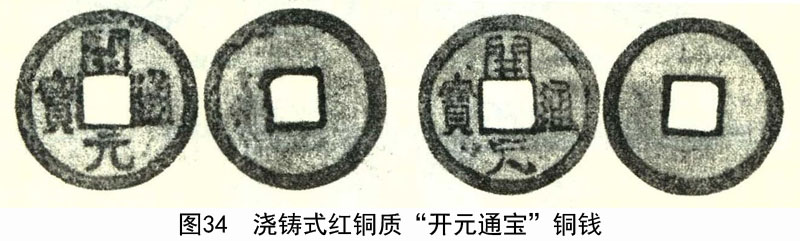

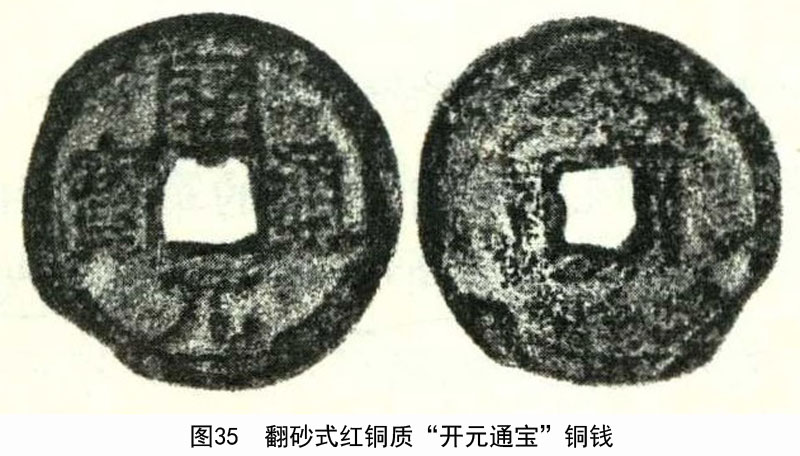

安西都护府铸行开元通宝钱的时间,大致在唐高宗咸亨元年(公元670年)之后,直至天宝十四年(公元755年)“安史之乱”发生后。这期间所铸行的开元通宝钱,其形制和厚重程度,基本与内地所铸的标准开元通宝钱相近,不同的是,安西都府所铸行的开元通宝钱,背面没有所谓唐太宗文德皇后的指甲纹,而有特制的各种花纹;一部分开元通宝的隶书意味重,另一部分的隶书意味较轻,另有一些则是纯祽的楷书,铜质或为青铜,或为红铜;青铜较多,皆为早期所铸,红铜的铸期较晚。部分钱为浇铸,钱形整齐,铭文清晰;部分钱为印模翻砂铸成,钱形不整齐,铭文不清晰,多有粘连和流铜现象。钱径在23~25毫米之间,穿径多为6毫米,重量在3.6~4克之间。

安史之乱后,唐朝曾铸行过乾元重宝当十钱、乾元重宝重轮当五十钱和乾元重宝小样钱。乾元重宝当十和小样钱在安西都护府治所周围的遗址中都有所发现。若与内地同样的钱做比较,形制相同,但钱质多为红铜。和静县戴政先生在焉耆发现当十钱,钱径28毫米,穿径6毫米,重7.9克。小样钱的钱径为21毫米,穿径5毫米,重3.5克。⑤这些安西都护府用翻砂法制作的乾元钱皆有流铜现象,字口也浅平模糊。

此后不久,吐蕃占领陇右、河西,安西都护府与朝廷的联系断绝。安西都护府是否曾自铸铜钱,铸的是什么钱,史无明文,不得而知。建中二年(公元781年),安西都护府遣使经回纥道前至长安,与朝廷取得了联系。唐朝的政令虽然重新传达至安西,但因国家多事,无力顾及西域,西域的军政费用全靠自力筹措,于是自此年至安西都护府陷没于吐蕃,安西都护府曾按朝廷颁发的钱样,自己铸行了大历元宝钱和建中通宝钱。在极端困难的最后几年(贞元元年至十年,即公元785~790年),又曾铸行大历元宝的减重变体“大”字钱和“元”字钱,建中通宝的减重变体“中”字钱。这些铜钱在库车及邻近的新和、沙雅、拜城、巴楚都有所发现,在巴楚的托库孜萨来古城遗址中还发现过大历元宝和建中通宝的钱范。更惊人的是,1992年,新和县一维吾尔族农民在通古斯巴斯古城内挖土肥田时,一次性挖出大历元宝和建中通宝3000多枚。

大历元宝,多为红铜质,少数为青铜质和铅质,钱径24毫米,穿径6毫米,重3.6克。建中通宝,多为红铜质,少数为青铜质,钱径21毫米,穿径6毫米,重3.4克。“大”字钱,钱径21毫米,穿径10毫米,重2.4克。“元”字钱,钱径20毫米,穿径9毫米,重2.2克。“大”、“元”、“中”字钱皆为红铜质,无外缘和内郭,钱体边薄中厚,铸工简单粗糙,品相极差。

①《新唐书》,卷43下,《地理志·覊縻州》。

②《旧唐书》,卷40,《地理志·河西道》。

③《新唐书》,卷40,《地理志·安西大都护府》。

④《资治通鉴》,卷233,“唐德宗贞元六年条”。

⑤颜松:《试论唐代安西守军的自铸币——乾元、大历、建中暨“元”、“大”、“中”字钱》,载《新疆钱币》,2001(1)。

丝绸之路货币研究/黄志刚主编.-乌鲁木齐: 新疆人民出版社, 2010;西域