隋唐五代西域地方政权铸行的钱币

作者:黄志刚

隋朝为时较短,除有人认为麹氏高昌王国的“高昌吉利”钱铸于隋末外,其余西域诸国未铸行钱币。盛唐时期,丝绸之路贸易兴盛,一些西域国家仿照朝廷币制,自行铸造多种钱币,或流通于本国,或投入丝绸之路贸易,先后有龟兹文开元通宝、粟特文开元通宝、突骑施钱、龟兹五铢和小铜钱、回鹘文铜钱等。现分别论述如下。

一、“高昌吉利”钱

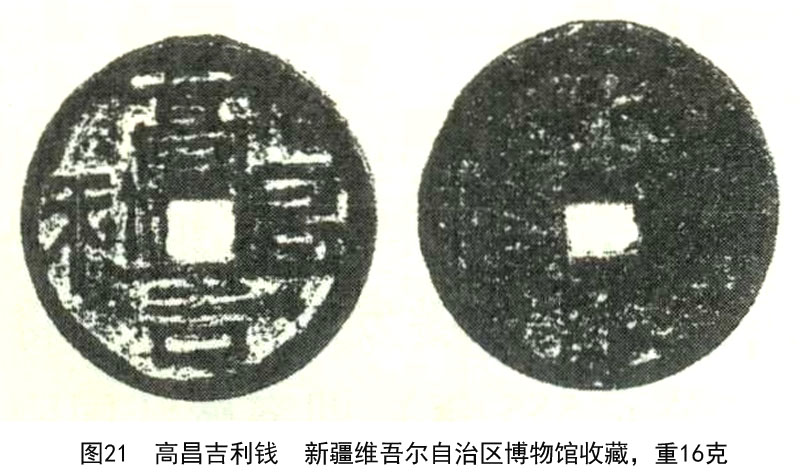

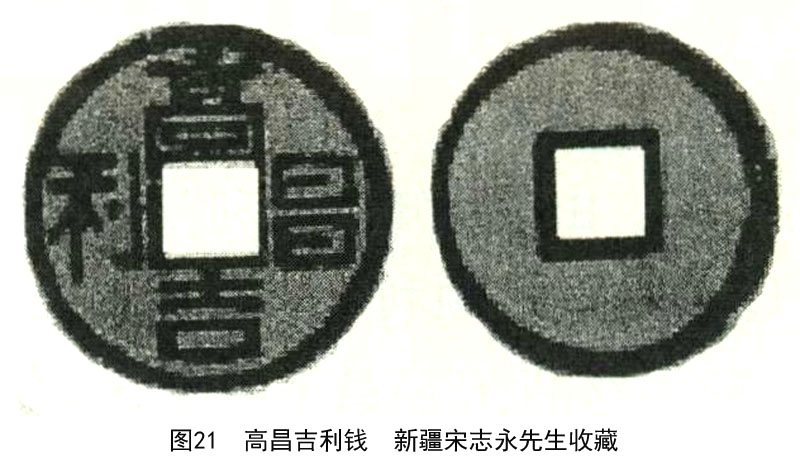

高昌吉利钱因其钱面铸有“高昌吉利”四字而得名,其钱面积大而厚实,周缘和穿孔比较平稳,铭文四字隶意浓重,不但是西域古钱中的精美者,而且在我国古代的钱币中也算得上是上品。

关于“高昌吉利”钱的具体发现过程是这样的:大概乾隆皇帝统一新疆时,即有一些爱好古钱币收藏的官吏在新疆发现和收集了此钱,带回内地,互相交流或观赏,因此乾隆和嘉庆时期的古钱币学家张叔庵即在其所著的《泉宝录》中收录了“高昌吉利”钱的拓片,并用文字介绍说:“高昌钱,光幕,钱极厚重,及高昌国所铸,未知出于何代。”19世纪末到20世纪初,不少西方和东方的探险家先后到新疆吐鲁番地区探险,他们通过发掘遗址和墓葬,或者在市场或民间搜寻和收买,得到过少量的“高昌吉利”钱,如今被保存在英国、德国和日本等国的博物馆中,也有少数保存在外国收藏家手中。例如我国旅顺博物馆中收藏的三枚“高昌吉利”钱,即是日本探险家橘瑞超等人在吐鲁番所得的一部分,另有数枚则已为日本私家所收藏。清末民初,在新疆尤其是在吐鲁番为官作宰的人,都具有相当高的文化水平。他们受外国探险家的影响,对包括“高昌吉利”钱在内的新疆文物很感兴趣,诸如新疆布政使王树楠、吐鲁番直隶厅知事王秉璋、吐鲁番巡检张清等人,也都收集过“高昌吉利”钱,他们返回内地后,所得的“高昌吉利”钱逐渐转归钱币收藏家或爱好钱币的朋友手中。民国初年散见于北京、上海和南京的“高昌吉利”钱,大多是经过这些清朝官吏之手而流入内地的。民国初年,我国涌现了一批钱币收藏家和研究家,其中方地山和丁福保二人都曾收藏有“高昌吉利”钱。丁福保在他编著的《历代古钱图说》中,即印有两枚“高昌吉利”钱的拓片,一枚光幕,定价银洋四十九元;一枚背面上方有一星,定价银洋五十元,可见那时“高昌吉利”钱的稀罕和贵重。1928年,我国考古学家黄文弼在吐鲁番居民手中购得“高昌吉利”钱一枚。新中国成立后,新疆维吾尔自治区先后考古发现和民间征集到“高昌吉利”钱二枚,其中一枚曾在展厅中长期展出。1970年10月,西安市南郊何家村发掘出两瓮唐朝“安史之乱”时期窑藏的文物,除大量金银器外,还发现了一枚“高昌吉利”钱,一同出土的还有日本铸造时间最早的银币“和同开珎”(“珎”是“寳”字的简化,此银币是日本奈良王朝公元708~715年在位的元明天皇的钱币)、萨珊波斯银币和东罗马金币,可是该窑藏的主人是一位古今中外钱币的爱好者。1973年9月,新疆维吾尔自治区博物馆和西北大学历史系考古专业共同组织发掘了吐鲁番阿斯塔那古墓群,在509号墓中出土了一枚“高昌吉利”钱,该墓出土有唐太宗贞观十六年(公元642年)纪年的墓志,可供判断“高昌吉利”钱的铸作年代作参考。2004年10月,吐鲁番地区文物局在高昌故城以南4公里的二堡乡巴达木村东发掘了一批墓葬,其中的04TBM238号墓,在一女尸的右眼上发现了一枚“高昌吉利”钱。

关于“高昌吉利”钱的铸行时间,国内外的学者众说纷纭,莫衷一是,具有代表性的是以下诸种观点:

一是高昌国说。我国清朝乾嘉时期的钱币学家张叔庵在其著作《泉宝录》中肯定它是“高昌钱”,但高昌国历经阚氏、张氏、马氏、麹氏四个王朝,长达一百八十年,究竟确切铸行于何时,张叔庵未作肯定。

二是元代高昌回鹘说。日本钱币学家奥平昌宏在其名著《东亚泉志》中说:“此钱旧谱系于古之高昌国,然其形制有元钱之风,当为元代高昌之地(在新疆镇西府之西部)之物,故今附于元钱之末。”20世纪30年代,我国钱币学家丁福保在其《历代古钱图说》第149页中,也将两枚“高昌吉利”钱的拓片附于元钱之后,并在说明中全摘《东亚泉志》此文。我国考古学家黄文弼也完全同意此说,他的看法见之于其《吐鲁番考古记》第49页关于“高昌吉利”铜钱的说明中。自从1970年西安市何家村唐朝窖藏中发现“高昌吉利”钱,1973年吐鲁番阿斯塔那有唐太宗贞观十六年墓志的第519号唐墓出土了“高昌吉利”钱后,此说不攻自破。

三是五代十国说。我国经济史学家彭信威,在其《中国货币史》第309页中说,“(‘高昌吉利’钱的)文字制作有点像刘燕的永安铜钱”,所以他推断:“年代最早只能看到五代十国,看不到南北朝和隋唐。”考古发现三次见于唐朝的墓葬和窑藏,证明此说也是错的。

四是北魏时期高昌王国说。我国的钱币学家王琳、英国的钱币学家克力勃都在论文中提出:“高昌吉利”四字为隶书,具有北魏书法风格。高昌曾接受北魏的册封,双方往来频繁。因此,“高昌吉利”钱是受北魏的影响而铸行的。①王琳和克力勃对我国的书法史研究不深,所谓隶法浓重的魏书风格,不是指北魏书法的风格,而是指三国时期曹魏碑刻的文字风格。曹魏、吴国和蜀国是楷书的发轫时期,楷书的隶意浓重,不少碑刻甚至仍以隶书刻写。到了北魏时期,楷书已相当成熟。而“高昌吉利”的书法,隶意浓重,并非受北魏书法的影响,却与唐初铸行的“开元通宝”隶意相近。

五是隋朝高昌王国说。钱币学家卢健生、邹志谅根据历史记载猜测,“高昌吉利”钱铸行于隋朝。因为大业五年(公元609年),隋炀帝亲征吐谷浑,巡狞河西,驻跸于张掖(今甘肃张掖市),高昌王麹文泰亲至张掖,朝见隋炀帝,并随行至京都长安,后又征高丽,立功受封,并娶华容公主为妻。数年后,麹伯雅归国,大力推行“汉化”政策,改变民间辫发左衽的突厥生活习俗。这些都是高昌王国的大喜事,麹伯雅因而铸作“高昌吉利”以资纪念。②卢、邹二先生所据的历史事件是真实的,但无因此而铸钱的切实记载,也没有考古资料可作佐证,仅凭主观推测作出结论,其观点自然难以令人信服。

六是唐初高昌王国说。钱币学家蒋其祥、周昆宁、陈尊祥等人根据历史文献,肯定“高昌吉利”钱铸于唐朝初年。《新唐书·西域传·高昌国》记载,贞观四年(公元630年),高昌王麹文泰亲至长安,朝见唐太宗,唐太宗赏赐给他的礼物极多。其妻隋华容公主宇文氏(按:隋华容公主原嫁高昌王麹伯雅为妻。麹伯雅死,其子麹文泰继位,按照原宗主国突厥的婚俗,续娶其父的后妻华容公主)请求加入皇家的宗籍。于是,唐太宗特赐她姓“李”,并改封她为唐朝的常乐公主。麹文泰归国后,特铸“高昌吉利”钱,用以志喜。③蒋、周、陈三位先生所据的历史事件也是真实的,但是也无因此而铸钱的切实记载,同样也无考古资料可作佐证,仅凭主观推测,所以,这种观点也值得进一步深入考证。

七是“高昌吉利”钱是西突厥可汗册封麹文泰后所铸行的纪念币。此说为钱币学家王永生提出,据《旧唐书·突厥传下》记载,“颉利发”是西突厥著名的统叶护可汗授予高昌王麹文泰的称号。统叶护可汗和麹文泰生活在同一时期,《大慈恩寺三藏法师传》记载,麹文泰曾为玄奘西行印度写信求统叶护可汗提供帮助,信中说:“法师者是奴弟,欲求法于婆罗门国,愿可汗怜师如怜奴,仍请敕以西诸国给邬落马递送出境。”玄奘与统叶护可汗见面后,“更引汉使及高昌使人入,通国书及信物,可汗自目之甚悦,令使者坐。”几天后,“可汗仍令军中访解汉语及诸国音者,遂得年少,曾到长安数年,通解汉语,即封为摩拙达官,作诸国书,令摩拙送法师到迦毕试国。又施绯绫法服一袭,绢五十匹,与群臣送十余里。”联系这件事,似乎可以认为统叶护可汗在接待过玄奘后,按突厥的习惯授予麹文泰“颉利发”即王的称号。麹文泰为纪念此事而特意铸造了高昌吉利钱币。④按王永生先生的推测,玄奘是贞观三年(公元629年)西行至统叶护可汗牙帐的,玄奘继续西行后,统叶护可汗封高昌王麹文泰为“颉利发”,则麹文泰铸“高昌吉利”钱以作纪念,必在贞观四年(公元630年)或以后。但是,王先生也是用“似乎可以认为”的词语进行推测的,史无明文,并不可靠。又“颉利发”在发音和含义上,都与“吉利”不类。“颉利发”的突厥语原音为ilteber,汉音异译又作“俟利发”、“俟利伐”、“希利发”。它由两个词汇组成,一是il,意为“国家”、“部族”;另一为ber,南北朝时汉字音译为“匐勒”,公元5世纪末的高车王阿伏至罗号称“侯类匐勒”,其突厥语原音作hulug ber,汉语意译为“大天子”,⑤可知ber有“皇”或“王”的含义。二词中间的“te”为附加成分,音、意同于汉字之“的”。因此,“颉利发”的汉语意译为“国王”,“颉”字古音读xī(希)、xié(颉)、矣(俟的古音、作yí)。突厥语“颉利”(即il),汉语音译又作“伊利”、“意利”、“伊离”、“一利”,可见“颉”字多读“一、伊、意”音,没有一例是读“吉”的。由此可知,“颉利”决不等同于“吉利”,“颉利”与“发”组合,才能译为“国王”、单独的“颉利”一词,决不能译“国王”。据吐鲁番发现的《宁朔将军麹斌造寺碑》记载,早在高昌王国建昌元年乙亥岁(公元555年),即突厥汗国刚刚建立后的第三年,突厥征服高昌,木杆可汗将女儿嫁给高昌王麹宝茂之子麹乾固为妻,并赠予麹宝茂突厥官号“(肆)利多浮跌无亥*(上夕下巾)(肆)利发”,*(上夕下巾)(肆)利发为“颉利发”的同音异译。⑥高昌国若要为此纪念,则“高昌吉利”钱必应铸于此年。此后麹宝茂死,麹乾固继位为王;麹乾固死,麹伯雅继位为王;麹伯雅死,麹文泰继位为王,突厥汗国或西突厥汗国可汗相继循例赠予突厥官号“俟利发”或“颉利发”。如果高昌王国要为纪念此事而造币,则“高昌吉利”应该早已铸造过数次了,决无玄奘离开统叶护可汗牙帐后,统叶护可汗始赠麹文泰突厥官号颉利发的道理。因此,王永生先生的观点是有问题的。

最近,钱伯泉先生在《新疆钱币》发表了《从吐鲁番出土文书看“高昌吉利”的铸作时间和钱币性质》一文,回顾高昌王国早期是使用毯、行緤(通行的緤布,即棉布)等实物货币的,高昌王麹坚章和年间(公元531~548年)才改行用金钱(东罗马金币)和银钱(萨珊波斯银币)。直至唐高宗统一西域后的数年,麟德二年(公元665年),原高昌王国所在地的唐朝西州才开始出现“开元通宝”铜钱。在公元531~665年之间的一百三十年时间中,高昌地区一直以银钱为基价货币。但是,从吐鲁番出土文书中可以找到根据,自麹文泰延寿七年(公元630年)至延寿十五年(公元637年),高昌在通用银钱的同时,还通用“孔钱”(方孔大铜钱)和铜钱,钱先生列举了三件这样的文书,它们是吐鲁番阿斯塔那117号墓出土的《某人买葡萄园契》;吐鲁番阿斯塔那15号墓出土的《高昌延寿十二至十五年(公元635~638年)康保谦入驿马粟及诸色钱麦条记》;吐鲁番阿斯塔那302号墓出土的《高昌延寿十四年(公元637年)四月参军海相等五人入辛卯岁钱条记》。钱先生通过认真分析和考证,说明文书中提到的“孔钱”和“铜钱”,即是高昌王麹文泰为了纪念他和妻子华容公主宇文氏,在贞观四年和贞观五年(公元630年和公元631年)受到唐太宗各种优待而铸造通行的喜庆纪念币,其初铸的时间应在贞观六年,相当于麹文泰延寿七年,即公元630年左右。

关于“高昌吉利”钱的性质问题,钱币收藏界和研究界的意见分歧也较大,有人说它是吉祥喜庆的纪念钱,用于赏赐和馈赠;也有人说它既是吉祥喜庆的纪念钱,也是实际流通行用钱,二者至今未能认同和统一。

面世的“高昌吉利”钱,多为铜质,也有少量银质钱被发现。可见铸造“高昌吉利”钱时,一定有铜有银,二者同时铸造。高昌国灭亡后,银质钱多被改铸为银首饰了,所以留存极少;铜质的“高昌吉利”钱则多被改制为日常生活使用的铜器,因而存世也不多。在中国古代历史上,赏赐和馈赠金钱和银钱的事实是有的,赏赐和馈赠没有实际价值的几枚铜币,是绝对没有的,因为这种举动既毫无意义,又实在太寒酸了。可见“高昌吉利”钱应当是实际流通行用钱。

据专家、学者估计,现在收藏和保存在国内外博物馆、考古所和收藏家手中的“高昌吉利”真品钱,总数在100枚以上。在这上百枚的“高昌吉利”钱中,多数“大而厚重,肉好郭圆,制作精整”,但也有少数制作粗糙,小而轻薄,分量不足。其中大型厚重者,钱面直径达27.3毫米,厚达5毫米,重16克,这应当是初铸的标准币,恰好是1德拉克马,即4克的4倍;小而轻薄者,钱面直径仅23毫米,厚度不详,重仅7.1克,现藏上海博物馆,此钱无疑是后铸减重币。所有的“高昌吉利”钱,钱面铭文多有差别,边缘多不整齐,一些钱背铸造有花纹(如上海博物馆所藏者,钱背四解有三角形中带点的花纹)或星月(如《历代古钱图说》所载的一品,背面穿上有一较大的星点),形制多有不同,可见“高昌吉利”钱并非同时同模所铸,翻制改作的次数一定不少,而且日益粗劣轻小,这是中国历史上铸造流通行用钱的一般规律,也可说明“高昌吉利”钱是一种流通行用钱。凡是用来赏赐和馈赠的纪念钱,必以金银为质,一模铸之,分量充足,形制美观,存世的“高昌吉利”钱不具备这种条件,所以决非用以赏赐和馈赠的高档纪念钱。

二、龟兹文“开元通宝”钱

2008年夏,钱伯泉先生得到两枚龟兹文“开元通宝”钱,照片中的龟兹文“开元通宝”钱,为其中的一枚。正面为汉文“开元通宝”四字,其中的“开”字铸作“两户夹一井”,隶味较浓;“元”字右折钩;“通”字的“甬”部分则似篆书,走之部分上为三撇小点;“宝”字上的“宀”,下的“贝”,隶意也特浓,通观四字很有特色,为唐“开元通宝”钱之少有的。背面对应“开”字,铸有龟兹文字母“**”,对应“元”字,铸有龟兹文字母“*”,对应“通”字,铸有龟兹文字母“*”;对应“宝”字下部,铸有“*”字母。钱先生认为:“此钱出土于唐代的龟兹国境,必为龟兹国所铸行的“开元通宝”钱,故大胆推测此钱背面的龟兹文‘******’,应是‘kurci’,即‘龟兹’、‘屈支’,标明此钱为其国所铸行。”当然,这个观点很可能是错误的,正确的释读还有待于国内外懂得龟兹语和龟兹文的专家来做。另一枚龟兹文“开元通宝”铜钱,与这一枚形制有所不同,其中正面的“开元通宝”四字,字形较小,没有占满位置,隶意不浓,尤其“开”、“宝”二字,更像是楷书;龟兹文和汉文对应的位置,两者也有逆时针90°的差角。可见这两枚龟兹文“开元通宝”钱出自两个不同的钱范,为两种不同的片式。龟兹文开元通宝钱的钱径为24毫米,穿径为6毫米,有外郭和内郭,重4~4.2克,文字清晰,钱形整齐。

三、粟特文“开元通宝”及粟特文方孔圆钱

粟特人聚居的地区,在今中亚阿姆河与锡尔河之间的泽拉夫善河流域,原属大月氏贵霜王朝。嚈哒击灭贵霜王朝,对粟特地区采取比较宽松的统治政策,于是粟特地区逐渐分离为九国,它们分别是康国、安国、曹国、史国、石国、米国、何国、火寻、戊地。对唐朝而言,诸国之人多以国名为姓氏,史称“粟特九姓胡”。突厥强盛,击灭嚈哒后,粟特九姓诸国皆归属于西突厥汗国。显庆二年(公元657年),唐朝击灭西突厥汗国,粟特九姓诸胡国转归唐朝所有。龙朔元年(公元661年),唐高宗派遣王名远出使西域,设置府、州、县、折冲府,派任唐官,在粟特九姓诸国即设有月氏都督府和写凤都督府,其下又设有粟特州和粟弋州等加以监管,归安西大都护府节制。从此,唐朝的政策和法令远达粟特九姓胡诸国。

粟特九姓胡具有悠久的历史和高度发达的文化,粟特文是中亚各地广泛使用的一种文字。由于该地处于丝绸之路西段的枢纽,自古农业和商业都十分发达,本地和东西方的贸易活动也十分繁盛。早年,该地普遍流通和使用金钱(东罗马金币)和银钱(萨珊波斯银币)为交易媒介——货币。诸国归唐以后,按照唐朝颁发的命令,也开始铸造以“开元通宝”钱为标准的粟特文开元通宝钱,其大小厚薄及形制与内地铸造者完全相同,只不过背面铸有或多或少的粟特文;后来更铸造正背两面都是粟特文,而形制则为中国历史上传统的圆形方孔钱。随着时间的推移,粟特文开元通宝钱日渐出现偷工减料的现象,以致后来钱的正面下方只存一个“元”字,用以象征性地指代“开元通宝”四字,其余方位和背面则皆铸粟特文或国家与地区的符号,重量仅有原来粟特文开元通宝的一半,甚至三分之一。

由于粟特地区主要在今乌兹别克斯坦(这里是苏联的一个加盟共和国),所以粟特文开元通宝及粟特文圆形方孔铜钱的绝大部分,皆出土于乌兹别克斯坦,而对此钱有比较深刻的研究者也都是苏联的学者。新疆远离乌兹别克斯坦,虽有此类钱币发现,但却很少,可见其稀罕的程度。

苏联著名的钱币学家O.N.斯米尔诺娃对粟特文铜钱研究很是深刻,她审察了所能见到的此类钱币,编著了一册《粟特钱币目录》名著,我们可将粟特文铜钱分作以下三种版式:

(1)正面铸有汉文“开元通宝”四字,背面左侧似为粟特文记值“*”(ybyn),即“一文”,右侧为国家或地区符号“*”;或背面无粟特文记值词汇,左侧只有国家或地区符号“*”,钱径为24毫米,孔径为6毫米,重4~4.5克。

(2)正面为一圈粟特文,似为康国国王的名号,背面左侧为符号“*”,右侧为符号“*”。钱径28毫米,孔径9毫米,重达6克;另一种钱正面也为一圈粟特文,似为布哈拉(即安国)国王的名号,背面左侧为一龟兹文字母“*”,右侧为符号“*”。此钱直径为24毫米,孔径为6毫米,重4克。还有一种钱的正面左右两个粟特文单词“*”(alibulki)、“*”(ilabi),不知何意。背文左侧为符号“*”,右侧为符号“*”,穿上为符号“*”,穿下为龟兹文“〇”。钱径为20毫米,孔径为5毫米,重4克。在这些粟特文钱币中,出现了龟兹五铢钱上的龟兹文字母“*”(即“*”)和“〇”,这就使我们产生怀疑,龟兹五铢钱上的文字不是龟兹文,或许是古波斯文的变体字母,所以它同时出现于古粟特文铜钱上。

(3)这是一种大大减重的钱,正面穿上是一个符号“*”,穿下是一汉字“元”,表示它也是开元通宝钱,穿左和穿右都是“**”,不知是符号,还是某种文字。背面穿左为三瓣花形,穿右为四瓣花形。钱径17毫米,孔径5毫米,重1.8克。另有一种钱,正面穿左有一“*”的符号,其余位置上为三个粟特文单词,背面则为一圈四个粟特文单词,钱径为20毫米,穿径为5毫米,重2.2克。

凡是厚重的粟特文开元通宝钱或粟特文圆形方孔钱,必铸行于唐朝统一西域后的前期。凡是轻小的粟特文“元”字钱或粟特文圆形方孔钱,必铸行唐朝中期,即唐玄宗开元后期和天宝年间,相当于公元730~750年左右,当时大食国(阿拉伯伊斯兰教帝国)不断反复侵略粟特九姓诸国,诸国的政治经济困扰不堪,所以铸造的铜钱日益轻小。

四、突骑施铜钱

突骑施原为突厥别部,属西突厥汗国管辖,其部游牧于碎叶域(今吉尔吉斯斯坦东部伊塞克湖以西的托克马克)周围。唐灭西突厥汗国,在西突厥诸部游牧之地设昆陵都护府和濛池都护府,封阿史那弥射为兴昔亡可汗,任之为昆陵都护;封阿史那步真为继往绝可汗,任之为濛池都护,突骑施归属濛池都护府管辖。西突厥二可汗内讧不断,失败者总是率领部众进入关内,留在西域的人众渐少,而突骑施则乘机兴旺发达起来,一些不愿追随西突厥二可汗内迁的突厥部众,反而投归突骑施,寻求庇护。武则天圣历二年(公元699年),阿史那步真之子斛瑟罗被任为西突厥十姓可汗兼平西军大统管,镇抚西突厥十姓部落,斛瑟罗施政贪婪残暴,除本部亲信外,对其余突厥部落和突骑施压迫和剥削甚重,西突厥余部不服,多投归突骑施;突骑施首领乌质勒英武大度,宽待西突厥属部,督励突骑施本部,结果势力大盛,与斛塞罗公开对抗。斛塞罗不敌,率本部人众六七万东归内地。西突厥地区无主,于是乌质勒乃创立突骑施汗国,以碎叶城为大牙帐(大政治中心),伊犁河畔的弓月城(今新疆伊宁市一带)为小牙帐(小政治中心)。分部众为二十都督,每都督有骑兵七千。神龙二年(公元706年),乌质勒遣使入唐,唐中宗册封他为“怀德郡王”。乌质勒死,其子婆葛继位,唐玄宗册封他为十四姓突厥和突骑施可汗。不久,东突厥默啜可汗率兵击破突骑施汗国,擒杀婆葛,突骑施诸部逃散。车鼻施啜苏禄收集突骑施各部,自立为可汗,抚循下属,突骑施中兴,有骑兵三十万。苏禄遣使进贡,唐玄宗册封他为“忠顺可汗”。唐朝令苏禄抗御大食(阿拉伯伊斯兰教帝国)的东侵,保护粟特九姓诸胡国,多立战功,粟九姓胡国皆颇依重苏禄。此后,娑葛所部的黄姓突骑施渐强,与苏禄所部的黑姓突骑施多有争执,苏禄的权威不断减退。苏禄晚年,娶吐蕃和突厥二公主为妻,加上唐朝下嫁的金河公主,三妻并存,诸子分立,用度浩繁,不得不加强对国人的压榨,于是国力衰弱,经济萧条,突骑施汗国开始走上末路。开元二十六年(公元738年),黄、黑二姓突骑施合力起兵反抗,袭杀苏禄,各立可汗,不服唐朝管辖。唐朝派兵生擒黑姓吐火仙可汗,击杀黄姓尔微可汗,将二姓突骑施部大批内迁。此后,残留的两姓突骑施仍不断争斗。至德元年(公元757年),游牧于东部天山的葛逻禄人不服回纥汗国的管辖,迁徙至突骑施汗国之地,征服黄黑二姓突骑施,突骑施汗国灭亡。⑦

突骑施汗国地处中亚北部,总控丝绸之路最重要的“碎叶道”和“安西碎叶道”,其国境内拥有弓月、碎叶、怛逻斯等人户众多、商业兴盛的大城,境内又多从商的粟特九姓胡人,因此,其国不但东西方贸易交流十分繁荣,境内各大小城镇的商品市场也很发达,所以,除通用西方的金钱和银钱、兼用唐朝的丝绸为实物货币外,在对外贸易和内部市场的买卖中,迫切要求有一种本国的低值钱币以作交易媒介,于是突骑施铜钱应运而生。

因为突骑施汗国的大部分疆域在今吉尔吉斯斯坦和哈萨克斯坦东南部,所以突骑施钱,尤其是突骑施小铜钱,绝大多数都出土于这两个国家。在中国新疆,只有零星的发现,为数不多。最早获得此钱的人,是受雇于俄国参谋本部的芬兰人马达汉(C.G.manderhein),他于1906~1908年在中国新疆活动时,在和阗收到了两枚突骑施钱。此后不久,日本探险家橘瑞超等人在新疆各地探险时,也曾获得此钱数枚,为日本钱币研究家奥平昌宏所知,并在其名著《东亚泉志》中作了介绍。该书引用古文字学家缪勒的观点:“此钱面所鐫之字为回鹘文,系突骑施可汗及可汗名。”首先肯定此钱为突骑施钱。⑧1928年,我国著名考古学家黄文弼在塔里木盆地进行考古工作时,在库车收到一枚突骑施钱,他在《塔里木盆地考古记》中说:“突骑施铜钱,青铜质。我在库车收集。据本地农民云,出库车色当沁附近。圆径2.4厘米,孔径七毫米,重5.6公分。内外有周郭,正面鐫民族古文字,背面类似一蛇文。据《东亚泉志》卷九附载——‘突骑施钱币’,形式文字与此钱相同,必为同一品种。据《东亚泉志》引F.W.Müller语,谓:‘面所鐫之字为回鹘文,俱突骑施可汗及可汗名字。’(卷九,页五十)但究为何人所铸,尚须进一步研究。”⑨此后,苏联的考古学家和钱币研究家A.伯恩斯坦、O.N.斯米尔诺娃,在碎叶城和怛逻斯城的遗址中发现了大量的突骑施铜钱,他们都撰写了论文和专著,向全世界公布了他们的研究成果。我国的伊犁河上游地区是突骑施汗国的东部,弓月城(今伊宁市一带)是突骑施汗国小牙帐(相当于小首都)所在,但是至今都未发现过突骑施钱,这是一个费解的谜案。而在此外的天山南北各地,却有零星的突骑施钱发现,前文已经介绍了几个事实。比较多的发现,则是改革开放以后在钱币古玩市场上出现的。20世纪80年代末,在乌鲁木齐的钱币古玩市场上即能偶尔见到突骑施钱。进入90年代,钱币古玩市场日益兴旺,见到突骑施钱的机会也多了起来。这些突骑施钱都为大钱,不是突骑施小钱,大多是在北庭故城或周围的唐朝古城或周围遗址发现的。综上所述,国内收藏界约持有突骑施大钱40枚左右。

根据钱币的大小、轻重和铭文的多少,突骑施钱大致可分以下几种类型:

(1)突骑施大铜钱。形制完全仿照唐初的开元通宝钱,圆形方孔,浇铸而成。正面鐫有粟特文一圈,转写为Türgis khan bir pny,汉语意译为“突骑施可汗,一文。”背面为一弓弦纹,形似半圆,约占钱面一小半。钱径24毫米,孔径6毫米,重4.5克。此钱形制和重量完全仿自唐初的“开元通宝”铜钱,为粟特人给突骑施汗国拟写的钱文。

(2)突骑施中号铜钱。正面铸有“Turgis khan bir pny”,汉语意译为“突骑施可汗,一文”;背面穿上和穿左为一弓弦纹,穿下铸有一汉字“元”字,为“开元通宝”的简写。穿右为一符号“*”。钱径22毫米,孔径5毫米,重3.8克,其形制仿自粟特文简化开元通宝钱。此钱只见于碎叶城和怛逻斯城出土的突骑施钱中,为数很少,中国境内未见此钱。

(3)突骑施小铜钱。种类较多,重量不一,其中较大而较重的一式,正面为粟特文“Türgis khan bir pny”,汉文意译为“突骑施可汗,一文”。背面三方为粟特文“Turgis khan”,其汉文意译为“突骑施可汗”,另一方位铸有符号“*”,圆形方孔,有郭有穿。钱径20毫米,穿径5毫米,重2.8克。另有一些突骑施小铜钱,较小而轻薄,重量为2.2~2.6克。正面的铭文与上例突骑施小钱相同,背面的粟特文也相同,但另一方的符号十分鲜明地铸作“*”或“*”。

关于突骑施铜钱的铸作时间,钱币研究家们的观点也不一致。德国学者F.W.缪勒最后将突骑施正面的钱文释为“Turgysh ghaghan bay bagha”,汉文意译为“突骑施可汗匐莫贺”,认为此“匐莫贺”即突骑施汗国后期黄姓首领莫贺达干,这些突骑施大小铜钱都铸于他统治突骑施汗国之时。但是,多数学者诸如我国的黄文弼、蒋其祥、卢健生、周延龄、任拴英,苏联学者W.W.拉德洛夫、O.N.斯米尔诺娃等,都认为突骑施钱铸行于苏禄执政突骑施汗国之时。我们认为,乌质勒草创突骑施汗国,其子娑葛在位的时间又短,他们二人不可能铸行突骑施钱。而苏禄自开元五年(公717年)自立为可汗,至开元二十六年(公元738年)为部属所杀,一共统治突骑施汗国二十二年,而且在其统治的大部分时间突骑施汗国处于鼎盛时期,因此,凡是厚重的突骑施大钱,必铸于苏禄统治的前期和中期。苏禄统治晚期,国力有所削弱,经济有所衰退,突骑施小铜钱则必铸行于他统治的后期。

五、回纥“日月光金”钱和回鹘文铜钱

回鹘古称回纥,是今形成维吾尔族的族源之一。早在东晋十六国时期(公元317~420年),回纥人即游牧于蒙古高原的北部。唐玄宗天宝三年(公元744年),回纥统一蒙古高原,建立了回纥汗国。公元9世纪初,回鹘统一西域,驻以重兵,设官治理。唐文宗开成四年(公元840年),蒙古高原的回鹘汗国本土为黠戛斯人所攻灭,回鹘部落四散奔逃,天山南北的回鹘汗国领土也被吐蕃攻占。唐懿宗咸通七年(公元866年),北庭回鹘大首领仆固俊逐走吐蕃,收复北庭(今新疆吉木萨尔县北庭故城周围)、西州(今吐鲁番盆地)、轮台(今乌鲁木齐周围)、清镇(今新疆玛纳斯县一带),创建了西州回鹘国,因其国都在高昌城(今吐鲁番市东的高昌故城),历史上又称之为“高昌回鹘国”。公元1036年,甘州回鹘国被西夏攻灭,其可汗夜落纥氏子弟率众西奔西州回鹘国,阿跌氏出身的西州回鹘可汗因西逃的甘州回鹘可汗子弟是回鹘汗族药罗葛氏的嫡系子孙,便将女儿嫁给他为妻,并将可汗的宝座禅让给他,自己退居国相的位置。这位甘州可汗子弟不敢自称为西州回鹘可汗,将称号改为低一级的“亦都护”,其子孙相继统治西州回鹘国一百七十余年。公元1209年,高昌回鹘亦都护巴而术阿尔忒的斤投归成吉思汗的大蒙古国,其国其族被改称为“畏兀儿”。西州回鹘国历经唐朝、五代、宋朝,共存在三百五十年左右。

(一)“日月光金”钱

早在回纥汗国建立后不久,在唐朝的影响下,回纥人即曾铸造过“日月光金”钱,其钱背为古代民族的文字。此钱的发现经过是这样的:

此钱的两件拓片始见于《中国历代货币大系》第三卷,拓片的编号为2280、2281。刊布者采用我国货币史专家彭信威先生的观点,认为它们都是吐蕃钱,甚至考订它们是吐蕃统治者向唐朝进献的贡品钱。彭信威先生的观点形成和发表于20世纪60年代,可见彭信威先生很早就亲眼见到过此钱,《中国历代货币大系》所收的拓片,也必拓之于原钱,可见那时至少已存在3枚“日月光金”钱。

1979~1980年,中国社会科学院考古研究所对新疆吉木萨尔县北庭故城以西700多米的高昌回鹘佛寺遗址进行了发掘和清理,在东部佛龛外的堆积物中,掘得“日月光金”钱1枚,该钱直径25毫米,穿径5.5毫米,重6克。因发掘者不认背面的古民族文字,刊布者未说明此钱的归属和性质。⑩其发掘报告发表于1990年,此事迟至该年始为世人所知。

1987年,内蒙古的考古工作者在和林格尔县北十一公里处的唐单于都护府故址上,发现了1枚“日月光金”钱,该钱呈黑色,钱径为26.5毫米,穿径为5.5毫米,重6.8克,比北庭故城发现的要略为厚重,其制作时间也应较早。关于此钱的出土情况及其有关研究,杨鲁安先生于1994年撰写了《内蒙古新出西域钱探微》一文,作了详细论述。(11)

近年更有令人兴奋的消息,美国和蒙古国的联合考古队在回鹘汗国的牙帐(都城),今蒙古高原中部的哈剌和林,发掘出土的“日月光金”钱多达20余枚,从而引起了国际钱币学界的广泛关注。此外,蒙古国境内还发现1枚边缘为齿轮形式的“日月光金”钱,属于后加工改造品,归私人所收藏,可见“日月光金”钱的铸造地,应该在哈剌和林的古遗址地。

2005年文物出版社出版的朱新茂先生的著作《西魏隋唐五代十国货币图说》一书中,对5枚“日月光金”钱的传世品(拓本编号为2303~2307号)的重量和相关数据作了详细的介绍。(12)

据林梅村先生介绍,上海博物馆收藏了1枚“日月光金”钱的传世品,另有3枚为上海的钱币收藏家所收藏,内蒙古的钱币收藏家也收藏了2枚“日月光金”钱。(13)

据专家不完全统计,目前国内外收藏家手中(含新疆藏家及爱好者)有“日月光金”钱约38枚。

关于“日月光金”钱的归属,现有两种不同的说法;一是以彭信威先生为代表的“吐蕃钱”说;二是以杨富学、努尔兰·肯加哈米提等先生为代表的“回鹘钱”说。近年通过研究和讨论,认为它是吐蕃钱的观点已被摒弃,认为它是回鹘钱的观点已被学术界所接受。

早年,杨富学先生发表了《“日月光金”钱与回鹘摩尼教》一文。他在该文中首先提出:“从钱拓看,背面的民族文字应为古回鹘文,惜钱文漫漶,且为变体,笔者又无缘亲睹实物,尚难识读其内容。笔者反复琢磨,觉得其内容与面文似乎是对应的,即:日—kun、月—ai、光—yarug、金—altun。但这个解释尚难令人满意。因为猜测的成分显得过重了些。”接着,杨富学先生详尽地论述了“日月光金”四字与回鹘王室对日、月、光明之崇拜及其崇信的摩尼教有关日、月、光明的宗教理论。他在文章中说:“在摩尼教中,最高的主神是大明尊。他为了拯救世界和人类的灵魂,派出第三使,要其使已解脱的光明分子——灵魂在朔月中经过‘光耀柱’升入月宫,再在望月中由月宫进入日宫,由此进入‘新乐园’。根据日、月宫作为运输工具的职能,它们又被称作‘舟船’或‘车乘’。那里又像据点,众拯救之神的宝座多设于那里,如第三使、生命母、净风等居于月宫,而明使耶苏、惠明使和新乐园的主人则寄寓月宫。摩尼教甚至公开宣称,王者‘犹如良日,诸明中最;亦如满月,众星中尊’。摩尼教的这一理论非常符合回鹘统治者的需要,对自喻为摩尼之后裔的回鹘汗室影响甚巨,回鹘可汗的名号中就不时透露出其对日、月、光明顶礼膜拜的信息。”在后面的文字中,杨富学先生列举了两个带有日神、月神和光明神的回鹘可汗称号,最后得出结论:“不管是从钱币背面文字的形态看,还是从其出土地,甚或面文‘日月光金’的含义去观察,我们都可看出,本文所论的钱币本非吐蕃钱,而是一种传世甚稀的回鹘钱”,“不过,这种钱币似乎不用于流通,有可能是一种纪念币,也可能是一种压胜钱。”(14)杨富学先生认为“日月光金”钱背面的文字是古回鹘文,这个观点虽不完全正确,但他用回鹘文来对应正面的“日月光金”四字,这个猜测是对的。他认为,“日月光金”不是吐蕃钱,而是传世甚稀的回鹘钱,不用于流通,可能是一种纪念币或压胜钱的结论也是基本正确的。

《中国钱币》2007年第1期发表的努尔兰·肯加哈买提先生的《日月光金钱胡书考》一文,将此钱的研究推进至一个新高度。努尔兰·肯加哈买提先生首先肯定:“从九姓回鹘可汗碑可知,840年回鹘人西迁中亚以前使用汉文、粟特文和突厥鲁尼文三种文字,而日月光金钱币上的胡书最接近突厥鲁尼文。由于采用草书形式,与我们通常所见直体形式的鲁尼文不太一样,所以研究者一直不知这种胡书究竟属于哪一种文字,更无法断定其语言种类。”他力拨云雾,正确指出日月光金钱背面的文字为突厥鲁尼文,是回鹘汗国时期回鹘人使用的文字之一。接着,他论述了这种草体突厥鲁尼文的解读方法。然后他对背面的突厥鲁尼文进行了考释:(1)yur(太阳)。突厥语的太阳作kun,但“日月光金”钱上的此词作yur,这是从古波斯语摩尼教圣语之一的婆罗钵语词xwr(太阳)借入的词汇。(2)sükür(金星)。这也是一个外来语借词,来自梵语sükür(金星),1902年吐鲁番出土的回鹘摩尼教有关七大行星的文书中,即有sükür金星。摩尼教的理论吸取有佛教的因素,所以摩尼教宗教术语中多有佛教梵语词汇,七大行星的名称都是来自佛教梵语的借词。(3)jarug(光明)。这是一个古突厥语词,回鹘人讲的是标准的突厥语,因此回鹘语“光明”一词也作jarug。(4)may(月)。古今突厥语都称“月亮”、“月份”为ai,而在此钱上,与此词对应的汉钱名是“月”,可知may(月)不是突厥语。属东伊朗语支的粟特语称“月亮”为m'y。斯坦因在敦煌发现的突厥鲁尼文残卷中即出现了“月”一词,正写作may。(5)jama或jarma=jarmag(铜钱)。除了上面释读的四个词外,胡书部分尚剩两个字母,“它们应该从左向右读作jama,大概是突厥文jarmag的缩写”。最后他得出结论:“从突厥鲁尼文草书字体看,笔者认为日月光金钱无疑铸造于10世纪之前。”同时他又引用并同意林梅村先生的观点:“林梅村教授认为,回鹘人信仰摩尼教的历史长达二百年,从公元8世纪中叶牟羽可汗入教,一直到公元10世纪初回鹘人改奉佛教。他指出,‘日月光金’钱大概产生于回鹘保义可汗时(公元808~821年)。”(15)

钱伯泉先生认为,“日月光金”钱为回纥汗国早期,牟羽可汗(又作“登里可汗”)助唐平乱,信仰摩尼教后,受唐朝开元通宝钱和摩尼教义的影响而铸造的铜钱,其铸造地点即在回鹘汗国牙帐所在的回鹘汗城,其故址在今蒙古国中部的哈剌和林附近。从形制、重量及发现数量来看,“日月光金”钱应当是实用流通币,只有其中一枚边缘为鼓凸的连珠纹、钱体周缘又突出八粒圆珠的“日月光金”钱,属于摩尼教徒的供养钱,可用线绳穿挂于项上或胸前,犹如基督徒穿挂耶稣殉难的十字架一样。

(二)回鹘文铜钱

回鹘西迁,建立西州回鹘国后,对外奉行和平外交政策,对内发展农业、手工业和商业,因此,西州回鹘国呈现一派美好的景象。安定的社会,发达的经济,兴旺的市场,频繁的商品交易,必须有方便适宜的钱币来做中介。为此,西州回鹘国先后铸造和发行过两种铜钱,一种为正面和背面皆有回鹘文,俗称“双面回鹘文铜钱”;另一种正面有回鹘文,背面光幕,俗称“单面回鹘文铜钱”。这两种铜钱的式样采用了中国铜钱的传统形制:圆形方孔,外有外缘,内有内郭。

有的研究者曾遍检改革开放以前出版的古今中外钱谱、古钱币辞典、古钱币研究专著,均未见有古回鹘文铜钱的拓片或照片著录。可知此钱一直不曾在国内外露面,始终未引起国内外古钱币收藏家和研究者的注意。

发现和出土回鹘文铜钱并被爱好者收藏和研究者重视,是改革开放以后的事。20世纪80年代后期,在乌鲁木齐黄河路的立交桥下自发形成了一个邮币古玩市场,在该市场始见有人持回鹘文铜钱在议论和交易。进入20世纪90年代,乌鲁木齐市的邮币古玩市场搬到西大桥下,市面更为兴旺繁荣,回鹘文铜钱在这里出现的几率也迅速增多。根据专家不完全统计,改革开放以来,国内外约有近100枚。这些回鹘文铜钱大多发现于新疆吉木萨尔县的北庭故城,只有少数发现于吐鲁番地区的高昌故城。

双面回鹘文铜钱直径24毫米,重3克。铜钱的正面和背面皆有铭文。正面铭文分布于穿孔的上下左右,其下方由两个词组成,一个作“*”,转写为kul,汉语音译为“阙”,意译为“大”或“总”;另一个作“*”,转写为bilga,汉语音译为“毗伽”,意译为“智慧”或“聪明”。其上方也由两个词组成,一个是“*”,转写bogur,汉语音译为“卜古”,意译为“神圣”;另一个作“*”,转写作uygur,汉语音译作“回鹘”,意译也作“回鹘”。其右方为一个词,字形作“*”,转写为tangri,汉语音译为“腾格里”,意译为“天”。其左方也为一个词,字形作“*”,转写作qahan,汉语音译作“可汗”,意译为“皇帝”或“王”。所有单词组合成一句完整的回鹘语:kul bilga bogur uygur tangriqahan,译成汉语,意为“大智大圣的回鹘天可汗”。双面回鹘文铜钱的背面铭文分布于穿孔的左右两方,其左方由两个词组成,一个是“*”,回鹘文的转写作Bun。回鹘文字母b、f有时可能通用,所以该回鹘文可转写为fun,它是汉语“奉”的借词,汉语意译即是“奉”。另一个作“*”,转写作turmis,汉语音译为“吐尔迷失”,意译也为“吐尔迷失”,这是回鹘人名。在高昌回鹘的回鹘文文书中,以“迷失”命名的人很多,1965年出土于吐鲁番英沙古城的一件回鹘文中心木,是高昌回鹘国前期修建佛寺的奠基木,上写有修建佛寺者的祝愿文,其中可辨清名字者为十九人,竟有七名男女以“迷失”命名,他们是:tugmis(吐葛迷失)、sawitmis(塞维脱迷失)、bakumis(白库迷失)、tutmis(吐脱迷失)、qolmis(柯尔迷失)、tarmis(塔尔迷失)、qolmis(柯尔迷失),全是贵族。在铜钱的铭文中,“吐尔迷失”或者是正面铭文中可汗的名字,或者是当时主管全国政治经济的大相兼内外藏(内府和外府)的“藏赤立”的名字。穿孔右方的词为“*”,转写为yalinga,音译为“耶令伽”,意译为“敕令”。背面的三个单词组成完整的句子:Bun turmis yalinga,汉语意译为:“奉吐尔迷失的敕令(通行)”,用现代的话来说就是:此铜钱是遵奉吐尔迷失的命令铸造和通用的。由于双面回鹘文铜钱的文字较多,模子上的笔画较细,青铜汁浇铸时很难流通全面,所以铸成后的钱铭文往往比较模糊,缺笔少点的情况较多,品相优美的不多。

因为在双面回鹘文铜钱的铭文中,西州回鹘国最高统治者的称号为Kul bilga bogur uygur tangri qahan,汉语意译为“大智大圣的回鹘天可汗”。前面的文字已经叙述过,西州回鹘国早期(公元866~1036年),其最高统治者的称号为“可汗”,可知双面回鹘文必铸行于西州回鹘国早期。

单面回鹘文铜钱的直径为22毫米,重量为3.4克,其铭文集中在正面的上下左右,背面光素无文。其正面上方的字作“*”,回鹘文的转写作Bun,由于回鹘文字母b、f可能通用,故而该回鹘文字又可转写为fun,实际上它是汉语“奉”的借词,汉语意译也就是“奉”。穿孔左方的字作“*”,其转写作iduq,汉语音译作“亦都护”,它是“iduqqut”的简化字,意译为“福王”,为高昌回鹘国最高统治者的又一尊号。穿孔下方的字作“*”,转写作yali(n)q,汉语音译作“耶令伽”,意译为“敕令”。穿孔右方的字作“*”,转写作yurin,它是“*”的简化字,繁体字转写为yurisun,汉语音译为“余力松”,意译为“流通”。单面回鹘文铜钱正面的铭文是一句完整的话语:bun iduq yaringq yurisun,汉语意译为:“奉亦都护敕令(准予)流通。”由于单面回鹘文铜钱的文词较少,字形又简化,所以铭文的笔画较粗,浇铸时青铜汁容易全面流通,所以铭文比较清晰,品相完好的铜钱较多。

因为在单面回鹘文铜钱的铭文中,西州回鹘国最高统治者的称号是iduq,汉语音译为“亦都护”,意译为“福王”。前文已经叙述过,西州回鹘国后期(公元1036~1209年),西州回鹘国最高统治者的称号为“亦都护”,可知单面回鹘文铜钱必铸行于西州回鹘国后期。

①黄文弼:《宁朔将军麹斌造寺碑摹文碑阴》,见《吐鲁番考古记》,54~55页,北京,中国科学院出版社,1954。

②卢健生:《高昌国与高昌吉利古钱疑补》,载《内蒙古金融》,1986专辑;邹志谅:《高昌吉利钱研究》,载《苏州钱币》,1986(2)。

③蒋其祥:《新疆古代钱币的发现与研究》,载《舟山钱币》,1990 (3);周昆宁:《高昌国与高昌吉利钱》,见《内蒙古金融》,1985(2);陈尊祥:《西安何家村唐代窑藏钱币研究》,见《中国钱币》,2004(3)。

④王永生:《东西方货币文化交融的历史考察》,见《新疆历史货币》,38页,北京,中华书局,2007。

⑤《魏书》,卷102,《高车传》。

⑥黄文弼:《宁朔将军麹斌造寺碑摹文碑阴》,见《吐鲁番考古记》,54~55页,北京,中国科学院出版社,1954。

⑦《新唐书》,卷215下,《突骑施传》。

⑧〔日〕奥平昌宏:《东亚泉志》,卷9,50页。

⑨黄文弼:《塔里木盆地考古记》,107~108页,北京,科学出版社,1958。

⑩中国社会科学院考古研究所:《北庭高昌回鹘佛寺遗址》,162页,沈阳,辽宁美术出版社,1991。

(11)杨鲁安:《内蒙古新出西域钱探微》,载《内蒙古金融研究·钱币研究》,1994(1)。

(12)朱新茂:《西魏隋唐五代十国货币图说》,351页,北京,文物出版社,2005。

(13)林梅村:《汉唐西域与中国文明》,见《“日月光金”与回鹘摩尼教》,382页,北京,文物出版社,1998。

(14)杨富学:《“日月光金”钱与回鹘摩尼教》,见《西域敦煌宗教论稿》,50~55页,兰州,甘肃文化出版社,1998。

(15)努尔兰·肯加哈买提:《日月光金钱胡书考》,载《中国钱币》,2007(1)。

丝绸之路货币研究/黄志刚主编.-乌鲁木齐: 新疆人民出版社, 2010;西域