重返米兰遗址——一件用如尼文字书写的突厥语写卷

作者:奥雷尔·斯坦因(英)

如尼文突厥文书的发现

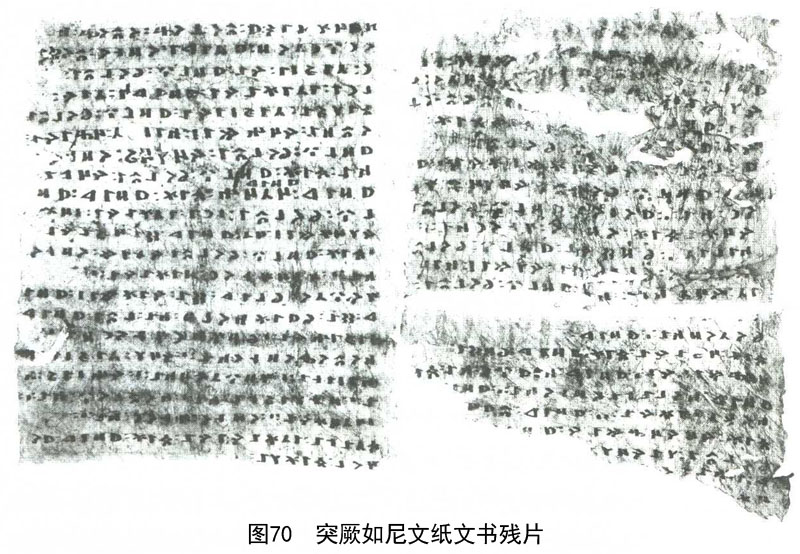

由吐蕃的征服所致的彻底变迁,赋予米兰戍堡惟一非吐蕃语文书的发现以特别的意义。这件文书是在小房间M.I.xxxii中发现的,由于风蚀作用,这个房间的薄土坯墙和积聚其间的垃圾只保存约两英尺高。靠近地面,就在散布着接近一打左右的吐蕃文纸和木文书中,发现一小包呈褐色的粗纸,纸已变形。打开时发现是一大张约1英尺见方保存相当完好的纸张和两小张保存状况较差的破纸片(图70),大纸页正面写着类碑文体字迹,b页上正反两面都书写着这种字迹,我马上就认出它们是突厥语如尼文写卷。这种字体最初是在最古老的突厥语石碑中发现的,那是公元8世纪初期的双语碑铭,发现于鄂尔浑(Orkhon)与叶尼塞(Yenissei)河流域。令我特感满意的是,这些著名的蒙古和西伯利亚碑铭的第一解读人维尔赫姆·汤姆森(Vilhelm Thomsen)教授,十分热心地同意出版和翻译米兰文书以及我后来发现的突厥语如尼文写卷。V.汤姆森教授已在他的论文中讨论了这些发现物,如下有关其内容和含义的观察全都以此论文为基础。

通行证中人名

汤姆森教授相信,“我们的这些写卷是一份名册,据推测所列之人可能要么是在要塞住了一段时间后正准备离开,要么只是从一个或另一个方向经过要塞,因而授之以下一步旅行的通行证或给予援助”。他的翻译表明,提到的为数众多的名字,都是突厥语的,而且显然大多属于军人。有趣的是,“其中有几个来自别的地方,特别是来自蒙古和西伯利亚。但除此之外,我们所知的古突厥语命名风格中,还加入有许多新的捐税”。如果我们看一下汤姆森教授译文中关于3打左右分别命名的人的叙述,就会看到,他们主要关系到不是发给yarlig就是发给yariq的规定。

yarlig的意思

关于前面的那个词,我们可以肯定,因为从别的地方我们知道突厥语yarlig是波斯语farmān的近义词,意即“介绍信”。给旅行者、官方使者等发放这种证明(在现代印度为parwāna,在波斯为rāhdārī,在新疆为yol-khat)的习惯,在所有东方国家仍然流行,我在旅行中经常见到。我在和田地区和其他地方发现的许多汉文、佉卢文与“和田文”等文书,无疑具有这个性质。

单词yariq

另一方面,Yariq迄今还是一个未知单词。但是,撇开汤姆森教授所指出的词源学的出处(从词根yar-,字面上的意思是“所遣之人”)不论,该词条本身似乎有足够的迹象支持这个丹麦大学者的推测:yariq在这里是“上级军官指派下级军官(?)做某事”,或者在其他条目中是“卫兵”。事实上,据我在东方旅行和对东方行政了解的长期实践经验,我强烈地倾向于相信汤姆森教授在这里指明的功能就是如下这些:他们是被召集起来去定期轮班值勤的、每级政权中卑下却普遍存在的下层官吏,即现代印度的Chaprassī或传令兵,新疆的Darōgha(跑腿的人——译者),汉语也称做衙役(Ya-yeh),波斯的Ghulām。

文书的大致年代

我不必去详细分析这件古突厥语文书的内容,也不必去说明上文对两个最常出现的词的解释与它们有多么吻合。但是,从中发现的其他词语和名称这里必须予以注意。因为它们对这些米兰文书的起源和年代有着明确的意义,所以也具有历史和考古意义。在讨论有关写卷年代这个问题时,汤姆森教授已经指出,大纸张a上第一行中给出的年代只提到“4月29日”,没有说到年。同时,他强调如下事实的年代很重要:文书显然是“在某突厥或本来是突厥要塞担任某职的突厥书记员所写”,以汉语头衔(和名称)论及几个人,如三公(Sangun),知事(Chigshi),等等。从这些头衔的使用,他推论出此戍堡和此地区是受中国统治。因为“另一方面,米兰写卷中似乎没有任何吐蕃的迹象”,所以得出如下结论:它不能晚于公元8世纪中叶,因为大致在那个时候吐蕃人自己已在这里确立下来。“如果有什么区别的话,那就是它的年代也许多少更早一些,且信的格式和纸的结构正好与此推测相符。”

源自汉人的头衔

我怀疑那些源于汉人的头衔的使用,其本身是否能够肯定地证明此戍堡和此地区当时必然处在汉人的统治之下。因为汉人在公元6世纪40—60年代,成功地建立了对北突厥和西突厥严密的、持续的政治控制,从而使唐朝皇帝能够继续统治新疆一个多世纪。这种控制的结果,连同唐朝文明所产生的强大影响,很可能比唐朝实际对那些地区的统治时间更持久一些。但我相信,米兰文书提供的其他依据,明确支持汤姆森所定的大致年代。

提到“Sug-chu”即肃州

首先,我认为提到许多“yariqs来自Sugchu城”的那一条款很重要。如汤姆森教授所充分认识的,此城无疑是现在的肃州,甘肃著名的重镇,位于后期长城最西部的弯曲部。马可·波罗的Succiu,就像Sugchu一样,保留着第一个音节su的较古老发音,即suk。现在中国的史料显示,如沙畹的摘录和分析已经完全地表明的,大约从公元756—758年吐蕃逐渐侵占整个甘肃,公元766年以后当他们最后在那里建立政权,就完全阻断了唐朝和新疆的交往。而在新疆的那些地区,唐朝建立起的军事要塞仍在坚持抵抗吐蕃的入侵。从那年以后,似乎再无突厥士兵从肃州来到罗布。

巴依尔去斯部落

至于这些人的部落或民族亲缘,我们从表中紧接于下的陈述中得到有价值的证据,来自肃州的yariqs“有6名给予Bayirqus”。如汤姆森教授注释中所指出的,Bayirqus“是一支与维吾尔(Uigurs)密切相关的突厥部落,生活在漠北”。有关维吾尔或回纥(Hui-ho)的摘录,沙畹已从《唐书》翻译过来,并作了充分注解。事实上在列举的组成维吾尔民族的各不同部落中,就有Bayirqus或称为拔野古(Pa-yeh-ku)。在汤姆森教授首先译解的奥克霍恩的某如尼文突厥碑铭中也提到了他们。显然,问题中的人们是维吾尔的一支。

作为唐朝支持者的维吾尔

现在从沙畹已翻译过来可以用来研究的、与唐对新疆统治的最后衰落以前事件有关的重要汉文史料,我们清楚看到天山南北要塞中的唐朝政治官员和军官,虽然约自公元766年以来便与中央失去了联系,但仍继续保持抗击入侵的吐蕃将近25年,自始至终,维吾尔都与唐朝并肩作战。其部落居住地后来迁至北庭(Pei-t‘ing)附近,即吐鲁番盆地以北今古城附近。关于这一点应该注意在米兰文书纸张b的条款中,有一条涉及发给某Kürabir Urungu三公可前往Qochu城的一份yarlig。如汤姆森所指出的,此城相当于高昌(Kao-ch‘ang),唐代吐鲁番的都城,现在的喀拉霍加(Kara-khōja)古城遗址。

古突厥文书可能的年代

我倾向于将我们的米兰古突厥文书的时代定在安西(An-his)、龟兹(Kuchā)和北庭都护府下的唐朝要塞孤立之前。我们知道吐蕃于公元670—692年间一度征服了塔里木盆地,大约从公元717年以降,继续从南面再三侵犯威胁“四镇”。关于唐玄宗(公元713—762年)在位期间所作的全部维护其中亚统治、抗击西方阿拉伯和南方吐蕃的攻击的努力,我们的汉语史料表明,唐朝的治国之才很依赖于他们政治上控制着的各突厥部落的帮助。这些雇为辅助者的部落中,我们发现再三提到卡尔鲁克人(Karluk,葛罗禄——译者),我们知道他们依附于回纥。然而,重要的是当到公元790年吐蕃成功地夺取北庭,在帮助他们攻陷这座天山北部唐朝势力的最后根据地的部落中,提到了卡尔鲁克及一些其他突厥部落。

不能确定起源的文书

对我们来说,在千余件吐蕃文书中,米兰戍堡这张突厥文书的出现应归于什么事件,任何肯定的解答都是不可能的。它可能是一次胜利的惟一纪念物,这次胜利使唐朝雇用的一支突厥辅助者的分遣队进驻到一个临时占有的戍堡,这个戍堡是吐蕃以前建立并派兵驻守的,后来被唐朝军队夺了过来。或者就是这件如尼文突厥文书可能根本就不是在米兰写的,而可能是从那些由突厥人驻守的或在敦煌或安西周围的某哨所带到那里的。强调废堡提供的考古证据展示给我们的东西,而不是讨论这种目前肯定只能是纯推测的解释将更有意义。它们都一致证明,戍堡建于并应用于吐蕃统治时期,这段时期始于公元8世纪下半叶,终结于约一个世纪以后。

戍堡源于吐蕃

由戍堡的不规则设计和构造,以及完全缺乏任何汉语文书,绝不能作出如下推测:它可以追溯到唐朝仍在政治上控制、文化上影响着罗布地区的时期。吐蕃文书的总数和统一的性质,以及文书埋于其中的垃圾堆,决定性地证明吐蕃士兵和官员曾长期居住在那里。同样重要的是,戍堡或其附近发现的9枚铜钱中,除两枚外几乎都显示有铭文,为开元通宝(K‘ai-yüan-t‘ung-pao)。这种钱币为唐开国皇帝高祖(Kao-tsu,公元618—627年)所发行,并被其继承人继续发行了一个多世纪。至于剩余的两枚钱币,一枚显示有年号政和(Chêng-ho,公元1111—1117年),另一枚为清朝皇帝光绪(Kuang Hsü)的年号(公元1875—1908年)。两枚钱币都是在戍堡的中心区地表发现,可能是废墟的某个访问者掉在那里的。最后必须一记的是,我在米兰戍堡里面和周围都没有找到任何证据,证明此遗址在回鹘时期(回鹘大约于公元860年代替吐蕃而成为塔里木盆地的主导势力),或在继回鹘时期之后的伊斯兰时期被长期居住。

戍堡废弃于吐蕃占领之后

一切都表明,此遗址在吐蕃占领之后不久就迅速废弃了。当然没有明显的理由认为这个放弃是由于干旱,即供水的缺乏。无论什么变迁,累进的干旱可能那时就已在这个地区存在了许多世纪。甚至现在从废堡以西3英里流过的河流就足够这种耕作区的灌溉,从而为包括小戍堡所能占据的无论什么要塞和为相当的农业聚落提供必要的食物。①相同的陈述是否将适用于较早且远更重要的居住阶段——将进一步描述的遗迹证明米兰遗址在那一阶段的确被居住过,这个问题我们在这里不必去关心。但是,要了解吐蕃离开以后米兰完全放弃的情形,记住那些使这个位置变得对他们,也只对他们如此重要的地理事实就够了。

米兰战略上的重要

看一下地图就会明白,米兰的吐蕃人正守卫着对他们而言战略上最重要的地方。这个小绿洲是从塔里木盆地南缘绿洲、伊朗、印度及其以远的边区通往敦煌和甘肃的径道的关键。在米兰东而不远的阿其克布拉克(Achchik-bulak)或墩里克(Donglik),这条道分为两支。一支沿干涸的大罗布盐湖南岸,另一支沿阿尔金山最北缘,向东相会于敦煌。与古代中国的“中道”(上文我们曾多次提到这条道,它一度经过楼兰)一样,这条南道是从公元前的最后一个世纪以来通往中国的一条主要交通线。它的重要在楼兰居址被废弃于约公元4世纪和水的缺乏永久地关闭了古“中道”以后,一定极大地增加了。

通往拉萨之路

但检查一下任何一张当代的吐蕃地图,将发现一个甚至更使人信服的地理事实,这个地理事实迫使吐蕃在其政治与军事野心转向新疆时要坚定地控制米兰。就是在这个小绿洲,最便捷最实用的两条道走了出来,它们从西藏中部和拉萨通往塔里木盆地。其一,直接自拉萨而来,商人以及从北面前往藏都朝圣的虔诚香客仍在走这条道,它穿过祁曼塔格山,然后下出江罕萨依河谷。没有其他穿过西藏高原和昆仑山脉的路,能够为吐蕃的侵入直出塔里木盆地的主要绿洲以及天山边缘主要的中国交通线提供类似的便利。②刚才提到的两条吐蕃道的第二条,经过最西面的柴达木富饶的牧场,在巴什库尔干(Bāsh-kurghān)并入从敦煌而来的山路,然后下出阿其克布拉克和米兰。因此,在米兰戍堡设立的吐蕃要塞,很方便地就守卫住这两条道,以及那些来自甘肃的道路。③

放弃的原因

但是从刚才考证的地理事实看,很清楚只要米兰十字路口还是基地远在南面的吐蕃军队的安全屏障,在米兰遗址设立的军事戍堡就将保持其特别的战略价值。一旦吐蕃势力从将塔里木盆地和吐蕃居住地分隔开来的那些不适于居住的大山以北消失,米兰必定迅速变得无关紧要。因为沿古代“南道”从和田和其他绿洲到敦煌以至中国内地的无论什么交通,在回鹘、早期伊斯兰和蒙古时期,若羌提供了更加便利和更好的补给休整处。因此,我们能够很容易地明白,为什么马可·波罗的报告中没有提到米兰;他的“罗布城”,我们已经知道,肯定位于若羌。当这支威尼斯人的旅行队从此走入“罗布沙漠”时,废堡崩溃中的城墙俯视着他们远去,但无疑,它们与现在一样,是静寂的、废弃的。

① 1907年和1914年两年的冬天我都曾来到米兰,并停留较长时间。其间,河流冰冷,河床中所有的水结成宽广的冰面,因此,我那时不能对米兰河的水量作任何测量。对它的灌溉容量,虽然我1906年12月可以确定水量,但也将不能提供任何实际的指导。因为江罕萨依——米兰河的上游,从山中流出——主要是接纳高大的祁曼塔格山上常年的冰雪融水,而它的泉水——晚秋和冬季惟一有泉水的河——非常有限。幸运的是,我1914年第二次访问时,发现以前在米兰断断续续地耕种的阿布旦的罗布人,在他们田园附近新建起了固定家园,并在小村安顿下来,耕地也有了相当大的扩展。

阿布旦的罗布人直到一两代以前还都是渔民和牧羊人,他们这次定居所带来的变化,在许多方面是惊人的。这也使我得以比较容易地获得有关这个地方的农业资源和可能性的可靠的信息。我发现,从事耕作的家庭的总数超过两打。但是必须承认,他们能够提供的劳力,远远不足以开垦供水可以灌溉的肥沃的土地。

按照阿布旦的老伯克努尔·穆罕默德(Nūr Muhammad)和他聪明的儿子尼亚孜伯克当时告诉我的情况,在米兰河只能依靠泉水(喀拉苏Kara-su)补给的、河流水量最小的季节,即秋季和春末,到达米兰拓居地的水量估计是3塔什(tāsh)或“石”。这个标准是根据使水磨转一圈所需的水量而定的,根据在新疆其他绿洲中大致估算的平均值,水流量大约为90立方英尺/秒。

早春,到2月末和3月,那时河床中的冰和低山上的雪开始融化,与昆仑山北坡其他河沟一样,产生短暂的洪水,这时水量据说临时增加到约15塔什。以后水量减少,直到6月末夏季大洪水来临。那时高山上的冰雪开始融化,河流中的水量极大超出所有可能的灌溉的需要,就像和田河、克里雅河等一样。

现在定居于米兰并称拥有那里的全部可耕地的罗布人,由于各种显然的原因,急于防止新迁来的移民进入西面耕作区的主要中心。那里曾使中央政府能够在最后两代人中,建造和开发出相当重要的若羌绿洲。因此,我没有理由假定,上述关于其灌溉资源的叙述会是大大的夸张。一个独立的可靠证据,证实了我这个观点。我三次旅行中忠实的随从,即于田的伊布拉音(Ibrāhīm)老伯克,多亏他给我提供了这个证据。除跟随我一起访问之外,他1908年4—5月在米兰还呆了很长的时间,当时他陪着奈克·拉姆·辛格在那里执行不幸的任务。作为地主,而且特别精通浇灌事务——在我第二次探险前后相当多年,他是策勒绿洲主管水渠的“米那布伯克”(Mīrāh Bēg)——他自然对米兰的灌溉感兴趣,并就此题目亲自进行了调查。伊布拉音伯克的观点是,米兰河可利用的供水,不比若羌差,而且,虽然由于移动的河床、多石的土壤等所构成的地面情况对修建灌溉渠道而言不如若羌便利,但是米兰的灌溉资源如果能有策勒那样多的劳力条件,则将足以满足达500家的移民队所需,而不是目前的两打。它们到底是否会被充分利用,以及这样一个拓居地是否会成功地应付河床的大变迁所带来的困难,只有等将来才能看到。——原注

② 从西藏高原穿过昆仑山主脉的其他可能的路线:出且末、喀拉米兰(Kara-muran)和喀拉萨依(Kara-sai)河,都更长而且困难得多。出普鲁(Polur)峡谷且距和田最近的那一条路,据我1908年的经验,可以认为是不能为商人和军队所通行的。——原注

③ 最近时代的一座废墟使我深刻认识到米兰对于自西藏高原而出的道路在军事上的重要性。当我1906年12月8日第一次访问这个遗址时,从河岸上的营地,我所走的商道向东走约1英里后,我经过一建造得很粗糙的大建筑,墙以木料和苇草筑成,环绕以一粗陋的木栅,坐落在一覆盖着矮树而多沙的平原上。它建于约10年以前,是为驻扎于此的中国军队的一支分队修建的兵营。当时一伙东干叛乱分子从西宁逃到柴达木,在山中穷困潦倒,伤亡惨重之后,于是想流窜到罗布淖尔。这支中国军队正是前来拦截这伙流寇的。我后来于1907年在哈密遇到了米兰戍堡的这位当代司令官,并听他讲他和他的战士们在这里整整阻击了一个夏天,经受了难以想像的苦难。——原注

路经楼兰/(英)奥雷尔·斯坦因著;肖小勇等译.-桂林: 广西师范大学出版社, 2000;楼兰