唐代徐氏家族及其文学家传——以《徐德墓志》、《徐齐聃墓志》为中心

作者:刘子凡

徐坚为唐玄宗朝名臣,曾主持编纂《初学记》。然而关于徐坚之家族背景我们此前却知之甚少。西安市大唐西市博物馆收藏有两方唐代徐氏墓志,一为《徐德墓志》①(该志中的徐德字孝德,唐代各种史料均称其为徐孝德,可知其以字行,故下文通称其为徐孝德),一为《徐齐聃墓志》。这两方墓志的志主分别为徐坚的祖、父,《徐齐聃墓志》更是徐坚亲自撰写。凭借这两方墓志,再对照史籍,便可清晰地勾勒出唐代徐氏家族的早期历史。徐氏既是起自南朝之次等氏族,入唐后又凭借文学家传逐渐获得社会认可,其家族历史具有很强的代表性,对于我们认识唐初政治与社会具有积极的意义。

一 徐氏之家族历史

关于徐氏郡望,《徐德墓志》、《徐齐聃墓志》与其他史料的记载便稍有不同。《徐德墓志》但言:“公讳德,字孝德,高平人也。”《徐齐聃墓志》的记述则较为详细,其文曰:“先君讳齐聃,字希道,本高平人也……俄属双鸧西举,一龙东渡,俱违玉斗之亡,同奉金陵之气。因家于吴兴之长城,又为彼人焉。”所谓“一龙东渡”,应是指晋元帝过江建立东晋。根据志文,徐家似是出自高平,永嘉时南渡,居于江南之吴兴长城,便又称长城人。

唐人文集中保存有两篇碑文,其内容与徐氏家族历史密切相关。一为张说《张燕公集》卷十八《唐西台舍人赠泗州刺史徐府君碑》②(以下简称《徐齐聃碑》),一为张九龄《曲江集》卷十九《大唐故光禄大夫右散骑常诗集贤院学士赠太子少保东海徐文公神道碑并序》③(以下简称《徐坚神道碑》)。《徐齐聃碑》言其“姓徐氏,东海郯人也。”④《徐坚神道碑》亦称“其先东海郯人。永嘉之后,仕业南国,因家吴兴焉。隋氏平陈,徙族入雍,今为冯翊人也。”⑤则称其家自东海徙居吴兴。

高平与东海,究竟孰是呢?《元和姓纂》卷二记长城徐氏有:

长城与有功同承宁。宁曾孙广之,晋吴兴太守,因居长城。八代孙孝德,唐水部郎中。生齐聃,西台舍人。生坚,中书舍人,刑、礼、黄门三侍郎,左、右常侍,东海文公。生峻、峤,峻金部郎中。生旻,驾部员外。峤,中书舍人,河南少尹。生昙、晕。自孝德至旻,五代入省。自齐聃至峤,三代中书舍人。⑥

这里也提到徐家是南渡之后居于长城,因以长城为郡望,与东海徐有功同源,并不祖于高平徐氏。更值得注意的是,长城徐氏真正成为望族,正是从徐孝德开始,其后长城徐氏五代入省、三代中书舍人的光荣家史,也分别始于孝德、齐聃。大致徐孝德以上几代先祖声名并不显赫,长城徐氏也并非名门。又据《元和姓纂》卷二,徐氏高门,在南为东海,在北为高平、东阳。众所周知,唐人好攀附高门大族,而在唐初传统山东旧族的社会认可度更高,崔、卢、李、郑、王等一等氏族便大多出自山东。在徐孝德之时,家族门楣并不显要,不称长城、东海,而托称北方之高平徐氏便是个不错的选择。《元和姓纂》中又记新丰、瑕邱徐氏也自言出自高平⑦,可能附于高平是唐代其他徐氏家族一个比较普遍的选择。如此看来,长城徐氏源出东海徐氏的可能性更大。然而其家上承东海的谱系也并不清晰,也不能排除有攀附的可能。

值得注意的是,上举几种史料撰成的年代有先后之分。《徐德墓志》与《徐齐聃墓志》撰成较早。据《徐齐聃墓志》,徐齐聃葬于上元三年(676),则墓志必写就于此之前。《徐齐聃碑》中有“厥子曰坚,景龙中加金章紫绶,行礼部侍郎”⑧,则该碑撰于中宗景龙以后,比《徐齐聃墓志》晚出至少四十年。此时徐氏已将最初之郡望自高平改为了东海。至中唐林宝撰述《元和姓纂》之时,徐家因五代入省、三代中书,可能已经取得了显赫的声望,可以径称长城徐氏了。后来修撰《新唐书》、《旧唐书》,也不再称其先出自高平或东海了。其间亦可见其家族地位的上升。

《徐德墓志》与《徐齐聃墓志》中记载的徐孝德以上几代先祖,也确无可称者。《徐德墓志》记:“曾祖文整,梁云骑将军,阳平太守,慈源侯。祖综,陈稜威将军,始安太守,袭慈源侯……父方贵,陈奉朝请,江夏王侍郎,伏波将军。”《徐齐聃墓志》则记:“曾祖综,陈稜威将军,始安郡太守,桂州刺史,驸马都尉,慈源县侯……祖方贵,陈伏波将军,鄱阳王府咨议,随延州延安县令,早卒。”《徐坚神道碑》载:“五代祖梁直阁将军慈源侯整,整生陈始安太守综,综生隋延州临贞令方贵,方贵生唐果州刺史孝德。”⑨以上三种数据记述基本相符,可知徐孝德以上之徐家谱系为:徐文整—徐综—徐方贵—徐孝德。其中,徐文整、徐综皆为南朝陈太守,尚且算是高级官吏。至徐方贵辈,仅为陈江夏王侍郎。隋灭陈,方贵入隋,仍只为县令,又早卒,其家实际上已经败落。

徐孝德早年的经历也是十分艰辛。《徐德墓志》载,“随大业年,以陈梁衣冠子弟,起家为谒者台奉信员外郎,公时年甫十五。”按徐孝德薨于高宗显庆二年(657),时年六十一,则孝德生于隋开皇十七年(597)。其十五岁为谒者台奉信员外郎,已是隋大业七年(611),距隋灭亡只有数年。《徐德墓志》中“属随季版荡,方隅多事。衔使河朔,遂沦寇境。韬光遁迹,不面伪庭”,便记录了徐孝德青年时代经历隋末动乱的经历。其父徐方贵曾在延州任县令,徐孝德可能是随其父在延州活动,“衔使河朔”或是指此。其时梁师都占据夏州,与延州不远,所谓“遂沦寇境”当是暗示徐孝德曾伪事于梁师都。《徐德墓志》又载“属宝运惟新,适归关右……解巾巴西尉,又为伊阙丞。屈彼鸿才,赞乎凫履。滞跡黄绶,非所好焉。”则是指李渊入关之后,徐孝德归于大唐。然而入唐之后,徐孝德仍然延续其父命运,只得到了巴西尉、伊阙丞一类的小官。

此后,徐孝德以及徐家的命运发生了重要的转向。《徐德墓志》载其“□之为太子右卫长史,又除将作监丞。历职腾芬,所居著称。俄遷尚书礼部员外郎……贞观十九年,从驾征辽,以勋授骑都尉,赏物二百段。及师旋凯入,功□当迁。于时有事东封,礼司务总。升中大典,草制俟才。乃加承议郎,复任礼部员外郎。此后鸟夷□梗,将起渡辽之军;转漕务殷,有事楼船之役。水曹之选,朝议攸归。迁尚书水部郎中。”可见,贞观年间徐孝德不仅历官礼部员外郎、水部郎中等职,而且还参与了太宗晚年征辽东、筹备封禅泰山等一系列重大事件。其子徐齐聃在贞观末年也受到了特殊礼遇。《徐齐聃墓志》载其“年十余,太宗闻而召赋诗。受诏辄成,特蒙赏叹,因赐金装刀子一具……年十四为弘文馆学生……弱冠策试,五经及第。贞观廿一年,授曹王府参军。”《新唐书·徐齐聃传》亦载有:“八岁能文,太宗召试,赐所佩金削刀。举弘文生,调曹王府参军。”⑩太宗亲自赏赐金刀,自然是极其荣耀之事,虽然墓志与《新唐书》记载事情发生时徐齐聃的年岁并不同,但大致都在十岁上下。据《徐齐聃墓志》,徐齐聃卒于咸亨四年(673),又据《徐齐聃碑》,其卒时年四十三岁。则徐齐聃生于贞观五年(631),贞观二十一年时年仅十七岁,此时其已五经及第、出任曹王府参军。据《旧唐书·曹王明传》,“曹王明,太宗第十四子,贞观二十一年受封”(11),正是《徐齐聃墓志》所谓“于时王府初开,妙收才俊。”徐齐聃也可谓少年得志了。

与徐家在贞观中的兴旺极为相关的,是徐孝德之女徐惠入为太宗充容。《徐齐聃墓志》即载:“太宗□贤妃,先君之*(左女右市)也。”《旧唐书·徐贤妃传》曰:

太宗贤妃徐氏,名惠,右散骑常侍坚之姑也。生五月而能言,四岁诵《论语》、《毛诗》,八岁好属文。其父孝德试拟《楚辞》,云“山中不可以久留”,词甚典美。自此遍涉经史,手不释卷。太宗闻之,纳为才人。其所属文,挥翰立成,词华绮赡。俄拜婕妤,再迁充容。……及太宗崩,追思顾遇之恩,哀慕愈甚,发疾不自医。病甚,谓所亲曰:“吾荷顾实深,志在早殁,魂其有灵,得侍园寝,吾之志也。”因为七言诗及连珠以见其志。永徽元年卒,时年二十四,诏赠贤妃,陪葬于昭陵之石室(12)。

徐惠受到太宗眷顾,先为婕妤、再为充容,太宗驾崩于贞观二十三年七月,其后不久的永徽元年(650),徐惠即抑鬱而亡,年仅二十四岁。即使徐惠十几岁便入宫,应当也已是贞观中晚期,正与徐家发迹时间吻合。《新唐书·徐贤妃传》所载与《旧唐书》大致相似,唯有一重要之处需要引之于下:

帝益礼顾,擢孝德水部员外郎,惠再迁充容(13)。

此处明言,徐孝德因徐惠受到太宗眷顾,得到了升擢的机会。据《徐德墓志》,徐孝德曾为礼部员外郎、水部郎中,却不曾做过水部员外郎。观徐孝德之履历,其官位逐渐显赫实自礼部员外郎始,则《新唐书》之水部员外郎疑为礼部员外郎之误。总之,长城徐氏得以兴旺与徐惠入宫有莫大之关联,或许正是因为徐惠得宠,徐孝德纔在贞观末期备受礼遇,徐齐聃也纔能少年成名。

值得一提的是,徐孝德又有次女为高宗婕妤。《徐齐聃碑》云:“武帝贤妃姊也,大帝婕妤妹也”(14)。《旧唐书·徐坚传》曰:“坚长姑为太宗充容,次姑为高宗婕妤,并有文藻”(15)。则徐孝德为两朝“国丈”,徐齐聃为两朝“国舅”。这种姊妹嫁与父子的婚姻关系,看起来并不正常。卢向前曾撰文讨论过这类“闺门失礼”之事,认为是一种胡化的婚姻形态(16)。徐惠姊妹分别嫁于太宗、高宗,或也是一种胡化的婚姻关系。但从徐氏将此事写入《徐齐聃碑》来看,时人是将其视作一种至高荣誉的。

高宗永徽二年,徐孝德出为沂州刺史;显庆二年,又改为果州刺史。虽然徐孝德在地方任职,但仍然受到礼遇。据《徐德墓志》,他在沂州任上收葬枯骨、兴修水利,“人吏请树碑纪绩,公皆拒而不有焉。”而《徐齐聃墓志》则称其父“所莅二蕃,生树碑颂。”《通志》卷七三载有“沂州刺史徐孝德清德碑沂州”(17),景宋钞本《宝刻丛编》卷一引《集古录目》有《唐刺史徐孝德清德颂》,其文曰:“君名孝德,字顺孙,高平昌邑人,尝为沂州刺史,后终于果州刺史,而沂州人为立此碑,以显庆五年立”(18)。说明徐孝德虽然曾经拒绝,但沂州当地人吏还是为他立了碑。徐孝德死后,也有“优敕令官造灵举,别加赙物,具给传乘,资送还京”,这对于地方官来说,应当是极好的待遇了。

徐齐聃在高宗初年,有幸侍读诸王。《徐齐聃墓志》载其“永徽初,以春宫初建,敕授右虞候率府兵曹参军事,寻转左千牛府兵曹参军。……显庆初,转潞王府文学……寻丁酷罚,哀毁逾制……服阙,除陕州桃林县令。未及至任,敕授潞王府掾,兼潞王侍读。寻有敕曰:‘皇太子年在冲幼,敬业夙成,讲缉艺文,式佇才秀。’即授崇贤馆直学士。及王改茅社于沛壤,又授王府掾,兼侍读如故。”

从以上记载来看,徐齐聃曾两入东宫,再为潞王侍读。其间迁转略显复杂,需要一一梳理。永徽初,他出任右虞候率府兵曹参军。按右虞候率府隶属于东宫,永徽时太子为李忠,则徐齐聃先侍太子李忠。据《旧唐书·燕王忠传》,李忠永徽三年立为太子(19),徐齐聃便在此时入佐太子李忠。又李忠麟德元年(664)卒时仅二十二岁(20),则其生于贞观十七年,立太子时十岁。然而永徽六年李忠即被废,徐齐聃也转为潞王府文学。其间徐齐聃曾任左千牛府兵曹参军,但具体时间已不可考。潞王即是日后追赠为章怀太子的李贤。据《旧唐书·章怀太子贤传》,李贤文明元年(684)卒时年三十岁(21),则李贤生于永徽六年,始生即封潞王,显庆元年(656)出阁时仅两岁。李贤龙朔元年(661)徙封沛王,徐齐聃再为其侍读,其年李贤也仅七岁。其间,徐齐聃又曾为崇贤馆直学士,历职东宫。《徐齐聃碑》即言“崇文馆学士兼侍皇太子讲”(22),这也说明他除了身为学士外,还兼负了侍讲的使命。显庆二年至上元二年(675),李弘为太子,则徐齐聃侍讲的太子正是李弘。《徐齐聃墓志》言其丁忧之后纔进入东宫,且其父孝德卒于显庆二年,则其入东宫最早在显庆五年,直到龙朔元年李贤改封沛王时离开。又据《旧唐书·孝敬皇帝弘传》,李弘年二十四卒于上元二年(23),则其显庆五年亦仅九岁。

徐齐聃侍读太子、潞王的同时,还曾为许王素节授业。《旧唐书·许王素节传》载:

许王素节,高宗第四子也。年六岁,永徽二年,封雍王,寻授雍州牧。素节能日诵古诗赋五百余言,受业于学士徐齐聃,精勤不倦,高宗甚爱之。又转岐州刺史。年十二,改封郇王。(24)

据此,李素节应是在其六岁至十二岁,即永徽二年至显庆二年之间,受过徐齐聃之教诲。

在龙朔元年授沛王府掾兼侍读之后,徐齐聃得任西台舍人,但《徐齐聃墓志》并没有给出明确时间。《徐齐聃碑》的相关记载却可以给出一些线索,其文曰:“未下车,敕改沛王掾,终岁选拟司绩员外司议郎。并不就,乞补云阳令,到官累日,诏除司城员外郎,迁西台舍人。”(25)从“终岁”及“累日”的时间表述来看,徐齐聃任西台舍人,应当在改沛王掾的次年,即龙朔二年。按高宗龙朔二年二月甲子改中书舍人为西台舍人,至咸亨元年(670)复旧(26),徐齐聃任西台舍人的时间,正与此相合。

徐齐聃任西台舍人期间,亦肩负起了授业高宗诸子的光荣使命。《旧唐书·徐齐聃传》载:

齐聃善于文诰,甚为当时所称。高宗爱其文,令侍周王等属文,以职在枢剧,仍敕间日来往焉……睿宗即位,追录旧恩,累赠礼部尚书(27)。西台舍人的主要工作便是起草文诰一类的文书(28),观徐齐聃之履历,也只有任西台舍人时,才可称“职在枢剧”。则高宗令其侍读周王等,必在任西台舍人之后。《徐齐聃碑》亦载:

及中年,高宗嘉其道优,悉命皇子受业,訏谟帝采,许以国钧,故公备更潞、沛、豫诸王侍读,上之在周邸也,公尝来诲诗焉……中兴神龙元年,赠泗州刺史,褒贤追远,念道尊师,圣人之礼也(29)。

周王即日后成为唐中宗之李显,豫王即日后成为唐睿宗之李旦,则徐齐聃曾教授诗文于中宗李显、睿宗李旦。也正因为如此,其在中宗神龙元年(705)被追赠为泗州刺史,睿宗朝又被追赠为礼部尚书。所谓睿宗“追录旧恩”、中宗“念道尊师”,便是言徐齐聃教诲之功。据《旧唐书·中宗本纪》,中宗李显生于显庆元年十一月,显庆二年即得封周王(30)。龙朔二年徐齐聃为西台舍人时,李显年七岁。又《旧唐书·睿宗本纪》载李旦生于龙朔二年六月,乾封元年(666)徙封豫王,总章二年(669)徙封冀王。徐齐聃侍读豫王也应在此时间内。又《新唐书·徐齐聃传》截:

齐聃善文诰,帝爱之,令侍皇太子及诸王属文,以职枢剧,许间日一至(31)。

可知,太子李弘此时也是同周王、豫王等一同授业于西台舍人徐齐聃的。而且从徐齐聃曾任沛王侍读及上述各种文献的“诸王”表述看,时为沛王的李贤,也应是一同授业。

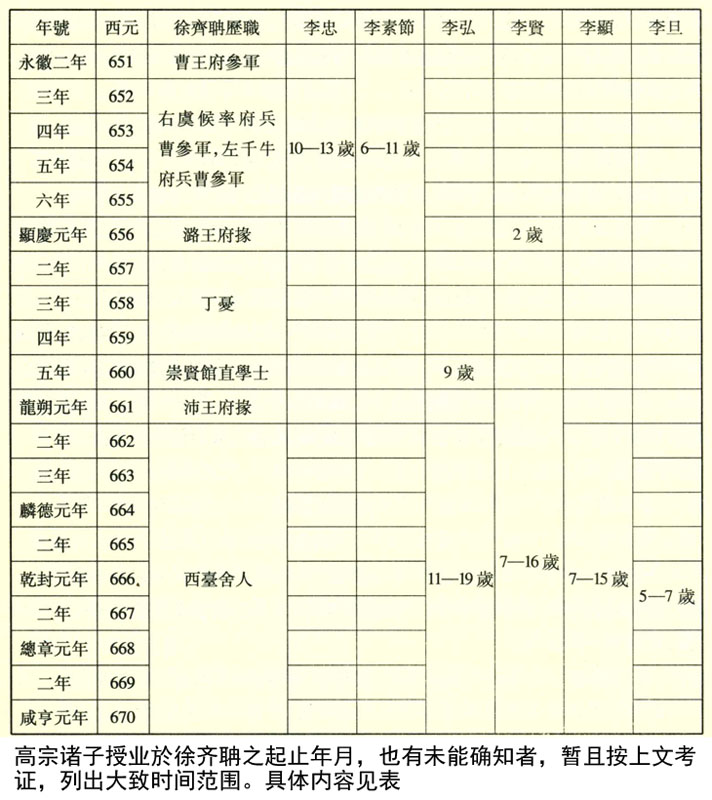

根据以上考证,我们可以大致列出徐齐聃历职及教授诸王的时间表格。其中,徐齐聃迁转的细节难以完全考出具体时间,只能列出重要者。高宗诸子授业于徐齐聃之起止年月,也有未能确知者,暂且按上文考证,列出大致时间范围。具体内容见下表:

从上表可见,除了年长的李忠与李素节以外,其他几位皇子应当都是在徐齐聃任西台舍人时一同授业。年岁相仿的李忠与李素节,在永徽年间实际上也应当是一同授业。高宗朝并没有类似十六宅的诸王共同居住的制度,皇子封王后各自开府,居住地应当是不同的。然而从上引材料中“以职在枢剧,仍敕间日来往”以及“许间日一至”的表述看,徐齐聃似乎是在同一地点同时教授诸皇子,而非分别赴诸王宅邸及东宫讲学。作于睿宗朝的《徐齐聃碑》所记“上之在周邸也,公尝来诲诗焉”,或是专为突出睿宗而写,若徐齐聃真要奔波往返于诸王府之间,一日时间未必能遍教诸王。另外,从年龄上看,诸皇子授业的年纪都在十岁左右。从这一点上看,徐齐聃教授诸皇子的应当是具有启蒙性质的基础才艺。许王素节“日诵古诗赋五百余言”的诗文背诵方法,便是典型的启蒙教育手段。各种材料中反复提到“属文”、“诲诗”,也说明徐齐聃授业的具体内容是诗文写作。总之,高宗的几位皇子,包括后来的中宗和睿宗,都曾受过徐齐聃的教诲。对于徐齐聃来说,这既是对其才学的高度认可,也是一种莫大的荣誉。

然而此后不久,据《徐齐聃墓志》记载,徐齐聃先被贬为丹州司马,又改蕲州司马,后又“徙于欽州”。据张说《徐齐聃碑》所载,其为蕲州司马在咸亨元年,二年即“坐事徙于钦州”(32)。这对于正春风得意的徐齐聃来说无疑是一个巨大的打击,以至于咸亨四年便死于钦州配所,年仅四十余。徐坚撰写墓志之时,或是为其父掩恶,并未记述徐齐聃外贬之缘由。《旧唐书·徐齐聃传》载其“以漏泄机密,左授蕲州司马。俄又坐事配流钦州”(33)可知徐齐聃被贬蕲州司马是因为漏泄机密,而其至钦州实际上是“配流”,而非《墓志》所言“徙”。

关于徐齐聃“配流钦州”,《徐齐聃墓志》中的一条信息值得我们特别关注。其文曰:“又敕于北门修书,飞步云龙,北议高于班传;凝缨金马,驿美等于严终。”按唐高宗朝有著名的北門学士,即是因出入北门修书而得名(34)。然北门学士始于高宗上元中,其时徐齐聃已死。况且史料记北门学士姓名者,均无徐齐聃。则其北门修书恐与北门学士无关。而《徐齐聃碑》与《新唐书》则载其曾于芳林门修书(35)。按芳林门为禁苑南面偏东之门,亦即宫城西北之门(36),《徐齐聃墓志》中所言北门很可能就是指《徐齐聃碑》中的芳林门了。同样有北门修书经历而非北门学士的,还有著名的张昌龄。《旧唐书·张昌龄传》载:

再转长安尉,出为襄州司户,丁忧去官。后贺兰敏之奏引于北门修撰,寻又罢去。乾封元年卒。(37)

由此可知,“北门修撰”一事或与贺兰敏之有关。贺兰敏之本位武则天外甥,被武则天改姓武以为武士彠嗣,权倾一时。《旧唐书·武承嗣传》载贺兰敏之:

累拜左侍极、兰台太史,袭爵周国公。仍令鸠集学士李嗣真、吴兢之徒,于兰台刊正经史并著撰传记。(38)

徐齐聃、张昌龄等也应在此时被贺兰敏之引为修撰。更值得注意的是,贺兰敏之因为行为不点,于咸亨二年配流雷州。《资治通监》亦载:“朝士坐与敏之交游,流领南者甚众。”(39)而徐齐聃正是在咸亨二年配流钦州,钦州正在岭南道。则徐齐聃流钦州,应是受贺兰敏之牵连。

据张九龄《徐坚神道碑》记载,徐齐聃死时,徐坚年仅十四岁。但这并没有影响徐坚的仕途,其睿宗朝官至黄门侍郎,玄宗朝为集贤院学士、副张说知院事。徐坚子徐峤玄宗朝亦曾任集贤院直学士,迁中书舍人。正是《新唐书·徐峤传》所言:“父子相次为学士,自祖及孙,三世为中书舍人”(40)也。徐氏家族自徐孝德艰苦创业,至徐坚等辈,可谓声望日隆。

二 徐氏之文学家传

徐氏家族能够从南方次等贵族,经过几代人的努力,得以立足于初唐、盛唐之庙堂,取得了极大的成功。究其缘由,徐孝德两女分别嫁与太宗、高宗固然对于家族兴起起到了重要作用,但徐氏家族的文化修为应是他们取得成功的更为关键的因素。

前文已经言及,徐孝德在太宗朝备受礼遇,与其女嫁与太宗有很大关系。然而徐惠入宫已在贞观中晚期,未必能够有很强的政治影响力,与长孙皇后更是无法相提并论。其妹雖嫁与高宗,然似是因为无子,也并没有什么权势,《旧唐书》、《新唐书》的《后妃传》更是没有提及高宗有此婕妤。况且即使是皇帝姻亲,若本身不是一等、二等的名门望族,又没有真才实学的话,也很难在朝廷中谋得重要职位。则徐氏家族因此二女而获得优待是可能的,但想凭借她们便能“五代入省、三代中书舍人”则条件并不充分。那么徐孝德两女嫁入宫中,只是为徐家的兴起提供了一个契机,他们真正取得成功,还是依靠其出众的家学传统。

徐孝德本人因史传材料太少,其文学水平高低已难以确知。《徐孝德墓志》载其“笃志于学,孜孜不倦。凡所撰述,且数万言……所制文笔,多不存记。今余篇策,十有五卷。”《旧唐书·经籍志》亦载有“《徐孝德集》十卷”(41)。二者虽然记载卷数不同,但单从徐孝德有文集传世来看,其文学修养应当不差。又据前引《徐坚神道碑》所言,徐坚十四而孤,祖母姜太夫人“念其聪异,诲以志学”,徐坚能有日后的成就,也赖少年时有其祖母督促。徐家重学,由此可见一斑。

徐孝德之女徐惠,即唐太宗之徐贤妃,以诗文著称。《旧唐书·徐氏传》曰:

生五月而能言,四岁诵《论语》、《毛诗》,八岁好属文。其父孝德试拟《楚辞》,云“山中不可以久留”,词甚典美。自此遍涉经史,手不释卷。太宗闻之,纳为才人。其所属文,挥翰立成,词华绮赡。(42)

徐惠幼年便读《论语》、《毛诗》,好属文,一方面能说明其具有文学天赋,一方面也能说明其父徐孝德教诲有方。此处也明言,太宗纳其为才人,正是看中了他的文学才华。美国科罗拉多大学柯睿(Paul W.Kroll)教授对徐惠的重要性给予了高度评价,并从文学角度详尽分析了她的每一篇诗文,学者尽可参考之(43)。此处不再一一引述徐惠诗文,但举一列以说明问题。《唐语林》卷四又记有徐贤妃故事一则:

上都崇圣寺有徐贤妃粧殿。太宗曾召妃,久不至,怒之。因进诗曰:“朝来临镜台,粧罢暂徘徊。千金始一笑,一召讵能来?”(44)

此类故事虽然不可尽信,但既然坊间能流传徐贤妃之传说故事,也能说明其睿智能文的形象已然深入人心。

徐齐聃与其姊徐惠相同,亦是少年时代便善于属文,前引《徐齐聃墓志》所载其十余岁受诏赋诗、蒙太宗赏赐金刀子一事,便是明证。徐齐聃官至西台舍人负责起草制诰,也是以出色的文笔而闻名。以致高宗因欣赏其文笔,专门命徐齐聃教授诸王属文。前文已经详论徐齐聃侍读于燕王李忠、章怀太子李贤、孝敬皇帝李弘、中宗李显、睿宗李旦、许王李素节等之经过。由此看来,《徐齐聃墓志》称赞其“纶诰之美,海内推雄。议者以有国已来,罕有此例”,并非虚美。虽然徐齐聃并无诗文传世,但其能够以侍读诸王知名,又得中宗、睿宗的认可与追赠,足以体现其文学水平之高超。张说《徐齐聃碑》中所言“非有海山之艺,温良之德,仪形以孚,柔嘉维则,其孰能发挥圣智,启迪天人者乎”(45),正是道出了徐齐聃身为帝师的文学和品德修养。

据《旧唐书·章怀太子贤传》:

时始出阁,容止端雅,深马高宗所嗟赏。高宗尝谓司空李绩曰:“此儿已读得《尚书》、《礼记》、《论语》,诵古诗赋复十余篇,暂经领览,遂即不忘。”(46)

又前引《唐会要》中亦提及许王素节师事徐齐聃,“能诵古诗赋五百余言”(47)。

徐坚继承了其父、其姑少能属文的优良家风,张九龄撰《徐坚神道碑》云:“时先府君为沛王侍读,公之岐嶷,声振平台,王闻而延佇,与之谈议,授简能赋,所博奕为贤,门客府寮深所厌服”(48)。徐坚十四而孤,其父引其见沛王时,徐坚亦是只有十岁上下。除了具有很高的文学素养外,徐坚更是以博闻多识、熟习典故著称。他曾经在武则天朝参与修撰《三教珠英》、删改《唐史》,《旧唐书·徐坚传》亦载其“前后修撰格式、氏族及国史等,凡七入书府,时论美之”(49)。

徐坚领衔编纂的《初学记》,作为唐代一部重要类书,得到了后世的极高评价,认为其在编纂方面远胜同为唐代类书的虞世南《北堂书钞》与欧阳询《艺文类聚》。《初学记》的成功固然能够体现出徐坚出众的才艺,但如果细审该书之编纂渊源,或也与徐氏之文学家传有很大关联。刘肃《大唐新语》卷九载:

玄宗谓张说曰:“儿子等欲学缀文,须检事及看文体。《御觅》之辈,部帙既大,寻讨稍难。卿与诸学士撰集要事并要文,以类相从,务取省便。令儿子等易见成就也。”说与徐坚、韦述等编此进上,诏以《初学记》为名。赐修撰学士束帛有差,其书行于代。(50)

此段道出了《初学记》的编纂缘由和主要内容。张说等奉命编集《初学记》的目的,是为玄宗诸子学习缀文提供教材。由此我们可以很自然的联想到,徐坚的父亲徐齐聃,在高宗朝正是承担了侍读诸皇子属文的使命,并以此知名。徐坚必然会从其父的侍读经历中吸取教授皇子的宝贵经验,甚或徐齐聃当年教授的教材、甄选之篇章,会被徐坚用于编纂《初学记》中。这一层家学渊源,对我们理解《初学记》编纂是至关重要的。余嘉锡先生从史料及制度角度考虑,认为《初学记》的真正作者应当是集贤院知院事的张说,而不应当是徐坚(51)。也有学者认为徐坚得以以副知院事领衔编纂《初学记》,是因为该书成于张说贬官之时,知院事空缺(52)。本文提出的徐坚编纂《初学记》与其家传的关系,或可为此问题的讨论提供新的思路。

徐坚之子徐峤,史籍载其事蹟頗略。2004年《徐峤墓志》出土于洛阳,其中涉及其先祖徐德、徐齐聃的内容非常简略,但其关于徐峤文学才能的记载却很有趣味。《徐峤墓志》言:“公数岁,善属文;年十二,博通群籍……公在丱岁,父友、左丞相张说,右丞相宋璟,每叹曰:‘徐子迥扶风尘,王佐才也’……公撰《易广义》卅卷,《类二戴礼》百篇,文集卅卷。”(53)这说明徐峤继承了家传的文学才能,更重要的是他延续了其父、祖幼年能文的优良家风。这是一个值得注意的现象,徐氏自徐齐聃、徐惠、徐坚,至于徐峤,都是幼年时代便已经受到了非常好的文学训练。这说明徐氏家族非常重视子弟的启蒙教育,并有一套很好的教育方法。徐齐聃得以侍读高宗诸子、徐坚能够成功编纂《初学记》也应当与徐氏的这种家传有著直接的关系。

总之,徐孝德以下,其女徐惠、子徐齐聃、孙徐坚,皆是以诗文著名。徐孝德次女嫁与高宗为婕妤,史载其亦有文藻。史书甚至将徐氏家族比与汉代班氏。《新唐书·徐贤妃传》:

惠之弟齐聃,齐聃子坚,皆以学闻,女弟为高宗婕妤,亦有文藻,世以拟汉班氏。(54)

又《旧唐书·徐坚传》:

坚长姑为太宗充容,次姑为高宗婕妤,并有文藻。坚父子以词学著闻,议者方之汉世班氏。(55)

张说《徐齐聃碑》更是对其家族推崇备至:

议者以公考果州府君高学才华,香名省闼,武帝贤妃姊也,大帝婕妤妹也;公既高步掖垣,子又践修旧职,同生标藻于鸾殿,重世含章于凤池。自班姬父兄,文雄汉室;左思女弟,词蔚晋宫;悠哉二族,徐氏三矣。(56)

所谓汉代班氏,即是指班彪、班固、班昭父女三人,父女皆以文学、史学著称。左思为西晋著名诗人自不待言。其妹名左棻,字兰芝,亦以诗文著称,被晋武帝纳于宫中,位至贵嫔。以徐氏比于汉代班氏、晋代左氏,可见时人对于徐氏几代词学家传的赞叹。

三 余论

通过上文对唐代徐氏家族历史的讨论,我们可以知道,徐氏在南朝本为次等氏族,徐孝德虽然以衣冠子弟的身份历职隋、唐,但并不显达。直至其女因文学才艺被太宗纳入宫中,徐氏才得到通显的契机。高宗朝,徐齐聃亦是凭借出色的文学才能,得以侍读高宗诸王,并获得了西台舍人的高位。徐坚更是以词学、博闻著称于盛唐之时。在徐氏在唐代逐渐获得政治、社会地位的过程中,其文学家传起到了非常重要的作用。

然而徐氏家族的情况却并非特例,类似的凭借文学才艺在隋唐朝廷得到升迁、任用的南朝士人,还是非常多的。其中著名者如岑文本,《旧唐书·岑文本传》曰:

文本性沈敏,有姿仪,博考经史,多所贯综,美谈论,善属文……贞观元年,除秘书郎,兼直中书省。遇太宗行籍田之礼,文本上《藉田颂》。及元日临轩宴百僚,文本复上《三元颂》,其辞甚美。文本才名既著,李靖复称荐之,擢拜中书舍人,渐蒙亲顾。初,武德中诏诰及军国大事,文皆出于颜师古。至是,文本所草诏诰,或众务繁凑,即命书僮六七人随口并写,须臾悉成,亦殆尽其妙。(57)

岑文本为南阳人,其先祖亦非高门。岑文本先仕于萧铣,后归于唐朝,亦当是南来士人。我们可以看到,岑文本博取太宗瞩目的方式,就是通过撰写《藉田颂》、《三元颂》一类的作品来展示自己的文采。官至中书舍人后,岑文本的文学才华更是得到了施展的空间。其随口叙述而成的诏诰,亦能“殆尽其妙”,正是高超的文学才能的体现。这也是他后来成为中书令的重要因素。除了岑文本以外,唐初还有许多具有南朝背景的名臣,亦以文学著称,如许敬宗“幼善属文”,“太宗大破辽贼于驻跸山,敬宗立于马前受旨草诏书,词彩甚丽,深见嗟赏”(58);虞世南“善属文,常祖述徐陵,陵亦言世南得己之意”(59)等,《隋书·文学传》与《旧唐书·文苑传》中,也记载了颇多隋及唐初凭借文学才能得到任用的南来士人。文学也是他们立名、干进的一个重要手段。

这种情况的出现,也有其特定的社会环境背景在。魏征所撰《隋书·文学传序》专门论及南北文学的差异,其中有:

梁自大同之后,雅道沦缺,渐乖典则,争驰新巧。简文、湘东,启其淫放,徐陵、庾信,分路扬镳。其意浅而繁,其文匿而彩,词尚轻险,情多哀思。格以延陵之听,蓋亦亡国之音乎!周氏吞并梁、荆,此风扇于关右,狂简斐然成俗,流宕忘反,无所取裁。高祖初统万机,每念鴉雕為樸,发号施令,咸去浮华。然时俗词藻,犹多淫丽,故憲台执法,屡飞霜简。(60)

虽然魏征意在批判南朝文学的浮华之风,但从这段描述我们还是可以看出,在北方政治势力不断统一南方的过程中,南方文学却也在不断北传,并占据了压倒性优势。西魏(即文中所谓“周氏”)灭梁之后,王褒、庾信等著名文人北上,致使南朝文风“扇于关右”、“斐然成风”。隋高祖统一天下之后,虽然试图“去浮华”,但社会上仍是普遍接受、推崇南朝文学,即是所谓“时俗词藻,犹多淫丽”者也。讫至唐初,所谓江左文风依然在社会中占据明显的主导地位(61)。

然而相对于文学上的优势,南朝士人及其后裔在政治上却处于绝对的弱势。关于唐代的统治阶层,陈寅恪有著名的“关中本位政策”理论,认为初唐统治中心,为在西魏宇文泰“关中本位政策”下结成的团体的后裔;至武则天掌握政权之时,“关中本位政策”及相关制度渐次破坏,被排除在传统政治中心之外的山东、江左之人,才凭借文艺得以通显(62)。虽然所谓“关中本位政策”尚有争论,但初唐由承自西魏北周的军功贵族把持朝政的局面,还是很明显的。南朝子弟,若非本即冠族,都很难出人头地。南来士人,例如徐氏者,若想在统一的中央王朝中获得干进的机会,就必须更多的依靠他们的文学才能。这也成为了他们在统一时代的一种特殊升迁途径。

总之,藉助新出土的《徐德墓志》、《徐齐聃墓志》,我们可以清晰的勾勒出徐坚以上唐代长城徐氏的家族历史。作为处在初唐统治中心之外的南来次等氏族,最终凭借自身的文学家传和二女入宫的政治机遇,获得了很高的社会地位,徐氏家族的历史具有很强的代表性,它揭示出在隋及唐初,文学实际上成为了南来士人得到任用、升迁的一条特殊途径,这对于我们理解唐代政治及社会具有非常重要的意义。

附识:承蒙北大唐代碑志读书班上诸位先生惠赐宝贵意见,谨致谢忱!

(本文原刊于《唐研究》第17卷,2011年,作者刘子凡,中国人民大学国学院博士生。)

① 千唐志齐张钫旧藏中,亦有一方《徐德墓志》,但其人讳德字信,与本文探讨的《徐德墓志》中字孝德的徐德并非一人。两志若只看标题则极易混淆,故在此指明。张钫旧藏《徐德墓志》图片见河南省文物研究所、河南省洛阳地区文管处编:《千唐志齐藏志》上,文物出版社,1984年,图版一三四。

② [唐]张说:《张燕公集》卷一八,中华书局,1985年,第188—189页。

③ [唐]张九龄着、刘斯翰校注:《曲江集》卷一九,广东人民出版社,1986年,第648—651页。

④ 《张燕公集》卷一八,第188页。

⑤ 《曲江集》卷一九,第648页。

⑥ [唐]林宝撰,岑仲勉校记,郁贤皓、陶敏整理,孙望審订:《元和姓纂》卷二,中华书局,1994年,第204—206页。

⑦ 《元和姓纂》卷二,第206—207页。

⑧ 《张燕公集》卷一八,第189页。

⑨ 《曲江集》卷一九,第648页。

⑩ 《新唐书》卷一九九,中华书局,1975年,第5661页。

(11) 《旧唐书》卷七六《曹王明传》,中华书局,1975年,第2666页。

(12) 《旧唐书》卷五一,第2167—2169页。

(13) 《新唐书》卷七六,第3472页。

(14) 《张燕公集》卷一八,第189页。

(15) 《旧唐书》卷一〇二,第3176页。

(16) 卢向前《唐代胡化婚姻关系试论——兼论突厥世系》,《敦煌吐鲁番文书论稿》,江西人民出版社,1992年,第20—46页。

(17) [宋]郑樵:《通志》卷七三《金石略第一·唐中》,中华书局,1987年,第845页。

(18) 景宋钞本《宝刻丛编》卷一。

(19) 《旧唐书》卷八六《燕王忠传》,第2825页。

(20) 《旧唐书》卷八六《燕王忠传》,第2825页。

(21) 《旧唐书》卷八六《章怀太子贤传》,第2832页。

(22) 《张燕公集》卷一八,第188页。

(23) 《旧唐书》卷八六《孝敬皇帝弘传》,第2828页。

(24) 《旧唐书》卷八六《许王素节传》,第2826页。

(25) 《张燕公集》卷一八,第188页。

(26) 《旧唐书》卷四二《职官志一》,第1787—1788页。

(27) 《旧唐书》卷一九〇上,第4998页。

(28) 《唐六典》卷九载:“中书舍人……凡诏旨、制敕及玺书、册命,皆按典故起草进书;既下,则署而行之”,中华书局,1992年,第276页。

(29) 《张燕公集》卷一八,第188—189页。

(30) 《旧唐书》卷七《中宗本纪》,第135页。

(31) 《新唐书》卷一九九《徐齐聃传》,第5661页。

(32) 《张燕公集》卷一八,第189页。

(33) 《旧唐书》卷一九〇上,第4998页。

(34) 《资治通铿》卷二〇二《上元二年》:“天后多引文学之士著作郎元万顷、左史刘祎之等,使之撰《列女传》、《臣轨》、《百僚新戒》、《乐书》凡千余卷,朝廷奏议及百司表疏时密令参决,以分宰相之权,时人谓之‘北斗学士’”。

(35) 《徐齐聃碑》所载内容为:“公始以宏文生通五经大义,发迹曹王府参军、右千牛兵曹、潞王府学、崇文馆学士兼侍皇太子讲,又芳林门修书。”《张燕公集》卷一八,第188页。《新唐书·徐齐聃传》的相关内容,便应是来自以上碑文,只是文字略有不同,见《新唐书》卷一九九,第5661页。

(36) 可参见《唐两京城坊考》,禁苑“正南阻于宫城,故南面三门偏于西苑之西。旁西苑者芳林门。”(徐松撰、李建超增订《增订唐两京城坊考》,三秦出版社,2006年,第35—36页。)

(37) 《旧唐书》卷一九〇《张昌龄传》,第4995—4996页。

(38) 《旧唐书》卷一八三《武承嗣传》,第4728页。

(39) 《资治通鉴》卷二〇二,第6367页。

(40) 《新唐书》卷一九九《徐齐聃传附峤传》,第5662页。

(41) 《旧唐书》卷四七《经籍志下》,第2074页。

(42) 《旧唐书》卷五一,第2167页。

(43) P.W.Kroll, “The Life and Writings of Xu Hui (627—650), Worthy Consort, at the Early Tang Corot”, Asia Major, part 2, 2009, pp.36—64.

(44) [宋]王谠撰、周勋初校证:《唐语林校证》卷四,中华书局,2008年,第403—404页。

(45) 《张燕公集》卷一八,第189页。

(46) 《旧唐书》卷八六《章怀太子贤传》,第2831页。

(47) [宋]王溥:《唐会要》卷五《诸王·杂录》,中华书局,1955年,第60页。

(48) 《曲江集》卷一九,第648页。

(49) 《旧唐书》卷一〇二,第3176页。

(50) [唐]刘肃:《大唐新语》卷九,中华书局,1984年,第137页。

(51) 余嘉锡:《四库提要辨正》,中华书局,1980年,第954—955页。

(52) (日)市川任三:《初学记成立考》,《城南汉学》1968年第10期,第23—35页;李玲玲:《张说与〈初学记〉》,《中国典籍与文化》2009年第4期,第101—104页。

(53) 赵振华:《徐峤墓志与徐峤妻王琳墓志初探》,《唐史论丛》第9辑,2007年,第239—252页。

(54) 《新唐书》卷七六,第3473页。

(55) 《旧唐书》卷一〇二,第3176页。

(56) 《张燕公集》卷一八,第188页。

(57) 《旧唐书》卷七〇《岑文本传》,第2536页。

(58) 《旧唐书》卷八二《许敬宗传》,第2761—2762页。

(59) 《旧唐书》卷七二《虞世南传》,第2565页。

(60) 《隋书》卷七六《文学传序》,中华书局,1973年,第1730页。

(61) 关于此问题,可参考唐长儒:《论南朝文学的北传》,《武汉大学学报》1993年第6期,第59—71页。

(62) 陈寅恪:《唐代政治史述论稿》,三联书店,2001年,第202—203页。

大唐西市博物馆藏墓志研究/吕建中,胡戟主编.-西安: 陕西师范大学出版总社有限公司, 2013;