唐初元勳的家族历程:以《李药王墓志》与李靖家族为中心

作者:聶溦萌

西安大唐西市博物馆藏《李药王墓志》,志石34行,满行36字,无首题,志盖未见。墓志序文中引录贞观二年(628)追赠志主的诏书称“随故大将军、永康公李药王”,又提及“公第三弟刑部尚书、检校中书令、永康公药师”,知志主为初唐卫公李靖之兄李药王。先迻录志文于下①:

公讳*(外囗里药王),字 ,陇西狄道人也。自真人应迹,*(外囗里道)德阐其玄风,飞将挺身,干戈深于止攻,贤达之*(外囗里才)继踵,公侯之*(外囗里祚)克昌。崇基峩峩,*(外囗里倚)丘陵*(外囗里而峻峙),鸿源淼淼,括汉泗而*(外囗里遐往)。曾祖欢,魏河陕二州刺史,永康县公。大父义,周岐州刺史、抚军将军,袭爵永康公。乘传而播时雨,褰帷而理棼丝,犹郑武之缁衣,若傅玄之司隶,芳猷无沐,遗烈犹存。考诠,随赵郡太守、*(外囗里上)开府仪同三司,袭*(外囗里爵)永康公。望重搢绅,材惟栋干,功业铭于钟鼎,名节殉于屯夷。公禀黄*(外囗里中)之茂德,承积善之余庆,识宇贞正,风度宏远,业盛学年,声驰冠岁。会稽之美,括羽成七札之奇,篮田之珍,琢磨倍十城之价。温恭流誉,倜傥标奇,戢鹓鸿之迅翮,俟扶摇而高引,整骐*(外囗里骥)之逸辔,望康衢而延伫。随高祖虚心治道,寤寐求贤,旌先公之茂勳,钦君侯之令望,开皇九年,授上开府仪同三司,袭爵永康公。仪三台而命服,冠五等而胙土,声实允洽,朝野荣之。十年,除婺州刺史。导之以德,齐之以礼,渥泽随春云共远,惠化与凯风俱翔,列城兴咏,期月斯在。十四年,授南宁道行军总管。总熊罢之旅,振雷霆之威,*(外囗里平僰)道之重氛,扫滇池之积雾,民*(外囗里无)谤黩,讵俟马卿之文,师不疲劳,宁假唐蒙之使。旋旆荒裔,献凯京华,册授大将军,继仲卿之遗尘,迈伯度之芳烈,褒赏之典,于是茂焉。十八年,授云州道行军总管。猛志云腾,宏谋电断,曜霜戈于朔野,扬羽旆于塞垣,声振殊俗,功闻帷扆。十九年,又除石州刺史。励精思治,详求民瘼,刑清讼息,远至迩安,随之得人,于斯为盛。廿年,又授朔州道行军总管。深入虏庭,长驱漠北,亟摧骨都之阵,屡挫射雕之*(外囗里锋)。既而单于畏威,左贤震*(外囗里慴),悉穹庐之长,倾引*(外囗里弓)之民。众寡之势既殊,主客之形亦异,公临危弥勇,视险*(外囗里若)夷,达旦通*(外囗里宵),兵穷矢尽。天长姧凶,我师丧律,然而煞伤巨万,亦足以畅乎天罚者矣。于时仆射杨素忌公雄烈,遂置之重议,因而除免。乃屏迹私庭,高卧虚室,同令尹之无愠,悟轩冕之傥来,优哉游哉,聊以卒岁。以随大业九年正月十九日终于东都之尚善里舍,春秋卅有七。公少而弘雅,长而俊发,仪表凝映,机神秀远,皎皎犹鲜云之开白日,肃肃*(外囗里若)清风之拂高松,敦雅素于衿情,希静退于名教,怀金鸣玉,悠然结薜萝之想,绮栋华榱,澹焉有蓬茨之致,谅所谓瑚琏之宏器,廊庙之奇材者欤。然而运舛数奇,为山止于一匮,时屯道丧,远略顿于促涂,垂翅安归,桑榆暮矣。廉将军之志事,无复更鸣之期,窦丞相之英图,遽深夜台之痛。呜呼,天道何其爽哉!皇唐膺运,道迈三五,择前王之令典,录异代之嘉庸,恩隆守冢,泽深封墓。贞观二年正月七日乃下诏曰:“随故大将军、永康公李药王,昔在随朝,早立功绩,久从风露,松价成行,眷言遗范,情深震悼,宜加宠命,被以哀荣。可赠持节、梓州诸军事、梓州刺史。”公第三弟刑部尚书、检校中书令、永康公药师,才兼文武,位隆台合,陟岗之望既绝,在原之痛寔深,泣分株于古今,申哀荣于宅兆,以其月十九日迁厝于雍州长安县之高阳原。郁郁佳城,白日黯而难见,幽幽泉户,黄垆掩而长毕。惧缣竹之易朽,悲山岳之潜移,式扬徽烈,寄情雕篆。其词曰:

郁矣洪族,悠哉遐绪,积德累仁,重规迭矩。玉产昆岫,珠孕随渚,猗欤挺生,昂昂绝侣。夙表温恭,早标英俊,澄波万顷,直上千仞。雪白兰熏,金声玉振,展如之人,寔邦之镇。爰总戎律,亟举蕃麾,旌旆舒卷,珪组陆离。泽随雨散,威共风驰,绩宣方岳,功着边垂。道或污隆,时有通塞,迹冥愠喜,心夷语默。如何彼苍,遽歼明德,痛深泉壤,悲缠邦国。皇情追远,礼备哀荣,月旐啔路,白骥悲鸣。山空树古,陇暗云平,万古斯毕,千载飞声。

李药王卒于大业九年(613),于贞观二年迁葬于“雍州长安县之高阳原”。其弟敳与之同日同地而葬,墓志亦藏于西市博物馆。《李敳墓志》行文模式及对家世的追述与《李药王墓志》基本一致,葬地亦为“雍州长安县之高阳原”,两人的安葬应是一并进行的,墓志亦一并撰写制作。此外,西市博物馆所藏墓志中还有《李令问墓志》,志主乃李药王之弟客师之孙,葬于开元十八年(730),虽然其葬地写作“京兆细柳营之东原”,与李药王、李敳不同,但极有可能本为一地②。《李药王墓志》涉及很多隋及唐初史事,尤令人瞩目的是其中引录贞观二年追赠诏书一首,它为我们了解李药王及李靖的家族,以及了解唐初封赠元勳先人的事件都提供了很多重要信息。本文将首先对墓志进行考证,揭示李靖家族在周隋的境况和唐代的一些变化,再对唐初追封元勳先世进行考察,这是研究唐初元勳家族值得重视的事件。李靖家族的经历是不少唐初元勳家族共有的,将它视为唐初元勳家族的一个个案进行探讨,希望对加深唐代历史理解有所裨益。

1.墓志与正史中名字、籍贯的差异

《新唐书》卷九三《李靖传》谓“靖兄端,字药王”,与《新唐书》所记的李靖字药师完全对应。但墓志云“公讳药王,字 ”,有所不同。墓志中出现空字,尤其是空諡号的情况时或有之,这作为一种异刻现象已经为学者所注意,其出现的原因,当与墓志序文铭辞的撰写和志石的刻制过程有关。本志所阙的是志主之字。从大量的墓志材料和文献材料的对比中我们可以知道,从北朝开始,人的名与字往往混淆,以字行于世者比比皆是,如果观察一些材料比较充分的家族,我们甚至会发现兄弟数人中一些人的名和另一些人的字相合(不论这种混淆是在成为历史记录的过程中还是在其他的什么过程中形成的),这些迹象都表明当时人对于名与字概念的区分似乎不大在意,颜之推也说:“河北士人全不辨之,名亦呼为字,字固呼为字。”③

除了《新唐书·李靖传》,正史中还有对志主的零星记述。《隋书》中出现了三条与他相关的史事,皆作“李药王”;《新唐书》卷七二上《宰相世系表》所记为“药王”。此外,这方墓志中提到志主兄弟时使用的是“李药王”、“药师”。按照一般观念来看,此墓志于志主名讳的正确写法应像《新唐书·李靖传》一样称为“讳端,字药王”,但是从《隋书》以及这方墓志中的内容来看,志主在隋及唐初无疑是以“药王”行的。而且李靖当时应该也以“药师”行,除了这方刻于贞观二年的墓志可作证据之外,《文馆词林》卷六九一有“贞观年中授杜如晦等别检校官敕一首”,亦称为“李药师”,《旧唐书》卷二《太宗纪上》和卷五七《刘文静传》叙述武德九年(626)功臣定食封时亦称之为“李药师”,这两段记载很可能也都是节引原敕诏。《李靖碑》④云“公讳靖,字药师”,而史料中“李靖”的出现大概在盛唐以后。一种解释是药王、药师兄弟皆以字行⑤,不过《旧唐书·李靖传》称“药师”并非李靖之字,而是“本名”,是《旧唐书》的作者对当时人名字行用习俗理解有误,还是另有所凭呢?联系这方墓志中志主之讳谓“药王”、字则阙如,至少可以判断“靖”或“端”的名字看上去虽文雅而正式,但当时却并不使用。

关于李靖家族地望的记载,也有几种版本。《旧唐书》本传记李靖为“雍州三原人”,《新唐书》为“京兆三原人”,实同。此方墓志及《李敳墓志》所记均为“陇西狄道人”。《李靖碑》和李靖弟客师的三位后人的墓志皆称为“陇西成纪人”或“成纪人”⑥。据《新唐书》卷七二《宰相世系表》,李靖属丹阳房,其先世“与族人宝入后魏,因居京兆山北”,李宝为凉武昭王李暠之孙,那么丹阳房为唐帝室远裔,其郡望为陇西,实则久居京兆,也就是说,上述几种碑志记录的是郡望,而两(《唐书》)记录的则是实际情形。

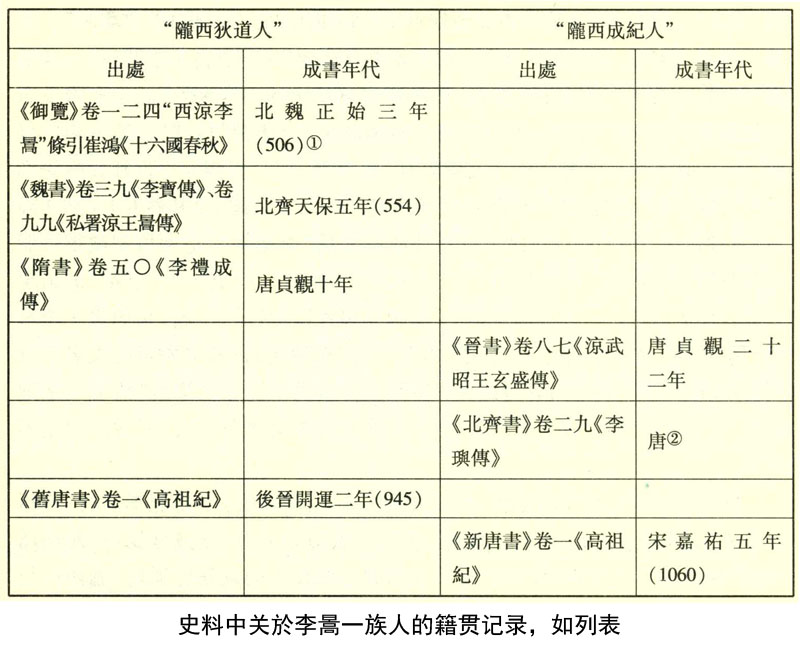

陇西与京兆的差异来源于此,至于陇西狄道与陇西成纪的差异,则有些复杂。狄道和成纪实为两县,我粗略搜集了史料中关于李暠一族人的籍贯记录,列表如下:

如上所示,《御览》引《十六国春秋》以及《魏书》中多处都称他们是“陇西狄道人”,早期未见“陇西成纪人”的说法。在石刻材料中,北朝墓志似乎亦未见云“陇西成纪”者,而唐代李氏的郡望作“成纪”或“狄道”之例都不少,也说明“成纪”当是后起之说,而与“狄道”并行。这两种郡望当各有依据。《十六国春秋》以来多种史籍都称李暠为李广之后,而《汉书》谓李广为陇西成纪人。《晋书》卷八七《凉武昭王玄盛传》云:

广曾祖仲翔,汉初为将军,讨叛羌于素昌,素昌乃狄道也,众寡不敌,死之。仲翔子伯考奔丧,因葬于狄道之东川,遂家焉。世为西州右姓。

《晋书》这番解释,说明狄道实为李氏之家业所在。“陇西狄道”的郡望最初是与实在的地方势力相联系的,但随着西凉被减,李氏成员最终进入北魏朝廷并显达于北魏周隋朝廷,“狄道”对最具影响力的这一支李氏的意义逐渐消退,加上这一时期不断滋长的攀冒家世的风气,出现径称为“陇西成纪人”的做法实在是顺理成章。

唐代的风气是称郡望,李靖家族早期自称为“陇西狄道人”,即如李药王和李敳两人墓志所示,而自贞观末年《李靖碑》以后皆称“陇西成纪人”。联系到李药王、李靖生前皆以“药王”、“药师”行于世,似乎在唐初的动荡时期过后,伴随着社会的稳定和家族的不断发展,对自身的郡望和先人谱系都有所整理。

2.李靖先世的情况

墓志记李药王之世系云:

曾祖欢,魏河陕二州刺史,永康县公。大父义,周岐州刺史、抚军将军,袭爵永康公。乘传而播时雨,褰帷而理棼丝,犹郑武之缁衣,若傅玄之司隶,芳猷无沐,遗烈犹存。考诠,随赵郡太守、上开府仪同三司,袭爵永康公。望重搢绅,材惟栋干,功业铭于钟鼎,名节殉于屯夷。

《李敳墓志》所记与此基本一致。在具体讨论其家世前,首先应注意到这方墓志完全未提及李唐皇室,而据《宰相世系表》,李靖家族与李唐皇室皆是西凉李暠的后裔,《李靖碑》铭辞开篇即说“猗欤茂族,同源帝先”。《李药王墓志》和《李敳墓志》都未提及其家族与李唐皇室有任何联系,或许说明贞观初年李靖家族的谱系尚未像后来般与李唐皇族明确地联系在一起。

墓志仅从李药王之曾祖说起,更早的情况则见于《新唐书·宰相世系表》。李氏丹阳房的先人“文度,西凉安定太守,与族人宝入后魏,因居京兆山北”⑦,即这一支的始迁祖,他能够在西凉担任安定太守,自然是由于他与西凉君主同族的关系。李欢即文度之孙,但表格中李欢父辈却付之阙如,说明文度入魏后这一家族便趋于平庸。北魏东西分裂后,除了北方六镇之民多腾达,关中和东西魏交界地区也有不少人凭借乡土势力或武力而崛起,李欢极有可能就是随着这一浪潮步步攀升,得至高位,而李欢以下几代人的官职不过刺史、郡守一类,盖皆为武人。

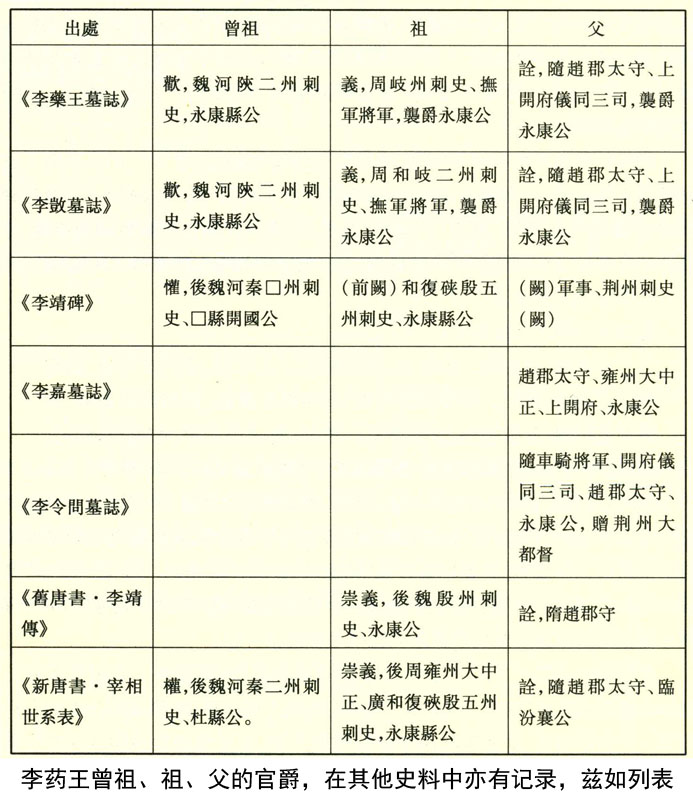

李药王曾祖、祖、父的官爵,在其他史料中亦有记录,兹列表如下:

《李靖碑》与《宰相世系表》对曾祖、祖两代的记载基本吻合,唯《宰相世系表》将“欢”讹为“权”,《李靖碑》中曾祖欢的爵位虽残,但从所阙字数推断是“杜县开国公”的可能性极大。两处记载父辈的官爵虽不同,但《李靖碑》于此残损过甚,有可能荆州刺史、赵郡太守都是其官职的一部份,而《宰相世系表》略言之。《旧唐书》本传的记述十分简略,而与《世系表》无矛盾之处,姑且看作同一说。《李药王墓志》却与上述几种材料不同,最明显的一点在爵位上,称曾祖欢为“永康县公”,而祖、父皆“袭爵永康公”,另外序文还提到药王之弟“刑部尚书、检校中书令、永康公药师”,爵位同样是“永康公”,这是唐代所封,肯定与其家在先朝受封此爵有关。《李嘉墓志》仅及药王之父,所记的爵位也是永康公,在这一点上与《李药王墓志》相同。但是,李欢的“杜县公”之爵、李诠的“临汾襄公”之爵和諡号也不会是杜撰出来的,这些歧异应该是由追赠引起的。

现在所知其家最早得到永康公爵位者应该是李崇义,但《旧唐书·李靖传》在其官爵前冠以“后魏”而《宰相世系表》在其官爵前冠以“后周”,可能因他本人历仕两朝或是在北周获得赠官。如果李崇义在后魏仅为殷州刺史而到北周时又任四州刺史或被赠四州,说明其家在北周时有一定地位,这种地位明显超过了仅为“隋赵郡太守”的李诠所处的水平,换言之,李崇义的永康县公之嗣可能本非李诠,亦即李诠在北周并无永康公之爵,而《宰相世系表》所载的临汾公或许是他原本的封爵。

关于李诠的生平,《李药王墓志》谓其“功业铭于钟鼎,名节殉于屯夷”,再加上他曾得到“襄”的諡号,推测他死于边境战争中。《旧唐书·李靖传》称“其舅韩擒虎”,知李诠所娶为韩雄之女,韩擒虎之姊妹。据《周书》卷四三《韩雄传》,韩雄卒于北周天和三年(568),李药王生于天和二年,所以李诠娶韩雄女,是在韩雄死前。不过婚后没几年韩雄便去世,韩雄诸子尚未成气候,所以北周末年是韩氏低潮的时期。入隋后韩擒虎功业渐显,自然会带动李诠一支地位上升,而迅速上升的最有可能的机会,就在开皇九年平陈之时,因为韩擒虎于平陈有大功,其侄儿李药王正在这一年袭爵,或许不是巧合。我推测李氏家族正嫡本不在李诠这一支,然而由于韩擒虎的缘故,此时永康公之爵改由李诠、李药王承袭。

据墓志,李药王继承爵位之后的十一年中,曾担任过婺、石二州刺史,并几次任行军总管,以功册授大将军,地位较其先祖毫不逊色。但在经过这十余年的家族复兴后,李药王的官宦生涯遭到毁灭性打击。墓志叙述这一段经历云:

廿年,又授朔州道行军总管。深入虏庭,长驱漠北,亟摧骨都之阵,屡挫射雕之锋。既而单于畏威,左贤震慑,悉穹庐之长,倾引弓之民。众寡之势既殊,主客之形亦异,公临危弥勇,视险若夷,达旦通宵,兵穷矢尽。天长姧凶,我师丧律,然而煞伤巨万,亦足以畅乎天罚者矣。于时仆射杨素忌公雄烈,遂置之重议,因而除免。

李药王于开皇二十年出任朔州道行军总管,与突厥作战失败,因而受到处罚,于是被废于家,直至逝世。墓志中所述的战事见于《隋书》卷五二《韩洪传》、卷七四《酷吏传·赵仲卿》和卷八四《北狄传·突厥》。《酷吏传》与《北狄传》所记较略,《韩洪传》云:

寻拜代州总管。仁寿元年(601),突厥达头可汗犯塞,洪率蔚州刺史刘隆、大将军李药王拒之。遇虏于恒安,众寡不敌,洪四面搏战,身被重创,将士沮气。虏悉众围之,矢下如雨。洪伪与虏和,围少解。洪率所领溃围而出,死者大半,杀虏亦倍。洪及药王除名为民,隆竟坐死。

恒安即北魏旧都平城,据《元和郡县志》卷十三“河东道云州”,北齐初于平城故地置恒安镇,周、隋因之⑧。韩洪是韩擒虎季弟,也是李药王的舅舅,是这次行军的主帅。这次在恒安与达头交战,隋军因众寡不敌死伤甚众,主帅韩洪与李药王被除名为民,刘隆被处死。史传中没有涉及杨素在造件事中所起的作用,而墓志称“仆射杨素忌公雄烈,遂置之重议,因而除免”。但是墓志中常有回护逝者的倾向,因此也不能就此认为李药王之除名乃杨素从中作梗。但可以肯定的是,李药王及其舅父韩洪同时被除名为民,对李药王家族的打击一定很大,直到十年后炀帝北巡至恒安,见到当年的战场白骨被野,感而慯怀,韩洪才得以起为陇西太守,且不久因远征朱崖而病卒⑨,李药王则再未能出仕。造就是李靖在大业末仅为马邑郡丞的背景⑩。

3.唐初对元勳先世的封赠

李药王卒于大业九年,与其墓志所立时间相隔甚远,这是因为他作为唐开国勳臣李靖之兄,在贞观二年受到追封,并被迁葬至长安。墓志云:

皇唐膺运,道迈三五,择前王之令典,录异代之嘉庸,恩隆守冢,泽深封墓。贞观二年正月七日乃下诏曰:“隨故大将军、永康公李药王,昔在隨朝,早立功绩,久从风露,松价成行,眷言遗范,情深震悼,宜加宠命,被以哀荣。可赠持节、梓州诸军事、梓州刺史。”公第三弟刑部尚书、检校中书令、永康公药师,才兼文武,位隆台阁,陟岗之望既绝,在原之痛寔深,泣分株于古今,申哀荣于宅兆,以其月十九日迁厝于雍州长安县之高阳原。

《新唐书·李靖传》云李药王“以靖功袭永康公,梓州刺史”,但墓志称李药王于开皇九年袭永康公之爵,从墓志所引诏书来看,“大将军、永康公”是隋代官爵,唐代所赠只有“持节、梓州诸军事、梓州刺史”,且《隋书·酷吏传》亦谓“永康公李药王”,这些材料证明《新唐书·李靖传》实误。《李药王墓志》的材料,对于了解唐初对勳臣先世的追封及迁葬赗赠情况极有帮助。

关于这一问题的重要材料,还有《房彦谦碑》(11)。房彦谦为房玄龄之父,死于隋代,于唐贞观三年及四年以玄龄之故被追赠,并在朝廷的赞助下迁葬本乡,这一系列过程与李药王基本一致。其碑云:

高祖法寿,宋大明中,州主簿、武贲中郎将、魏郡太守,立功归魏,封庄武侯、使持节、龙骧将军、东冀州刺史,薨,赠□□□青州刺史,諡蕑侯。(中略。)曾祖伯祖,州主簿,袭爵荘武侯,齐郡内史、幽州长史、口行州事。(中略。)祖翼,年十六,郡辟功曹,州辟主簿,袭爵庄武伯,宋安太守。(中略。)□伯熊,年廿,辟开府行参军,仍行□州清河广川二郡太守。

碑文还详细记录了房彦谦在唐代被追赠的情况:

降生一子,光辅帝唐,叶赞璇玑,参调玉烛,皇上情深遗烈,□□想于夷门,眷言才子,便有懐于袁焕。贞观三年十有二月,乃下诏曰:“纪功褒德,列代通典,崇礼饰终,著在方策。隋故司隶刺史房彦谦,世袭簪缨,珪璋特秀,温恭好古,明闲治术,爰在隋季,时属卷怀,未遂通涂,奄从运往,以忠训子,义□过庭,佐命朝端,业隆功茂,宜锡以连率,光被九原,可赠使持节、都督徐泗仁谯沂五州诸军事、徐州刺史。”四年十一月,又发诏追封临淄公,食邑一千户,諡曰定公,礼也。

关于房彦谦及其先世的情况,《隋书》卷六六《房彦谦传》“庄武”皆作“壮武”,于房翼之爵谓为“庄武侯”而非“伯”,此外无矛盾之处;《新唐书》卷七一下《宰相世系表》和《房玄龄碑》所记亦与此略同(12)。由此可以知道,房玄龄先世房法寿得封壮武侯,至玄龄祖父熊失去了袭爵的资格,因此其祖、父两代在唐代以前都无爵位。其父在贞观四年被追封为“临淄公”,并赐予諡号,爵称来自房玄龄的“临淄侯”而不是其先世的“庄武侯”,而且碑文明言其得封是由于“降生一子,光辅帝唐”。唐初的追赠仅及房玄龄之父一代,未及其祖。与追封相联系的是迁葬。《房彦谦碑》碑阴详细记录了朝廷“前后为供葬事发勅旨行笔十有二条”(13)之状,并有“从京师洛阳殡所送至本乡”之语,说明是将房彦谦从原葬地迁葬至其故里,即碑阳所谓“本乡齐州亭山县趙山之阳”。追赠诏书分别发于贞观三年和四年,迁葬时间在五年三月,“为供葬事”所发敕诏在“公之将葬”时。

此外,在史传和碑志中还可以找到一些唐初开国勳臣之先人受封赠的例子。

长孙无忌之父长孙晟,于《隋书》卷五一有传,传曰:“贞观中,追赠司空、上柱国、齐国公,諡曰献。”而据《旧唐书》卷六五《长孙无忌传》,无忌于贞观元年封齐国公,贞观十一年改封赵国公,其父所得的“齐国公”与他在贞观前期的爵封相同。

天册万岁元年(695)《张忱墓志》载:“高祖敢之,齐司徒司马。曾祖士儒,唐持节、深州刺史、定远郡公。祖公谨,唐左骁卫大将军、使持节都督诸军事荆州刺史、郯国公,諡曰襄。”(14)神功元年(697)《张愃墓志》载:“曾祖□儒,唐使持节、深州诸军事、深州刺史,諡曰昭。”(15)墓志中张公谨之父士儒的官爵前被明确冠以“唐”,显然是由公谨而得到的封赠,而公谨之祖敢之则未获得追赠。张公谨于武德九年玄武门之变后被封为定远郡公,贞观四年破颉利可汗于定襄后进封邹国公,其父所得的“定远郡公”与他在贞观元年至四年的爵封相同。

《陈伯玉集》卷六《唐故循州司马申国公高君墓志》:“曾祖励,字敬德,北齐朔州大行台仆射,袭爵清河王,改封乐安王,周授开府,隋授杨楚洮三州刺史,我唐有命,崇宠典章,贞观初,赠恒定并赵四州刺史,垂拱中,又赠特进。”(16)高励即高士廉之父,他在北齐已是清河王,因此唐初追封可能仅赠与官位,而未赠爵。

显庆四年(659)《尉迟敬德墓志》云:“曾祖本真,后魏西中郎将、冠军将军、渔阳懋公,赠六州诸军事幽州刺史。祖孟都,齐左兵郎中,金紫光禄大夫,周济州刺史。……父伽,隋仪同,皇朝赠汾州刺史,幽州都督,幽檀妫易平燕等六州诸军事、幽州刺史,常宁安公。”(17)曾祖本真所得的赠官,应是先朝所赠,获得唐朝封赠的只有其父伽,墓志在其赠官前书“皇朝”。《旧唐书》卷六八《尉迟敬德传》云:“显庆三年,高宗以敬德功,追赠其父为幽州都督。”(18)墓志与本传结合来看,唐朝对尉迟伽的封赠应是两次,第一次赠汾州刺史、常宁郡公,第二次赠幽州都督诸军事、刺史。虽然墓志中将“常宁安公”写在第二次所赠官之后,但那只是为了将官与爵分开记录,并不表示它一定也是第二次所赠,《尉迟恭碑》中所书的就是“考伽,隋授仪同三司、卫王记室,皇朝追封常宁安公,赠汾州刺史、幽州都督”(19)。碑文明言“常宁安公”是唐代追封的,结合其他勳臣之例,是与汾州刺史一起在第一次封赠时所得的可能性比较大。

显庆元年《唐俭墓志》详细记录记录了唐俭高祖至父四代先人的官爵:“高祖岳,后魏肆州刺史。曾祖灵芝,齐赠尚书右仆射、司空公。……祖邕,侍中、中书监、左、右仆射、尚书令、录尚书事、晋昌王。……父鉴,齐中书舍人、通直散骑常侍,隋武贲郎将、戎顺二州刺史,晋昌郡公,皇朝赠太常卿、上柱国。”(20)看来只有唐俭之父鉴获得了唐朝的封赠,而且他在隋已为郡公,唐朝的封赠不包括爵位。

显庆五年《赵王妃宇文氏墓志》载宇文士及之父宇文述为“隋开府仪同三司、左翊卫大将军、司徒、尚书令、十郡太守,皇朝赠司空、上柱国,许国公”(21)。这里将“许国公”写在“皇朝赠”之后,也是由于要将官与爵分开记录,众所周知宇文述在隋封许国公,显然非唐朝所赠;而且这方墓志记录宇文士及的官爵亦是如此,将“郢国公”书于“赠左卫大将军、上柱国”之后,而宇文士及高祖时就封郢国公了。宇文述在隋有爵,因此唐朝所赠只有“司空、上柱国”。

麟德二年(665)《程知节墓志》云:“曾祖兴,齐兖州司马。祖哲,齐黄州司马。……父娄,济州大中正,皇朝赠使持节瀛洲诸军事、瀛洲刺史。”(22)其曾祖及祖均未得到封赠。墓志未云唐朝赠其父爵位,但从程知节先人的历官及其早年经历来看(23),应非显宦家庭出身,其父在隋不大可能有爵封。

李绩的情况比较特殊,其墓志云:“祖康,齐谯郡太守,皇朝赠济州刺史。(中略)显考盖,皇朝散骑常侍,封济阴郡王,固辞王爵,徙封舒国公,赠潭州都督,谧曰节。”(24)不仅父亲,而且祖父也得到唐朝封赠。这是由于李绩在武德二年降唐时其父李盖仍在世,当时即“封其父盖为济阴王,盖固辞王爵,乃封舒国公,授散骑常侍、陵州刺史。”(25)所以李绩之祖也很可能是作为李盖之父得到追赠。李盖大约死于贞观初(26),由于他生前已在唐朝获得官爵,因此李绩先世受封赠的情况与其他开国勳臣有所不同。下文暂不将李绩与其他勳臣一并讨论。

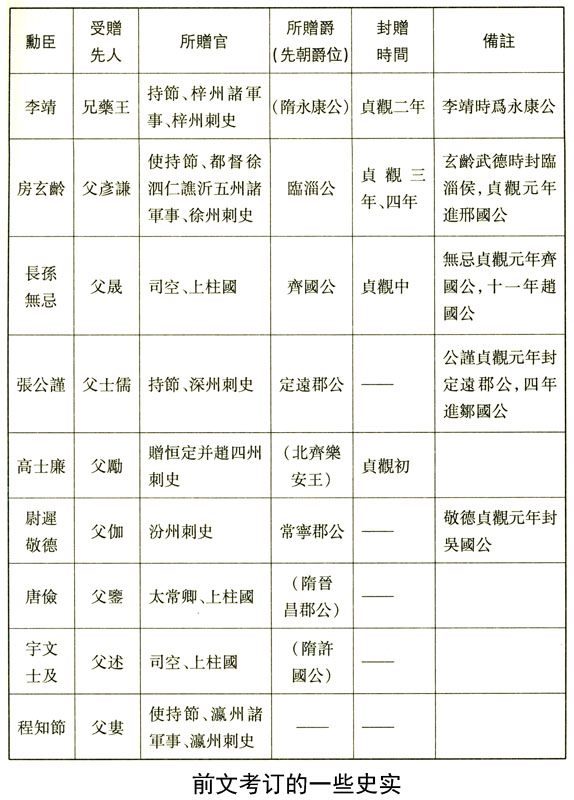

通过以上材料可知,唐初不仅对勳臣本人进行封赏,亦对其先人加以褒赠,它应是一场有规划的集体褒赠行动(27),下文将串联这些褒赠个案来阐释其整体规律。为了便于论述,先将前文考订的一些史实列于下表。

以上能够确定时间的三例(李靖、房玄龄、高士廉)都在贞观初年,因此这一时期当有一次集中褒赠勳臣先人的行动发生。其他时期亦有类似活动,但可能较为零散,如前述尉迟敬德之父于高宗显庆三年被再度追赠。所赠包括官与爵,但爵不是普遍的。首先来看所赠之官。虽然很多材料来源于后人的墓志,其中对官职的记录很可能有所简略,但还是可以看出所赠之官多为都督诸军事、刺史,至于是否有使持节或持节,以及督、刺州数的差异,可能并不像表中所见的那样明显。而长孙晟、唐鉴、宇文士及三人所获赠官为公卿及上柱国,等级较高,可能与三人本身地位有关:长孙晟之女即太宗长孙皇后,宇文述在隋位极人臣,唐鉴“与高祖有旧,同领禁卫”(28)。

接下来看所赠之爵。在以上九例中,四例的受封赠者(李药王、高励、唐鉴、宇文述)在前朝已有爵位,李药王墓志所引诏书明确表示其永康公为隋朝爵位,唐代所赠仅限于官而不及爵,其他几例在墓志中出现时亦书先朝之爵,唐所赠者亦应是有官无爵。另外四例(房玄龄、长孙无忌、张公谨、尉迟敬德)的受封赠者在先朝尚无爵位,而唐朝的封赠不仅包括官,也包括爵。

那么唐朝所赠之爵是如何决定的呢?长孙晟、张士儒所得之爵与长孙无忌、张公谨在贞观初年的封爵完全相同,房彦谦所得的“临淄公”,当与房玄龄先前受封“临淄侯”有关,只有尉迟伽的“常宁郡公”,既不是来自尉迟敬德,也不是来自尉迟先世,令人疑惑。这恐怕是由于过高的爵等不轻易授人。《通典》卷一九载唐封爵有“国王,郡王,国公,开国郡公、县公,开国侯、伯、子,凡九等”(29)。《唐六典》卷二“司封郎中”条云“至郡公,有余爵听回授子孙;其国公,皆特封焉”,贞观初年为国公者屈指可数,也说明国公之爵的特殊性。上述几例中只有长孙无忌之父获赠国公级的爵位,长孙氏乃国之懿戚,而其他人皆获赠郡公,应是常例。于是,房彦谦和尉迟伽在受封时应得到郡公之爵,而他们儿子的爵位都已经成为国公,国公与郡公的爵号属于两种系统,无法相互借用。房彦谦的情况是采用了房玄龄早先的爵号,而尉迟敬德,从本传和墓志的记载来看,是由于在玄武门之变中立下大功而直接获封“吴国公”,因此其父无法借用他的爵号,另得“常宁”之封。

《李药王墓志》和《房彦谦碑》都反映出追赠成为迁葬的契机,尤其是《房彦谦碑》所记唐政府对迁葬赙赠甚厚。其他各例由于材料本身的性质所限,无法知道是否伴随了迁葬的行为,但在隋末动乱中卒于异乡之人很多,唐初墓志中有大量迁葬的情况,我想如果受封的先人未葬于本乡,借此机会迁葬的可能性非常大。而且,古代迁葬往往是家族中多人同时进行,比如这里的李靖家族就至少有李药王及其弟李敳两人迁葬至长安。所以一位先人得到封赠,有可能带来对家族葬地的影响。

关于封赠的物件,有六例(李靖、房玄龄、张公谨、尉迟敬德、唐俭、程知节)明确显示仅封赠一人,其他几例亦不能说明有更多人受赠。绝大部份情况是封赠勳臣之父,但李药王是作为李靖之兄而得到追赠的,或许是由于他们的父亲李诠早逝,在李靖之前的永康公是李药王而不是李诠。

封赠制度本身即蕴涵着对魏晋以来的门阀制度的反动因素。吴丽娱在讨论唐代官员父祖封赠及门荫制度的社会影响时指出:“唐宋官僚制下的封赠和用荫没有对子孙身份来源甚至数量的限制,嫡、庶都可以用荫,反之嫡、庶也都可以赠父祖。”这就打破了宗法制度,尤其是父祖封赠,通过制度使家族的历史可以借由现时的权势而改变,“但提供造一切可能的是皇帝”(30)。一个家族的门阀资历可以由现实决定,而且家族内的大宗也可以基于现实改变而不受制于嫡长子继承制,体现了与中古早期的门阀制度恰恰相反的由现时决定、由皇权决定的倾向。而贞观初年对元勳先世的封赠中这样的倾向更加强烈,尤其体现在对元勳先人的赐爵上。不仅是获得封赠的资格依托于当世的功业,甚至先人封爵名号就直接来自勳臣本人的爵号,而他本人的腾达及其爵号的获得,自然是完全仰仗太宗之皇权的,这与士族社会当世仕途仰仗先人官爵的过程恰好完全相反。

将封赠的这一功能与前文考证的李靖家世相结合,更能看出贞观初期封赠元勳先世的不寻常之处。这一在隋末已经没落的家族,在唐初由于李靖而再度兴盛。虽然李药王在隋有永康公之爵因而没有获得唐朝追封爵位,但唐朝封李靖亦为永康公,无疑使其家族正嫡由李药王过渡为李靖,追封李药王后的迁葬亦由李靖主持。而且,这样的命运不仅出现在李靖一人身上,虽然不是同时降诏,但贞观初年还是在较集中的时期、以较相似的方式对多位元勳先世进行了封赠,可以说是一项成规模的行动。自北朝以来,国家对大臣先世进行追赠渐趋流行,但通常都是对当朝的某位权贵所赐予的殊荣,像贞观初期这样的成规模行动是前所未有的。众所周知,秦王李世民是在与太子的尖锐斗争中胜出而即位的,太子的支持者多是北周以来的关陇集团的旧贵族,而秦王的阵营中则有不少新力量。贞观初年亦即李世民即位后不久对元勳之先人的封赠,将提升其家族、尤其是原本地位不高的新晋元勳家族的资望,进而可能影响当时贵族社会的格局。这是太宗巩固政局的一项措施,也表现出此时皇权对门阀贵族社会采取主动的倾向,而遗无疑是影响此后唐代历史走向的一种重要力量。

4.余论

李靖家族在北魏分裂后得以显达于关中,但李靖一支本非正嫡,到隋末已经没落。李靖投靠太宗,成为初唐最为功绩赫赫的元勳之一,无疑使这一支再次崛起,而且地位远远超过了过去任何时候。这也是唐初很多元勳家族的共同经历。李靖家族后来改称郡望,以及李靖兄弟后来以较文雅的名字出现在史书中,或许都是这个家族在身份地位上升的过程中对自身的修饰。贞观初年对元勳先人的封赠,也可以看作国家赋予这些处于政治核心的家族以门阀资历。

历经太宗一朝,很多原本寒微的勳臣藉助政治上的显达而使自己的家族一跃成为社会上层,甚至竟然竞相与太宗深恶痛疾的山东士人联姻。《通鉴》卷二〇〇云:“太宗疾山东士人自矜门地,……而魏征、房玄龄、李绩家皆盛与为昏,常左右之,由是旧望不减。”(31)要与山东士族联姻的绝不止《通鉴》所举的几人,如前引《程知节墓志》记程知节前夫人为“孙氏”,甚至不云郡望,而后夫人则为“清河崔氏”。从这种情况可以看出这些勳臣家族不仅在政治上显达,也寻求高级的社会和文化地位。这些新的勳臣家族的兴起,既是依靠太宗的扶植,也有他们自身的努力经营。中央政权核心人物的家族摇身变为高门大族,是北朝以来就存在的现象,这是士族社会价值观的巨大感染力与中央政权对社会各方面的有力控制共同作用的结果,不过这个问题已经远远超出了本文所能论述的范围,姑且就此结束。

(本文原刊于《唐研究》第17卷,2011年。作者聶溦萌,北京大学历史系博士生。)

① 见《大唐西市博物馆藏墓志》。墓志的录文、点校等工作,均属北京大学中国古代史研究中心和西安大唐西市博物馆共同主持的“《大唐西市博物馆藏墓纺》整理与研究”集体研究成果。

② 《李敳墓志》、《李令问墓志》录文,并见《大唐西市博物馆藏墓志》。

③ [北齐]颜之推:《颜氏家训》卷二《风操》,王利器集解,中华书局,1993年,第92页。

④ 《大唐故尚书右仆射特进开府仪同三司上柱国赠司徒并州都督卫景武公碑》,见王昶辑:《金石萃编》卷五一,中国书店影印扫叶山房本,1985年,叶四正;又见董诰等编,《全唐文》卷一五二,中华书局影印本,1983年,第1551页下栏。

⑤ 李靖之弟“客师”似乎也是以字行,不过《李敳墓志》称“君讳敳,字 ”,与他几个兄弟行用之名并不合拍。

⑥ 《李靖碑》已见前注。开元十八年《李令问墓志》,西安大唐西市博物馆藏。开元十九年《唐故华州郑县主簿李府君(景阳)墓志》,见周绍良主编《唐代墓志汇编》开元三二一,上海古籍出版社,1992年,第1379页,下文简称《李景阳墓志》;弘道二年正月廿六日《隰川县令李公(嘉)墓志铭》,见李昉:《文苑英华》卷九五九,中华书局,1956年,第5039页下栏,下文简称《李嘉墓志》。

⑦ 《新唐书》卷七二上《宰相世系表》,中华书局,1975年,第2461页。

⑧ [唐]李吉甫:《元和郡县图志》卷一三,贺次君点校,中华书局,1983年,第409页。

⑨ 见《隋书》卷五二《韩擒虎传》,中华书局,1973年,第1343页。传在此事后云“未几,朱崖民王万昌作乱”,而据同书炀帝纪,王万昌作乱在大业六年。因此推断韩洪任陇西太守在战败被除名投十年左右。韩洪在讨平王万昌及其弟仲通的连续叛乱之后,未及旋师即病卒。

⑩ 《旧唐书》卷六七《李靖传》:“大业末,累除马邑郡丞。”中华书局,1975年,第2475页。

(11) 《房彦谦碑》,即《唐故都督徐州五州诸军事徐州刺史临淄定公房公碑》,见《金石萃编》卷四三,叶一正至叶二背;又见《全唐文》卷一四三,第1447页下栏至第1451页上栏。

(12) 《房玄龄碑》,即《大唐故左仆射上柱国太尉梁文昭公碑》,见《金石萃编》卷五〇(避讳作“房元龄碑”),叶一正、背;又见《全唐文》卷一四九,第1516页上栏至第1517页上栏。

(13) “行笔”或当作“御笔”,然《金石萃编》、《全唐文》作“行笔”。

(14) 《潞州潞城县令张忱墓志》,《唐代墓志汇编》天册万岁003,第879页。

(15) 《唐故朝散大夫益州大都督府郫县□张君(愃)墓志铭》,《唐代墓志汇编》神功004,第915页。

(16) [唐]陈子昂着,徐鹏点校着,《陈伯玉集》卷六《唐故循州司马申国公高君墓志》,中华书局,1960年,第122页。

(17) 《大唐故开府仪同三司鄂国公尉迟君墓志》,《唐代墓志汇编》显庆100,第291页。

(18) 《旧唐书》卷六八,第2500页。

(19) 《文苑英华》卷九一一《唐并州都督鄂国公尉迟恭碑》,第4795页下栏。

(20) 《大唐故开府仪同三司特进户部尚书上柱国莒国公唐君(俭)墓志》,周绍良主编:《唐代墓志汇编续集》显庆006,上海古籍出版社,2001年,第88—89页。

(21) 《大唐赵王故妃宇文氏墓志铭》,《唐代墓志汇编续集》显庆042,第110页。墓志整理者原在“许国公”前点顿号,为避免误解,此处改为逗号。

(22) 《大唐故骠骑大将军卢国公程使君墓志》,《唐代墓志汇编续集》麟德019,第151页。

(23) 《旧唐书》卷六八《程知节传》云程知饰“大业末,聚徒数百,共保乡里,以备他盗”,第2503页。

(24) 《大唐故司空太子太师赠太尉扬州大都督上柱国英国公绩墓志铭》,《唐代墓志汇编续集》总章010,第178页。

(25) 《旧唐书》卷六七《李绩传》,第2484页。

(26) 据《旧唐书》卷六七《李绩传》,李绩丁父忧之事被系于武德末至贞观十一年行代袭刺史之制之间,如果其父只获得过一次赠官,也应在此时。

(27) 徐乐帅在其《中古时期封赠制度的形成》一文中锐“我们推测唐初对功臣们(父祖)的封赠,很可能是以集体的方式进行的”,但并未展开论述,见《唐史论丛》第10辑,三秦出版社,第98页。吴丽娱《光宗耀祖:试论唐代官员的父祖封赠》一文也提到“凌烟阁功臣之父多追赠刺史”,“赠父大约已是唐初对开国元勳的一项特殊待遇”,见《文史》2009年第1辑,第143页。

(28) 《旧唐书》卷五八《唐俭传》,第2305页。

(29) 《通典》卷一九,第488页。

(30) 参见吴丽娱:《光宗耀祖:试论唐代官员的父祖封赠》,第175—180页。

(31) 《资治通鉴》卷二〇〇,中华书局,1956年,第6318页。

大唐西市博物馆藏墓志研究/吕建中,胡戟主编.-西安: 陕西师范大学出版总社有限公司, 2013;