丝路概说

- 交通路线

- 长安与丝绸之路

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实上

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实下

- 海上丝路史话

- 丝绸之路史研究

- 早期丝绸之路探微

- 早期丝绸之路文献研究

- 中西丝路文化史

- 沧桑大美丝绸之路

- 传播友谊的丝绸之路

- 路途漫漫丝貂情——明清东北亚丝绸之路研究

- 世界的中国——丝绸之路

- 丝绸之路

- 丝绸之路寻找失落的世界遗产

- 丝绸之路2000年

- 丝绸之路——从西安至帕米尔

- 丝绸之路经济带发展报告2014

- 丝绸之路考古十五讲

- 丝绸之路——神秘古国

- 丝绸之路——沿线城镇的兴衰

- 丝绸之路在中国

- 丝路景观

- 丝路起点长安

- 丝路文化新聚焦

- 丝路之光——创新思维与科技创新实践

- 中国丝绸之路交通史

- 中华文明史话-敦煌史话

- 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集

- 丝绸之路

- 丝绸之路新史

- 西域考古文存

- 丝绸之路的起源

二、对西行求法人士之分析与说明

作者:李志夫

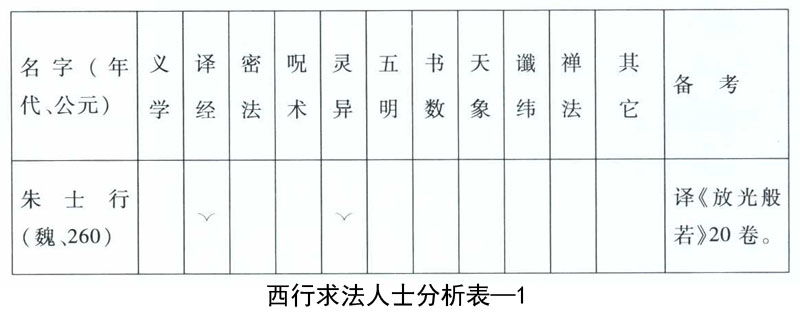

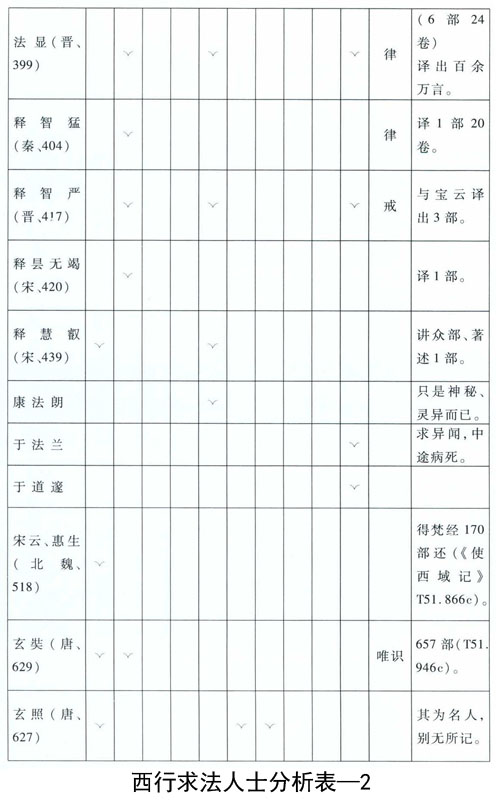

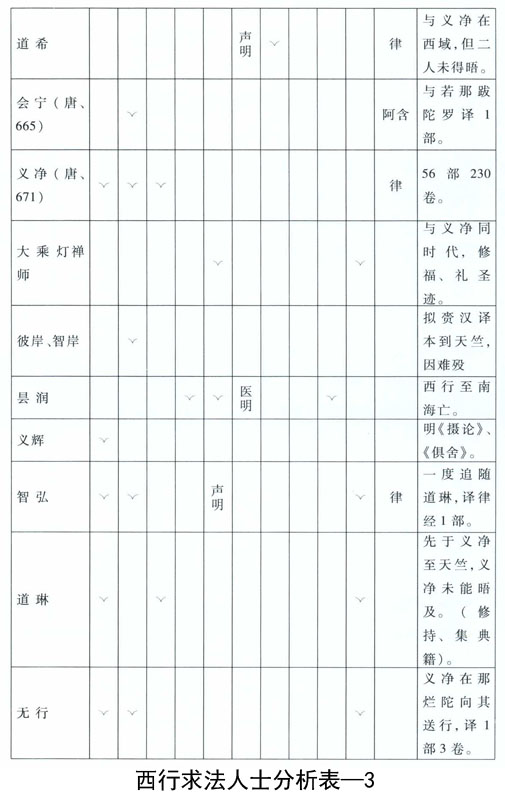

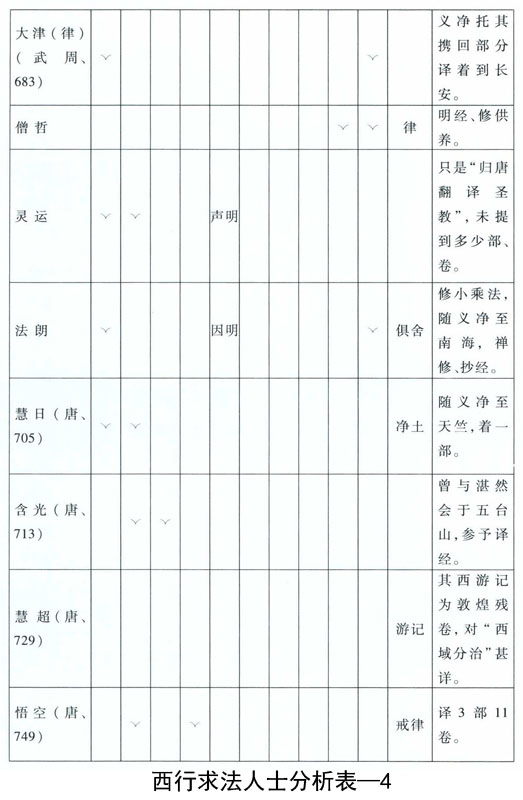

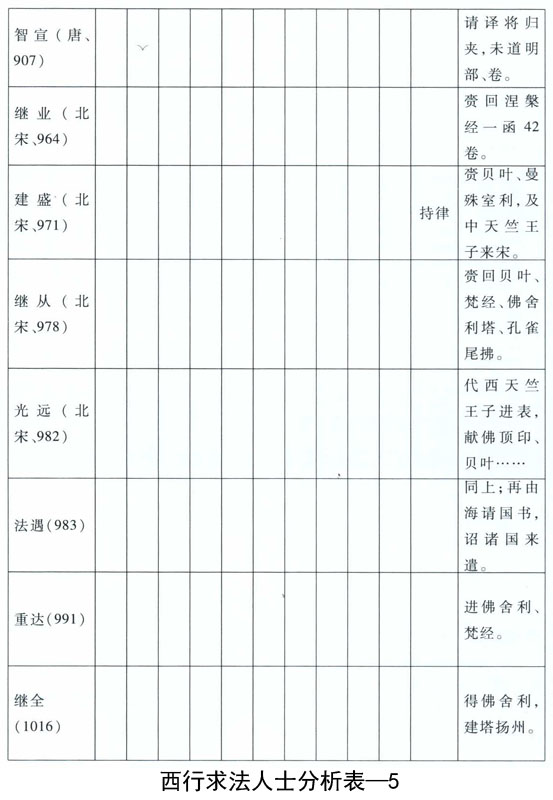

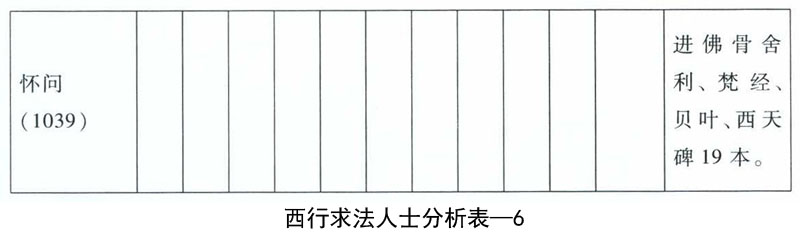

(一)西行求法人士分析表

(二)对西行求法人士分析表之说明

中土西行求法,不只是法师,还有居士,所以我们定为西行求法人士。根据《大唐西域求法高僧传》共有56人,实际上应远超过此数。为什么我们自魏朱士行算起,只列39位,因为在《高僧传》乃至《西域求法高僧传》中,西行求法、殉教中途,或只是游历参访,未有“交流”之事迹者,我们都未列入。当然或许更有漏列,也或有认定上的差异,引起不同收录之标准。所以本文收列者,以译经有纪录,或在西行中学习典籍、语文,归来赍有典籍、文物者。

1.在这39位之中,义学有11人,译经有18人,密法2人,呪术2人,灵异8人,学医明1人,学声明3人,学因明1人,学五明1人,学书数2人,谶纬2人,禅法11人,持经奉戒9人,阿含、净土、唯识、俱舍、游记各1人,仅赍经、贝叶等归来者7人。

2.从时代上分——魏晋南北朝(260-420),译经师多崇尚灵异;自北魏(518-665),译经师注意到与义学相关之五明、书数、唯识、律仪、阿含等研究。自665-705年,义学师多于译经师;或许是他们已找不到须译之经典,或许是在消化经典。自唐(907)以后,尤其到北宋(1039),到天竺求法人士,既未见到在印度学习经律、禅法,也未见有翻译;而仅携回少量贝叶、梵经,其他都是舍利、菩提树子、贝叶等佛教文物。

由此可知,乃是因为印度佛教已极衰微,西行法师既无什么可学,也无什么可以携回之经卷。

武周(684)以后,来华外国译经师,除翻密教经呪外,已无其他经典译出;往西求法者,自唐中宗(705)以后,也求不到什么经典,甚至也没有学到什么具体结果;而所携回之贝叶,多未见译出而束之高阁;可能一无翻译人才,二为没翻译之价值。其他携回者,都是菩提叶、孔雀毛之类佛教器物。

东汉至两晋,是中国人孕育、消化印度佛教的时代;隋、唐、宋才是佛教中国化的时代。以下我们试将费长房《历代三宝纪》所列各时期在中国译出、注疏,作表列出,将西来传法与西去求法之成果作一比较,就可以整体看出中印佛教交流传、承,兴、衰之过程与前因后果。

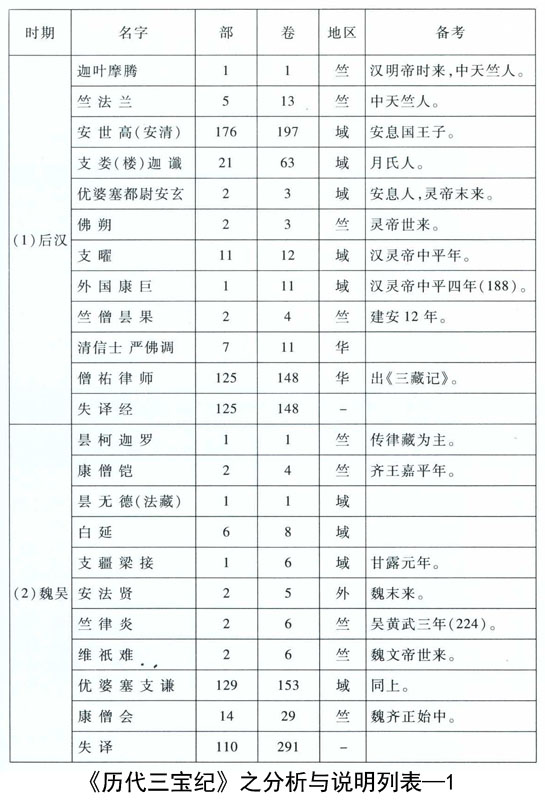

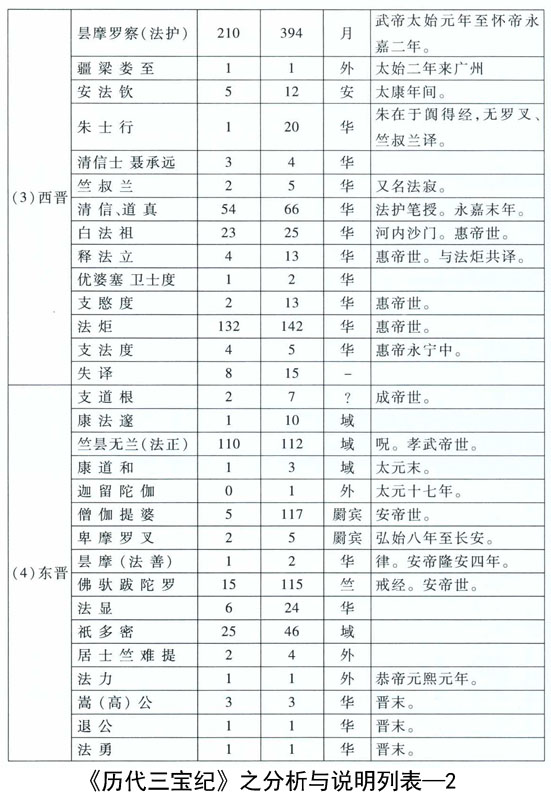

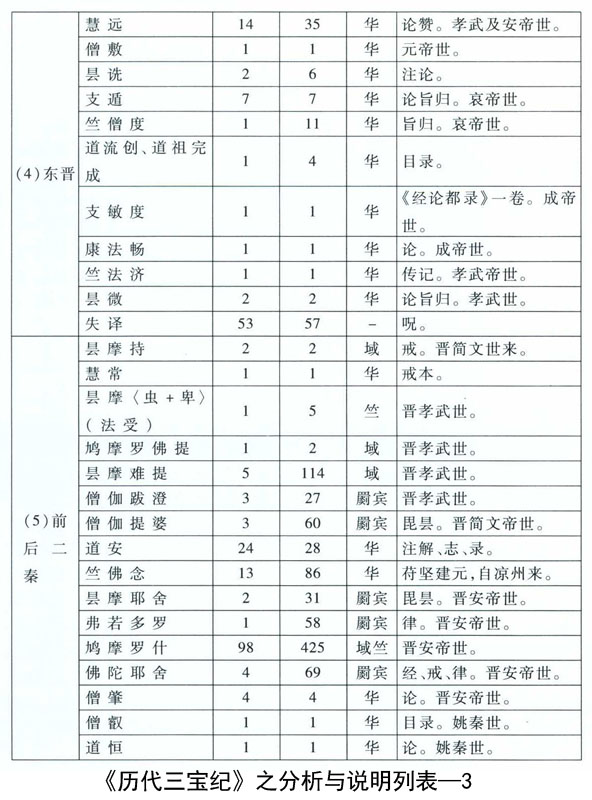

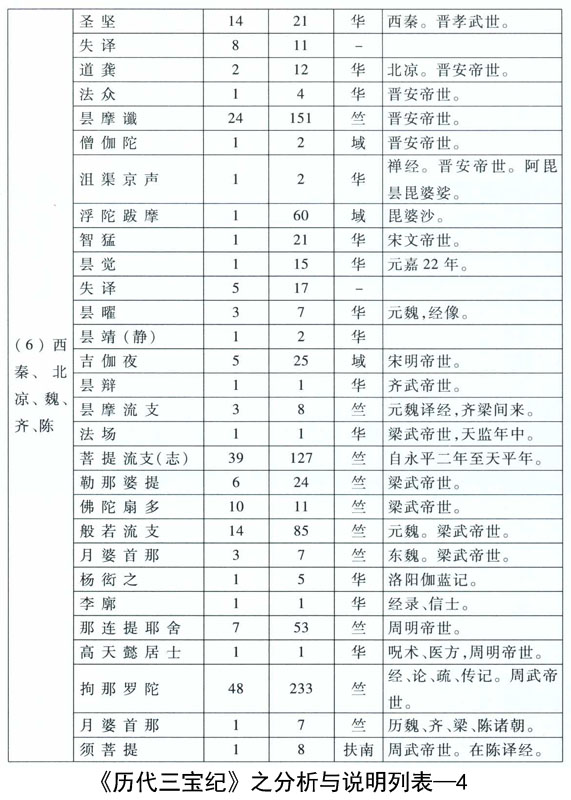

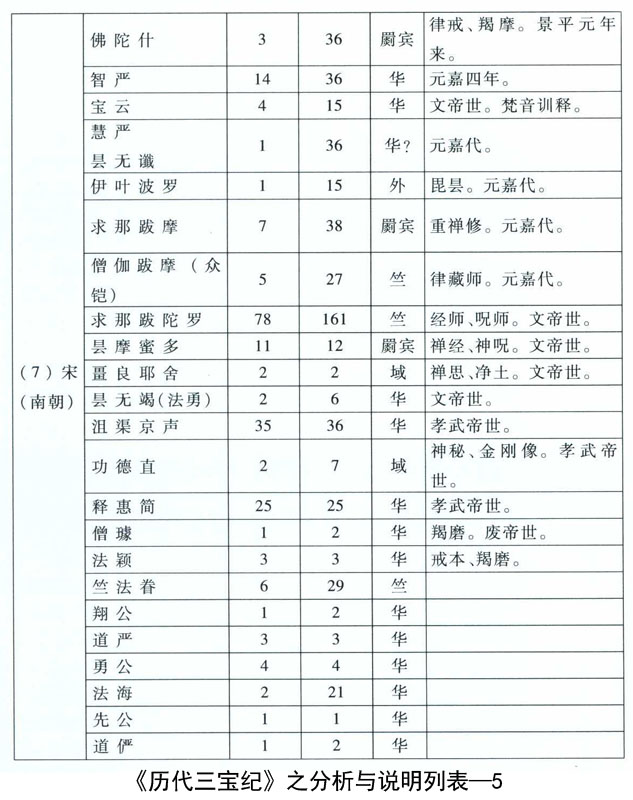

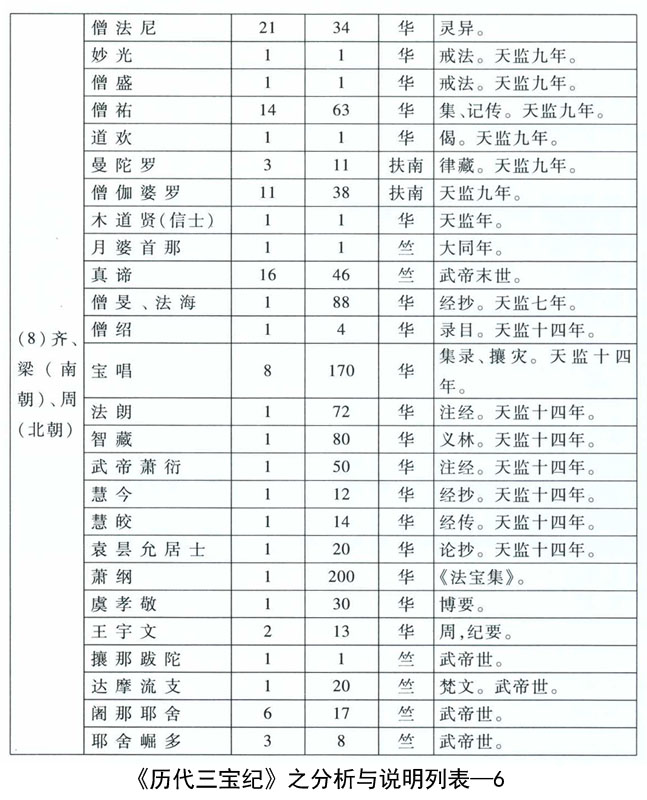

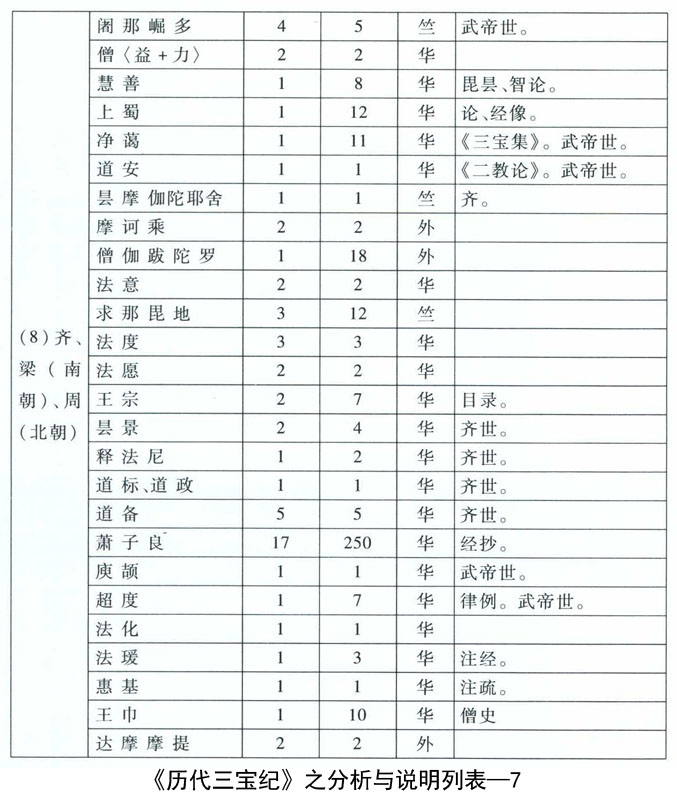

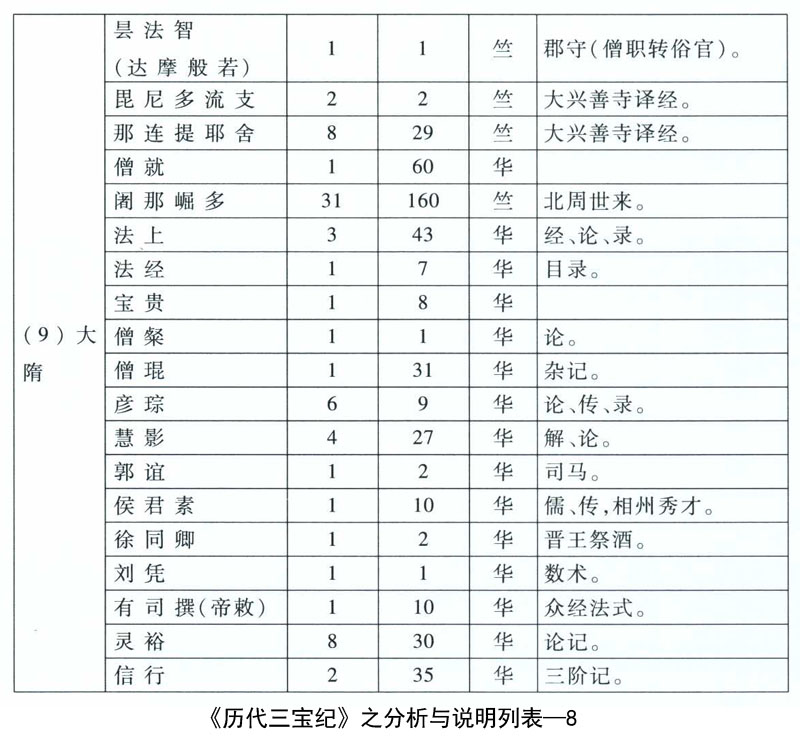

(三)对《历代三宝纪》之分析与说明

我们将进一步把费长房《历代三宝纪》,所泽、注、撰、作之人物、时代,列表如下,以资对照西来传法与西去求法之成果作比较、分析。表列如下:

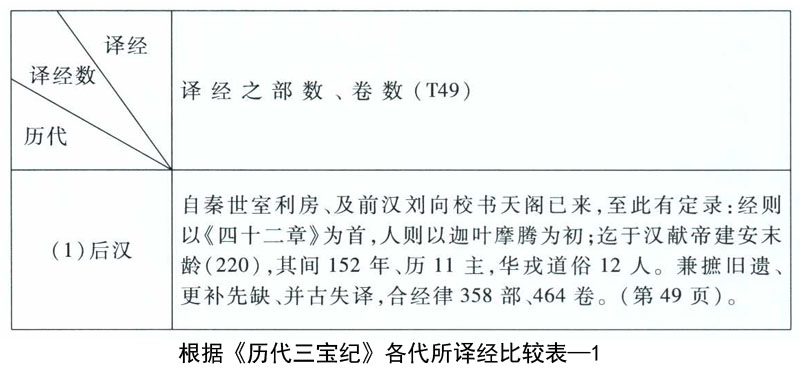

(四)根据《历代三宝纪》各代所译经比较表

(五)根据《历代三宝纪》所译分期简明对照表

从本简明对照表可看出,自后汉佛教传入到西晋,可说全是译经期,而且译经师都属天竺、西域人士;自东晋到隋朝开皇年间,仍是以译经为主,间或有注、撰、抄、录及个人之著述。可以说后汉至两晋,是佛教之主要传入期,也是中国佛教之孕育期;自隋以后到唐,是中国佛教之发展期,佛教大师辈出,开宗立派;中唐至宋、明代,是佛教中国化的成熟期;元、清以后,则为佛教在中国之衰弱期。

历代翻经之“部”是指经之内容、分类而言;而翻经之“卷”则是指文字定额而言,因为一卷亦如中国古代之“册”一样。所以从这里可以看到文字数量之多寡,也可以看出此一经典之重要性;虽不尽然,但从方广经来说,大致如此。

另从本简表可以看出,南北朝时代(尤其北朝)之译经,文字数量最多;北朝短祚、纷乱,尚有如此译经成绩,可见他们重视佛教之教化,胜于汉人所建之中原王朝,此一点从北方之石窟艺术、亦可见证得出来。

费长房所撰之《历代三宝纪》,东晋以前所记的大都是译经师,东来传法的人士虽不一定是译经师;但本文中,东来传法者大部分是译经师。《历代三宝纪》完成于(隋)开皇十七年(597),以后东来传法、西去求法的人士,当然不在其所纪之列。还有,在道生以前,中国僧人多未加以释姓,往往以天竺、西域之师姓为姓,看上去很容易混淆。他们也学会梵文,参与翻译工作;后来不从师姓,直接的名字就是僧某某,如僧肇、僧绍、僧伽提婆、沙门法勇、沙门阇那崛多等,搞得土、洋难辨。如果我们从《高僧传》、《佛祖统纪》中得知,东来传法的人士,看起来并没有《历代三宝纪》上的西来人士那么多。当然也一定有东来弘法、游居失传,没有记录其事迹的人也更多;也有同一人有音译、意译两者,在传记上都没有注明,在使用或用其音译、意译,有同名者,则亦易混淆。因此之故,我们特别将《历代三宝纪》译经人士之时代及所译部、卷列出来,与本文作部分对照、参考。

中西丝路文化史/李志夫编著.-北京: 宗教文化出版社, 2010;