丝路概说

- 交通路线

- 长安与丝绸之路

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实上

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实下

- 海上丝路史话

- 丝绸之路史研究

- 早期丝绸之路探微

- 早期丝绸之路文献研究

- 中西丝路文化史

- 沧桑大美丝绸之路

- 传播友谊的丝绸之路

- 路途漫漫丝貂情——明清东北亚丝绸之路研究

- 世界的中国——丝绸之路

- 丝绸之路

- 丝绸之路寻找失落的世界遗产

- 丝绸之路2000年

- 丝绸之路——从西安至帕米尔

- 丝绸之路经济带发展报告2014

- 丝绸之路考古十五讲

- 丝绸之路——神秘古国

- 丝绸之路——沿线城镇的兴衰

- 丝绸之路在中国

- 丝路景观

- 丝路起点长安

- 丝路文化新聚焦

- 丝路之光——创新思维与科技创新实践

- 中国丝绸之路交通史

- 中华文明史话-敦煌史话

- 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集

- 丝绸之路

- 丝绸之路新史

- 西域考古文存

- 丝绸之路的起源

西域石窟壁画中的图案艺术

作者:周菁葆*

摘要:西域石窟壁画中有许多装饰性的图案,其中花草纹饰中的忍冬纹、卷草纹、莲花纹、宝相花等非常有特色。最典型的是菱形格图案画装饰。在西域石窟壁画中,图案分布非常广泛,不论是支提窟,还是毗诃罗窟内;无论是窟内前后室、中心柱和佛龛,还是穹庐顶、拱券顶、平棋顶、套斗顶都有图案,可以辨识的图案纹样有30余种。藻井图案,则大都层层加饰,色泽各异,在佛窟殿堂中独立存在,其造型千姿百态,是佛教圣殿中的一朵艺术奇葩。

关键词:西域 石窟 壁画 装饰性 菱格图案

西域石窟壁画中有许多装饰性的图案,其中之一是花树图案。“花树”造型相当别致,有的树冠大,有的树梢似花,有的呈圆球状。有山、有树、有花,在像与非像的和谐中升华,体现出一种稚拙的情趣。既有白描手法,又有“单线平涂”与“线面结合”的装饰变形,两种手法的交替使用,创造出了繁花似锦的旖旎秀色,既浪漫又充满了想象力,给人已进入仙境般的氛围,从而美化了“佛国世界”。它是现实生活的浓缩,又超脱了现实,升华成“花树”艺术形式,把人类对于植物生命的爱,创造得如此美丽,又富有文化意蕴,把自然与艺术结合得如此贴切,它那线描的勾勒、叶筋的脉络都有其独到之处(见图1)。

“花树”的花冠,有复瓣有单瓣。单瓣花大而显露,敞心露蕊;复瓣花,似树似花,层层叠错,花蕊半露半掩,倾心可人。“花树”的组合,以高度的概括来表现,充分发挥花与树的自然特征,上升到畅神达意的境界。花型、树型美观大方,互为映衬,给人以明丽的美感。这种“花树”形式独步世界,在佛窟里映衬着佛门的宁静、淡泊与闲适,为佛教宣传增添了极大的魅力,好像打开了幻想中佛国世界的生命之门。创造了佛窟中仅有的奇迹,成为古代美术样式中少见的艺术珍品。

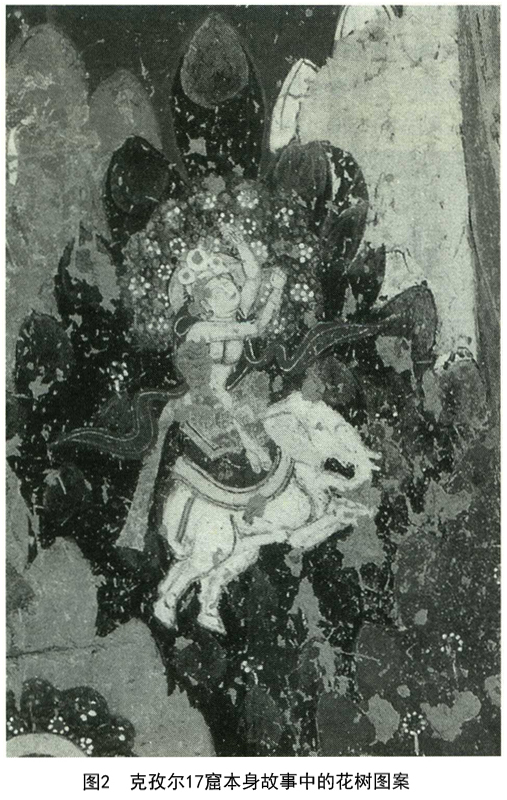

花树优美的造型离不开线条,线条是画家智慧的语言,既是体现其风格的主要手段,也是画家主观意识的传递者。不论粗细曲直,或浓淡相宜,或刚柔相济,基本上表现了画家要表达的主要内容。它既能朴实单纯,又可以古朴稚拙,任画家熟练掌握,但绝不是任意和随便,它具有一定的规律性(见图2)。

画家创作花树的情绪也是很饱满的,这从画面那些花草树木,特别是有序的花冠的造型和枝叶线条的精细勾勒上得到验证。而达到这样的艺术境界,必然是画家多年生活积累和观察的结果。花树与花冠的融合,还显示出了画面的内在和谐美。画面的生命,在于艺术的律动,正是画面上无数花树、花冠的位置、大小、布局和枝叶的凹凸、明暗和线条的变化,体现了西域壁画花树图案画面的艺术动感,因而洋溢着令人赏心悦目的艺术魅力。

通过各种花树造型,特别在用色上,深色调与浅色调搭配合理,蕴涵着大自然本质的力量,使画面生发出光彩夺目的灿烂场面。那种看似简单的用色,看似普通的造型,产生了令人意想不到的壮美效果。这是从大自然中那朴素、实在、率真的存在中提炼而升华的艺术效果。

变化,是花树图案纹饰的生命。变化是无穷无尽的,如抓住其特征,以点线面的有机组合,曲线、直线的流畅灵动,使画面呈现精巧灵活、鲜明悦目和生动完美的效果。在佛教世界里,树是很有讲究,十分受重视的。由于释迦牟尼苦修成佛及涅槃等过程都与山下林木结下不解之缘,如释迦牟尼当太子时曾在阎浮树下静坐思索人生真谛,佛成道时曾在菩提树下说法,因而菩提树成为最大的圣树,又称“觉树”、“道树”。因“菩提”一词是梵文Budhi的音译,意即“觉”、“智”、“道”,这种树实即荜苯罗树,系常绿乔木,茎干黄白叶卵形(见图3)。

当佛降生及涅槃时都在娑罗树旁,此树又名摩诃婆罗树,是一种高大乔木,叶尖而长卵形。而在菩萨出行时,又有发出香气的棱迦贝树,又称香果树。因而阎浮树、菩提树、娑罗树、棱迦贝树被称为四大圣树,其他还有圣干树、羌喃树等,这些都是产生于印度的热带植物,西域地区并不生长。西域画工只闻其名,难知其真实形状,因而西域壁画中的树木花卉只可能根据西域地区的山林原野间存在的实物图绘。

西域壁画是以各种不同山形组成的菱形格成为最突出的独创艺术特色,而山与树是分不开的。基本上说有山必有树,尽管在西域一些前山的丘陵中没有树,但一到中、高山区总是树、花、草并茂,并伴之以流水或水池。如克孜尔石窟77窟的左右甬道中有一棵长在水池中的树,从树的主干分出的支干上,但见结着六个葵花似的鲜花,未见树上有绿叶。还有一棵树画成尖塔状。在龟兹石窟中常是“先画一层山,夹画一层树,然后又画一层山。如此反复,使山上有树,树后有山”①。

这样不仅打破了单调的重复,造成了一种意境深远的效果,而且在艺术表现上并不喧宾夺主,始终是佛的配角,做到“藏中露”,即处处隐藏,却又是处处显露,给人以一种回味无穷的美的享受。为了适应千变万化的山形,也就产生了各种不同形式的树形。如有的画成掌形树,树形像一只手掌,树丛中画出各种鲜花,如库木吐拉石窟43窟窟顶,克孜尔石窟224窟窟顶都有;有的画成箭形树,好像一支直指天空的利箭,如克孜尔尕哈石窟23窟窟顶;有的画成一只手指样的指树形,如克孜尔石窟171窟窟顶的指形树;有的画成一大团状的团形树,树丛中画出各色鲜艳的花朵,如克孜尔石窟171号窟窟顶,克孜尔尕哈23窟后室后壁的团形树;有的在树主干上画一个一个球形物,中间又画出花叶,如克孜尔石窟224窟窟顶菱形格的每个菱形山峰中都画一棵这样的球形树;有的树形画成一棵刚出土的芽形,如库木吐拉石窟58窟窟顶菱形格内画着这样的芽形树,在树丛间画出飞禽走兽;有的则画出了树的主干、支干,并在支干上画出许多树叶,已经接近现代绘画中的树形,在托乎拉克埃肯石窟3窟窟顶上就有这种高高的刷脉楼叶形树。

总之,西域石窟壁画中树的绘画特点是“伸臂布指”。往往亦树亦花,画的虽是树,却又像一朵艳丽的花,所以有些人称之为“花树”。这些树木在壁画中起到了极为重要的装饰作用。具体地说,可归纳为三种:“一是作为一座山头的装饰;二是作为一铺壁画的装饰;三是有作壁画边角的填空与补气。”②

因而画工画树,都像成衣师“量体裁衣”一样,其形式色彩都要与所画山相配。据初步统计,单克孜尔石窟壁画中树木的不同形式就有30多种,“可以归纳为,有的似柏,有的似柳,有的似银杏,有的似丁香,有的似枣,也有似紫藤。至于似花的树,那些花形,有如菊,有如月季,有如芍药,有如荷花,也有如绣球……还有不少无法叫出名堂”③。

美化环境一般都以各色各样的花卉来点缀,因而龟兹石窟壁画中图绘花卉也同时成为龟兹画工提高壁画审美意境的重要创作。在壁画中各种各样的花卉难尽其状,其中最多的莫过于莲花。莲花又称荷花,佛经称其为“法华”,属睡莲科,为多年生草本,夏月抽茎开花,以并蒂者为贵,花美且大,香气袭人,雌蕊一枚,结为莲蓬,因莲花出污泥而不染,洁身自处,为历代文人所歌颂。宋朝周敦颐《爱莲说》赞称:“予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖,中通外直,不蔓不枝,香远益清,亭亭净植,可远观而不可亵玩焉。”杨万里在《晓出净慈寺送林子方》中更赞美说:“毕竟西湖六月中,风光不与四时同。接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。”正因为荷花在人们心目中有如此崇高的地位,所以佛徒常以莲花为喻,用以象征纯洁高雅。特别重要的还在于虔诚的佛徒心中,视佛即莲,莲即佛(见图4)。

因为从佛降生之日起就与莲密不可分。当乔达摩太子从右胁降生,行走七步,就步步生莲。《观佛三昧海经》卷9《观像品第九》中说:“见十方界满中行像,虚空及地,见一一像从座而起,一一像起时,五百亿宝花,一一花中,有无数光,一一光中,无数化佛……诸像脐中,久生莲花,见莲花中涌现出无数百千化佛,一一化佛,照行者身。”所以龟兹壁画中常把佛成道后转法轮时所坐的座位称为“莲花座”。其姿势称为“莲花坐势”。菩萨造型也是头戴镂金莲花的宝冠,右手持莲花,双目下垂凝视着手中的莲花,也有的菩萨头戴花冠,身披璎珞,足踏莲花,意态安详娴雅。在龟兹石窟中绘着大量莲花图案,映衬着佛国的宁静、闲适、美丽,为佛教宣传增加了极大魅力。④

就克孜尔壁画的造型而言,它没有机械地“描摹”自然,那样只会导致我们从物质意义上去看事物。例如,他们在画树画山时,不是在画某一棵树、某一座山,而是寻求一类树、一类山的精神特点的再现,是一种“集中表达的概念”,可谓“妙画十万山,巧绘十万树”。也就是石涛画论中的“收尽奇峰打草稿”。他们不追求单个对象的具体特征,不再以某个物体的形式为起点去获得美的形象,普遍性的类别之美在他们那里变得更有意识性,因为个性的美已经失去了其支配性的影响,他们是在创造一种由类别生成的和谐。

各种花草纹饰。在龟兹石窟早期开凿的壁面上,就出现了忍冬纹。它简朴、华而不俗、色泽淡雅。实际上,我国人民对于忍冬草并不陌生,它就是药用植物金银花,为蔓生小灌木,不择地点,生长于窄小的缝隙处。寒冬腊月亦不枯萎,故得名忍冬。忍冬的花、枝、茎均可入药,在我国早有栽培(见图5)。⑤

忍冬纹的出现,为我国花卉图案注入了新的品种,它与佛教文化同时传入西域,并在我国民间广泛种植。因此,忍冬纹很快就进入了早期开凿的克孜尔千佛洞壁画中。忍冬纹经常穿插于各种壁画的图案中,如同它四季不枯一样,在图案纹饰的艺苑里发展了数百年,又以它缠绕的茎叶,逐渐演变为卷草纹(见图6)。

卷草纹,又称唐草,在龟兹石窟壁画中独领风骚,在早期的石窟壁画中就能找到其身影。唐草茂盛、精美,常与莲花瓣相伴,像行云流水般地连绵数丈衬托着莲花座。其线纹流畅自如、缠缠绕绕,波状结构起伏相连、连绵不绝,又与莲花纹、忍冬纹交织在一起,融会一气,使其富有新意。龟兹画王将流行于中亚、南亚一带的忍冬纹、卷草纹广泛地应用于壁画创作中,为我所用。随着佛教文化的不断传入,花草纹饰越发显示出它旺盛的生命力,它与佛教文化同时流入敦煌莫高窟及内地的各大佛窟。

莲花纹,在我国并不陌生。春秋时期的青铜器上就有莲花纹,古陶器上也有莲花纹。如前所述,在唐代吐鲁番沟西墓还出土了以联珠纹组成的莲花瓣纹。新疆各佛窟随着印度佛教的传播,无论是龟兹石窟,还是高昌石窟,那壁画、平基、莲花座、观音菩萨手持的莲花枝上,莲花纹几乎随处可见。这主要是由于印度佛教视莲花为最圣洁、最美丽的花,并作为宗教信仰的一种象征。传说中释迦牟尼诞生后,即行七步,步步生莲。这些佛教的妙语,符合中国封建社会的观念,因此,佛教在中国得以迅速发展。佛教意蕴中的莲花,富有充沛的生命韵律,它出污泥而不染,被赋予一种人格的精神境界,具有东方传统文化高洁人格化身的精神内涵。

宝相花,是龟兹石窟与高昌石窟中最引人注目的花卉图案。它璀璨夺目、光彩照人,是佛教一种珍贵的象征性花卉图案,由忍冬纹、卷草纹、莲花纹发展演变而来。当时正值隋唐的经济、文化发达之际,装饰风气日盛,宝相花应运而生。宝相花是石窟壁画中的佼佼者。它的中心往往是变体莲花,四周分层布满花瓣,花朵融于其中,分蒂、瓣、蕊,花瓣有离瓣、合瓣之分。离瓣伴有石榴、葡萄、牡丹或其茎叶;合瓣有如意云头纹(中国传统纹饰)或大团大圆的一朵花纹或两方连续成四朵不等的花卉纹饰,层层疏密有致,四周配有卷草纹,色泽浓艳富间厅,密而不杂乱,疏而不空泛。这种蕴涵古今中外的艺术表现形式,越来越受到人们的重视(见图7)。

变化、变形是花卉装饰图案的主要手段之一。在龟兹石窟中忍冬纹就是突破自然形态,根据外形的需要在花瓣结构中进行加减,再加以编排或加绘一种或几种线纹,来使画面活跃的一种纹饰。这种画法变呆板为生动,于和谐中见变化,或相似、相近,既强化了画面的美感,又展现了内在的美。龟兹石窟壁画中的花卉、草、叶、茎的纹样,是没有重样的,有时是花中有花,叶中有叶,有时又花叶相配,相得益彰,既加强了装饰效果,又丰富了图案韵味。龟兹石窟壁画花卉图案的变化与石窟周围山水、树木的变化有着密切的关系(见图8)。

在色彩运用上,龟兹石窟也特色独具。大多数是以赭红色勾出底线,再经过淡红、乳白、灰、浅灰、绿、浅绿、绛、浅绛、青、淡青、红、浅红、黄、橙黄、棕、浅棕……冷暖等色进行晕染。冷暖对比与补色对比是色彩运用中最为强烈的对比,既在和谐中求得了色泽的鲜明,又在协调中显现出变化。花卉图案在这方面最有代表性。在暖黄色调中又有了浅绛、浅绿,再加以凹凸晕染,使花卉在色泽上达到和谐的统一,使画面浸入怡静、明亮的氛围中。观者好像闻到了各色花卉的芬芳。

龟兹壁画中的花卉图案的装饰性很强,如花中有叶,叶中有茎和枝的缠绕,作为一种艺术手法,使花卉艺术升华了,层次变得多样了。龟兹石窟壁画为了渲染画面气氛,常常以花花草草来点缀。为了避免花卉形状上的单调,往往依附于不同的时空形象来丰富、充实花卉图案上的装饰内容。像前述的宝相花图案,其中心主体为变体牡丹花,明丽浓艳,花美且大,四周是忍冬纹,常常伴以三个或四个叶瓣,组成以波状为骨架的茎蔓,相辅相成,自然得体。再加上中心花纹色泽艳丽,给人以富丽堂皇之感。它勾线清纯,境界深远,内涵充实。⑥

龟兹壁画中最典型的是菱形格图案画装饰(见图9)。在龟兹236个石窟中有60余个石窟都有这种菱形格图案画。尤以典型的龟兹式中心柱窟中所绘最多,几乎每窟必有众多菱形格画,当然在其他形制的石窟内也有大量的菱形格画。根据现存菱形格画的形式,大致可分为以下几类。

第一类是乳突菱形格式。这种形式占有石窟壁画总数一半以上,中晚期窟中都有,主要绘于中心柱窟和方形窟主室纵券顶、正壁佛龛上方和甬道内。其布局方式是在主室纵券顶中脊天象图两边券腹部分左右交叉平行直线,将壁内划分成许多尺余见方的菱形网格,少则几十,多者近百,然后在各菱形格内图绘一幅幅佛传、因缘、本生故事画。这种菱形格是在每侧勾成8~12道大小均匀和鳞甲状曲线,形状大同小异,因顶点形似小圆形乳突,而曲线又较密,起伏不大,粗看每侧曲线几近直线。如克孜尔石窟171窟主室券顶侧壁的菱形格形式即是。

与此相似的还有一种平顶乳突菱形格式,基本形体也是由数个平顶乳突形排列,交错叠压所构成的菱形格。这种形式分布的石窟不多,在克孜尔石窟的69、175、212等石窟内可见。

第二类是菱形格外形轮廓线的变化。如在克孜尔石窟171窟券顶的菱形格画,每侧勾成3~4道外形轮廓线,由于正中曲线高耸,其余曲线起伏变化动荡,打破了拘谨的图案化均衡模式局限,经过四方连续式排列组合后,使画面变得大为活跃,又并未破坏整个图案化装饰的整体效果。

还有一种大致相仿的菱形格画,只是在菱形格的大小比例上进行了变化。如克孜尔石窟196窟券顶的壁画,以大小不等的菱形格相间组合排列,使整个画面给人以有节奏的韵律感,使菱形格内描绘的因缘、本生故事画等动静之间与整个外形结构活泼变化的生动对比,收到了菱形格画富有节奏的装饰效果。

第三类是菱形格式的发展及其变形。菱形外部四边造型均为直线,属规整的菱形格,每个菱形格内部又划分若干个小菱形格,以示规范化了诸山群峰。此种图案主要装饰在甬道、后室顶部,也有绘在正壁龛内或作为正壁壁画背景,例如绘在克孜尔石窟171窟甬道内的规整菱形格画(见图10)。

还有一种是在这种规整菱形格式的基础上进一步概括,即在等边菱形格中有一小菱形格,又在小菱形格中晕染出乳突状,整体图形为菱形网格状。这种图形主要分布于龛内,在克孜尔石窟17、27、80、176、178、183、193、222、224、227等窟可找到。

第四类是乳突式、乳突菱形格式和平顶乳突式交相配合。在克孜尔石窟69、85、114、118窟主室券顶两侧顶端有乳突形和乳突菱形格式相配合在一起的图形。佛陀或菩萨一个人可跨两三个菱形格;在图上面则有一排连绵不绝的乳突形山,代表峻岭连绵的群山(见图11)。

另在克孜尔石窟207窟主室西壁的说法图中则有乳突形和平顶乳突形交相配合的层峦叠嶂。尖顶乳突形可以说代表了少年、壮年期的群山;平顶乳突形代表了老年期的群山。这样既显示了历史时期山峦的变化情况,又增添了自然界美的诱惑力,也为整个建筑形式增添了无尽的魅力。

第五类是群山耸立的乳突形大、小菱形格画。如在克孜尔石窟38窟甬道券顶侧壁由数个向上凸起的乳突形,按一定规则上下左右排列九个,再套入一个大的菱形格内,这实际是由山形发展写实而成。因为在造山期,海拔不断升高,从前山、中山到后山的山形、山势也不断升高,在小山、中山背后必然有一座高山,所以一个一个大菱形格内的小山正是描绘了这种地壳变动形成的自然山势。

第六类是涂实的菱形图案。以四条相等的几何形直线组合成菱形格,菱形格内则用均匀的色彩涂抹。这种菱形图案大都作为附加的装饰,规模很小,在克孜尔石窟190窟的壁画与券顶连接处就有这种作为陪衬的菱形格式的装饰图案,对全室壁画起到了锦上添花作用,在喧腾热闹的暖色气氛中,显得淡雅、素静、稳健。

以上把龟兹佛教壁画中的菱形格画形式作了概括介绍,其中最主要的、最多的还是第一种形式,其余都不过是在此基础上的变形和发展而已。以克孜尔石窟壁画为例,尚残存壁画的70多个石窟,除47、48、67、76、81、189等几个石窟外,其余石窟几乎都画满了菱形格画。这些菱形图案对以支提窟为建筑形式的纵券顶的配合十分和谐壮观,整幅图案恍如一块巨大灿烂的织锦。常以石青、白粉、石绿等冷色为主调,又配以赭等暖色对比,五彩错杂,简洁明快,既庄重肃穆,又变幻陆离,排列有序,繁而不乱。每个菱形顶端正好指向券顶的纵轴线,从而形成一道道各有变化的半圆形向心弧圈,与券顶的弧面正相吻合,使整个窟顶显得十分瑰丽、奇诡、神秘,大大加强了建筑体内部的节奏感。⑦

谭树桐先生将龟兹菱格画准确地概括为五大特点。⑧

第一个特点是扩大绘画艺术表现空间的层次和深度。它不同于一般独幅画边框的直线剪裁,也不像一般图案只在边界画出菱形格平面而内施彩绘,而是采用群山林立的自然景观,取左右两座峰峦的间隙,又以一座后面的峰峦为背景,构成一个菱形格有广度和深度的空间环境。一个菱形格内所画的可视形象虽少,而寄意于山间象外者实多。多格四方连续不断,产生众多的意在象外,使观者应接不暇(见图12)。

第二个特点是变穹顶为苍穹。从左右两侧底层开始,纵横多层叠鳞式排列形成的重峦叠嶂,延绵向上伸展到纵券顶脊部蓝色天空,象征着高旷的苍穹。这是绘画构成和龟兹式洞窟建筑形式的完美结合。

第三个特点是装饰性和写实性相互映发。菱形格构图和菱形格内的景物,从图案化的山水树木到写实性的人物、动物,分层次相应结合,显出画面主次分明。以程式化的装饰性衬托个性化的写实性,本来是造型艺术常用的法则之一,但在龟兹菱形格画上所体现的这一法则,达到了独特的艺术效果。

第四个特点是色彩绚丽,诸色交鸣而基调统一,对比强烈而和谐。

第五个特点是故事情节凝练。每个菱形格选择一个佛教故事的精粹场面以概括整体。

综观龟兹每个石窟中的菱形格画少则数十,多则近百。每幅菱形格画都画遍了层层叠叠的山,大约有16座山峰,每个洞窟以60幅菱形格画计算,就得画千座左右山头。这种采用群山林立的自然景观,并取左右两座峰峦的间隙,又以一座后面的峰峦为背景,构成一个菱形格的有广度和深度的空间环境,气势十分磅礴,并在石窟有限的空间中,从石窟两壁低层开始纵横多层叠鳞式排列形成的重峦叠嶂,延绵向上伸展到纵券顶脊部的天象图,象征着高旷的苍穹,把有限的石窟建筑开拓成一个大千世界。

同时各石窟中菱形格画山峦的形成多种多样,有尖顶的、平顶的、乳突式圆头的、花瓣状的、城堞状的,甚至有的在一个石窟中把各种形式都用上了,可见山的排列,巧密层叠,既有规则,又富变化。龟兹画工们为了使层峦叠嶂的山峰更加美丽,还用花树点缀山,即画一层山,夹画一层树,然后又画一层山。如此反复,使山上有树,树后有山,打破了单调的重叠。同时在山树之间还点缀着许多白色多瓣花卉,甚至在不宽泛的河流和池塘上也漂浮着几朵白色小花。这些图案化了的花卉树木,散布在宁静的斜方形山峰中,给画面增添了生动的气韵。

龟兹石窟的菱形格画,一般每格宽约43厘米,高约46厘米,如每个石窟平均以60幅菱形格画计,其中除少数绘佛像外,主要是绘本生、因缘故事,可以想见在这样多的菱形格画内,能画多少本生、因缘故事呀!所以龟兹石窟的本生故事画是国内各地石窟壁画中最多的一处。

由于受菱形方格所占空间的限制,在菱形格中的本生、因缘故事画也就有着独特的艺术处理手法,就是说必须抓住每个本生故事中的重点,以最凝练的图画表达曲折复杂的情节,这就要求画师有十分高超的艺术才能。如在克孜尔石窟114窟的菱形格中一幅萨埵那太子本生故事画,龟兹画家主要抓住了故事中两个重要情节“跳崖”与“饲虎”,舍去了其他许多情节的描绘,突出了主题——自我牺牲,普度众生,这就更强化了小乘教的教义。而在敦煌莫高窟254窟中也有一幅萨埵那太子本生故事画,却是以一个单独的画面将多情的故事组合在一个统一空间里,这样“因”为“饲虎”、“果”为“灵魂升天”的报应思想完全在画面上表现出来了。由此可见,在龟兹石窟壁画中的本生故事画全都被限制在菱形格的小天地里,不能像敦煌壁画那样随着情节的增多,而将画面拉长。所以龟兹艺术家较之敦煌石窟画师必须更加注重情节的凝练和形象的塑造。

总之,在龟兹石窟壁画中,图案分布非常广泛,不论是支提窟,还是毗诃罗窟内;无论是窟内前后室、中心柱和佛龛,还是穹庐顶、拱券顶、平棋顶、套斗顶都有图案,现在可辨识的图案纹样有30余种。大概情况如下。

四方连续菱形格图案,这是龟兹石窟壁画中分布最广的一种图案;二方连续菱形格图案,克孜尔石窟8、14、77、196窟内均有;日雁对称式图案,克孜尔石窟38窟主室拱券顶中央(见图13);月雁对称式图案,克孜尔石窟38窟主室拱券顶中央;金翅鸟图案,克孜尔石窟8、38窟主室券顶中央(见图14);忍冬纹又称金银花,常有三个叶瓣和一个叶瓣相列于两旁,多组成波曲状骨架的茎蔓,所以称为“忍冬纹”,克孜尔石窟17窟主室券顶下部;风神图案,克孜尔石窟38窟主室拱券顶中央;天雨花图案,常见于龟兹石窟的中心柱形支提窟的本生、因缘故事和佛像、菩萨像背景上;猛兽图案,克孜尔石窟新1窟后室前壁菩萨图上方有狮头图案(见图15);共鸣鸟纹,克孜尔石窟167窟套斗顶藻井第二斗四角内(见图16);二方连续花瓣纹,克孜尔石窟8、14、17、47、77、80、98、175窟的主室左右壁、拱券顶、门上端、佛说法图上下端、甬道内壁缘、后室、后壁、屋檐形下端等处均有;四方连续菱形格嵌花纹,克孜尔石窟32窟主室拱券顶下部,67窟右壁缘上及窟顶缘上和后壁上端;鳞状纹,克孜尔石窟132、229窟内有;二方连续水波纹,克孜尔石窟14、110窟主室左右壁壁画分格边上和外廓边。

二方连续折线自身复合式嵌花纹,克孜尔石窟17窟主室右侧下端、顶左侧,110窟主室左右两壁上端,123窟主室右壁唐式流云纹紧下端均有;二方连续双折线式纹,克孜尔石窟38窟主室左右壁下端;二方连续缠盆花纹,克孜尔窟67窟窟顶缘饰,163窟主室右壁缘上均有;二方连续波式莲花纹,因其枝茎呈波状连续纹样,又称缠枝纹,克孜尔石窟77窟右侧甬道中部,207个窟主室左右壁上端均有;缠枝券草纹,因图案组成波曲状的花草纹样而得名,克孜尔石窟67窟后壁壁画四边;二方连续波形边缀带纹,克孜尔石窟207窟主室右壁;二方连续波线内卷纹,克孜尔石窟227窟主室后壁正龛上端;二方连续带结套花纹,克孜尔石窟47窟后室后壁涅槃台;联珠鸾鸟纹样,已被勒克柯窃往德国;四方连续散点式团花纹,呈四周放射状或旋转式纹样,克孜尔石窟167窟套斗顶藻井第一、第二斗角上;流云纹,因起伏卷曲,如行云状而得名,克孜尔石窟92、116、123窟主室左右两壁缘上;四方连续散点式钱形纹,克孜尔石窟167窟套斗顶几个斗内;衔环鸽子纹,克孜尔石窟123窟右侧甬道外壁佛项光、身光的光轮上;缠枝牡丹、莲花纹,克孜尔石窟118窟后壁娱乐太子图边框;横枋纹,克孜尔石窟161窟穹庐顶四壁上层石枋上。

以上所述龟兹石窟壁画装饰图案,可归结为四大类。

第一类是四方连续图案。是指一个纹样单位能重复地向四周延伸和连续扩展的图案,如菱形、方形、梯形等。

第二类是二方连续图案。是指一个纹样单位能分别向左右上下连续成一条带子一般的图案。这种形式可以自由配置花色,具有节奏和韵律感,可用波线式、折线式、散点式等灵活配置作用。

第三类是对称图案。如日雁对称、月雁对称等,其中可分左右均齐对称式、四面均齐对称式、正反均齐对称式等,其中正反均齐对称古代又称“旋子式”、“推磨式”,因纹样单位纹围绕一个中心旋转,产生动感,富有韵律和变化。

第四类是适合图案。如风神与金翅鸟图、日神和月神图等。⑨

不过这些图案纹样的产生和发展,并不是一下子就形成的,而是由模仿到创造,由简单到复杂。在早期的龟兹石窟内图案纹饰较为简单粗糙,并少变化。到第二期时信教群众日多,开凿石窟也日多,对壁画提出了较高要求,于是敷色、纹饰比较讲究,图案、造型表现较灵活、生动,图案技艺日渐精湛。第三期进入了龟兹风格的成熟期。所绘图案纹样色彩鲜艳,变化多端,配置自由,线条流畅,纹样细腻,富于创造性。可以克孜尔石窟的8、27、32、80、92、110、163、171、179、193、196、205、206、207、224窟等为代表。到了第四期的盛唐时期,图案纹饰更灵活多变。如克孜尔石窟67窟的图案纹饰从四壁到窟顶,占了不少面积,其中二方连续缠枝卷草纹样,缠枝盆花纹样,四方连续菱形格嵌花纹样,综合了东西方风格的特点,形制精当,技艺极高,是尤为难得的精品。而第118窟后壁上的缠枝牡丹、莲花纹样,是结合了内地缠枝盆花和西域流行的莲花带结等纹样,为龟兹画师所独创。

库木吐拉石窟由于受汉文化影响较深,人物形态更生动活泼,用线既刚劲如屈铁盘丝,并且粗细均匀,自然圆润,无论在窟顶、边纹或佛座下都应用朵云纹,与宝相花纹成为这一时期的代表纹饰。这些图案不仅在形制上配置灵活,在绘制上也运用了龟兹典型的凹凸法。到了第四期晚期约五代、宋时的一些石窟中的图案就比较粗糙简单,显出衰落之迹;在有些石窟内出现的佛像,图案纹饰更为简单化,甚至趋于消失。

龟兹画师们在图案装饰艺术中,运用了写实、变形、概括、夸张等手法,使图案的装饰性与写实传神的生动性有机地结合,体现了图案的整体美、韵律美、对比美、对称美、重复美、平衡美,收到了为壁画装饰的良好效果,提高了壁画的审美情趣和价值,创造出龟兹图案装饰艺术的独特风格。

此外,在西域高昌壁画里也保存着丰富多彩的图案纹样。现存的许多精美图案纹饰,其中以“藻井图案”为例,十分诱人、醒目。藻井在佛教石窟中占有一定的位置。所谓藻井,即“交木为井,饰以藻文”也,是佛教在石窟建筑中的常用装饰。藻井往往在特定的环境中形成某种氛围,从而产生特有的艺术效果(见图17)。

藻井装饰一般位于建筑顶部中央最高处,四方层叠,交木而组成天井,再精心装饰描绘,华丽绚烂,十分夺目。藻井图案,多以大莲花、大团花或各种花卉草木为主线;再生发成多层边饰,花簇中心有的以莲子为轴心,取意多子多孙,吉祥如意;有的以花团为中心呈放射状发散开去,具有鲜明的形式美。排列有序的叶片和浓密的花簇,都给人一种装饰美的节奏感。

藻井图案,大都层层加饰,色泽各异,且有深浅变化、相互生发、错落有致、疏密适宜、华丽艳美、生气勃勃,有的则以深色的俯视背光突出画面,使多层平视的花朵似在骄阳映照之下,从而突出图案美的变化,达到了形神兼备的效果。藻井图案在佛窟殿堂中独立存在,其造型千姿百态,是佛教圣殿中的一朵艺术奇葩。它的装饰风格蕴涵东、西方古代艺术的表现形式,越来越受到艺术家们的青睐。

高昌柏孜克里克石窟65窟的“飞鸟纹”,以素洁、淡雅的色泽,流畅简洁的风格透过完美的线纹活生生地凸显出来,画面显得极具生命力。飞鸟在天空中自由翱翔,那美丽的羽翅,灵透的尖嘴,在壁画上活灵活现,十分耐看,既有恬静的静态美,又有飞翔的动态美,线与色的交映充分展现出线纹艺术神奇的力量。

高昌吐峪沟千佛洞的复瓣莲花纹,很有特色。作者抓住莲花纹的特征,经过精心加工,使其更臻完美。莲花色泽淡雅,花蕊粉晕,花蒂如帽,花瓣微微外翻,有的地方几瓣同时外翻,状似蝴蝶。画面很美,非常感染人。

宝相花的造型与色泽,是十分美丽的,它融合了牡丹、月季诸花的特色。它的花瓣先小后大,渐渐向外扩展,色调变化也越变越美,较有层次感。花朵盛开时,浓艳欲滴,令人陶醉,并有动势的变化,它的花蕊特别吸引人,多用藤黄色点染,逐渐灿然凸显,造型国色天香、雍容华贵,并减少中间色域,使花的形象更清晰,对比更显著,视觉感更强烈。宝相花在美好艳丽的气氛中,更显其独特的审美价值。

高昌雅尔湖石窟第7窟的变体莲花,以崭新的创意,赋予了莲花纹以新的意趣。那卷曲的莲瓣纹,抽象而有生命力,色泽也不浓艳,以莲瓣盘缠相交,线纹的流畅,使莲瓣具有立体感。经过变形的莲瓣纹,形象更动人,视觉感更强,其中蕴涵了极为深刻的意趣(见图18)。

高昌石窟群的花卉图案纹饰,以及佛与菩萨等画面,受到中国传统的阴刻与阳刻线条画法的影响,始终没有完全脱离东方艺术传统线条造型的印痕。而那些色彩各异、线条流畅的火焰纹、云纹、气象纹和鸟等动物纹,使观赏者感觉到一种充满着运动的力量和令人振奋的美,这些雍容、华贵、富丽的纹饰形象,通过惟妙惟肖的具象描绘,从而使各种图案纹饰具有丰沛的生命力。虽然是为佛教宣传,却融入了画家的情感与理想,因而表现出隽永的意味和无穷的艺术魅力。

花卉图案纹饰的微妙变化,以及花、枝、叶的配合,使其花卉在熠熠的色泽中透视出造型艺术的神韵,那不同线纹的云纹、菱叶纹、绳纹都不同程度地表现着强烈的线纹效果,使这些图案纹饰神采飞扬、生机勃勃,在宗教氛围之中展现出圣洁之美。宝相花、水波和云气等,都被图案化成了独具本民族特色的纹样,富于装饰性。至于说钱纹、连珠纹等更是广泛使用,甚至如柏孜克里克第39窟,连故事画“文殊”、“普贤变”也被描绘在由云纹构成的饼图案内,真是别具匠心。⑩

纵观高昌石窟壁画中的图案与龟兹壁画有的相同,但也有一些区别:如壁画中三角纹、菱形纹等几何图案和卷草纹的基本形式与龟兹同类形式相同,其中也有一些变体形式具有当地的特点。高昌吐峪沟12、38窟,奇康湖4窟顶部绘图案,是敦煌北凉、北魏时期石窟顶部图案的主要形式,但龟兹只有托乎拉克艾肯11窟有一例。高昌石窟中平滠图案的整体结构和敦煌石窟相同,但其中局部图案多是龟兹的样式,敦煌平滠图案中绘有飞天和火焰纹,和高昌石窟也不同,这体现出了两方面因素混合。高昌早期石窟图案风格中具有龟兹和甘肃石窟壁画两方面的因素,龟兹壁画表现形式的比例多一些,在融合中也形成了一些地域特点。

本文摘自《新疆师范大学学报》(哲学社会科学版)

2010年第4期

* 周菁葆,海口经济学院人文与经济研究院副院长暨艺术研究所所长,教授。

① 王子云:《新疆拜城克孜尔石窟》,《文物参考资料》1955年第2期。

② 王子云:《新疆拜城克孜尔石窟》,《文物参考资料》1955年第2期。

③ 王伯敏:《克孜尔石窟的壁画山水》,《新疆艺术》1985年第3期。

④ 苏北海:《丝绸之路龟兹研究》,新疆人民出版社,2009。

⑤ 李肖冰:《中国新疆古代佛教图案纹饰艺术》,新疆人民出版社,2004。

⑥ 李肖冰:《中国新疆古代佛教图案纹饰艺术》,新疆人民出版社,2004。

⑦ 苏北海:《丝绸之路龟兹研究》,新疆人民出版社,2009。

⑧ 谭树桐:《龟兹菱格画与汉博山炉》,《新疆艺术》1987年第4期。

⑨ 刘金明:《克孜尔石窟壁画中的图案艺术》,《新疆艺术》1986年第4期。

⑩ 贾应逸:《高昌石窟壁画精粹》,《新疆艺术学院学报》2002年第1期。

丝路文化新聚焦/梁超主编.-北京: 社会科学文献出版社, 2011;