丝路概说

- 交通路线

- 长安与丝绸之路

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实上

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实下

- 海上丝路史话

- 丝绸之路史研究

- 早期丝绸之路探微

- 早期丝绸之路文献研究

- 中西丝路文化史

- 沧桑大美丝绸之路

- 传播友谊的丝绸之路

- 路途漫漫丝貂情——明清东北亚丝绸之路研究

- 世界的中国——丝绸之路

- 丝绸之路

- 丝绸之路寻找失落的世界遗产

- 丝绸之路2000年

- 丝绸之路——从西安至帕米尔

- 丝绸之路经济带发展报告2014

- 丝绸之路考古十五讲

- 丝绸之路——神秘古国

- 丝绸之路——沿线城镇的兴衰

- 丝绸之路在中国

- 丝路景观

- 丝路起点长安

- 丝路文化新聚焦

- 丝路之光——创新思维与科技创新实践

- 中国丝绸之路交通史

- 中华文明史话-敦煌史话

- 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集

- 丝绸之路

- 丝绸之路新史

- 西域考古文存

- 丝绸之路的起源

汗都春与曲子剧比较研究

作者:肖学俊 韩芸霞*

摘要:锡伯族汗都春脱胎于新疆曲子剧,但随后又走上了一条民族化的发展道路。多年来由于缺乏对汗都春这一特殊的民族戏曲形式的研究与认知,而导致了对其历史渊源、剧种归属等方面认识上的模糊。基于对汗都春的深入调查,通过对汗都春与曲子剧从剧种的相同渊源及后来的分野,以及二者戏俗和艺术特征方面的比较,探索同一种艺术形式在不同的民族及文化背景下的发展和变异,进而对汗都春的剧种归属、文化价值等问题提出自己的观点。

关键词:汗都春 曲子剧

新疆锡伯族汗都春与新疆汉、回民族的曲子剧同根同源、一脉相承。但是,在长期的传承过程中,二者的发展轨迹是不同的。因此,对它们进行比较,可以让我们感受到同一种艺术形式在不同的民族及文化背景之下的发展和变异,同时也可对汗都春这一独特的民族戏曲的文化与艺术价值有更加明晰的认识。

一 剧种的同源与分野

锡伯族“汗都春”,又名“秧歌儿”、“小曲子”、“秧歌剧”、“迷胡调”,是部分锡伯族于乾隆二十九年(1764)西迁伊犁之后,在与历史上移居惠远、伊宁等地的陕西、甘肃等地的汉族、回族长期频繁交往的过程中,向他们学习了源自西北地区的俗曲、小调、曲艺、戏曲之基础上,融入了本民族的传统文化而形成的具有独特风格与特征的戏曲艺术形式。

“新疆曲子剧”是指流布于新疆的乌鲁木齐、哈密、巴里坤、奇台、昌吉、呼图壁、玛纳斯、焉耆、库尔勒、伊犁、塔城等地的汉族、回族间的一种戏曲形式,是国家认定的新疆唯一用汉语演唱的地方剧种。早期在民间及文人中都以“小曲子”相称,1959年,为区别于相邻省区的诸种小曲子,遂正式定名为“新疆曲子剧”,但民间仍称之为“新疆曲子戏”、“曲子戏”或“小曲子”。①

(一)共同的源头——西北地区的剧(曲)种

1.曲子剧的形成

早在汉代以前,就有内地的汉民来到新疆。西汉设置西域都护府后,大批官吏、士卒、商人等不断迁来此地。唐朝时期也有不少汉人通过从军、屯垦、经商等多种渠道进入这里。尤其是清乾隆二十四年重新统治新疆后,从西北等地迁居新疆的汉、回民众就更多了。同时,清政府加强了与陕、甘等内地的商贸往来。这些,都直接带来了汉、回文化对新疆的深刻影响。其中就包括了陕、甘、宁、青等移民传入新疆的各种说唱、戏曲、民歌、小调等。

由于缺少史料记载,西北地区的民俗音乐在新疆传播可考的年代并不远,纪昀大学士于清乾隆三十六年在其《乌鲁木齐杂诗》中对当时的汉族民俗艺术多有记载,其中有“摇曳兰桡唱采莲”的描述,有人认为诗中所云“采莲”即是指曲子戏曲牌[采花]和[莲湘]。由于无从查对乐谱,所以此说只能被视为一种推测。

清光绪二年(1876),为了平定阿古柏叛乱和收复失地伊犁,陕甘总督左宗棠率兵西征,大批陕、甘、青、宁籍官兵进入新疆,商贩和民间艺人也随之而来,使得如陕西曲子、青海平弦、兰州鼓子等西北地区的多种说唱形式传入新疆,在与新疆方言和民间小调逐渐交流、融合的过程中,逐渐形成了新疆小曲子的雏形。朱哲也讲道,跟随左宗棠西征的官兵中不乏曲乐爱好者,他们以及西北各地来的民间艺人大多分布在东疆的哈密、巴里坤、木垒、古城子(今奇台)、北庭(今吉木萨尔)、滋泥泉子(今阜康)、古牧地(今米泉)和迪化(今乌鲁木齐)以西,北疆的昌吉,呼图壁、马纳斯、沙湾、伊宁、霍城、惠远、察布查尔和南疆的焉耆、和田、喀什等地。每到冬闲时节或喜庆节日,他们便聚集在军营、庭院或街头吹拉弹唱。长此以往,人们加进了当地的民间故事、方言俚语和音乐舞蹈,融会贯通,于是“一种符合回、汉、锡伯族群众欣赏习惯的新型艺术‘新疆曲子’便这样诞生了”。若按《中国戏曲志·新疆卷》的定义,曲子剧“是由陕西曲子、青海平弦、兰州鼓子、西北民歌等流入新疆后,融合了新疆各民族的音乐艺术,而逐步形成和完善的一个具有独特风格的地方戏曲剧种”。

清道光年间(1821~1850)被贬谪新疆的黄浚(号台州壶道人)在其所著的《红山碎叶》中叙述乌鲁木齐的戏曲表演时提到了[刮地风]、[五更]和[大红袍]3个曲牌名,为现在曲子戏所用之曲牌(名)。

现在可知的早期新疆曲子的演唱者有冯寡妇和夏三通。冯寡妇(一说疯寡妇)约生于清咸丰九年(1859),在光绪年间(1875~1908)很出名。夏三通(生卒年不详,活跃于19世纪末至20世纪初)是早年敦煌一个曲子戏班子的开山始祖,是一位拉骆驼的人,故艺名“驼客”。他脱离曲子戏班,独闯新疆,一路唱到曾是丝绸之路大商埠的古城子后定居下来,他的演唱影响了周边地区。民国元年前后,夏三通创办的敦煌戏班后辈艺人丁昌、东牛娃、西牛娃、怀柱子等人辗转来到迪化演唱并传授曲子。

这一时期的小曲子艺人所唱的多为单曲体结构、配以多段唱词的传统曲子,民间习称“平调曲子”,如《小姑贤》、《瞎子观灯》、《小放牛》等。宣统二年(1910),木垒县盲人张生才(1893~1974,外号八斤子、瞎子八斤)从敦煌学艺归来,开始在奇台、木垒等地自弹自唱小曲子,他于民国四年(1915)根据发生在奇台三屯的真实故事编唱的《下三屯》是新疆曲子的第一个创作曲目,曾在北疆地区广泛流传。该曲目“标志着新疆曲子基本上已成为一个独具特色的地方曲种”。

清宣统三年,甘肃兰州的一个曲子戏班辗转到了哈密,他们的演唱受到当地群众欢迎,并深得当时的哈密县知事的赏识,知事为戏班的两位名角亲自取了艺名,即“兰州枣”(陈作玉)、“哈密瓜”(马子俊)。该戏班后经吐鲁番、迪化而到昌吉落脚。老艺人徐建新(1895~1984)原是敦煌曲子戏班丁昌的徒弟,民国四年和弟弟徐建善一起为躲兵灾跑到哈密,两人在哈密县城和敦煌来的几个同好组织了一个曲子戏班子进行半职业演出活动,表演形式为坐场(坐唱),他们的演出场场满座,很受群众欢迎。民国十二年,徐建新、徐建善等离开哈密后,又由顾占元组织成立了自乐班,同时增加了走场(走唱)的演出形式。徐建新等艺人来到奇台县,创办了职业演出班社“北天山曲子剧社”,除演出外,还广招门徒,他们演出和传授的曲目有《花亭相会》、《下四川》、《杀狗劝妻》、《张琏卖布》、《李彦贵卖水》等。表演形式分坐场和走场两种。民国二十二年,为躲避战乱,他们又来到了古牧地(今米泉)演出,极受当地驻军和民众的欢迎,遂有宋姓军官、向姓街长、李姓和曹姓两位士绅集资为戏班修了一个小剧院,以固定薪水聘请戏班演出。

至20世纪20年代许,新疆曲子处于平调向越调,亦即“坐唱”向“走唱”的过渡时期。它的声腔使用仍以平调为主,兼有越调。表演形式也以“坐唱”(坐场)为多,但也出现了一些戏剧化的做法,比如对表演做了生、旦、净、末、丑的角色分工,演员也开始注意到手、眼、身、法、步的表现,乐队更加丰富。这些变化从艺术形式上看,处于曲艺向戏曲过渡的阶段。

民国十一年,由王魁(王皮匠)领头在绥定(今霍城县)成立了小曲子自乐班,由当地陕西会馆资助。班中主要成员大多来自本地小商贩和手工业者,有名的如春娃子、张宝庆。他们主要演唱新疆曲子的传统曲目,同时兼唱秦腔折子戏,表演以走唱为主。该班还在当地收徒教习新疆曲子,培养出了如张玉林、马子庆、刘子和等名角。民国三十三年“三区革命”爆发引起局势动荡,导致戏班解散。

民国十四年六月,甘肃兰州的刘子富(艺名“双喜子”)、张虎成(艺名“成娃子”)、赵裁缝等9位兰州鼓子艺人来到镇西(今巴里坤县),专门演唱兰州鼓子营生,但由于缺乏人气而改唱新疆曲子。他们的演出以走唱形式为主,而且声腔体系也改平调而以越调(曲牌联缀体,民间称为“越调曲子”)为主。这一时期新疆曲子的越调剧目数量已超过单曲体结构的平调曲目。也就是从这时开始,新疆曲子以演唱越调为主。由于是以“走唱”(走场)形式表演,舞台剧特征更加明显,突出行当、角色的分工,采用装扮、道具与布景,追求戏剧性的表现。它的剧目大多来源于眉户剧,多至百出,曲牌丰富,乐器齐备。同时,还注意在音乐上融入地方和民族因素,唱词也加入了新疆地区的方言俚语,使之更适合于本土群众的欣赏趣味。经过了这些发展变化,才使得它逐渐成为一个具有地方特色的戏曲剧种“曲子戏”。

到了20世纪30年代。曲子戏在迪化有了一个较为稳定的表演场所“元新戏园”,在这里,新疆曲子常和秦腔等同台或轮番演出,俗称“风搅雪”,影响渐大,深得百姓喜爱和追随。不少秦腔艺人甚至为了增加经济收入争相兼唱甚至改唱曲子。一时间,曲子戏名声大振,各种职业班社、“自乐班”、“地摊子”,遍及城乡,风靡一时。

20世纪30年代至40年代,新疆曲子在东疆、北疆广大地区的演唱活动十分活跃,艺人们将许多其他剧种的剧目改编为新疆曲子,使演出剧目更加丰富,曾经多达200多出。同时还涌现出了一大批有影响的曲子艺人。如乌鲁木齐的孙家义、谢伯钧(回族),昌吉的张澍、寇金元,巴里坤的李汉祥、吴成新,木垒的崔尚之、范继禄,哈密的马寿山(回族)、姚登云,奇台的邱逢岚、易德寿,米泉的吴寿山、韩生元(回族),吉木萨尔的刘文和、刘金玉,阜康的白云海、梁树模,呼图壁的张安泰、岳生金,玛纳斯的张敬鳌、傅进喜,沙湾的窦富贵,伊犁的三娃子、白生华(回族),焉耆的安景新等。这一时期新疆有不少影响较大的曲子戏班,有的在新中国成立后一段时期内还有活动,其中有些业余班社一直延续到现在,如呼图壁县大东沟张家班,木垒县的英格堡自乐班、东城自乐班和三畦元宵会。

2.汗都春的产生

从有限的文献资料来看,西北地区的小曲子传入伊犁的时间要晚于传至东疆和首府迪化的时间。以地理及交通情况而言,来自于西北诸省区的小曲子携带者的军士、农户、贩夫、遣户等都是从哈密进入新疆,再经昌吉到乌鲁木齐,之后再辗转到伊犁、库尔勒等南北疆地区的。

乾隆二十九年(1764),受朝廷之命,1000名锡伯族官兵携其家眷共4000余人从沈阳的“锡伯家庙”阔别故土,踏上了远戍新疆的征程,经过15个月的生死迁徙后到达伊犁,开始了戍边屯垦的历史大业。定居后的锡伯族群对周边的汉民族及其传统文化报以接受和吸收的态度。因为锡伯族早在东北时就开始接受汉文化的影响了。康熙三十八年(1699)迁居盛京(沈阳)后,锡伯族开始学习和使用汉语,吸收汉族文化,所以,他们接受了伊犁地区先他们而来的汉、回民族的小曲子,应该是自然而然之举。

自乾隆二十七年清政府在惠远设伊犁将军府统管全疆事务以后,惠远自然成了全疆政治、经济的中心。而锡伯族西迁伊犁后主要聚居在伊犁河南岸,与惠远城隔河相望,来往便利。据新疆小曲子著名老艺人侯毓敏(艺名要命娃,1924~)回忆,同治、光绪之交(约1874~1876),冯寡妇率女弟子大凤、二凤、三凤曾到伊犁将军府唱过小曲子。其中的二凤名叫谭秀英,是一位常年在外地以卖艺为生的锡伯族女艺人,侯毓敏于民国后期跟随其学艺。说明那个时候在伊犁观演小曲子已经是一种很受欢迎的民俗活动了。

那么,锡伯族是从什么时候开始接受和学习周边汉、回艺人的小曲子艺术的?由于缺少记载,我们只能从一些有限的材料中获得点滴信息。

根据现在所掌握的材料可知,锡伯文(满文)②历史文献中最早提到汗都春的是作于同治十二年五月(1873年6月)的《署锡伯营领队大臣喀尔莽阿祭图公文及颂辞》③,文中这样说道:“同治十二年五月八日,适逢安班公(指锡伯营总管图伯特——笔者注)诞辰,为娱悦恩公英灵,特献演汗都春,隆重祭祀。”这是迄今为止唯一一份能够说明新疆锡伯族汗都春早期历史的珍贵文献,但也足以确认锡伯族民间有了汗都春表演形式的时间不会晚于19世纪70年代,也就是锡伯族西迁伊犁100年左右。

20世纪后有关锡伯人表演汗都春的历史,根据以往学者的调查,以及笔者通过多次田野工作所获得的、可信度较高的口碑材料,其脉络清晰可见。

爱新舍里镇依拉齐牛录④(俗称三乡)是距惠远城较近的锡伯村落,它最早接触到小曲子而且形成了锡伯人早期平调表演的中心。据锡伯学者赵春生早年调查,依拉齐牛录的老人们还记得大约出生于19世纪50年代的伊塔尔珲老人,他曾到惠远城拜师,学习平调。光绪八年(1882)清政府驱走沙俄收复伊犁后,他回到家乡组织了业余平调表演队,培养了一批年轻人。老艺人嘎尔图(1925~)告诉我们,他的家族早年在牛录里表演小曲子最有名,他小时候常听到二爷爷西特合尔用汉语唱平调小曲子,父亲弹三弦伴奏,那已是20世纪30年代的事情。到了20世纪40年代左右,锡伯汗都春的中心集中到了依拉齐牛录的富裕人家克西春那里。据其养女、汗都春传人桂枝儿(1929~)回忆,养父克西春从小受家庭影响,酷爱平调,成年后热衷于组织平调表演,操办着牛录里的业余平调剧组,并将家人都发动起来学演平调。每逢春节、西迁节、中秋节,养父都在自家院里搭台唱戏,热闹非凡。依拉齐牛录那时期涌现出一批有影响的平调表演者,如西特合尔、秦奇善、提亚哈、嘎尔图、桂枝儿等。除了依拉齐牛录外,早期擅长汗都春平调表演的还有乌珠牛录的全唐、兴里山、丰昌,堆齐牛录的郑琴太(艺名“要命花”)、郑平才(艺名“海棠花”),孙扎齐牛录的嘎尔塔、郑喜,宁古齐牛录的福寿、富连、郑录,纳达齐牛录的寿谦、久彦,以及扎库齐牛录的郑保、萨景阿,等等。

也许有人会问,同一剧种,为何汉、回民族称作“小曲子”,而到了锡伯族人那里却成了“汗都春”了呢?

(“汗都春”,音“handucun”)一词在满文中早已出现。《御制增订清文鉴》中这样解释道:“是南方之人插秧时唱的歌,谓之‘秧歌’。各地的人仿照它的歌唱之,也有配以锣鼓演唱的。”这是一个组合而来的新词语:过去东北地区的满族在汉族影响下开始种植旱稻后,由于满语中没有“旱稻”这一词语,于是采用音译的方式以满语拼音(“handu”)来表示。而在接受了东北汉族秧歌之后,同样由于满语中没有“秧歌”这一词语,遂又采用意译的方式,将满语的“handu”(以“旱稻”之意代表“秧歌”的“秧”)和“cun”(满文意为“歌”、“歌曲”)组合起来而成为“han-ducun”,用来指称东北的汉族秧歌。

部分锡伯族西迁新疆后沿用了“handucun”一词。但是,现凡接触过锡伯族汗都春的人很难将之与东北或内地传统的汉地秧歌联系起来,这是何故?经过调查我们了解到,早在东北时期,锡伯人就受到了当地汉族秧歌的影响并将其作为自己的一种娱乐方式,每逢春节,各个锡伯村屯都要扭秧歌。1764年西迁伊犁的锡伯人也将东北秧歌带了过来,后来锡伯人称这种秧歌为“老家秧歌儿”。表演汉地秧歌的传统一直延续到“文革”开始。

那么,为何在锡伯人从惠远学来小曲子,并在锡伯各牛录流传开来之后,大多数锡伯百姓并不称之为小曲子而称其为“秧歌儿”?察布查尔镇老艺人关常林(1937~)说,因为当年的锡伯百姓习惯了“老家秧歌儿”的表演形式,当他们看到从惠远传来的小曲子(平调)的表演也是有男有女若干人边扭边歌,看起来很像“老家秧歌儿”,所以自然而然地就将小曲子称作“秧歌儿”了。笔者认为这个解释应该是符合当时情形的。另外,著名老艺人铁山也说:“过去锡伯族有这样的观念,凡是在舞台上演的都是秧歌。”“老家秧歌儿”与作为戏曲的“秧歌儿”同时并存了相当长的一段时光,直到20世纪60年代后,“老家秧歌儿”才逐渐被人们淡忘。“文革”开始后,扭秧歌的传统习俗基本消失。

由于“汗都春”一词多在文人当中使用,锡伯族百姓间直到现在仍然习惯用“秧歌儿”之称,以致到了2006年,锡伯族的戏曲艺术申报第一批新疆维吾尔自治区级非物质文化遗产代表作,当决定申报项目的名称时,专家们对采用“秧歌”还是“汗都春”产生了争论,最后还是决定以“汗都春”为名申报,以体现出本民族特色,同时避免与内地“秧歌”相混淆。从此,在各种有关文件、活动、文稿及宣传中,“汗都春”这一称谓得到逐渐推广。

平调表演(汉语)作为锡伯族汗都春早期形式深得锡伯族百姓喜爱,一直到20世纪30年代越调传入察布查尔后,才慢慢衰微下来。

根据调查,表明锡伯族受到越调广泛影响的时间应是从20世纪30年代初开始的。越调全面进入锡伯社会后,逐渐取代了原来平调的地位而成为汗都春艺术的主流,而平调则慢慢淡出了锡伯族人的生活,眼下仅有少数老艺人会唱平调了。这一转型与曲子剧的历史是相同的,只不过从时间上讲前者略晚于后者。

(二)汗都春的分野——语言转换

锡伯族早年学、演平调都是用汉语,全面承袭着汉、回平调的原样,这个传统(包括后来传入的越调)一直保持到了20世纪40年代初。

锡伯族汗都春艺术在20世纪中期出现了一个大的文化转型,即由原来以汉语演唱变成采用母语——锡伯语来演唱,从此进入了对汉族戏曲艺术的民族化过程而使得汗都春最终成为独具民族与文化品格的锡伯族传统艺术形式。

根据调查及现有资料表明,锡伯族出现用锡伯语表演汗都春的情况始于20世纪40年代初,那时候是通过移植(将汉语翻译为锡伯语,音调、曲牌保留原样)已有的汉语剧目来实现的。现已知的最早的翻译剧目是民国三十二年寿谦翻译、改编的《秦香莲》、《梁山伯与祝英台》和殷德阿翻译、寿谦改编的《十五贯》等三部汗都春剧目。真正大规模地将过去表演的汗都春汉语剧目(曲目)翻译、改编为锡伯语,从而实现汗都春表演语言的全面转化则与“三区革命”有密切关系。

1944年秋,新疆伊犁、塔城、阿山(今阿勒泰)三区爆发了反抗军阀盛世才和国民党统治的武装斗争,史称“三区革命”。由于革命斗争的背景较为复杂,初期被一些民族分裂分子所利用,这股势力借革命名义把广大汉族民众与国民党反动势力混为一谈,残害无辜汉族百姓,一度将斗争引向民族间的仇杀。这种情形导致了当时的三区内对汉族文化的排斥。桂枝儿老人跟笔者说,她当时在学校里上四年级,三区革命一爆发就不许少数民族讲汉话了,汉语秧歌也不让唱了,所以就将汉语的秧歌翻译成锡伯语来演唱。

应该说,以语言转换为标志的汗都春的锡伯族化,其深层动力是来自锡伯族人的文化自觉,“三区革命”不过是作为一个历史事件起到了加速汗都春本土化进程的作用。从20世纪40年代中期开始,很多锡伯族文人如管兴才、郭基南、苏正平和汗都春艺人如寿谦、红帕、昆帕等投入到了翻译汉语秧歌这项活动中。至新中国成立前,基本上完成了对传习着的传统汉语“秧歌儿”的锡伯族语翻译过程。现在仍然能够表演的还有《小放牛》、《张琏卖布》、《李彦贵卖水》、《花亭相会》、《小姑贤》、《钉缸》、《梅绛亵》、《宋江杀楼》、《下四川》等剧目。

更为重要的是,锡伯族人并不满足于译演汉、回小曲子(汗都春),为了使汗都春能够反映时代风貌、社会生活,表现新思想、新题材,锡伯族人开始以锡伯语来创作新的汗都春剧目。最早创作,同时也是影响最大并至今仍在表演的新剧目是1947年秋天完成的《吾欣保》(锡伯语“农家户”的意思),该剧诞生于汗都春之家——克西春老人的宅院,首演后引起极大反响。之后,创演汗都春新剧目长时期成了锡伯族社会文化生活的热点,每年的西迁节、春节以及县里和各乡举行的文艺会演中都会涌现出一批新创剧目。锡伯人创作的汗都春剧目题材广泛,大到国家大事,小至家长里短都有涉及。从格调上讲,都是积极、健康的。由于创作者都是生活在锡伯族社会中的文人、艺人和汗都春爱好者,所以编创的剧目非常贴近锡伯族人的思想和生活,演锡伯族人,说锡伯族事,具有浓郁的乡土气息和时代特征,同时能够较好地实现寓教于乐的戏剧意图和追求。按老艺人们的估算,半个多世纪以来演出过的新创剧目达数百出之多。我们在调查过程中初步收集到的剧本就有70余部。

综上所述,在1944年新疆爆发“三区革命”之前,汗都春与曲子戏的形成与发展轨迹是一致的。换句话说,二者之前是属于同一个剧种。而“三区革命”发生后,锡伯族彻底改变了汗都春的表演语言,以锡伯语全面替代了汉语。也就是从这一时期开始,二者产生了根本性的分野,由于使用语言的转换这一基本因素,使得汗都春逐渐脱离了原来的发展轨道,而演变为一个具有独立意义的锡伯族戏曲艺术品种。

二 社会属性与戏俗的比较

(一)社会属性

汗都春与曲子戏在“三区革命”之后的发展,在社会属性上走了不同的道路。由于语言的限定、本民族相对集中聚居的状况以及较为封闭和稳定的农村经济社会形态等因素,使得汗都春一直是作为一种自娱自乐的民间小戏自然传承于锡伯百姓当中,没有走向职业化的发展道路。而曲子戏的情况则不同,它广泛流传于新疆大部分汉、回族聚居区,遍及城镇与乡村。尤其在如迪化、昌吉、米泉、哈密等一些较为繁华的城镇,达官显贵和平民百姓,文人雅士与流民乞丐等三教九流无所不有,社会成分比较复杂。在这里,商业的发展、城市生活的多元化、人们精神生活的需要,尤其是大量来自于陕、甘、宁、青等西北移民的故土情结等因素,致使曲子戏的传唱者们往往根据主、客观因素而选择不同的发展模式。曲子戏在新疆的发展有几种不同的情况:一是职业性的班社组织,从业者或定点于戏楼茶馆,或游走于酒肆青楼、街巷驿站、帐房堂会之间,靠卖艺挣钱来养家糊口。二是半职业的班社组织,他们大多有自己的一份职业或生计,平时分散忙活,需要时聚集演唱并收取酬金。三是业余性质的自乐班,是一种曲子爱好者的松散组织,表演曲子戏以自娱娱人为目的,遇到有人邀请演唱时,也就是一杯香茶、一桌酒席而已,不收取戏金。当然,有的热心人也会为自乐班捐资添置一些乐器、戏装之类,班社也能笑纳。

1959年,昌吉回族自治州成立了专业性、国营体制的新疆曲子剧团,致力于整理演出传统剧目和移植演出其他剧种剧目,还招收培养新人。1962年剧团撤并为昌吉州文工团“新疆曲子剧队”。1966年曲子剧队解散。1980年自治区文化厅又批准成立了“昌吉回族自治州呼图壁新疆曲子剧团”,2002年剧团划归昌吉州并更名为“昌吉回族自治州新疆曲子剧团”。同时,新中国成立后在民间也延续或成立了一些较有影响的曲子剧社团。2006年“新疆曲子”被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

(二)传播方式

汗都春的传播方式有几种。一是拜汉、回族艺人为师,这种方式从最初到惠远城学习小曲子演唱开始,到20世纪30年代后期三乡的克西春老人专门从惠远城聘请小曲子名角“东北红”来家中传艺,以及“三娃子”、“大头”到六乡带徒结束,这是汗都春早期传播的主要形式。二是自然传承,是指由锡伯本民族老艺人或技艺高超者向喜爱汗都春的本族人教授演唱技艺,这虽是一种师徒传承的方式,但又并非严格意义的戏班师徒关系,来去自由、聚散无常。还有相当一部分人是由于爱好,在长期的耳濡目染中不知不觉地加入了汗都春表演队伍中,并无明确的师承关系。

新疆曲子剧过去的传播方式主要是两种:一是区间性传播,过去很多的名伶红人常常辗转于不同的地方,在公开表演的同时还收徒传艺,一般都有着严格的师徒关系。二是垂直传播,是指本地人之间的师徒相传,有家族传播和非家族传播两类。家族传播就是家族内部的世代相传,像大东沟张家班即是家族传播的典型代表。

新中国成立后,在新成立的公有制专业曲子剧团中形成了新的传播模式,即“以团带班”的培养机制,由剧团根据发展需要和编制情况,招收有天赋的青少年由剧团演员或聘请老艺人传授技艺,学成后大多能够留下从事专业表演。

(三)班社与戏酬

汗都春没有形成“班社”模式,往往是政府倡导,自发组织,无固定排演、演出场所,地点以某一家庭(后来有俱乐部,老年协会等公共场所)为中心,平时练习,遇有节日活动则集中演练,各个牛录的“秧歌队”属于民间性、业余性、松散型组织,成员一般都来自本牛录,目的是为本牛录百姓精神文化生活服务,同时自娱自乐。秧歌队活动范围仅限于牛录、县城及其他县市的锡伯族聚居区。汗都春的演出活动没有经济行为,如是各级政府组织的活动,县里或乡、村给予一定支持,如添置服装,给参加人员记以公分、误工费等,活动期间管吃喝。平时的表演纯属自娱娱人行为,从不收取酬金。只是桂枝儿老人跟笔者讲过这么一件事:那是20世纪40年代,正值克西春家秧歌儿表演最为红火的时候,乡政府请克西春家的秧歌队在乡俱乐部里卖票唱戏,一、三、四乡的很多人都前来观看。他们连唱了6天,收入不少,但克西春一文不留,全捐给乡政府为俱乐部制作凳子,因为当时俱乐部里没有板凳,全是站着看戏。桂枝儿记得的卖票演出就那一次。

如前所述,新疆曲子戏自剧种(曲种)开始形成的时候,班社模式也就随之兴起,并有着职业、半职业和业余三种性质的班社。由于内地尤其是西北地区汉、回移民的不断增多,听曲子戏一时间成了民众主要的娱乐活动,无论天山南北还是城镇乡村,都有艺人活动。据《中国戏曲志·新疆卷》记载,抗日战争爆发后,仅迪化城内较有名气的小曲子艺人就不下百余人。较大的乐友会也有八九个,往返于各个乐友会的“串唱”艺人不下五六十位。百姓间有句顺口溜这样说道:“庄稼人吃饭拉条子捋面,要想看个戏小曲子乱弹。”当时迪化城内的街头巷尾,“晨雾暮炊处,无不闻曲声”。

曲子戏职业和半职业班社的表演活动按戏取酬,依名头及贡献大小、出力多少进行分配。而业余性质的自乐班则与锡伯族的秧歌队一样,不谈钱事,高兴即唱。新中国成立后的曲子剧专业剧团基本上实行的是国家工资制。

(四)习俗与禁忌

汗都春在长期的流传过程中没有形成特定的习俗和禁忌,这主要是由于表演者都是本民族的农民,受众也都是邻里乡亲,社会身份简单,观、演双方具有平等的社会地位,演出活动也不带有经济色彩,故无太多的讲究。但在旧时也有一些讲究,据桂枝儿讲,小时候凡正月间乡里也有些人家请她们去唱秧歌儿,到家后老人们往往要首先安排在家中所供喜利玛玛、菩萨等牌位前唱[一朵红](歌颂佛祖、神仙的内容),在关公牌位前唱[赤壁],以娱乐神仙或祖先,之后才正式表演。另外,铁山还对笔者说过,“文革”期间盛行“早请示,晚汇报”,那时候每当秧歌剧演出前,他都要领着演员们在毛主席像前宣誓,保证为人民服务、演好戏、思想集中不出错,等等。这当然是受政治气候的影响。

而曲子戏的情况则不同,由于受内地演艺传统和戏俗的影响,加之社会成分的复杂以及商业性演出等原因,使得曲子戏在发展过程中继承或形成了一些习俗和禁忌。譬如:“请庄爷”,是指很多曲子戏班在节庆、庙会期间的演出活动中,要先请庄爷⑤。“跑房子”,是说过去曲子戏艺人到天山北麓一带的帐房里为往来客商、驼户演唱。“跑地弯子”,又称撂场子,指曲子艺人到外地演唱,每到一处,一般都是唱《访朋》开场,以示初来乍到,请多方关照。假如开场就唱武打争斗内容的曲目,则会被视为失礼而往往会遭到当地艺人的刁难,甚至招来“武曲子对武曲子”的对台戏。“家庆喜事坐场”,是指曲子艺人为主家的贺寿、婚嫁、孩子满月、新房竣工等喜事演唱。演唱因恩主家喜事内容的不同而选择相应的演唱曲目。“丧事坐场”,是指艺人被请到逝者的专设灵堂或死者家中坐场表演。一般情况下艺人仅仅演奏器乐牌子,不能演唱。“唱到底”,是说演员在为主家演唱曲子时,若中途忘记唱词,伴奏不能停下,唱者无论如何也要接着往下唱,直到曲目结束,以示“鸿运亨通、连续不断”。等等。新疆曲子在演唱上也有一些禁忌。如在喜庆场合不能唱《闻太师显魂》、《秦雪梅吊孝》、《霸王别姬》、《林英哭五更》等“苦曲子”;乐班初到某地演唱时,忌讳唱《失徐州》、《燕青打擂》、《三闯碧游宫》、《黄河阵》、《水淹七军》、《秦琼观阵》等“武曲子”,以免有恃强好胜、争夺地盘之嫌。

上面所列诸种习惯、规矩与禁忌在新中国成立之后,大多不复存在。

三 艺术特征比较

(一)表演、声腔与念白

从表演形式来看,汗都春与曲子戏都同样经历了由“坐唱”发展而为“走唱”⑥的过程,只是曲子戏后来更向着舞台剧方向发展,追求表演的戏剧化。再有,汗都春直到现在都以文戏为主,曲子剧过去也同样是以文戏为主,武戏也更多是体现在内容方面,到了当代才在专业剧团进行了神形兼备的武打戏的尝试。

就声腔体系而言,曲子剧的音乐在早年间有“平、越、赋、鼓”四大腔系之说,主要是针对腔系渊源而言的。“平”指青海平弦、“越”指陕西曲子、“赋”指西宁赋子、“鼓”指兰州鼓子。在长期的发展、演变过程中,“赋子调”逐渐融入平调,而“鼓子调”大部分也归入“越调”当中。眼下主要是“平、越、鼓”三大声腔以及部分民歌、小调类曲目。而汗都春除了平调和越调之外,在文献及当代艺人的记忆中没有关于“赋子”和“鼓子”的说法。⑦从声腔的演变来看,汗都春与曲子剧都是先平调后越调的,但在这个环节上,曲子戏的声腔转变要早于汗都春。

从语言运用上来看,汗都春的念白和唱腔都是采用锡伯语言,除了早年间表演古装剧时念白(锡伯语)模仿曲子戏的“韵白”外,后来创编的现代锡伯语剧目均采用“散白”形式。新疆曲子剧在形成和发展过程中,逐渐使用新疆汉语发音和新疆汉语的方言俚语。新疆汉语是以陕、甘汉语为基础,再与其他一些地区汉语相互融合,又受新疆少数民族语言影响而逐渐形成的。从渊源上看,北疆地区的汉语与兰银官话的甘肃话联系较深,而南疆汉语则与中原官话的陕西关中话关联较多。经过长期实践和探索,现在新疆曲子剧的语言是以昌吉回族自治州吉木萨尔县方言的语音为标准音,加以提炼、加工,成为一种戏剧化的舞台语言。

(二)行当

汗都春到现在已经基本没有了“行当”的概念,尽管锡伯族人在创作新剧目的时候,也遵循着传统的戏曲模式在角色安排上注意男女的搭配和年龄的区分,只是在艺人们的意识中并不是按照“行当”来安排的。在笔者接触的艺人当中,有几位80岁左右的,如安德荣、桂枝儿、久彦等还会提到“旦”、“生”、“丑脚”等字眼,说明早期的锡伯汗都春还是有行当观念的。

曲子剧对于“行当”则一直有着较为明确的概念和追求。早期以“三小戏”(小生、小旦、小丑)模式为主,通过20世纪30年代与秦腔同台演出和在其他剧种影响下,表演艺术有了很大发展,增加了老生、老旦、净等角色类型。同时也突破了只重唱的传统,开始重视念与做,要求演员通过手、眼、身、法、步等舞台表演说明环境、解释剧情,但其表演程式和动作不像秦腔等剧种那样严格、规范,而更为自然,贴近生活。新中国成立后的专业曲子剧团进一步丰富了脚色行当和表演程式。

(三)曲牌与音调

1.曲牌类别与数量

汗都春和曲子戏在发展过程中都在曲牌的类别与数量上有着各自的积累,有同有异。从目前收集到的传统曲牌数量和类型上看,平调方面,汗都春曲牌有55首,曲子戏曲牌有52首,它们之间相同(音调同源)曲牌27首。汗都春自有曲牌28首(除去同曲异名曲牌,实有22首),曲子戏自有曲牌25首。越调方面,汗都春曲牌有33首,曲子戏曲牌有78首,它们当中相同曲牌28首。汗都春自有曲牌5首,曲子戏自有曲牌50首。另外,曲子戏里还有7首“鼓子”曲牌和15首民歌类曲目(曲调)是汗都春里没有的。再有,汗都春没有打击乐牌子,而曲子戏的打击乐专用牌子(锣鼓经)有55个。

从一般规律来讲,传统戏曲在传承、发展的过程中总是会放弃或遗忘一些曾经使用过的曲牌和曲目,只不过较之曲子戏而言,汗都春更是如此,据汗都春的一些老艺人讲,还有不少早年间的曲牌,后来慢慢地忘记、失传了。之所以这样,是因为从自新疆“三区革命”开始,汗都春表演语言改汉语为锡伯语之后,汗都春和其他源自西北地区的曲种或剧种的交流就基本停止了,除了少量补充进去的本土民族音调外,继续吸收其他曲种或剧种曲牌以丰富自己的可能性变小。而曲子戏则长时间地受到陕西曲子、秦腔等源自西北地区的曲种、剧种的影响,吸收外来曲牌为我所用的渠道很多,以至于二者在主体声腔越调的曲牌数量上产生了较大差距,近年来还在一些创作剧目中新编了一些曲调。尽管如此,汗都春还是保留下来了22首在曲子戏里没有(或失传)的早期平调曲牌。至于打击乐曲牌,汗都春始终没有,那是曲子戏在秦腔等剧种影响下从20世纪30年代以后开始使用的。

2.曲牌的使用特征

在平调的曲牌使用上,汗都春和曲子戏具有相同的传统,即大部分曲目都是用一个曲牌演唱多段唱词,一宫到底。只有少数曲目采用两个或两个以上曲牌,但同样是一宫到底。如汗都春的《花亭相会》、《小放牛》、《碾米》、《编席》、《钉缸》等,曲子剧的《下三屯》、《十岁郎》、《磨豆腐》、《小放牛》、《下四川》、《三子争父》、《庵堂认母》等。

在越调的曲牌使用上,汗都春和曲子戏在基本框架上均沿袭着传统的规范模式,即一个剧目(曲目)一般都以[开场越调]([越头])开始,之后加入若干其他曲牌作为“过曲”,最后以[收场越调]([越尾])结束。也有一些例外,如汗都春《小姑贤》一剧,即是以[东调]开头,以[收场越调]结束;曲子剧的《喜事风波》是用[软西京]开场,[一枝花]结尾。曲子剧还有一种曲牌使用的传统模式,就是如果采用[背工]开始,必然以[背尾]结束,再如果以[背工]接[越头]开始,则必须以[背工]接[越尾]结束。这一规范在汗都春中已不存在,且[背宫]这个曲牌也不常用了。另外,汗都春和曲子戏在越调剧目(曲目)中都打破了平调一宫到底的传统。

在传统习惯中,汗都春和曲子戏都是平调曲牌和越调曲牌泾渭分明、互不混用。但发展到后来,两者都分别打破了这一规矩。为了使音乐更加丰富,更好地表现剧情,而将平调曲牌和越调曲牌共用于新创剧目中,多数情况下是越调曲牌为主,辅之以平调曲牌。

3.音调

作为同源剧种(曲种),汗都春与曲子戏在各自长期的传承过程中,在音调的风格上产生了比较明显的差别,总体上讲,汗都春的曲调显得比较平直、质朴,而曲子戏的曲调则更为繁复、花俏。具体是谁发生了变化目前很难下结论。现以3首相同曲牌⑧作比较如下。

(1)汗都春平调曲牌[下四川]与曲子戏平调曲牌[下四川]比较

曲子戏的音调多处采用下滑音使得旋律相对于汉都春来讲更为俏皮、风趣。

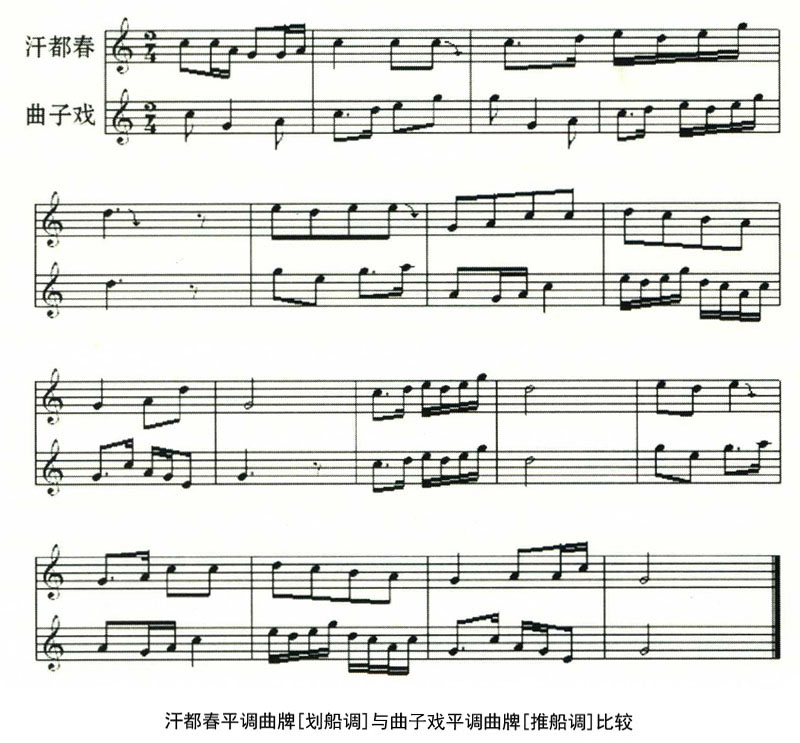

(2)汗都春平调曲牌[划船调]与曲子戏平调曲牌[推船调]比较

汉都春旋律的线条相对柔和、平稳,而曲子戏的旋律在第3、第6和第7小节出现了八度大跳,令音调富有动感。

(3)汗都春越调曲牌[落江月]与曲子戏越调曲牌[落江雁]比较

曲子戏的旋律相对于汉都春拉得更长,尤其是曲子戏第3小节的3个倚音的应用以及第12、第13小节的上波音,使音调相对汉都春而言,显得戏剧性更强。

(四)乐器使用

汗都春的乐器使用,过去以三弦为主奏,另有四胡、扬琴,再配以丁山(碰铃)、夹板两种击节性乐器。该传统到了20世纪50年代开始出现了变化,常常加入一些如二胡、小提琴、曼陀林、板胡、菲特克讷、绰伦等其他乐器。汗都春剧目基本上都是文戏,所以从未使用过配合武戏的打击乐器。

传统曲子戏在坐唱与走唱时期使用的有三弦、四胡、板胡几种丝弦乐器,还有瓦子(同汗都春的夹板)、飞子(又叫甩子,即碰铃)两种击节性乐器。20世纪30年代发展为舞台剧后,乐队中增加了扬琴、竹笛等文场乐器。与秦腔同台表演后,受秦腔的影响而加入了板鼓、大锣、小锣、堂鼓、大镲、檀板等武场乐器。1959年昌吉州新疆曲子剧团成立后,进一步丰富了乐器的种类。文场乐队增加了如唢呐、海笛、琵琶、二胡、中胡、高胡、低胡、大提琴、长笛、单簧管等乐器,武场乐队增加了如战鼓、铙钹、吊镲、铰子、水镲、碰铃、梆子、木鱼等打击乐器,形成了较完善的文武场面。文场乐器中以三弦、四胡和板胡为主,俗称“大三件”;武场乐器中以板鼓(兼檀板,在乐队中起领奏和指挥作用)、小锣和小镲为主,俗称“小三件”。演出时乐队的排列文场在前,武场置后。1980年呼图壁新疆曲子剧团成立后,改用京剧打击乐器配置,并在借鉴京剧、秦腔、豫剧和民间秧歌锣鼓点的基础上,逐步形成了一套富于新疆曲子音乐风格的锣鼓曲牌。

(五)舞台表演与装扮

汗都春在早期发展阶段,由于其表演曲目(剧目)基本都是从汉、回小曲子那里学来,所以演员表演的身段动作部分沿袭着小曲子的程式。改用锡伯语演唱以后,尤其是在新编创的剧目中,其舞台表演更趋于生活化。演员的着装上,早年间中老年男女艺人喜着长袍或外加坎肩、腰带,有的男性长者还有穿“奇木齐”(似长袍,深蓝缎料)的,年轻女性则常着旗袍登场。表演古装戏还穿戴专门的戏装,“文革”中都毁了,之后也未予添置。到现在表演汗都春一般都是生活装束,只要符合人物特征就行。演员的化妆也很简单。表演时可持简单的道具,不设布景,灯光只为照明,不作戏剧性设计。

曲子戏早年间多演出折子戏和小戏,以唱为主,演员的身段动作较少。自从20世纪30年代开始与秦腔同台演出后,其舞台表演受到秦腔很大影响,开始讲究手、眼、身、法、步的套路,但未形成严格的程式,生活化痕迹依然保留,以凸显曲子戏轻快活泼的表演风格。曲子戏在草台、庙台表演时期,一般着以淡妆,不打底彩,多是由演员自己画眉、抹腮、涂口红和点眉心。后来在秦腔等剧种的影响下,也开始追求人物化妆和造型,昌吉回族自治州曲子剧团还设了专职化妆师。从总的化妆风格来看,其生、旦的面部化妆用色较其他剧种略淡,花脸脸谱也较为简化。曲子剧服装在借鉴其他剧种的基础上力求形成自身的特色,古装戏借用秦腔软行头,如软衣裤裙、斗篷、小腰包,小百褶裙、小披肩及轻便彩衣、彩裤,以轻快风格为主。现代戏采用生活装。曲子剧团表演时有灯光、布景、道具的设计。

四 几点结论

通过以上对汗都春和曲子剧围绕历史、戏俗和艺术特征等方面的比较,不难得出如下结论。

(一)汗都春与曲子剧的关系

过去对于汗都春与曲子剧的关系存在一定的模糊性,或将汗都春视作曲子剧,或将其列为独立剧种。通过以上比较,汗都春与新疆曲子剧的关系应该得到明确:二者同根同源,在1944年新疆“三区革命”爆发以前,汗都春的语言(汉语演唱)、剧目等都与曲子剧相同。但“三区革命”以后,汗都春的语言由汉语变成了锡伯语,而且多年来用母语创作了数百部反映本民族生活、思想与情感的新剧目,而这些剧目对于其他民族的人来说是完全不可解读的。它已经拥有了自身独有的文化内涵和表现形式。据此,应将现在的锡伯族汗都春视作“新疆曲子剧”这个地方剧种的一个相对独立的分支。

(二)汗都春与曲子剧的两极发展

就在新疆“三区革命”爆发,锡伯族汗都春开始“脱离”新疆曲子剧,走上了自身的发展道路以后,二者在戏俗和艺术上更是体现出两极发展的特征。上文对它们所做的比较表明,汗都春一直朝着民族性、业余性方向发展。主要体现在:曲牌运用程式逐渐简化,曲牌数量无太多补充与更新;唱腔风格更加朴素、直白,故凡能演唱一般歌曲者均能不经过专门训练即可表演;“行当”概念逐渐淡化,以致未形成系统化的表演程式;打击乐器没有得到发展,无法提供丰富的音响背景以更好地配合表演,乐器种类越来越少,使用上也逐渐随意化;长期以民间性表演为主,故无化妆、服装、灯光、道具的追求;服务对象单一、范围较窄,受众仅限于本民族范围。所以,汗都春的发展模式一直保持在“以歌舞演故事”的民间小戏阶段。

而(汉、回民族的)新疆曲子剧则体现为不断地向专业性、戏剧性方面发展和追求:“行当”逐渐丰富;表演程式不断完善;曲牌不断补充,行腔运调追求更强的戏剧表现力;伴奏乐器更加丰富,尤其是强化了打击乐的使用;化妆、服装、灯光、道具等方面也向着舞台化发展;不断拓展戏路,进行了大戏和武打戏的探索。从这些方面看,新疆曲子剧已处于由民间小戏向成熟的戏剧形式转变的阶段。

(三)汗都春的意义

锡伯族汗都春作为一种特色鲜明的少数民族戏曲艺术形式,有着特殊的文化意义。首先,它源于西北地区的汉、回民族传统音乐,但又将其转化为具有本民族文化特征的艺术形式,为我国少数民族戏曲艺术园地增添了一枝绮丽的花朵。像这样由全盘吸收继而进行全面转型的文化现象在我国少数民族戏曲艺术中实为罕见,充分体现出文化的传播与交融对于民族文化发展的积极意义。其次,100多年以来,汗都春深深植根于伊犁河南岸,成为锡伯族人民文化生活中的重要组成部分,它伴随着锡伯族人保卫新疆、建设新疆的千秋大业。同时也承载了锡伯族人的精神追求,抒发了锡伯族人的喜怒哀乐,展现了锡伯族人的乡风民俗,满足了锡伯人的审美旨趣。长期以来得到锡伯族民众的喜好和欢迎。最后,汗都春中保留了一些曲子剧中没有(或失传)的平调曲目,这不仅体现出汗都春的艺术价值,同时也为近代我国俗曲、小调的传承提供了土壤。

参考文献

[1]马大正等:《新疆史鉴》,新疆人民出版社,2006。

[2]苗普生、田卫疆:《新疆史纲》,新疆人民出版社,2004。

[3]白友寒:《锡伯族源流史纲》,辽宁民族出版社,1988。

[4]肖夫等:《锡伯族简史》,民族出版社,1986。

[5]贺灵、佟克力:《锡伯族史》,新疆人民出版社,1993。

[6]傅谨:《草根的力量——台州戏班的田野调查与研究》,广西人民出版社,2001。

[7]林耀华:《民族学通论》,中央民族大学出版社,1997。

[8]马戎:《民族社会学——社会学中的族群关系研究》,北京大学出版社,2004。

[9]夏建中:《文化人类学理论学派——文化研究的历史》,中国人民大学出版社,1997。

[10]朱哲:《眉户西行与新疆曲子》,《当代戏剧》2000年第6期。

[11]《中国戏曲志》(新疆卷),中国ISBN中心,1995。

[12](清)黄浚:《红山碎叶》,同治甲子。

[13]李富:《新疆子戏考》,《新疆艺术》2000年第6期。

[14]罗绍文:《新疆曲子戏考》,《新疆艺术》1987年第1期。

[15]《中国戏曲音乐》(新疆),中国ISBN中心,1996。

[16]《中国戏曲音乐集成》(新疆卷),中国ISBN中心,2003。

[17]《御制增订清文鉴》,奇车山译,1781。

[18]《中国曲艺志》(新疆卷),中国ISBN中心,2009。

[19]国家民族事务委员会全国少数民族存籍整理研究室:《中国少数民族古籍总目提要》(锡伯族卷),中国大百科全书出版社,2007。

本文摘自《新疆师范大学学报》(哲学社会科学版)

2010年第3期

* 肖学俊,中央音乐学院教授,博士,现为援疆干部任新疆艺术学院副院长;韩芸霞,新疆艺术学院讲师,博士。

① 本文根据行文背景的不同而选择使用“新疆曲子剧”、“新疆曲子戏”、“曲子剧”、“曲子戏”或“小曲子”等称呼。

② 锡伯文是满文的延续。

③ 该文献原件现藏于新疆维吾尔自治区少数民族古籍办。赵春生汉文翻译。

④ “牛录”是清代八旗制下的行政单位,相当于现在的乡、镇。

⑤ 对于庄爷是什么人有三种说法:一说是战国时期的庄子,因为他是曲艺艺术的鼻祖;一说是东周庄王姬佗,因为庄王曾提倡艺人大唱孝歌;还有一说是八仙之一的张果老,因为张果老操渔鼓而唱道情,是说唱艺人的祖师爷,取“张”与“庄”之谐音,谓之庄爷。

⑥ “坐唱”俗称“坐场”,以三弦为主要伴奏乐器,多是一人弹唱或二人对唱,也有数人轮唱、帮唱的形式,少道白、无表演、无装扮,大多采用代言体,不强调行当、角色,属于曲艺表演形式。“走唱”形式俗称“走场子”,是由“坐唱”发展出来的表演形式。有演员表演场地和专门的乐队伴奏,演员作简单的装扮,持手帕、扇子等简单道具,有角色分工,多表演“两小戏”(一生一旦)和“三小戏”(一生、一旦、一丑),表演身段简单,载歌载舞。

⑦ 根据与曲子戏的对照,可知汗都春曲牌中也有来源于“鼓子”的,如被视为平调的[射倒海]和越调的[滑调]、[金钱掉儿]。

⑧ 用来作比较的汗都春曲牌[下四川]、[划船调]和[落江月]均由笔者采录、记谱,曲子戏曲牌[下四川]、[推船调]、[落江雁]曲谱引自戴明忠、张世勇主编《新疆曲子辑注》,2006,第233、338、290页。

丝路文化新聚焦/梁超主编.-北京: 社会科学文献出版社, 2011;