丝路概说

- 交通路线

- 长安与丝绸之路

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实上

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实下

- 海上丝路史话

- 丝绸之路史研究

- 早期丝绸之路探微

- 早期丝绸之路文献研究

- 中西丝路文化史

- 沧桑大美丝绸之路

- 传播友谊的丝绸之路

- 路途漫漫丝貂情——明清东北亚丝绸之路研究

- 世界的中国——丝绸之路

- 丝绸之路

- 丝绸之路寻找失落的世界遗产

- 丝绸之路2000年

- 丝绸之路——从西安至帕米尔

- 丝绸之路经济带发展报告2014

- 丝绸之路考古十五讲

- 丝绸之路——神秘古国

- 丝绸之路——沿线城镇的兴衰

- 丝绸之路在中国

- 丝路景观

- 丝路起点长安

- 丝路文化新聚焦

- 丝路之光——创新思维与科技创新实践

- 中国丝绸之路交通史

- 中华文明史话-敦煌史话

- 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集

- 丝绸之路

- 丝绸之路新史

- 西域考古文存

- 丝绸之路的起源

【第三章】动荡、繁荣与衰落

作者:沈济时

丝绸之路自西汉正式开通以后,历1500余年。其间既经历过魏晋南北朝时的动荡岁月,又出现过隋唐盛景和元朝的勃兴。直到明代,它一直承担着内地与西域,中国与亚洲、欧洲一些国家之间政治、经济、文化联系的重任。只是随着中国政治、经济、文化中心向东南沿海转移,海路渐兴,才使这条陆上通道失去了昔日的繁荣,最终变成了象征中西人民世代友好往来的历史遗迹。

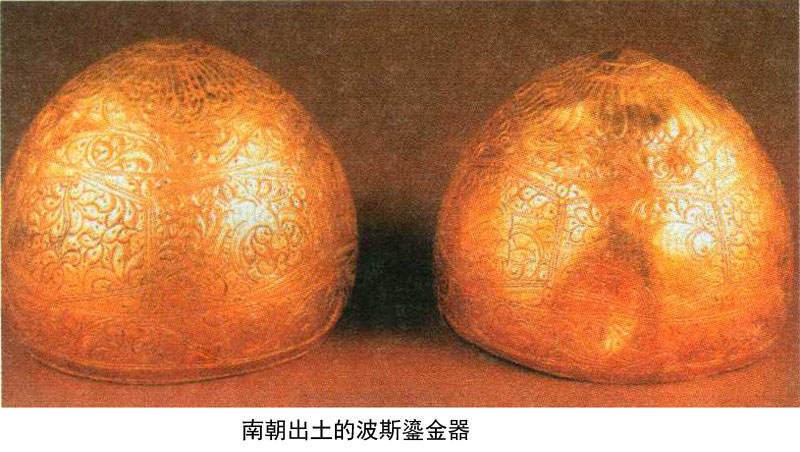

秦汉维系了400多年的统一局面后,中国历史进入了近400年的分裂时期(西晋时出现过十几年的短暂统一),历三国、两晋、南北朝,直到隋代,破碎的版图才又合并成一个整体。与此同时,罗马、波斯、贵霜帝国也正面临着王朝更替,而丝绸之路通途中则是众多游牧部族在角逐争雄。这些国家都未能像往昔汉帝国与罗马帝国那样威被四裔,因此,各国间的交往时而因战争而走入低谷,时而又因动荡而比过去更加频繁、活跃。据史书记载,自曹魏政权建立后,中原的一些王朝一直保有管理西域的必要机构,西域各国和中原王朝的关系虽有时中断,但总的看来还经常保持着称臣纳贡的关系,政治、经济、文化上的联系十分密切。西域的龟兹、于阗、康居、乌孙、疏勒、车师等,几乎每年都入中原朝贡。中亚的大宛、粟特、悉万斤,南亚的印度笈多王朝、犍陀罗、乌苌国及波斯的萨珊王朝和罗马帝国也先后派遣使节来华,有的国家曾十余次遣使访问北魏,与北魏王朝建立了频繁的外交往来。与此同时,大批西域商人“乐中国风土”,居住在洛阳者“不可胜数”。由此可见,在魏晋南北朝动荡的400年间,丝绸之路还是畅通的。

隋唐时期,分裂了将近400年的中国社会重新统一,随着隋唐版图和声威的日益西进,中原和西域地区实现了大一统的局面,中外交流空前频繁,丝绸之路进入了鼎盛时期。

隋朝初立,由于突厥的强盛和吐谷浑崛起于西境,丝路联系一度受到阻碍。

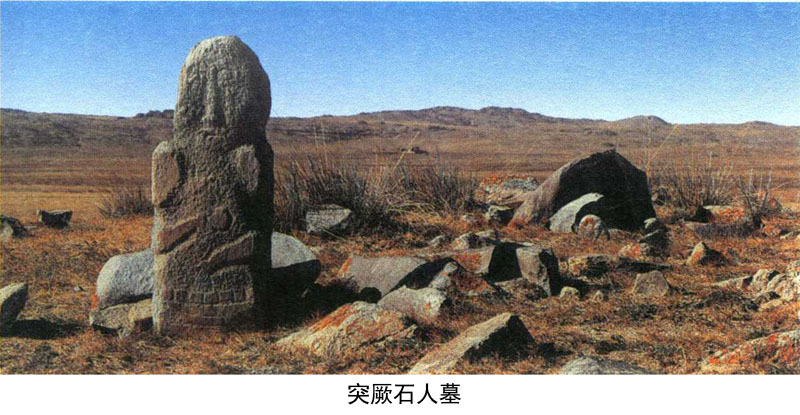

突厥原为匈奴别支,公元6世纪中,突厥强大起来,占据了“东起辽海以西,西至西海万里,南至沙漠以北,北至北海五千里”的广大地区。隋朝立国第二年(582),突厥分裂为东西两部。583年,东突厥40万大军侵入武威、天水、延安等地,大肆虏掠人口及牲畜。面对突厥的侵掠,隋文帝令河间王杨弘、上柱国豆卢勣等为行军元帅,分道出塞反击,沙钵略可汗战败溃逃。以后,隋文帝又根据长子晟的反问计,扩大了突厥内部的矛盾。突厥各部之间攻杀不已。公元599年,启民可汗尽有东突厥故地,与隋和好,从此,东突厥归服隋朝。

吐谷浑系由羌族和鲜卑族组成,据有今青海及新疆南部。北周及隋初,曾进犯边区。581年,隋朝甫立,隋文帝即派上柱国元谐率步骑数万,击败吐谷浑,其王吕夸逃走,部众多数投降。公元609年,为了打通西域,隋朝派观德王杨雄和宇文述等,大败吐谷浑,降众10万余。隋朝占领吐谷浑领有之地后,即在此设立河源(今青海湖南境)、西海(今青海湖西岸)、鄯善(今新疆罗布泊西南)、且末(今新疆且末县)四郡,不久又在伊吾(今新疆哈密)修筑伊吾城,以捍卫丝路安全。

突厥和吐谷浑势力的衰败,扫除了密切中原和西域关系的障碍。这时西域各国纷纷遣使至隋朝“密送诚款”,表示“引领翘首”迫切要求加强和内地的联系。为此,隋炀帝特委派礼部侍郎裴矩专驻张掖,掌管与西域诸国通商事宜,西域各国“相率而来朝贡40余国”。裴矩一人忙不过来,隋王朝遂又“置西戎校尉,以应接之”。公元609年,隋炀帝为了显示其“威德远播”的盛况,亲自西巡河西武威、张掖等地。西域27国国王和使者来到张掖拜谒炀帝,一时车水马龙,礼乐高奏,杂以歌舞百戏,煞是热闹。这就是被历史学家称之为古丝绸之路上的“万国博览盛会”。

这里尤其应该指出的是,裴矩任职期间,凡有外商到来,都去逐个了解他们的风俗和山川险易等情况,并把这些资料积累起来,于公元608年写成了《西域图记》一书,记载了隋朝期间以敦煌为出发点,到地中海东岸的三条丝路大道。

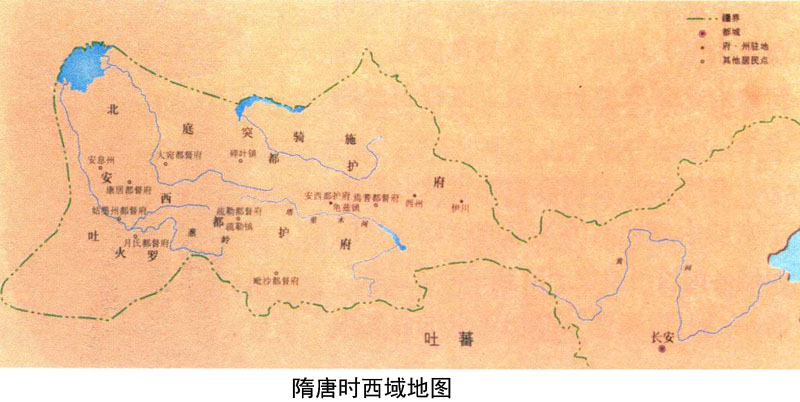

北道从伊吾(今新疆哈密),经天山北麓的蒲类海(今新疆巴里坤湖西边的木垒河)、铁勒部、突厥可汗庭(在今伊犁河流域),渡北流河水(指伊犁河、楚河等),经里海之北,至拂菻国(即东罗马帝国),达于西海(指黑海)沿岸的刻赤。这条路线的东段与汉北道、北新道不大相同,西段则与汉北道一样。

中道经高昌(今新疆吐鲁番附近)、焉耆、龟兹、疏勒后越葱岭,经康国(今中亚撒马尔罕)、安国(今中亚布哈拉)等地,至波斯,达于西海(地中海)东岸的安都城。

南道经鄯善、于阗、喝槃陀(古称蒲犁,在今新疆塔什库尔干),越葱岭,然后又经吐火罗(今阿富汗),至北波罗国(今巴基斯坦),达于西海(指阿拉伯海)。此道的前半部分,与三国时期的南道大体一致,葱岭后一段则是开辟的新道。

当时在丝绸之路主要干线之外,还开辟了很多支路,南北交通更加发达,中国与西域的关系越加密切,从而促进了中国和中西亚及欧洲各国的经济文化交流和友好关系。

隋末农民起义以后,中原连年内战,突厥重振,控制了天山北路,中西交通受到阻碍。唐朝建立后,唐太宗于贞观三年(629)派遣李靖为行军总管,率10万大军全线出击,次年灭东突厥汗国。从此,从阴山到大漠,均为唐政府统一,赢得了几十年的和平。

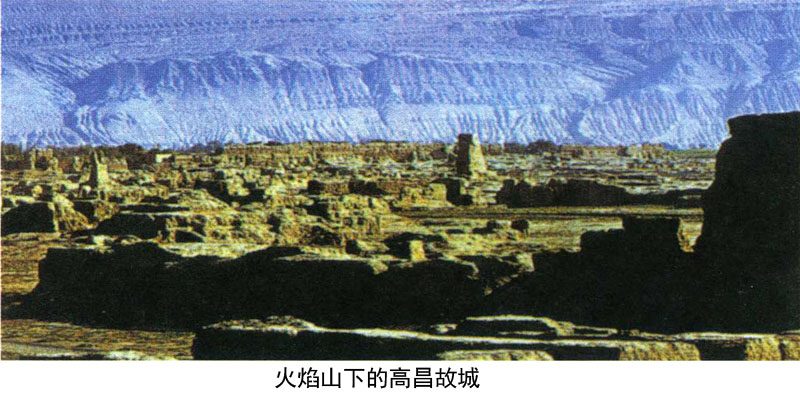

唐太宗统一大漠后,开始进军天山南北。此时地处丝路交通枢纽的高昌国,在西突厥控制下,为了垄断丝绸贸易,封闭了由西域南部进入中原的通道,使商贾都要取道高昌,经过他所设的关卡进入河西,以抽取商税。公元632年,焉耆国遣使向唐朝入贡,请求唐朝恢复从焉耆到内地的通道,以促进双方经济交流,得到唐太宗的支持。高昌王为堵塞焉耆到内地的通道,竞派兵袭击焉耆,大肆掠夺,又勾结西突厥,占领焉耆王城。639年,高昌王又进攻唐朝的西伊州。“伊吾之右,波斯以东”,本来“职贡不绝,商旅相继”,现在却“商胡被其遏制”,“道路由其拥塞”,阻挠破坏了各少数民族和唐朝政府友好关系的发展。高昌王的分裂破坏活动,引起了西域各族人民的不满,纷纷遣使上书,要求唐朝政府讨伐高昌。高昌臣民也反对分裂活动。当时高昌地区流行一首民谣说:“高昌兵,如霜雪,唐家兵,如日月,日月照霜雪,几何自殄灭。”这首民谣反映了高昌人民盼望统一的强烈愿望。但高昌王却继续和西突厥勾结。唐太宗为争取高昌王,曾派虞部郎中李道裕前往问罪。高昌王非常傲慢,竞宣称:“鹰飞天上,雉伏蒿中,猫游堂奥,鼠伏穴间,彼尚且各自得所,我为一国主,难道不如鸟兽?”不肯归顺。唐太宗遂令交河行军大总管、吏部尚书侯君集,副总管、左屯卫大将军薛万钧,率兵讨伐高昌。640年,高昌开城投降。

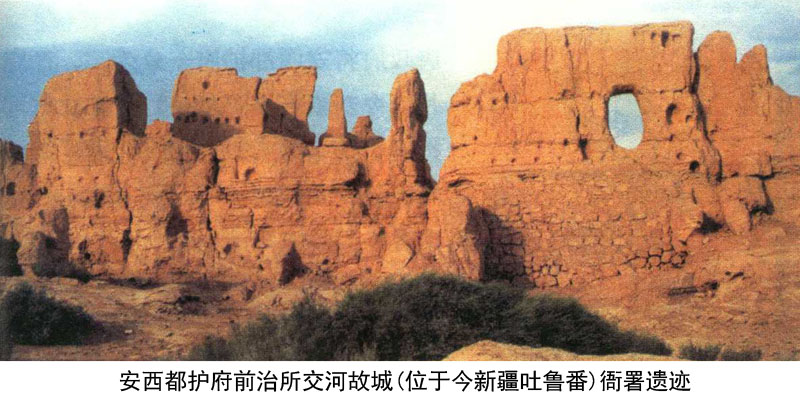

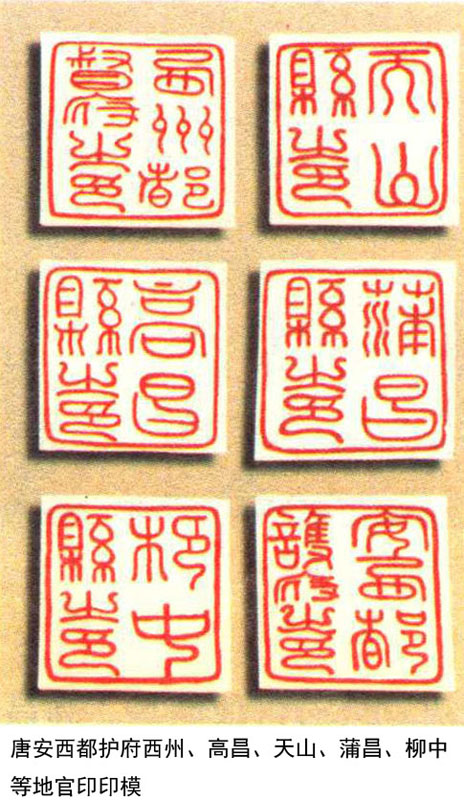

高昌平定后,唐政府在高昌故地设立安西都护府,以镇守其地。接着,唐政府继续西进。648年,攻占龟兹,迁安西都护府于此,以龟兹、于阗、疏勒、碎叶为安西四镇。657年,唐平定西突厥后,原来在西突厥控制下的中亚广大地区开始置于唐朝的控制之下。658年,唐高宗派果毅都尉董寄生前往阿姆河、锡尔河之间的河中地区设置羁縻都督府。同年,陇州南由县令王名远往吐火罗置州县,在于阗以西,波斯以东16国分置都督府及州县数百个。到了702年,唐政府将安西都护府一分为二,在庭州(今新疆吉木萨尔县)设立北庭都护府,统率天山锡尔河以北地区的游牧民族;安西都护府则统率这一线以南各绿洲的城廓诸国。

唐朝统一西域以后,在安西都护府下,设立都督府和州县,用中原的政治经济制度实行统治。近年来,新疆等地发现的大量出土文物证明,当时唐朝政府在新疆等地推行的均田、府兵和教育制度与内地完全相同。为了保证丝路的安全,唐政府在丝路上实行的交通制度也同内地一样。丝路交通线上,唐政府设有关、津、镇、戍等机构,行人往来需携带“过所”(通行证),“过所”上详细登记执“过所”者的姓名、年龄、所带之物等。主要关卡要在“过所”上签字、查验,无“过所”者不得通行。这些措施的实行,促进了当地政治、经济、文化的发展,加强了它同中原地区的联系,对于巩固西部边防,维护丝绸之路起了积极的作用。

西域统一后,丝绸之路在中央政府的直接经营、管理下,进入了最繁盛的发展阶段。

此时位于丝绸之路南面的印度和中路的波斯,与唐朝往来十分密切。据记载,在唐代波斯使者来到长安的有40多次,他们不仅带来了大量珍宝和马匹、狮子、犀牛、大象等,还为中外文化交流开创了一个新时代。

公元8世纪,大食(即阿拉伯帝国)国势强盛,他们北占中亚,南侵天竺,西据北非,屡次打败拜占庭,控制了丝绸之路,并取代波斯,居于同中国贸易经商的首位,与唐朝关系频繁密切。据史籍记载,从大食第三任哈里发奥斯曼(644—656年在位)向唐朝派出使臣,与唐朝建交,一直到798年,见诸史籍的大食来使近40次,双方一直保持着良好的外交关系。757年正月,大食还派兵帮助收复了长安、洛阳,由此可见,唐朝和大食问的交通是很发达的。

唐朝与远在西边的拂菻亦使节往来不断。公元7世纪,大食强盛后,从拜占庭帝国夺取了叙利亚、巴勒斯坦等地。643年拂菻遣使入唐,请求中国支援。唐太宗对使者待以厚礼,但对于他们的请求,无法给予实际援助。以后在公元667年、701年、711年、719年和742年,拂菻使者一再出现在长安,仍然希望得到唐朝的声援。

畅通的丝绸之路,富庶强盛的中国,还吸引了大量的波斯、阿拉伯、印度人前来中国。据《唐六典》记载,唐王朝曾与300多个国家和地区互相交往,唐政府为负责接待这些客人,每年的招待费用达一万三千斛。乐慕中国繁荣而定居长安、洛阳的“胡人”不下10万。其中印度人多传教,波斯人多经商,西域人多从艺,回纥人多习武,不少人身居要职,名重一时,在中国政治、经济、科技、文化领域中发挥了巨大的作用。频繁的交流往来,使长安形成了一种效慕西域的风气,西域的乐舞、绘画、服饰、饮食,都成了汉人钦慕之物;边弹边唱、翩跹起舞、旋转如飞的胡姬所开的酒店,成了当时文人学士的留连忘返之所。丝路使长安成了一座国际性的大都市。

唐代后期,吐蕃兴起,占据了河西至西域丝绸之路的要道,东西方交通又被阻塞。

唐朝灭亡后,中国进入了大动荡、大分裂的五代十国时期。半个世纪的割据战争,使社会生产力遭到极大破坏,中西交通长期被阻塞。公元960年,北宋王朝建立后,虽然统一了中原各地,但此时辽朝建国于北,西夏割据于西,河西走廊为西夏所控制,而西域地区则为由我国回纥等族建立的哈拉汗王朝统治,丝绸之路被分割于政治上互相对立的国内几个政权的境内。在这段时期内,丝绸之路虽然还存在着、发展着,商队、使者仍在往来,但昔日的繁荣已荡然无存。

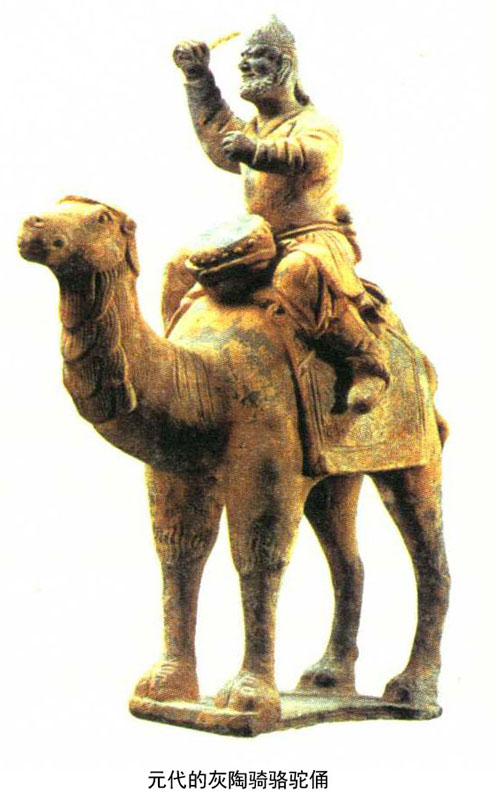

正当丝路发生变化之际,蒙古汗国在东方崛起。一代天骄成吉思汗驰骋铁骑,挥舞弓箭,东征西讨,建立起了一个横跨欧亚两洲的蒙古大帝国。为了统治的需要,蒙古人在东起黄海,西至多瑙河的广阔土地上,设立了1万多处驿站,配备了20余万匹马,建立起了遍布帝国的陆上交通线,通往欧洲的驿道又畅通无阻。

由于道路畅通,欧、亚许多国家有大量人口经西域进入中原,这些人除了有做生意的商人之外,还有传教的、当兵的、做工匠的等。这时我国与西方的交往,已经不是原来丝绸之路这样几条交通线路所能容纳得了的了,真可谓条条道路通“汗八里”(元朝的大都,今北京)。一度衰落的丝绸之路重新勃兴起来。

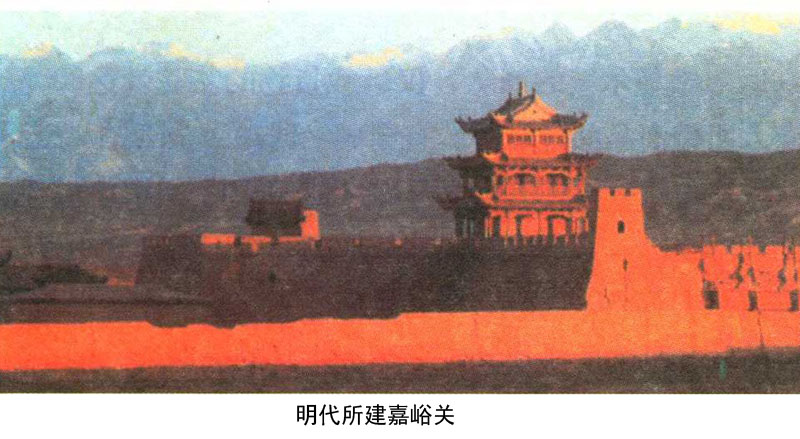

元朝灭亡之后,随着航海事业的进一步发展,陆上丝绸之路的地位进一步下降。但是,对西亚、中亚和西域各地来说,丝路仍是到中原地区最方便的捷径。因此,明代海路虽然十分昌盛,丝路往来和贸易并未立即衰败。特别是中亚的帖木尔帝国兴起后,与明朝使节往来不断。这些使团多以马匹、骆驼作为礼物贡献给明廷,明朝则往往以白金、文绮、纱绽等物回赠。1395年(明洪武二十八年),明朝派遣给事中傅安、郭骥等率领了一个1500人的庞大使团赴帖木尔帝国访问。可见,这时丝绸之路还是通畅的。帖木尔死后,明朝政府继续与帖木尔的继承者哈里和沙哈鲁保持着友好关系,先后派遣指挥白阿儿忻台、李达、陈诚等使团访问该国,该国也派出了好几个庞大的使团来华访问。两国的友好关系,促进了丝路的贸易。据《明史》记载,这时通过丝绸之路与中国进行贸易的商队络绎不绝。而且这时期的商队一般都十分庞大。如公元1403年,一支由北京返回撒马尔罕的商队,仅运载货物的骆驼就达800峰。这时东来商人所带商品品种繁多,有珊瑚、琥珀、金刚钻、玉石等珍宝,有各种珍禽猛兽,还有大量马匹。他们的货物运到中国后,一般由明朝政府全部或大部收买,然后他们在中国购买丝织品、大黄、茶叶等运回去。这时丝绸之路又呈现出了一些活力。但是,这条完全依靠骆驼、马和驴子作为主要运载工具的交通线,无论如何难以同日益发展起来的海上交通相抗衡。随着明朝的日益衰败和十五十六世纪从欧洲到东方新航路的发现,这条曾为世界古代文明与进步立下了丰功伟绩的丝绸之路,终于日渐衰落,变成了象征着中西人民世代友好往来的历史遗迹。

丝绸之路/沈济时.-上海:中华书局 上海古籍出版社,2010;