丝路概说

- 交通路线

- 长安与丝绸之路

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实上

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实下

- 海上丝路史话

- 丝绸之路史研究

- 早期丝绸之路探微

- 早期丝绸之路文献研究

- 中西丝路文化史

- 沧桑大美丝绸之路

- 传播友谊的丝绸之路

- 路途漫漫丝貂情——明清东北亚丝绸之路研究

- 世界的中国——丝绸之路

- 丝绸之路

- 丝绸之路寻找失落的世界遗产

- 丝绸之路2000年

- 丝绸之路——从西安至帕米尔

- 丝绸之路经济带发展报告2014

- 丝绸之路考古十五讲

- 丝绸之路——神秘古国

- 丝绸之路——沿线城镇的兴衰

- 丝绸之路在中国

- 丝路景观

- 丝路起点长安

- 丝路文化新聚焦

- 丝路之光——创新思维与科技创新实践

- 中国丝绸之路交通史

- 中华文明史话-敦煌史话

- 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集

- 丝绸之路

- 丝绸之路新史

- 西域考古文存

- 丝绸之路的起源

五、科技文化与城镇发展关系分析

作者:范少言 王晓燕 李健超

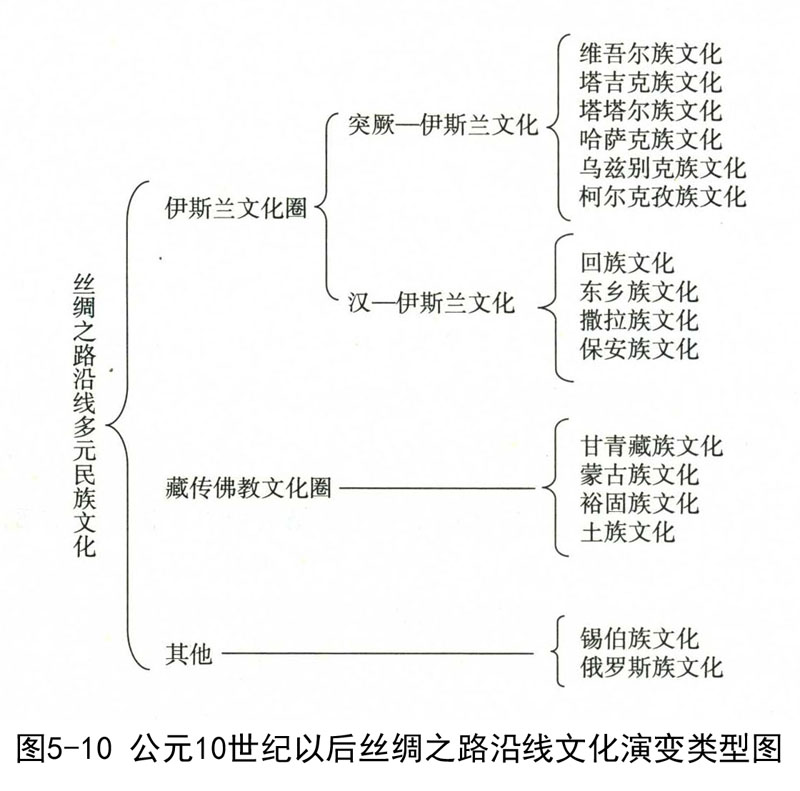

尽管丝绸之路沿线大多地处沙漠、高山、湖泊地区,但是其特殊的地理区位和丰富的远古文明在亚欧大陆文化和文明的历程中有着非常大的作用。丝绸之路沿线是中西文明的荟萃地,考古发掘证明,距今6000多年前,远古人类就曾在此创造了古老的新旧石器文化,直至先秦时期,丝绸之路沿线仍分布着各种不同时代和性质的文化类型(见图5-10和图5-11),包括公元前5000年至前2500年间以黄土高原为中心的陕西、甘肃、宁夏等黄河中游地区的仰韶文化(前期)和龙山文化(后期);甘肃、青海和宁夏等黄河上游地区的大地湾文化(前期)、马家窑文化(又称为“甘肃仰韶文化”)、齐家文化(晚期);新疆东部巴里坤、哈密、吐鲁番等地的细石器文化。以上两种不同类型的古文化及其科技水平之间的差异奠定了丝绸之路沿线少数民族多元文化融合发展的基础,催生了中国的四大发明并将其传向世界,推动了世界工业技术、科学技术的创新和发展。

1.丝绸之路科技文化交流与城镇动态关系

从两千年历史时期的技术文化交流对城镇发展的影响来看,主要表现在交通技术、农耕技术、手工业技术、语言艺术文化、宗教文化、社会体制六方面的相互渗透和对城镇兴衰发展的动力影响。

(1)交通技术

从古至今,受沿线地理条件的影响,丝绸之路沿线交通经历了步行、马匹、骆驼等原始交通和以汽车、火车为主的现代交通两个技术时段。

公元19世纪以前,丝绸之路沿线的交通条件基本上没有变化,除了地缘政治对线路走向有影响以外,丝绸之路沿线主要的交通工具是马和骆驼。因为地域广阔,加上生活在这里的民族多以游牧生活为主,多年的迁移中养成了马背生活的习惯。在以动物作为交通工具的前提下,交通线路的走向多沿着水草丰美的河谷绿洲地带延伸。交通工具和交通技术相对稳定单调,基本没有变化,城镇之间经济发展的总量变化不大,对沿线城镇发展的影响较小。

秦据陇西、北地、上郡,筑长城以拒胡,因而从战争需要出发,以马匹和马车道为主的交通初步建立。如秦驰道,“道广五十步,三丈而树,厚筑其外,隐以金椎,树以青松”①。此外,以咸阳为中心的全国交通网强化了黄河流域在全国的地位,城镇建设规模和数量都有较大的发展。汉通西域以后,为了加强沿线治理,在所能通道之处,为巩固政权而建立军屯。如天山南部塔里木盆地北缘建立的西域都护府,确保丝路南线畅通和沿线贸易安全。天山北部因民族政权分割和匈奴把控,交通阻塞,沿线城镇建设一直滞后于天山南部。但是清朝以后,由于天山以北准格尔叛乱平息和中央政权的管理及交通建设投资的带动,优先发展起来的公路交通和解放后建设的铁路干线极大地改善了天山以北的交通技术条件,天山北麓城镇建设和发展明显超过了塔里木盆地南缘的早期城镇密集区。

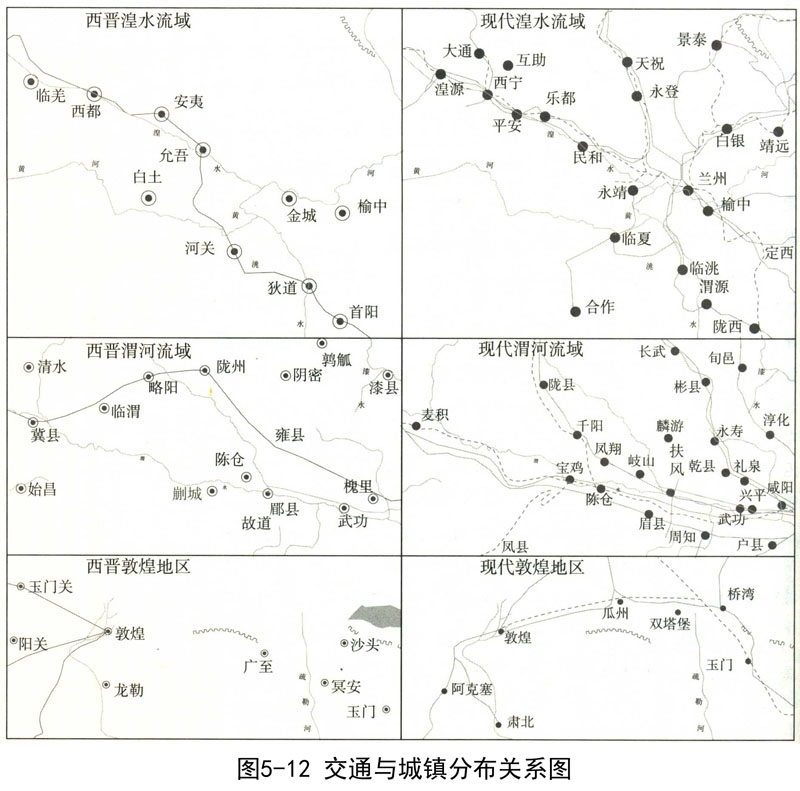

与马匹相比,公路和铁路,具有运距长、速度快,限制因素少等特点,因而现代交通技术条件下的城镇分布与古代马匹、骆驼时代的城镇分布出现明显的不同。在古代交通技术下,马匹一天按照走6小时计算,每小时30公里,每天平均能够行使180公里左右,因而城镇之间的距离相距不会太远。受腹地影响,城镇的规模也不会大,城镇分布零散,选址考虑的因素较单一。在现代交通技术下,汽车、铁路的速度使得城镇建设考虑的因素和区位选择更加合理,城镇发展的基础更加有保障,因而城镇发展的寿命和存续的时间更长,交通技术和交通工具的发展对城镇的影响也更加紧密(见图5-12和图5-13)。

(2)农耕文化(铁器、井渠技术)

公元前221年,秦统一中国后,丝绸之路沿线分别归属于黄河中游一带以汉族为主的华夏文化区,甘肃和青海东部氐、羌、匈奴(匈奴休屠、浑邪部)各民族为主的甘青文化区,甘肃西部大月氏、乌孙、匈奴等民族的草原游牧文化区,塔克拉玛干沙漠的绿洲农牧文化区。这些民族多是靠天吃饭,逐水草而牧,因而城镇建设具有较大的不稳定性。

汉开通丝绸之路后设置河西四郡及西域都护府,为沿线文化交流奠定了稳定的政治基础,再加上汉武帝的徙民屯垦和屯军戍边战略,将中原先进的农耕技术传向西域,极大地推动了民族交流与合作的进程。从农耕技术对丝绸之路沿线的影响来看,比较重要的一是铁制农业工具的使用对劳动生产率的提高;二是井渠技术对人工绿洲的开发。

虽然公元前4~前3世纪,丝绸之路沿线的西域地区已经有了铁器,也初步掌握了一些农业耕作技术,在塔里木盆地南缘已经出现了一些农业耕作区,但是工具还相当简陋和粗钝。公元前119年,卫青、霍去病北驱匈奴后,“匈奴远遁,而幕南无王庭。汉度河至朔方以西至令居,往往通渠,置田官,吏卒五六万人”②。汉军屯垦西域,将中原先进的农业耕作工具、耕作方法、养蚕技术、缫丝技术传到河西和西域广大地区,兴修水利,渠灌,开垦众多人工绿洲,提高了沿线地区的农业劳动生产率和粮食储备,增强了地域供养能力。如公元68年汉宣帝遣郑吉带犯人屯垦渠犁,积谷,欲以攻车师③,现轮台县境内卓果特沁古城和柯尤特沁古城,以及克孜尔河畔仍留有汉代城堡、渠道、田埂的遗迹。沙雅县境内东部哈拉哈塘附近还有长约100公里的古代红土筑就得人工水流渠道。而河西走廊高台县骆驼城附近的魏晋砖墓中的壁画,绘制有耕牛犁地耱地耙地组图。在洛浦县南30公里处的阿其克山还遗留有汉唐时期冶铁遗址,出土烧结铁、陶制鼓风口及开矿的石凿、石锤等。汉朝在西域推行屯田,扩大水利建设范围,引进中原先进的生产工具和经验,有力地推动了西域地区农业生产的发展。魏晋时期,高昌的农田水利发达情况已和中原地区相差无几了。

随着汉代河西走廊农业的开发,西域的许多植物新品种也通过丝绸之路陆续在陇右扎根并传入内地,如葡萄、苜蓿、石榴、胡麻、胡桃、红萝卜、菠菜、黄瓜、棉花等等,大大激发了陇右农业经济的活力,使河西走廊呈现出由以游牧区为主逐渐变成了以农业区为主、畜牧业发达的局面;而中原的农作物和先进的农田水利、冶铁等生产技术也经陇右而西传,给西域的经济发展以有力地推动,西域在生产实践中的一些优秀的技术和产品也得以推广。从农业技术来看,早期为农牧业和半农半牧的经济,此后,随着中原井渠技术传入丝绸之路沿线,水库、坎儿井、人工渠等灌溉条件和铁质农具、耕牛带来的生产力大大提高了农业生产率,人口逐渐定居,引起城镇布局发生变化,在一些自然条件相对稳定的地区,农业发展具有较好的条件,农耕经济使得城镇发展的依托大大提升。

(3)手工业技术

丝绸之路沿线不同民族因生活方式和习俗的差异,有不同的生活日用品。因丝绸之路畅通和不同民族间交流的发生,粟特商人的往返易货使得不同民族的生活日用品有了外在市场空间,带动了制革、金银工艺品、制陶、榨油、酿酒、棉纺等手工业发展。因农业技术的发展给纯手工业者提供了粮食保障。带动了手工业技术发展和手工艺品的交流与交换,将原始的半农半牧型自然经济和自给自足的农业经济转变成了具有交易行为的初级市场经济(从物物交换到货币交换),也使得沿线城镇开始出现职能分工和合作发展。如龟兹、疏勒、于阗、楼兰、凉州、鄯州等,都是历史上有名的手工业交易市场型城镇。

(4)语言艺术文化

从语言文字来看,汉唐早期丝绸之路沿线多民族分别拥有自己的语系和文化特质,如楼兰国通行佉卢语和汉语两种文字,而沿线各国还分别有波斯语、突厥语等多种语言。为了交流的方便,各国分别设立懂得多国语言的译长一职,人口多的国家译长也多。自敦煌出阳关,沿昆仑山北麓西行的丝绸之路南道上,散布着楼兰、米兰、尼雅、安迪尔等著名古代王国城池。尼雅遗址中曾发现封藏于红陶罐中的公元前古波斯帝国的祛卢文木牍,表明公元前4世纪祛卢文文字就广泛流传于尼雅、楼兰、和田等地域,这些史料充分说明亚欧文明交流的历史与范围。

汉代中原文化沿着丝绸之路传入今新疆地区,进而再西传中亚、西亚乃至欧洲。中国的儒家思想及其典籍、汉文字、语言、音乐对东西方各国都产生过积极影响。汉代西域的一些城邦国家,如乌孙、龟兹、莎车等,在服饰、礼仪、建筑艺术上都深受汉文化的影响。与此同时,中国也大量吸纳外来文化。由于国外珍禽异兽的传入,中国石雕艺术的题材中出现了狮子及长颈鹿的造型;域外植物的输入,使铜镜及丝织品的图案中出现了葡萄文饰。汉武帝时,经安息传入了大秦的魔术。到东汉时,大秦的杂技艺术又通过掸国(今缅甸)传来,使中国传统的角抵戏发展成名目繁多的“百戏”。中亚、西亚等国的音乐和西域的琵琶、箜篌、笳、笛、角等乐器传入中国,丰富了文化传播的路径。

汉语言艺术文化使得具有同源语系的民族之间的交往加深,也通过无形的力量将沿线不同民族用简单的艺术沟通在一起,繁荣了沿线民族的生活,累积和激发了沿线民族的创造力,推进了世界文明的进程。

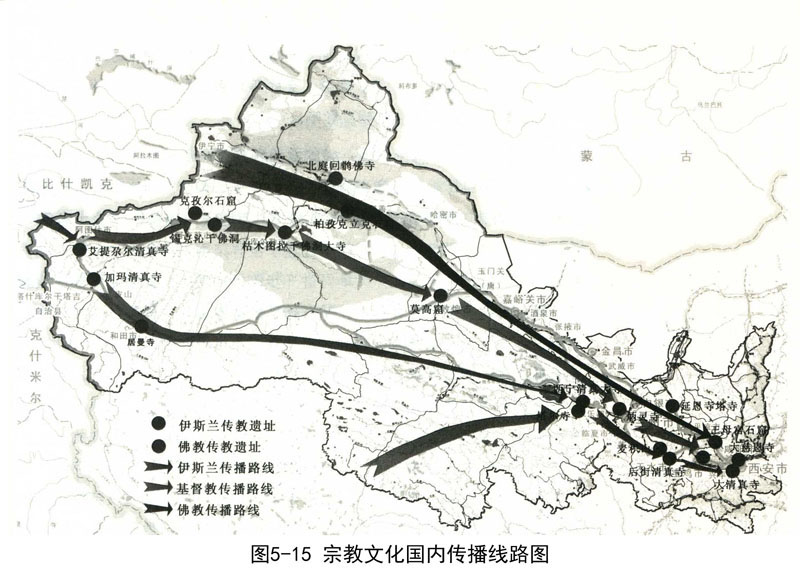

(5)宗教文化

两汉以后,由于汉民族对西域的开拓和丝绸之路沿线城镇建设、贸易交流的发展,交通条件的改善,加上民族兼并、割据、迁徙等因素,各民族及周边国家之间的文化交流和影响发生了重大的变化,文化呈现出相互融合发展的趋势。先是公元前177年,原居于敦煌、祁连间的月氏受到匈奴的驱逐而迁移到伊犁河一带,在公元前130年再度受到乌孙国的攻击而被迫迁移到中亚阿姆河北地区,月氏迁移中又兼并了大夏国。两汉期间,由于西域小国间的纷争不断,西域三十六国也曾经分割为50多个国家,最后只有鄯善、于阗、龟兹、车师、疏勒、焉耆、楼兰、匈奴、羌族等几个强大的民族国家存活下来,其他众多的小民族都被融入到其他民族中去。来往于西域、大秦(今罗马)、身毒(今印度)、中原之间经商的使臣、胡商、僧侣直接充当了文化和科技传播的媒介,推进了丝绸之路沿线文明发展的进程。公元前1世纪左右,西域古国安息(即今中亚帕提亚)和粟特(即今索格底亚那)的传教翻译家将佛教及其文化传入新疆,迦湿弥罗(今克什米尔)高僧毗卢折那(Vairochana)到于阗(今和田)弘法,于阗王建赞摩大寺成为佛法宣讲的展台,由此展开佛教在新疆的传播。东汉时,大月氏贵霜王朝迦腻色伽国王非常崇尚佛教,在国内大造佛塔与佛寺,使佛教极度兴盛。大月氏僧侣陆续来华,并开始在中国翻译佛经,弘扬佛教,导致佛教在塔里木盆地的南缘迅速扩张,龟兹(今库车)、疏勒(今喀什)、鄯善(今若羌)、高昌(今吐鲁番)等地很快受到佛教思想的影响,各地并建迦蓝。随着佛教的传入,古代印度犍陀罗地区深受希腊文化影响的犍陀罗艺术也传入中国,使中国的佛教雕刻、绘画及建筑艺术别具风采。到公元2~6世纪,西域大乘佛法非常兴盛,高昌、焉耆、于阗等地“崇信佛法,寺塔、僧尼甚众”。因各国国王的崇信,导致全国上下兴起佛教传播的高潮,仅龟兹就有佛塔千所,僧约万人(见图5-14和图5-15)。

魏晋南北朝约三百年的分裂割据时期,虽然丝绸之路沿线因割据和战乱而受到阻隔,但是在分分合合的十六国时期,由于中原天下大乱,不少大族和有文化的士人纷纷迁居河西以避战乱,促使中西交往的孔道河西走廊的文化得到前所未有的提高。中原和河西走廊分而据之,战乱带来民族迁徙和流动加速了佛教在我国西北传播的速度。原居于河西及关中等地的氐、羌、鲜卑等民族陆续西迁,甚至东北的慕容鲜卑也迁至今青海、甘南及四川西北一带建立吐谷浑政权,都受到西域佛教影响。五凉王朝的先后建立,也集聚了大批人才,随之带来的是丝绸之路沿线文化水平的提高和大量士人的存在,为本地区接受外来文化提供了知识的基础,也为向中原输送外来文化提供了方便。而且,不论是东晋五胡十六国,还是后来的南北朝,都不断地有东往西去的使者旅行在丝绸之路上。比如,公元310年天竺(印度)僧人佛图澄至洛阳;公元399年东晋僧人法显等西行取经;公元437年北魏遣董琬、高明等出使西域诸国;公元468年北魏遣使韩羊皮出使波斯;公元518年宋云与惠生自洛阳出发,西行取经;公元530年波斯国遣使南朝;此外,还有大量没有留下名字和事迹的使者往来于东西各国。历史演进中,各族文化取长补短、融其有无,却从来没有间断,汉族传统文化因不断吸取西北匈奴、鲜卑、突厥等族和氐、羌等族文化以及中亚、南亚外来文化而日益发展,加上东汉末年因西域战争而迁向陕甘青的匈奴、乌丸、鲜卑、氐、羌、柔然、突厥等众多少数民族人口流动,加深了西北少数民族多元文化的相互影响。

公元7世纪后,唐代甘青一带原有的吐蕃民族(如吐谷浑、白兰、党项等)北上与驻军和奴隶逐渐融合,形成藏族。青藏高原上的吐蕃民族和雄踞中原的唐王朝逐渐强大,分别统一了西域天山南部、河陇地区和中原,亚欧大陆空前的盛世和平状态加速了世界范围内的物质、文化交流,致使佛教及其文化在西北广大地区进一步传播和发展,使西北少数民族原有的本土文化受到冲击和影响,并开始了佛教本土化(民族化)的过程。唐朝是我国历史上最强大的时期,也是我国与世界交流最广泛的时期。由于玄奘法师的西行取经,又再次掀起亚欧大陆宗教信仰的复合化发展,源于印度的佛教及佛教文化经过中亚和青藏高原的吐蕃,传入中原地区,与来自中亚、波斯等地的伊斯兰教、祆教、摩尼教、景教(基督教的一支)等文化思想和中国的儒、道、法家思想以及鲜卑、柔然、突厥、回鹘等民族本土文化相融合,而民族地区带有崇拜山川、日月、河流及英雄祖先的游牧文化,也影响着这些宗教文化思想,促进了沿线少数民族文化的多元化和地方特色化,如在新疆绿洲出现了乌孙文化、于阗文化、楼兰鄯善文化、龟兹文化、焉耆文化、疏勒文化、高昌文化、突厥文化等多种文化表现形式,而在宁夏、甘肃、青海等地形成了黄河文化、高车(或名敕勒、铁勒)文化、回鹘文化、柔然文化、西羌文化、吐谷浑文化、吐蕃文化等。

公元840年,漠北回鹘汗国灭亡后的分支西迁至今河西走廊、新疆和中亚地区,与其他民族一起建立西州回鹘(又称“高昌回鹘”)、甘州回鹘和喀拉汗王朝等政权,使突厥语族的回鹘诸族与新疆及河西当地民族逐渐融合,形成新的多元文化,如佛教弘传于青藏高原,成为带有藏族色彩的藏传佛教。公元10世纪下半叶,漠北回鹘汗国灭亡后,西迁巴尔喀什湖东南回鹘与葛罗禄等突厥部落建立的喀喇汗王朝在其国王萨图克·布格拉汗的领导下皈依伊斯兰教,并在其都城喀什葛尔和境内大力推行伊斯兰教。布格拉汗王的长子穆萨·阿尔斯兰汗继位,更强制推行伊斯兰教,并向南疆的佛教大国于阗发动进攻,最终占领于阗地区,伊斯兰教也逐渐取代了一千余年来佛教的地位,并以喀什葛尔、于阗为基地展开伊斯兰教向东扩散。从14世纪至16世纪中(元代至明中叶),蒙古贵族在今新疆地区建立了东察合台汗国、叶尔羌汗国,仍然大力推行伊斯兰教,致使新疆的库车、高昌(今吐鲁番)、哈蜜等地也先后伊斯兰化。随着元朝采取的人口内迁措施和中亚、波斯等地信仰伊斯兰教的军士、工匠、商人等大量迁入中国西北各地,使伊斯兰教及其文化的影响更为深远。原藏族、蒙古族等也逐渐形成以藏传佛教为特色的多元文化。公元1368年,明朝建立,控制着河西走廊及哈密一带,中亚一带则被控制在自称为成吉思汗后裔的铁木尔帝国手中,铁木尔一生征战,建立了一个东起中国北部边境,南抵印度北部,西至小城邦国家,北至俄国南部的大帝国。铁木尔王朝热心于建设华丽的建筑,表现了对学识和艺术的深刻理解,首都撒马尔汗就是集东西方文化之大成之地。但是,随着铁木尔君主之死,其帝国快速走向衰退,丝绸之路上的游牧民族也由盛至衰,贸易也趋于败落。

总体来看,丝绸之路沿线丰富多样的语言文化以及文化交融带来了沿线城镇的繁荣和发展。

(6)社会体制

汉通西域以前,丝绸之路沿线存在着两种政治体制:以关中、陇东黄土高原地区为主的封建制国家和西北奴隶制国家。汉通西域以后,陆续在河西走廊、西域绿洲沿线建立中央封建政权和羁縻制度,废除奴隶制,解放劳动生产力,社会经济发展的基础条件产生较大的变化,带动沿线各领域生产发展的积极性和创造性,也使得沿线人口和生产布局发生较大的变化。

丝绸之路沿线少数民族文化和宗教信仰、社会公约、管理制度、政权组织形式都存在兼收并蓄的多元化变异,语言文字、文学艺术、风俗习惯、心理特征等都随着民族变迁、宗教文化的浸润逐渐融合渗透于原有的少数民族文化中,各民族文化从内容、结构、模式、风格均发生不同程度的变化,但受到佛教的影响最为深入,逐渐形成具有佛教文化基础的多元文化。

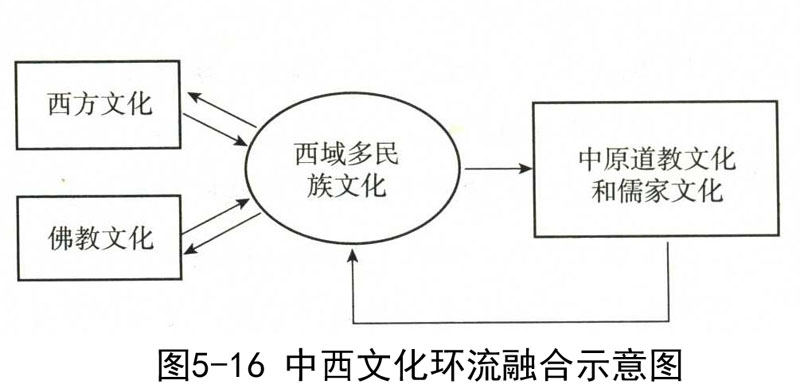

整体来看,历史上丝绸之路沿线民族和文化分布格局的形成,是吐蕃北上、蒙古南下和胡商流动的结果,呈现出与国家发展同步的特征。而蒙古族的南下是奠定丝绸之路沿线地区民族分布格局的重要因素。从丝绸之路开通以来,沿线的民族战争中保存下来的民族不断发展,并将其文化传播到新的地区;而衰亡的民族,就融入到其他民族中,与当地民族融合为新的民族(见图5-16)。在公元10世纪以前,佛教文化是丝绸之路沿线少数民族多元文化变异的主要因素,文化在西北丝绸之路主要呈现出环状流动特征,推动、促进各民族的地域文化和外来文化相互融合。而沿线经济贸易交流更加有力地促进了佛教的发展,如北路的龟兹逐渐在传播佛教的过程中成为丝绸之路沿线非常活跃的译经中心,由梵文译成龟兹文和汉文,“龟兹标志着语言的边界:由此往西,大家阅读梵文佛经,而由此往东则阅读汉文佛经。”④。公元10世纪以后,西北地区逐渐趋于稳定,西北丝绸之路沿线大部分地区推行伊斯兰教,使得沿线文化受伊斯兰文化影响较为深刻。在汉族传统文化,中亚、印度的佛教文化,伊斯兰文化,北方游牧文化等多方浸润和影响下,丝绸之路沿线文化逐渐呈现出稳定分布的格局。

2.科技文化传播对城镇兴衰的作用

沿着丝绸之路,文明的发展,势力的扩张,民族的活跃,商业的兴盛,草原游牧民族与农耕定居民族的交流,使得东西方的精神与物质的文化交往两千多年来从未断绝,沿途的众多古迹证明了这一点。如龟兹、于阗、敦煌、武威、天水、彬县、洛阳等地众多的石刻和散布在沿线地区的佛教寺院、清真寺、基督教堂都证明丝绸之路沿线地区文化之间的融合与交流。

(1)科技文化虽然不能证明是沿线城镇产生的原动力,但明显是沿线城镇发展的主要支撑。

周秦文化区,即华夏文化区,因统一的秦、汉(西汉)、隋、唐诸政权建都于西北关中的长安(今陕西西安),不断发展、成熟、壮大,以汉族(即先秦时华夏族)为主体的传统文化,借其政治势力向四周辐射。邻近的西北地区各族深受其影响而日益汉化,使汉族传统文化覆盖西北地区的面日益扩大,影响所及达于西域。西域城镇的建设、布局都可以找到中原文化的痕迹。

丝绸之路沿线科技文化的相互渗透,使得劳动生产率大力提高的同时,也改善了沿线地区应对各类自然灾害的能力,提高了区域的供养能力,使得城镇的发展具有较高的稳定性。如在人工绿洲比较发达的渭河流域、石羊河流域、疏勒河流域、库车河流域、于阗河流域,因人类井渠技术和农业耕作水平相对较高,历史上城镇发展的基础条件比较稳定,甚至形成了西安、成阳、宝鸡、武威这样一些大中城市。

丝绸之路沿线是佛教和伊斯兰教传入我国的主要路线。历史上这些民族地区也是我国受佛教、伊斯兰教影响最大的地区,宗教活动盛行,历史上曾出现过许多著名的宗教活动中心,如青海的湟中、循化、大通,新疆的喀什等。史料记载,明代的湟中有寺院82座,循化有73座,大通有98座⑤。统治阶级为了扩大宗教的作用,往往在一些人流量较大的重要城镇,大力修筑寺庙、佛塔、经楼,人口的集中和集聚,有利于城镇的形成和发展。因此,在一些大的宗教活动中心逐渐形成和发展起一批城镇,许多城镇的建筑与布局中宗教作用非常大。由于受宗教文化的影响,城镇在相同信仰的不同民族中享有同样高的接受意愿,历经多次战火而能长存,如新疆的佛教文化城镇库车、于阗、喀什,河西走廊的敦煌、威武以及青藏高原的湟中、黄南、同仁等最终都因其重要的文化地位而历经两千年战乱岁月,平稳地发展和保存下来。

(2)文化的主要作用体现在促进民族交融,提升城镇发展的活力和生命力。

由于文化差异带来生产、生活方式的不同,对异域物产的需求给沿线不同民族制造了众多的商机。聪明的商贩客疾走于沿线不同民族之间,除了东奔西走实现各民族物质、资源互通有无外,更主要的是把不同民族间先进的生产方式、语言文字、生活习俗融合到一起,促进了世界生产生活方式的更新和文明的发展,也进一步奠定了各民族人民群众融合的基础,提升了城镇发展的生命力。如敦煌,处于沙漠边缘,城市生存发展的支撑非常薄弱,但是由于敦煌文化和莫高窟石窟群产生的影响,使得千百年来东、西方佛教信徒们辗转前往,不辞辛劳,最终城市能千年不败地屹立在丝绸之路上。

①《汉书·贾山传》

②《汉书·匈奴传》

③《汉书·郑吉传》

④席尔宛·烈维(SylvainL6vi),《B组吐火罗语龟兹语》,原载于《亚细亚学报》1913年第11卷P345,转载于莫尼科.玛雅尔著,耿升译,《古代高昌王国物质文明史》[M],中华书局,1995

⑤焦书乾.西北民族地区古代城镇发展的几个问题.中南民族学院学报(哲社版),1994,3:71

丝绸之路:沿线城镇的兴衰/范少言,王晓燕,李健超著.-北京: 中国建筑工业出版社, 2010;