丝路概说

- 交通路线

- 长安与丝绸之路

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实上

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实下

- 海上丝路史话

- 丝绸之路史研究

- 早期丝绸之路探微

- 早期丝绸之路文献研究

- 中西丝路文化史

- 沧桑大美丝绸之路

- 传播友谊的丝绸之路

- 路途漫漫丝貂情——明清东北亚丝绸之路研究

- 世界的中国——丝绸之路

- 丝绸之路

- 丝绸之路寻找失落的世界遗产

- 丝绸之路2000年

- 丝绸之路——从西安至帕米尔

- 丝绸之路经济带发展报告2014

- 丝绸之路考古十五讲

- 丝绸之路——神秘古国

- 丝绸之路——沿线城镇的兴衰

- 丝绸之路在中国

- 丝路景观

- 丝路起点长安

- 丝路文化新聚焦

- 丝路之光——创新思维与科技创新实践

- 中国丝绸之路交通史

- 中华文明史话-敦煌史话

- 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集

- 丝绸之路

- 丝绸之路新史

- 西域考古文存

- 丝绸之路的起源

皖南古村落

作者:CCTV《教科文行动》编写组

宏村背倚青山,山前溪水环绕,山水之间是一块平地。村庄就建在这片平地之上。村庄内部,一条活水绕过家家门前。

中国画有一种深远的构图方式,画面通常由小桥流水人家组成。而宏村流水潺潺,远山朦胧,蓝天下青瓦白墙,就是一幅天然的山水画。

不过,宏村内部的活水并非天然形成,而是村民们后来修建的。

那么宏村原来是什么样子,为什么要修建这条活水呢?

这里村民家谱上记载,宏村形成村落的时间大约在南宋。

村落初期,只有山前那一条溪水。后来由于人口的发展,在狭长的土地上,宏村人的房屋很挤,一旦一户发生火情,邻家不可避免地遭殃,甚至整个村落都不能幸免。

而溪水源离村子还有一段距离,村中仅有的泉水流量又小,等到人们取水回来,有的房子已经烧得差不多了。

这样下去势必影响整个村落的发展。

明朝永乐年间,宏村人邀请徽州文人何可达重新勘测规划,希望老先生能为他们消除火灾的隐患。

根据何可达的设计,村民先把村中那口仅有的小泉窟,开掘成一个宽阔的水塘。他们按照民间“花开则落,月满则亏”的传统说法,将水塘开掘成半月形,取“花未开、月未圆”的境界,称为“月沼”。

“月沼”不但可以作为村中的储蓄用水,还为妇女们提供了一个聚会的场所。

然后村民从山前的那条溪水上游,引出向西流的活水,南转东出,在各家各户门前经过,再经过月沼,最后流回溪水下游。这就形成了弯弯曲曲流过每家门口的水渠。

村民们利用天然的地势落差,使水渠中水流始终保持活性,同时在上游设置水闸,控制水的流量,这样,渠水就能长年不枯。

开始,村里的学堂是建在村口的。孩子们和老师用水都不太方便,为了解决这一问题,也为了美化学堂的环境,村民们又在学堂旁边修建了南湖。

而水渠里的水就先经过月沼、又经过南湖再流回溪水下游。

就这样,月沼,水渠,南湖,天然的溪水,组成一个活水系,终日潺潺在村中流淌。一旦发生火险,任何人家都能够就近在家门口取水。

就连村民们日常的生活用水也都从这里打取。

500年后的今天,宏村的水渠依然清澈如许,不能不说是个奇迹。

履福堂的主人是清代西递一位知名的收藏家。

他一生酷爱读书,写诗,作画,惟独不喜做官。凭着父辈留下的家当,他专门收藏历朝历代知名书画家的真迹,舒舒服服地过着他的雅士生活。

“世事让三分天宽地阔,心田存一点子种孙耕”,这幅楹联透露出这位老人宽厚平和、清静忍让的生活态度。

“几百年人家无非积善,第一等好事只是读书”,又活脱脱勾勒出这个徽州老人清高自诩、淡泊名利的读书人情结。

然而,同样是这个老人家的厅堂,却还有一幅这样的对联:“读书好,营商好,效好便好;创业难,守成难,知难不难”。

把经商和读书等同起来,这在当时的社会可是非同一般的事情。当时,商人的地位低下,经商是下贱的职业,而读书却是第一等的好事。这是怎么回事呢?

原来,徽州人虽然重视文化教育,但是这里毕竟人多地少,客观地理条件的制约使清高的徽州人不得不面对现实。一旦科举考试不中,回家耕田又没有地,靠什么养活自己呢?

在工、商、妓、乐等下九流的行业中选择一番,只有从商更适合徽州人。

因为徽州物产丰富,茶叶、木材、石料都是上好的货物。同时徽州水系发达,新安江直通富庶的江浙地区。将这些货品贩卖给大城市的官宦人家,不但可以获得丰厚的利润,还可以获得与上流社会亲密接触的机会。

于是经过几年学校教育后,大多数徽州人就会外出学习经商。成年后参加科举,一旦不中,就做商人。

因此那个老收藏家的后人,就比他的祖辈更加现实,读书和经商,只要做得好,就都算好。

徽州人先读书,后经商,底子厚,生意点子自然普遍比别人多,信誉也比别人好,因此徽商在明清之际扩张成为当时中国最成功的商人集团。有了钱的徽州人,资助后人读书,读过书的徽州人科举入仕的也随之增加。做了官的徽州人再回头支持同乡的商业经营。

这样,徽商的经营资本越滚越大。他们是如何分配这些经营所得利润的呢?

徽商几乎无一例外地将大量资本投入到自家宅院的建设中。

徽商们财力充实,经常修建新房,徽州的工匠就在这样反复的实践中,积累了丰富的经验。

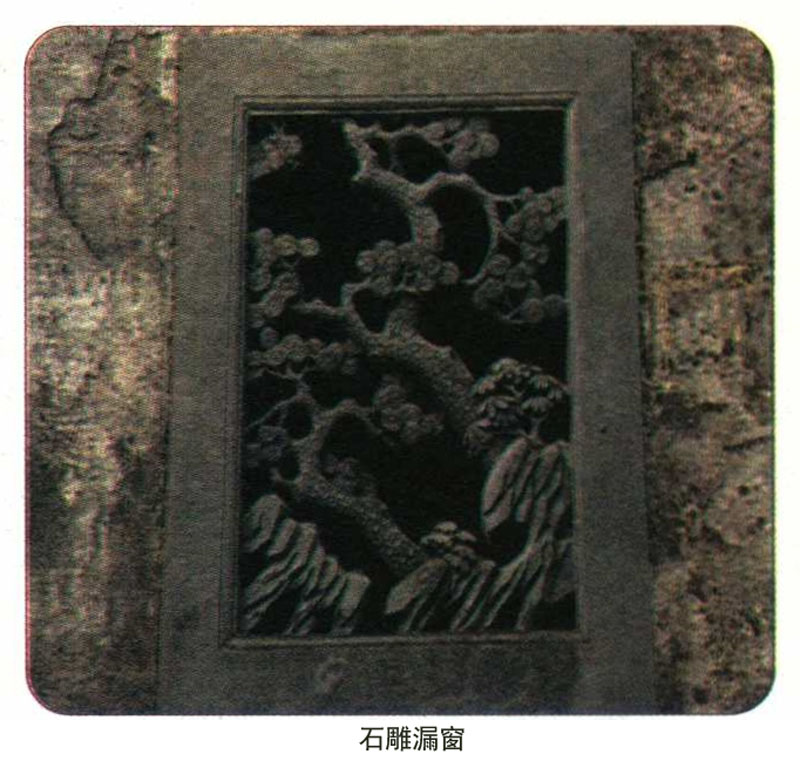

他们在门楼、门罩、厅堂、梁架、栏杆、外墙等各个部位,创造出异常精美的雕刻图画。

在等级森严的古代社会,匠人与商人一样,地位低下,他们的才智情感,似乎只有赋予这些默默无语的砖石树木了。

如今,人们看到他们的作品,无不繁复细腻,精致绝美。

明清之际,徽商鼎盛。当时江浙一代著名盐商35人中,28个都是徽州人。社会上流传“徽州下等商人,拥有二三十万家财;中等商人,有四五十万家财;上等商人,则家缠百万千万”。

而徽商集团的成功,又必然促使他们要继续维系宗族的稳定与强大。

传宗接代,女人是关键。

徽商出门在外,留下自己的女人在家,怎么维持家庭的稳定呢?

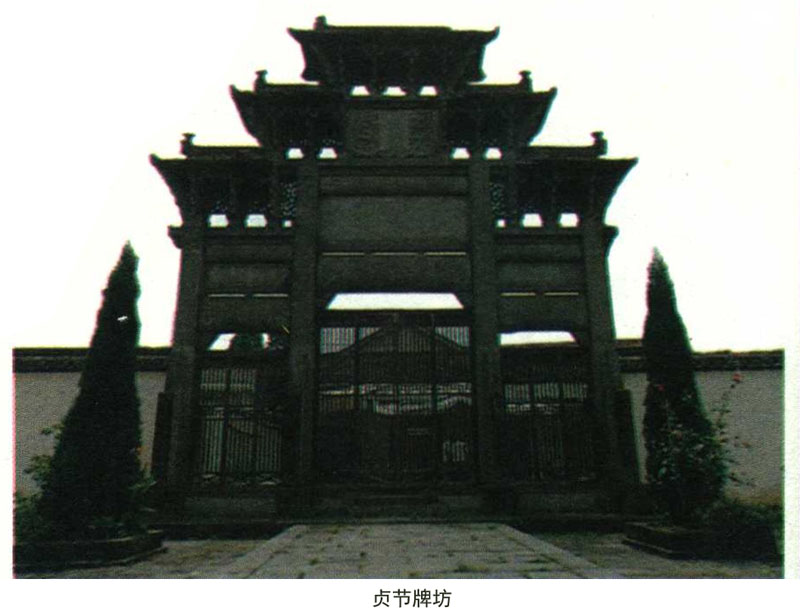

在中国,过去许多地方都有牌坊,却没有哪个地方,像徽州一样,拥有这么多的牌坊。

牌坊起源于汉代,成熟于唐宋,原来只是作为道路起点终点的标识。

到了明清之际,牌坊发展成纪念碑式的建筑物。

那时的牌坊用来纪念功德荣誉,考中科举可以立科举坊,为官清廉立廉政坊,就是老人长寿也可以立入瑞坊……总之,如果人们想永久纪念一件可以光宗耀祖的事,都可以立牌坊。牌坊大体分为两种:除去贞节坊以外,还有一种是功德坊,包括科举坊、忠孝义坊等。

功名牌坊之下,就是忠孝义牌坊。主要用来表彰那些有突出表现的孝子、忠臣,和有过重要善行义举的人士。当然,这些人都是男性。

徽州大大小小的牌坊中,属于女性的只有一种,贞节坊。

徽州男子外出经商之前,父母都要给他们完婚。新婚不久,丈夫就要远走他乡。商海险恶,男人们在外面打拼,十年八载难得回家一次。徽州当地民谣唱道“一世夫妻三年半,十年夫妻九年空”。

在理学大本营的徽州,妇女们的行为受到严格限制。已婚女子,无论丈夫在与不在,都要承担起照顾家庭的重任。劳动之余,她们也只能在阁楼上的方寸之地,独对一角苍天,做些针织刺绣打发时光。

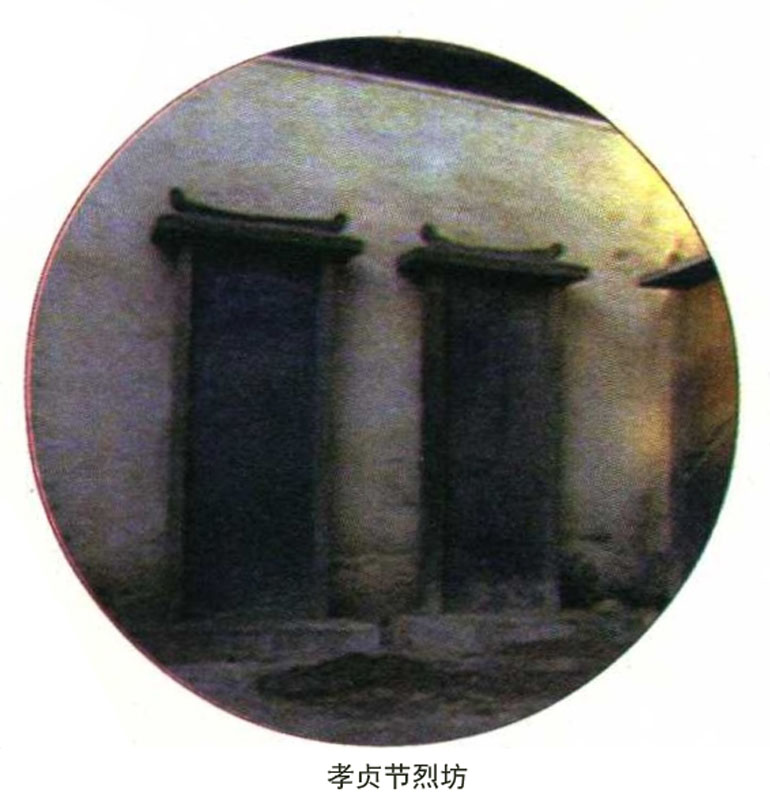

“孝贞节烈坊”,建于1905年,是徽州最后一座牌坊。也许因为是最后一个,它已经显得简陋寒酸,然而坊额上的字却惊心动魄:“徽州府属孝贞节烈65078名”。

这里表彰的65078名妇女,没有名字。

人们不知道她们有着怎样的生活和爱情。

徽州现存牌坊百余座,据说明清两代,徽州共有牌坊1000多座。这里面,有多少功德坊,多少贞节坊呢?已经很难说清了。

徽州古老村落中这些精美的建筑艺术,除了出自徽州本地工匠之手外,更多的则出自苏州匠人之手。因为那里集中了中国私家园林的精华,他们的技艺也就更加精湛和圆熟。那么历史为什么会选择江南的苏州,使之成为中国私家园林的精粹所在呢?

丝绸之路 寻找失落的世界遗产/CCTV《教科文行动》编写组编.-上海: 上海科学技术文献出版社, 2014;