丝路概说

- 交通路线

- 长安与丝绸之路

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实上

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实下

- 海上丝路史话

- 丝绸之路史研究

- 早期丝绸之路探微

- 早期丝绸之路文献研究

- 中西丝路文化史

- 沧桑大美丝绸之路

- 传播友谊的丝绸之路

- 路途漫漫丝貂情——明清东北亚丝绸之路研究

- 世界的中国——丝绸之路

- 丝绸之路

- 丝绸之路寻找失落的世界遗产

- 丝绸之路2000年

- 丝绸之路——从西安至帕米尔

- 丝绸之路经济带发展报告2014

- 丝绸之路考古十五讲

- 丝绸之路——神秘古国

- 丝绸之路——沿线城镇的兴衰

- 丝绸之路在中国

- 丝路景观

- 丝路起点长安

- 丝路文化新聚焦

- 丝路之光——创新思维与科技创新实践

- 中国丝绸之路交通史

- 中华文明史话-敦煌史话

- 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集

- 丝绸之路

- 丝绸之路新史

- 西域考古文存

- 丝绸之路的起源

苏州园林

作者:CCTV《教科文行动》编写组

私家园林之所以集中于江南,是因为江南地区具有造园的自然、经济与人文等诸方面的条件。建造山水园林需要山和水,尤其是水,山无天然山还可用土和石堆筑,但无天然水源,虽挖地三丈也不成池沼。江南江流纵横,河网密布,水源十分丰富。气候温和,冬无严寒,空气湿润,适宜生长长青树木,植物花卉品种繁多。园林堆山,除土以外,不可缺石,而江苏、浙江一带多产石料,昆山、杭州等地多产黄石,苏州自古以来就出湖石,这些都为造园提供了得天独厚的自然条件。

有了自然条件,没有雄厚的财力对于造园同样是不可思议的。江浙自古就是鱼米之乡,手工业发达,苏杭一带自两汉以来即盛产丝绸。随着商业经济的发展,城市得以繁荣。经济的发达给造园提供了物质条件。

18世纪中叶,清乾隆皇帝六下江南,遍游名山名园,江南掀起造园热潮。当时富甲一方的盐商为了求得乾隆的御宠,凭借自身的雄厚财力,穷建园之能事,一度使江南的湖畔、溪边亭台楼阁连绵不绝。

园林是一种文化建设,自然就不能缺少相应的人文条件,江南自古以来就是各种文艺形式荟萃之地,文人书画发源于此并得以兴盛。随着宋朝廷的南迁临安,大批官吏、富商涌至苏杭,造园盛极一时。明清两朝以科举取士,江南中举进京为仕者,人数众多。这批文人告老返回故里后,多购置田地,建造园林。尤其在清朝后期,由于北方战乱,官僚富贾纷纷南逃,在江浙一带购地建造宅园,偷安一方。这批文人懂书画,好风雅,不但精心经营自己的宅邸,还亲自参与设计,这个时期在造园的质量和数量上都达到了一个高峰,使江南一带成为了私家园林的集中地区。

这里有文徵明这样的一代书画名家,也有沈三白这样的潦倒文人。他们都寄情于山水之间,吟唱吴中风土,并将对园林的感觉细致入微地写进了自己的作品,可以说有关苏州园林的诗词咏叹,已到了不可记数的地步。

在这些文人的作品中值得一提的,当属清代乾、嘉时期的沈复(沈三白)的《浮生六记》。

《浮生六记》是一本近乎于自传的散文,兼谈生活的艺术,并刻画了一位真实的人物,沈三白的妻子芸娘的形象。沈三白和芸娘这对夫妇没有什么建树,但他们能超脱尘俗的压迫,善于对待忧患,相信布衣饭食可乐终生式的恬淡生活,是这个世上最美的东西。

其实,生活清贫而夫妻恩爱的情形,在现实当中并不少见。《浮生六记》之所以受人推崇,是因为在这个家庭中,文化情趣所起到的支撑作用。这也正像许多苏州人的家庭,淡泊而和谐,富有文化的情趣,并与美丽的苏州园林是那么亲近。

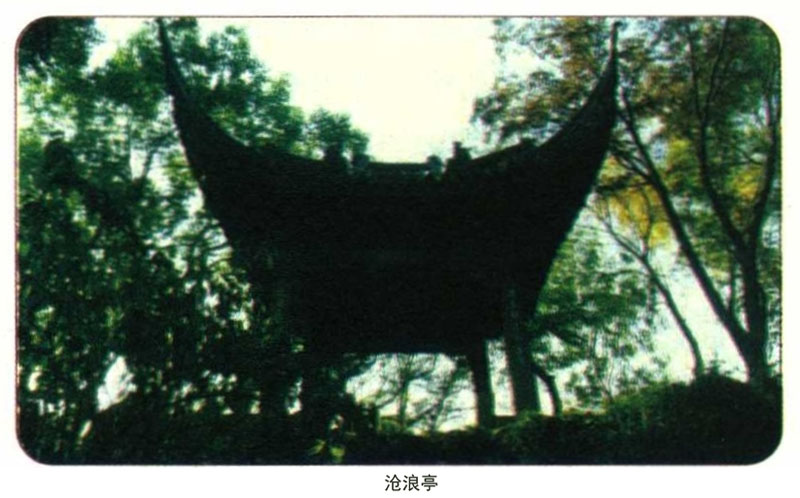

沧浪亭是沈三白的近邻,那片沧浪之水曾是这对美满夫妇的泛舟之处。

在《浮生六记》中沈三白是这样描写沧浪亭的:檐前老树一株,浓荫覆窗,人面俱绿。隔窗游人往来不绝。……过石桥,进门折东曲径而入,叠石成山,林木葱翠。亭在土山之巅,循级至亭心,周望极目可数里,炊烟四起,晚霞灿然。……少焉,一轮明月已上林梢,渐觉风生袖底,月到波心。

沧浪亭位于苏州城南,在苏州园林中是最古老的,今天去看,也是斑斑驳驳,透出古的气息。它没有其他园林的金碧辉煌,雕梁画栋,却另有朴实厚重的韵味。这一点,恰与苏舜卿这样一个退隐的诗人身分相称。

宋朝的苏州,城南的街上,苏舜卿经过府学,沿着贴水曲径向东而行,无罪被贬的他返回家乡苏州,一种不可名说的情绪总是在他的脑中挥之不去。一日,他偶然看到一片荒地。重复广水,草木郁然。还有一架小桥,通向更加广阔的郊野。苏舜卿心里一动,决定以4万贯钱,买下这块地方,移花接木,围山造水。于是,顷刻之间,一片荒地焕发出灿烂的新意。这就是沧浪亭。

沧浪二字取自《楚辞》“沧浪之水浊兮,可以濯我足”。其意大致为,如果朝廷混浊,那我就洗洗双脚,归隐山林吧。苏舜卿发现造园似乎为自己满腹的才学寻找到了一个舒解的途径。深得中国文化精髓的他知道自己眼前的这片堆石、池水远不能与高山幽潭相比。但他要用自己的所学,让它们显出自然山水的美妙之境来。

沧浪亭以水环园,在围墙深深的苏州园林里可谓独一无二。此外,将亭内的山,与亭外的水联系起来的,是条长廊。顺着长廊他精心地布置了一个又一个的景致,这其中或许只是湖石一块,又或是芭蕉一枝。寂静的长廊里,似乎可以看到前贤的身影,近水远山皆有情,苏舜卿策杖而行。

园因景胜,景因园异,苏州园林可谓匠心独具,用现身说法的方式,讲述着,阐释着中国文化的故事。

咫尺之内再造乾坤,取法自然而又高于自然,这是苏州园林最重要的设计理念。而注重建筑的实用功能与自然环境的和谐统一,恐怕也是在古代中国城镇乡村布局理念中的主题之一。

丝绸之路 寻找失落的世界遗产/CCTV《教科文行动》编写组编.-上海: 上海科学技术文献出版社, 2014;