丝路概说

- 交通路线

- 长安与丝绸之路

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实上

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实下

- 海上丝路史话

- 丝绸之路史研究

- 早期丝绸之路探微

- 早期丝绸之路文献研究

- 中西丝路文化史

- 沧桑大美丝绸之路

- 传播友谊的丝绸之路

- 路途漫漫丝貂情——明清东北亚丝绸之路研究

- 世界的中国——丝绸之路

- 丝绸之路

- 丝绸之路寻找失落的世界遗产

- 丝绸之路2000年

- 丝绸之路——从西安至帕米尔

- 丝绸之路经济带发展报告2014

- 丝绸之路考古十五讲

- 丝绸之路——神秘古国

- 丝绸之路——沿线城镇的兴衰

- 丝绸之路在中国

- 丝路景观

- 丝路起点长安

- 丝路文化新聚焦

- 丝路之光——创新思维与科技创新实践

- 中国丝绸之路交通史

- 中华文明史话-敦煌史话

- 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集

- 丝绸之路

- 丝绸之路新史

- 西域考古文存

- 丝绸之路的起源

洛阳龙门石窟

作者:CCTV《教科文行动》编写组

从魏孝文帝迁都洛阳到孝明帝时期的35年间,是龙门开窟雕造佛像的第一个兴盛时期。这一时期开凿的洞窟大都集中在龙门的西山上,约占龙门石窟造像的三分之一。其中最著名的有古阳洞、宾阳三洞、药方洞等十几个大中型洞窟。

在龙门石窟群中,开凿最早的就是古阳洞。

古阳洞位于龙门西山以南,是利用天然石洞耗时十余年才修凿而成的。窟内所供奉的主佛是佛祖释迦牟尼,南壁的大龛是释迦多宝并坐佛,在佛教中又称“二佛并坐”。南北两壁上下各有三列佛龛,每列分别为四个相互对称而又富于变化的大龛。

大龛的龛楣上雕刻着一套完整的佛传故事,表现了悉达多王子成道的过程。“悉达多”是佛祖释迦牟尼还是俗世王子时的名字,他成道的过程被称为“八相成道”。这套雕像无论在情节上,还是构图上,都是经过精心构思和设计的,显示了北魏时期能工巧匠丰富的艺术想像力和娴熟的艺术表现力。

石窟中的佛像都是信徒们所奉献的,每尊佛像上都记载着敬奉者的祈愿经过。从那些造像铭文中可以看出,古阳洞是北魏皇室贵族发愿造像最集中的地方。

这里有为供奉孝文帝而建的佛像,虽然残破仍可看出佛像面部表情的安详。佛像的祈愿者名叫杨大眼,汉族人,曾率兵与鲜卑族进行过战争,铭文中记载,他为北魏孝文帝所创造的业绩所感动,因此,特为孝文帝雕一石像以颂其功德。

这样的题记在龙门石窟有两千多块。其中在古阳洞中就有近五百块。而最著名的《龙门二十品》中有19品都刻在这里。《龙门二十品》是书法界从龙门魏碑石刻中精选的20块造像题记,被书法家称之为魏碑体精品。这些题记和题名不同程度上具有书法艺术的价值,为后人研究民族、姓氏、地名、官职、造像题材、文字演变等提供了极好资料。

随着北魏王朝的灭亡,龙门石窟的开凿趋于衰落,沉寂了将近一个世纪,直到唐王朝建立,龙门石窟的造像活动才逐渐复苏,唐代从开国到盛唐的一百年间,龙门石窟迎来了历史上开窟造像的第二次兴盛时期。

这一时期开凿的石窟按时代先后大体自南而北,集中在龙门的西山,到了武则天时期,一部分才转移到了东山,约占龙门石窟造像的三分之二。龙门唐代石窟从规模上看有大洞、小洞、小龛三类,有七百个窟龛。最有代表性的洞窟有潜溪寺、万佛洞、奉先寺大像龛等。

唐代开窟造像在唐高宗和武则天时期达到了鼎盛。虽然石窟造像属于佛教艺术,但它跟政治紧密相连。从龙门许多唐代石刻造像中,还可以窥见武则天一步步走上女皇宝座的踪迹。

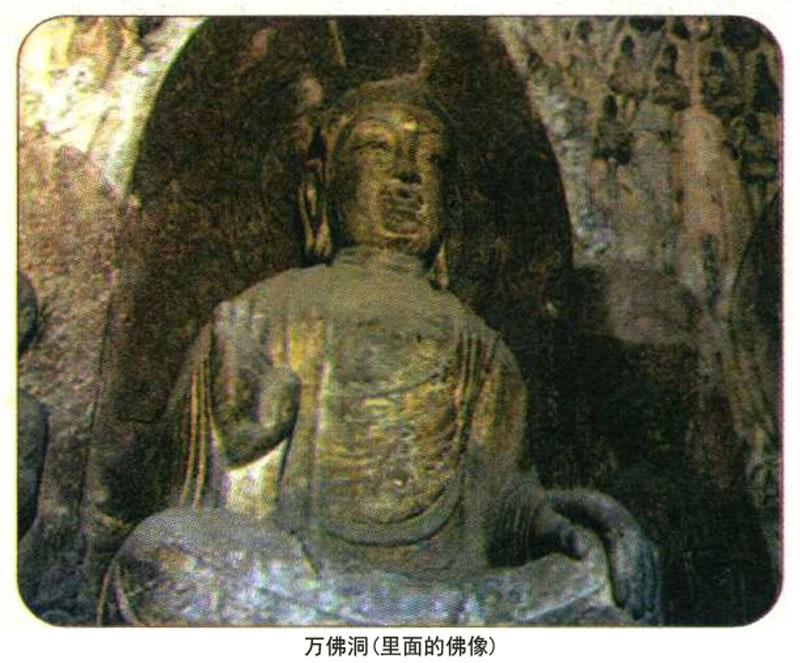

比如说“万佛洞”,这个洞窟内南北两壁比较整齐地刻满了一万五千尊小坐佛,因此叫万佛洞。洞窟为九尊式造像,正壁主尊是阿弥陀佛。满壁生辉的万佛和洞窟群像的雕刻,相互映衬,使整座洞窟洋溢着佛祖那令人敬畏的氛围。万佛洞完整的布局与各人物形象的刻画,极富有世俗性。宗教的主题与皇帝即佛的创作意图结合,在极大程度上营造了天国主宰即是人间君主的至高无上的气氛。

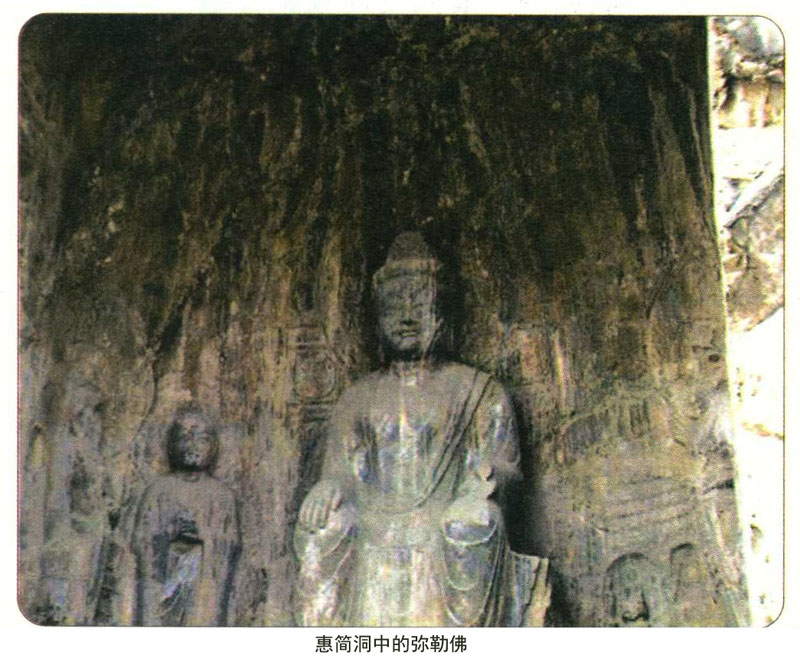

在武则天当皇后期间,特别迷信弥勒。因为,当年的高僧玄奘曾说过“天见弥勒佛下生”的话,而且《佛说宝雨经》上也有“天女会在支那国作女主”的记载,为此,她在龙门广造弥勒佛。以惠简洞为代表的一些中小型洞窟,都是这时候建造的以弥勒佛为主尊的洞窟。

龙门石窟成千上万的造像中,体形最大,形态最美,艺术价值最高的要数奉先寺主尊卢舍那大佛了。奉先寺位于龙门西山南部的山腰上,是一个南北宽近四十米的露天大龛。这里共有九尊大型雕像,都是依山凿石而成。正壁造像五尊,中间为卢舍那大佛,左侧为弟子迦叶与文殊菩萨,右侧为弟子阿难与普贤菩萨。南北两壁各雕一个天王和一个大力士。

卢舍那佛是报身佛的名字,也是对佛真身的尊称。大佛通高十七米多,仅耳朵就有一米九。在佛经中,卢合那是佛在显示美德时的一种理想化身。

我国古代的艺术大师们,赋予了卢合那佛女性的形象:面容丰腴饱满,修眉细长,双目俯视,嘴巴微翘而又含笑不露。这些都可以看作是理想化的封建社会圣贤的象征。

奉先寺大卢舍那像龛是唐高宗及武则天亲自经营的皇家开龛造像工程,工程设计和施工是由高宗亲自任命并制定的。为此,武则天曾经于咸亨三年捐出“脂粉钱二万贯”。而当地更是传说卢舍那大佛就是武则天的化身。

这九躯大像,或文静质朴,或饱经沧桑,或雍容华贵,或文或武,性格各异,错落有致。这一切都本着一个主题:烘托大卢舍那佛的至尊至上,从某种意义上讲便是烘托武则天的至尊至上。

传说,唐高宗上元年除夕,时值奉先寺竣工之日,武则天亲自率领文武朝臣驾临龙门,参加主佛卢舍那的开光仪式。

龙门石窟在唐代的造像与北魏比较有了很大的变化。在造像风格上,唐代的佛像雕刻富有更多的人情味和亲切感,关怀现世,神情和蔼,形体丰满健壮,雍容华贵,象征着唐代早期国势的强盛和经济的繁荣。

在艺术上,唐代的圆刀代替了北魏平直的刀法,佛像衣纹更加流动飘逸,力士夜叉浑身肌肉突起,既符合解剖的原理,又适当加以夸张,充满雄强的气势和向外迸发的力量。

龙门石窟开凿的第二个高潮结束于公元705年前后,这一年武则天退位,同年去世。人们不再崇信“天女”下世的佛说,龙门石窟的弥勒造像也就日见绝迹了。而龙门石窟的辉煌历史,也伴随着弥勒神灵的消失,从绚烂的顶峰跌落了下来。

在第二次世界大战即将结束的1945年4月,几位在重庆躲避战乱的中国历史学家正在四川境内进行田野调查。这一天,他们到了一个叫做大佛湾的地方。当他们走进一个石窟,拧亮手电简时,一个奇妙的神话般的世界呈现在他们面前。大足石刻,在雕凿完成1000年以后,第一次被中国学者发现。

丝绸之路 寻找失落的世界遗产/CCTV《教科文行动》编写组编.-上海: 上海科学技术文献出版社, 2014;