丝路概说

- 交通路线

- 长安与丝绸之路

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实上

- 从长安到罗马——汉唐丝路全程探行纪实下

- 海上丝路史话

- 丝绸之路史研究

- 早期丝绸之路探微

- 早期丝绸之路文献研究

- 中西丝路文化史

- 沧桑大美丝绸之路

- 传播友谊的丝绸之路

- 路途漫漫丝貂情——明清东北亚丝绸之路研究

- 世界的中国——丝绸之路

- 丝绸之路

- 丝绸之路寻找失落的世界遗产

- 丝绸之路2000年

- 丝绸之路——从西安至帕米尔

- 丝绸之路经济带发展报告2014

- 丝绸之路考古十五讲

- 丝绸之路——神秘古国

- 丝绸之路——沿线城镇的兴衰

- 丝绸之路在中国

- 丝路景观

- 丝路起点长安

- 丝路文化新聚焦

- 丝路之光——创新思维与科技创新实践

- 中国丝绸之路交通史

- 中华文明史话-敦煌史话

- 中国·北海合浦海上丝绸之路始发港理论研讨会论文集

- 丝绸之路

- 丝绸之路新史

- 西域考古文存

- 丝绸之路的起源

大同云冈石窟

作者:CCTV《教科文行动》编写组

公元460年,一个名叫昙曜的高僧,站在山西大同附近的武州河边,眼前的灵山秀水令他欣喜万分。他将奉旨为兴盛的北魏王朝,建造一个前所未有的伟大工程——云冈石窟。

眼前的武州山,山势并不险峻。山体上有一段整齐的岩壁,岩石又是水沉砂岩,非常适宜石窟的开凿。武州河水,从岩壁前潺潺流过,构成了一幅美丽的画面。这里所有的条件都符合昙曜的要求。

从第一锤砸到石壁上算起,到今天,云冈石窟屹立在这片峭壁上已有1500多年。

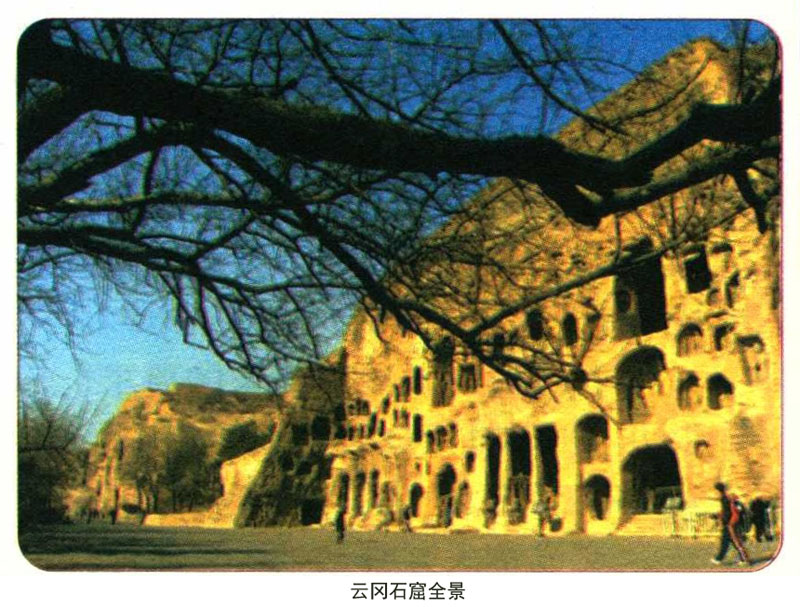

它位于大同西郊约15公里的云冈沟内。石窟雕凿于武州山南麓的崖壁,现存窟区自东而西约1公里,其中石窟53个,佛龛约1千多个,佛像5万余身。它是中国早期石窟之一,是最先以皇家实力营造的石窟,是少有的完成于一个朝代、一个民族下的伟大创造。

而它的开创人昙曜作为当时的高僧,在史书上却一直默默无闻。在佛教史上,也没引起人们的重视。甚至对他的出身、经历,以至生死年代都没有记载。他作为北魏的代表,负责开凿云冈石窟,对他个人甚至对当时中国僧人,都是命运的一个重大转折,这个转折点是由于北魏文成帝的登基。

文成帝上台后,继承父亲的遗志,大力扶持佛教。他即位之后,把损坏严重的土木宫塔,用石窟代替,破坏严重的供养泥人、铜人等,都用石佛替代。

鲜卑人乐意支持这种完全用石头建造的工程,是因为他们从祖先起就有居住石屋的传统,另外,他们想用石头这种坚硬载体,使自己的民族与天地共存,与日月同辉。

于是,文成帝在政治、经济、军事都处于最佳状态之际,竭尽国家的财力,把民族的心态寄托在了宗教文化的建设上。一个功垂千秋的云冈石窟就这样应运而生。

云冈的石窟不同于古人所居住的岩洞或洞穴,也不同于供人观赏的自然溶洞。它是人们为了满足一种精神需求,而开辟的一种宗教活动场所。人们选择风光秀丽的灵岩圣地,在山崖岩壁上开凿洞窟,建造佛像,是一种体力劳动,更是一种精神生活。

云冈石窟顺应着时代的要求,当时,在高僧法果和尚提出“皇帝即当今如来”之后,龙颜大悦的皇帝萌发了要与佛陀合二为一的想法。

文成帝大兴佛教,高僧师贤、昙曜等人复出后,明白政治对佛教的发展有重要的影响。昙曜奉旨开凿云冈石窟时,决定开凿五个大型的洞窟,并在其中刻大佛像,以造声势,从更大程度上弥补鲜卑人的自卑心态,使他们感觉到鲜卑人,才真正是顶天立地的国家主宰。而在此前,还没有人开凿过如此大型的洞窟。

这面长约1公里的石壁上,记录着一代皇朝已经消失的足迹。

千年以前,这里曾经是车水马龙,人声鼎沸。对北魏来说,云冈石窟当时是一个浩大的皇家工程。古代地理学家郦道元这样描述它:“凿石开山,因岩结构,真容巨壮,世法所稀,山堂水殿,烟寺相望。”这是当时石窟盛景的真实写照。

来自北凉、大同当地的工匠,甚至包括来自斯里兰卡的佛教徒,都参与了这一举世闻名的伟大艺术创作。

在高僧们的精心策划下,4万多人经过几十年含辛茹苦的开凿,雕琢出这一世界级的文化瑰宝。二十几个大窟中无不浸注了皇家的意愿,在表达皇家意愿时又涉及了它的历史背景,甚至宫闱隐私。

北魏传到献文帝时,冯太后登上政治舞台,掌握了朝中大权。云冈石窟工程,主要集中在文成、献文、孝文三朝,反映此三朝的历史是必然的。可是,在此三朝中却又横插入一个文明皇太后冯氏,她在献文、孝文两朝摄政,且集大权于一身。这不仅给历史增加了复杂性,也给云冈石窟的历史文化增加了复杂性。

如何表现这种“两重皇天”的局面呢?云冈石窟走到了命运的十字路口。人们想起了佛经《妙法莲花经》中的一个故事:

在很久很久以前,东方世界有个宝净国,国中有位佛,名叫多宝,他发过一个誓,说当他离开人间成佛后,无论十方国土中任何一处,有讲《法华经》者,他和他的塔庙,为听讲经就会从地下涌出。后来,当释迦牟尼佛演讲《法华经》之际,奇迹出现了,在释迦佛面前涌现出一座“七宝塔”。而且塔中发出多宝的声音,称赞释迦牟尼宣讲的《法华经》。释迦牟尼随即邀请了十方世界的万亿诸佛,前来参拜多宝佛。

于是多宝佛打开宝塔,分出半个座位与释迦佛共坐。这就出现了多宝与释迦两个如来佛共坐一个座位的稀有状况。释迦与多宝两佛共塔的故事,在佛教以及佛经中,既不占重要地位,也没有很深的含义。

但它却正好影射太后摄政的两“皇”并坐一把朝椅的现实,而且当中不含讥讽。云冈中后期的龛刻多出现两佛并坐龛,有的甚至列为主窟主像。然而,这也只能是隐喻当时的政治局面,并不冠冕堂皇。

在北魏许多宫禁中,以控制后妃参政最为严格。然而在冯太后身上,宫禁毫无作用。操纵了两朝政治实权的冯皇后,已不满足于在宫中作威作福,她的势力已经越过宫墙,投射到了云冈的石壁上。

在冯太后的关注下,云冈石窟开凿到第6窟时,进入了极盛时期。

第6窟的石刻都在后室,平面呈方形,中间有中心塔柱。中心塔柱高大挺拔,高14.4米,占据了窟内的主要空间。下层的五佛与上层的四佛雕工极为精美,形成了一种浓郁的佛国气氛。

洞中的飞天,面容清秀,体态修长,身体弯曲自然,飘逸优美。

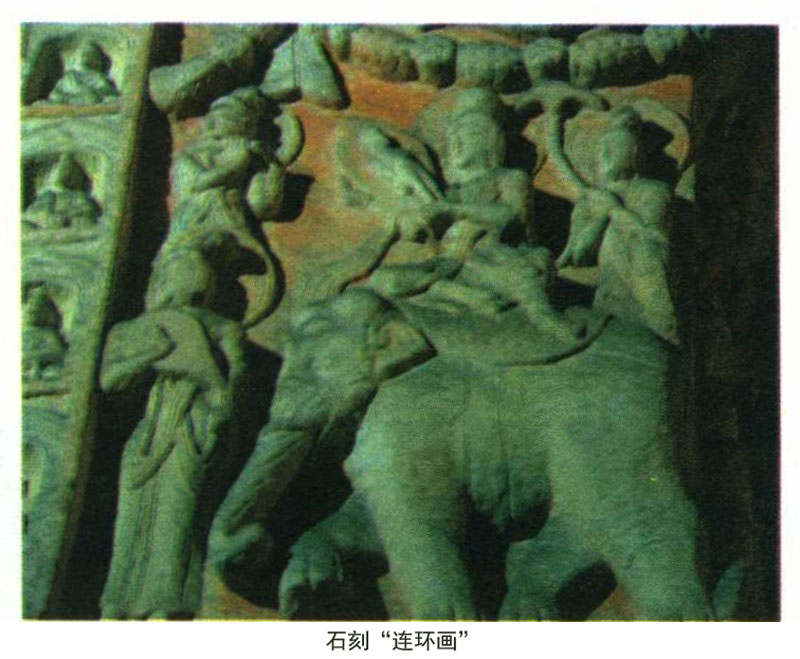

窟内布局完整,人物形象众多,雕饰华美秀丽。其中的佛传故事多达30多幅,是中国石窟群中现存最早的有关宗教的石刻“连环画”。

有一幅画面讲了一个神奇而有趣的佛传故事。内容是讲释迦牟尼的前世,悉达多王子是怎样出生的。他的母亲怀胎十月,准备回国生产。在经过蓝毗尼花园休息时,太子却神奇地从胳膊底下突然降生。王子的提前出世把园中的四个石人,忙得不亦乐乎。

还有一幅画面则是“骑象回城”的佛传故事。悉达多王子出生,他的父亲净饭王听到消息后,心中非常高兴。他骑着大象接太子回城。画面中,国王双手高举太子,仔细端详。前面有伎乐,后面有侍从,表现了喜迎太子的喜悦场面。

30多幅画面,主题突出,情节生动连贯,在石窟雕刻史上独树一帜。

第6窟也是云冈石窟中保存较好的一个,是最富丽堂皇的一个洞窟。

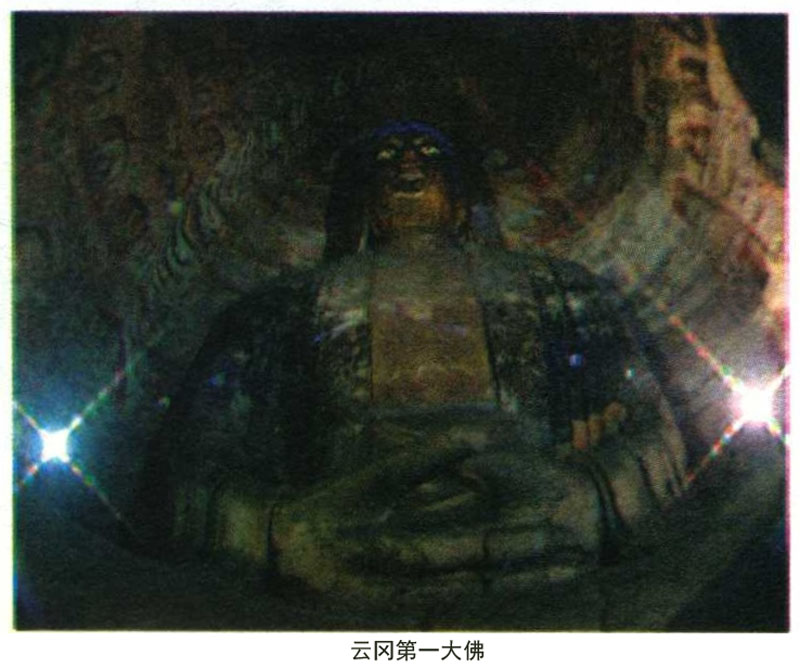

与第6窟同时开凿的还有第5窟,云冈第一大佛就刻在这个洞窟之中。佛像高17.7米,占据着窟内三分之二的空间。此窟以其宏伟的造像、阔大的洞窟,在云冈石窟群中显得异常壮观。

云冈的佛像继承了印度佛像的风格,而印度佛像由于受希腊艺术的影响,佛像大都有一副所谓的“希腊式的鼻子”。北魏的工匠们,对这种别扭的鼻梁怎么也看不习惯,他们稍作艺术加工,“希腊鼻”马上变成极富鲜卑人色彩的方鼻梁。就在工匠们一点一点的改动中,佛像加速了它中国化的进程。

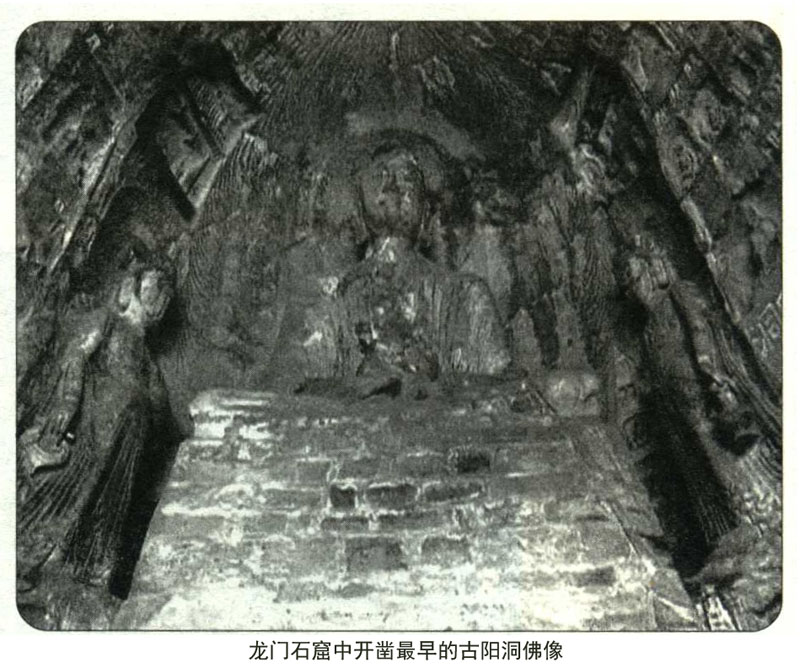

公元493年秋天,北魏孝文帝把都城从平城迁到洛阳。笃信佛教的孝文帝在迁都的同时,没有忘记把佛教的发展中心也转移到洛阳来,在修建僧庙、寺院的同时,他还在洛阳以南的龙门伊水两岸,依山开窟造像。由此,一个壮观的大型石窟群——龙门石窟开始兴建。

丝绸之路 寻找失落的世界遗产/CCTV《教科文行动》编写组编.-上海: 上海科学技术文献出版社, 2014;